城乡二元结构下农村涉黑犯罪问题

——以征地拆迁涉黑为例

2019-07-01贾朝清

贾朝清

(中南财经政法大学刑事司法学院,湖北 武汉430073)

转型中的中国,城镇化进程是客观的必然,在迈向城乡一体化的进程中,城乡二元结构的典型特征仍然是中国社会的主流结构。因此,城市和农村出现的黑社会性质定会大有不同,然而实际中的刑事政策大都围绕着城市层面而展开,某些程度上忽视了对于农村涉黑犯罪特性问题的凸显和重视。这种客观的差异要求我们对于农村涉黑问题领域给予更多关注,以城镇一体化进程中较为明显的“征地拆迁”领域,更好反思农村涉黑问题。城乡二元结构在当前中国社会是较为典型的特征之一,从规范刑法学的角度而言,认定黑社会性质组织犯罪并不会因为城市或者农村的角度而区别对待。但是,从第十九次全国代表大会报告中提到的乡村振兴战略、2018 年初发布的《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(以下简称通知)、党中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中,都展现了这次扫黑除恶专项行动,不仅仅简单打击黑恶势力,更是站位实现乡村振兴战略视角,实施精准扶贫到全面脱贫重要举措,是实现全面小康社会、建设美丽中国的必由之路[1]。

一、城乡地区黑社会性质组织犯罪差异

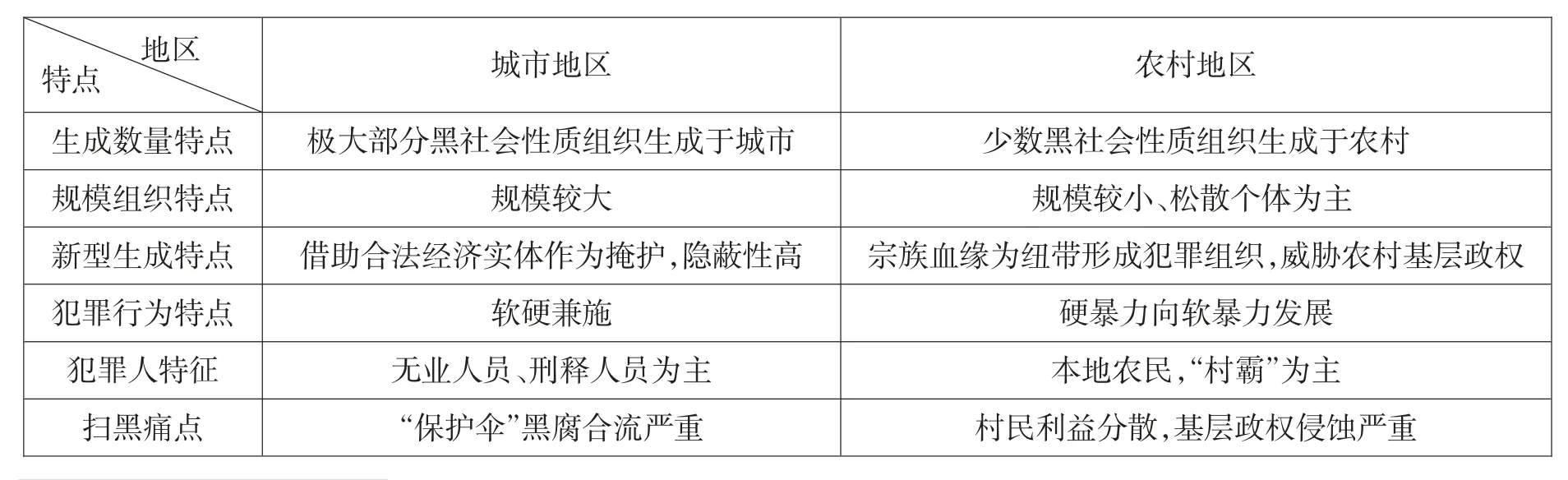

通过对陈世伟教授编写的《黑社会性质组织犯罪的新型生成及法律对策研究》[2]以及陶云飞《安徽省黑社会性质组织犯罪特征研究》[3]中大量实证调研数据的分析和黑社会性质组织犯罪案件的总结归纳,笔者认为城乡黑社会性质组织犯罪特征方面存在诸多差异。如下表:

表1:城乡地区黑社会性质组织犯罪特点对比表

其中,黑社会性质组织犯罪近9 成生成于城市(城乡结合部)地区,农村地区公共服务相对由于农村地区缺乏完善的公共服务即黑社会性质组织犯罪所欠缺的“营养条件”,因此黑社会性质组织犯罪绝大多数产生于城市(城乡结合部)地区,但是一旦组织成型之后,在农村地区活动却较为频繁,这凸显出解决好城镇化尤其是统筹城乡进程中的城市管理问题的重要性。农村地区涉黑组织虽然规模较小,但是近几年来危害性却逐渐增强,一方面是由于犯罪行为不再过多崇尚暴力化,转而运用市场手段来获取非法利益;另一方面是由于对基层政权的侵蚀和对基层治理的破坏,大大增强了危害性。社会管理不断优化升级的同时,犯罪形式也在不断进化,从某种意义上讲,城市地区黑社会性质组织逐渐通过合法经济实体来“洗白”并寻求政治权力的保护和偏袒;而农村地区黑社会也在以宗族、亲邻、朋友等乡村社会网络结构“隐蔽”并腐蚀基层政权。在“扫黑除恶”专项行动下,虽然两种不同地区的异化路径方式存在诸多差异,但是发展方向在本质上具有一致性。

二、农村地区黑社会性质组织异化路径:

黑恶势力的滋生和发展不是单一的过程,而是潜滋暗长、从量变到质变的过程。按照黑社会性质组织的组织结构特点、暴力方式、势力(财力)情况等可以将其发展路径化分为三个阶段:初级阶段(简单暴力阶段)、中级阶段(依附寄生阶段)、高级阶段(渗透共生阶段)。三个阶段虽然形态及特征表现有很大差异,但是终极目标都是实现组织的经济利益最大化。对于中级和高级这两个阶段与公权紧密联系,是脱离了“硬暴力”之后向“软暴力”转化的体现。多数农村黑恶势力受制于组织者、领导者的基础素质、组织规模的经济实力等因素,只能停留在简单粗暴的初级阶段。但是通过时间积累,人员扩张完成“财富积累”,拥有较为雄厚的经济实力后,黑恶组织会在贪婪的欲望驱使下去追求更大的经济目标,以降低犯罪成本的方式积极“寻租权力”,以行贿、贿选、暴力威胁等手段拉拢国家工作人员,操控基层政权,骗取社会光环,用更简单的方式获得更多的非法经济利益。

征地拆迁领域属于社会领域的一个大动脉,其血管分布到社会各类重点工程、招商引资、旧城区改造、新农村建设等各个方面。资金数额大量涌动、补偿不透明,再加上社会处于新旧转型时期,政府控制力相对较弱,经济体制不完善,为黑社会性质组织插手提供了空间,它奉行强权法则和利益法则,阻碍国家政策的贯彻落实,削弱农村基层组织的战斗力,损害了党和政府的形象,严重破坏了当地正常的社会生活秩序和经济秩序,是名副其实的社会毒瘤。

黑社会性质组织异化路径图

(一)简单暴力阶段:公开暴力非法控制有限资源

这一阶段是农村地区黑社会性质组织发展最基本的初期形态。地方政府为了引入资本,带来更多经济条件;村集体组织也本着惠民的愿景,壮大集体经济;而农民也期待从中获利,在拆迁巨大利益的驱动之下,难免会有一些生活在县城的“有眼光的人”纠结农村里的一些“混混”,一方面让其提供消息,穿针引线,另一方面又在必要时,出头威逼利诱群众,就是用这种最简单的方式来牟取灰色利益。

(二)依附寄生阶段:操纵、破坏基层自治组织选举

在黑社会性质组织形成规模,拥有一定的经济实力后,魔爪对基层自治组织选举进行操控和破坏。其中,操纵、破坏农村基层自治组织选举进而为自己获取非法利益的典型案例当属贵州省“严郁华”案。

由此案可见,生成于农村地区的黑社会性质组织主要通过暴力威胁、金钱贿赂等手段,操控、破坏农村基层自治组织选举活动,强行推选村委会主任,进而通过控制村委会主任而为该组织拆迁活动进一步谋取不当利益。

(三)渗透共生阶段:非法控制基层自治组织与渗透公权力异化并进

在经过了简单暴力和依附寄生阶段后,黑社会性质组织的欲望膨胀和规模扩大使其目光并不仅仅局限于此,恶魔之爪想伸得更远更广,甚至想一把控制并掌握基层政权。以恶养财,以财养黑,以黑养腐,黑腐合流成为了黑社会性质组织犯罪走向的最终路径。侵蚀基层政权、得到“保护伞”庇护,为黑社会性质组织犯罪披上隐形外衣,这种共生现象不仅为“扫黑除恶”专项行动制造了巨大障碍,更使得黑社会性质组织犯罪在存续过程中难以发现。

三、农村地区黑社会性质组织犯罪生成原因

(一)基层干部包庇纵容,不作为、乱作为

基层干部乃至国家机关工作人员的包庇纵容是黑社会性质组织可以长期存续发展的根本原因。从征地拆迁领域管窥,县级领导、国土局、安监局等职能部门领导不但不打击犯罪,反而与犯罪相向而行,有组织的异化最终与黑社会性质组织交汇合流,在法治红线之外勾勒出黑腐合流的路径。由此观之,从上至下的权力网络,不仅仅使得原本打击黑社会性质组织犯罪的公权被严重扭曲,更为重要的是已经危及到了整个权力体系的正常运行。腐败与黑社会都是社会毒瘤,二者沆瀣一气、相互滋长,已经成为问题和麻烦的渊薮。“治权反腐”已然成为扫黑除恶的首要目标。

村干部对国家政策、政府投资项目、外来资本下乡带来的市场机会同时,掌握了信息来源,拥有了信息优势,也精打细算起自己的“小算盘”。与黑恶势力结成隐蔽团伙,针对非法行为睁一只眼,闭一只眼。随着涉农资金每年的增加,资源下乡颇为壮观。政府及基层组织通过招投标让市场主体承担项目,手中掌握项目审批的基层干部成为了黑社会性质组织“寻租”对象,分红、项目获利、更有甚者当起了幕后老板。这些基层干部的不作为、乱作为成为了“灰色链条”的润滑剂和驱动力。

(二)“村霸”和宗族恶势力家长式统治

农村社会交往网络中,人际关系相对简单,以姓氏和血缘等亲戚关系为主。因此出现了以权力为依托兼有家庭型组织的家庭权力犯罪组织。它以血缘关系或拟制的血缘关系为纽带,增强了犯罪组织的凝聚力同时,也成为了权力的“遮羞布”,使罪恶面孔罩上了“合法”的面具。在农村当地,他们既唱白脸又扮红脸,恩威并施。宗族恶势力比起其他犯罪组织,生长于本土,有较为广泛的群众基础,掌握着基层政权,但是一旦性质转变后,就增加了一层“合法外衣”,以各种名义发展具有血缘关系成员,相当具有迷惑性。

在对待宗族恶势力问题上,很多地方党委政府的重视程度不高,即使事态相当严重也只能采取适当限制或者露头就打的措施,没有从巩固基层政权高度来根治宗族恶势力的发展。甚至有些基层干部不仅不严加防范,反而迁就宗族恶势力的发展:把宗族因素作为主要标准,有宗族势力的就让其担任主官,没有条件的,就做副官;对于势力膨胀的族长,把他们安排在领导岗位,指望他们掌管一方姓氏,调和宗族与乡、村政府之间的矛盾。这样的迁就和“美好愿景”必定不会带来地区和谐,反而成为了宗族恶势力称霸一方的资本,使不法宗族势力变本加厉,作恶乡里,组成家庭型与以权力为依托结合的恶势力,对全村实行家长式统治,贻害无穷。

(三)村民分流,集体利益分散

1.村民力量涣散

由于我国农村地区“空心化”现象严重,大量青壮年劳动力不断输出到沿海省份,只留下老弱(留守儿童)等弱势群体,农村整体力量非常分散,没有力量与当地黑恶势力团伙相抗衡。再加上村民的切身利益相对集中于农村地区,农村警力相对薄弱分散,黑恶势力团伙对村民动手动脚得不到及时制止,村民也为了保全自己利益,在威逼利诱、打击报复的恐吓声中不敢声张报案。长此以往,违法犯罪团伙得不到有效控制,逐渐形成非法控制区域,进而形成了黑社会性质组织犯罪。

2.村民利益分散

村民的利益分散是根底性的。由于整体文化素质普遍不高,很多村民无法意识到村民自治的现实意义,认为村民委员会的选举与自己利益并不相关,因此,导致基层自治组织换届选举时出现贿选、强选等不法现象的发生。甚至在黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者上任之后,部分村民因为感受到了“甜头”竟然也走上了黑社会性质组织犯罪。这样一来,村民委员会选举就成了少数人的游戏,最终也会成为黑社会性质组织获利掌权的工具。

综上所述,农村基层组织自我腐化、弱化以及农村基层自治组织缺乏足够的自治能力是部分黑社会性质组织犯罪生成的最根本原因。因此,防止基层政权的腐化并加强村民自治是预防黑社会性质组织犯罪的重要对策之一。

四、打击农村地区黑社会性质组织犯罪的重点指向

农村安则天下安,农村治则天下治。黑社会性质组织犯罪的病理基因已经繁衍入侵到社会其他领域,通过有组织的违法犯罪活动所释放出的巨大“负能量”已经不断威胁破坏着常态社会业已构建的法治堤坝。寻找症结并对症下药,才可以更好维护农村社会生态环境,实现农业强、农村美、农民富的美好愿景,打通全面振兴乡村道路的最后一公里。

(一)农村“扫黑”先“扫灰”

“扫灰”是“扫黑”的基础,扫除农村黑恶势力,关键先要清除灰色地带。灰色链条的存在是推动黑恶势力发展的地下暗涌,也是扫黑问题的根源所在。所以,重新审视这一灰色链条可以说是这次扫黑除恶的首要之举。

1.“清源排毒”——加强基层组织能力建设

这对防止基层干部腐化成为农村黑恶势力“保护伞”,甚至沦为“村霸”,防止黑恶势力侵占国家和集体资产,具有十分重要意义。当前,加强基层组织能力建设,不仅要培养可靠的基层干部,更要强化乡镇一级政权建设,发挥新时代的“枫桥经验”指导基层社会治理领域,要增强乡镇党委和政府对村民自治的指导能力,让基层组织能力发挥其应有的作用。

2.“固本夯基”——完善乡村治理体系

加强党对基层组织的领导,完善村民自治制度,是有效克制个人主义、分散主义、自由主义,打击宗派文化、圈子文化的思想保证和组织保证,提高人民群众的权利意识,夯实乡村治理体系的基础层面建设,让监察及政法力量逐步延伸到村级治理中,以更完善的制度建设化解农村地区有组织违法犯罪活动的生成,这是农村地区增强遏阻违法犯罪力量的根本途径。

总之,消灭农村黑恶势力不仅仅是此次专项行动的根本目的所在,更深远的意义在于恢复农村政治社会生态,通过固本清源重还海晏河清的农村整体环境。

(二)打好“扫黑除恶”与“基层拍蝇”组合拳

2018 年初的《通知》中明确提到“亮剑扫黑”的同时,也要加强对反腐败的打击。这一套组合拳的应用,表达出深挖黑恶势力的决心和对高层“挖伞”、基层“拍蝇”的肃清,达到一剑双刃的打击效果,根除现实中“野火吹不尽,春风吹又生”的犯罪现象。乡村涉黑涉恶的背后往往有党政干部、政法干警活动的影子,这要求我们应适当转变开展扫黑除恶的工作思路,利用好监察委开展反腐工作的制度设计,深挖相关腐败分子背后牵扯的黑恶势力,以反腐为引导,消灭乡村涉黑涉恶“保护伞”,推进打击乡村涉黑涉恶工作的进行。当然,对于由查办黑恶势力犯罪而发现的背后贪腐线索,监察委应及时介入。就此,形成正反双面,联合带动,实现反腐工作与扫黑除恶工作互为突破的良性循环体系[4]。

(三)预防未成年人涉黑犯罪

农村地区是教育的薄弱环节,教育的缺失会让黑社会组织成员更加低龄化。根据农村涉黑犯罪人的特征可以发现,农村地区主要以黑社会性质组织所在地的农民为主,其中有留守儿童经历的青少年沦落成为黑恶势力的组织者、领导者已成为发展态势。留守儿童在家庭中缺少父母关爱容易产生厌学情绪而辍学,根据犯罪学的“差异接触理论”,留守儿童在辍学后有机会沾染不良风气进而实施犯罪活动。因此,从某种意义上讲,强化学校教育可以进而避免未成年犯罪人成为社会闲散人员,这是常态社会预防未成年人成为黑社会性质组织成员的重要之策。尤其要指出的是:在未来相当长的一段时间内,家庭教育监督以及和谐家庭生活体验极度缺失的留守未成年应该成为学校关注的重点。

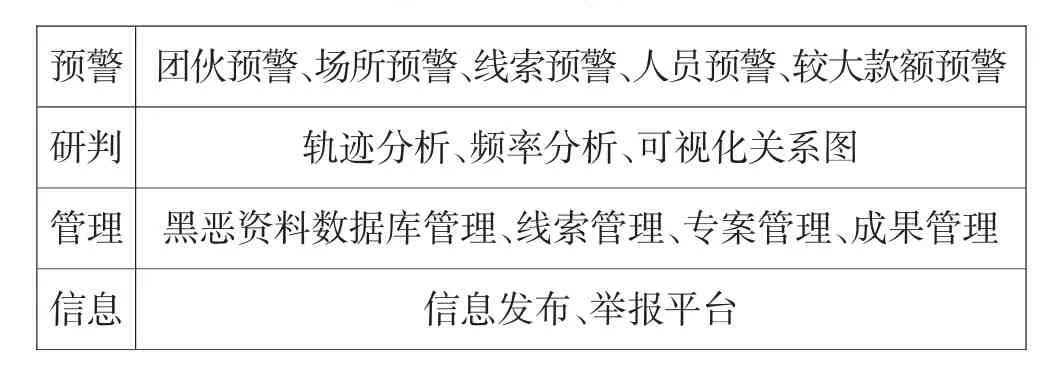

(四)“扫黑”大数据平台

大数据信息在办案活动中的广泛应用,对审查、采纳、判断证据、综合分析案件事实和性质,都提出了全新的要求。以往传统办案活动中重视不够的“过程性”证据事实、“碎片化”证据信息,“孤立的”证据元素等都将变得十分重要。建立大数据平台可以自动地搜索并汇总相关数据信息,进而类似人脑一样主动分析数据,辅助办案人员作出决策和判断。公安机关应当发挥黑恶线索摸索排查的经验优势,借助智慧警务和智慧安防的大数据平台的速度优势,双臂齐下,重拳打击黑恶犯罪。

通过专项斗争不断总结出的经验和相关特殊行业领域的涉黑人员的各类信息特征,在全省甚至全国公安系统中开辟出打黑除恶大数据平台,其中包括:黑恶犯罪数据库、黑恶线索情报库、数据模型等。实现省、市、县三级政府部门扫黑除恶的工作联动管理,全方位掌握辖区内犯罪活动动态,智能研判嫌疑人信息,全面分析嫌疑人脉络关系,并有效掌握行踪轨迹,精确助力扫黑除恶工作,消除扫黑死角盲区。建立“扫黑”大数据平台应当发挥以下四大功能:

表2:“扫黑”大数据平台功能表

大数据平台的应用和完善有助于推进社会治安的网格化管理,无论是从城市到农村,都有利于将物理空间所承载的信息逻辑化、系统化、数字化,其最终效果不仅仅是针对治理犯罪,而是对政府开展工作社会治理能力,更好管理基层社会、服务广大人民群众等社会综合治理层面大有裨益。●