阵发性心房颤动发作之前的基础房律特性分析

2019-07-01鲁菲菲向晋涛杨波叶丽娟陈元秀

鲁菲菲 向晋涛 杨波 叶丽娟 陈元秀

从心电图上看,心房颤动(简称房颤)是心房的一种心电现象,虽然其发生与多种因素有关,从复杂性方面看,有n个(n>3)维度影响其发生,其机制复杂[1-2],但是,房颤作为一种心电现象,肯定有其电发生的先前基础,研究表明,心房节律的变化[3]、心房间的传导阻滞(Baye′s综合征)[4]、房间传导径路的改变[5]等均与房颤的发生直接相关。研究发现房颤的发生由某些房性心律失常启动,其包括房性早搏(简称房早)、房性心动过速(简称房速)、心房扑动(简称房扑)。为什么有的患者有房早但不会发生房颤,而另一些患者房早则很容易诱发房颤,在此之前,丁世芳等[3]观察表明房颤与房早发生的初始节律相关,其探讨了节律之间的初始表象关系,笔者推测房颤发生与其患者的基础节律特性有关,如房律的性质(窦性P波,还是异位P波)、形态(P波的时限、振幅、方向)以及房率的快慢等因素有关,因此,笔者从动态心电图入手,搜集在动态心电图记录中发生阵发性房颤患者的原始资料,对其利用心电图散点图心电大数据分析技术[6]进行重新分析,观察阵发性房颤发作之前的基础房律特性并与同样有房早但未发生房颤的患者进行了对比,探讨阵发性房颤发作之前的基础房律特性,为临床认识和治疗房颤提供知识和参考。

1 资料与方法

1.1资料来源 从2011年开始,《中国心脏起搏与心电生理杂志》编辑部与有关单位或公司合作收集动态心电图原始资料并建立了数据库,所有资料均由杭州百慧医疗设备有限公司生产的动态心电图记录仪(CT-086、CT-082、CT-083S)记录的动态心电图数据,采用该公司最新软件(V1.0.0)对数据库中的8000份资料进行分析,提取在动态心电图记录中发生了阵发性房颤患者的资料作为阵发性房颤组,并对其资料进行编号归档,再采用心电散点图及逆向技术和相关技术对心电图进行精细分析[7-8]。根据最终入选的阵发性房颤患者的例数,再从数据库中按性别相匹配的方法寻找窦性心律合并房早的病例作为对照组(排除有频发室性早搏、房室传导阻滞等特殊心律失常的病例),并采用前述相关的方法进行相应的数据统计分析。

1.2阵发性房颤数据的提取和分析程序 在电脑桌面打开长程动态心电图分析软件图标(Holter System)显示分析操作界面,在设置选项中进入数据所存放的位置(如I盘),即在“浏览记录”项中出现按记录ID号编排的病例信息(按时间先后顺序呈列),从“结论”项中浏览病人的诊断信息,如诊断有阵发性房颤者,则将其数据备份至指定的硬盘(移动硬盘)的文件夹中(“阵发性房颤病例”命名的),以便其后继续分析。

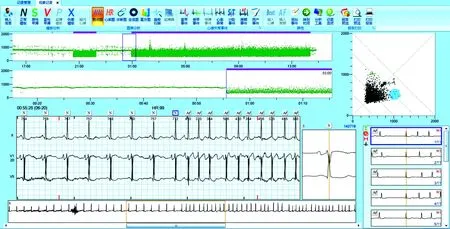

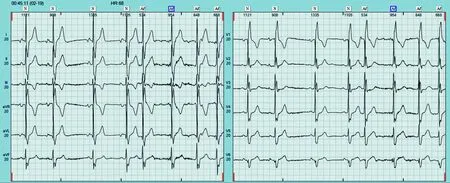

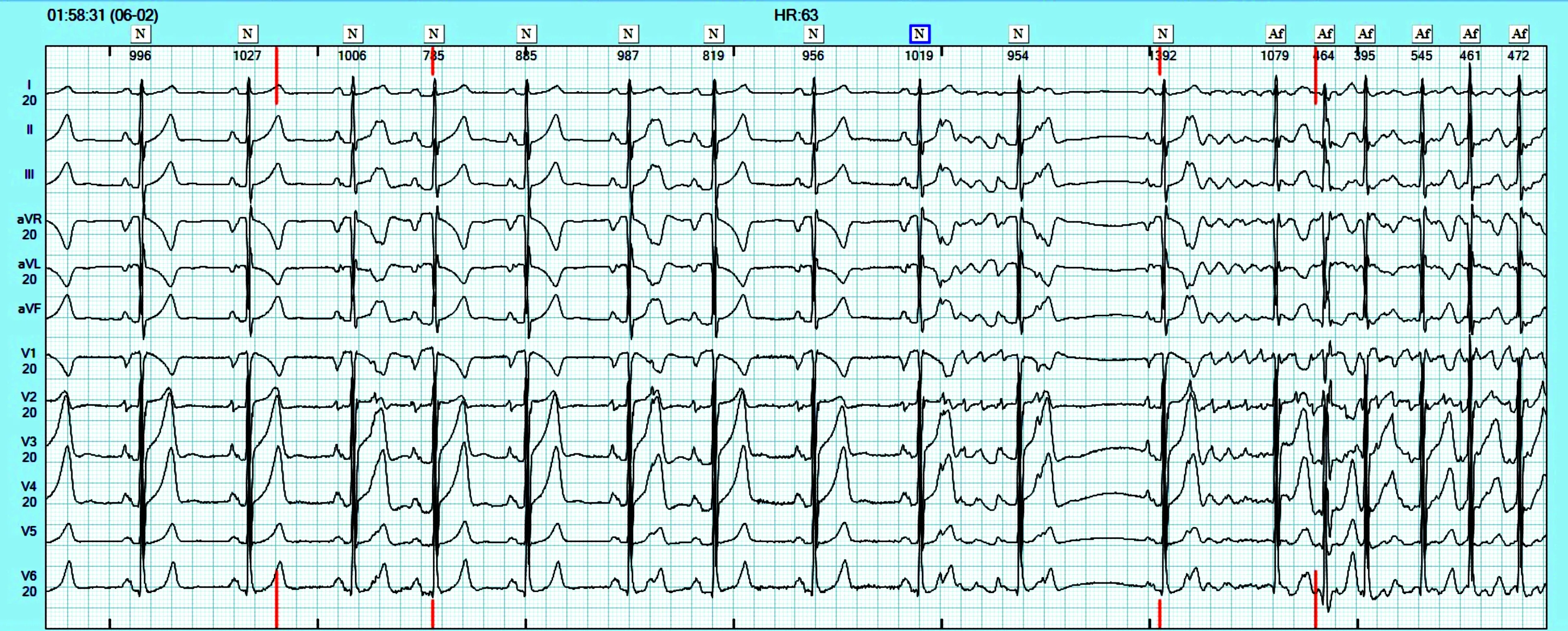

将所有8 000份动态心电图中的阵发性房颤资料提取后,逐例进行再分析,按顺序号,用鼠标双击相应的病例,即进行观察记录,再点击“散点图”项目,进入散点图分析界面(如图1),上面横条栏为24 h时间RR间期(即t-RR)散点图,其下为从24 h t-RR散点图中选取的任意时段(系统默认为1 h,可根据需要选取任意时间长度,在24 h t-RR散点图中用方框的宽度表示选取时间的长短)的t-RR散点图,其目的便于分段分析,再下一栏为心电图条图,其为上面t-RR散点图中选取的(用其内的移动竖线选取)起始为7 s的心电图(与最下面Ⅱ导联21 s心电图中紫色框心电图相对应)。右上角为选取的t-RR散点图相对应的时段的Lorenz-RR散点图,在此界面中,也可根据需要选择全程,选择团块(如NN、V、S散点图)的散点图,以便与t-RR散点图对应分析,这样可以从不同时间密度的t-RR散点图、Lorenz-RR散点图以及相应的心电图分析心脏节律。

上条图为24 h t-RR散点图,可见2段宽幅散点图,为阵发性房颤发生的图形,其间二段较细的线为窦性心律图形,其上下有散在散点,为房早前后间期形成(线下点为房早联律间期形成,线上点为房早后的代偿长间期形成),中间方框表示时间长度为1 h,下面条图为其上方框1 h心脏节律放大后的图形,清晰可见前面大部分的细线为窦性心律,后(大约1/3)为房颤发作时的散点图。右上角为1 h的Lorenz-RR散点图,为扇形+米粒样图形,提示为房颤心律+窦性心律,整幅界面下1/2横条幅为3导联同步显示的7s片段心电图,相对应于1h t-RR散点图中竖线处指示的节律(即房颤起始处,故心电图前半部分为窦性心律,后半部分为房颤节律)

图11例女性(74岁)患者的心电散点图操作界面

阵发性房颤发作时,由于心室率绝对不齐,在t-RR散点图上则表现为宽幅的条带,下缘较整齐,上缘呈毛刺状(如图1上条幅),而在Lorenz-RR散点图上则表现为扇形,扇缘呈散发状,如此,则从t-RR散点图上很容易判定阵发性房颤的起始和终止部位。确定起始部位后,再分析房颤发作之前的基础房律特征。

1.3阵发性房颤的有关指标分析 选取房颤发作之前1 h的心脏节律作为房颤发作之前的基础房律分析,房颤发作之后持续1 h的心脏节律作为房颤发作时的节律特性进行分析。在24 h的长程记录过程中,如记录开始时即为房颤,因为未记录到初始1 h的非房颤节律,则去除这部分病例;如房颤有多阵发作,只选择符合条件(前1 h为非房颤,后1 h为持续房颤)的病例;如房颤持续发作前有少量短暂数秒的间断房颤发作,则将此短暂数秒的房颤归入非房颤节律分析的范围,如图2。如同一病例有多次阵发性房颤符合入选条件,只选择其中一次进行分析。

阵发性房颤发作持续时间大于1 h之前大约1 s的房颤,此短阵房颤列入基础节律之内,按短阵房速处理

用方框框定在阵发性房颤患者发作(宽幅条带)之前1 h的基础节律,采用Lorenz-RR散点图团块(NN、S)提取技术[8]精细分析并确定心搏的性质,尤其是房早,分析和计算1 h内的总心搏数、平均心率,分别计数单个、成对、二联律房早以及房性心动过速(简称房速)的次数。采用同样的方法框定阵发性房颤发作开始后1 h内的散点图,计算1 h内的总心搏数及平均心率。

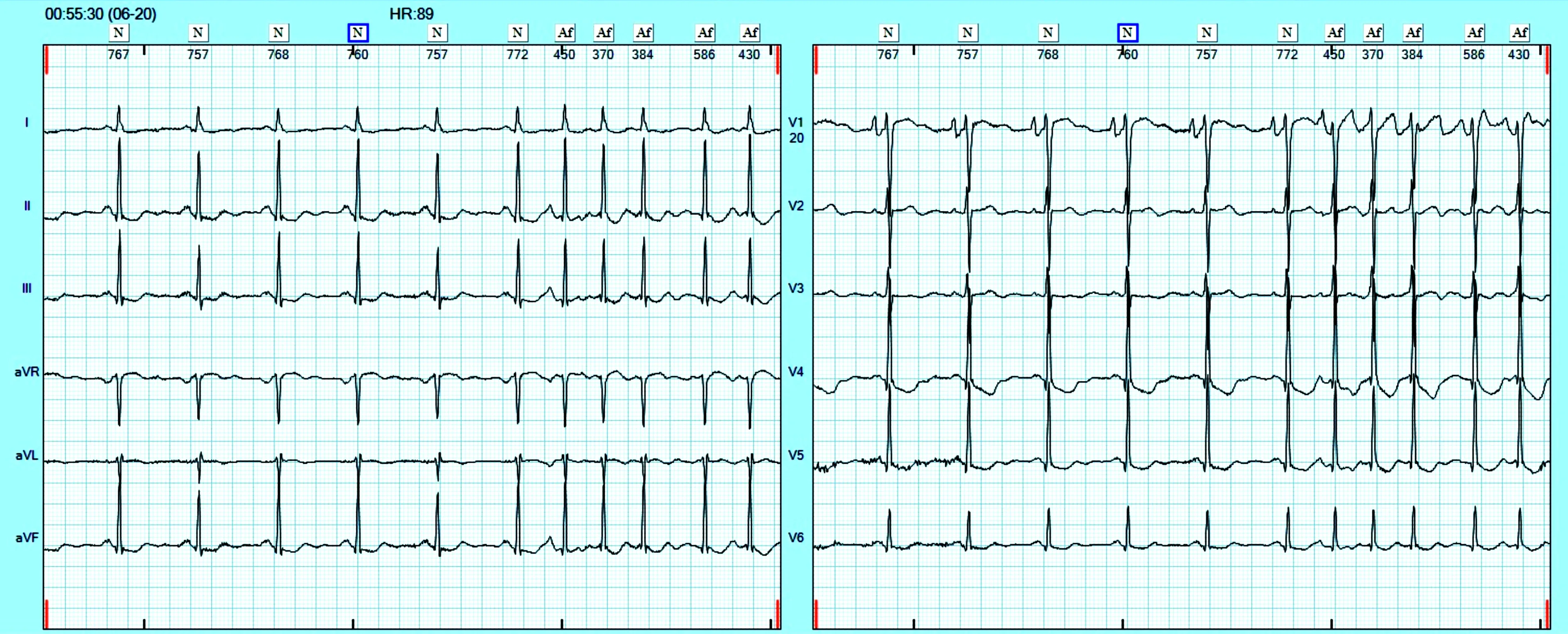

根据房颤发生时段逆向提取一段既包含基础节律又包含房颤发作的起始节律的12导联心电图片段,截屏并按序号存档(JPG格式),如图3。使用Windows照片查看器将图片放大至P波形态振幅显示清晰(如图4),用目测(数格子)或结合分规测量Ⅱ、aVR和V1导联P波的时限和振幅(此3导联P波最为清晰,便于测量)。其中P波时限的测定,为P波的起始至P波的终止处,即测量P波起始和终止处分别与基线重合的部位之间的水平距离;而P波振幅的测定,选择P波最远点(即正向P波最高点,负向P波最低点)距离基线的垂直距离,而正负双向P波则测量P波最高点与最低点之间的垂直距离。当然,在所截屏的片段心电图中,有时因基线不稳或受干扰因素影响,P波显示不清(在阵发性房颤组中,这部分病例有6例;对照组中无此病例),无法测量,则再次向前追溯心电图,直到追溯至清晰的P波,再次测量并记录。

1.4窦性心律合并房早患者相关指标的确定及测量 当阵发性房颤患者房颤发作起始时间点确定之后,其发作前1 h基础节律的时间点确定,笔者根据阵发性房颤组编号性别确定对照组性别(男对男,女对女),再根据房颤组的1 h基础节律时间确定对照组1 h基础节律时间(两组选定的1 h时间段一致,如08:00~09:00 vs 08:00~09:00)。根据前述方法(同阵发性房颤组)确定1 h内心搏的性质,尤其是房早,分析和计算1 h内的总心搏数、平均心率,分别计数单个、成对、二联律房早以及房速的次数,选择并逆向出一段12导联心电图片段(其内包含或不包含房早),采用前述的同样的程序和方法测量II、aVR和V1导联P波的时限和振幅。

根据房颤发作前的基础节律测量P波的时限和振幅,V1导联电压放大了1倍

放大了的心电图可清晰呈现P波时限和振幅,用目测(数格子,每小格宽度40 ms,高度1 mV)和分规可准确测量

图4图3中选定测量导联(Ⅱ、aVR、和V1)经Windows照片查看器放大了的图像

1.5统计分析 所有数据均使用统计学软件spss24.0进行分析,正态分布的计量数据使用独立样本均数t检验,以均数±标准差表示,非正态分布的数据使用秩和检验,以中位数和四分位数表示;计数资料用例数表示,采用χ2检验;以P<0.05为差异具有显著性。

2 结果

从8 000份动态心电图数据中,寻获阵发性房颤79例,其中有18例未记录到阵发性房颤发作之前的基础节律(窦性心律),2例经再分析为全程房性并行心律(原诊断错误),3例虽有多阵房颤发生,但未能满足分析条件,另1例房颤发作前为持续性房扑,上述24例患者予以排除,最终入选病例为55例,其中男29例,女26例,年龄(68.7±9.8)岁。对照组匹配56例(原阵发性房颤组中1例发作之前为持续性房扑患者亦进行了匹配),其中男30例,女26例,年龄(66.2±15.1)岁,两组年龄之间比较,无显著性差异(P>0.05)。

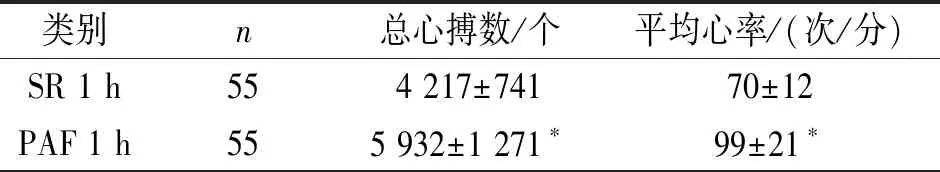

2.1阵发性房颤组发作房颤前后心率的变化 与房颤发作前1 h比较,房颤发作后1 h的总心搏数及平均心率显著增加(P<0.001),见表1 。

表1 阵发性房颤组房颤发作前后1 h心率的对比

注:SR=窦性心律;PAF=阵发性房颤。与SR 1 h比较,*P<0.001

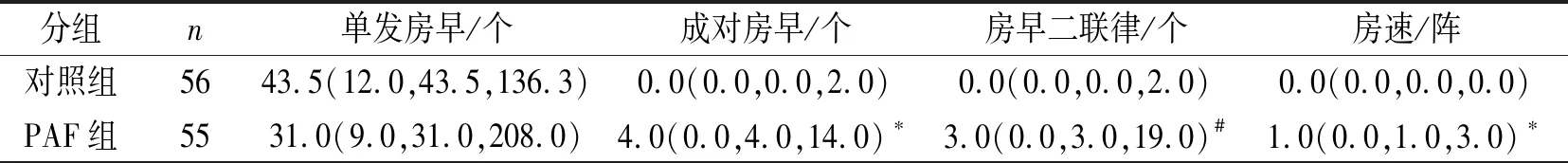

2.2两组窦性心律时房性异位心律的比较 两组窦性心率的快慢比较无明显差异〔(70±12)次/分 vs(69±13)次/分,P>0.05〕;而成对、二联律房早,以及房速的发生,阵发性房颤组明显高于对照组(P均<0.001);单发房早两组比较,无明显差异(P>0.05),见表2。

表2 两组窦性心律1 h房性异位节律的比较

注:与对照组比较,#P<0.05,*P<0.001

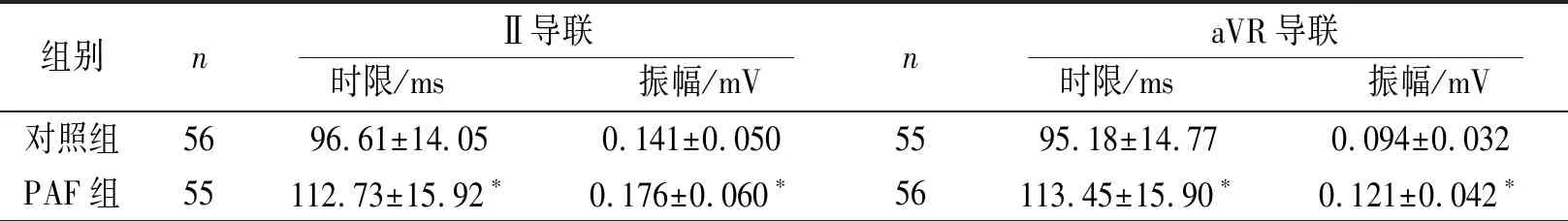

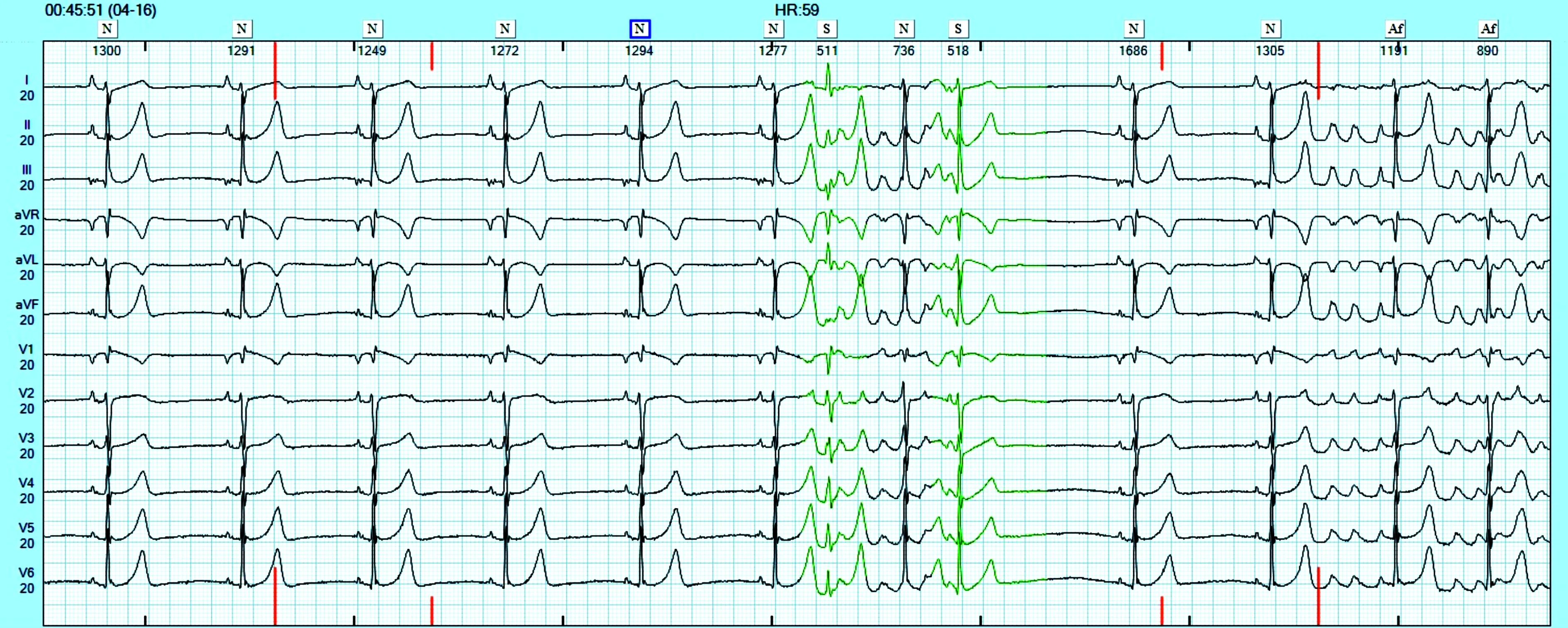

2.3两组窦性心律时的P波的形态、时限和振幅的比较 在阵发性房颤组中,54例P波在Ⅱ导联上呈正向;53例P波在aVR导联上呈负向,表现为正常发生的P波,1例呈正负双向,且此aVR导联P波时限大于该患者中Ⅱ导联的P波时限(分别为120 ms和80 ms)(图5);1例在阵发性房颤起始处,基础节律时P波在Ⅱ导联上倒置(负向),在aVR导联上为正向,见图6。在阵发性房颤组中,Ⅱ导联P波时限≥110 ms、P波振幅≥0.25 mV的有9例(2例P波顶峰有切迹);Ⅱ导联P波时限≥110 ms、P波振幅<0.25 mV的有32例(其中20例P波顶峰有切迹);Ⅱ导联P波时限<110 ms、P波振幅≥0.25 mV的有1例。在aVR导联中P波时限≥110 ms的有42例,P波振幅均<0.25 mV。在对照组中,Ⅱ导联P波均正向,Ⅱ导联和aVR导联P波时限≥110 ms的均为13例,Ⅱ导联P波振幅≥0.25 mV的有2例(此2例Ⅱ导联P波时限均≥110 ms),而aVR导联P波振幅均<0.25 mV。两组Ⅱ、aVR导联上P波时限和振幅比较,均有显著性差异(P均<0.001),见表3。

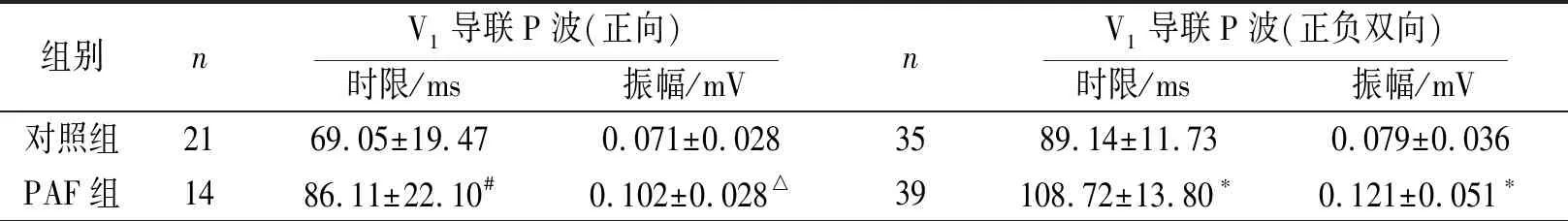

在阵发性房颤组中,V1导联P波呈正向的有14例,正负双向的有39例(正负向振幅较一致者10例,正向振幅明显大于负向者11例,负向振幅明显大于正向者18例),呈负向的有2例;而对照组V1导联P波呈正向的有21例,正负双向35例(正负向振幅较一致者29例,正向振幅明显大于负向者3例,负向振幅明显大于正向者2例),负向的为0例。两组P波在V1导联上形态分布无明显差异(P>0.05)。在阵发性房颤组中2例V1导联P波呈负向,而时限和振幅均在正常值之内,房颤发作(持续时间>1 h的房颤)之前均有小于1 000 ms的房扑或房颤发生,房扑/房颤发作停止时有稍长的间歇,见图7、8。在两组中,V1导联P波时限≥110 ms的分别有31例(其中4例同时P波振幅≥0.20 mV)和6例,P波振幅≥0.20 mV的有6例和0例。两组V1导联正向、正负双向P波时限的分别比较,都具有显著性差异(P<0.05和<0.001);两组V1导联正向、正负双向P波振幅的比较,具有显著性差异(P<0.05和<0.001),见表4。

Ⅱ导联正向(第2,3个P波前有一个很小的负向波,在统计时纳入了正向波),aVR导联正负双向,V1导联正负双向

发作之前Ⅱ导联上8个基础心搏的P波呈负向,时限100 ms,再其前P波则呈正向

组别nⅡ导联 时限/ms 振幅/mV naVR导联 时限/ms 振幅/mV 对照组5696.61±14.050.141±0.0505595.18±14.770.094±0.032PAF组55112.73±15.92∗0.176±0.060∗56113.45±15.90∗0.121±0.042∗

注:与对照组比较,*P<0.001

3 讨论

3.1本研究使用的方法学特点 本研究之所以能从8 000份动态心电图数据中很方便的提取相关病例,并很容易得到要分析的资料图形和数据,一个关键点在于使用了心电大数据分析技术——心电散点图技术[6]。心电散点图技术将心脏跳动的节律(RR间期)按发生的先后顺序绘制在二维坐标系中构成了t-RR散点图,其分布现象揭示了RR间期按时间发生的规律,并可通过逆向技术快捷找到时刻点对应的心搏(R波);而另一种散点——Lorenz—RR散点图是将相邻的两个RR间期分别为横、纵坐标选代作图而成,其揭示的是两个节律的相互作用和相互影响,其所逆向出的团块散点对应的是同类节律的特性。笔者通过这两种散点图技术的互用并通过逆向技术逆向出相应心电图对比或对照,精确诊断了所分析时间内的所有心搏,如窦性心律、房性心律、房速与房扑、房颤的起始节律,保证了本研究的质量。

V1导联呈负向P波(放大1倍),房颤发作(持续时间>1 h)之前,有短暂的房扑/房颤发作(持续时间<1 s)

V1导联呈负向P波(放大1倍),房颤发作(持续时间>1 h)之前,有短暂的房扑/房颤发作(持续时间<1 s)

组别nV1导联P波(正向) 时限/ms 振幅/mV nV1导联P波(正负双向) 时限/ms 振幅/mV 对照组 2169.05±19.470.071±0.02835 89.14±11.730.079±0.036PAF组1486.11±22.10#0.102±0.028△39108.72±13.80∗0.121±0.051∗

注:与对照组比较,#P<0.05,△P<0.005,*P<0.001

3.2阵发性房颤前后心律的变化 本研究发现,房颤在发作后1 h内的心室率明显快于房颤发作之前1 h内的心室率[(99±21)次/分vs(70±12)次/分],平均快19次/分,并且变异度也较大[22%(21/99)vs 18%(12/70)]。究其原因可能有2方面:①房颤发作时,心房有效收缩丧失,使心输出量减少约30%,反射性使心室率增加;②房颤发作时,房率较快,房室结的“过滤”作用不那么强,使相对“基础节律”时更多的房律下传至心室,使心室率增加。两方面的原因可能因患者状态的不同或同时存在、或单独存在,其结局是造成了心室率增加。而心室率增加可能与患者交感兴奋互为关联,患者自觉心悸、心慌,可能是患者就诊的原因,β受体阻滞剂的使用,可缓解第二个原因引起的心慌和心悸等不适。如心室率加快作为心力衰竭的代偿作用,β受体阻滞剂可能不仅不会缓解症状,反而会加重患者症状。

3.3异常的房性心律对房颤发作的作用 本研究发现,与对照组相比,阵发性房颤组中的成对房早、房早二联律及房速的发生明显增多,说明成对房早、房早二联律和房速与阵发性房颤的发生相关。房早二联律和房速停止后均有“长短周期现象”,而长短周期现象与房扑/房颤发生相关,心房水平的长短周期现象是启动房颤/房扑的重要机制[9]。早在1965年Killip和Gault[10]已经系统的叙述了类似的情形,当正常P波与早搏性P波之间的间期小于前面正常PP间期的一半时(即早搏指数<0.5),早搏P波易落在心房的“易损期”内并容易诱发房颤/房扑。目前心室水平的研究表明R on T现象引起的多形性或尖端扭转型室性心动过速已证实其发生机制为2或3相折返[11];本研究发现,房早二联律及房速终止后长间歇的房早会出现P on T现象,其早搏指数很容易满足<0.5的条件,并启动房颤/房扑,采用类比方法,笔者推测这种房颤/房扑发生的启动机制并非“易损期”,而是心房水平的2相或3相折返。研究提示,这部分房颤发生的预防应重点消除房早或房速引起的长间歇。

3.4基础节律P波的形态、时限、振幅对房颤发生的影响 基础节律时的P波形态可反映心房的激动传导途径,而时限则能反映激动传导的快慢,振幅则反映心房腔室的压力或腔室的大小或腔壁的厚度。本研究观察发现无论是Ⅱ、aVR导联,还是V1导联,阵发性房颤患者的P波时限和振幅都显著高于对照组,在阵发性房颤患者中,有75%(41/55)的患者Ⅱ导联P波时限≥110 ms,有19%(10/55)的患者P波振幅≥0.25 mV,而非房颤患者中则分别只有24%(13/56)和4%(2/56)。在阵发性房颤患者中,有57%(31/55)的患者V1导联上P波时限≥110 ms,11%(6/55)的患者V1导联上P波振幅≥0.20 mV;而对照组则分别为11%和0。研究表明,房间传导阻滞或延迟与房性心律失常的发生相关[4,12],此在心电图上主要表现为P波时限增宽,与本观察结果一致。本观察还发现,P波的振幅增高也是房颤发生的一个重要相关因素,P波振幅增高最常见的是所谓的“肺型P波”,系肺动脉压增高产生的,反映在右心房内必定是右心房内压力增高。动物实验证明,右房压力增高会使房颤的发生增加,Ravelli和Allessie[13]在Langendorff灌注兔心脏实验中观察心房内压力对房颤发生的作用,在压力为0和5 cm水柱压时不能诱发房颤,而当压力增加至7.5 cm水柱时,则诱发了房颤。此实验结果支持本研究所观察到的结论。

既往研究者更多的是关注左房扩大与房间传导阻滞和P波时限的关系[14-16],而很少关注心房扩大和P波振幅的关系,本研究发现,P波振幅增加与房颤发生相关,Ⅱ导联P波振幅增加与右房扩大(右房压增加)、V1导联P波正向波增加可能与右房大有关,而P波负向波振幅加深,可能与左房扩大有关。本研究未计算V1导联上P波终末电势,但从V1导联P波形态的变化上观察即能目测P波的振幅改变,就能判定右、左心房的电压变化。

本研究观察到1例阵发性房颤病例,在房颤发生前基础P波在aVR导联上呈正负双向,且P波时限大于同一病例在Ⅱ导联上的P波时限(分别为120 ms和80 ms),此是否为P波离散度增大的表现,有待入选更多病例观察研究,但此例Ⅰ、aVL导联P波为负正双向,Ⅱ导联上表现为负正双向、正向交替出现,说明心房内的激动传导方向发生了变化。另有1例在发生房颤前Ⅱ导联8个P波为负向波(Ⅲ、aVF导联也为负向P波),其余导联P波方向正常;心房波的频率与其前的Ⅱ、Ⅲ、aVF导联P波呈正向的P波频率一致,考虑为“窦房结游走节律”,心房下部首先激动所致。2例房颤患者V1导联呈单纯负向波;1例Ⅱ、Ⅲ、aVF导联P波呈正向,Ⅰ、aVL导联P波负向,类似于右心耳房速起源的心电图表现[17-18],心房激动的顺序可能为右心耳→右房→房间隔→左房。另1例心电图P波形态表现除Ⅲ导联呈碎裂状,整体方向呈负向波,其余导联与前例相同,考虑其心房激动传导顺序与前例大体相似。上述4例特殊病例房颤的发生可能与传导径路发生变化有关。后2例阵发性房颤呈现许多次短暂(<1s)发作的方式,似乎与无休止性房速发作方式类似,心房激动起源于右心耳最先激动。