针刺联合高频重复经颅磁刺激治疗脑梗死的临床疗效和神经电生理研究

2019-06-28王厹东邬渊敏沈丽萍陈雪莲沈利荣杨周剑

王厹东,邬渊敏,沈丽萍,王 萍,顾 竞,陈雪莲,沈利荣,杨周剑

脑梗死的康复概念包括肢体运动、感觉、智能及情感等诸多范畴[1],患肢的运动功能恢复仍是核心问题。本研究运用针刺联合高频重复经颅磁刺激(rapid-raterepetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)治疗脑梗死运动功能障碍,以改良Rankin量表和磁刺激运动诱发电位(transcranial magnetic stimulation motor evoked potential,MEP)评估其疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2013年1月—2016年12月上海市浦东新区中医医院中西医结合脑病科80例脑梗死病人作为研究对象。所有病人分别测定治疗前、治疗后12周改良Rankin量表评分,部分病人进行MEP(中枢传导时间和中枢静息期)评估。将完成研究的67例脑梗死病人采用简单随机化方法分为针刺组(32例)与针刺联合rTMS组(35例)。针刺组男18例,女14例;年龄(61.23±9.62)岁;改良Rankin量表评分(3.542 8±0.885 9)分;针刺联合rTMS组男19例,女16例;年龄(60.89±12.29)岁;改良Rankin量表评分(3.344 0±0.937 0)分。两组基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准 脑梗死中医诊断依据2002年卫生部《中药新药临床研究指导原则》,主症:偏瘫、神志昏蒙,言语謇涩或不语,偏身感觉异常,口舌歪斜。次症:头痛,眩晕,瞳神变化,饮水发呛,目偏不瞬,共济失调[2]。1个主症或2个次症,结合起病、诱因、先兆症状、年龄即可确诊;不具备上述条件,结合影像学检查结果亦可确诊。

1.3 纳入标准 符合1995年中华医学会全国第四次脑血管病学术会议修订的诊断标准,CT或MRI确诊[3];意识清楚,查体合作,无明显失语及严重认知障碍;既往无器质性疾病;年龄31~80岁;本次发病治疗前改良Rankin量表≥2分;发病1个月以后。

1.4 排除标准 短暂性脑缺血发作或脑出血;合并心、肝、肾及造血系统等严重原发疾病;精神病病人;妊娠或哺乳期妇女;脑瘤、脑外伤、脑寄生虫;药物依赖;2周内用5-羟色胺再摄取抑制剂;不愿或不能完成研究者,未按规定用药,无法判定疗效或资料不全等;严重自杀观念和行为;器质性精神障碍或精神活性物质和非成瘾物质所致抑郁者;药物过敏史。

1.5 治疗方法 所有入选病例均接受西医基础治疗。本西医基础治疗方案推荐脑梗死药物治疗方案作为西医基本治疗方案[4]。针刺组选取的主穴包括:①体针,如:百会、 曲池、三阴交、太溪、血海、丰隆。患侧穴位。针具规格:0.35 mm×40 mm;0.35 mm×25 mm;0.35 mm×75 mm。操作:病人取仰卧位,百会斜刺入0.5寸,采用平补平泻法;三阴交直刺1.2寸,采用补法;太溪直刺0.5寸,采用补法;曲池和血海直刺1寸,采用平补平泻法;丰隆直刺1.2寸,采用泻法。补法为进针得气后,捻转角度小,用力轻,频率慢,操作时间短;泻法为进针得气后捻转角度大,用力重,频率快,操作时间长;平补平泻法介于二者之间。②头针,如对侧运动区、足运感区、语言区。针刺得气后留针30 min,5~6 min行针1次。每周2次,共治疗12周。

针灸联合rTMS组:针灸选取主穴和操作补泻法如针刺组,加用rTMS治疗。经伦理委员会同意,征得病人及家属同意后进行rTMS治疗。病人端坐椅子上,全身放松,采用MagPro-100型磁刺激器,8字形线圈进行rTMS。刺激时固定头部,线圈紧贴头皮,与大脑半球相切。峰值刺激强度为4.2 T,脉冲宽度双相为280 us。通过在理想头皮位置单次刺激引起右侧第一骨间外侧肌运动来判断运动阈值,以最低刺激强度定义,即10次中至少5次引出峰-峰波幅超过50 μV的运动诱发电位。经颅磁刺激每序列1 s,共20个序列,刺激间隔60 s,刺激强度为90%运动阈值(motor threshold,MT),频率20 Hz,刺激点连续刺激健侧大脑皮质位于左侧前额叶皮层背外侧(left dorsolateral prefrontal cortex,DLPFC),相当于右侧拇短展肌最大刺激点前5 cm旁开平面处,并与头皮相切。每周治疗2次,连续12周。

1.6 观察指标

1.6.1 临床疗效 以反映脑梗死病人生活能力的改良Rankin量表为主要疗效指标,病人入组后,每间隔1个月随访1次,特殊情况随时随访,由训练有素的医生评价。研究观察终点时间为3个月。治疗前和治疗3个月后由主治医师及以上医生分别评定两组病人改良Rankin量表,以改良Rankin量表评分和Rankin减分差值为临床疗效评价首要指标,Rankin减分差值=治疗前Rankin评分数-治疗后Rankin评分数。以改良Rankin评分及得出减分差值比较临床疗效,评价神经功能缺损程度。

1.6.2 神经电生理评估 MEP检查方法:采用丹麦丹迪公司Keypoint肌电图/诱发电位仪和MagPro-100型磁刺激器,8字形线圈直径9 cm,磁刺激器最大输出磁场强度1.5 Tesla。将线圈放置于略偏一侧的头顶进行刺激,使其电流的方向在刺激左右半球时分别呈顺钟向及逆钟向。采用盘状电极在刺激对侧第一骨间肌收集肌肉电活动,并以肌电/诱发电位仪进行记录。扫描延迟100 ms,扫描速度50 ms/d,分析时间400 ms,带通10~3 000 Hz,灵敏度1~2 mV。自磁刺激器50%最大强度开始刺激,以5%的强度递增或递减寻找阈强度,并在阈强度下适当调整线圈位置,使其能够产生最大MEP。受试者于检查时中等用力持续收缩其对侧第一骨间肌(FDI),然后以1.2倍阈刺激之强度进行刺激。选用MEP比较中枢传导时间(central motor conductiontime,CMCT)和中枢静息期(central silent period,CSP)。CSP测定起自MEP,止于肌电活动再现,连续刺激并记录2~4次肌电反应,取其均值。若在400 ms内未见肌电活动恢复,则将扫描速度调整为100 ms/d,扫描时间900 ms,如900 ms之内仍未能见到肌电活动,则统一记为此值。12周后评定疗效。

1.6.3 安全性评价 以副反应量表(Treatment Emergent Symptom Scale,TESS)评定安全性。

2 结 果

2.1 病例完成情况 完成67例(3例死亡,5例拒绝复检,5例失访),其中针刺组8例退出,针刺联合rTMS组5例退出,不超过20%脱落率。针刺联合rTMS组35例、针刺组32例完成量表评分。部分病人治疗前测不到MEP波,针刺联合rTMS组16例与针刺组12例病人完成MEP,比较两组治疗前后CMCT和CSP。

2.2 两组治疗前后改良Rankin量表评分和差值比较(见表1)

表1 两组治疗前后改良Rankin量表评分和差值比较(±s) 分

与本组治疗前比较,1)P<0.05

2.3 两组治疗前后CMCT比较(见表2)

表2 两组治疗前后CMCT值比较(±s) ms

与本组治疗前比较,1)P<0.05;与针刺组治疗后比较,2)P<0.05

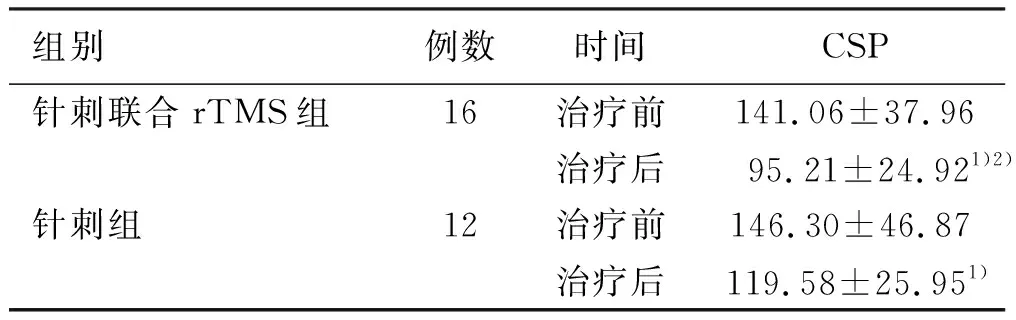

2.4 两组治疗前后CSP比较(见表3)

ms

与本组治疗前比较,1)P<0.05;与针刺组治疗后比较,2)P<0.05

2.5 两组TESS量表评分比较 TESS评分显示所有病人对rTMS耐受较好,没有癫痫发作。针刺联合rTMS组3例病人主诉短暂轻微头晕和(或)头痛,对照组2例有轻微头晕和嗜睡等副反应,两组比较差异无统计学意义。故本研究方案无明显副反应。

3 讨 论

本研究采用随机对照临床试验设计方法评价针刺联合rTMS治疗脑梗死运动功能障碍的临床疗效与安全性,实验研究以神经电生理学表达试图揭示其原理。脑梗死属中医学卒中、中风等范畴,《黄帝内经》有“偏枯”“偏风”“风痱”等论述,历代有大量治疗中风论述[5]。脑梗死病位在脑,气虚为本,瘀血、痰浊为标,气虚、痰瘀互结为脑梗死主要病机特征之一。运用针刺联合rTMS治疗脑梗死运动功能障碍,不同于以往单纯的内科祛瘀、化痰法[6-7]。目前评估脑梗死的诊断和治疗越来越依赖量表[8],在中西医结合领域中,使用临床和神经电生理指标作为检测和评估工具者寥寥,使中医治疗脑梗死的疗效不为同行所首肯。

Rankin评分最早由John Rankin提出,1988年英国短暂性脑缺血发作阿司匹林研究对Rankin评分进行改良即标准版本mRS。国内脑卒中临床试验中改良Rankin评分应用日趋普遍[9],通过改良Rankin评分及得出减分差值比较,可评估神经功能缺损。高频rTMS有利于脑梗死病人运动功能恢复[10]。rTMS治疗无痛、不需麻醉、较少风险和副反应,可能是脑梗死运动功能新的安全有效治疗方法[11-12]。同时前期研究发现对卒中后抑郁[13]及认知功能[14]也有较好疗效。因样本较小,可能存在偏差,有待进一步扩大研究样本和范围。研究表明rTMS治疗对左半球和多灶梗死者改善较明显,评分提示左半球和单灶梗死者康复效果可能较好,可能与左半球5-羟色胺能神经较右半球占优势有关。高强度、高频率rTMS引起的头痛和头晕可能与外周颅神经受到重复刺激有关,一般很轻微,不必处理,针刺联合rTMS组中3例病人呈一过性头晕头痛,自行消失。TESS评分结果提示此参数设置下rTMS属安全。

本研究从神经电生理学表达角度研究中西医结合综合治疗方案对脑梗死病人运动功能的影响,针刺联合rTMS组治疗后CMCT和CSP均有缩短,表明两组对CMCT和CSP均有改善作用。故推论针刺联合rTMS能改善脑梗死病人运动功能,其恢复程度明显高于单用针刺组。MEP能较客观地反映运动传导系统的功能状况,其安全、易操作,正广泛应用于评价下行性神经传导通路的功能状态,MEP可以在一定程度上预示肢体运动功能最终恢复程度,其中CMCT与预后关系尤为密切。脑卒中后运动障碍主要是皮质运动神经元缺失,神经环路破坏所造成。近年的动物实验却发现,脑损伤后还普遍存在功能性神经传导延迟,尤易出现在半影区或功能代偿相关区,可以是神经干的,也可以是突触性的传导延迟,可以在传出、传入或中间神经元上发生,是造成临床运动功能障碍程度与损伤部位和面积不一致性的重要原因。

rTMS技术可研究皮层可塑性[15],皮层可塑性是指大脑对重复刺激产生反应的一种方式,可能是突触或细胞水平改变结果。大脑皮层可塑性变化可通过MEP表达,还可以直接对疾病或病态皮层的兴奋性、皮层不同区域间联系以及认知功能进行研究[16]。CSP是指持续收缩的骨骼肌在接受各种来源的外源性刺激之后肌肉电活动的短暂停止或减弱。电刺激支配靶肌肉的混合周围神经或相应节段的感觉神经或皮神经,机械刺激使靶肌肉迅速去负荷均可诱导肌电静息期(SP)的产生。多数学者认为CSP主要与皮层内抑制性中间神经元的活动有关。当中枢神经系统特别是大脑半球的病变时,可能造成大脑皮层内原有的兴奋与抑制活动失去平衡,表现出CSP异常。本研究证实脑梗死偏瘫侧CSP时限延长,健侧肢体无明显影响。还发现一些运动障碍接近恢复的脑梗死病人,尽管临床检查运动功能已接近正常,CMCT及MEP亦可在正常范围之内,其轻瘫侧CSP时限仍较正常人及健侧肢体明显延长,说明即使病人临床已恢复,中枢神经系统仍然存在潜在运动兴奋与抑制功能失调,故CSP是判断运动功能更客观的指标。

针刺可以提高脑梗死病人肢体运动功能[17],这可能与针刺改善中枢运动传导功能作用密切关系,可能通过促进5-羟色胺神经能纤维传导,上调与运动兴奋有关的5-羟色胺受体和β-肾上腺素受体水平,刺激运动功能,建立新的突触联系,易化感觉运动突触,增加脊髓运动神经元兴奋性。

本研究运用针刺联合rTMS治疗脑梗死,运用改良Rankin量表评分及CMCT与CSP等指标进行评估,希望通过探究中医药治疗脑梗死运动功能障碍方面的机制,揭示中医药潜在神经可塑性之内的机制,为今后有关临床分型和动物实验提供依据。针刺联合rTMS治疗方案改善中枢运动传导功能,恢复程度明显优于针刺组,在临床神经量表及神经电生理中均有体现,但其相互间的关系尚不明确。