韩休墓乐舞壁画演出类型献疑*

2019-06-27张裕涵曹飞

张裕涵 曹飞

唐统治者以“作先王乐者,贵能包而用之。纳四夷之乐者,美德广之所及也”[注]刘昫等:《旧唐书》卷二十九“志第九·音乐二”,北京:中华书局1997年,第1069页。的广博胸怀将四方之乐纳入中原传统音乐文化体系当中,推动了胡音汉乐的交融。西安市长安区大兆乡郭庄村的唐代韩休夫妇合葬墓出土的文物中有关于胡汉合演的乐舞壁画,即是一例,它的发掘,为研究唐代乐舞提供了极其重要的史料。

一、韩休墓乐舞壁画演出类型诸说

韩休,生于唐高宗咸亨四年(673),卒于开元二十八年(740),故其墓建成时间盖于740年前后。乐舞图位于韩休墓东面墙壁,演出画面除小部分剥落外,其余基本清晰可见。女乐和男乐分列于壁画两侧,中间有两名舞者合乐起舞,似在对舞或者“斗舞”。在乐队的侧前方,有一名手持“竹竿子”的男子,他们构成了一幅完整的家乐乐舞表演画面。但关于壁画所呈现的乐舞内容,目前学界仍有较大争议。

程旭先生认为所跳舞蹈为“唐代著名的‘胡旋舞’”。[注]参见程旭《长安地区新发现的唐墓壁画》,《文物》2014年第12期。范春义先生也同意此说。[注]范春义:《戏剧图像的价值及判定方法》,《文艺研究》2017年第1期。胡旋舞与柘枝舞、胡腾舞并列为三大西域舞蹈,风靡于社会各个阶层,古籍中对其多有记载。《新唐书·礼乐志》云:“胡旋舞,舞者立于毬上,旋转如风。”[注]欧阳修、宋祁:《新唐书》卷二十一“志第十一·礼乐十一”,北京:中华书局1997年,第470页。《乐府杂录》中的记载更为详细: “舞有《骨鹿舞》《胡旋舞》,俱于一小圆毯子上舞,纵横腾踏,两足终不离于毯子上,其妙如此也。”[注]段安节:《乐府杂录·俳优》,北京:中华书局1985年,第22页。白居易《胡旋女》诗云:“胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘飖转蓬舞。左旋右旋不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟。”[注]彭定求:《全唐诗》卷四百二十六“白居易三·胡旋女”,北京:中华书局1999年,第4692-4693页。

从出土文物方面来看,在敦煌壁画和已发掘的宁夏盐池粟特人唐代墓葬中也有不少关于“胡旋舞”的图像记载。这几处乐舞图像中舞者性别虽然不同,然亦有不少相似之处,比如舞者皆手持长带,舞蹈动作幅度较大,且手中长带随着舞姿的变化在节奏上呈现出明显的飞扬旋转变化之势。根据上文古籍中“旋转如风”“奔车轮缓旋风迟”等记载可以推断,舞者必须要轻便着装才能完成如此轻快强劲的舞蹈,而韩休墓中的舞者身着长袖宽袍,且舞姿和神态都较为舒缓,并未有任何图像素材表明他们有旋转的动作,据此,笔者不同意其为“胡旋舞”的说法。

武小菁《唐韩休墓乐舞壁画的文献诠释》认为:“韩休墓壁画男女均在地毯上起舞的情景与胡旋舞的‘舞者立毯’的记载相一致。”[注]武小菁:《唐韩休墓乐舞壁画的文献诠释》,《交响》(《西安音乐学院学报》)2016年第4期。乐舞图中舞者脚下所踩踏的舞筵,确为西域器物,《册府元龟》记载了它从西域传入中土之情状:“开元六年(729)四月,米国王谴使献拓璧舞筵及鍮……天宝四载(745)二月,罽宾国遣使献波斯锦舞筵……天宝五载(746)闰十月,突骑施、石国、史国、米国、罽宾国各遣使来朝献绣舞筵……天宝九载(750)四月,波斯献大毛绣舞筵、长毛绣舞筵,舞孔真珠。”[注]分别见于王钦若《册府元龟》卷九七一“外臣部·朝贡四”,北京:中华书局1960年,第11406、11411、11412、11413页。有唐一代,在以胡旋、胡腾、柘枝为典型代表的西域诸乐舞中,舞筵时有出现,然而它只是较为固定的、程式化的胡舞道具,并不能单纯凭借其来界定壁画所反映的具体演出类型。

姚小鸥先生、孟祥笑博士《唐墓壁画演剧图与〈踏摇娘〉的戏剧表演艺术》认为此乐舞壁画为“‘踏摇娘’演剧图”[注]姚小鸥、孟祥笑:《唐墓壁画演剧图与〈踏摇娘〉的戏剧表演艺术》,《文艺研究》2016年第1期。,且孟祥笑又撰《图像史学与〈唐墓壁画演剧图研究的若干问题〉》一文重申该观点。[注]孟祥笑:《图像史学与〈唐墓壁画演剧图〉研究的若干问题》,《文艺研究》2018年第1期。笔者不同意此说,主要依据如下:

第一,姚、孟二人认为男性舞者右侧腰间系有酒壶,以此道具来表现男子醉酒的状态,并将其作为舞者是“苏中郎”的论据之一。然笔者经过认真的图像比对后,发现这一判断为讹误。图中所谓的“红色酒瓶盖”只是一个微小的颜料剥落之处,其颜色与图像中其他的颜料剥落之处相同。若为酒壶,其轮廓应该是完整的,但图中所谓“酒壶”的瓶身并不完整,右侧看起来貌似酒瓶的线条,实则为革带束衣时所勒出的褶皱(该舞者左侧腰间亦有一处与之相同弧度的衣服褶皱,只是由于作画角度问题,其褶皱的痕迹不似右侧腰间那般明显)。而“酒壶”左侧并无瓶身的痕迹,所以腰间系有酒壶这一说法不成立。

第二,《踏摇娘》用歌舞以演故事,王国维先生评价其为“优戏之创例”[注]王国维:《宋元戏曲史》,上海:上海古籍出版社2011年,第7页。。既是“演故事”,必然会有“上场”“殴打”“摇身悲诉”等较为完整的故事场面,演员动作应较多且幅度较大,这就对演出场所的空间范围提出要求。且若欲搬演一场完整的戏剧,乐队应作为一个整体出现,以便更好地配合剧情发展和人员的组织调度,而不应将男女乐队分设两地。从演出空间来看,图中两名舞者均固定于圆形舞筵上表演,这一空间布置与常规的戏剧表演不符。孟祥笑博士撰文为其“韩休墓乐舞壁画演剧图”申辩,着重谈到了“舞筵”问题。文中以“唐代银器窖藏中出土的鎏金婴戏图小银瓶腹部,刻有一幅杂剧表演场面图。这一图像资料形象地说明了唐代戏剧表演中舞筵的使用”[注]孟祥笑:《图像史学与〈唐墓壁画演剧图〉研究的若干问题》。为例,证明在唐代的戏剧表演中会使用到舞筵这一道具。又据“《咏谈容娘》:‘举手整花钿,翻身舞锦筵。’证明舞筵是《踏摇娘》戏剧表演中的重要用具。”[注]孟祥笑:《图像史学与〈唐墓壁画演剧图〉研究的若干问题》。实际上,“舞筵”“锦筵”和“方毡”是有区别的。“舞筵”是专门的舞蹈道具,“偏重于用途”。[注]徐时仪:《“锦筵”“舞筵”“綩綖”考》,《文学遗产》2006年第3期。在已出土的很多西域乐舞图像中都有它的踪影,是面积较小的圆形或者方形舞毯,“特征为边有一周带花瓣的垂索,中饰一周典型的波斯纹样联珠纹,有些装饰忍冬纹样的缠枝花结。”[注]翟晓兰:《舞筵与胡腾·胡旋·柘枝舞关系之初探》,《文博》2010年第3期。“锦筵”实际上是指“铺在地上的华美的毡毯,偏重于华美。”[注]徐时仪:《“锦筵”“舞筵”“綩綖”考》。据《新唐书》卷二十二《礼乐志》载:“舞者三百人,阶下设锦筵。”[注]欧阳修:《新唐书》卷二十二“志第十二·礼乐十二”,第316页。可知,“锦筵”面积很大,是铺在表演场所的华美织毯。孟祥笑博士认为“翻身舞锦筵”这一文献资料说明《踏摇娘》的舞蹈“似乎局限于舞筵空间内,这暗示舞筵并未铺满整个表演场地。”[注]孟祥笑:《图像史学与〈唐墓壁画演剧图〉研究的若干问题》。戏演出,只需主角立于毡上逗笑,并非像《踏摇娘》演出一样对空间有需求,因此二者不具有可比性。笔者认为恰恰是这一文献证明《踏摇娘》需要较大的演出空间才能满足舞者“翻身”,只不过当时的表演是在铺有华丽织毯的舞台上进行。此“锦筵”并非韩休墓中出现的小型“舞筵”。而鎏金婴戏图小银瓶上杂剧演出中出现的方毡,形制极简,应该就是普通的毛织装饰。且该图像呈现的是参军第三,《踏摇娘》与《大面》《钵头》同属唐代三大歌舞戏之列。从音乐角度来看,《踏摇娘》与另外二者不同,它沿袭北齐旧剧而来,是传统的河朔故事与地方音乐相结合的产物。任半塘先生认为《踏摇娘》是“完全中国北方伎”。[注]任半塘:《唐戏弄》,南京:凤凰出版社2013年,第365页。孟文指出“壁画中的笙、拍板、箜篌、排箫、钹等均属于中原乐器。”[注]孟祥笑:《图像史学与〈唐墓壁画演剧图〉研究的若干问题》。并将此作为支撑其观点的证据之一。事实上,韩休墓壁画中男乐大部分为高鼻深目的胡人,箜篌、曲项琵琶、筚篥、钹皆为西域乐器,与史实不甚相符。

第四,从男女合演的角度来看,中国古有“男女授受不亲”之传统,且如若扮演者为男性,即便在表演过程中出现言语轻佻、胡天侃地的举止,也可以避免在场观众过于尴尬。因此在从事声伎表演时,一般“男优、女伎,各自为曹,不相杂也。”[注]王国维:《王国维论剧》,北京:中国戏剧出版社2010年,第153页。关于《踏谣娘》的人物扮演方式,崔令钦在《教坊记》中有详细记载:

据此可知,《踏摇娘》在搬演的历史进程中,经历了由男女非合演(“丈夫着妇人衣”)到男女合演(“今则妇人为之”)的演变,男女合演之证确存。但是根据《教坊记序》中“今中原有事,漂寓江表,追思旧游,不可复得;粗有所识,即复疏之,作《教坊记》”[注]崔令钦撰,任半塘笺订:《教坊记笺订》,第2页。的记载可知,该书著于安史之乱(755-763)之时,因此书中所提的“今则妇人为之”的时间应至少在公元755年之后,这一时间节点与韩休墓建成时间(740年前后)不符。又有《唐戏弄》云:“徐释指阿不思妻为参军桩曰‘这是女优演戏的滥觞’”[注]任半塘:《唐戏弄》,第733页。既云“滥觞”,可知此前所无。而据《因话录》记载:“天宝末,蕃将阿布思伏法,其妻配掖庭,善为优,因使隶乐工。”[注]赵璘:《因话录》卷一“宫部”,《唐五代笔记小说大观》上册,上海:上海古籍出版社2000年,第835页。可知阿布思之妻也为优作戏在天宝末年,其时间亦晚于韩休去世,也可证明韩休墓中之女子并非在演《踏摇娘》之戏。再据《旧唐书·高宗本纪上》记载,武后曾“请禁天下妇女为俳优杂戏”[注]刘昫等:《旧唐书》卷四“高宗本纪上”,第10页。。这条史料从侧面补正了官方对于妇女演戏之事是严苛禁止的。黄天骥和康保成先生也曾就唐宋时期男扮女装做戏的现象作出具体论述:“在朝廷的干预下,唐宋时期,女性一般只从事歌舞,而从事‘俳优之戏’的,则多由男性扮女角。”[注]黄天骥、康保成:《中国古代戏剧形态研究》,郑州:河南人民出版社2009年,第321页。韩休作为朝中重臣,玄宗曾评价其“蕴道宏深,秉德经远,清诚可以轨物,素行可以律人,一自登朝,备闻体国志存。”[注]董诰:《全唐文》卷二十三“玄宗四”《授韩休黄门侍郎同平章事制》,北京:中华书局2013年,第298页。志虑忠纯如韩休,绝不会允许后人将包含有妇女演优戏内容的壁画绘于其墓中。而女乐与女优不同,他们的表演仅限于歌舞,并不在“猥戏”的例禁之内。据以上观点,笔者认为韩休墓乐舞壁画所演之事为《踏摇娘》的观点有误。

二、韩休墓乐舞壁画演出类型探析

唐代乐舞表演“盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”[注]陈寅恪:《李唐氏族之推测后记》,《金明馆丛稿二编》,北京:生活·读书·新知三联书店2015年,第344页。胡腾舞东传之后的发展变衍轨迹亦如是,在着装、舞姿等方面都在迎合唐人的审美,在保留原有神韵的基础上,逐步褪去刚健遒劲的胡风,向着徐缓雅妙的方向过渡,形成了新的表演风格。玄宗一朝,乐舞的整体情状是“胡音汉乐竞纷泊”。韩休墓乐舞壁画整个演出场面中既有胡人乐工亦有汉人乐伎,兼收清商乐器和胡部乐器,向我们展示出了胡华乐舞同场竞技、相互交融的场景。依据相关文史、图像资料,通过对乐队用乐情况、舞者服饰、舞姿舞容的分析,笔者认为韩休墓乐舞壁画东壁男子所跳舞蹈为胡腾舞,西壁女子所跳舞蹈为长袖舞。具体详情,分论如下。

(一)韩休墓乐舞壁画用乐情况

首先从东壁男子乐队乐器组合来看,用乐共6种,分别为排箫、曲颈四弦琵琶、竖箜篌、琴、筚篥、铜钹,均系胡部乐,其中琴、排箫为华汉乐器,曲项琵琶、竖箜篌、筚篥、铜钹为外来乐器,这种用乐程式与《乐府杂录》“胡部”条之记载颇为相似:“乐有琵琶、五弦、筝篌、觱篥(即筚篥)、笛、方响、拍板,合曲时亦击小鼓钹子,合曲后立唱歌。”[注]段安节撰,亓娟莉校注:《乐府杂录校注》“胡部”,上海:上海古籍出版社2015年,第14-15页。论及“胡部”,首先需要将其与“胡乐”区分开来。以《龟兹伎》《天竺伎》等为代表的胡乐乐舞的乐器组合中,打击类乐器(诸如鼓类)所占比重较大,《旧唐书》《新唐书》《唐六典》等文献对之均有明确记载。《唐六典》记载龟兹乐用乐情况: “竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、横笛、觱篥各一,铜钹二,答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、羯鼓、侯提鼓、腰鼓、鸡娄鼓、贝各一,舞四人。”[注]李林甫:《唐六典》“太常寺”卷十四,北京:中华书局1992年,第404页。而“胡部”则不同,任半塘先生在《唐戏弄》一书中所言:“此部名曰胡部,实乃介乎清乐与胡乐之间,不比龟兹乐之纯为胡乐也。”[注]任半塘:《唐戏弄》,第640页。其乐器组合中的打击类乐器一般为拍板,偶尔杂有铜钹,除打击类乐器外,其余皆为管弦乐器,具有丝竹之韵,相较于胡乐,其整体风格更为雅致娴静。当然,《乐府杂录》所记载的胡部乐器组合属于在官方正式场合演出时的标准配置,其演出水准及用乐等级均较高,而私家乐舞演出时则不必拘泥定规,谨守教条,实际乐器配置与文献记载有所出入亦属正常。韩休墓的修筑时间为公元740年前后,彼时将清商乐与胡乐融二为一,在贵族家宴上侑酒助兴正流行为一种新风尚,此亦与史料中“合胡部者为宴乐”的记载相吻合。

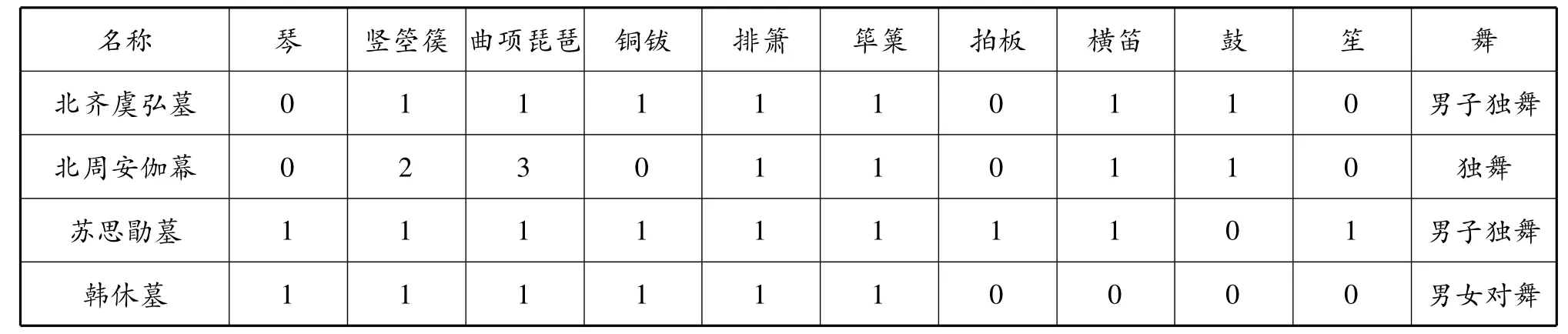

韩休墓乐队用乐情况与同时期苏思勖墓胡腾舞乐舞图相类。两图乐队中胡乐所占比重较大且均为管弦之乐,没有节奏鲜明的打击乐器。此种用乐情况与前代贵族墓葬(虞弘墓和安伽墓)中发现的胡腾舞乐队稍有差异。彼时“胡腾舞”始入中原,胡腾舞演出时所奏乐器除排箫外,盖为西域乐器,且均有“鼓”这一节奏鲜明的打击乐器,可推测出当时的胡腾舞所受中原文化影响较小,仍保有原始的西域特色,且虞弘墓和安伽墓墓主皆为粟特人,故而墓葬中的乐舞内容亦符合主人的民族审美观。汉魏至唐,历经数百年,胡腾舞一直在不断接受汉民族的影响,迎合着唐人的审美习惯,逐步贴近华汉乐舞的表演风格。苏思勖墓壁画中的乐器配置加入了古琴、笙、排箫这三种汉族传统乐器,胡气减弱,即为一明证。韩休墓乐器组合与苏思勖墓基本一致,两座墓葬均舍弃了节奏铿锵的鼓类乐器,转而以丝竹管弦乐器为重,此种乐器配置原则与唐代家宴追求清雅、闲适的舒缓氛围相一致。

?

(二)韩休墓乐舞壁画展现的演出类型

韩休墓乐舞壁画中的男性舞者为高鼻胡人,女性舞者则是传统汉人,舞者的舞蹈姿态向我们揭示了唐代中期乐舞的发展轨迹,是唐代“胡汉合流”趋势形成的潜性呈现。这种胡汉相对的图像表现方式并非孤例,收藏于日本美穗博物馆的北齐石榻乐舞画像的表现手法与之极为相似:同为宴乐场面,同样呈现胡汉表演的相融(男舞者跳胡舞,女舞者跳汉舞);现藏于西安博物馆的唐兴福寺残碑上刻画有两名舞童,两人舞姿对称,相貌差异较大,左侧汉族舞童眉清目秀,右侧舞童头发微卷,鼻梁高挺眼窝深陷,是典型的胡儿模样。

笔者认为韩休墓乐舞壁画东侧男性舞者在表演汉化后的“胡腾舞”。由上表可知,有关胡腾舞的图像记载最早出现在北齐时期的贵族墓葬中,至于“胡腾”一词,及至唐代才见于文献记载:“健舞曲有《棱大》《阿连》《柘枝》《剑器》《胡旋》《胡腾》,软舞曲有《凉州》《绿腰》《苏合香》《屈柘》《团圆旋》《甘州》等。”[注]段安节撰,亓娟莉校注:《乐府杂录校注》“舞工”,第19-20页。除此之外,目前已知尚有刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》和李端《胡腾儿》两首诗作,我们只能通过已发掘的文物中的乐舞图像与下列两首诗歌窥其面貌:

石国胡儿人见少,蹲舞罇前急如鸟。织成蕃帽虚顶尖,细氎胡衫双袖小,手中抛下蒲萄盏。西顾忽思乡路远,跳身转毂宝带鸣,弄脚缤纷锦靴软。四座无言皆瞪目,横笛琵琶遍头促。乱腾新毯雪朱毛,傍拂轻花下红烛。酒阑舞罢丝管绝,木槿花西见残月。[注]彭定求:《全唐诗》卷四六八“刘言史”《王中丞宅夜观舞胡腾》,第5323-5324页。

胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥。桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂。帐前跪作本音语,拾襟搅袖为君舞。安西旧牧收泪看,洛下词人抄曲与。扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。丝桐忽奏一曲终,呜呜画角城头发。胡腾儿,胡腾儿,

故乡路断知不知。[注]彭定求:《全唐诗》卷二百八十四“李端一”《胡腾儿》,第3238页。

韩休墓乐舞壁画中男乐队前排之卷发胡人向西而跪,嘴唇微张,似乎在诉说着什么。这与李端在诗歌中提到的“帐前跪坐本音语”的情景相对应。据此可推,在起舞之前,演出人员会用胡语致词,致辞内容不外乎为祝福语或节目介绍,而后才开始“为君舞”。“胡腾”一词由粟特语音译而来,“腾”在《说文》中的释义为:“腾,传也。从马,朕声。”[注]许慎撰,徐铉等校:《说文解字》,上海:上海古籍出版社2007年,第481页。有连贯跳跃、奔腾之意,从舞姿来看,着重在腾跳。从前面两首诗歌和已发现的胡腾乐舞图像来看,胡腾舞者皆为胡人,其主要动作为扭头回顾、单手上扬、拾襟搅袖、回腰扭胯、单脚腾跳等。韩休墓乐舞壁画中男性舞者的舞容舞姿与苏思勖墓如出一辙,皆扭头回望,左臂上扬、右臂下垂,右腿向侧前方腾起,左脚后勾跳跃。

从着装来看,胡腾舞者并无严苛的标准。根据刘言史诗歌集记载,胡腾儿着窄袖胡服,但现实表演与文献记载往往会有所出入。例如白居易《柘枝词》所言,胡舞“柘枝”舞衣为窄袖胡服:“绣帽珠稠缀,香衫袖窄裁。”[注]彭定求:《全唐诗》卷四四八“白居易二十五”《柘枝词》,第5053页。但雕刻于唐兴福寺残碑之上的两舞童却均身穿宽袍长袖弄柘枝,投射出传统汉文化所崇尚的含蓄、清逸之美。服饰的变化源自于胡人自觉地融入汉族生活,是其汉化的必然结果。同柘枝舞的汉化一样,胡腾舞者亦不例外,也在接受汉文化的洗礼。唐代苏思勖墓中胡腾舞者即着长袖汉衫腾跃起舞;韩休墓中男性舞者与苏墓舞者打扮基本一致,着“桐布轻衫”的宽袍长袖,双臂隐于袖中,黑带束腰,着软靴在饰有花纹的圆形舞筵上腾跳起舞,与诗歌中“扬眉动目踏花毡”“乱腾新毯”的描写相符。据此,笔者认为韩休墓中男性舞者所表现的即为演出“胡腾舞”的瞬间。

壁画西侧之女性舞者所跳舞蹈为传统的“长袖舞”,密县打虎亭汉墓已有将“长袖舞”与“胡舞”刻于同一场面的先例,日本美穗博物馆藏的北齐乐舞图像亦是如此。有学者认为“这两种舞姿同处一幅完整画面中,说明汉魏时期的民族融合过程,也说明中西文化交流中中国和外来舞蹈艺术所发生的碰撞和变化”[注]贾嫚:《唐代长安乐舞研究》,北京:中国社会科学出版社2014年,第244页。。笔者深以为然。韩休墓乐舞壁画也借由将“胡舞”和“长袖舞”置于同一画面内,从而展示盛唐时期胡汉融合的社会风尚。

说到“长袖舞”,早在战国时期便有“长袖善舞,多钱善贾”一说,自此拉开了长袖舞的历史大幕,将肢体动作与长袖的完美结合,创造出“舒长袖似舞兮,乃褕袂何曼”[注]马骕:《绎史》卷一四九《琴引要录》,北京:中华书局2002年,第3348页。之姿,形成了汉民族崇尚“轻歌曼舞”的审美趣味。及至唐代,长袖舞迎来繁盛之期,该时期丰富的文献史料及发现的大量的文物图像即为证明。韩休墓乐舞壁画中女乐部分与同时期的“长袖舞”特征相一致。从用乐情况来看,韩墓女乐用乐四种,古琴、拍板、笙、竖箜篌。除箜篌外,皆为清商乐乐器。[注]《乐府杂录》“清乐部”条目载:“乐即有琴、瑟、云和筝,其头像云、笙、竽、筝、箫、方响、篪、跋膝、拍板,戏即有弄贾大腊儿也。”而“清商乐尤以‘长袖舞’为代表。”[注]贾嫚:《唐代长安乐舞研究》,第252页。其舞姿和乐态趋向稳定,与汉代以“清瘦”为美不同,唐代崇尚“肥美”“华丽”,这一审美观念亦体现在乐舞表演上。近年来出土的“长袖舞”乐舞图像、陶俑象多丰腴之态,韩休墓壁画中女性舞者珠圆玉润,扩袖宽袍、身披长帛,端庄大气,与贵族家庭气质相符。此外,从唐诗中也可一览长袖舞之华姿,如“定王垂舞袖,地窄不回身”[注]彭定求:《全唐诗》卷一百七十六“李白十六”《送长沙陈太守二首》,第1801页。; “拂水低徊舞袖翻,缘云清切歌声上”[注]彭定求:《全唐诗》卷二百一十六“杜甫一”《乐游园歌》,第2261页。等记载。长袖舞者通过转袖、扬袖、垂袖等技法表现舞蹈情态。韩休墓壁画中女性舞者着曳地长裙,长袖没手,右臂扬起做拂袖状,左臂低垂向后转袖,巧目盼兮,婀娜曼妙,这一定格之画面正与诗中记载相符。

小 结

综上所述,韩休墓乐舞壁画演出类型为胡旋舞或为歌舞剧《踏摇娘》的说法不能成立。该乐舞壁画作为信息载体,是唐代胡汉乐舞交融的最好定格,潜在呈现了玄宗一朝豁达兼收的审美追求,代表了中古时期乐舞艺术走向胡汉合流的发展趋势。这一时期是胡音汉乐交融的关键时段,外域乐舞的输入从肤浅的整体搬演走向内化,两种不同特质的文化样式在碰撞中产生了新的表现形式,韩休墓乐舞壁画的出土对研究唐代胡俗乐融合有着不凡之义。