董其昌的禅悦

2019-06-26颜晓军

◇ 颜晓军

在陆王心学主导的晚明学术圈,禅悦已经是非常普遍的现象。禅悦深刻影响着董其昌的思想发展,并映射于艺术理论上。陈继儒为董其昌《容台集》作序云:

往王长公主盟艺坛,李本宁与之气谊声调甚合。董公方诸生,岳岳不肯下,曰:“神仙自能拔宅,何事傍人门户间。”独好参曹洞禅,批阅《永明宗镜录》一百卷,大有奇悟。己丑读中秘书,日与陶周望、袁伯修游戏禅悦,视一切功名文字,直黄鹄之笑壤虫而已。〔1〕

《容台集》中就收录了大量关于禅悦的内容,董氏论书画亦处处透露话语机锋。笔者在《董其昌杭州诸问题综考》(2009)一文中曾经简单讨论过此命题。兹援引更多史料,不限于禅宗某家某派思想对董其昌理论的对应,而就其禅悦活动的特点以及对艺术的影响作一些综合分析。

一、禅净双修

晚明禅学虽然也有各种流派,但是主流却是三教合流、禅净双修。陈继儒说董氏诸生时期“独好参曹洞禅,批阅《永明宗镜录》一百卷”。青年董其昌在莫氏私塾读书时,在禅学方面应当就已经受到莫是龙影响。莫氏的著作不乏大量禅悦内容,如《石秀斋集》有一首《谈禅》五律诗云:“欲悟三乘妙,还从万劫来。浮生终是幻,一念未成灰。水月疑趺坐,天花聚讲台。空明本我性,莫使泪尘埃。”然而那时董其昌尚且年轻,未能与之相互激扬,但对他后来证悟禅理多少都会有所启发。后来董其昌受聘于陆树声在其私塾执教,陆氏深于禅理,董氏不可能不受影响。而紫柏达观至松江,对董其昌的鼓励使得他“自此始沉酣内典,参究宗乘,后得密藏激扬,稍有所契”〔2〕。

五代永明延寿大师从明州翠岩禅师出家,次参天台德韶国师,受法嗣而为法眼宗嫡孙,又是净土宗六祖。延寿将密教、法相、三论、华严、天台诸说综合净土,恒以净土为归旨,所有行持皆往生净土。董其昌论云:

永明禅师料简四句,谓“有禅有净土”,“无禅无净土”云云,皆动人修西方,作往生公据也。然修净土,皆以妄想为入门。至于心路断处,义味嚼然,则不能不退转,故有疑城以居之。唯宗说俱通,行解相应者,不妨以祖师心收安飬土,如智者大师、永明寿,皆其卓然者也。〔3〕

他从《宗镜录》永明的思想中受益很多,除了净土,还关注天台止观、《华严》、密藏精义等方面,尤其钦服于曹洞宗旨意。禅宗对董氏的影响是显著的,也为以前的学界广泛关注。但是对“禅净双修”的道路,以及董氏对净土宗的重视却很少有人阐述。

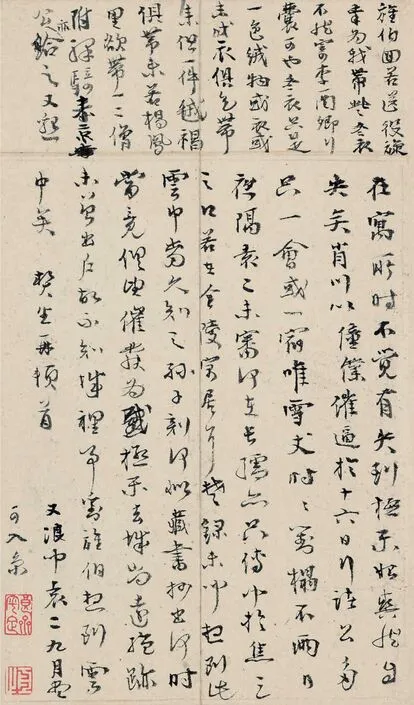

图1 [明]董其昌 昼锦堂图卷 41cm×180cm 绢本设色 吉林省博物馆藏

董其昌亲近的僧人大多都是禅净双修的,从他与袁宗道的辩论,以及针对莲池的不同态度上,都可见董其昌对禅净双修的重视。万历十六年戊子(1588),董其昌和唐文献、袁宗道、瞿汝稷、吴应宾、吴用先等朋友在松江龙华寺参问憨山法师。当讨论到关于儒家经典《中庸》里提到的“戒惧”与“睹闻”的关系时,董氏与瞿汝稷的观点有所不同,甚至连憨山当场也无法立断。那时袁宗道和唐文献刚开始参禅悟道,董其昌认为他们都还无法理解到自己的层次,所以希望大家暗记在心,等将来有所悟入再行讨论。袁氏后来遇见了李贽,交谈后认为自己有了大的彻悟。万历二十二年甲午(1594),董其昌出任皇长子讲官,与袁氏兄弟、陶望龄等友人在北京又有禅悦聚会,袁宗道“竟犹溟涬”董其昌之说。

万历二十五年(1597),袁宏道和虞淳熙兄弟等数位友人一起造访云栖山,并由虞氏兄弟介绍认识了威望日增的莲池。袁氏游记曰:

云栖在五云山下,篮舆行竹树中七八里始到。奥僻非常,莲池和尚栖止处也。莲池戒律精严,于道虽不大彻,然不为无所见者。至于单提念佛一门,则尤为直捷简要。六个字中,旋天转地,何劳捏目更趋狂解。然则虽谓莲池一无所悟可也。一无所悟,是真阿弥,请急着眼。〔4〕

此时,袁宏道彻底地站在禅宗“见性之道”的角度,认为莲池“于道虽不大彻,然不为无所见者”,似乎他尚未有直入念佛法门的意思。后来袁氏兄弟都成为莲池的在家弟子,且袁宏道著《西方合论》,借净土以发扬禅宗。袁宗道弥留之际顿悟需以念佛往生,也纯是莲池的教义。

富有戏剧色彩的是,万历三十八年(1610)一月,袁中道梦见莲池示寂,遂与其仲兄宏道一同前去凭吊。莲池还要往后活到万历四十三年(1615),但此事似乎竟成为当年九月袁宏道往生佛国的预兆。

《画禅室随笔》记录了有关袁宗道弥留之际对禅理的体悟曰:

袁伯修于弥留之际,深悔所悟于生死上用不着,遂纯提念佛往生。经云人死闻一佛名号,皆可解脱诸苦。伯修能信得及,亦是平生学道之力。四大将离,能作是观,必非业力所可障覆也。迩见袁中郎手摘永明《宗镜录》与《冥枢会要》,较勘精详,知其眼目不同往时境界矣。〔5〕

按照董其昌的理解,自己的悟性比之袁氏兄弟要更高一层。袁伯修在弥留之际才有了真正的顿悟,他发现自己从前所悟对解决生死用处不大,反而只需持念佛号即可往生极乐。这是佛教特别是净土宗最简便的法门。而董氏读到袁中郎对禅学典籍的校勘,认为他比从前有了大的长进。其中《永明宗镜录》正是他早年得悟的重要内典。

从艺术上看,董其昌排斥“北宗”画家繁复的专业技法,转求文人画家的平淡天真,“欲以真率当彼钜丽”(图1)。像仇英那样的画家,虽然“精工又有士气”,但是“其术近苦”,于道不够方便,所以短寿。“真率”就如净土法门,万般修炼,终归净土,智者自然选择简便直接的途径。从广义的禅宗理解董其昌的艺术理论,可能会误以为他是反对辛苦修行的,而实际上他却是非常务实的,始终像净土宗那样强调根本性。只要深入了解他一生鉴赏古画的历程,艺术创作的成就,就会明白这一点。

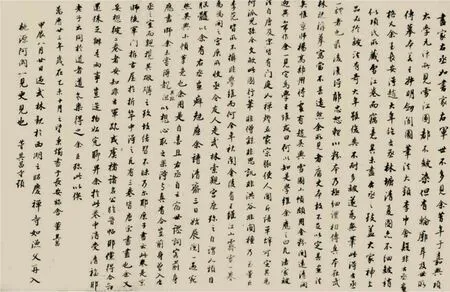

图2 [明]李贽《手札》页 上海博物馆藏

二、儒释互阐

儒释互阐是三教合流大趋势下的必然现象。《宗镜录》的宗旨是“举一心为宗,照万法如镜”。世界众生本源全是“一心”,既是“心体”,又是“性体”,故而“一心”可与“道”同,众生解脱就是明了真性,回归“道体”。这样就能与儒典乃至道藏贯通起来,而董氏的理论以儒释互阐为主,旁综道家思想。董其昌《容台别集·禅悦》云:

有人问禅师曰:“子来就父,为甚父全不顾?”师曰:“始成父子之恩。”问曰:“何以反成父子之恩?”师曰:“刀斧斫不开,了心性者,一彻俱彻,天真自然,若宋人所云‘常存敬畏’,正与本地风光没交涉,何以故?有作止故,血脉断故。”〔6〕

董氏提出的问题是儒家的仁义忠孝,但是阐述的方式却是禅师话头。所谓“了心性者,一彻俱彻,天真自然,若宋人所云‘常存敬畏’”,正是明心返道的儒释互阐。

董其昌在修习禅学的同时,对阳明心学“无善无恶”和心体的关系进行了思考与比较。他曾论云:

古人以水喻性,荷泽得法于曹溪,拈出心体,曰:“水是名,以湿为体;心是名,以知为体。”最为片言居要,乃永嘉曰“灵知”,王阳明曰“良知”,晦翁亦曰“虚灵不昧”,其语似有淆讹。若为分析曰:永嘉之所谓“灵”者,即不生不灭,不垢不净,不增不减,迎之不见其首,随之不见其尾,了了常知,故自言之不及,非以能思算,能注想,而为灵,《阴符》不神之神也。若朱子之“虚灵不昧”,则谓其仁义礼智之所自出,如见孺人入井,即起恻隐;闻嘑蹴声,即起羞恶,动于善者,机也。阳明之“良知”则曰:“无善无恶者心之体,有善有恶者情之动,知善知恶是良知,为善去恶是致良知。”夫“无善无恶者心之体”近于禅矣,而“知善知恶是良知”与晦翁“虚灵不昧”何尝相悖?世有宗良知而诋晦翁者,舛矣。若以水喻,阳明所谓“良”者,清浊未分之水乎?晦翁所谓“灵”者,清浊既分,但取其清以为原初水乎?虽然,晦翁固迥异于禅,阳明之禅亦非张无尽、张无垢之禅也。为其认定无善无恶以为心体,即与不垢不净相似,而与不生不灭犹悬,不见《楞严经》耳根圆通三真实有“常真实”乎?佛言“常光现前”,祖言“无记昏昧昭昭,契本真空的的”。《法华经》云:“佛种从缘起,是故说一乘。”惟此灵知辉天盖地,亘古彻今,岂无善无恶,便称了义?至于知善知恶,更落第六识。宗门转识成智,正转此识。何谓良知?永嘉云法身、般若、解脱,三者一念全具,方为一念相应,此灵知之自性。夫般若、解脱,亦有不兼法身者,而《证道歌》又云:“法身了却无一物,本原自性天真物。”何耶?粗心衲子,岂可共语话也!宗家有语者,显其无语之物;有修者,修其无修之初。颜子竭才,方见卓尔;博文约礼,孔子所以竭其才。譬如明珠沉于海底,必涸大海之波涛,然后见之。故沩山云:以思无思之妙,返思灵焰之无穷,思尽还源,立地成佛。若有一毫一丝沽带,则谓之挟带,谓之借,借临济所用金刚王剑,正谓此等。孔子许颜渊曰:知不善,未尝复行。夫不善者,岂谓身三口四等不善哉!“毫厘系念,三涂业因。瞥尔情生,万劫羁锁”是巳。他日又曰“拳拳服膺”,是犹有碍膺之物在,故判为三月不违,未见其止。《法华经》云:“止止不须说,我法妙难思。”止则罢参矣。〔7〕

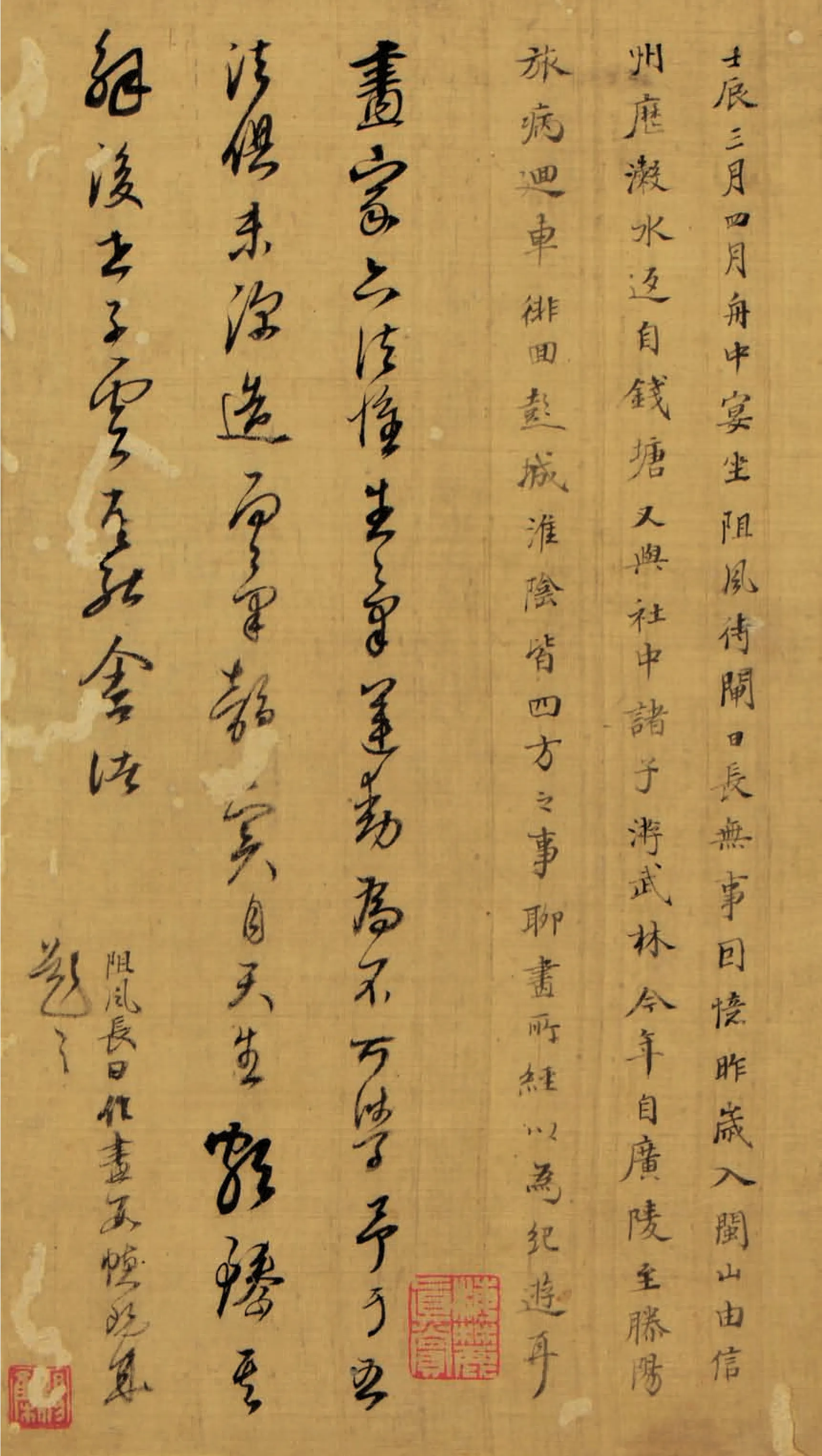

图3 [明]张琦 费隐通容像轴 159.7cm×98.6cm 绢本设色 日本万福寺藏

董其昌在这长段的讨论中,指出了阳明心学与禅学的异同。他仔细分析了阳明“四句教”,不过他既认可“无善无恶心之体”与禅宗的相似之处,还引用道藏《阴符经》“不神之神”来阐述王阳明“良知”。他认为“知善知恶是良知”与晦翁“虚灵不昧”是相通的,并将“为善去恶是格物”改成“为善去恶是致良知”,即将理学的“格物”直接对应为王阳明的“致良知”。董氏对“心”的理解,就是与“道”相通,回归自然的本原,在艺术上就是对“平淡天真”这一自然境界的追求。董氏曾题《丁南羽白描罗汉》云:

众生有胎生、卵生、湿生、化生,余以菩萨为毫生,盖从画师指头放光,拈笔之时,菩萨下生矣。佛所云“种种意生身,我说皆心造”,以此耶。南羽在余斋中写大阿罗汉,余因赠印章曰“毫生馆”。〔8〕

他认为心是本原,所以能够演化为万事万物,丁云鹏画罗汉,以其心相近,所以发于指端,就好比佛白毫放出无限光明。

董其昌还有一段话解释了他对“知”的理解:

知之一字,众妙之门。又有云知之一字,众祸之门。《般若无知论》所破者,知也。《永嘉证道歌》有云:“一念者,灵知之体。”是所立者,知也。《心经》云“无智亦无得”,近于遮;《坛经》云“转识成智”,近于表;阳明先生识此,发为良知之说,犹是宗门浅浅之谈,宗之者与辟之者,俱未曾深研法要也。〔9〕

这段话中,董其昌认为禅宗的“知”是需要破除的,才能达到“空”的境界;而对于王阳明的“良知之说”,他认为仍是“浅浅之谈”,并未完全肯定。

崇祯五年(1632),董其昌在北京与友人游览阜成门西二里由愚庵创建的慈慧寺,曾作诗《慈慧寺次贺中泠韵》。贺中泠就是丹阳人贺世寿,其原诗《陪董思白王而弘刘胤平过慈慧寺》首句云:“儒释俱尊宿,人天狎主盟。”另两位朋友是漳州王志道,怀宁刘若宰,均有次韵诗作。贺氏的诗句正体现了儒释互阐的追求,也深为董其昌等人欣赏。

三袁兄弟是泰州学派的重要人物。但是他们的文章里多处提及僧侣生活,满是对佛理的参悟。如袁宏道所云“儒而禅者”,因儒佛在终极意义上都在于对生死的领悟。所以,他既能赞美一位僧侣朋友是“儒心而缁服”,同时又可以称赞另一位儒生朋友是“禅心而儒服”。三袁兄弟在李贽出类拔萃的“异端学说”和言行举止中找到了明心见性的方法和“性灵”的解放。正如袁小修所说:“李卓吾有英雄豪杰习气。”〔10〕

李贽采取了极端矛盾的做法来对抗儒家道路。他是泰州学派的第二代王学门徒,从青年时期就开始研究佛教,并用佛教思想挑战儒学正统。他削光头发,穿上袈裟,虽然遁隐寄居于寺庙,但他并不是一位真正的和尚,而仍然保留了官僚学者的生活方式。其云:“夫卓吾子之落发也有故,故虽落发为僧,而实儒也。”李贽宣称自己的著作是“离经叛道之作”。在诗文上,李贽提出“童心说”,主张创作要“真心”“绝假还真”,抒发己见,反对当时风行的“摹古”文风。他的思想对晚明文学产生了重要影响。最后李贽被当作“妖人”被捕,并于万历三十年(1602)自刭于狱中。

董其昌与李贽有过直接的交往,并对他一见倾心。万历二十六年(1598),董其昌和李贽相见于北京郊外的寺庙中。稍作交谈,二人便许为莫逆。李贽认为同时代很多有名的人物都不及董其昌“具正知见”。董其昌后来回忆说自己“至今愧其意”〔11〕。不过言下之意,董氏并不能完全接受李贽偏执的异端之说,他只是一如既往地和所有人保持良好关系,他们的交流只限于佛学和禅悦。上海博物馆藏李贽信札是其较为罕见的墨迹:

旌伯回,若送役旋,幸为我带些冬衣,不然寄李酉卿(李长庚)行囊可也。冬衣只是一色绒物,或衣或未成衣,俱乞带来,但一件绒褐,俱带来。若杨凤里欲带一二僧,附驿骑来京,公亦给之,又恳。在寓所时,不觉有失,到极乐始爽然自失矣。肖川以僮仆催逼,于十六日行,诸公多只一会或一宿,唯雪丈时时对榻,不两日夜隔。袁二未审何在,长孺亦只传闻于焦三之口,若在金陵寓居耳。楚录未闻,想到此云中当久知之,孙子刻何似藏书,抄书何时当竟。俱望催发为感。极乐去城尚远,绝迹未曾出户,故不知城里事。刘旌伯想到云中矣。贽生再顿首。又浪闻袁二九月尽可入京。

此札谈及不少董其昌禅悦的好友。其中,“雪丈”应为雪浪,“袁二”为袁宏道,“长孺”应为丘坦,“焦三”为焦竑。丘坦,号长孺,湖北麻城人,万历二十一年(1593)初夏,“公安三袁”麻城访学于李贽,与丘坦订交。此年冬,丘坦与袁宗道结伴,从武昌出发东游金陵、苏州、杭州等地。此札中李贽从焦竑之口听说“长孺”寓居金陵,但还未见面,可知此札书写时间当在万历二十一年(1593)左右(图2)。

董其昌云:“在昔己丑(1589)之岁,庶常吉士二十有二人。天子命少宗伯田公为之师,而金陵焦弱侯以理学端门为领袖。是时,同侪多壮年盛气,不甚省弱侯语。惟会稽陶周望好禅理,长安冯仲好好圣学,时与弱侯相激扬。”〔12〕状元焦竑和探花陶望龄都是泰州学派的再传弟子。根据黄宗羲《明儒学案》,焦竑师事耿定向和罗汝芳,而又笃信李卓吾之学。故焦竑虽然以儒学为根底,但是终不免以佛学即儒学的认知。

陶望龄在翰林院时,经常与焦竑、袁宗道、黄辉讨论性命之学,精研内典。《明史》说陶望龄“笃嗜王守仁,所宗者周汝登”。陶望龄的学问得自周汝登(号海门),周氏闻道于龙溪王畿,师承于近溪罗汝芳。因罗汝芳经颜钧得泰州心斋王艮之传,加之早年于释典玄宗无不探讨,对缁流羽客均延纳而不拒。对佛、道的宽容接纳,毫无疑问间接影响到了陶望龄。黄宗羲评论陶望龄的学问是“多得之海门,而泛滥于方外”。陶氏认为程明道、王阳明对佛教都是表面上批判而实际上推崇。

陶望龄与佛教关系非常紧密,当时的名僧如湛然、澄密、云悟等人都受到他的引荐和宣扬,使得宗风盛于浙东。在“妖书案”中,陶望龄与同僚唐文献等人同谒沈一贯,正色质问,并称弃官愿与郭正域同死,在众人的救护下,郭正域的案情得到缓解。对于这一事件,黄宗羲认为陶氏“犯手持正,全不似佛氏举动,可见禅学亦是清谈,无关邪正”。陶望龄原本从儒术入手,虽然满口谈玄说妙,等到解决具体问题,还是回到儒家入世态度来。黄宗羲将陶望龄比作苏子瞻、张无垢,对禅学“皆浅也”。

万历三十二年(1604)冬,陶望龄告假回乡的途中在苏州遇见董其昌,两人在舟中还进行了一番颇具禅理的谈话。

陶周望以甲辰冬请告归。余遇之金阊舟中,询其近时所得,曰:“亦寻家耳。”余曰:“兄学道有年,家岂待寻?第如今日次吴,岂不知家在越?所谓‘到家罢问程’则未耳。”〔13〕

三年后,陶望龄两度写信给董氏,邀请他在杭州西湖相会。信中说:“兄勿以此会为易。暮年兄弟,一失此,便不可知。”然而董皆因有事未能赴会。第二年,陶因病去世,二人果真再不可见。信中所言竟成谶语,董其昌也懊叹不已。

万历时屠隆亦经常打破理学与佛学的壁垒,通过禅悦来明心见性。屠隆,字长卿,浙江鄞县人,也是一个因厌倦官场倾轧而决定在旅游访友、参禅问道中度过余生的文人。他是莲池与憨山的弟子,并积极参与他们的佛教活动。很少有资料显示他与董其昌有直接交往,不过应该彼此熟悉,并有共同的朋友。屠隆曾经给高濂的《遵生八笺》作序,和冯梦祯、汤显祖都有密切的往来。屠隆经常到杭州与冯梦祯游赏湖上。冯氏在给他的一封信中,深以不能与之共游西湖为憾,邀请他从嘉兴太湖到吴兴苕、霅二溪,“泛五湖,出姑苏,然后之云间,访故社中诸子”,并说“指苍天以为证,当不渝也”〔14〕。

戏曲家汤显祖。众所周知,他的剧作《牡丹亭》是一部旷世之作。汤显祖早年师事罗汝芳,受到李贽学说的深刻影响,晚年则和僧人们往来禅悦。汤显祖比董其昌大五岁,有着共同的朋友圈,他们不仅同是紫柏达观的俗家弟子,冯梦祯、袁宗道是他们的密友,另外还有王一鸣、屠隆等人也是董其昌熟知的人物。汤显祖除了几首寄给董的诗歌,更在他的信札中表达了他们之间的惺惺相惜之情:

卓、达二老,乃至难中解去。开之、长卿、石浦、子声,转眼而尽。董先生阅此,能不伤心?莽莽楚风,难当云间只眼。披裂唐突,亦何与于董先生哉?〔15〕

此札虽未署年,然必是写于万历乙巳(1605)十月之后。信中所提到的朋友,去世最晚的是冯梦祯,他卒于乙巳十月二十二日。虽然董其昌的禅悦朋友陆续凋零,但是他本人则终身参悟不已。

三、“南北宗论”与禅宗的师承观念

禅宗的一大特点就是有强烈而严格的师承制度与宗派观念。无论何种宗教活动,都必须师师相承并心心相印,“法脉”与“人脉”高度统一。如费隐通容(图3)曾说:

从上佛祖相传,靡不面禀亲承,必有源流表信。厥后五宗蔚起,千枝竞秀,而师承的据,奕叶昭彰,夫是之谓统也。统属道脉攸关,岂容丝毫假借。

唯是当机契证,亲承记莂者,方谱传灯。若去圣时遥,从其语句触发者,断不容以私心遥续。〔16〕

然而晚明佛教在法嗣上普遍开始持淡泊观念,如藕益智旭就几乎没有法嗣观念,其他僧人如达观真可持“嗣德不嗣法”的态度。主要原因还在于禅宗的本质是不执着于一切,法嗣传承也是需要缘分和契机的。如湛然圆澄云:

彼时有师,不求印证者固非也,此时无师而必欲学者,亦非也。空劫无佛可也,末法无师亦可也,如获真正悟明,然后考诸方者,了了无疑,如镜照镜,似心合心,岂有不知其时者哉。〔17〕

如圆澄所说,法嗣传承是可以跨越时代的,只需要“真正悟明”,与古代尊宿心心相印,便是一种传承。如此,便打破了时空的界限,为“顿悟”创造了更多契机,也为禅宗的传播提供了方便。

董其昌的好友汉月法藏则主张“法脉”与“人脉”分开承嗣。早年的汉月是藉临济宗旨开悟,非常希望自已能承临济法脉。但在与临济嫡传密云圆悟的讨论中,却屡受圆悟否定。汉月转而重新思考“嗣法师承”,其著《五宗原》云:

得心于自,得法于师。师有人法之分,心有本别之异。根本智者,自悟彻头彻尾者是;差别智者,自悟之后,曲尽师法,以透无量法门者是。良以师必因人,人贵法妙,分宗别派,毫发不爽。故传法之源流,非独以人为源流也……师承在宗旨,不在名字。〔18〕

“师承在宗旨,不在名字”可以说是符合禅学宗旨的,不仅“非执”,更是“非非执”。综合董其昌的画论来看,他最重要的“南北宗”论可由两段文字来归纳:

文人之画,自王右丞始。其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子。李龙眠,王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董巨得来。直至元四大家黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭,皆其正传。吾朝文、沈,则又遥接衣钵。若马、夏及李唐、刘松年,又是李大将军之派,非吾曹易学也。

禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗,亦唐时分也,但其人非南北耳。北宗则李司训父子着色山水,流传而为宋之赵幹、赵伯驹、伯骕,以至马、夏辈。南宗则王摩诘始用渲淡,一变钩斫之法,其传为张璪、荆、关、郭忠恕、董、巨、米家父子,以至元之四大家。亦如六祖之后,有马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。要之摩诘所谓云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化者。东坡赞吴道子、王维画壁,亦云:“吾于维也无间然。”知言哉。〔19〕

这两段文字的表述内容,除了人物稍有出入外,基本上相同。从人物姓名与具体技法来看南北两宗,仅有少数是直接师承关系。但是,“南北宗论”系针对古代山水画在风格史分析方面的一个重要创举。按照艺术风格、审美趣味,这些画家被划分为相异的两大范畴。一个是崇尚文人修养的绘画旨趣,技近乎道并富有创造性的精致艺术;另一个是呆板匠气或因陈乏味的粗率之作。古代山水画史,受到传统史学的影响,大多是以对画家的生平传记资料为主,并以文学化的语言进行描述。或有谈及师资传授、风格来源,但在艺术本身要素与风格分析方面的阐述,则始终语焉不详。

图4 [明]董其昌 跋《江山雪霁图》

如果充分理解“师承在宗旨,不在名字”,就不会将这些古代画家的归派认作无稽之谈了。因为董氏所作的山水画归派,一方面是受禅宗宗派师承价值观的影响,是“法脉”在画坛的体现;另一方面,“南北宗论”的归派是文人画宗旨的传承与衔接,既不是直接的师承关系,也不受地域、姓名的约束,从而超越了时空。这时,才真正地把讨论集中到艺术作品、风格要素上来,艺术的宗旨与价值才凸显到第一位。董其昌从赵孟頫的《雪图》与郭忠恕摹《辋川图》来认知王维的《江山雪霁图》,还有他从仇英临赵伯驹《桃源图》认知“唐人山水皴法皆如铁线”等等,都是风格分析的探索实例。董氏抓住用笔“皴法”这一核心要素作为入口,将树石造型、赋色方法、构图形式进行分类梳理,这种风格史方法的运用显然迥异于传统画史的撰述。

董其昌跋《江山雪霁图》,将之定为王维作品,其根据乃是赵孟頫《雪图》(图4):

惟京师杨高邮州将处,有赵吴兴《雪图》小幅,颇用金粉,闲远清润,迥异常作。余一见,定为学王维。或曰:“何以知是学维?”余应之曰:“凡诸家皴法,自唐及宋,皆有门庭,如禅灯五家宗派,使人闻片语单词,可定其为何派儿孙。今文敏此图,行笔非僧繇,非思训,非洪谷,非关仝,乃知董、巨、李、范皆所不摄,非学维而何?”

这种判定的方法引用了禅宗流派的例子,就是“师承在宗旨”的判断。禅宗虽为一大宗派,总体追求相同,但是具体理解和阐述不同。在绘画上,就是文人画的旨趣一致,但是具体的个人或流派风格有所差异。

董氏论怀素《自叙帖》云:

余谓张旭之有怀素,犹董源之有巨然,衣钵相承,无复余恨。皆以平淡天真为旨,人目之为狂,乃不狂也。

又论惠崇《江南春图》卷云:

五代时僧惠崇与宋初僧巨然皆工画山水。巨然画,米元章称其平淡天真。惠崇以右丞为师,又以精巧胜,《江南春卷》为最佳。一似六度中禅,一似西来禅,皆画家之神品也。

又题黄公望《陡壑密林图》云:

张伯雨评云:“峰峦浑厚,草木华滋。”以画法论,大痴非痴,岂精进头陀而以释巨然为师者耶?不虚也。

这几段画论的相似之处,也是在于强调“师承在宗旨”的“法脉”承接。由“心”返“道”的外现就是“平淡天真”。书与画的道理是相通的,与人的修为更是一致的。无论是“书法”,还是“画法”,都能通过与古人印证而得以传承。这种“不在名字”的艺术传承方式,与晚明禅宗的认知是一致的。同时,有如老树枯木,每经春雨,又发新芽,既有传承,也为创新埋下了契机。

另外,禅宗的付法源流可分“依人付法”与“依文字付法”二种。“依人付法”自然需要靠“人脉”,“依文字付法”则是靠“法脉”,二者又是相辅相成的关系。董其昌《容台别集》卷三云:“写经必论书法,书法可传,则诵读受持者众。是为在处有佛塔庙也。”〔20〕意为优秀的书法可为写经增色,这是“法”通过文字得以传播;而书法写经的流传,则能让更多的信徒持诵,无形当中增加了“人脉”,佛法也得以弘扬。董其昌非常重视名人写经的作用,正是这一禅宗思想的体现。

图5 [宋]大慧宗杲自赞像轴

四、看话禅

董其昌在科场失意时曾向佛教寻求慰藉。《画禅室随笔》卷四云:

余始参竹篦子话,久未有契。一日于舟中卧念香严击竹因缘,以手敲舟中张布帆竹,瞥然有省,自此不疑。从上老和尚舌头,千经万论,触眼穿透。是乙酉年五月,舟过武塘时也。其年秋,自金陵下第归,忽现一念三世境界,意识不行,凡两日半,而后乃知《大学》所云心不在焉,视而不见,听而不闻,正是悟境,不可作迷解也。〔21〕

是年董其昌31岁,他在舟中思考香严和尚击竹而悟的公案,并以类似的手敲张布帆竹而开悟。在金陵的会试中落第而归,他却明白了儒典《大学》里的话也是悟的境界。这段话既是儒释互阐的体现,又是董其昌对“看话禅”的参悟。

看话禅就是“看话头,正确观照本来性品之禅法”,是继文字禅之后兴起的,由大慧宗杲、中峰明本、高峰原妙等人流传的禅修方法,借助看话头的方式达到明心见性。这“本来性品”是人人都有的“自性”。看见“本来性品”就开悟,故称“见性成佛”。“话头”,指古代公案中一些典型的问答话语。把心专注于古代公案中抽取的问答话头上,对其展开执着不舍的内省参究,从而达到禅悟目的。

董其昌所参的“竹篦子话”,源于《天圣广灯录》卷十六所载。汝州叶县广教院赐紫归省禅师:“后游南方,参见汝州省念禅师。师见来,竖起竹篦子云:‘不得唤作竹篦子,唤作竹篦子即触,不唤作竹篦子即背,唤作什么?’”师近前掣得掷向阶下云:“在什么处?’念云:‘瞎。’师言下大悟。”〔22〕

后为大慧宗杲(图5)所示的公案:

室中尝举竹篦问僧曰:“唤作竹篦则触,不唤作竹篦则背。不得下语,不得无语。不得于意根下卜度,不得飏在无事甲里。不得于举起处承当,不得良久,不得作女人拜绕禅床,不得拂袖便行。一切总不得,速道速道。”僧拟进语,杲便打趁出。有僧夺却竹篦,杲曰:“夺却竹篦,我且许你夺却。我唤作拳头则触,不唤作拳头则背。你又如何夺?更饶你道。”请和尚放下着:“我且放下着。我唤作露柱则触,不唤作露柱则背。你又如何夺?我唤作山河大地则触,不唤作山河大地则背。你又如何夺?”时有舟峰长老云:“和尚竹篦子话,如籍没却人家财产了,更要人纳物事。”杲曰:“你譬得极妙!我真要你纳物事,你无所从出,便须讨死路去。或投河,或赴火。赴得方始死得,死了却缓缓地再活起来。唤你作菩萨则欢喜,唤你作贼汉则恶发,依前只是旧时人。所以道‘悬崖撒手,自肯承当’,绝后再苏,欺君不得。”到这里,始契得竹篦子话。近礼侍者,默究竹篦话,无所入,求指示。杲曰:“你是福州人,我说个喻向你。如将名品荔枝,和皮壳剥了,送在你口里,只是不解吞。”礼不觉失笑曰:“和尚吞却即祸事。”后又问:“前日吞底荔枝,只是你不知滋味,曰若知滋味,转见祸事。”杲肯之。〔23〕

晦山戒显禅师《禅门锻炼说》阐释竹篦子云:“锻炼之器,在善用竹篦子。竹篦长须五尺,阔止一寸,稍稍模棱,去其锐角,即便捷而易用。若夫拄杖子,设法接机则可,锻炼决不可用,即用亦不灵也。至于铜铁如意,以降禅众而已,稍近则头迸脑裂,非锻炼之物也。用竹篦者,其功便于逼拶,而其妙在乎敲击,禅众坐时,则执之以巡者,行时即握之为利器。”〔24〕

图6 [宋]梁楷 八高僧图卷·香严击竹图卷(局部) 26.6cm×64.7cm 绢本设色 上海博物馆藏

宗杲就是以竹篦子作为话头,逼拶行者内省。内省之法可增长智慧,心思向外,迷真逐妄即生愚痴无明。通过逼拶,行者心思回向,就无法执取虚妄的心相,般若智慧也就增长了。所以只要有人问法,宗杲就拿着竹篦逼问令行者不能动心意识。行者心意识一动,宗杲就以长串的逼拶,迫其内省开悟,直到意识不动,好比死去,又复活转。董其昌好友汉月法藏也常手持竹篦子,以此话头接引学者。

“香严击竹”是唐代香严智闲禅师开悟的公案(图6):

洎丈迁化,遂参沩山。山问:“我闻汝在百丈先师处,问一答十,问十答百。此是汝聪明灵利,意解识想,生死根本。父母未生时,试道一句看。”师被一问,直得茫然。归寮将平日看过底文字从头要寻一句酬对,竟不能得,乃自叹曰:“画饼不可充饥。”屡乞沩山说破,山曰:“我若说似汝,汝已后骂我去。我说底是我底,终不干汝事。”师遂将平昔所看文字烧却。曰:“此生不学佛法也,且作个长行粥饭僧,免役心神。”乃泣辞沩山,直过南阳睹忠国师遗迹,遂憩止焉。一日,芟除草木,偶抛瓦砾,击竹作声,忽然省悟。遽归沐浴焚香,遥礼沩山。赞曰:“和尚大慈,恩逾父母。当时若为我说破,何有今日之事?”乃有颂曰:“一击忘所知,更不假修持。动容扬古路,不堕悄然机。处处无踪迹,声色外威仪。诸方达道者,咸言上上机。”沩山闻得,谓仰山曰:“此子彻也。”〔25〕

青年董其昌锐意功名,在科举上花了不少工夫,但是却屡次下第碰壁。从他早年致岳父信札即可看出亦费去不少钱财。这就好像香严禅师刚开始遍阅经书,却无法解决一个基本问题,内心非常苦恼。香严放弃学佛的念头,泣别沩山,只求做一个普通的粥饭僧,却在除草时,因扔瓦砾击中竹子发出清脆的响声而开悟。因为响声发出的同时,是依赖于竹子本身的。没有瓦砾击中竹子,就没有竹子发出的声音,没有自己作为听者,也不存在这声音。那么生活与人本身的关系不正是一样的吗?所以佛法就是在当下的日常生活里,不是追求经书内容,也不是为追求佛法而修行。这样,在竹子被击中的瞬间,把平生所学佛法都放下,“离言离相”,一切的执着就放下了,内心就豁然开朗了。董其昌在金陵下第的归舟中无聊苦闷,“以手敲舟中张布帆竹”,联想到香严开悟的话头,并以宗杲“竹篦子话”的逼拶方式,终于迫使自己内省开悟。自己的失败就在于心思放在死读书、追求功名上,而忘记了自己生活、生命的本原意义。读书最重要的不是功名,而是修养自身,从而得以觉悟,最好连追求觉悟的心思都不要有,这样才能破除一切杂念,收获人生真谛的乐趣。逼拶的结果是“忽现一念三世境界,意识不行,凡两日半”,也就是放下执念后所有的意识思维全部停止,才体会到万法皆空。这种空的境界,就如《大学》所云“心不在焉,视而不见,听而不闻”那样,专注于道、心无旁骛,摒弃杂念的“正心”。只有向内心的省问,才能使“心”在腔子里,不会跑偏执迷。

图7 [明]董其昌 《纪游图》册,董其昌1592年自跋讨论“气韵生动”。安徽博物院藏

董其昌参悟的另一个“话头”是“枯木禅”,其云:

三昧犹言正思惟。圭峰解云:“非正不正,非思不思。”今人以不起一念为禅定者,非宗旨也。作有义事,是惺悟心;作无义事,是散乱心。心不散乱,非枯木谓也。故石霜语云:“休去,歇去,冷愀愀去,寒崖枯木去,古庙香炉去,一念万年去。”侍者指为一色边事,虽舍利八斗,不契石霜意去。六祖“对境心数起,菩提作么长”,皆正思惟之解也。〔26〕

这是唐代石霜庆诸禅师(807—888)的法嗣九峰道虔,以石霜生前开示学人时常说的“七去”来勘验首座,以此七句为学人应有的修行态度,故称“石霜七去”。董氏所述还少“一条白练去”,且次序与原句不同。其中就有“寒崖枯木去”,原句为“寒灰枯木去”,意谓不存丝毫的情识分别。“枯木禅”源出临济宗,唐代禅师黄檗希运教导学人“如枯木石头去,如寒灰死火去,方有少分相应”。这是较早的相关文字。《五灯会元》载“枯木禅”云:

昔有婆子,供养一庵主,经二十年。常令一二八女子送饭给侍。一日令女子抱定。曰:“正恁么时如何?”主曰:“枯木倚寒岩,三冬无暖气。”女子举似婆。婆曰:“我二十年只供养得个俗汉。”遂遣出,烧却庵。〔27〕

和尚已经修行到“枯木倚寒岩”之境,灭绝了情欲,却能“死”而不能“活”,反被婆子斥为“俗汉”。禅宗用“大死一番”比喻妄念灭尽,然后才能显示“真性”的妙用,也就是大慧宗杲用“竹篦子话”让学者“便须讨死路去”。但是“死去”还要“活来”,“大死”才能“大活”,如果只能“死”不能“活”,那么只是“俗汉”罢了,未得真正的悟境。所以大慧宗杲还要学者“死了却缓缓地再活起来”,就好比枯木逢春一般。禅宗以“空”来去除去妄想,但仍要显出“真性”的无穷妙用。因此,用“杀人刀”令人大死一番,又用“活人剑”复活“真性”的妙用,这就是枯木禅的两面。枯木禅并非一昧死寂,而是通过止息妄念来恢复活泼泼的自性妙用,之后方能得大自在。

董其昌在艺术上极其重视学习古人,笔笔都有来路。对于一般天资的学者来说,这就很容易落入古人窠臼,学得“死去”,徒有其表。但董氏却能够借古开今,从来没有一模一样地复制古人的作品,他的临仿全都是自家面貌,故而能够又“活来”。所以他论书:

大慧禅师论参禅云:“譬如有人具百万赀,吾皆籍没尽,更与索债。”此语殊类书家关捩子。米元章云:“如撑急水滩船,用尽气力,不离其处。”盖书家妙在能合,神在能离。所以离者,非欧、虞、褚、薛名家伎俩,直要脱去右军老子习气,所以难耳。那叱拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。晋唐以后,惟杨凝式解此窍耳,赵吴兴未梦见在。〔28〕

“能离”才能够复生,就如哪吒“拆骨还父,拆肉还母”,看起来是死了,但是却脱胎换骨又活过来。大慧宗杲这句“籍没尽更与索债”论参禅,也正是“竹篦子话”的意义。

董其昌将“枯木禅”用于论画云:

此罗汉娄水王弇山先生所藏,乃吾友丁南羽游云间时笔,当为丙子、丁丑年,如生力驹、顺风鸿,非复晚岁枯木禅也。诗文书画,少而工,老而淡,淡胜工,不工亦何能淡?东坡云:“笔势峥嵘,文采绚烂,渐老渐熟,乃造平淡,实非平淡,绚烂之极也。”观此卷者,当以意求之。〔29〕

此论其好友丁云鹏早年所作罗汉像,喻为“生力驹、顺风鸿”。丁氏以画为业,早年画风工致精细,充满了生命力。宝驹有生力,飞鸿得顺风,好比受到加持,满是青春活力。丁氏晚年之笔,多粗硬简率,意趣趋于平淡。如果没有早年的工致功夫,也就没有晚年绚烂之极归于平淡。这就好比“枯木禅”先死后活,真性自用而生机勃勃。其评倪瓒书画也是如此,倪瓒早年“书绝工致”“从北苑筑基”,后来“以天真幽淡为宗”“所谓渐老渐熟”,皆是同理。

晚明看话禅,如汉月的三峰宗重新阐释话头说:

所谓话头,即目前一事一法也。凡人平居无事,随心任运,千思百量,正是无生死处。只为将一件物事到前,便生九种见解,所以流浪生死,无有出期。故祖师家令人一事一物坐断九种知见,讨个出格之路,谓之看话头。〔30〕

如此,话头不再限于公案中某些问答语言本身,不必枯守在某些玄理上。而是推广到日常的“一事一法”,使学人更易寻到入门,更发展了禅宗“行住坐卧皆是禅”和“触事皆真”的真义。汉月曾开示王梦叟居士说:

所谓话头者,若昔大慧禅师,把竹篦子示人曰:“唤着竹篦则触,不唤着竹篦则背,不得有语,不得无语”。只此四句,将一个竹篦子实实落落顿在目前。于事物参去,不得向心窝里看本性、妙心等。〔31〕

学者就是要从“竹篦子”这个事物上参求,而非先从玄妙之理上入手参求。这种务实而简便的法门,对于学者来说当然更为有效。这样的“话头”便可与儒家的“格物”联系起来,格物致知是正心诚意的基础。

与此同时,“话头”与学者“根器”的选择也密切相关。董其昌针对郭若虚的“气韵非师说”曰:

画家“六法”,一“气韵生动”。“气韵”不可学,此生而知之,自有天授。然亦有学得处,读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成鄞鄂,随手写去,皆为山水传神矣。〔32〕

“气韵生动”是谢赫在《古画品录》中所列的“六法”首条,具有纲领性地位,在董其昌便可看作“话头”。“六法”作为品评的标准,主要是针对人物画而提出的,当山水画的发展达到全盛并具备了自身的艺术要求,“六法”便很难直接作为山水画的衡量标准。但是“六法”被后世奉为万古不移的法则,成为一种普遍意义上的艺术准则,如何将之妥帖地适用于山水画仍然有待思索。郭若虚就“气韵生动”提出“气韵非师”说:“如其气韵,必在生知。固不可以巧密得,复不可以岁月到,黙契神会,不知然而然也。”〔33〕董其昌在肯定郭氏气韵“生而知之”论的基础上,进一步以山水画为例,论证气韵也有可学之处,即“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊”。所以,尽管人的“根器”有大小,不是所有人都能“气韵生动”,但是对于相当一部分人来说,还是可以通过“读书行路”来参求。董其昌饱览古书画,又游览四方山水名胜,正是针对自己的“根器”通过“气韵生动”的话头使自己悟入(图7)。