苏东坡与蜀僧宝月的佛事与艺事

2019-06-26仇春霞

◇ 仇春霞

苏东坡有很多佛友,比如佛印、参寥、辨才等等,他们都是因东坡诗文而被传诵的名僧。但是在书法界,这些名僧都不如宝月有名,因为东坡有一幅十分有名的法帖是以宝月的名字作为著录名的,那就是《宝月帖》。

以“宝月”为名的僧人自南北朝时候就有,即使在东坡的年代,杭州也有一位僧人叫宝月,他与苏门才子之间也有交往。查《宝月帖》写作时间、信中涉及的内容,以及东坡当时的仕宦情形,《宝月帖》中的“宝月”,即是蜀僧惟简。

宝月俗姓苏,四川眉山人。出生于大中祥符四年(1011),9岁入成都中和胜相院侍奉慧悟大师,19岁剃度,法名惟简。29岁赐紫,36岁赐号。宝月比东坡的父亲苏洵年少2岁,是“无服”关系的宗亲,即不用参加各自近亲丧葬的远亲,苏洵比宝月高一个辈分,两人多有交往。关于宝月的外表,苏辙说宝月“颀然如鹄,介而善鸣”,意思是说他个子很修长,耿直善谈。东坡说他年轻时又黑又瘦,像个印度僧人,老了后皮肤居然变得很白,有人说这是因为做了很多积阴德的事,一定会长寿。对宝月的才能,苏洵说他很像唐代著名僧人澄观法师,如果入世,必定会成就一番事业,如果为僧,也无出其右者。东坡晚年对宝月的评价是:“师清亮敏达,综练万事,端身以律物,劳己以裕人,人皆高其才,服其心。凡所欲为,趋成之。”

综观东坡与僧友的交往,宝月并非东坡最钟情的佛友,因为宝月不是那种能激起东坡才情,甚至是“胡来”的那种性情中人。然而这段情谊却维系了四十多年,直至宝月圆寂,其原因在哪里呢?

对宝月的印象,可以从东坡和苏辙两兄弟为他所写的祭文中得知大概。

东坡兄弟第一次见到宝月是在嘉祐元年(1056)。那一年,苏洵带着两个儿子从眉山老家出发,准备去汴京赶考。途中他们先去拜访了成都最大的官员张方平,张方平与苏洵是旧交,对苏洵的才华非常赞赏,对初次见面的东坡兄弟更是赞不绝口,见他们去赶考,还专门写信给当时的文坛泰斗欧阳修,向他力荐“三苏”。就在此时,他们第一次见到了宝月。宝月虽是佛门中人,但与当地各方要人都有十分密切的联系。他年近五旬,已是阅人无数了。他似乎看到了这两位同宗弟弟光明的未来,因为在苏辙的回忆中约略有宝月的相关言语。

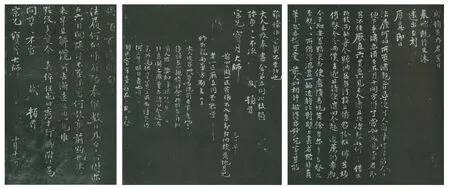

[宋]苏轼《奉喧帖》,帖心纵30.6厘米,凡26行,计346字。宋拓《成都西楼苏帖》端匋斋本。天津博物馆藏

此番见面,别过以后,就是“三苏”赶考、中举、名动神州,在汴京度过了相当风光的两年时光,后因东坡母亲故去而返乡。

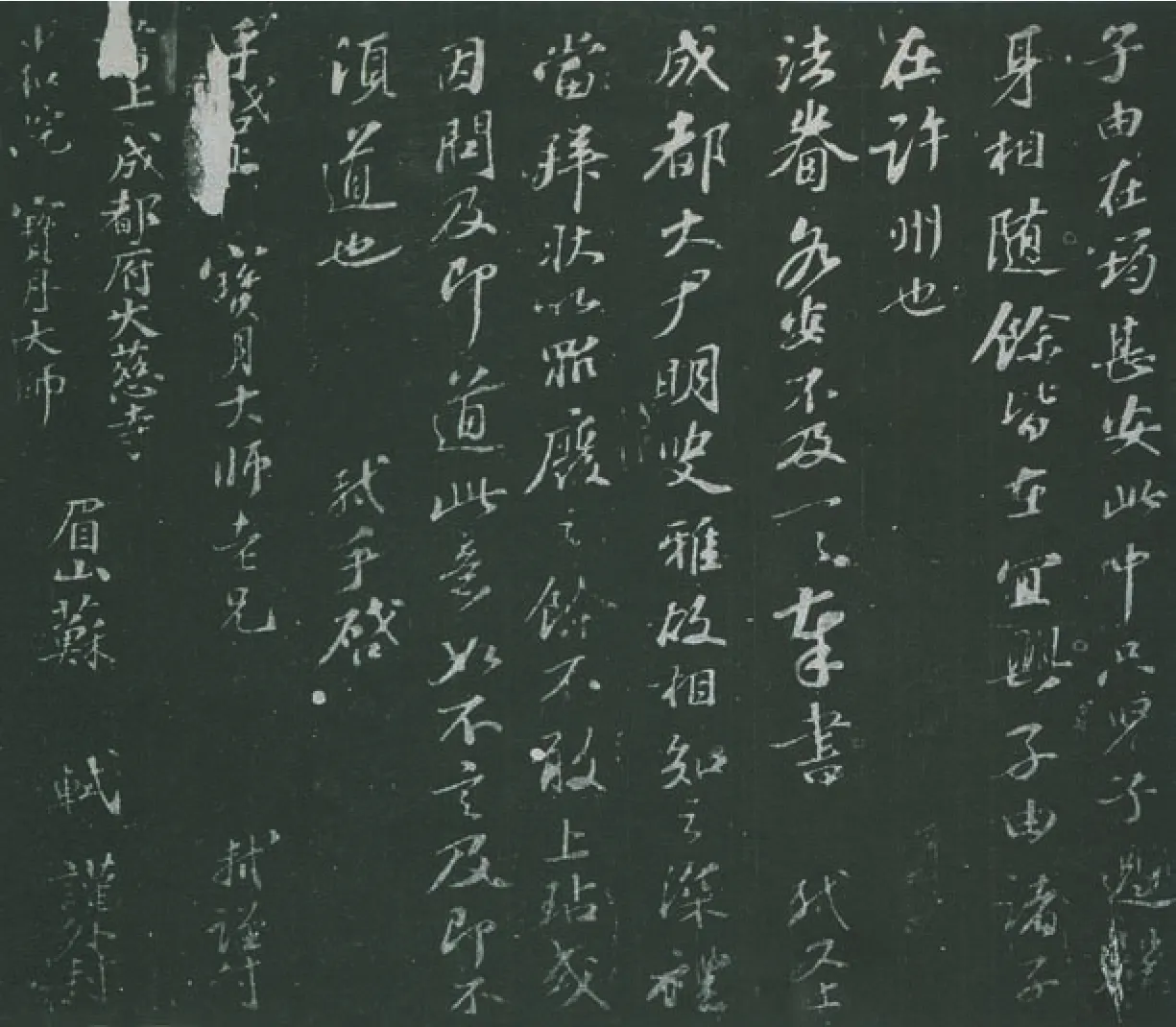

“三苏”荣归故里,宝月作为老友兼僧人,少不得为崇信佛教的苏老夫人张罗各种佛事,其零碎的信息可见于目前东坡存世最早的两件书法作品中,即《奉喧帖》和《眉阳奉侯帖》。

《奉喧帖》是东坡写给宝月的两封信,大约写于嘉祐四年(1059)。第一封写于三日,第二封没有落日期。两封信被刻在同一块石头上,前后相续,因为它们的内容有关联。但根据内容猜测,这两封信之间应该还有信件,如若没有,则是两人可能在写信期间又见了面。

第一封信中涉及了以下几件事:

一是绣观音。东坡没有买到宝月要的绣观音,因为没有找到现成的。即使看到有卖现成的,质量也不是很好,价钱却很贵,都要六贯五六。宋代一贯钱大约是1000枚铜钱,相当于一两银子,1000枚铜钱,大约有4.5公斤,如果都用铜钱,这一幅绣观音差不多得30公斤铜钱。如果托人现绣,估计到五月中旬才能绣完。到底怎么办,还请宝月决定。

二是东坡借了两轴折枝花去装点佛像。

上面这两样东西估计都是苏家准备用来为刚刚故去的苏老夫人追荐求福之事用的。因此东坡对宝月表示感谢,并叮嘱请妥善保管借来的东西。

三是东坡对宝月借来的一幅五代浮沤的画作了鉴定,认为可能不是真迹。但是画得也还蛮可爱,如果收藏者愿意出手,收下也是不错的。

四是父亲大人苏洵和弟弟苏辙都没有单独写信问候,托他一并问候。

第二封信说了以下几件事:

一是买了一匹缬,不是很喜欢这个花样,又换了一种,不知道价钱是不是差不多。

二是宝月所说的两个药方,苏辙已经送给父亲了。

三是苏洵在计划一件什么事情,东坡汇报了一下进展。

四是要宝月将浮沤画的事放在心上,至于价钱,不要超过之前商量好的数目。由此可知,第一封信中提到的画,是东坡听闻有此画,到手看来不是真迹,但画得不错就想买下来。苏洵爱画,估计是东坡买了送给老父亲的。

《眉阳奉候帖》写于东坡第二次出川时候,此时他已经安葬好母亲,准备与父亲、弟弟以及妻儿沿水路去汴京。写这封信时,东坡与宝月大概有十多天没有见面。他在信里提到了两件事:一是他在眉州等了好几天,船行到嘉州,又有五六天了,还是没有见到宝月,他不明白宝月为什么爽约,心情怏怏。因为此去一别不知何时相见,只能祝愿他一切俱好。二是提到了他们互相熟悉的几位友人,以及东坡介绍给宝月的新朋友。

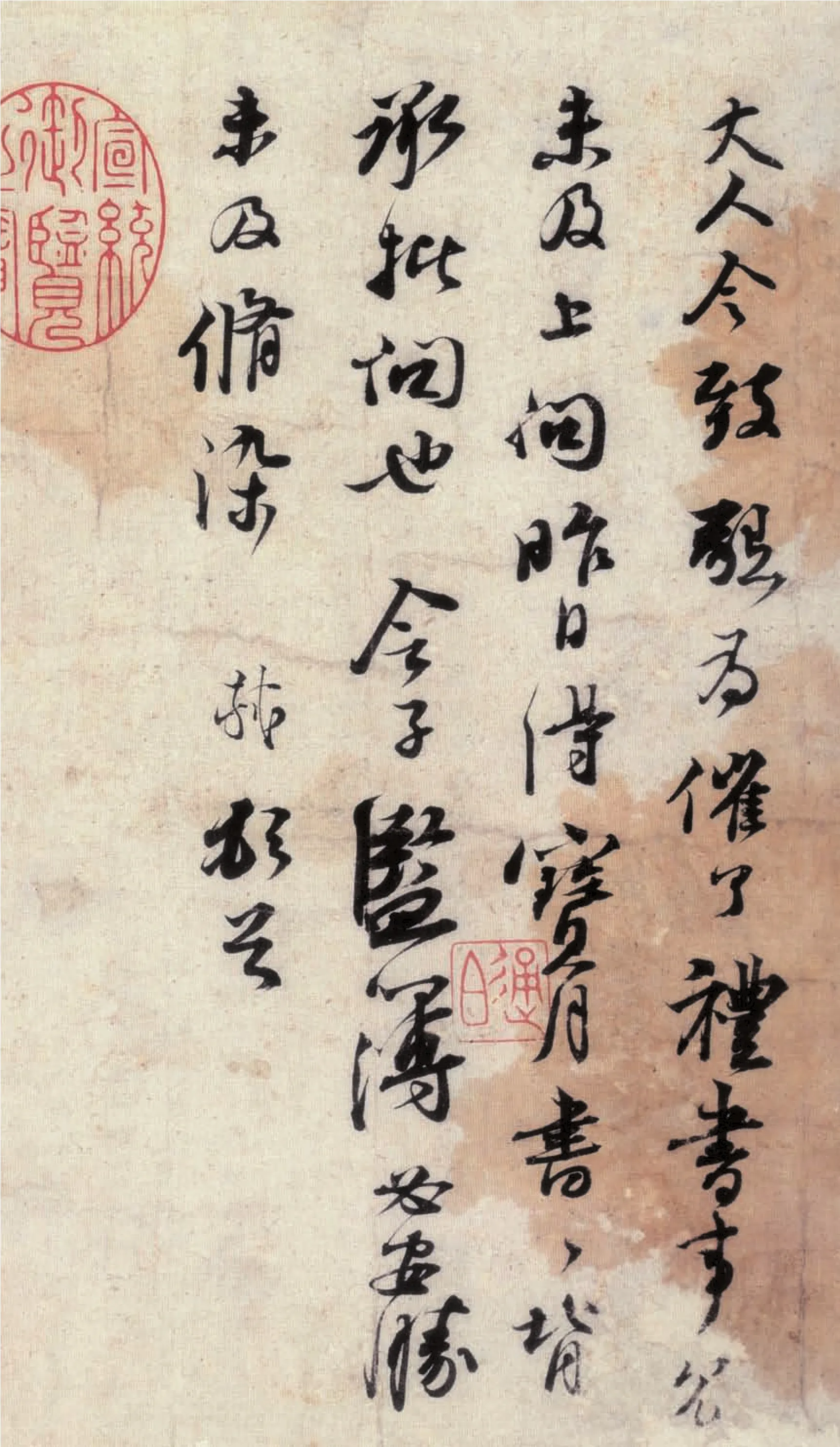

[宋]苏轼 宝月帖 23cm×17.7cm 纸本 台北故宫博物院藏

从上述两封信所透露的信息可知,此时的东坡刚刚出道,加之母亲新故,父亲处于颓废期,作为长子,他要与包括宝月在内的很多亲友联系,处理家务及私事。

宝月作为一名僧人,他与东坡之间应该有关于佛法的讨论,可东坡的文集中却不曾见到。不过,在与两人有关的文章里,却可见到宝月的佛法造诣和东坡对佛法的理解,其代表作就是东坡在居父丧期间应宝月之请所写的两篇文章,一是《中和胜相院记》,二是《四菩萨阁记》。

“中和胜相院”之名,本指宝月所在的成都大圣慈寺,以前的名字是“中和院”,后来皇上赐名“胜相”院,因而题名为“中和胜相院”。

《中和胜相院记》经常被后世学者所引用,以说明东坡的佛教观。这么做既有可取之处,也有不得宜之处。可取是因为它的确表明了东坡三十岁上下的佛教观,不得宜是东坡后来的佛教观有变化,对佛教的认识更深刻,这与他的人生经历有关,所以不能一概而论。

《中和胜相院记》大约写于治平四年(1067)。当时的东坡,虽然从小对母亲的崇佛行为耳闻目染,他本人也经常替亲人做佛事。但他却是靠读四书五经长大的,在父亲的影响下,儒家修齐治平的思想根深蒂固。况且科考得意,仕途还算顺利。他从上次丁母忧后回京,就相继被任命为校书郎、授大理评事签书凤翔府判官(任期3年)。治平二年(1065),回到汴梁,任职史馆(任期1年)。接着便是妻子和父亲相继去世而回乡治丧。因此,从1059年到1068年的这十年间,东坡还在正常的从政锻炼与晋升中,总的说来还是人生旅途正准备扬帆起航的时候,还没有吃什么苦。而要将佛法内化于心,外化于行,不经历一番人生磨难,是难以被“洗脑”的。

从《中和胜相院记》的布局和内容来看,这不是一篇认真、虔诚的文章。宝月的意思应该是希望借东坡的名气提升一下寺院的地位,但苏大才子花了一大半的篇幅在责备佛教徒的不是之处,包括求道的方式、生活方式,尤其是批评他们不干农活。直到后面才用小篇幅将寺院的两位负责人宝月和他的师兄文雅大师夸赞了一回,又用几行字将他们的主持渊源上溯到唐代,攀附了一回远祖就算了事。对于这样一篇文章,东坡自己都心知肚明,他说:

吾之于僧,慢侮不信如此。今宝月大师惟简,乃以其所居院之本末,求吾文为记,岂不谬哉!〔1〕

对于这样的文章,精于世故、阅历丰富的老僧宝月一定是捻着长须摇头了。

东坡在《中和胜相院记》里的“放肆”态度,归根结底来自他对儒家经世思想的充沛气量,这气量也同样表露在《四菩萨阁记》里。

《四菩萨阁记》记载了宝月是如何从东坡那里得到了苏洵的遗物,即藏经龛及其绘画作品,以及东坡如何与宝月斗嘴斗智的过程。

在文中,东坡说他的父亲苏洵平时的生活像斋戒一般,不苟言笑,唯好书画。为了讨他开心,他的学生和亲人经常会送些画给他。东坡就花了高价钱买了一件唐明皇时期的藏经龛送给老父亲。龛上有四扇门版,八面都是吴道子的画,正面是菩萨,背面是天王,一共是16躯。老父亲得了这件宝贝,其他藏品就次一等了。老父亲去世后,东坡将这件藏品连同灵柩一起运回了眉山。

爱好收藏字画的宝月就开始用佛陀的话来游说东坡,劝他帮老父亲施舍最爱的东西和舍不得施舍的东西,试图让东坡把它捐献给寺院。

什么是最舍不得的东西?东坡想想无非是藏经龛上吴道子的版画了,于是就准备给他,但是也并不想让它们成为宝月或寺院里私藏的东西。他想了一个计谋,要宝月说说怎么保护好这些东西。

东坡说这东西连唐明皇都没有守得住,你宝月如何守得住?

宝月说他可以没了眼睛、手脚,也要用身体守住这些东西。

东坡说身体会死去,怎么守?

宝月说他请佛陀派小鬼来守。

东坡说世上有不信佛不怕鬼的人。

宝月没法了,只好问东坡如何才能守得住。

东坡说要跟人说是我替父亲施舍的,天下人都有父亲,难道有谁忍心把为父亲施舍的东西也要偷去吗?你只要守住不被人偷去的念头就行了。

宝月想想,也对。

于是宝月就被绕了进去,交锋就以东坡的胜利而告终。宝月还花了一大笔钱,连同东坡捐的款,为这些菩萨版画造了一座楼阁,还将苏洵的画像挂在上面。

东坡与宝月的对话再次证明此时他是不信佛鬼的。而本来是一场施舍寺院的法事,最后演变为儒子彰显孝心的家事,还把这样有悖佛法的行为堂而皇之地设置在寺院里。

因此,《四菩萨阁记》可以看作是以东坡为代表的儒学对以宝月为代表的佛学的胜利。然而这并不是说佛法不如儒学,关键问题还在宝月。宝月之所以输给了东坡,除了东坡本来就“牙尖嘴利”之外,还与宝月的修行境界不高有关。宝月作为一位修行多年的僧人,应该戒贪欲,色即是空,空即是色。可宝月却对尘世中的东西仍然念念不忘,想要得到一些东西,想要守住一些东西,心为物所困,心性自然就无法超脱,他的这些特点同样体现在与东坡后来的交往中。

东坡对佛法的领悟应该是始于被贬黄州时。自东坡写完《四菩萨阁记》,到被贬黄州,相距不过两三年,但东坡已经尝到了为宦之不容易。此间他陆续被安置于密州、徐州、湖州等地,工作无非是抗洪、捕盗等地方琐事,虽有政治诉求,却无施展余地。到元丰二年(1079)“乌台诗案”后,东坡更是经历了不见天日、生死不卜的几个月,对宦海风波与暗流有了更深的了解。“乌台诗案”之后,东坡侥幸逃过一劫,于大年初一与长子苏迈仓皇迁往贬谪地湖北黄州。

东坡在黄州时,宝月派了他的亲信悟海去找东坡,请他为寺院所藏经书写一篇文章。在往时,东坡可能很快就写完了,不论是插科打诨,还是庄重肃穆,这种应酬文章,他随意挥洒就完成任务了。但此时却不敢,他想起自己被贬黄州,一家人都跟着他受罪,皆是因为口舌惹的祸,因此再三告诫自己要“断作文字”。但是经不住宝月三请四催,只好动笔写了,这就是《胜相院经藏记》。

《胜相院经藏记》写于到黄州后第一年的九月份,东坡说是晚上睡觉梦到宝月催他写东西,醒来时是半夜12点左右,然后持笔一挥而就,写完是凌晨3点多。

同是写宝月的寺院,相比《中和胜相院记》,《胜相院经藏记》无论是在章法还是内容上都显然要庄重得多,表明东坡此时的心态不再是之前那种玩世不恭,而是于佛理确有感悟。他首先介绍了宝月收藏的经书,以及宝月对它们的殷勤守护。接着说明这些经藏对于修行的意义。行文并未于此结束,而是花了比前面更多的篇幅来抒发自己的感受。

由于经过了苦难,又在谪贬地,东坡都不敢用自己的名字,只是说“有一居士,其先蜀人”。愿意随宝月“作是佛事”。为什么要做佛事呢?想想自己为何受难,为何在穷达之间起起落落,都是因为写的诗文说的话为自己带来福运与不幸。他深刻反省自己,认为自己“结习口业,妄言绮语,论说古今,是非成败”“自云是巧,不知是业”。

东坡对“口业”的反省,在“乌台诗案”出狱之后已有自觉。他在《出狱次前韵二首》时说“平生文字为吾累”,所以“此去声名不厌低”。在大年三十的朔风中前往黄州,流离了二十多天,他在后来写的《初到黄州》中说:“自笑平生为口忙,老来事业转荒唐。”痛定思痛,下定决心要去掉这个“业障”,“尽未来世,永断诸业”。

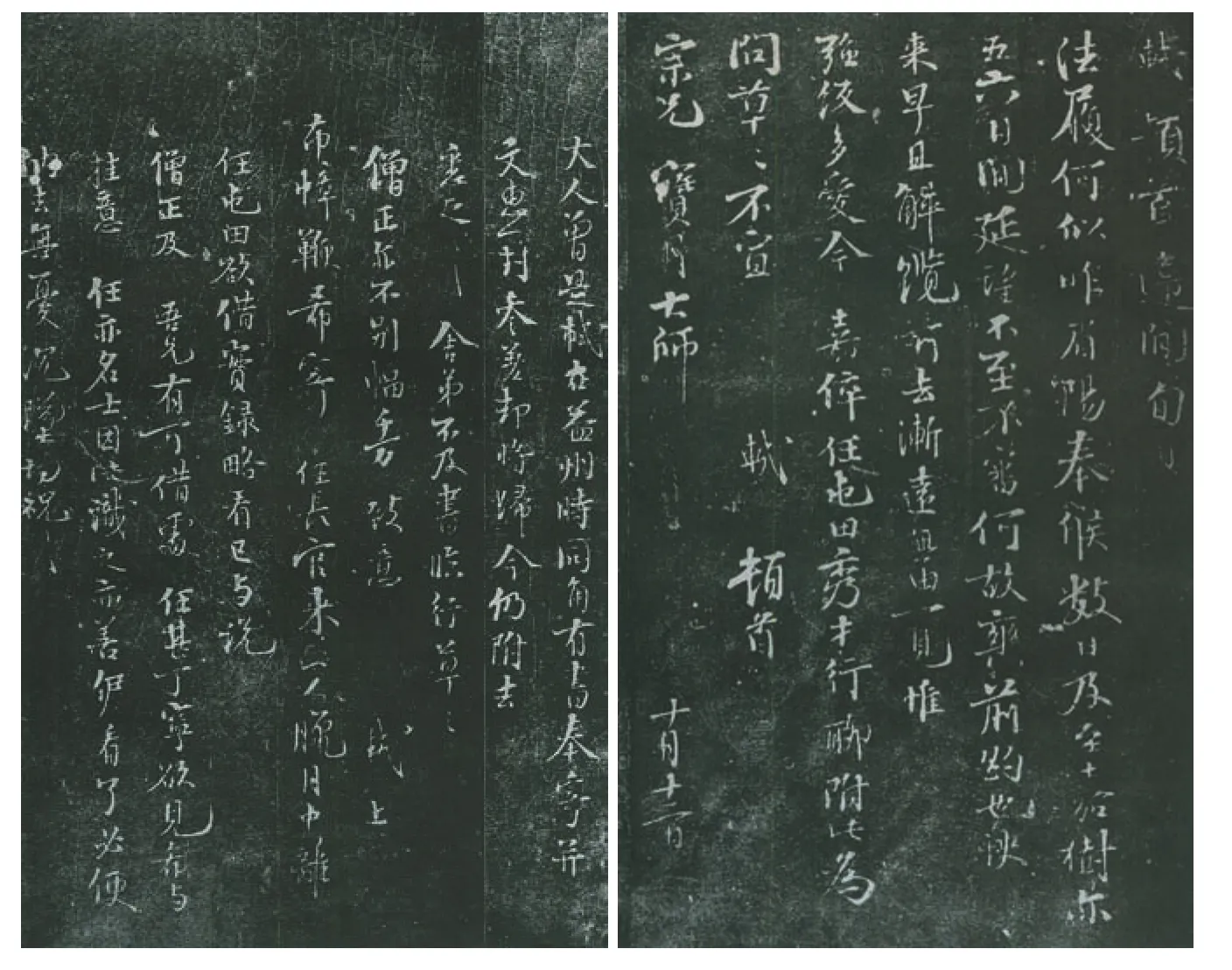

[宋]苏轼《明叟帖》,帖心高29.5厘米,凡8行,计87字,绍圣元年(1094)。宋拓成都西楼苏帖端匋斋本。天津博物馆藏

[宋]苏轼《眉阳奉候帖》,帖心高30.6厘米,凡16行,计216字。宋拓成都西楼苏帖端匋斋本。天津博物馆藏

如何才能断业呢?大众的做法是将自己最喜欢或最舍不得的东西施舍给佛菩萨。东坡环顾四周,家徒四壁,肚子都吃不饱,哪有什么宝贝施舍给佛菩萨!他便说了一段偈语,其中一段是:

我观大宝藏,如以蜜说甜。众生未谕故,复以甜说蜜。甜蜜更相说,千劫无穷尽。自蜜及甘蔗,查梨与橘柚,说甜而得酸,以及咸辛苦。忽然反自味,舌根有甜相,我尔默自知,不烦更相说。我今说此偈,于道亦云远,如眼根自见,是眼非我有。当有无耳人,听此非舌言,于一弹指顷,洗我千劫罪。〔2〕

这是一段非常有佛性的话。由此看来,东坡在黄州净因院斋居养气、洗心洗肺的收获不小,此时的他的确是认识到佛法义理中有珍贵的东西。而他用领悟到的佛法施舍佛菩萨的做法更是非凡人凡僧所能比及,佛陀说最大的施舍不是财物,不是造寺抄经,而是施舍佛法。

东坡对以言施舍佛菩萨的感悟大约也是始于此时,在写于元丰三年的《绣佛赞》中,他写道:

凡作佛事,各以所有。富者以财;壮者以力;巧者以技;辩者以言。若无所有,各以其心。〔3〕

东坡劝诫众生要好生领悟佛法,并希望通过这种独特的施舍,能够“于一弹指顷,洗我千劫罪”。

因此,《胜相院经藏记》可以看作是东坡对佛法有了新的领悟。

宝月和东坡的交往,很多时候是请东坡帮忙办事,当然都是只有东坡才能帮忙办成的事。比如在写于熙宁四年(1071)写给东坡的信中,宝月请东坡为他的两名弟子请赐紫衣和名号。

给僧人赐紫衣始于唐代,武则天曾给重译《大云经》的怀义、法明等人赐紫衣。给僧人分出级,等同于给官员赐等级和荣誉。这一行为被有人些追逐,也被一些人鄙弃。因为佛教讲究平等,讲究不蓄私物,穿龚扫衣,因而有了“爱僧不爱紫衣僧”的说法。宋代赐紫类似于唐代,只是一开始只由执掌道释的中央政府机构评选上报,后来高级官员也可以推荐。宝月有三位弟子,他请东坡为他的大弟子士瑜、二弟子士隆向皇帝请赐紫衣和名号。东坡当时官也不是很大,他只能求朋友帮忙,他求驸马王诜为士瑜求得了紫衣,并赐号“海慧”。至于士隆,他求了当时的名臣文彦博(1006—1097),但文彦博也得找机会才行。

帮人办事,又不在自己的权限范围内,自然是一件不乐意干,所以东坡拖了好久才回宝月的信,理由是“冗惰相因”。

宝月相求于东坡的,最主要的还是字画。

宝月爱好书画,这让人联想起在西蜀待了很长时间的贯休和尚,据说蜀僧多好字画主要是受贯休的影响。

东坡记录与宝月的法书交往始于治平四年(1068)居父丧期间。期时,苏辙从河北弄到了一本《兰亭集序》的摹本,东坡为这卷《兰亭序》还跋了一段文字:

“外寄所托”改作“因寄”,“于今所欣”改作“向之”,“岂不哀哉”改作“痛哉”,“良可悲”改作“悲夫”,“有感于斯”改作“斯文”。凡涂两字,改六字,注四字。“曾不知老之将至”,误作“僧”,“已为陈迹”,误作“以”,“亦犹今之视昔”,误作“由”。旧说此文字有重者,皆构别体而“之”字最多,今此“之”字颇有同者。又尝见一本,比此微加楷,疑此起草也。然放旷自得,不及此本远矣。子由自河朔持归,宝月大师惟简请其本,令左绵僧意祖摹刻于石。治平四年九月十五日。〔4〕

在跋文中,东坡将之与他见过的版本作了对比,修订了几个字,认为此卷比此前见过的要“放旷自得”。

宝月很重视这卷《兰亭序》,他借去请绵阳一位名叫意祖的僧人刻于石头上,成为他书法刻石一个有分量的作品。

此外就是《四菩萨阁记》中所提到的老苏的吴道子版画,宝月终于也是从东坡手里请到寺院去了。

因为宝月经常给东坡送礼物,比如纸就送了不少。东坡也不好意思不回礼,所以有时也会按着宝月的喜好送画给他。比如在东坡出任杭州通判之前,就送了一幅当朝驸马爷、著名收藏家、画家王诜画的山水屏风给宝月。东坡担心宝月不知道王诜是何等人物,不知道他的画的价值,又反复介绍,并且对宝月千叮咛万嘱咐,要宝月“秘藏”,不要轻易示人。

在黄州时,东坡还准备送一幅吴道子画的一轴释迦佛绢画给宝月,画虽然有些破损,但妙迹如生,与此前苏洵藏的版画菩萨相同,只是人物小而多。如果宝月想要,他就打算为这轴佛画写一篇记文,还教宝月如何存放,说是可以将画装在木板上,再做一个佛龛。只是东坡的文集里似乎没有这样的记文,所以也无从知晓此画的后文。

宝月似乎是很喜欢东坡的字,他经常写信给东坡,然后把东坡写给他的信保存起来,有的则刻在石头上,他的这一做法对保存东坡信札法书有很重要的意义,比如前文提到的《奉喧帖》和《眉阳奉侯帖》都是因信札而被留存下来的书法作品。

这两封信之所以非常重要,其原因有两点:一是在最早的《东坡文集》中没有收录这两封书信,但其丰富的内容对后人了解东坡回乡后的情形有较大帮助,可补史料之不足;二是这两封信札是目前可见东坡最早的法书,它们对了解东坡早年书风有帮助。而这两个重要意义的造就者,当归之于宝月。

《宝月帖》此帖大约写于治平二年(1065)初,是与宝月有关的著名信札,但并非是东坡写给宝月的信,而是写给蜀人杜君懿的,它与东坡写给杜氏的其他四封书信一并被杜君懿的孙子杜唐弼珍藏起来,被注录为《致杜氏五札》,因此《宝月帖》也被称为《致杜氏五札之一》。此信内容非常简单,关于宝月的那句是“昨日得宝月书,书背承批问也”。因为缺乏材料,无法解读出更多信息。但它也可以证明宝月与在外游宦的蜀人多有联系,同乡之间互相间讨论的事情多有交叉。

宝月也经常请东坡写文章,墨迹到手,再刻石。比如《胜相院经藏记》,东坡在《答宝月禅师三首》中说“如不嫌罪废,即请入石”。

关于如何刻碑,东坡有自己的观点。凡是入碑刻的正文文字,他主张写小一点,碑额用大字。《胜相院经藏记》碑额上的大字由当时的名帅滕元发(1020—1090)写。至于碑上的装饰,他喜欢素净:

其碑不用花草栏界,只镌书字一味,已有大字额,向下小字,但直写文词,更不须写大藏经碑一行及撰人写人姓名,即古雅不俗。〔5〕

东坡对自己用于刻石的小字评价是挺高的,他在为《宝月大师塔铭》所写的题跋中谈了自己的体会:

如季海得意时书,书字虽工拙在人,要须年高手硬,心意闲澹,乃入微耳。〔6〕

与《胜相院经藏记》同付信使悟清的,还有小字行书一本。东坡建议宝月刻在小横石上。

宋碑不如晋唐碑刻,但东坡的碑刻文字却是一枝独秀,可惜在哲宗后期和徽宗朝迫害元佑党人的风潮中基本被毁坏殆尽。

在黄州时,东坡有了较多闲时,他经常会与人品字画。西蜀画家蒲永升曾给东坡画过一组共24幅,东坡就于此时品鉴之心大发,与了好几百字寄给宝月。

东坡与宝月的通信一直持续到宝月去世的那年,即绍圣二年(1095)。可查的最后一封信是东坡写的《明叟帖》。“明叟”是指成都大尹王觌。此年应该算是东坡最苦岁月的开始,由于前一年一直护持东坡的高太后去世,哲宗亲政。东坡本是哲宗的老师,无奈哲宗心怀叛逆,对高太后和东坡深怀不满,又加之政敌章子厚掌权,朝廷开始全面罢黜元佑重臣,东坡首当其冲,他被贬到了广东惠州。在写给宝月的信中,他向宝月告之他和苏辙及家人近况,请老人放心。又说明叟原是老友,如果他问及东坡情况,就请报平安并问好。如果没有问,就不要说,因为他现在是戴罪之身。

与东坡写给宝月的其他书信类似,《明叟帖》也是不见于《东坡文集》中,而是见于后来的碑拓,这也是宝月的功劳之一。

绍圣二年(1095)六月九日,宝月大师始得微疾,他写信告诉了老友们。大约也是知道即将归西,于是陆续告诫徒孙做好弘法之事,并提前安排僧人前往东坡贬所,请东坡为他撰写塔铭。六月二十二日,宝月集结了僧众,问及早晚时辰,告诉他们“吾行矣”,遂坐化,世寿八十四。

从《明叟帖》与黄州书信来看,基本可以印证苏辙对宝月的评价。苏辙在为宝月写的祭文中说:

行有利病,势有隆污,始终一意,不为薄厚,交游之间,盖未始有。〔7〕

意思是说宝月与他们兄弟之间的交往,并不因为兄弟两人的穷达而有变化,在贬谪困窘的岁月里,宝月并不担心新党的迫害,而是一如既往地与他们兄弟俩保持密切的联系,给予家乡的关怀,亲人的慰藉。

至宝月圆寂,东坡也基本上比较全面地认识了宝月。他选了澄心堂纸、鼠须笔、李庭珪墨,三件文房用品皆为一代之选,于绍圣二年(1095)撰写了《宝月大师塔铭》。在铭文中,东坡记录了宝月大师的生平,对他的为人、能力、传法功德做了高度评价。尤其值得一提是对宝月修行的认识,他说:

师于佛事虽若有为,譬之农夫畦而种之,待其自成,不数数然也。故余尝以为修三摩钵提者。〔8〕

综观宝月行事,东坡的点评可谓相当精到。而东坡对宝月的认识也如“农夫畦而种之,待其自成”,可谓相当圆满。

附:

宝月、东坡交往记事一览:

大中祥符四年(1011),宝月出生。

天禧四年(1020),宝月入成都中和胜相院侍奉慧悟大师。

天圣八年(1030),剃度。康定元年(1040),赐紫。庆历七年(1047),赐号。

嘉祐元年(1056),与苏轼兄弟初相识。

嘉祐四年(1059),苏轼书《奉喧帖》

嘉祐四年(1059),苏轼书《眉阳奉候帖》。

治平二年(1065),苏轼书《宝月帖》

治平四年(1068),苏轼跋《兰亭集序》的摹本,宝月请绵阳僧人意祖摹刻于石。

治平四年(1068),苏轼书《中和胜相院记》。

治平四年(1068),苏轼书《四菩萨阁记》。

熙宁四年(1071),宝月请苏轼为他的两名弟子请赐紫衣和名号。东坡赠送宝月一幅王诜画的山水屏风。

元丰三年(1080),苏轼书《胜相院经藏记》,宝月将此文刻于石。

绍圣二年(1095),苏轼书《明叟帖》。六月二十二日,宝月圆寂。苏轼书《宝月大师塔铭》,苏辙书《祭宝月大师宗兄文》《成都僧法舟为其祖师宝月求塔铭于惠州还过高安送归》。