山景即园景—董邦达《盘山十六景》图卷的绘制、图像与画史意义

2019-06-26张益嘉

◇ 张益嘉

盘山位于天津蓟州区境内,传为三国名士田畴隐居之处,自唐代兴建诸多寺宇,后成为一处隐居胜境。清代乾隆皇帝在此兴建盘山行宫,作为东巡驻跸之所,盘山由此成为一座皇家大型山地园林。在乾隆朝,乾隆君臣创作了众多关于盘山行宫和盘山的绘画作品〔1〕。

当前,傅申、杨丹霞、邵彦、王其亨、吴佳燕等人对盘山行宫与盘山图绘的整体脉络和个别画作进行了梳理和探讨〔2〕,但对乾隆十二年(1747)词臣画家董邦达《盘山十六景图》图卷缺乏足够的重视,对其绘制过程、图像特色、功能地位等问题都未能深入挖掘。在传世的盘山图绘中,《盘山十六景图》图卷是唯一一幅长卷,是当时最能体现盘山全貌和皇权意识的作品,亦是盘山图绘由纪游图完全转向皇家园林图的见证,相关问题都值得深入探讨。

一、盘山十六景的确立

与明代相比,清代行宫的数量大大增加,行宫园林也成为皇家园林最具有代表性的一个分支。根据史料记载,康熙乾隆时期的南巡行宫有四十余座,北巡行宫有三十余座,东巡和西巡行宫分别有十余座〔3〕。盘山位于皇帝拜谒东陵的路线上,康熙帝曾四次在谒东陵之后登临盘山,有巡幸诸寺、赋诗御书、勒石建亭、赐帑修葺、谕旨开辟山路等活动〔4〕。乾隆皇帝年少奉旨谒东陵时曾路经盘山〔5〕,直到乾隆四年(1739)才临幸盘山下盘的天成寺,实现了登临盘山的愿望〔6〕,并于乾隆七年(1742)再次登临盘山,临幸了诸多寺院〔7〕。乾隆九年(1744),乾隆帝在臣工的建议下,下令始建盘山行宫〔8〕。乾隆九年十月,乾隆帝赞叹盘山行宫已是“清泉为带树为屏,卜筑栖云几架厅”〔9〕。在乾隆朝《盘山志》中,这一年开始有乾隆皇帝“驻行宫”的记载〔10〕。

乾隆十二年(1747),乾隆钦定盘山十六景(表1)。内八景位于盘山行宫围墙内,以新修建筑为主;外八景位于盘山行宫围墙外,全为盘山旧迹组成。乾隆十二年(1747)二月时,乾隆皇帝于董邦达《田盘胜概图》册题有“园之内得景八,园之外标旧迹与诸寺复得景八,合为山庄十六景”。可见在乾隆定景之初,这内外八景既是盘山的十六景,又是盘山行宫的十六景,体现了乾隆皇帝“普天之下,皆是王土”的理念。

表1 盘山十六景的兴建

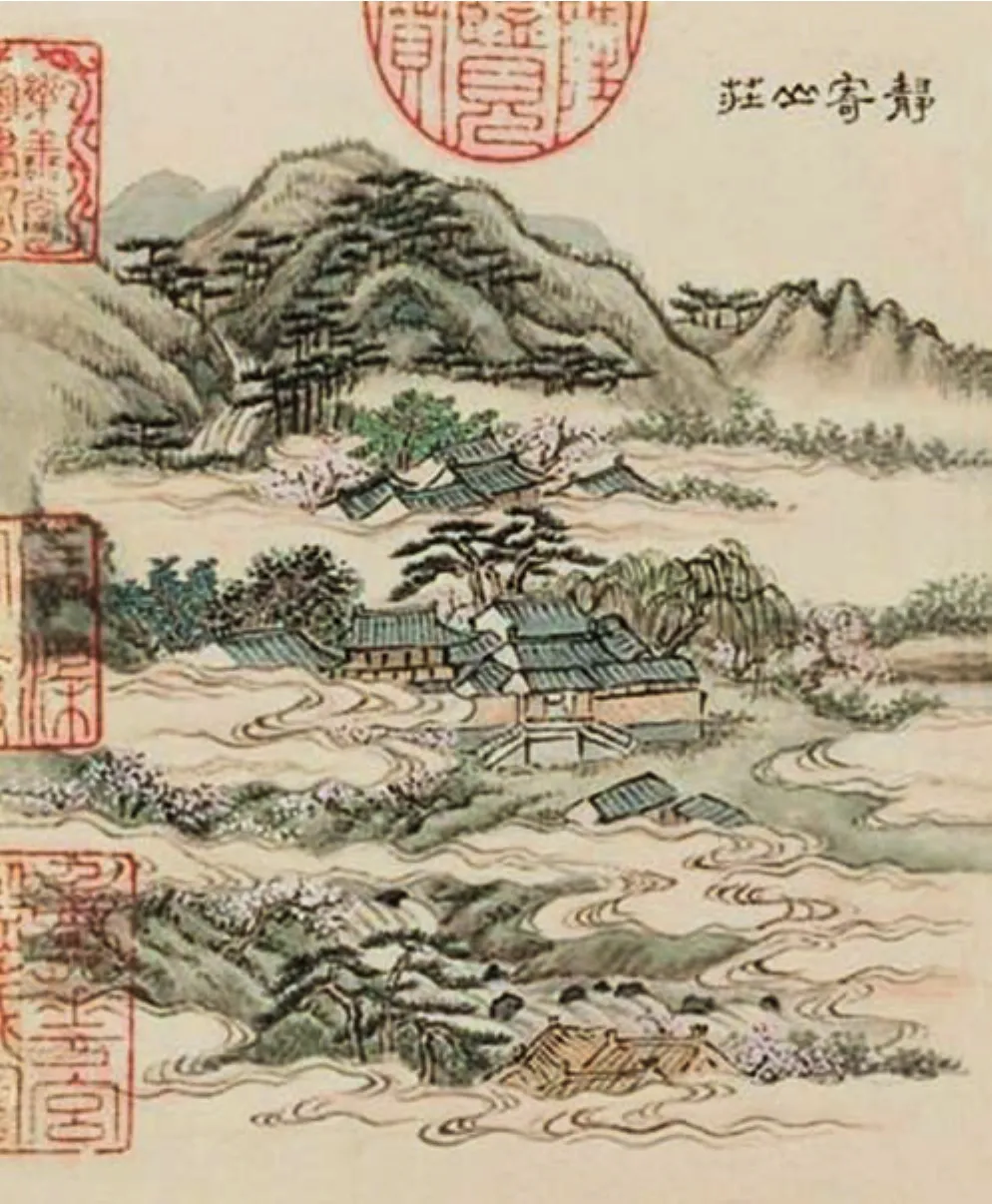

图1 [清]允禧 田盘山色图十六帧之“静寂山庄”纸本设色 1745年 台北故宫博物院藏

图2 [清]乾隆(款) 盘山图轴162cm×93.5cm 水墨金栗山藏经纸本1745年 故宫博物院藏

二、《盘山十六景》图卷的绘制过程

乾隆十一年(1746),董邦达曾亲自去过盘山,并对盘山行宫进行过绘制工作。《活计档》乾隆十一年八月二十六日如意馆载:“旨著沈源董邦达往盘山行宫等处起稿画图呈览。”〔11〕董邦达《赐游盘山恭记》一文回忆了乾隆十一年考察盘山的经历:“丙寅九月秋景佳,承旨遂得凌高崕。”〔12〕自乾隆十一年九月至十二年年末,乾隆皇帝均未下旨让董邦达再去盘山作画,所以乾隆十一年八月盘山之行所作的画稿成为董邦达《田盘胜概图》册与《盘山十六景》图卷的视觉基础。如果将《盘山十六景》图卷中的建筑和《田盘胜概图》册中的建筑对比,可以发现除了调换几处建筑的朝向,其建筑的结构和样式基本一致,两者可能参考了同一份画稿〔13〕。

乾隆十二年春,乾隆皇帝驻跸盘山,作有花朝诗“常年每爱度花朝”,题于乾隆十年(1745)乾隆款《盘山图》。是年,乾隆帝确立盘山内外八景,赐宴庆祝,并请“侍臣能绘者披旨图写内外各景,至是成卷进呈乙览”〔14〕。董邦达《盘山十六景》图卷可能正是这次乾隆游山赐宴的产物。同年秋天,乾隆皇帝观赏董邦达所呈《盘山十六景》图卷时,由满卷温润的景致想起春天时所作的花朝诗,故又题在《盘山十六景》图卷后半段的上方空白处。根据题诗的落款“盘山花朝近作丁卯秋杪御笔”,我们可以确定这幅画的完成时间不晚于乾隆十二年九月。

三、《盘山十六景》图卷的绘制目的

根据乾隆朝《盘山志》,乾隆皇帝自乾隆四年(1739)至十一年(1746)曾五次游览盘山,对行宫以内的景点比较熟悉,外八景中的六个景点有明确的乾隆游赏记录〔15〕,所以《盘山十六景》图卷并无导览性质。《盘山十六景》的图像内容指向新成的盘山行宫和钦定的内外八景,尾拖有词臣梁诗正所书的乾隆《御制盘山十六景诗》,具有庆贺献礼和展现皇家威仪的绘制目的。

除了董邦达《盘山十六景》图卷外,当时宫中已有其他盘山图绘,它们绘制目的均有不同之处。允禧《田盘山色图十六帧》册(图1)绘于乾隆十年(1745),乾隆帝于当年二月冒雪启程前往恭谒景陵,春分日后驻跸盘山时命慎郡王允禧画盘山景色。这件作品虽有“十六景”之名,但景点由允禧自己选择。十六页中除了静寂山庄一页,其余十五景均为自然景观或山野寺宇。册页中的建筑物较小,对周围的盘山景色用力更多,所以整套册页有着奉敕记录盘山景色的绘制目的。乾隆款《盘山图》轴(图2)于乾隆十年稍后完成,这幅图只取景了静寂山庄和七座寺院,画面给予了静寂山庄更多的表现空间,展现了乾隆对静寂山庄的特别关注。乾隆在这幅图上的第一次题跋有“将来再游田盘,即景得句,当遍书其上也”,表明要在此图轴上题满盘山诗作的决心,可见乾隆款《盘山图》轴具有记录盘山胜景和记录个人情怀的双重目的〔16〕。董邦达《田盘胜概图》册(图3)与《盘山十六景》图卷在择景和画法上颇有相似之处,但《田盘胜概图》册以十六景的个体为描绘对象,观者无法得知十六景的整体样貌,《盘山十六景》图卷不仅提供了十六景的信息,还展现了盘山的整体风貌,迎合了乾隆纳“山景”入“园景”的理想。

图3 [清]董邦达 《田盘胜概图》册的《静寂山庄》(局部) 26cm×54.6cm 水墨金粟笺本 1747年

四、《盘山十六景》图卷的图像与风格

1.图像内容

董邦达《盘山十六景》图卷,宣纸本,水墨浅设色,纵42厘米,横570厘米,著录于《石渠宝笈续编·宁寿宫》,现藏于辽宁省博物馆。《盘山十六景》图卷以盘山为主体,以御定内外八景为核心表现内容,每一景均有楷书按景题名。图卷后半段上方有乾隆御笔行书花朝诗一首,落款“盘山花朝近作丁卯秋杪御笔”,铃印“云霞思”“乾隆宸翰”和“几暇临池”。长卷尾端下方有董邦达的署款“臣董邦达恭绘”,钤印“臣”和“邦达”。尾拖有梁诗正书乾隆《御制盘山十六景诗》,梁诗正署款“臣梁诗正敬书”,钤印“臣梁诗正”“朝朝染翰”。

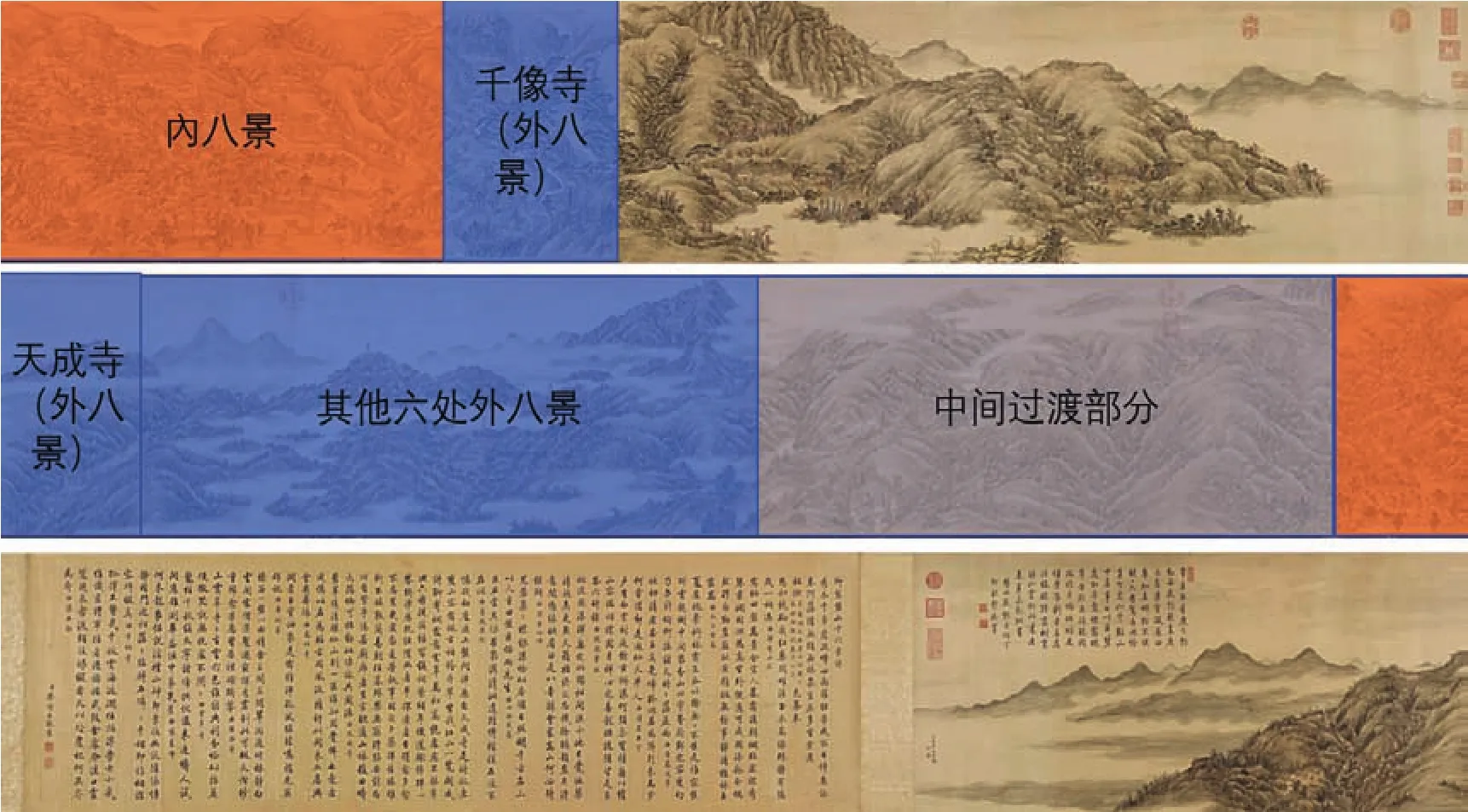

在《盘山十六景》图卷中,山体从画卷右侧的白云间逐渐隆起,中部的山体基本顶满画卷的上下端,在画卷的左侧才逐渐延缓下来,最终以山脚的形式消失在画卷的下端(如图1所示)。画面背景充斥着缭绕的白云和晕染的远山,将盘山衬托于观者面前。

盘山十六景随山势排列(图4)。内八景以静寂山庄、太古云岚和层岩飞翠为中心,这三个建筑群体积最大、建筑组成最复杂、视觉效果最突出,分布为上中下三层,纵向趋于一条直线,其余五处内八景相伴左右,整体有模仿大内御苑建筑中轴线的对称模式。图卷中部是一个过渡段,由三段纵向的山势组成,树木繁茂,间以两三处建筑,没有十六景的景点。图卷左侧绘有七处外八景,位置最高的是云罩寺,寺内高塔似乎要突破画卷。紫盖峰、盘古寺、浮石舫、万松寺和舞剑台这五处外八景的周围有云雾缭绕,表明位于盘山高处。画面最左侧是外八景之中的天成寺,表明其位于山脚的位置。

图4 [清]董邦达 盘山十六景图卷 42cm×570cm 纸本设色 辽宁省博物馆藏

2.风格特色

董邦达在山石上远学董源、巨然和黄公望,近学明人董其昌,清代“四王”中取法王时敏最多。《国朝画征续录》记载董邦达“取法元人,善用枯笔勾勒,皴擦多逸致,近又参之董、巨,天资既高,而好古复笃,自然超轶”〔17〕。冯金伯《国朝画识》引《今画偶录》形容董邦达的作品“不疏不密,亦秀亦老,虽宗法董巨子久,而用笔用墨布置得力于香光居多”〔18〕。《清史稿》载:“邦达工山水,苍逸古厚。论者谓三董相承,为画家正轨,目源、其昌与邦达也。”〔19〕在董邦达《盘山十六景》图卷中,山势雄厚,用笔苍润,矾石线条较硬,给人硬朗之感,数量多而不乱。董邦达多用披麻皴来刻画山石肌理,间以少量擦染,用笔主以干笔,辅以湿笔,用墨较淡,最后以墨勾勒部分山头,提升神韵。董邦达笔下的盘山浑厚秀郁,没有特意追求雄伟或奇险,兼顾了北方山石的厚实,又蕴含着南方山石的温润。

在《盘山十六景》图卷中,建筑物的房梁不是完全对称平行的,走廊柱子的间隔时有变化,部分水平线有抖动的痕迹,这是“意笔楼阁”的界画表现手法。界画的表现手法有“界画楼阁”和“意笔楼阁”,前者“折算无亏”,绘制时需要“界尺”,后者徒手为之,作品更显随意自由。古代界画以“界画楼阁”为主,至明代时逐渐衰微。“意笔楼阁”因其随意自由、不拘泥绳墨的特点而受到了明代文人画家的喜爱〔20〕。这种“意笔楼阁”的界画表现手法在清代宫廷绘画中也得到了继承,董邦达就常采用这种手法来描绘建筑,如董邦达《三希堂记意图》轴、《松荫读书图》轴和《四美具合幅图》册页等〔21〕。

3.位置经营

根据海拔高度,盘山可分为上盘、中盘和下盘。行宫内八景全部位于盘山下盘,外八景分布于盘山的下盘、中盘和上盘(图5)。《盘山十六景》图卷为了将十六景融合在一幅长卷里,整体性地移动了内外八景的实际地理位置(图6)。图卷将位于盘山下盘的内八景置于右侧,将位于盘山上、中、下三盘的七处外八景置于左侧,从而在维持图卷整体山势的同时,将竖直分布的盘山十六景整合进一幅长卷。天成寺原本位于盘山行宫的西南近处,可从行宫中望见,在图卷中被画到了左端末尾,距离盘山行宫格外遥远,这是位移拉伸的结果。

自乾隆十年(1745)以来,盘山行宫在盘山图绘中占据了越来越多的表现空间。在乾隆统合内外八景为“山庄十六景”后,《盘山十六景》图卷整体性移动景点的位置,以外八景怀抱内八景,展现了乾隆将自然山景整合为行宫园景的心理企图,是其皇权意识的体现。早在康熙年间,冷枚《避暑山庄图》以皇家所在的区域为核心,环以山川湖泊,构成一个具有等级秩序的布局〔22〕。在盘山图绘中,乾隆款《盘山图》已初见皇帝自我的表达,但直到董邦达《盘山十六景》图卷才真正形成了皇家景色位居中央、山河环拱周围的图像结构。

外八景海拔高度的差异远远超过了内八景海拔高度的差异,故董邦达将外八景画得较小,压缩了景点之间的距离,并以上下叠加的山脉和环绕的白云来营造一种海拔差异较大的效果。就精细程度而言,内八景的建筑群结构清楚、位置清晰,而外八景的寺院往往藏在山中,只露出部分身影(图7)。内八景的松树样式多变、富于动态变化(图8),外八景的松树往往以简单的点线组合而成,形态单调,具有模式化特征(图9)。

图5 清代乾隆时期《盘山志》的《盘山全图》〔23〕

图6 [清]董邦达《盘山十六景》图卷中十六景的位置分布

五、《盘山十六景》图卷对乾隆朝《盘山志》志图的影响

乾隆十九年(1754),乾隆驻跸盘山行宫时命令董邦达、蒋溥、汪由敦三人亲自去盘山各景点考察,在智朴和尚《盘山志》的基础上攥修新的盘山志。乾隆《山行即景》有“携董邦达来令为田盘全图兼欲修新志也”,可知董邦达此次修志工作的任务之一就是绘制志图〔24〕。董邦达撰有《赐游盘山恭记》感恩乾隆赐游,感叹“今春正值三月时,花砖日永趋彤墀”〔25〕。从动机来看,《盘山十六景》图卷是董邦达被任命绘制乾隆朝《盘山志》志图的原因之一。董邦达在乾隆十二年(1747)后一直顺利升迁,乾隆十九年已调工部右侍郎〔26〕。同时在乾隆十九年之前,董邦达已经参与编纂《石渠宝笈初编》《西清古鉴》和《三希堂法帖》,其艺术修养与艺术辨识能力深受乾隆赏识和信任。董邦达在《田盘胜概图》册展现对十六景的细节刻画、在《盘山十六景》图卷展现对盘山整体景观的宏观把握,也都给乾隆留下了深刻印象,所以被乾隆任命参与编纂乾隆朝《盘山志》、直接参与志图绘制工作。

从图像上来看,《盘山十六景》图卷的图绘特点在乾隆朝《盘山志》志图中得到延续。以十六景中的静寂山庄为例,静寂山庄为盘山行宫的前宫,位于盘山行宫内的第一级台阶,是皇帝问政、觐见大臣的场所。对比《盘山十六景》和乾隆朝《盘山志》中的静寂山庄(图10和图11),除了院落朝向更改之外,两者的构图和图像非常相似,七开间的大殿稳坐在中间,昭示着不凡的气宇,静寂山庄右后方的镜澜亭伫立在水边,即将流出行宫的山涧从旁流过,一架小桥将道路从行宫内要伸到了行宫外的石道上。两件作品都详细刻画了静寂山庄的样貌,描绘了人工建筑的庄严之态、树林流水的深幽之美,表达了乾隆“山以静为体,人心亦以静为体”的主张。

六、《盘山十六景》图卷的画史意义

董邦达《盘山十六景》图卷是当时最能反映盘山行宫修建初期完整面貌的盘山图绘。自乾隆皇帝于乾隆九年(1744)下令兴建盘山行宫,至乾隆十二年(1747)钦定盘山十六景期间,宫廷中的皇族和词臣逐渐兴起绘制盘山图的风气,绘出了不同修建阶段的盘山行宫风貌。《盘山十六景》图卷针对盘山行宫建成、乾隆钦定十六景而绘制献给乾隆皇帝。该图卷通过对景点位置的整体性移动,将十六景统合进一幅长卷中,兼顾了盘山连绵山势与十六景的具体样貌。图卷对内八景建筑的刻画精细入微,突出了以三大主殿为核心的皇家气势,彰显了乾隆的个人情怀和皇家风貌;对外八景建筑的刻画相对精简,使人能略其大概。

董邦达《盘山十六景》图卷是皇家山地园林图绘的代表作品之一。与明代园林相比,清代兴起皇家大型山地园林,如静宜园、避暑山庄、盘山行宫等。这类山地园林秉持着“以山为园”的造园理念,在借景、迭山、理水等技术方面有所革新。随之兴起的宫廷大型山水园林绘画也一改明代流行的园林绘画样式,如董邦达《盘山十六景》图卷以盘山山林包围行宫、模糊园林与山林的界限、强调山石的自然质感等,充分展现了清代皇家大型山地园林图绘“山景即园景”的特点。相对于张若澄《静宜园二十八景》卷、冷枚《避暑山庄图》等单幅的皇家山水园林图,董邦达《盘山十六景》图卷在允禧、乾隆等盘山图的基础上进行创作,展现了盘山题材绘画由山水纪游图转换为大型山水园林图的过程。

图7 [清]董邦达《盘山十六景》的盘古寺

图8 [清]董邦达《盘山十六景》四面芙蓉一景附近的树木

图9 [清]董邦达《盘山十六景》舞剑台一景附近的松树

图10 [清]董邦达《盘山十六景》的静寂山庄