梅花针循经叩刺治疗糖尿病周围神经病变的临床研究

2019-06-26刘爽

刘 爽

(安徽医科大学滁州临床医学院 滁州市第一人民医院,安徽 滁州 239000)

糖尿病周围神经病变(Diabetic peripheral neuropathy,DPN)是由神经元、神经纤维等变性或坏死引起的神经障碍,是以感觉和自主神经症状为主要临床表现的一种周围神经病变。是糖尿病最常见的并发症之一,也是糖尿病患者最主要的致残和致死原因之一[1]。近年来随着糖尿病患病率在全球范围内迅速增长,DPN的临床发病率也随之逐渐增多,因此受到医学界的广泛关注。糖尿病周围神经病变的主要临床表现为四肢末梢麻木、疼痛、无力、困胀、屈伸不利、运动不灵活、蚁行感、针刺感、感觉减退或消失等,归属于中医学的“痹证”“痿证”范畴,属于“消渴”的变证[2]。其发病机制主要为代谢障碍及血管病变所致的周围及中枢神经系统损害,目前西医方面尚缺乏特异性的治疗手段,主要应用钙拮抗药、神经成长因子及维生素B等进行治疗,疗效欠佳。而早在1978年世界卫生组织就将DPN纳入针灸的治疗范围内,而且通过临床实践证实针灸治疗DPN具有综合性调节优势,取得了较满意的临床疗效[3]。笔者在临床中,以活血通络为主要治则,观察梅花针循经叩刺对糖尿病周围神经病变患者的临床治疗效果,疗效较为满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2015年5月—2018年10月确诊为糖尿病周围神经病变(DPN)的住院患者106例,采用随机数字表法将106例患者分为观察组和对照组,各53例。其中观察组:男31例,女22例;年龄48~69岁,平均年龄(61.13±4.66)岁;糖尿病病程(11.43±2.98)年,糖尿病周围神经病变病程(6.2±3.1)年。对照组:男29例,女24例;年龄45~68岁,平均(59.91±4.47)岁;糖尿病病程(12.15±3.32)年,糖尿病周围神经病变病程(5.8±3.5)年。两组患者的一般资料情况包括性别、年龄、病程等差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

西医诊断标准参照中华医学会糖尿病学分会制定的《中国Ⅱ型糖尿病防治指南(2010年版)》[4]:有明确的糖尿病病史,在诊断为糖尿病以后出现的神经病变,其临床症状与糖尿病周围神经病变的表现相符,同时躁反射、震动觉、压力觉、针刺痛觉、温度觉5项检查中任意项出现异常。中医证型参照《糖尿病中医防治指南》(2007版)[5]糖尿病性周围神经病变气虚血瘀证分型标准。主症:手足麻木,如有蚁行,肢末时痛,多呈刺痛,以下肢为主,入夜痛甚;次症:少气懒言,神疲倦怠,腰腿酸软,或面色白,自汗畏风,易于感冒;舌脉:舌质淡紫,或有紫斑,苔薄白,脉沉涩。

1.3 纳入标准

①有明确的糖尿病病史;②符合上述DPN的中、西医相关诊断标准;③患者均签署知情同意书;④患者年龄为45~69岁。

1.4 排除标准

①近期内有酮症酸中毒等急性代谢紊乱患者;②其他疾病导致的周围神经病变者,如颈椎病、甲减、遗传等;③肿瘤患者、严重的心脑血管疾病或其它严重的内脏疾病者;④糖尿病足者;⑤皮肤局部有皮损、疤痕、感染或有皮肤外伤者;⑥妊娠及哺乳期妇女;⑦有慢性酒精中毒、药物成瘾或精神病史者;⑧出血性疾病者;⑨不接受针灸治疗者。

1.5 治疗方法

1.5.1 基础治疗 根据患者自身病情,继原有2型糖尿病基础治疗,包括控制饮食、适量运动、注射胰岛素或者选用降糖药,以维持空腹血糖和餐后血糖在正常范围[6]。

1.5.2 对照组治疗方案 除基础降糖治疗外,予口服甲钴胺分散片(江苏四环生物制药有限公司,国药准字H20080290)片,每次0.5 mg,3次/天,出院后继续原方案治疗,4周为1个疗程,连续治疗2个疗程。

1.5.3 观察组治疗方案 采用梅花针循经叩刺疗法,具体方法如下:患者先取仰卧位,梅花针及叩刺部位皮肤使用安尔碘消毒,然后用梅花针沿病变部位的经脉叩刺,左手食指按在所选经脉的起始穴上,沿经脉循行的方向移动,右手持梅花针跟随左手轻轻叩刺,根据患者的病情采取轻重刺激,以局部酸麻、皮肤潮红或微小出血点为度,用干棉球反复涂擦叩刺过的地方。具体顺序为:患者仰卧位,即病变四肢循手足阳明经经络路线,依患者不同辨证,适当选取辅助经脉,如神经病变主要分布于胸腹部,可增加任脉;神经病变主要分布于上肢可增加手阳明大肠经;偏气虚者也可增加任脉,培补肾气,以阴中求阳;偏阴虚者加足厥阴肝经,滋养肝肾。患者俯卧位,再循督脉及足太阳膀胱经经络路线进行叩刺;操作手法:针尖与皮肤垂直,强度均匀,刺后即刻弹起,每条经脉连续叩击3~5次,以局部皮肤潮红及酸麻胀感为宜,对疼痛麻木部位要重点叩刺。每天治疗1次,每周治疗5天,出院后门诊继续治疗,4周为一疗程,观察治疗2个疗程。

1.6 观察指标

采用日本光电MEB-9400神经电位诱发仪,测定两组患者治疗前后腓总神经、正中神经的运动神经传导速度(MNCV)与感觉神经传导速度(SNCV);使用强生纹豪倍优血糖仪测定两组患者治疗前后空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2hPG)水平,同时静脉采血,采用高效液相色谱法测定糖化血红蛋白(HbA1c)水平的变化[7-8],观察DPN的改善情况。

临床体检症候总积分测定:参照采用多伦多临床评分系统(TCSS)[11]:①神经症状包含下肢和上肢麻木、针刺感、疼痛、乏力、走路不稳等相似症状,正常记为0分,每种症状记1分,共6分;②神经反射包含双侧膝、踝反射,消失记2分,减弱记1分,正常记0分,共8分;③感觉功能包含脚趾轻触觉、振动觉、温度觉、关节位置觉等,消失记1分,正常记0分,共5分。

1.7 疗效判定标准

显效:临床症状消失,感觉恢复正常,神经传导速度明显增加或至正常范围;有效:临床症状减轻,感觉有所好转,但未完全恢复,神经传导速度增加;无效:临床症状、感觉均无明显改变,神经传导速度无变化[9-10]。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.8 统计方法

2 结果

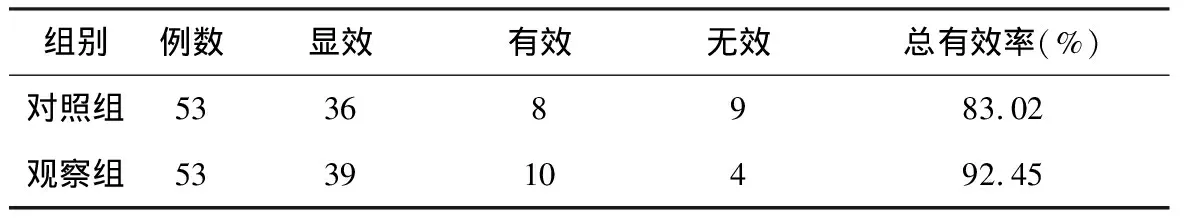

2.1 两组临床疗效比较

在基础治疗的基础上,应用梅花针循经叩刺法的观察组其临床总有效率高于对照组,经χ2检验,与对照组比较,观察组患者临床疗效总有效率与对照组差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较 (例)

2.2 两组TCSS评分比较

与治疗前比较两组治疗后TCSS均明显下降,差异具有统计学意义(P<0.05或P<0.01);治疗后观察组TCSS明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后TCSS评分比较分)

注:与治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组比较,△P<0.05。

2.3 两组神经传导速度比较

治疗后两组均可明显加快运动神经和感觉神经的传导速度,较治疗前明显提高,差异具有统计学意义(P<0.05或P<0.01);与对照组比较,观察组治疗后运动神经和感觉神经明显提高,差异显著(P<0.05),说明观察组修复神经损伤能力优于对照组。见表3。

表3 两组患者治疗前后MNCV 和SNCV神经传导速度比较

注:与治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与对照组比较,△P<0.05。

2.4 两组血糖水平比较

治疗后两组空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2hPG)、糖化血红蛋白(HbA1c)水平较治疗前明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);对照组和观察组治疗后空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2hPG)、糖化血红蛋白(HbA1c)差异显著(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后血糖水平比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05。

3 讨论

糖尿病周围神经病变(DPN)是糖尿病最常见的神经系统并发症,以周围神经损伤为主,表现多为疼痛、感觉异常、感觉缺失等。中医认为,糖尿病周围神经病的关键病机可归于瘀血,病因可为经脉损伤、痰浊壅盛、气血虚弱等。瘀血是糖尿病发展为糖尿病周围神经病变后的最终病理产物。“瘀”为中医理论中一种病理过程。瘀证多因病程日久,经脉受损,气血运行失畅导致。针灸化瘀治疗DPN,先辨“瘀”之本,辨证施治,随症取穴。络脉在机体内纵横交错,是遍布全身的循环系统, 也是脏腑内整体协调联系的重要组织结构[12]。

手阳明经为十二经脉之一,手三阳经之一。经脉分布于食指、上肢外侧前、肩前、颈、颊、鼻旁。其络脉、经别分别与之内外相连,经筋分布于外部。本经首穴是商阳,末穴是迎香。《灵枢·经脉》曰:“大肠手阳明之脉,起于大指次指之端,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循臂上廉,入肘外廉”。足阳明经也是人体十二经脉之一,首穴承泣,末穴厉兑。督脉起于会阴,并于脊里,上风府,入脑,上巅,循额,总督一身之阳气。足太阳膀胱经与足少阴肾经相表里,主脏腑、头部、筋病,其循行部位与血的化生运行有密切关系,用梅花针循经叩刺,点刺出血,可以疏通气血经络,改善机体局部的血液供应和组织代谢,调节机体的微循环,缓解神经血管受压,对神经肌肉产生良性刺激[13-14],从而达到治疗的目的。

神经传导速度是用于评定周围神经传导功能的一项诊断技术,通常包括运动神经传导速度和感觉神经传导速度的测定。神经传导速度的异常表现为传导速度减慢和波幅降低,前者主要反映髓鞘损害,后者为轴索损害。空腹血糖(FPG)、餐后2 h血糖(2hPG)水平为糖尿病最常用的检测指标,反映了胰岛β细胞功能,表示基础胰岛素的分泌功能。糖化血红蛋白(HbA1c)是红细胞中的血红蛋白与血清中的糖类相结合的产物,可有效地反映糖尿病患者过去1~2个月内血糖控制的情况。

本研究结果显示,观察组的总有效率为92.45%,显著高于对照组83.02%,同时笔者又检测了神经传导速度和血糖水平等指标,各指标均得到了改善,且优于对照组,说明梅花针循经叩刺疗法优于单一的西药疗法,经临床实践证实,该疗法能够减轻糖尿病周围神经病变患者的临床症状及体征,并能改善神经传导速度和血糖水平,而且操作简便,值得进一步推广。