甲磺酸伊马替尼药品不良反应文献分析

2019-06-26蒋同勇梁茂本

蒋同勇,梁茂本

(南京医科大学附属淮安第一医院,江苏 淮安 223300)

甲磺酸伊马替尼为首个上市并应用于临床的酪氨酸激酶抑制剂,能高度选择性抑制酪氨酸激酶(包括BCR-ABL融合蛋白、c-kit蛋白和PDGFR-α蛋白)与底物磷酸化和一系列信号传导,从而抑制细胞增殖,诱导细胞凋亡。其用于靶向治疗慢性粒细胞白血病(CML)较成功。目前已作为治疗CML、胃肠间质瘤(GIST)和急性淋巴细胞白血病(ALL)的一线用药。为了解该药的安全性,本研究中收集并分析了2003年1月至2018年6月国内公开报道的伊马替尼所致药品不良反应(ADR)相关文献资料46篇(49例)。现报道如下。

1 资料与方法

利用中国医院数字图书馆、维普医药信息资源服务系统、万方数据医药信息系统,以 “伊马替尼”或“格列卫”为主题词检索2003年1月至2018年6月国内公开报道的甲磺酸伊马替尼所致ADR文献46篇,来自30种国内期刊,合计49例报道(核对原文均为个案报道)。分析患者的性别与年龄分布、原发疾病分布及临床表现类型。

2 结果

2.1 患者性别与年龄

结果见表 1。49例 ADR患者中,男 29例(59.18% ),女 20 例(40.82% );年龄 26 ~81 岁[1-2],平均(55.05 ±14.22)岁;死亡 3 例[3-5]。

表1 甲磺酸伊马替尼致ADR患者的性别与年龄分布

2.2 原发疾病

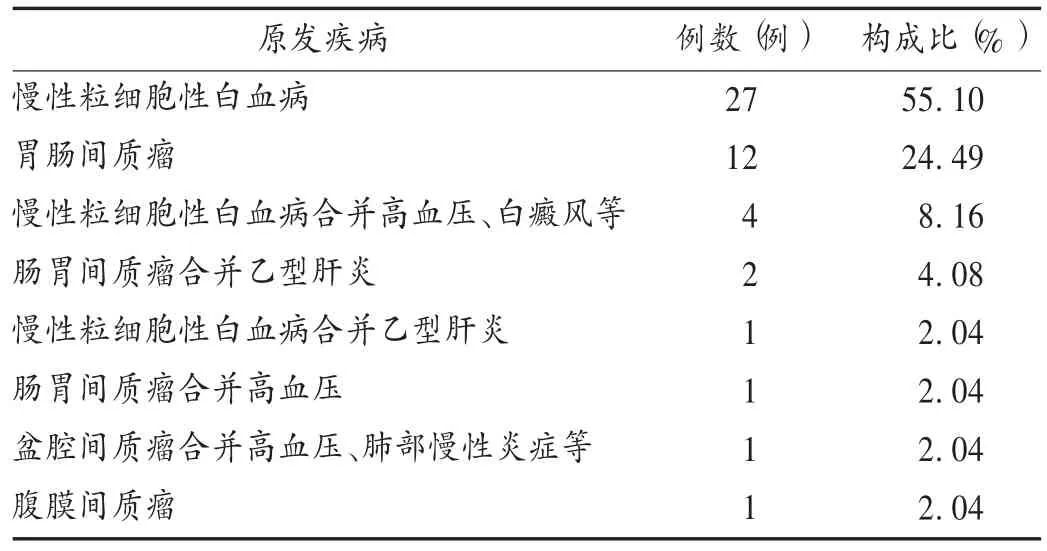

结果见表2。

2.3 ADR临床表现类型

结果见表3。

表2 甲磺酸伊马替尼致ADR患者原发疾病分布情况(n=49)

3 讨论

由表1可见,随着患者年龄的增长,ADR发生率越来越高,特别多见于50岁以上患者(32例,65.31%),其中老年患者(≥61 岁)16例(32.65%),3 例死亡患者年龄分别为 50 岁[5]、70 岁[3]和 72 岁[4]。张颖等[3]报道,患者,女,70岁,因诊断为CML(急变),选择甲磺酸伊马替尼200 mg(每日2次)治疗。服药当日患者述皮肤瘙痒,予西替利嗪口服后症状缓解。服药后第8日,患者再次感到皮肤瘙痒,体格检查见全身皮肤潮红、水肿,可见糠状细碎脱屑,呈红皮病的临床表现,立即静脉注射地塞米松10 mg(每日1次),5 d后患者症状缓解,停用地塞米松。服药第16日体格检查发现,患者全身皮肤散在针头大红色斑疹,压之褪色,类似麻疹,再予地塞米松(用法剂量同前)。服药第18日患者开始出现双手及面部皮肤大面积剥脱,停用伊马替尼,继续予以地塞米松,并给予预防感染、对症支持治疗,加强护理。服药后第22日,患者因重症肺炎导致呼吸循环衰竭死亡。年龄较大患者ADR发生比例较高,可能是因为随着年龄的增长人体各脏器功能减退,甲磺酸伊马替尼在血液循环中的药物清除能力下降导致药物蓄积,进而增加ADR的发生风险。

表3 甲磺酸伊马替尼致ADR临床表现类型(n=240)

由表2可见,CML患者服用甲磺酸伊马替尼发生ADR的比例最高(55.10%),这可能与该药最早应用于CML的治疗有关。49例ADR中有3例患者合并乙型肝炎。赵攀等[4]报道,患者,男,72 岁,确诊 CML(慢性期),BCR-ABL融合基因阳性(P210)。既往慢性乙型病毒性肝炎病史20余年,给予患者口服伊马替尼400 mg(每日1次)治疗。用药至第11个月患者开始出现乏力、腹胀、纳差、尿黄、肤色发黄,转氨酶及胆红素大幅升高,凝血酶原时间大幅延长,腹部B型超声检查示肝脏体积缩小,包膜欠光滑,门静脉内径1.4 cm,腹盆腔积液,“小三阳”,HBV-DNA 定量 9.25 ×105copies/mL。重症肝炎考虑为乙肝病毒再激活后导致的肝功能损害。立即停用伊马替尼,加用恩替卡韦联合阿德福韦酯抗病毒治疗,同时予保肝、退黄、输注新鲜血浆等支持治疗,但患者肝功能损害病情进行性恶化,3周后死亡。建议临床医师应用甲磺酸伊马替尼过程中应注意询问患者的既往史,对于有肝、肾基础疾病的患者,应仔细权衡利弊后决定是否使用该药,并加强监护;一旦出现ADR应及时停药并对症治疗。

皮肤及其附件的ADR也多有报道[5-7]。口服甲磺酸伊马替尼有31%~44%的患者出现皮肤反应[8],最常见的为麻疹样药疹。由表3可见,皮肤及其附件ADR的发生率最高,且通常呈剂量依赖性,与国外报道一致[9]。胡荣毅等[7]报道,患者,女,48岁,因胃间质瘤术后约1个月发现肝脏占位性病变,给予甲磺酸伊马替尼片400 mg口服(每日1次)。约1个月后胸背部出现稀疏鲜红色斑疹、丘疹,针尖大小,轻痒,自行口服抗过敏药后皮疹部分消退,留下小片状淡褐色色素沉着斑。5 d后全身皮疹再发加重,绿豆大小,密集分布,伴剧烈瘙痒,全身皮疹迅速融合,弥漫潮红、肿胀,尤以肢端为甚,行动受限,自觉皮肤灼热,全身皮疹表面密集糠状或叶片状脱屑。停服甲磺酸伊马替尼,给予对症治疗,全身皮疹明显好转。患者再次自行口服甲磺酸伊马替尼片200 mg(每日2次),服药后全身皮疹迅速加重,弥漫潮红,四肢远端皮肤高度肿胀,无法行走,剧痒,伴发热(38.5℃),不思饮食,肢体乏力。双颌下、双腹股沟可触及多枚蚕豆至鹌鹑蛋大小肿大淋巴结。头面部、躯干、四肢弥漫性潮红斑,表面潮湿,其上覆密集糠状或灰白叶片状鳞屑。双小腿、双足背、手掌红斑表面渗液明显,高度肿胀,压痛阳性。颈项、外阴、腹部、臀部见多处线状裂隙,点状、斑片状糜烂或类圆形浅溃疡,表面清洁。口唇较多灰白色分泌物,双眼睑轻度外翻。但甲磺酸伊马替尼对皮肤损害的机制目前尚不清楚,可能与伊马替尼本身的药理学作用有关,也可能是伊马替尼导致的超敏反应。

甲磺酸伊马替尼对神经系统的损害主要表现为乏力、头昏或头痛、肌力下降或肌肉疼痛等,其引起周围神经病变国内外只有2例报道[10-11]。王博等[12]报道,患者,男,59岁,有乙型肝炎病史20年,确诊为GIST,并行肿瘤切除术,术后为防止肿瘤复发,规律服用甲磺酸伊马替尼400 mg(每日1次),服药5周后,出现乏力加重,伴恶心厌食,同时出现腹痛、皮肤及巩膜黄染。诊断为乙型肝炎重叠戊型肝炎,虽采取保肝、降血氨、降黄等对症治疗,病情未见好转,后出现昏迷,全身皮肤及巩膜重度黄染;肝掌阳性;双大腿内侧、会阴部及肘部大片皮下瘀斑,四肢明显水肿;全腹肌紧张,移动性浊音可疑阳性。诊断为急性肝功能衰竭(药物性)、肝性脑病。进行人工肝治疗,病情逐渐加重,遂行肝移植,患者于术后4周痊愈出院,其肝肾功能、凝血功能指标基本恢复正常。

甲磺酸伊马替尼对呼吸系统的损害主要表现在肺部感染率较高,临床应重视。穆维静等[13]报道了1例59岁男性患者,6个月前确诊为CML,口服甲磺酸伊马替尼400 mg(每日1次)治疗。感冒后患者出现活动后气短,逐渐加重,胸部CT检查提示间质性肺炎,结合病史及相关检查,考虑为甲磺酸伊马替尼所致,遂停用。该药对心血管系统的损害较严重,甚至危及生命,其主要临床表现见表3。刘娜等[14]报道,患者,女,39岁,因CML(急变期)口服甲磺酸伊马替尼胶囊400 mg(每日2次),1 d后出现胸闷,2 d后早晨症状加重,呼吸加快,坐起后症状缓解,午后诉胸闷憋气加重,呼吸急促,伴双侧胸痛,端坐位后仍无缓解,CT显示心包、双侧胸腔积液[14]。

此外,张静[15]报道了1例男患者,因CML(急变期)口服甲磺酸伊马替尼 600 mg(每日1次),即出现白细胞、血小板及红细胞降低,后用量减至300 mg(每日1次),白细胞、血小板及红细胞仍持续降低。高华强等[16]报道了1例CML口服甲磺酸伊马替尼600 mg(每日1次),引起急性肾功能衰竭。

综上所述,甲磺酸伊马替尼的ADR主要表现为全身性损害及呼吸系统、消化系统、心血管系统等病变,临床用于治疗心功能不全、严重肝肾功能不全等患者时应密切注意,一旦出现ADR应及时停药并对症治疗。