CT和ECT在骨转移瘤诊断中的应用效果比较

2019-06-26四川省中西医结合医院放射科四川成都610000

1.四川省中西医结合医院放射科(四川 成都 610000)

2.西南医科大学附属成都三六三医院核医学科 (四川 成都 610000)

魏 萍1 李 金1 袁 方1蒋丹丹1 青 春2

骨转移瘤指原发于身体其他部位的肿瘤通过各种途径转移到骨骼内并继续生长,最终形成子肿瘤[1]。骨是肿瘤最为常见转移部位之一,所有癌症患者都可能发生骨转移瘤[2],其中乳腺[3]、前列腺[4]、肺部、甲状腺[5]及肾脏原发恶性肿瘤的骨转移瘤占比超过90%。研究发现,超过75%癌症患者死亡时发现存在骨转移。大部分骨转移瘤患者有原发恶性肿瘤病史,通常发生在治疗期间或治疗后的几年时间内。据统计,我国骨转移瘤中最常见的转移部位前三位为盆骨、股骨及脊柱,表明躯干及四肢靠近心脏部位是高发区域。骨转移瘤临床病症通常表现为全身消耗症状、转移病灶处局部疼痛、病理性骨折等,其中70%以上患者存在疼痛症状[6]。发射型计算机断层成像(ECT)及CT是临床常用影像学检测手段,基于此,本文通过研究CT和ECT在骨转移瘤诊断中的应用效果比较,以期在骨转移瘤诊断上作出指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择医院2015年12月到2017年12月恶性肿瘤患者100例,男性57例,女性43例;年龄42岁-75岁,平均(54.08±5.79)岁;乳腺癌40例,肺癌35例,肝癌18例,前列腺癌7例;单发转移灶62例,多发转移灶28例;腰椎40处,胸椎20处,髂骨18例,骶椎12例。

1.2 纳入、排除标准

纳入标准:(1)经病理学检查确定有明确原发肿瘤病史者;(2)平面骨显像首次出现阳性者;(3)患者及家属知情并签署知情同意书,本研究经过医院伦理委员会同意。

排除标准:(1)有CT、ECT禁忌症者;(2)慢性器官衰竭者;(3)检测前2个月内有放化疗史者;(4)精神疾病者;(5)严重骨髓功能障碍者;(6)生存期评估低于3个月者;(7)妊娠期妇女、儿童;(8)肝肾功能严重障碍者;(9)对所用药物过敏者。

1.3 检测方法所有患者均进行CT、ECT检查。

1.3.1 CT检测方式:采用美国通用公司GE 64排CT扫描仪进行检查,患者取仰卧位扫描。仪器参数:层厚5mm,层间距5mm,管电压120kV,管电流300mA。

1.3.2 ECT检测方式:采用美国通用公司生产双探头单光子计算机断层显像仪进行检测,患者静脉注射亚甲基二膦酸盐注射液(99mTC-MDP)30mCi,饮水1000 mL,叮嘱患者多排尿,注射2h后进行检查,患者分别取前后位全身显像,必要时可配合局部平面影像确定。仪器参数为:矩阵256×512,扫描速度18cm/min,电压120kV,能峰140keV,窗宽20%。

1.4 诊断标准

1.4.1 ECT诊断标准:(1)良性骨改变:圆形状态放射性浓聚灶,根据其分布、数量、形态结合患者手术、创伤等病史及其他检查结果可确诊为良性病变。(2)骨转移:肋骨方向出现类条状放射性浓聚灶,根据其分布、数量、形态结合患者病史及其他检查结果可排除良性病变。

1.4.2 CT诊断标准:(1)良性骨改变:放射性浓聚灶位于患者椎体前缘或松质骨区,局部骨密度增高,椎间盘出现真空症状,同时椎体边缘出现骨增生及硬化边;放射性浓聚灶位于肋软骨交界处并结合患者病史确诊为良性病变。(2)骨转移:椎体溶骨性骨质破坏或局部发现团状密度加强的成骨变化。

1.5 观察指标①统计两种检测方式诊断骨转移瘤效能,包括准确率、特异性、敏感性;②统计两种检测方式对不同恶性肿瘤检出率;③统计两种检测方式对不同病灶部位判断准确率。

1.6 统计学方法本文数据采取统计学软件SPSS17.0进行处理,数据均采取双人录入EXCEl表格,计数资料采取%表示,组间比较采取χ2检验,P<0.05表示有统计学意义。

2 结 果

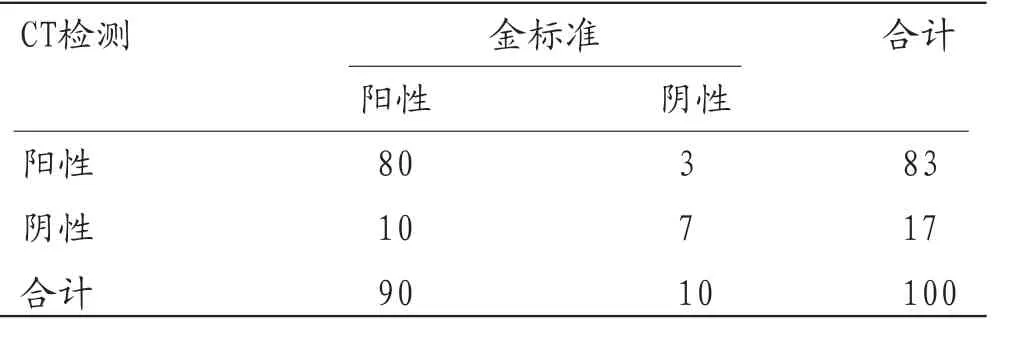

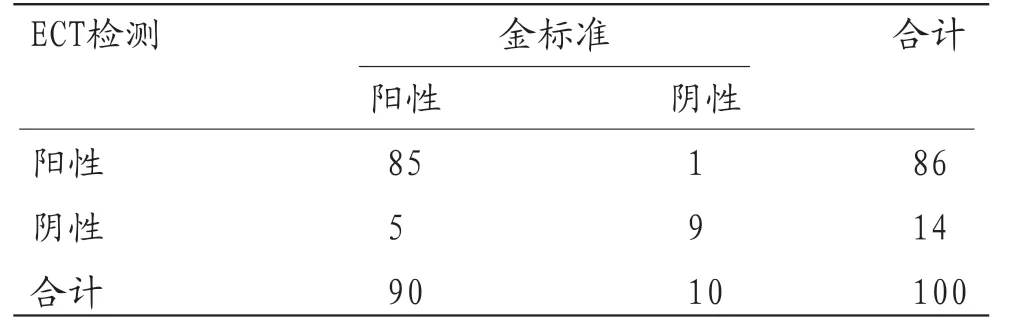

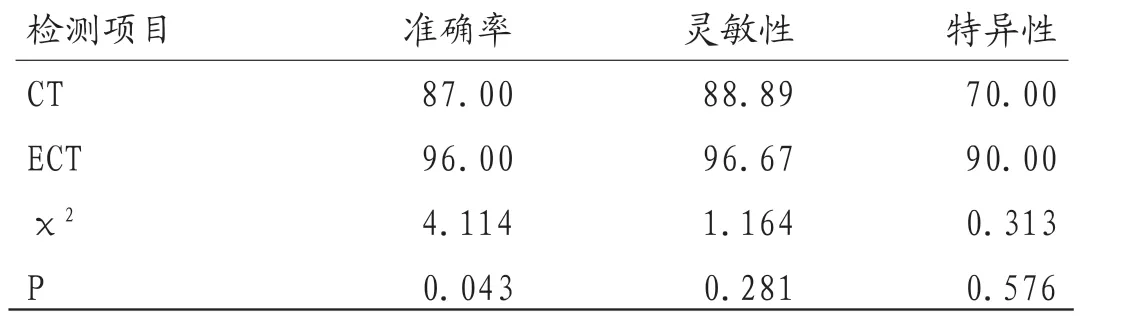

2.1 两种检测方式诊断骨转移瘤效能比较ECT诊断骨转移瘤准确率高于CT检测,差异有统计学意义(P<0.05);ECT诊断骨转移瘤灵敏性、特异性均高于CT检测,但差异无统计学意义(P>0.05),见表1-3。

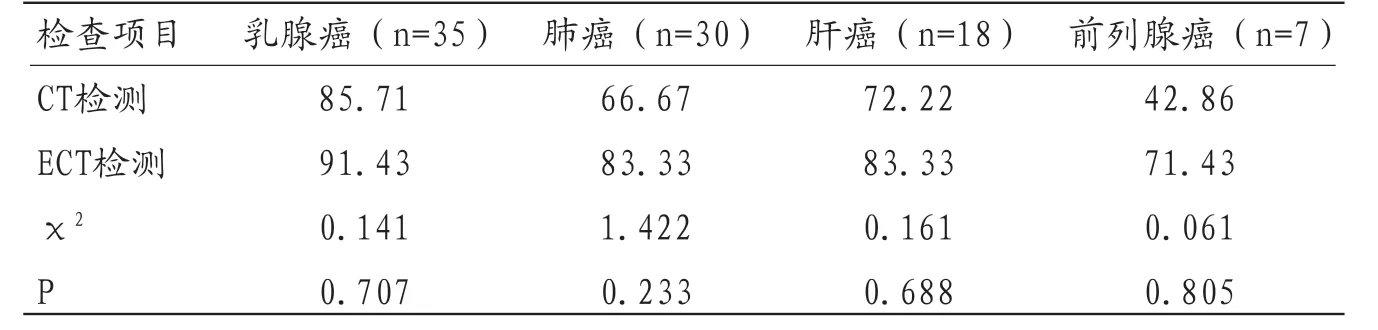

2.2 两种检测方式对不同恶性肿瘤检出率比较ECT对不同恶性肿瘤检出率高于CT,但差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

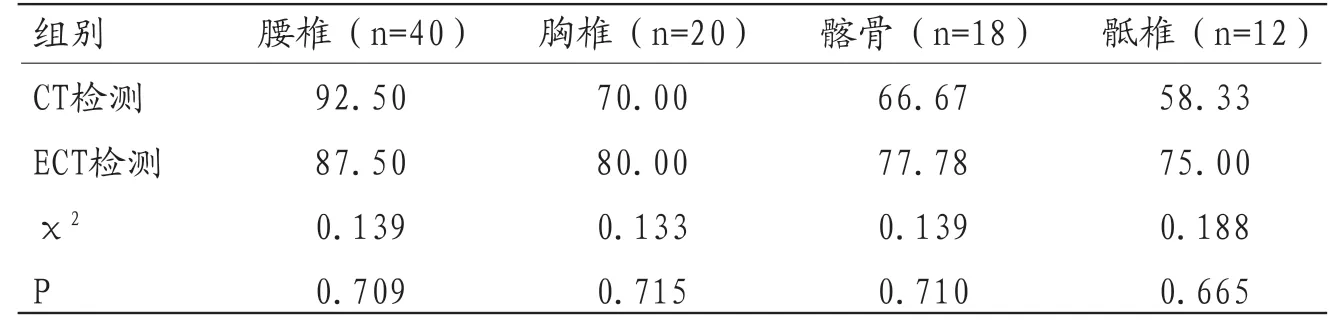

2.3 两种检测方式对不同病灶部位判断准确率比较ECT判断不同病灶部位准确率均高于CT检测,但差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

3 讨 论

癌症已成为我国死亡原因位列第一的疾病,在治疗前对肿瘤分期是评估患者预后及选择治疗方式重要依据,TNM肿瘤分期中M分期即根据有无远处转移进行分期[7],而骨转移是除肝转移、肺转移外第三大转移部位。恶性肿瘤病情发展后期,肿瘤细胞易脱落并随血液转移,骨骼由于供血丰富成为最常见的转移部位[8]。骨转移瘤临床上会导致患者严重骨痛等症状,同时肿瘤细胞对骨组织正常功能造成影响,导致病理性骨折等,使患者生存质量下降[9]。骨转移瘤是一种常见骨肿瘤,发病率是原发性骨肿瘤发病率38倍以上。骨转移瘤主要通过血流运行转移,少部分是通过相邻病灶蔓延导致,如鼻咽癌[10]及口底癌。骨转移瘤病灶多发生于骨髓内,通常在红髓丰富区域,如扁骨等。骨转移瘤会导致溶骨性破坏,同时发生反应性骨质增生,瘤组织通常呈灰白色并伴出血坏死[11]。所有恶性肿瘤都可能发生骨转移,发生概率较小称为厌骨性肿瘤,如消化道、子宫肿瘤;发生骨转移概率较高称为亲骨性肿瘤,如甲状腺癌、肺癌、前列腺癌等。骨转移瘤可分为溶骨型、混合型,大部分为溶骨型。溶骨性破坏指骨细胞增加及功能加强导致溶骨或肿瘤细胞直接引起溶骨现象,溶骨性转移可发生于长骨及扁骨,长骨处溶骨性转移表现为松质骨中斑片状骨质破坏,扁骨处溶骨性破坏表现为大小不等骨质破坏区。

骨转移瘤检测中CT与CET是常用影像学检测方式[12],其中CT有较好密度分辨率,可清晰显示骨质破坏状态,且不受骨质重叠干扰[13]。CT可观测到骨质破坏内部结构,观察骨质硬化、骨壳膨胀情况,同时CT可表示破坏骨周围软组织肿块与周围组织联系[14]。由于正常人体骨髓腔为组织脂肪,而出现骨转移瘤后,肿瘤组织逐渐取代脂肪组织,提高骨髓腔内密度,CT可早期检测到并显示骨髓腔中浸润程度。ECT是以放射性核素追踪技术为基础的一种检测方式[15],利用向患者体内注射放射性药物,使病灶处放射性浓度高于正常部位,达到确定肿瘤转移目的。ECT具有全身一次成像、敏感性高优势,在临床上已成为诊断骨转移瘤首选检测方式[16]。

本研究结果显示ECT对骨转移瘤诊断效能高于CT,可能原因为ECT是通过放射核素在病灶处放射浓度特异性表现评估病变,敏感性较高。吴国等[17]研究发现采用ECT全身骨显像诊断骨转移肿瘤准确率87.50%、敏感性96.67%、阴性预测值91.67%均较高,特异性73.33%较低,可能原因为核素在骨骼系统中分布受局部血流量、成骨细胞活跃程度、无机盐代谢影响,而患者存在炎症等因素影响体内核素分布。本研究发现两种检测方式在对不同恶性肿瘤肿瘤骨转移检出率差异不大,其中乳腺癌检出率最高,可能原因为乳腺内腺体分布广泛、循环丰富;肺癌与肝癌检出率也较高,可能原因为这两种脏器是机体重要组织器官,拥有丰富血流分布,容易携带肿瘤细胞转移。本研究发现两种检测方式对不同病灶处判断准确率无明显差异,其中椎骨是出现骨转移瘤高危部位,由于椎骨处于人体中心,与心脏、肝等重要脏器距离较近,机体血流循环都会涉及椎骨,椎骨转移可表现为椎弓根及椎体中出现放射性异常。

表1 CT诊断骨转移瘤与金标准比较

表2 ECT诊断骨转移瘤与金标准比较

表3 两种检测方式诊断效能比较(%)

表4 两种检测方式对不同恶性肿瘤检出率比较(%)

表5 两种检测方式对不同病灶部位判断准确率比较(%)

综上所述,本研究采用ECT诊断骨转移瘤准确率较高,在不同恶性肿瘤检出率及不同病灶判断准确率与CT检测无明显差异。