新媒体语境中的五四新诗

2019-06-25黄忠顺

黄忠顺

《许子东现代文学课》讲鲁迅、郁达夫、巴金、老舍、张爱玲,均有精彩独到之处,但正如许子东自己的评价:“这不是一部文学史稿,也不是研究论文,这只是课堂录音。所以一定会有许多即兴、疏漏或不严谨。”[1]4由于名人效应,也由于视频与书籍联动,这“课”传播得十分广泛。正是这种广泛性,引发了笔者的批评兴致。这里仅就“第七讲‘五四新诗的发展”所谈新诗诗人、草创之作以及作品选析各拈一点来评论。

“一个有趣的现象”

在“最早的新诗诗人”的话题下,许子东讲了“一个有趣的现象”:“中国现代文学史上的诗人,几乎都不写小说。比如徐志摩、闻一多、戴望舒、卞之琳、郭沫若,没有一个写小说的。他们偶然写写散文,郭沫若还写戏剧,而徐志摩和戴望舒只是诗人。”[1]198

这里的“有趣”,可能不是許子东讲的“现象”,而是许子东居然如此讲“现象”。

许子东说他的现代文学课,同时选钱理群、温儒敏、吴福辉著《中国现代文学三十年》和夏志清著《中国现代小说史》做教材。而这两套教材不都篇幅不小地讲了郭沫若的小说吗?夏志清的《中国现代小说史》甚至是列专章讲郭沫若和郁达夫的小说(见其第一编第四章)。

其实,目前除了闻一多写小说的证据还找不到,许子东所列另外几位诗人都写有小说。王文彬、金石主编的《戴望舒全集》(中国青年出版社,1999年)有“小说卷”;姜诗元编选的《卞之琳文集》(华夏出版社,2000年)选录其小说《夜正深》《石门阵》《红裤子》《一元银币》《海与泡沫》5篇。徐志摩呢?他不仅写小说,而且是被诗名掩盖着的出色小说家。

徐志摩1922年冬开始在《新浙江·新朋友》和《努力周报》发表诗作,1923年2月在《努力周报》发表了第一篇小说《一个不很重要的回忆》。他在诗歌与小说上可以说几乎同时起步。1930年由中华书局出版的徐志摩小说集《轮盘》(包含11篇小说),如今可在图书馆查到民国十九年、二十一年、二十三年和二十五年四个版本,可谓畅销一时。1935年由茅盾负责编选的《中国新文学大系·小说一集》入选了徐志摩的两篇小说《老李的惨史》《小赌婆儿的大话》,这标志着徐志摩的小说创作步入当时最权威的新文学史著。在“小说一集”中,入选作品较多的是文学研究会的冰心(也是“中国现代文学史上的诗人”)和叶绍钧(各选5篇),许地山这样重要的小说家,以及20年代乡土派小说主将彭家煌都仅选两篇,而庐隐只入选一篇。这说明在“新文学大系”编者心目中,徐志摩的小说不仅有文学史地位,且地位不低。沈从文当年对徐志摩小说的评价是:“这独特的华丽,给我们另一种风格的神往。”[2]其实,徐志摩的小说随题材与描写对象的变化,有的写得质朴而具有现实批判性,有的写得华丽而沉于缪斯的芳华,而最能代表其风格的是他独特的华丽。徐志摩说他理想中的小说,“像一首完整的抒情诗,有它独具的生动的气韵,紧密的结构,灵动的闪光。”[3]他追逐着这理想,成为中国现代诗化小说的重要开拓者。比如,《一个不很重要的回忆》(收入《轮盘》时改名《春痕》),该小说分四节,即“瑞香花———春”“红玫瑰———夏”“茉莉花———秋”“桃花李花处处开———十年后春”。每一节将人物风韵,情绪流波,以及对大自然风物的描绘交相融合,其人、景、物、情构成烘托暗喻的关系,其季节更替,物华变易,带着象征的意味。其语言尤富诗意,如第二节写春痕姑娘画的水彩玫瑰:“仿佛是多情的杜鹃,在月下将心窝抵入荆刺沥出的鲜红心血,点染而成,几百阕的情词哀曲,凝化此中。”

这里对徐志摩的小说多说了几句,是因为许子东在后面讲沈从文时,又讲了一个文学现象:“当时偏右的文坛作家,如胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等多是诗人、散文、政论家,没有一个小说家。……写小说的大部分‘左倾:文学研究会微左,创造社后期很左,‘左联更不用说,写出来的故事都是阶级斗争。小说界唯一明显的例外,就是沈从文。”[1]353即使许子东眼里没有徐志摩的小说,这“小说界唯一明显的例外”也不止沈从文一个啊,废名算不算一个?

“在中国人的传统想象里”

许子东的课重视文学鉴赏。他在“第七讲第二节”重点选讲了4首诗,郭沫若的《炉中煤》是其一。

许子东说:“在中国人的传统想象里,如果形容祖国是一个人的话,通常是‘母亲……约定俗成的说法是,把山川想象成母亲,因为抚养我们长大。父亲是什么呢?是王朝,皇帝天子。”然后许子东由远及近地回到这首诗的时代:“在‘五四时期,王朝、政府可以被打倒,政治道统要被推翻,但祖国‘母亲始终是爱的对象,必须对她忠诚。”在此基础上,许子东才点明这首诗的要点:将祖国比喻成自己的爱人,在中国语境里是“陌生化”,是“大逆不道”。“祖国是爱人,那你自己是谁?这只有在‘五四才会发生……读诗能读出一个时代”[1]207-208。

若顺着许子东的解读方向继续推演,可以说,这首诗书写了一个“俄狄浦斯情结”———养育我们的母亲被儿子转化成了恋爱对象,并且要打倒和推翻王朝、政府和政治道统这个父亲。如果进一步推演———

这首诗的第二节:

你该知道了我的前身?

你该不嫌我黑奴鲁莽?

要我这黑奴底胸中,

才有火一样的心肠。

这表明心潜“俄狄浦斯情结”的“鲁莽”之“黑奴”有着被压迫、被奴役阶层的身份。由此或可说,写于1920年的这首诗,有感于1919年爆发的五四爱国运动,而潜意识地向往着1917年的“十月革命”?

当然,许子东没有将他的见解推演到这一步,他是含蓄半吐,给人启发。问题是他睿智的解读得以成立并可推演到这一步的前提是无知的信口开河。虽然在儒家观念里,在三纲五常的礼教体系中,中国人一向将“皇帝天子”想象为“父”,将“民”想象为“子”,但将“祖国”比喻为“母亲”,却不在“中国人的传统想象里”———直到郭沫若写《炉中煤》的那一年,还没有进入中国人的想象。

在中国古典文献中,极偶然地出现过“祖国”这个词,却并非现在的意义。据语言学方面的研究,中国人称呼自己的国家为“祖国”,是从清末一批留日华人开始的,它是近代以来兴起的民族国家运动的产物。或许因为中国是一个父权制传统十分深厚的国家,“祖国”作为国家概念在那时国人的想象中,它是“雄性”的,其喻词是“雄狮”。有时候是“睡狮”,有时候是“醒狮”,总之是个雄性狮。在五四新文化运动之前,在新诗诞生之前,“祖国”还从未在汉语中被给予明确的女性化想象!而最早将祖国想象为女性的诗歌,有郭沫若的《炉中煤》、刘半农的《三唉歌(思祖国也)》,都是留学海外时的创作。这两篇新诗草创期的作品都是将祖国想象为男性抒情主人公的异性“爱人”。

在中国人的想象中,首创“祖国母亲”想象的,是《炉中煤》写成五年之后闻一多所作组诗《七子之歌》(1925)。这组诗有感于神州故土“失养于祖国,受虐于异类”,借《诗经·邶风》七子与母亲的故事,将祖国比喻为母亲,而被割让的澳门、香港、台湾、威海卫、广州湾、九龙、旅顺大连则是祖国母亲的七个儿女。但我们并不能简单地将中国人后来对“祖国母亲”比喻的广泛认同完全归于这组诗的流传与影响。事实上,“祖国母亲”的比喻在西方较早流行。它成为中国人的思维定式,有欧风美雨的助力。1765年狄德罗大百科全书“祖国”词条就说:“祖国是每一个人的第一个母亲。”

《蝴蝶》如何“划时代”

中国现代文学课的任务是双重的。一方面,它致力于对现代文学鉴赏力的培养;另一方面,它还志在梳理历史。所以许子东专列“草创期的代表作”来触摸新诗源头的历史纹理。这草创之作的第一篇是《蝴蝶》,许子东是这样引导学生感受历史的:“如果今天写这样一首诗去投稿,大概是不会被发表的。但在当时,这首诗就是划时代的。”[1]202这只能属于引言,引出《蝴蝶》如何“划时代”。但关键地方语焉不详而末节之处喋喋不休,常常是许多受欢迎的课堂教学不同于学术论著的地方。许子东的这部课堂实录也忠实地呈现了这种毛病。当然,迄今为止的文学史著,也难见将《蝴蝶》如何“划时代”讲清楚的,甚至经常将《蝴蝶》的诗行排错。

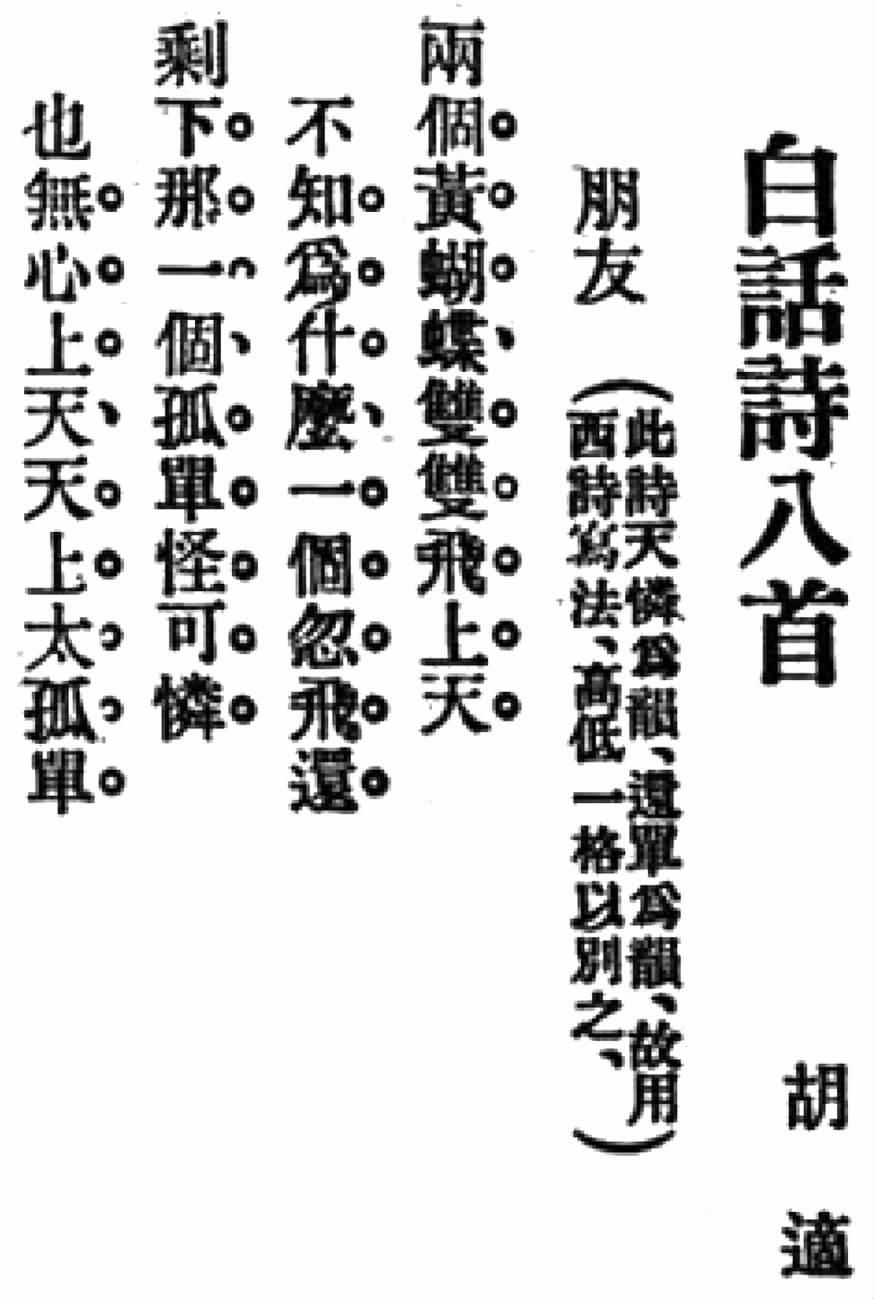

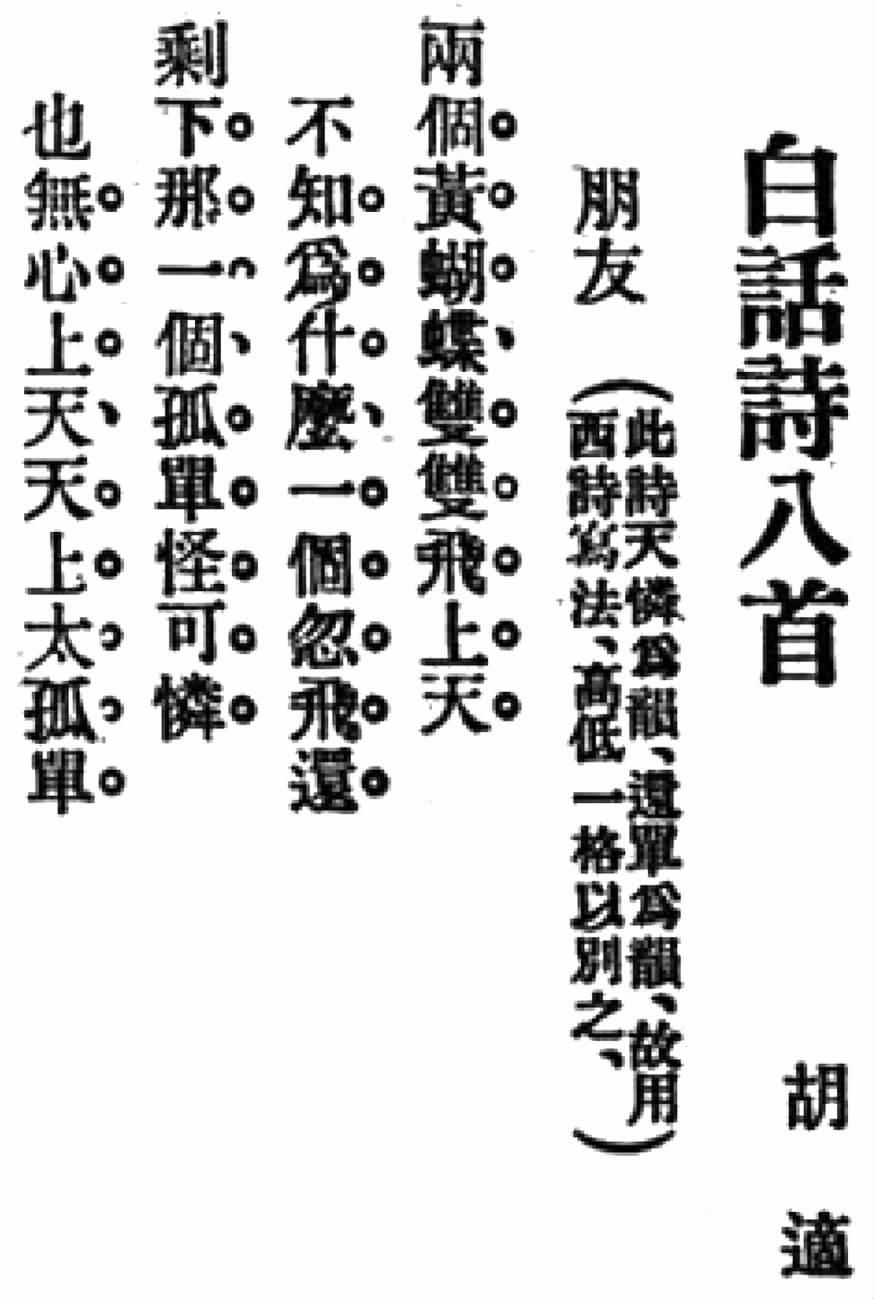

通常认为,《新青年》二卷六号(1917年2月)发表的胡适《白话诗八首》是已正式发表为视域的最早的新诗。《蝴蝶》只是八首之一,是否“划时代”只属于《蝴蝶》?《蝴蝶》如何“划时代”?如果不看当期的《新青年》,这问题弄不明白。以下是当期《新青年》页面的局部截图。

该诗原题《朋友》。需要特别注意的是,“朋友”题名下方有一副文本———加括号的双行夹注:“此诗天怜为韵、还单为韵,故用西诗写法,高低一格以别之。”意思是说,这首诗采用的是西诗押交韵(ABAB)的形式,所以要用西诗高低一格的方式建构诗行呼应其交韵。

这样的押韵与建行,在中国诗歌里是全新的,并且符合汉语诗的规律,属于中西合璧的诗体。

所谓符合汉语诗的规律,这里指林庚所说的“半逗律”。“半逗律”要求诗行分为相对平衡的上下兩半,这两半之间自然就会出现一个间歇点,这也是这个诗行的节奏点。林庚说:

中国诗歌形式从来都遵守着一条规律,那就是让每个诗行的半中腰都具有一个近于“逗”的作用,我们姑且称这个为“半逗律”,这样自然就把每一个诗行分为近于均匀的两半;不论诗行的长短如何,这上下两半相差总不出一字,或者完全相等……“半逗律”乃是中国诗行基于自己的语言特征所遵循的基本规律,这也是中国诗歌民族形式上的普遍特征。[4]

据林庚的归纳,无论旧体诗还是新诗,基本上都遵守“半逗律”。

胡适的诗,在版式上将“两个黄蝴蝶,双双飞上天”10个字作为一行,中间的逗点形成一个节奏点,读起来是汉语诗句的“半逗律”节奏,但整首诗的错落建行对应其交相押韵,属于借鉴西方诗歌的形式,传达汉语诗句的节奏。这个“新”切合了以“中/西”论“旧/新”的“现代性”想象,这就使新诗大体成立了———“划时代”。

虽然诗是最古老的文体,但“新诗”作为一种拥有广泛社会性的文学是印刷机时代的产物。按照麦克卢汉的说法,印刷机迫使声音沉默,开启了默读的时代。默读强化了视觉在阅读中的功能,这才为以分行书写为标志的文体生产提供了可能。当诗行的建构开始以新式排版后的视觉形式呈现出来,就带出了诗与散文形式区别的最直接的观感———诗是分行排列的,散文不是。只有在这种情况下,所谓的新诗,所谓的自由诗才得以诞生。在传统文学中,诗和散文都是不分行的连续书写,以句读吟诵的方式阅读。诗与散文的区分必须依赖诗的格律等固定套路来识别。也就是说,只要在书写与传播的形式上,诗还不能借助视觉的建行来确立自己区别于其他文体的时候,诗便不能进入不拘固定形式套路的自由体的“新诗”时代。

从这个意义上说,新诗形式的最基本问题(也是第一标记)就是视觉化的建行。新诗创作的诞生一定起步于视觉上的诗行建构。如果将《朋友》重新给予传统文学的连排形式:

两个黄蝴蝶双双飞上天不知为什么一个忽飞还剩下那一个孤单怪可怜也无心上天天上太孤单

再按照传统的方式吟诵,人们就会将它归入不严格合律的五言诗。除“也无心上天”这句有失节奏,其他皆合律,而语言明白如话,这样的诗能“划时代”吗?这叫打油诗,自唐以来屡见不鲜。

胡适“白话诗八首”只有《朋友》一首是明确借鉴西诗的形式建行而与旧诗区别开来的。像《赠朱经农》《月》等诗还是传统的不分行的连排。《他》《江上》《孔丘》介于《朋友》与《赠朱经农》《月》之间,即它虽然做了分行排列,但其分行与后来分行排列的旧诗没区别。这样,它们看起来都不过是语言俗白的传统七言、五言诗而已,无法将其拿到新诗的台面上来讲。所以,不是文学史上通常讲的胡适的《白话诗八首》“划时代”,而是《朋友》“划时代”。

《朋友》“划时代”的意义并没有及时被诗界领悟。《新青年》第三卷四号(1917年6月)以中英文对照刊发刘半农译虎特(Hood)《缝衣曲》诗,英文每段是错落建行的横排,译成中文的对应段落却成了不分行的连续竖排。直到《新青年》第四卷一号(1918年1月)刊载胡适、刘半农、沈尹默三人“合辑”的九首白话诗,才都采用视觉化的建行。

《朋友》1920年收入《尝试集》时,改名《蝴蝶》并删除了副文本。从《尝试集》初版看,其第一编自觉地进行视觉化建行的诗不多,第二编就比较多了。到1922年《尝试集》增订第四版,胡适不仅从建行的角度对第一、第二编进行了修改,而且新增的第三编在诗的建行上更趋成熟,与之相应,这一编的诗艺也更成熟。

徐志摩有篇短文谈他在《时事新报·学灯》上发表《康桥再会罢》的经历[5]。这首诗最初印出来时,诗的分行被取消了,变成了连排的一片。徐志摩写信去,《学灯》立即声明道歉并分行重刊,却又分错了行(大约是按旧诗规整的字数分行),按徐志摩的说法是“原稿的篇幅全给倒乱了:尾巴甩上了脖子,鼻子长到下巴底下去了!”《学灯》又重排第三次,才弄清了这首诗视觉化的建行。这已是1923年春。可见,《蝴蝶》“划时代”,并非振臂一呼,响者云集,实乃经历了一个有着曲折戏剧性的过程。

迄今为止,我们有关新诗草创的话题,忽视媒介转换的作用,因而也忽视其原始文献的版式、建行和副文本等可读信息,仅仅在语言符号层面分析,难以触摸到历史变化的某些重要纹理。

注释

[1]许子东.许子东现代文学课[M].上海:上海三联书店,2018.

[2]沈从文.《轮盘》的序[A].见轮盘[C].上海:上海商务印书馆,1930:2.

[3]徐志摩.轮盘[M].上海:上海商务印书馆,1930:5.

[4]林庚.关于新诗形式的问题和建议[J].新建设,1957(5).

[5]徐志摩.《现代评论》与校对[A].见顾永棣编.徐志摩全集·散文卷[C].杭州:浙江人民出版社,2015:498.