山水古城街巷空间的形式美分析

2019-06-25刘远峰

刘远峰

摘 要:作为被联合国教科文组织确认为“世界文化遗产”以及被国务院公布为“中国历史文化名城”云南特色山水古镇,大研古镇是研究我国山水古城镇对地理条件的运用的重要的重要遗产,其街巷空间布局的审美精髓应该得到挖掘和进一步发扬。本文主要对大研古镇街巷的形式美表达进行探讨,以挖掘大研古镇街巷空间布局的审美理念对现代城市规划和景观设计的意义。

关键词:街巷空间;形式美;表达

“丽江古城”,即“大研古镇”,有别于中国历史上尤其是北方任何一座等级森严的王城,在营造选址、空间布局、水系走向等各方面都大相庭径。显然,它没有受到“方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨”的主流建筑思想的束缚。作为纳西族传统聚居地,历史悠久的“大研古镇”近年来受到了国内外专家学者的高度关注。这是因为大研古镇是研究纳西族朴素生态观与审美思想的重要史料。古镇中的街巷、广场、民居院落和水景空间无不蕴含着丰富的美学思想,体现出地方营造文化、民族宗教信仰和艺术追求相碰撞后所产生的美学升华,是纳西族审美情趣的重要佐证。

作为事物构成要素的物质材料的形状、线条、色彩等自然属性及其节奏与韵律等组合规律呈现出来的审美特性就是形式美。大研古镇的形式美是多方面的,不仅表现在以点和线的形式存在的景观的灵活多变上,还在于作为面的景观的街巷底界面和侧立面的节奏和韵律感上。对其美学特点进行一定的探究,对山水古城的保护和开发以及新的城镇建设都是非常必要的。

一、点的形式美

大研古镇街巷空间中作为点的形式存在的空间要素主要有广场中的三眼井和树池等。这些空间要素充分考虑了人的各种感官要求,形式感上富有审美趣味,其中三眼井最具代表性。

大研古镇的广场中点景运用是其街巷节点空间点景的主要形式。广场点景有的布置在广场一角,有的在广场边沿建筑附近,使得广场的景观层次更加多变,增加了轻盈和空灵感,缓冲了周围建筑的呆板和厚重感,以及地面五花石的生硬感。如四方街广场就有不少以点景形式存在的树木,其位置或在广场一角,或在建筑物跟前,所以树木下休息的人不会因为处于广场视觉中心而感到焦虑。同时,这些树池的枝冠和底界面形成了半开放空间,满足了人们安全感上的心理需要;其色彩和质感和四方街的石块构成了形式感对比,淡化了空间环境的生硬感,增添了人情因素,以及开放和包容的舒适度,契合了人们休闲放松的目的,从而成为人们喜欢停留的休闲场所。

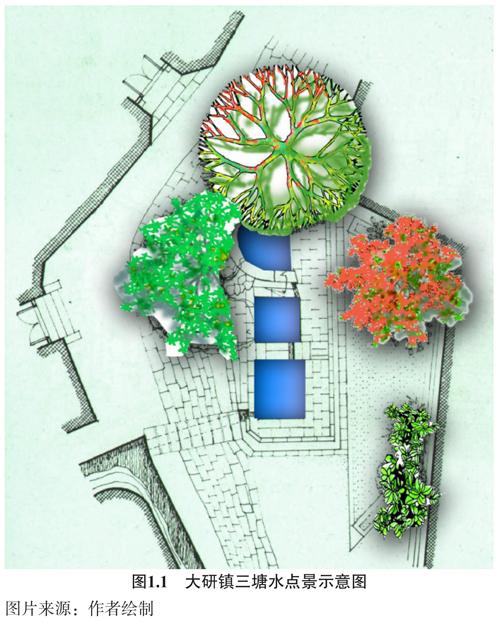

大研古镇具有特色的点景还有三眼井。三眼井是一种古老的用水方式。有些三眼井甚至依据河的走势而修建。人们将第一眼井中流出来的水用作饮用水,然后这一口井里的水顺应地势流入第二眼,为洗衣服等的用水,最后流入第三眼,为洗刷物品用。作为特别的水井,其特点是三塘水基于地势从上到下依次连接;三眼井是大研古镇值得借鉴的水文化景观。其位置安排和景观层面上的艺术设计都很有特色。以三塘水广场中的点景为例。这里的井眼在古树下。古树强化了广场的围合感,划分出了水井空间,营造出三塘水广场安静而活泼的休闲环境,成为深受市民喜爱的劳动和交往空间(图1.1)。

二、线的形式美

线景可分为直线、曲线、折线三大类,在街巷空间中起着联贯的作用,分别给人以不同的感受。“如果从一座优秀的古代雕塑像上也照此除去它的弯弯曲曲的蛇形线,它就会从精美的艺术作品变成一个轮廓呆板、内容单调的形体。”①。在街巷空间中,线景的形式可以是道路,也可以是相同树种的绿化等。不同的线景有着不同的作用和形式美感。大研古镇由于空间有限,地形起伏,要创造出幽深的美学内涵,就需要结合地貌创造出连续委婉的曲线景观。在同一个滨水空间里面,古城柔和蜿蜒的河流形成了一条条曲线,彰显出妩媚温柔的水乡情调;河流两侧的红灯笼构成了两条凌驾于水面上的红色线型,象征着古城人热情洋溢的积极心态;河流两侧的树植则成了两条线形绿化带。这些线型色调不一,质感相异,将人们的目光引向远处,创造出深远而幽静的滨水空间。大研古镇的大街小巷中的建筑都有多层次的边界,回避了纯几何轮廓;屋顶、檐部、脊饰都是自然曲线,追求的是“离方遁圆”的艺术美感;街巷的行进高度与方向变化使得五花石铺地及沿街檐廊呈现出曲直、急缓的线性特征。其柔和、流畅、轻盈的形式美塑造出大研古鎮强烈的地域特征(图1.2)。

三、面的形式美

(一)街巷空间的底界面

1.结构类型

街巷空间底界面反映出其审美特征。大研古镇地形环境的变化决定了街巷平面结构的曲折多变。古镇的山地和水系的特殊性决定了其平面结构也随之呈现出多种类型。狮子山、象山和金虹山的山体决定了古镇的五条主要街道以四方街为起点,采取向外发散的方式贯穿整个古镇,形成其树枝状的街巷空间底界面结构类型。

街道(主干道、次干道)、主巷道和次巷道是三种主要的街巷类型。新华街、新义街、五一街、七一街和东大街是大研古镇的主要街道;积善巷、文治巷、文生巷、崇仁巷、兴文巷、新院巷、官院巷、金星巷、现文巷、密士巷是主巷道;次巷道有无数。按坡度来说有坡道型和梯道型,主要取决于街巷底界面的坡度:街巷底界面坡度大于15%,走势与山体等高线相交的为梯度型;街巷坡度小于15%,走势与山体等高线平行或与山体等高线相交的为坡道型。大研古镇的街巷多数坡度较小,大多为顺应地势和水体的有机形街巷,有着典型的地域特色。而黄山街地形条件特殊,坡度挺大,走向与狮子山等高线相交,为梯度型街巷(图1.3)。坡道型营造的是休闲之感,而梯度型则让人感觉险峻而压抑。

2.接地形态

黄山街是大研古镇所有街巷中地形坡度最大的。为了适应陡峭的地形,两侧的建筑采用了多种接地手法。10%—30%之间的坡地上的建筑地形底面标高高差在一层以内,采用的是错层的手法;30%—60%之间的坡地上的建筑地形底面标高高差超过一层,采用了横向掉层的手法,其建筑底部沿纵向以阶梯的形式顺坡掉落。

底界面审美特点由地形特征和地面铺装等决定。古镇街巷的底界面主要由五花石铺装而成,选材和铺装都很考究,冲淡了硬质铺装带来的单调感。这些五花石历经数百年的沉淀,其肌理丰富了底界面的视觉效果。底界面铺设手法上有两种:采用1:2——1:2.5的五花石在底界面中间纵向铺设2到5列,在两侧采用直面分割或横面分割的横向铺设。这些铺装或分割,或组合,灵活多变,很好地表现出古镇街巷底界面的形式美。

(二) 街巷空间的侧界面

街巷的侧界面能够反映出街巷空间的总体风貌,即布置于街巷同一侧的建筑沿街面作线形展开,是所有连接成街巷一侧的围合面的建筑立面总和。

1.建筑层数

古镇的街巷侧界面以民居或商铺等建筑实体构成,兼具连续性和封闭性。由于可建设用地有限,建筑之间空隙率很低,间或设置树池或水井空间。屋檐、墙体和门窗是街巷侧界面的主要构成要素。这些立面以两层为主,一层的和三层的也有,但不是很多,其鲜明的地域性使古镇街巷立面独具一格。二层沿街建筑的侧面的眉檐或吊厦对沿街侧界面作了两段划分②。这些建筑紧密相连,每栋建筑多为三开间,每间宽度不会超过3.6m,以木柱作为分割,木柱间或者为墙体,或者为木质货柜,或为门窗,多为栗黄色,色泽柔和,極富自然美。

2.节奏感和韵律美

节奏感是指各种形式美要素构成有规律的变化。节奏上的连续性、重复性和条理性体现出韵律美。古镇街巷空间的建筑立面开间、墙体颜色的规律性变化、筒板瓦瓦当的重复和连接以及屋顶轮廓线的高低起伏表现出了古镇街巷空间的节奏感和韵律美。街巷侧界面无数三开间的“面”随视点的行进呈现出“间——间——间”的强烈节奏感;竖向维度变化导致了一层、二层或三层建筑立面墙体的交替出现,形成了“一层——二层——二层——二层——三层——二层”的统一中的变化,避免了两层立面的单调性,呈现的是屋顶轮廓线高低起伏韵律美(图2.1);主色调上,立面以木原色或栗红色为主,偶尔点缀白色或土黄色,呈现出“白色——土黄色——木质原色——栗红色——木质原色——土黄色——栗红色”的色相韵律美。筒板瓦瓦当所构成的节奏美和韵律美则为云南所特有。

古城街巷空间中注入了纳西族建造者们在街巷布局等方面的个性化审美追求,形成风格独特的山水古城格局,不仅实用性强,而且蕴含着纳西族文化的审美内涵。

四、小结

“天人合一”的生态观在大研古镇街巷空间的设计与营造中得到了充分的体现。营造者做到了因地制宜,有山因山,有水因水,将山和水作为大研古镇景观最有特色的部分来建设,高原古城的环境特色得到了凸显。大研古镇是纳西族族民族文化中朴素的生态观与特定自然地理环境相结合的产物,是人居与自然环境和谐统一的完美典范,对古城的保护以及现代山水园林城市规划设计具有很大的借鉴意义。

注释:

①荷迦兹著,杨成寅.美的分析[M].北京:人民美术出版社1984年版,第60页

②蒋高宸.美丽的纳西家园[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.第110页

参考文献:

[1]荷迦兹著,杨成寅译.美的分析[M].北京:人民美术出版社1984年版,第60页

[2]蒋高宸.美丽的纳西家园[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.第110页

[3]王其钧.中国民居三十讲[M].北京,中国建筑工业出版社.2006年11月.第263页.

[4]陈植锷.诗歌意象论[M].北京:中国社会科学出版社.1990年版,第15页