买帽子

2019-06-24鲍尔吉原野

鲍尔吉·原野

沈阳今年的冬天最冷。报上说60年来最冷。60年前,我未降生,不知道这个结论对不对。但对我的耳朵、手和鼻子而言,确实冷。这是在跑步时感到的。鼻子漏了,像下水道一样。眼睫毛结霜花,眨巴一下能粘上。手从双层手套取出来,半天暖和不上,真冷。

我最冷的时候想到的每每是乞丐。为什么想到乞丐,我也觉得怪。跑步时候脸冻僵了,伸手捂捂脸,手又冷得受不了。这时想到无家可归的乞丐,俗称“花子”。他们没棉帽子,没手套,这个冬天够受。

看天气预报,零下34度。我在屋里磨悠,觉得他们挨冻几乎是我的责任。我开始想,他们缺的东西——大衣、棉衣裤、棉鞋。何止这些?他们什么都没有,连裤衩都不一定有。我没这么多钱把他们打扮得像新郎似的。算了,不想了。

但脑子还想,一看天气预报就叹气。一天,我心里灵光一动:何不买些皮帽子送他们。帽子不分大小号,比鞋袜什么都好安排。妥了,我连上哪儿买都想好了。

宁山路有一片卖劳保用品的小店,在靠街的阴暗的楼底层。在最后一家找到了帽子。太好了,草绿布面羊剪绒帽子,里边的标签是“辽宁省沈阳制帽厂”,电话五位数。

我二十多年前来沈阳,电话就六位了。这么多年过去,这些帽子仍然簇新地堆在这里,没被虫咬火烧,显然是为了迎接这个最冷的冬天。

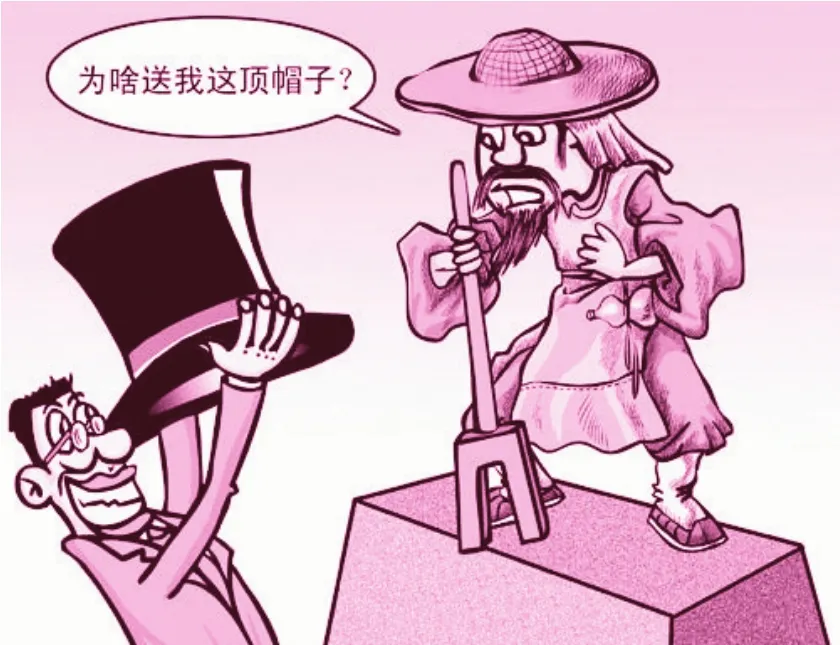

卖帽子的是一对七八十岁的老两口,动作迟缓得像电影慢动作一样。我问完价钱,说买十个帽子。老头问我戴得过来吗?我说我自己戴八十年也戴不了这些帽子,送人。老头说,送礼送帽子了?这帽子式样不好。我说送要饭花子。

他盯我半天,没表扬也没批评,说别买十顶,八顶你都送不出去。我问为啥?他说你找不着他们。事实证明老头说对了,他虽然关节强直但洞明世理。

买了八顶帽子,我挺兴奋。傍黑天,我把帽子塞进双肩背包,去送给这些花子。这时代爱称“友”,跑友,麻友,养猫的叫猫友,但养狗者彼此不叫狗友。我找的是花友。然而不顺利。

其一,零下三十多度的气温,很快把我冻透了。羽绒服、登山靴和皮手套完全形同虚设。这不怪它们,我骑自行车,四面寒风。我在心里跟花友比,他们穿的比我薄多了,整夜在外面又如何?

其二,我事先没想过花友们在哪里,想也白想,没人知道他们在哪里。我在大街上骑行,人少,都给冻回家了。我盼着路灯下看见一个花友手捂耳朵,跺脚御寒,没有。我想也是,他为啥在路灯底下站着呢?路灯也不能取暖。

他可能在没灯光的胡同的遮风处躺着,或在桥洞子下面躺着。我沿黄河大街、西塔的大街小巷找,一位都没遇到。

找找养成了毛病,专盯不戴帽子的人。见到几个,近身看,人家衣衫俨然,不像花友。见到一位衣服略破又没戴帽子的人,我下车问讯:干啥去?他答上老丈人家喝酒去。我一听心凉了,连老丈人都有,哪是花友啊。

忍不住说一句,我有帽子,你要不?他答,不要,我冬天从来不戴帽子。说完他又补充一句,你这人心挺好。我心想你遇见这么好的人也不配合一下?又问,你真不要啊,来一顶吧?他摆手,真不要,你快忙吧。

我恋恋不舍地离开这个上老丈人家喝酒的人后,不知上哪里去,挫败感浮上心头。在街上,我已经孑孓了两个小时,毫无成绩,别人都上老丈人家喝酒去了,唯独撇下了我。我告诉自己,上繁华的太原街转一圈,这是最后的尝试。如果见不到花友,明天把帽子送给百鸟公园的跑友,就说拣的。

太原街不愧为商业街,亮如白昼,楼厦霓虹明灭。穿裘皮的娘们儿牵着小狗溜达,小狗有鞋有背心。我突然发现一人翻垃圾箱。

天佑吾人。我跑过去说,你好!他从垃圾里抬起头,眼睑和嘴唇边上都是白的,剩下地方全黑。干啥?他愤怒地问我。我说明来意,他拿过帽子,看一眼,扣在头上继续翻垃圾。他虽然无言,我还是挺高兴,开张了。

第二个花友挺好找,他在银行关闭的金属门下边躺着,身上盖七八层大衣或棉被。我问给你帽子要不?他熟练地毫无感情地说好人一生平安,接过帽子看一眼,戴上了。第三个花友是老太太,用绳拽着一堆垃圾往前走,头围单薄的纱巾。我送上帽子,她里外看看,说还是新的呢,夹腋下走了。我问她为啥不戴上,多冷。她回一句,给我儿子。

这是我遇到的三位花友,他们全翻帽子朝里面看一下,看新旧。他们全不看人,好像我不值得看。第四位花友也在翻垃圾箱,不过是在马路对面。我给他帽子之后,他竟伸手跟我握了握,眼边浮上一层泪,说现在还有这么好的人啊?我说多了,是你没碰上。

这个人六十多岁,有酒气,脸上的惊讶半天回不过来。他问我住哪儿,我说皇姑。他问皇姑哪儿,我瞎编了个地方。他问哪楼哪号?我问他干啥?他答我得看你去,你这人这么好,我得看你。我说用不着,上车走。

他拽我车后架,说我也有东西送你。他衣服分好多层,每层都是外衣,合在一起穿。他掏出一个带狮子头的旧打火机,给你。我说不要。他接着掏,掏出一个折成方块的画报,打开,里面印的照片是裸体女人,啥都没穿。我说不要。

他摸一把脸,你咋啥都不要呢?我给你好的。他从另外的兜里掏出一个扁瓶,有半瓶琥珀色的洋酒。送你了,比你帽子贵,这都是我拣的。

我说谢谢你,我不喝酒。

他说你咋也得要我点东西呀?要不我不让你走。

我说你都有啥?

他把衣服一层层脱下来,我说这么冷,别脱,他倔强,全脱下来,只剩一个衬衣。从这七八件衣服里掏出不少东西摊地上,没开盒的安全套,小包装的番茄酱,酒店小瓶洗发水,唇膏,木梳,还有一个夜光的,一弹老高的塑胶球。我说我要这个球。他说你真有眼力。咱俩交个朋友,哪一天看你去。他把我车后架松开了。

第五个花友其实不是花友。他年轻,光头,双手揣棉衣袖子里站街边。我问你干啥呢?他说等人。我说送你个帽子吧,他接过来戴上说正好。这时飞跑过来一个人,他俩钻进一个四轮车开跑了,来饭店拉泔水的。第六个花友唯一带职业特征,他在人行道上晃荡搪瓷茶缸子乞钱。

我送他一顶帽子,问:你们这伙人都在哪儿?他反问哪伙人?要饭的。他说不知道。我一听就知道他在敷衍。我把帽子从他头上抢过来,你说。他一指,南站票房子。我把帽子又给他扣上了。此友不愿让他同仁得一个帽子。

南站票房子?对,票房子暖和。我进了南站候车室,这时候是晚上十一点。长椅上旅客东倒西歪。我发现一个肥胖的小伙,脸也不脏。他身边一堆棉花套子证明他是花友。给他帽子,他鄙夷不屑,说我用不着,一冬天就在这过了。说完哼小曲,上下打量我,问,你干啥的?

我真答不上来自己是干啥的,我的职业或事业跟帽子没关,但此刻我只是个送帽子的,我说送帽子的。他说不像。

在我继续地找花友的时候,刚那个胖子领来个威严的人,也许是便衣警察,也许是协勤。

威严者问我:你干什么呢。声调横。

我说不干啥。

你背啥玩意儿,倒地下检查。

你凭什么检查,你是干啥的?

此时又来了三四个他们的人,拽住我肩头,让我出示身份证。我出示了警官证(凑巧带身上)。他们看了大为惊慌,说对不起,咱们这儿经常有人打着送东西的幌子搞诈骗。说完他瞪那个胖子一眼。

出了候车室,我还剩两顶帽子。我送给一个迎面走来的衣衫褴褛的人,对方回声谢谢,才知她是女的。剩一顶帽子,还在家里放着呢。