石不能言最可人

2019-06-19胡建君

胡建君

鸿蒙初辟,天地始分,人们在安如磐石的大地之上休养生息,在高山峻岭之中筑巢而居,也拣用散落的石块打制琢磨成各种石钺、石斧、石刀、石杵等谋生工具,善莫大焉。石不能言,而无情物往往有大爱,甚至传说中女娲还拿五色石去补了缺漏的苍穹,使天地圆满如初。

山石厚重而不迁,人们一开始对其怀有崇敬之心,甚至将山水神格化。但随着物资的富足,见识的发扬,人们渐渐从静观自得的从容生活态度中体会到了山水的美感。《诗经》即有描绘壮美山河的诗句,如:“泰山岩岩,鲁邦所詹”,“崧高维岳,骏极于天”等,天开图画即江山,更蕴藏着人间万物运行的秩序。而《楚辞》则在自然山河中酝酿发抒个人情志,如“登石峦以远望兮,路眇眇之默默”,可谓登山则情满于山,观海则意溢于海也。

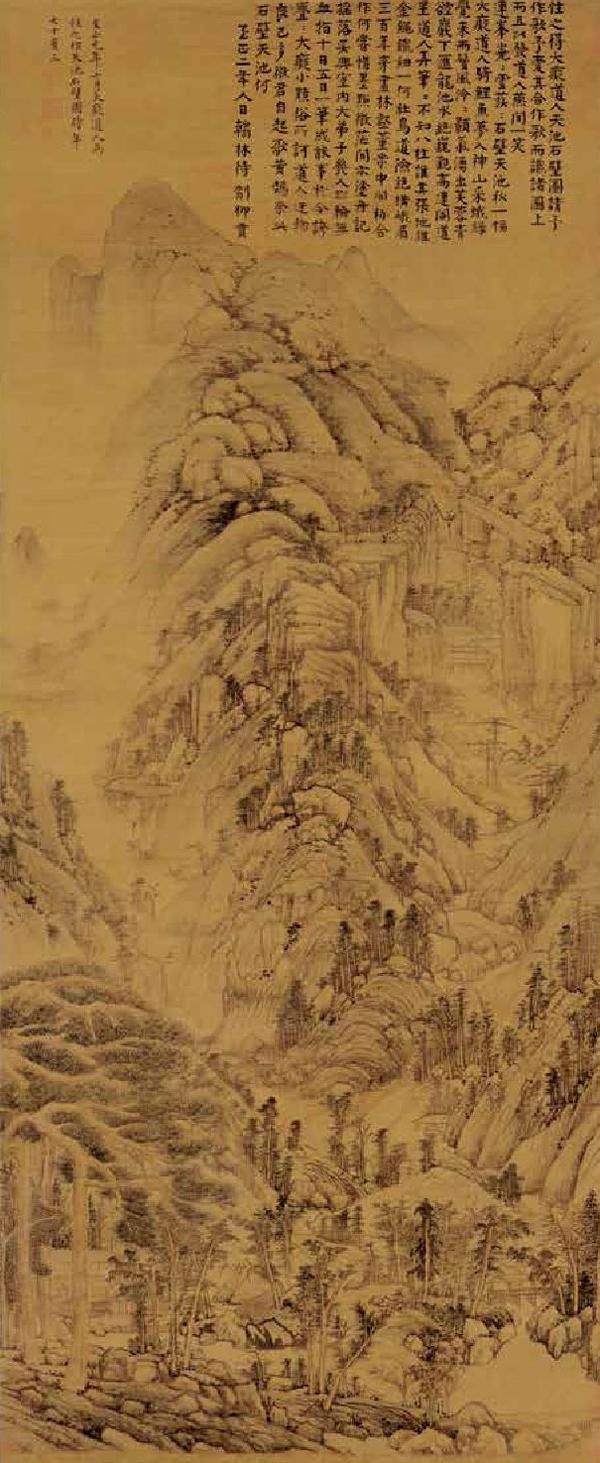

天池石壁图 绢本设色 139.4×57.3cm 元 黄公望 故宫博物院藏

南朝宗炳在《画山水序》中更道出人们寄情山林的缘由:“山水质而有趣灵……山水以形媚道而仁者乐,不亦乐乎?”仁山智水,足以澄怀味象,敞诸怀抱。但由于诸多客观条件的限制,人们不能终日徜徉于山水之间,于是“竖画三寸,当千仞之高,横墨数尺,体百里之迥”,将崇山峻岭一一纳入画境,卧以赏游,坐以观道。或缩龙成寸,用同质的石头来模拟大山大水,借“百仞一拳、千里一瞬”的缩景来寄托江湖之思、林泉之意,开启后代赏石文化之源流。

奇石很早就進入了人们的视野。据《尚书·禹贡》记载,泰山山谷中产怪石,并被作为进贡禹王的珍品之一。稍后的《山海经》中还记录了百余处矿物奇石的产地。春秋时期,孔子又将君子比德于玉,“言念君子,温其如玉”,便可修身、齐家、治国、平天下。而浪漫主义诗人屈原更将奇石作为不离不弃的陪伴,“明月宝璐”嵌为帽饰,“昆仑玉英”佩为衣饰,玉石制为车轮,玉石精粉磨成干粮,最后竟抱石投江,真与石相随终身了。

东晋末期,诗人陶渊明归返田园以后,以耕作、赏菊、赋诗为乐,闲暇之时把酒东篱,身边有巨石如砥、纵横丈余,相传他每醉辄坐卧其上,觉此石有醒脑提神之功效,便郑重其事地名之为“醒石”,因此被奉为开创赏石先河的鼻祖。后世程师孟曾为诗云:“谁知片石多情甚,曾送渊明入醉乡”,尽写旖旎风流之态。

岁朝图 绢本设色 103.8×51.2cm 宋 赵昌 台北故宫博物院藏

西园雅集图 明 唐寅 台北故宫博物院藏

雅石经过魏晋之风的启迪,又受唐诗和禅境的深化,既可以“以小观大”卧游山水,又能托情寄闲,广受历代文人喜爱。逮至唐代,赏石蔚然成风,在文人士夫中最有盛名的当属白居易,堪称唐代赏石鉴赏之专业人士,日本见村松勇所著的《中国庭园》一书中,赞誉他是真正开辟中国庭园的祖师。白居易深爱太湖石,曾作《太湖石记》。其存世诗文有多首咏太湖石的诗句,如:“烟翠三秋色,波涛万古痕。削成青玉片,截断碧云根”等,笔下有声有色。另外还有咏“涌云石”的:“苍然两片石,厥状怪且丑。俗用无所堪,时人嫌不取”,而他别具慧眼,“一可支吾琴,一可贮吾酒”,物尽其用,又足可把玩,所以他感慨道:“石虽不能言,许我为三友。”他在《草堂集》中写道:“聚拳石为山,环斗水为池,其善山水,疲痴如此。”晚年居住洛阳,更是“阁前叠石,堂中藏石”,曾在杭州得一方“天竺石”,在苏州得五方“太湖石”,运到香炉峰北遗爱寺西,周遭遍植松竹,作垂暮安身之地。他的挚友牛僧孺曾题诗奉和白居易的五方太湖石,曰“太湖石奇状绝伦”。牛亦深谙个中趣味,有诗云“待之如贵客,亲之如贤哲,重之如宝玉,爱之如儿孙”,正是石痴之写照。

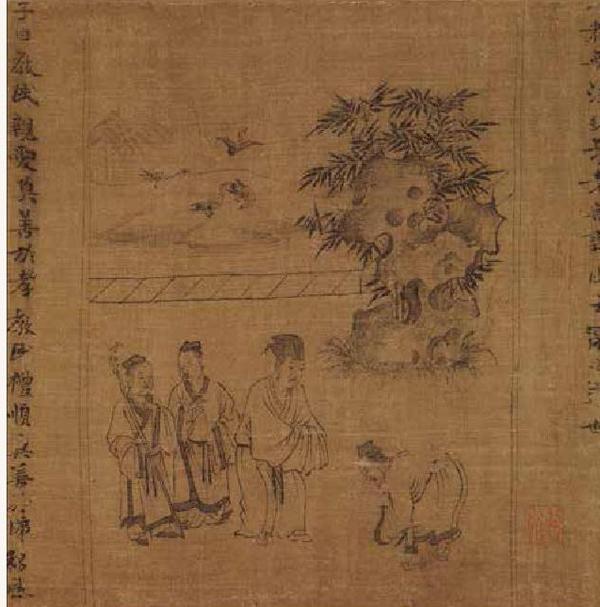

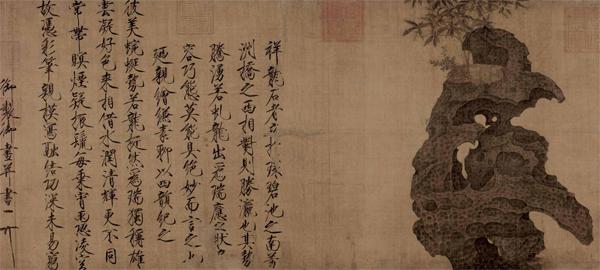

孝经图(局部)绢本水墨 21.9×475.5cm 宋 李公麟美国大都会艺术博物馆藏

著名诗人柳宗元在柳州任职期间,也喜欢当地的奇石,曾将柳州八景之一的“龙壁回澜”,即柳江河底的一种墨石制成墨砚送给好友刘禹锡。据《素园石谱》介绍,诗圣杜甫也曾收藏一方奇峰突兀、意境幽远的“小祝融”,而祝融峰本为南岳七十二峰之最高峰和主峰,可见诗人对奇石的宝爱之心。另外,张祜、陆龟蒙、皮日休、杜牧等人也都是奇石爱好者或收藏者,留下了一些赞咏奇石的诗文。张祜当时以收藏太湖石著名,而身后所藏名石风流云散,自号“天随子”的“江湖散人”陆龟蒙为之痛惜不已,哭道:“一林石笋散豪家。”

宋代赏石之风蓬勃发展,亦得益于文人雅士们的推波助澜。当时著名文人如范成大、叶梦得、陆游、杜绾、赵希鹄等都是藏石赏石名家。最值得传颂的是出现了苏轼、米芾这两个中国赏石史上独具个性、最富传奇色彩的大艺术家。

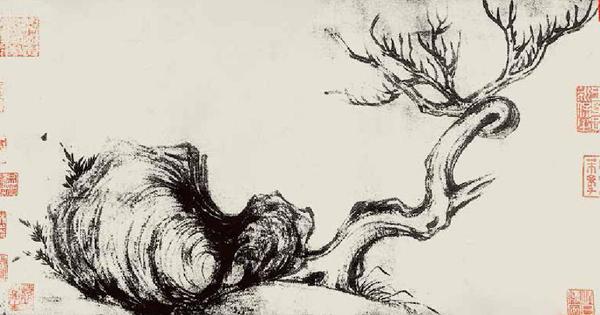

枯木怪石图 纸本墨笔 26.5×50.5cm 北宋 苏轼

苏东坡玩石随性而投入,形诸文字,颇多趣事。他在《前怪石供》中记述道,元丰三年(1080年),他在黄州发现江边多美石,“温润如玉,红黄白色,其文如人指上螺,精明可爱”,“虽巧者以意绘画有不能及”,江边游泳的小孩经常可以摸到,他便“戏以饼饵易之”,不久就得“得二百九十有八枚”,“大者兼寸,小者如枣、栗、菱、芡。其一如虎豹,首有口鼻眼处,以为群石之长。又得古铜盘一枚,以盛石,挹水注之粲然”。随后在扬州又获得两块罕见的奇石,白色“正白可鉴”,绿色“冈峦迤逦”,质地、纹理、色泽均为上乘,禁不住又题诗赞颂,诩之为“稀世之宝”。他善于把手中玩物与自然山川相结合,所思甚远。他还记录了朋友王诜的几次夺石经历,表面上颇有微词,其实描绘出元祐友人之间充满诙谐机趣的日常交往过程。

苏轼往惠州,经湖口之时,在李正臣家中看中一块怪石,其形制宛转盘旋,如纳九华山于壶中,便名之“壶中九华”,题诗曰:“念我仇池太孤绝,百金归买碧玲珑。”8年后,苏轼再经湖口,不料“壶中九华”已入他人囊中。东坡叹惋道:“尤物已随清梦断”,怅然不已。第二年,黄庭坚过湖口,李正臣持苏轼诗二首觐见。此时人与石俱已不在,山谷慨叹不已,步苏诗韵作七律一首,表达无限怅惘之情。

东坡的藏石还有雪浪石、小有洞天石、沉香石、石芝等。自认为雪浪石有孙知微的《水涧奔涌图》之貌,心下欢喜,当即将书房题名为“雪浪斋”。他首创了以水供养纹理彩石的方法,并提出以盘供石,后世人多效仿之。东坡还就奇石鉴赏发表了独特的见解,曰:“石文而丑,一丑字则石之千态万状皆从此出。丑而雄,丑而秀也。”关于丑而美的美学理念也被后人一再阐发。

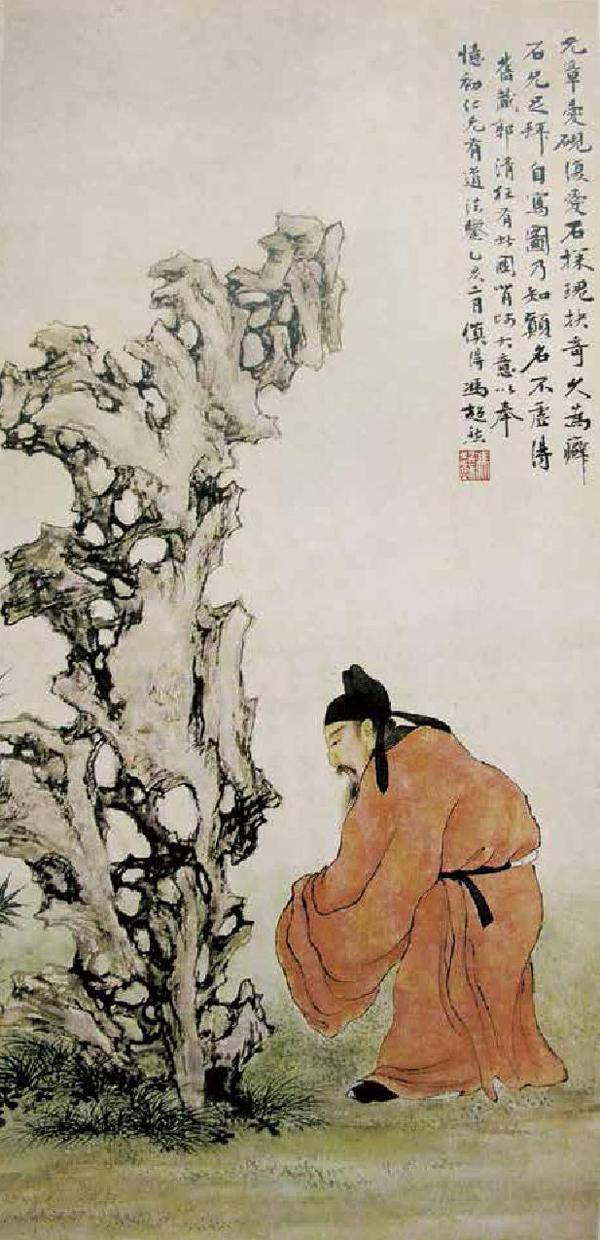

米芾更可谓“古今第一赏石名家”,他也喜欢丑石。在安徽就任无为军知州时,米芾初入官署,见署衙庭院中立一块大石,“状奇丑”,而“憨然无邪,有君子之气”。立命仆从为他更换长袍,整理帽冠,对着奇石下拜。苏东坡也曾对他收藏的一块雪浪石赋诗道:“画师争摹雪浪势,天工不见雷斧痕。”雪浪石石破天惊的形态,虽鬼斧神工亦不能办也。在东坡的基礎上,米芾更提出“瘦、绉、漏、透”的赏石四要领,至今仍是玩赏太湖石的圭臬。

米芾拜石图 近现代 冯超然

祥龙石图 绢本设色 53.8×127.5cm 北宋 赵佶 故宫博物院藏

宋代有名的文人,除了苏轼、王诜、米芾之外,痴迷奇石者还有许多。后来宰相杜衍之孙、号称“云林居士”的杜绾,在文人赏石、玩石的基础之上,总结撰写了品石专著《云林石谱》,后被收入《四库全书》,载石品达116种,对每种奇石都说明其出产地区、采集方法,还描绘其形状、色泽,品评等第高下,在历代赏石界享有很高声誉。更加难得的是石谱中还对鱼类化石和植物化石的成因作了介绍,充满大胆的猜测和科学的思维。

元代的文人学士秉承宋人雅好奇石之遗风,以赏石来遥念故国山河,并且借以抒发积郁之情,因此广受知识分子所喜爱。其中最具代表性的是赵孟頫、管道昇夫妇、倪瓒、朱德润、张雨等。

据《云烟过眼录》记载,赵府藏灵璧石“香山”一座,底座上镌有“云根”二字;还有两方名石,一曰“垂云”,一曰“沁雪”,都极为古朴典雅、端庄秀丽。又曾收藏“太秀华”“苍剑山”等名石。“太秀华”是座浑然天成的山景石,赵子昂曾铭文:“片石何状,天然自若”,“一气浑沦,略无严壑”,“我思古人,真风眇邈”,也曾启迪其尊崇古意的画笔。赵孟頫的文字交张雨,生平最慕米芾为人,也以蓄石为乐,他的一方“玉恩堂研山”石,“峰峦起伏,岩壑晦明,窈窕窳隆,盘屈秀微”,后为《素园石谱》作者林有麟祖上所得,传到有麟,对其珍爱有加,题铭曰:“奇云润壁,是石非石,蓄自我祖,宝兹世泽。”

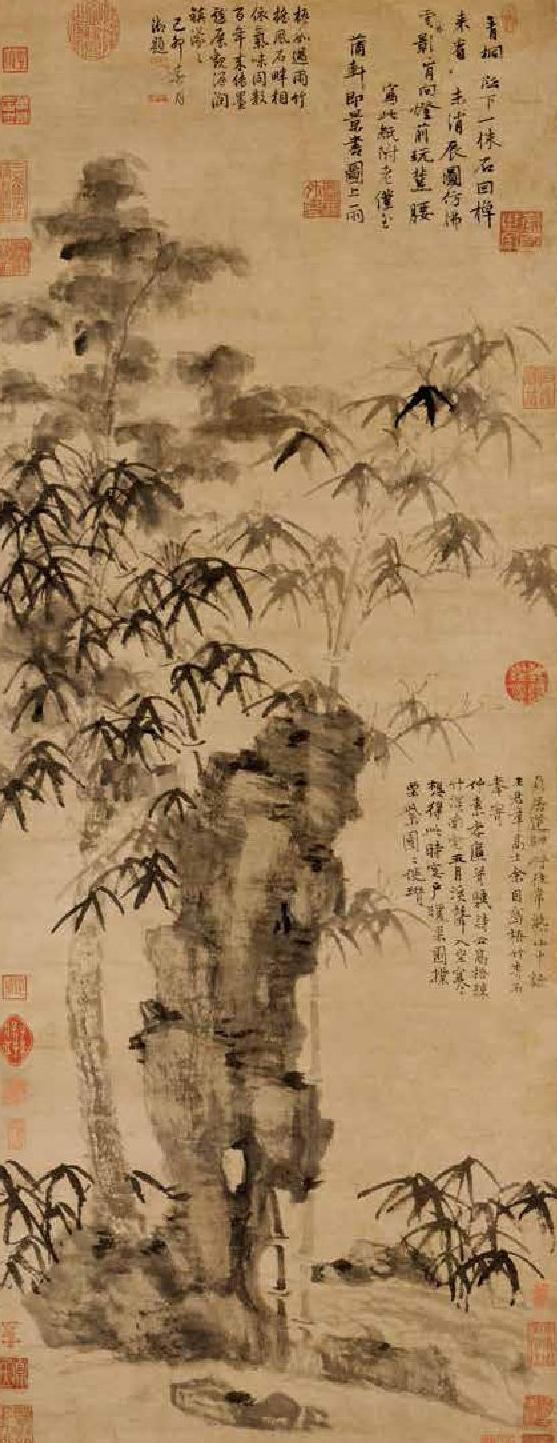

梧竹秀石图 纸本墨笔 96×36.5cm 元 倪瓒 故宫博物院藏

元四家之一的倪瓒将丹青之法施用于园林经营,曾参与“狮子园”的规划工作,以逸笔草草的手法化平淡为神奇,用碎石巧叠成各式“盆景石”,画意宛然,把传统盆景石创作发挥得淋漓尽致,从而将中国园林之美尽纳于素盆之中,直接影响了明清两代玩石的审美。

明清时期由于园林艺术的发展,推动了奇石文化的繁荣,并在文献整理与理论研究上渐趋成熟。最有代表性的著述有明代林有麟的《素园石谱》、文震亨《长物志》的相关章节、毛奇龄《后观石录》、诸九鼎《石谱》等,以及清代宋荦《怪石赞》、沈心《怪石录》、梁九图《谈石》、周棠《石谱》等。

林有麟家世代藏石,到他这一代已数量颇丰。他尤喜变化多姿的“六合石”(即雨花石)等卵石,并一一惠以嘉名,甚至将奇石“青莲舫”的名字作为自己的斋名。过眼奇石既多,又广搜博讨,他的著述《素园石谱》堪称最完备的一本图文并茂的石谱。内容上起南北朝而止于明代,囊括明前书籍中有关于雅石的各种记录。一方面保留原图的风貌,并且详细转叙雅石的产地、采石状况、命名由来、造型特征,以及文人墨客间的赞咏词句等,是我国雅石史上相当重要的一部巨著。

明代另一位颇具盛名的藏石家是米芾的后裔米万钟,他颇有乃祖遗风,自称“石隐”,取号“友石”,所藏奇石有灵璧石、英石、仇沁石等,无不奇巧殊绝,各具形胜。其中“锁云”一石,现仍为日本佐藤家族世代珍藏。他在京师所造三座园墅“湛园”“勺园”以及“漫园”,均以奇峰怪石取胜。《奇石记》中记载了他所蓄最著名的五块奇石,皆为传世数百年的旧物。有一方青石,青碧玉润,形如飞云欲坠,石后刻有“泗滨浮玉”四个篆字,为米芾所题,应是经过米芾品目清供的“瑞墨堂”遗物。又有一方灵璧石,有峰有台,风云舒卷,气象万千,乃元代大名士杜本的遗宝。米万钟特请画家吴文仲将所藏奇石绘一长卷,卷尾更请董其昌书跋。

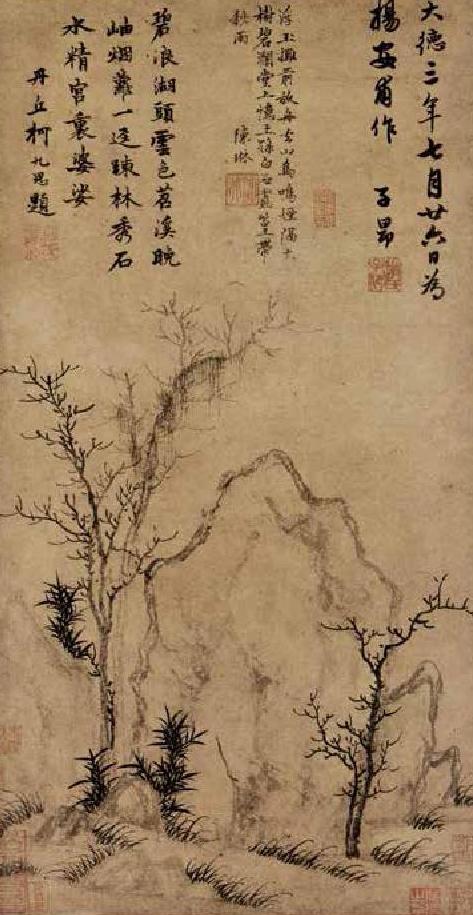

疏林秀石图纸本水墨 54.1×28.3cm 元 赵孟頫台北故宫博物院藏

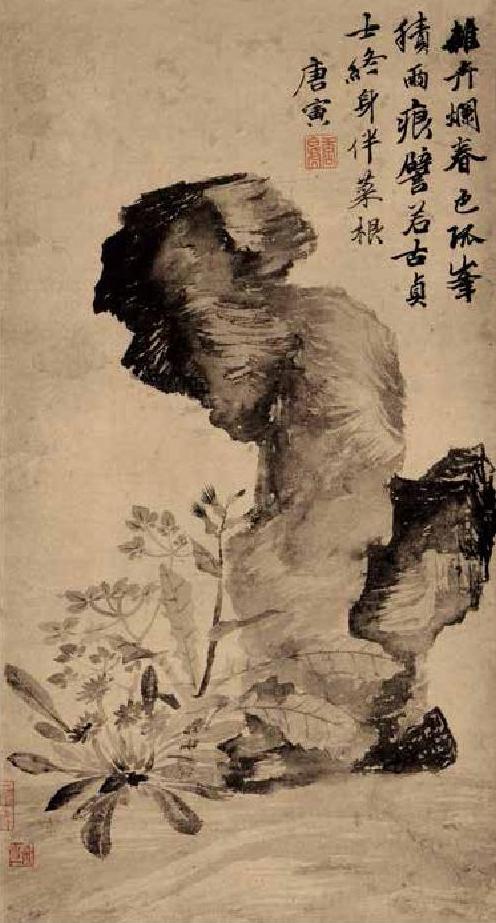

立石丛卉图纸本墨笔 52.6×28.6cm 明 唐寅台北故宫博物院藏

明代爱石文人之中,大名鼎鼎的还有“千古奇人”徐霞客。这位志存高远的旅行家在用双脚丈量大地的行程中,也对所遇的奇石情有独钟,并形诸文字。大理石即因他的记述传播久远,名扬至今。他赞叹奇石上的天然风景:“从此丹青一家皆为俗笔,而画苑可废矣。”

一些爱石的画家亦将画笔用到实处,如清代大画家石涛,与前辈画家倪瓒一样,将画法与园林构造之法融会贯通,在扬州用太湖石亲手叠成一座章法奇好的“万石园”,虽由人作,宛若天工。而“扬州八怪”之一的郑板桥,亦剑走偏锋,才情过人。他深谙“厉与西施,道通为一”的辩证之理,对于米芾的赏石四则首先做了肯定,认为他已“尽石之妙”,“知好之为好”。同时又指出他“不知陋劣中有至好也”,进一步发展了苏东坡和米芾等人的“丑石观”。认为石丑,“丑而雄,丑而秀”,方臻佳品,从而“一块元气结而石成”,看似凹凸不平,崎岖险怪,却是“陋劣之中有至妙也”,绝难以寻常审美观视之,如同现世之奇人。

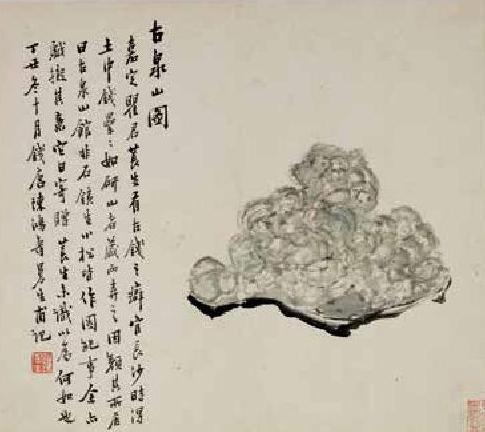

古泉山图 清 陈鸿寿

清代文人爱石者中,除了画家之外,最值得一提的是曹雪芹和蒲松龄。《红楼梦》原名便是《石头记》,写的就是大荒山無稽崖青埂峰下,女娲补天时所遗的一方顽石,后经一僧一道点化成美玉,坠落尘世。曹雪芹《自题画石》云:“爱此一拳石,玲珑出自然。溯源应太古,堕世又何年?有志归完璞,无才去补天。不求邀众赏,潇洒做顽仙。”书中涉及不少关于“玲珑山石”的专业描绘,说明作者本身也是奇石研究者与收藏者。史载曹雪芹还会画石,其好友敦敏留下一首《题芹圃画石》诗:“傲骨如君世已奇,嶙峋更见此支离。醉余奋扫如椽笔,写出胸中傀儡时。”想来画笔与文笔,是殊途同归的吧。

枯木竹石图 22×203cm 清 石涛

蒲松龄一生所写赏石诗存40余首,并将他挚爱的10方佳石称为“十友”。他的聊斋名篇《石清虚》就描写了人与石的一番奇情,一位爱石之人邢云飞,在捕鱼时偶获一奇石,四面玲珑,峰峦叠秀,便日日供诸案头,以命相许。“每值天欲雨,则孔孔生云,遥望如塞新絮。”可是后来屡屡遭豪强达官抢夺,邢云飞矢志不移,终于觅石归家。蒲松龄为此叹道:“卒之石与人相终始,谁谓石无情哉?古语云:‘士为知己者死。非过也!石犹如此,何况于人!”把人与石融为一体,拨响绝妙的石文化乐章。蒲松龄曾长期在故乡同里毕际有家设馆教书,毕家有石隐园,奇石林列,蒲松龄称“石丈扰堪文字友”,并效仿米芾,“我具衣冠为瞻拜,爽气入抱痊沉疴”。还有一首《石隐园》诗有云:“老藤绕屋龙蛇出,怪石当门虎豹眠。我以蛙鸣间鱼跃,俨然鼓吹小山边。”自注云:“有石类蛙鸣,余移置鱼跃石侧。”写出了人与自然亲密无间的生动喜悦。

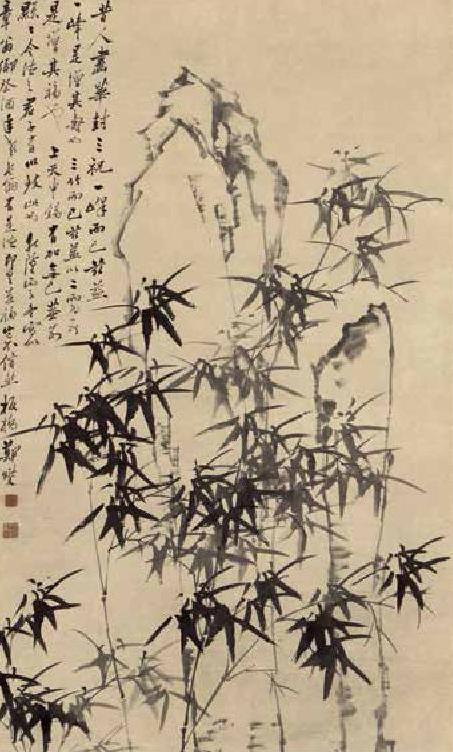

竹石图 纸本墨笔 243×149cm 清 郑板桥

蒲松龄曾感慨:“知我者,其在青林黑塞间乎?”那青眼知己,或在纷纷扰扰的红尘之外,别有天地非人间。那里还有扶苏的草木,静穆的山水,有如奇遇一般的奇石,不离不弃,快慰人心。石不能言最可人。