不同物源体系沉积结合部砂体展布范围精细识别——以车排子凸起新近系沙湾组一段为例

2019-06-19张曰静商丰凯杨东根于腾飞

陈 林,张曰静,商丰凯,杨东根,王 林,于腾飞

不同物源体系沉积结合部砂体展布范围精细识别——以车排子凸起新近系沙湾组一段为例

陈 林,张曰静,商丰凯,杨东根,王 林,于腾飞

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营 257015)

车排子凸起东翼沙湾组1段不同物源体系在岩性、沉积组构、测井及地震反射特征等方面均存在典型差异:南物源体系主要发育辫状河三角洲,岩性以长石岩屑砂岩为主,为长距离搬运的牵引流沉积,电性曲线具有典型的砂岩响应特征,地震波呈强反射特征;北物源体系主要发育近物源沉积的扇三角洲,岩性以岩屑长石砂岩为主,为典型的重力流沉积,电性曲线的砂岩响应特征不明显,地震波呈弱–空白反射特征。进而对南、北物源体系开展了有效识别,落实了不同物源体系在沉积结合部的波及范围;对双物源体系沉积结合部的岩性类圈闭开展了精细刻画,实现了对该区的精细挖潜,取得了较好的勘探效果。

准噶尔盆地;车排子凸起;沙湾组;辫状河三角洲;扇三角洲

准噶尔盆地西缘车排子地区新近系沙湾组是主力含油层系。前人对沙湾组的沉积特征开展了大量研究[1],前期针对物源体系研究存在部分争议,有些学者认为沙湾组以北物源为主[2–5],而另一些学者则认为以南物源为主,仅在局部发育北物源沉积。勘探实践及综合研究表明,该区沙湾组发育南、北双物源沉积体系,其中来自西南部伊林黑比尔根山的物源体系延伸距离远、波及范围广,主要发育长距离搬运的辫状河三角洲;而西北部扎伊尔山物源体系搬运距离近、波及范围小,主要发育近物源沉积的扇三角洲,南、北物源体系在部分地区发生交汇。沙湾组主力砂体属于南部物源体系,该套砂体自南向北超覆尖灭,在研究区形成多个岩性尖灭带,为有利的岩性、构造–岩性圈闭发育区[6–9]。以上述认识为指导,胜利油田在车排子凸起东翼沙湾组东西两个辫状河三角洲水下分支河道砂体中累计上报了上亿吨的石油地质储量,同时在近源扇三角洲砂体中形成的构造–岩性圈闭中也有油气的发现,累计上报2 000×104t石油地质储量。

研究区勘探程度较高,油气较为富集,对于南、北物源体系的沉积“结合部”而言,如何进一步精确识别远源砂体与近源砂体边界,对于细化远源与近源体系的尖灭线、精细刻画岩性类圈闭的分布、开展增储挖潜具有重要的现实意义。目前,对于远源与近源体系的识别标志、差异性分析以及精细分布特征等研究均未见系统的报道。笔者在对该区多年勘探实践的基础上,综合利用地质、地震与测井等资料,对研究区新近系沙湾组(N1s)远源体系与近源体系砂体的识别特征进行了相对系统的总结,对远源与近源体系的平面分布范围进行了精细的刻画,为岩性及构造–岩性等圈闭的精细描述提供了重要依据,并取得了较好的勘探效果。

1 区域地质概况

车排子凸起位于准噶尔盆地西缘,在构造区划上属于准噶尔盆地西部隆起的次一级构造单元,其东面以红–车断裂带为界与昌吉凹陷及中拐凸起相接(图1),南面以艾–卡断裂为界与四棵树凹陷相邻,西北侧为扎伊尔山,北面与克–夏断褶带相接。从平面形态上看,车排子凸起呈三角形,其主体走向为北西–南东向。该凸起具有不均衡隆升的特点,在西北部扎伊尔山前隆起最高,向东部、南部隆起幅度逐渐降低,其东南至奎屯–安集海一带逐渐隐伏消失。车排子凸起是一个在石炭系火成岩基底之上发育起来的继承性凸起,现今总体为一东南倾的单斜,多次的构造升降造成该区地层主要以超覆和削截为主。自下而上依次发育石炭系、侏罗系、白垩系、古近系、新近系和第四系,主要产油层系为新近系沙湾组和石炭系,其中沙湾组自下而上为沙一段(N1s1)、沙二段(N1s2)和沙三段(N1s3)。目前发现的油气主要集中在N1s1,N1s1自下而上又可进一步细分为3个砂组: N1s11、N1s12、N1s13。其中N1s11主要为一套灰色含砾砂岩、砂质砾岩、灰褐色细砂岩夹绿灰色泥岩沉积,向北砂岩逐渐变薄,泥岩逐渐变厚,北部局部见砾岩;N1s12为一套灰绿色泥岩沉积,局部地区发育灰色–褐灰色含砾细砂岩、灰色细砂岩;N1s13为一套厚层灰色中、细砂岩,含砾砂岩夹灰绿色泥岩沉积(图1)。本文重点以主力含油层段N1s1为主要研究对象进行阐述。

图1 车排子地区构造构造位置

2 辫状河三角洲综合识别特征

辫状河三角洲物源区为西南部的伊林黑比尔根山,物源体系具有相带延伸距离远、波及范围大的沉积特征。

2.1 沉积特征

研究区辫状河三角洲前缘砂体在岩性上主要为一套灰色的中、细砂岩及含砾砂岩,砾石成分以变质岩及泥岩岩块为主,见少量砂岩岩屑,砾石呈次棱角–次圆状,反映了碎屑颗粒经过一定的搬运距离,其中砾石砾径最大为15 mm,一般为10~15 mm,常呈定向性排列,碎屑颗粒呈次棱角状–次圆状,反映其经历了相对长距离的搬运。岩心上可见发育多个底冲刷叠置的正韵律沉积旋回,单个旋回自下而上依次为砾岩、含砾粗砂岩,中、细砂岩,粉砂岩,单砂体厚度一般2~3 m,且发育交错层理与波状爬升层理等,反映出沉积时较强的水动力环境。

粒度概率累积曲线上主要表现为“多段式”、“直线一段式”、“低斜两段式”、“高斜两段式”,表明沉积时水动力较强,整体以牵引流为主,部分为重力流。在–图上,点组合以平行于=线为主,也发育、段,反映辫状河三角洲前缘水下分流河道兼具重力流和牵引流的沉积特征。

对排602、排601–20以及排612等井区的17块岩样薄片的鉴定结果表明,辫状河三角洲前缘砂体在岩性上以长石岩屑砂岩为主,其中骨架颗粒石英含量23.0%~42.0%,平均39.0%;钾长石含量15.0%~22.0%,平均19.0%;斜长石含量13.0%~22.0%,平均18.0%。岩屑以变质岩屑为主,见少量沉积岩岩屑,含量15.0%~3.02%,平均24.0%;杂基主要为泥质,含量3.0%~8.0%。胶结物类型以钙质胶结为主,方解石含量一般为2.0%~8.0%,白云石含量小于4.0%,部分样品方解石胶结强烈,含量高达23.0%。

2.2 测井响应特征

辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体自然电位曲线表现为典型的钟形及箱形特征,也可呈指形,其负异常特征较为明显;砂岩与泥岩自然伽马曲线的幅度变化也较为明显,砂岩的自然伽马值相对较低,而声波时差值一般相对较高。

2.3 地震响应特征

远源辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体在地震剖面上主要表现为反射轴连续性好、震幅强、呈中低频的特征(图2)。

图2 过排630―排6―排601-2井近东西向地震反射特征

3 扇三角洲综合识别特征

3.1 沉积特征

扇三角洲为邻近山地的冲积扇直接推进到稳定水体(湖或海)中形成,主要发育在车排子北部距离物源较近的区域,近物源的扇三角洲在平面上波及范围相对较小,常与大范围分布的远物源辫状河三角洲前缘发生交汇,形成南、北物源体系的沉积“结合部”。

研究区扇三角洲在岩性上主要为一套灰绿色、灰色、棕红色的含砾砂岩及砾岩。砾石成分主要为岩浆岩、变质岩以及少量泥岩岩块,并含有少量的石英砾石,砾径最大可达70 mm,砾石杂乱分布,定向性差,以次棱角状为主。沉积构造整体表现为具明显底冲刷的下粗上细的正韵律,也可见块状构造;粒度概率累积曲线主要呈 “两段式”和“宽缓上拱式”,表明该段沉积时水动力较强,以重力流特征为主。综上可见,近源扇三角洲砂体整体表现为碎屑颗粒经历了较短距离的搬运、快速堆积的特征。

对排607井、排609等井19块岩样的铸体薄片分析表明,岩性以岩屑长石砂岩为主,其中骨架颗粒石英含量为30.0%~48.0%,平均为37.3%;钾长石含量为4.0%~25.0%,平均为12.2%;斜长石含量为6.0%~16.0%,平均为11.6%;岩屑含量为24.0%~56.0%,平均为 38.9%,成分上以岩浆岩为主。填隙物中杂基类型主要是泥质,含量达8.0%~18.0%;胶结物类型以钙质胶结为主,方解石含量13.0%~25.0%,平均为22.3%。整体分选呈中等–偏差,磨圆以次棱角状为主,支撑方式以颗粒支撑为主,颗粒之间以点接触为主。以上分析表明,近源扇三角洲砂体成分成熟度和结构成熟度均相对较低。

3.2 测井响应特征

扇三角洲砂体自然电位曲线呈低幅度负异常或者不具负异常特征,砂岩与泥岩的自然伽马曲线幅度变化不明显,火山岩砾石含有高放射性矿物,导致自然伽马呈异常高值,而声波时差值相对较低。此外,受到波浪的改造作用,或者远源与近源体系发生交汇,近源扇三角洲体系混入远源的辫状河三角洲体系之中,在与扇三角洲距离较近的部位,部分远源砂体也具有自然伽马高值的特征,因此不能单一地利用异常自然伽马高值作为识别近源体系的标志。

3.3 地震响应特征

近源扇三角洲砂体在地震剖面上主要表现为反射轴呈中等连续、震幅相对较弱或者呈空白反射、中频的特征(图2)。此外,从沉积背景来看,近源扇三角洲受古地貌控制较为明显,古地貌坡折和沟谷基本控制了扇三角洲的发育与分布,具有典型的沟控扇、坡折控发育期次的沉积特征。综上分析认为,远源辫状河三角洲砂体与近源扇三角洲砂体在岩性、沉积组构、粒度特征、沉积构造、测井曲线以及地震反射特征上均具有一定的差异性。

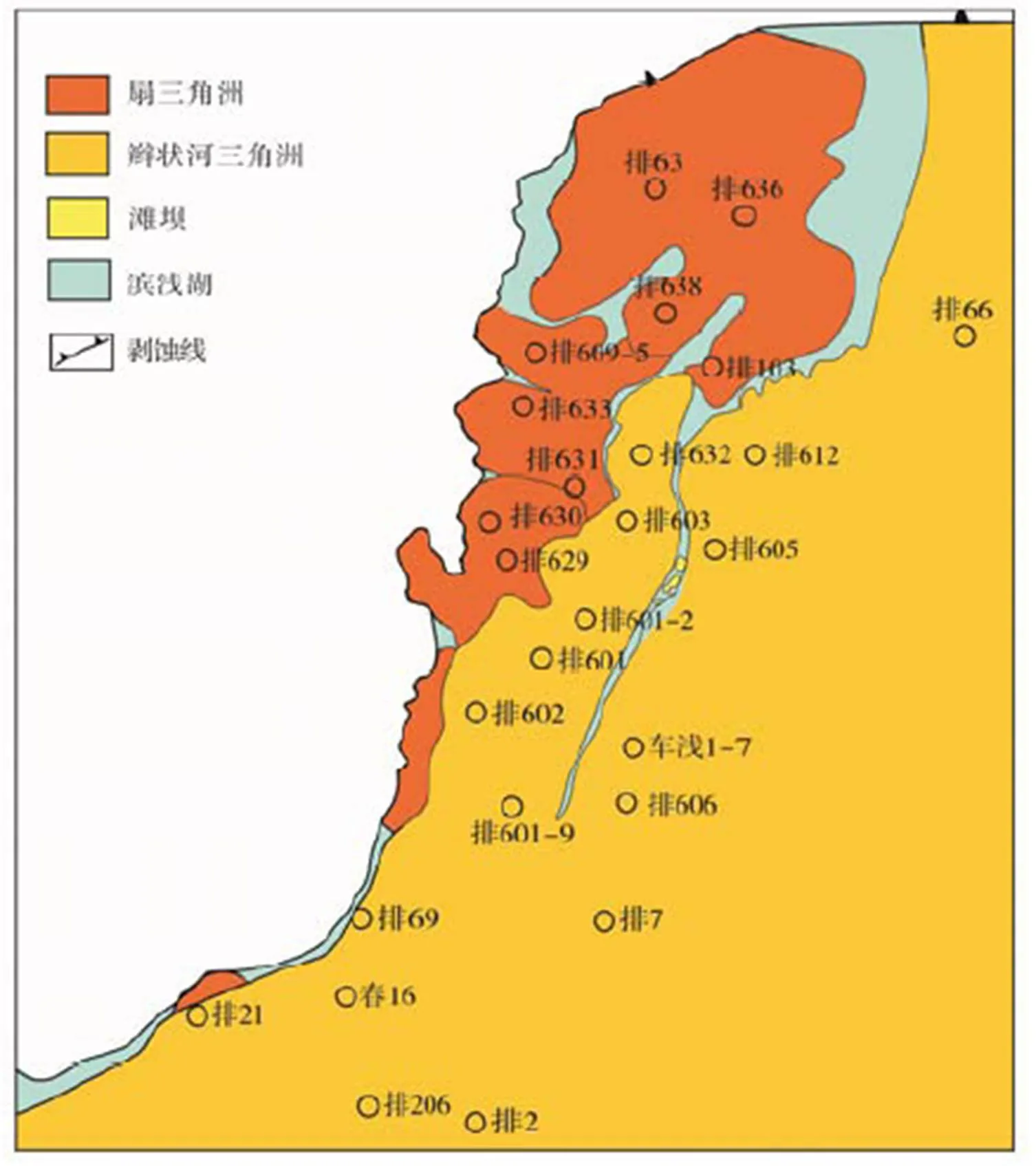

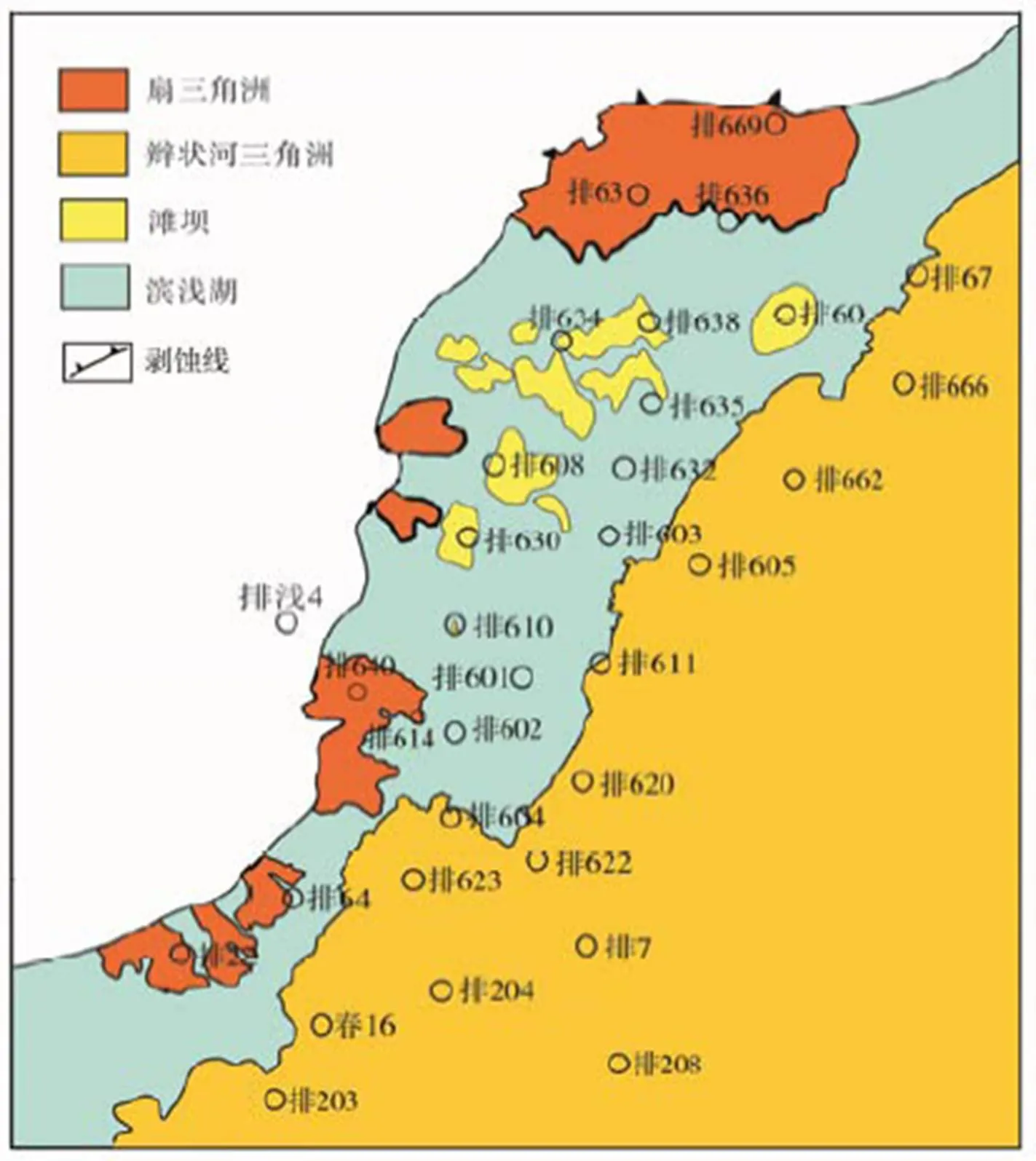

4 沉积体系展布

在单井相分析、连井相对比、沉积古地貌恢复等研究的基础上,绘制了N1s1的3个砂层的展布图,精细落实了远源辫状河三角洲和近源扇三角洲的波及范围。N1s11沉积时期,来自南部物源体系的辫状河三角洲形成东、西两支水下分流河道,其中东分支河道向北延伸到研究区外,西分支河道在排631–1井区发生尖灭,该时期北物源体系的扇三角洲整体也较为发育,与南物源体系的西分支河道在排603–排602井区发生交汇(图3);N1s12沉积时期,随着水体的上升,远源与近源体系的沉积波及范围均有所减小,其中远源体系辫状河三角洲西分支河道向北仅延伸到排604井区,近源体系在排22、排64井区以及北部的排63等井区呈孤立分布,未与远源体系发生交汇(图4);N1s13沉积时期,主要发育大范围连片分布的远源辫状河三角洲沉积,近源扇三角洲呈零星分布,仅在排浅4井区钻遇(图5)。

图3 车排子东翼N1s11砂组沉积相分布

图4 车排子东翼N1s12砂组沉积相分布

图5 车排子东翼N1s13砂组沉积相分布

5 应用效果分析

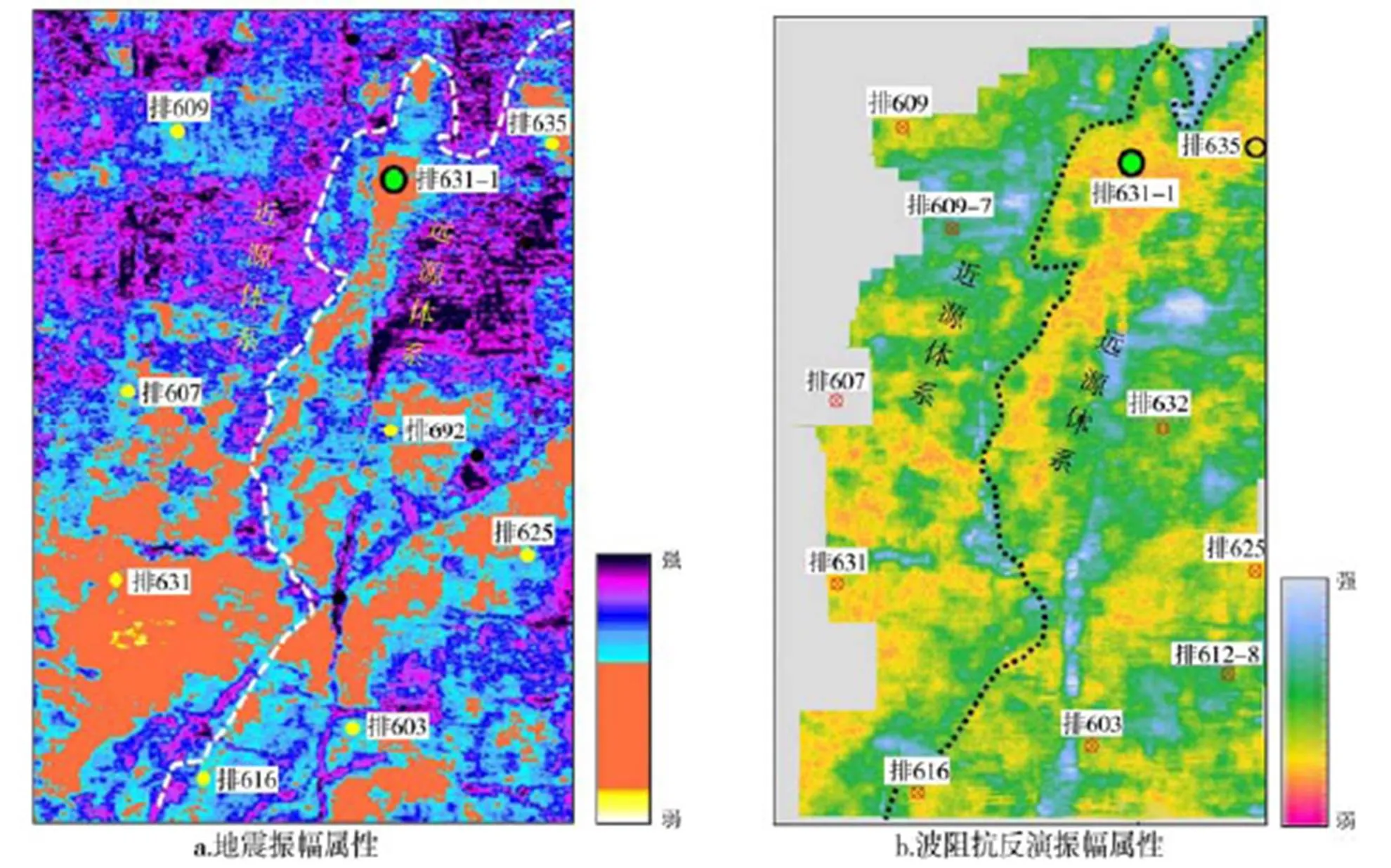

通过对车排子凸起东翼南、北物源体系砂体的识别,优选排631井区南北物源体系沉积结合部,在地震精细解释、提取振幅属性的基础上,进一步结合多井约束下的波阻抗反演,精细地刻画了南、北物源体系的砂体边界,进而精细识别出1个构造–岩性圈闭,部署了排631–1井(图6)。该井在N1s11砂组钻遇油层5.4 m,上报石油地质控制储量106×104t;在N1s12砂组排614井区识别出一个近源扇体,部署了排640井,上报石油地质预测储量1 100×104t,取得了良好的勘探效果。

图6 排631井区N1s1砂组振幅属性

6 结论

车排子地区新近系沙湾组一段发育南、北双物源沉积体系,两支物源体系的砂体在岩性、沉积组构、测井及地震反射特征等方面均存在典型的差异,通过上述差异性研究,可以精细识别沉积结合部各物源体系的展布,为砂体的综合精细描述提供重要参考。通过开展沉积结合部不同物源体系宏观展布范围及砂体精细描述,可以发现更多的岩性类圈闭,对于增储挖潜具有重要意义。

[1] 杨恺,董臣强,徐国盛.车排子地区新近系沙湾组物源与沉积相分析[J].中国石油大学学报(自然科学版),2012,36(3):7–13.

[2] 杨少春,孟祥梅,陈宁宁,等.准噶尔盆地车排子地区新近系沙湾组沉积特征[J].中国石油大学学报(自然科学版),2011,35(2):20–24.

[3] 王军.准噶尔盆地车排子地区新近系沙湾组沉积特征[J].油气地质与采收率,2013,20(4):30–32.

[4] 仲维萍.准噶尔盆地车排子地区新近系沙湾组沉积特征研究[D].山东东营:中国石油大学(华东),2010.

[5] 苏朝光,仲维萍.准噶尔盆地车排子凸起新近系沙湾组物源分析[J].石油与天然气地质,2010,31(5):648–655.

[6] 宋璠,杨少春,苏妮娜,等.准噶尔盆地春风油田沙湾组沉积相新认识[J].石油实验地质,2013,35(3):238–242.

[7] 刘吉全.准噶尔盆地西北缘车排子地区新近系沉积体系研究[D].山东东营:中国石油大学(华东),2010.

[8] 洪太元,王离迟,张福顺,等.准噶尔盆地西缘车排子地区地层沉积特征[J].中国西部油气地质,2006,2(2):164–167.

[9] 刘传虎,王学忠.准噶尔盆地西缘车排子地区沙湾组沉积与成藏控制因素[J].中国石油勘探,2012,17(4):15–19.

Fine identification of sedimentary boundary of different provenance systems—Taking Neogene Shawan formation in Chepaizi uplift as an example

CHEN Lin, ZHANG Yuejing, SHANG Fengkai, YANG Donggen, WANG Lin, YU Tengfei

(Exploration & Development Research Institute of Shengli Oilfield Company, SINOPEC, Dongying, Shandong 257015, China)

Asfor different provenance systems of Neogene Shawan formation in eastern Chepaizi uplift, there are typical differences in lithology, sedimentary fabric, logging and seismic reflection characteristics. The south provenance system mainly develops braided river deltas, and the lithology is dominated by feldspathic lithic sandstone, which is the tractive current deposition over a long distance. The electrical curve has typical sandstone response characteristics, and the seismic waves show strong reflection characteristics. In the north provenance system, fan deltas near provenance deposits are mainly developed, the lithology is dominated by lithic arkose sandstone, which is a typical gravity flow deposition. The sandstone response characteristics of electrical curves are not obvious, and seismic waves are weak-blank reflection. Then, the effective identification of the south and north provenance systems was carried out, and the affected range of different provenance systems in the sedimentary junction was implemented. The lithological traps at the sedimentary junction of the two provenance systems are described in detail, and the fine identification of sedimentary boundary of different provenance systems is realized, which obtained good exploration results.

Junggar Basin; Chepaizi uplift; Shawan formation; braided river delta; fan delta

1673–8217(2019)02–0006–05

TE111.3

A

2018–07–05

陈林,硕士,工程师, 1984年生,2008年毕业于中国石油大学(华东)地质学专业,现从事油气地质综合研究。

编辑:蒲洪果