景观艺术的伦理传播维度1

2019-06-18韩凝玉张哲南京农业大学园艺学院南京林业大学风景园林学院

文/韩凝玉 张哲 (南京农业大学 园艺学院;南京林业大学 风景园林学院)

一、景观艺术的伦理传播之度

《国语辞典》认为“伦理,谓事物之条理,不专指道德言。”汉语中的“伦理”是一个包容性很强的概念,其核心就是秩序。伦理的本质是秩序、关系,包含了人类社会中人与人、社会和自然之间的行为和社会规约。正如梁簌溟先生在《中国文化要义》所指出的,“伦理本位者,关系本位也”《孟子》载:“公都子问曰:“钧是人也,或为大人,或为小人,何也?’孟子曰:‘从其大体为大人,从其小体为小人’”孟子这一言论将“大体”“小体”的关系上升到伦理学体系中就是“节制”。“节制”曾被誉为希腊四主德之一而作为行为的规范指导人们的理性活动。

“度“是伦理学的本根和本质。黑格尔在《逻辑学》首次提出哲学意义上的度。他认为在纯碎光明与纯粹黑暗中一样,既是有也是无,有和无是辩证统一的。

在《现代汉语字典》中“度”的哲学范畴是指保持自身数量的界限和限度。“度”包含了节制、约束和遵循并客观存在于千事万理之中。“度”在《辞海》中是为事物保持自身的质的稳定性的数量界限,或某种质所能容纳的量的活动范围。度是质与量的统一,在这种限度内,量的增减不会改变事物的质,超出这种限度,量变就会引起质变进而破坏原来的度建立新的度,一事物就转化为他事物。

海德格尔“诗意地栖居”用完整的结构阐明景观是帮助人们完成栖居地“诗意”,是关乎心灵的伦理命题。人类追求栖居之诗意是伦理学一直关注的问题。正如赵汀阳所述:“伦理学以生活的根本问题为主题;生活的根本问题是生活本意或是生活本身的目的;生活本意在于创造幸福感。”伦理存在于追求诗意栖居的幸福景观艺术之中。

哲学家桑塔亚纳(George Santayana)认为艺术设计最终是追求全人类的福祉。优秀的设计最终意义在于有效促进人类生命活力的焕发,使其走向精神的充盈(spiritual fruition)。唯有如此,艺术设计才有存在的意义。

因而,从伦理视阈探索景观艺术,其是“一种思考方式,一种哲学途径”,是为了传播追求诗意的栖居以达到幸福而在人与自然和社会关系中建立的一种体现和谐的秩序和规律。是人与自然、社会之间关系的相互约束的结果,反映社会规范和意识形态以及道德等所公认的方式,其终极传播价值体现为人们对诗意栖居的幸福祈望。

张之沧认为为了诗意的栖居从而达到幸福,人类一直不懈地追求着真、善、美。任何学科都有其多维结构来体现其学科的结构和功能的核心价值。因而,从伦理视阈阐述景观艺术中意蕴的传播维度,主要在三个层面表现相互制约的秩序关系:其一,景观艺术在逻辑层面传播追求形式与功能逻辑性合一以求真,体现景观艺术实用价值而展示其具有节制的理性精神;其二,景观艺术在审美层面传播情境合一以求美的精神气质,具有超越工具理性和功利的羁绊深度体现景观蕴含的艺术、地域、文化、时代的精神气质;其三,景观艺术伦理层面传播道德合一以求善,将“诗意地栖居”本质追问提升到“善”的道德维度,将景观艺术拓展到社会伦理和职业伦理层面。这三个层次的秩序相互之间体现层次结构和递进关系,是一条以求真、求美、求善的和谐统一进而迈向和谐的境界之路与哲学之道。

图1 美国东纽约州的石头河(资料来源:作者根据相关资料整理)

二、景观艺术逻辑表现维度:形式与功能的传播之合一以求真

2.1 景观艺术的逻辑表征:形式传播之度以求真

在追求真的伦理层面,《易·系辞上》载:“备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人”,其本义是说圣人以天下之利为重,备天下之物,建立成就天下之器。随着发展 “备物致用”“物尽其用”“物以致用”等观念逐渐成为艺术设计的规范。张道一先生认为“物以致用”的设计原则理应秉持,但“致用”到什么程度则是一个关乎设计行为的价值认知的度,是设计道德的讨论范畴,也是设计伦理研究的起点。

维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)在《建筑十书》中论述设计伦理问题清楚表达形式与功能的匹配是设计“真实”的要求,也是对景观艺术传播形式与功能结合所体现“真”的科学性的本质追问。

“凡事皆有度”,“事,即指事物本身”。“度是主客体的统一和协调,保持应有不偏不倚的界限。执其两端而寻找最佳平衡点”,其实质是合理节制的取与舍。

在景观艺术逻辑层面传播求真的伦理秩序中,其节制与度表现在两个层面:其一、景观艺术设计行为之度;其二、景观艺术形式传播之度。

其一、景观设计行为之度体现人与自然和社会的和谐。张道一先生在《设计道德——设计艺术思考之十八》中曾说,过度设计没有以往“应节之物”和“正常交流”的初衷,取而代之的是竞相攀比与穷奢极侈。《吕氏春秋》曾这样谈适度:“黄帝言曰:‘声禁重,色禁重,衣禁重,香禁重,味禁重,室禁重’”。适度设计,就本质而言就是节制,是设计者掌控自己的主观意志,从关怀他人的角度出发,给予一种具有美德意义的善行。不能过偏、失调和毫无节制,景观艺术设计的原则既是在艺术上的规范要求也是对设计行为的一种制约。

例如乔恩·皮亚塞茨基(Jon Piasecki)设计并建造的东纽约州(EasternNew York State)的石头河(Stone River)(2011年)诠释了设计师在自然环境中有节制的建造态度和适度设计行为,传播人类原真性生命体验与自然之间的直接对话、展现景观平凡而伟大的场所特质(如图1所示)。 他将场地中的石头进行重新排布以在人工与自然之间形成过渡。将相对秩序的石板路和两边相对无序的块石作为一个整体反映周边自然环境。石头、蕨类植物群落、乔木、树干和青苔都予以保存。石板路似乎一直存在于树林当中,毫无添设之感,设计恰到好处、低调轻松、不动声色、了无痕迹……。以其低调建造对过度设计行为提出反思,不仅构建了一条人们体验自然的路径,更为重要的是寻求人与自然之间的平衡点,为景观带来一种似乎仍未完成的动态特征与个性,并且具有持续自我演化的潜力和极具包容性的开放架构,探索人与土地、自然之间的“真”联系。

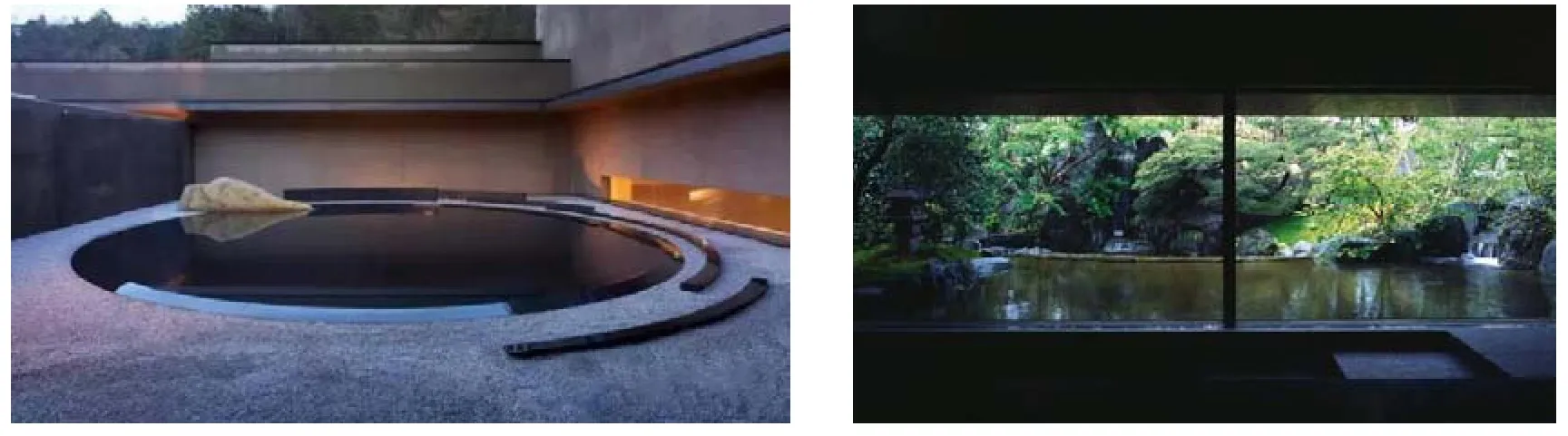

图2 升野俊明 庭院作品(资料来源:http:www.sohu.com )

图3 三谷徹(Mitani Toru)作品 ROKI全球总部(资料来源:三谷徹教授提供)

其二、景观艺术形式传播之度。福田繁雄先生(Shigeo Fukuda)认为“设计中不能有多余”。这源于日本对禅宗信仰形成单纯自然的文化,禅是通过自我节制、调心达到自我与自然界和谐与统一而实现精神上的超脱与安宁。日本一般在客厅或茶室的壁龛里只挂一轴字画,花瓶里只插一枝花体现“禅心”,回归真实的内心。这也形成了日本景观设计受禅宗精神的影响通过简约艺术形式传播复杂理念。

禅僧大师升野俊明(Shunmyo MASUNO )是当代日本枯山水主要代表人物,他的作品给人以自然、清新的气息。他将景观创作视为自己内心世界的表达,将“内心精神”作为艺术中的一种形式传播出来,使作品充满禅意,传播淡定、沉静的修为,在方寸之间体悟其意犹未尽(如图2所示)。

日本景观设计大师三谷徹教授(Mitani Toru)认为景观艺术设计形式隐含“只传达要义”精神,以精炼的视觉语言艺术形式予以传播(如图3所示)。

王朝闻先生认为“室雅何须大,花香不在多”。“嫩绿枝头红一点,动人春色不须多”都生动阐释了景观艺术中形式要素的节制与适度传播之内涵与意蕴。“景观艺术的愉悦来自于适度。在“一山一石耐人寻味”的适度艺术设计中传播逻辑层面的“真”。

2.2 景观艺术的逻辑表征:功能传播之节制以求真

孟菲斯集团创始人索特萨斯(Ettore Sottsass)认为,当你试图规定某种产品的功能之时,功能就从你的手指缝中漏掉了。因为功能有自己的生命,其是产品与生活之间一种可能性的关系”。

景观艺术中对功能传播的节制有两个层面的解析:其一、景观艺术中的功能属于使用者,而非设计师限定;其二、景观艺术传播适度功能。

其一、景观艺术中的功能属于使用者,而非设计师限定。三谷徹教授认为,景观艺术中的功能属于使用者,景观设计师仅提供空间及有节制的功能,让使用者在使用过程中自己创造与景观艺术空间之间的各种可能性关系进而发现更多而非设计师预先设定的表现逻辑的“真”功能。景观艺术中求“真”传播功能是在节制和适度的方式下自然的呈现与流露。

三谷徹教授认为景观艺术设计最重要的是提供一个空间让人们自由使用,如果景观空间中的功能被限定,那么这处景观仅是工程,是使用而非艺术设计。因为景观艺术最重要的是提供一个能够令人感动的空间唤起人们对共有空间体验的美好记忆。景观艺术的功能是在使用者体验空间的时候自发创造出来的切实符合自己需求的功能。(如图4所示)在这种情况下的共有空间就成为没有明确的实际意义,或者是没有实际功能的空间设计,这与庄子所说“无用之用”有异曲同工之妙。

图4 三谷徹(Mitani Toru)凯拉池(滑板链接)(资料来源:三谷徹教授提供)

其二、景观艺术传播适度功能。这是对过度解读“以人为本”的辩证考量。虽然人们的需求牵引着景观设计传播多样功能,但景观艺术需要“以人为本”又不能全“以人为本”。三谷徹教授认为,在景观艺术中,各种各样的人有各种各样的使用需求,如果逐一解决在景观艺术中汇集各类人们的各类使用需求所传达的功能就会使得景观艺术成为一个各种功能的结合体反而失去景观艺术的核心主旨。例如一些景观设计没有节制使空间空无一物的同时还造成功能浪费,一些景观设计展现“大而全小而全”的功能似乎可解决生活中所有的问题。多功能体验空间有时确实能吸引人为之驻足,然而扪心自问,一处集万千功能于一身的景观空间真正适合需要的功能所用几何?非但如此,一些附加功能造成无形浪费。景观艺术传播的功能“节制”是通过规范设计行为来满足正确、理性和适度的功能诉求。

美国当代哲学伦理学家巴哈姆(Archie JBahm)认为“伦理学的精华在于提供一些可供人们选择的原则,这些原则看起来是自明的(self-evident),都以人们所拥有的价值观为预设,而且这些价值观是可被认识并对人们判断起作用的。”巴哈姆通过这些价值原则构建了“善”与“恶”、“更大的善”与“更小的善”、“更大的恶”与“更小的恶”之间的秩序选择依据。那么,景观艺术针对其传播的功能选择也有排序。在景观艺术中实际功能与功利功能排序中,从为满足需要、安全、规范等最基本的硬性要求的实际功能到为了追求浮华外表而牺牲实际功能以致徒有其表、华而不实,追逐利益的功利功能呈递减选择;在美观功能与实用功能排序中,以美观与实用功能为保持谦卑、谨慎的态度以降低对良好自然格局侵扰和污染为佳,反之粗暴嵌入导致原有自然格局或环境品质遭到破坏和无法修复为弃;在获利功能与公益功能排序中,为抵抗全球化影响景观特色缺失而承担文化传承的历史使命,挖掘地域文化并使之传承延续的公益功能,到受猎奇心理和消费主义让舶来品大行其道或衍生消极的景观空间,制造新的城市问题给大众造成文化价值错位和社会矛盾而从中获利功能呈递减选择。

景观艺术送传递的功能潜在价值在于引导景观艺术自然而然发生,在不经意间慢慢生长出来,在人们的使用中自发而自由的创造和体会出来,这种状态经由时间的沉淀从而达到一种“刚好”的功能状态以求景观艺术在逻辑表征层面的自然、顺畅与自在的“真”。

图5 原研哉 作品《寻找地平线》资料来源:根据《设计中的设计》整理

三、景观艺术的审美表现之度:情与境的传播合一以求美

三谷徹教授认为景观艺术不仅是形式的问题,更是景观空间和意味的问题。景观艺术不仅具有使用功能,更具有意境、情景与内涵,即以“道”的理念指“器”的发展,让“器”浸润“道”的哲思,最终将“道”与“器”融合达到完美,这是“无用设计”的更高境界,也是景观艺术在审美层面寻求情境合一的“美”之伦理意味。

在景观艺术中审美意境的传播需要两个层面的适度与节制:其一、使用者欲望的节制;其二景观设计师在审美层面的适度传播。

其一、使用者欲望的节制。张道一先生认为:“所谓‘豪华’‘奢侈’虽然没有绝对标准,但也只能适度。”‘物无美恶,过者为灾’。老子说“见素抱朴,少私寡欲”。(《道德经》19 章)要求人固守一份真朴之性,抵御享乐腐化给生活带来的麻痹和戕害。他认为生命的价值不在于占有和享受多少物质财富,而在于一种淡泊宁静的生活理念。人在物欲面前“去甚,去奢,去泰”。(《道德经》29 章)把自身物质欲望享受控制在合理范围,体会景观艺术带来的至美意味,“无用设计”才有可能真正实现其传播价值。

其二、景观设计师在审美层面的适度传播。三谷徹教授认为在景观艺术中无需有太多欲望。老子认为“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。”(《道德经》第十一章)老子以实物为例,阐述其哲学道理。在景观艺术中“空”给予景观艺术以无限潜能,这是一种状态,这种状态有待被想象内容填满。这种“空”是为人们内心寻找放松情绪和平静内心的心理暗示。在景观艺术中有节制的设计作品的意与境之“空”蕴藏着对至美的意境追求并形成人们有效沟通的空间和能量。

日本著名平面设计师原研哉(Kenya Hara)的《寻找地平线》(如图5所示)是运用“空”与“虚无”(EMPTINESS)表达“空”的理念的典型代表。广告本身没有明确的商品信息,而呈现一个看似空无一物,却又能容纳百川的容器。他认为,有时候可以用空无一物的容器取代信息本身,为人们留出丰富的想象空间,用意义填充容器来共同来完成信息的传播”。

原研哉的作品传播了有节制的艺术设计所体现出禅意之美的意境。永井一正评论他的作品认为,与西方空间意识不同,日本的传统空间意识是空白的部分是空间,那里有闲逸和紧张的空感和气氛。人们的注意在高度集中充满张力的独白空间里得到升华。

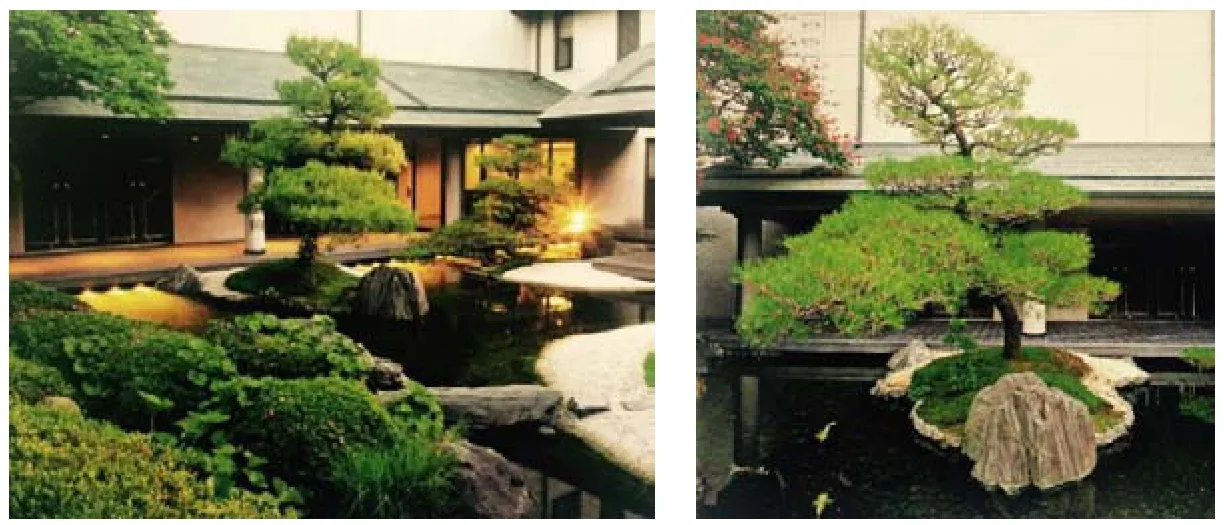

日本建筑家竹山圣设计的“无何有”旅馆(Beniya Mukayu)(如图6所示),将“无”的设计内涵传播在建筑构造之中。旅馆中心有一个木林庭院,枫树、松树、山楂树等自由生长与大自然融为一体,宛若浑然天成。旅馆所有客房里都有一个直接面对庭院的大窗户,新叶的绿意光线倾泻到室内。房客会接受庭院景观中‘无’的时间与‘空’的质感。”真实的意会心境空明从而达到景观纯美的自然意境。

景观艺术利用对“空”的适度设计可使空间营造无限寓意而达到美的意境追求,留下无限想象与神秘的精神追求。这与日本庭院追求“空寂的幽玄美”推向禅宗“无”之意境而达到“有即是无,无即是有”进而创造一种超然物外的艺术力量是一致的。这种幽玄的极致与中国画的“留白”都是通过节制达到“无相”、“玄外之音”奔放自由想象之艺术意境(如图7、8所示)。

“一山一石耐人寻味。”在景观艺术审美层面的表征中传播以体现“空”与“妙”之美。正如青藤先生认为,“越淡薄越滋味,越不扭裡动人越自动人。景观艺术“在清淡中出奇趣,简易里寓深义”,在“致虚静,宁静笃”中传播至美的意与境之合一。

图6 竹山圣 “无何有”旅馆(资料来源:http:www.baidu.com)

图7 升野俊明 京都府公馆庭院(资料来源:http:www.baidu.com)

四、景观艺术的伦理之度:道与德的传播合一以求善

康德说,有两样东西,人们越是经常持久地对之凝神思索,他们就越是使内心充满常新而日增的惊奇和敬畏:我头上的星空和我心中的道德律。

道德是先循道,再具德。老子认为遵循“天道”之人便具有崇高之德。“故道生之畜之,长而育之,成之熟之,养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。”老子思想中的方法论核心“无私”衍生出“人去甚,去奢,去泰”的“善”的观念、文化智慧和价值思想。

伦理关乎道德更关乎如何获得幸福,意味着“善”。哲学家桑塔亚纳(George Santayana)认为,艺术设计的本质是“善”,艺术设计最终归到全人类的福祉。美必须为“善”而努力并要能为“善”的达成做出贡献。同时,艺术设计必须体现出对于人类幸福的关注才符合道德原则。艺术设计中“道德的和谐”并不是“天生的”,“而是被创造出来的”。

舍勒肯斯认为“道德的善引导人们臻达理想的目标,而美引导人们静观这个实现过程”。二者因相互依赖、不可分割而在价值层面具有高度一致性。张之沧认为“艺术与道德是构成人类本质的一个重要方面”。艺术通过一定形式表现并揭示道德问题和促进伦理规范的形成,伦理通过约束力使艺术朝着善的方向发展。

在景观艺术中包含景观的伦理判断、景观设计的伦理道德、建造活动的伦理行为、景观的精神象征意义、社会道德意义以及与景观有关的活动和现象的道德和价值因素的总合,以此将“诗意地栖居”本质追问提升到“善”的伦理道德维度。因而,景观艺术中传播伦理道德之善分为两个层面:其一、景观设计师的职业道德和良心;其二、景观设计师的社会责任。

图8 八大山人 中国画(资料来源:http:www.baidu.com)

其一、景观设计师的职业道德和“良心”源自道德之心的完善和设计师的内省,是景观设计行为和结果的“善”与“恶”的道德评价。诚如康德所言:“尊重是使利己之心无地自容的价值觉察”。在很大程度上决定了景观设计师的行为是否为“善”。

正如有学者所言“艺术是塑造灵魂的,设计艺术担负着美化生活、丰富生活、使生活更美好的传播任务。例如美国品牌“Artecnica”倡导“良心设计”运动,选用废弃物进行二度设计改造。被纽约现代艺术博物馆(MoMA)收为永久藏品的作品:transglass,由一组由废旧玻璃瓶改制成的花瓶和水杯。“Artecnica”的知名设计师与贫困地区的工人和手工艺人共同研发手工制品,不仅使产品极具地域特色还能在一定程度上为贫困地区民众带来扩大就业和增加收入的机遇,带来良心之“善”。人有志,既然志在于此,唯有德才并进才不负艺术的使命。

其二,景观设计师的社会责任。日本著名景观设计大师佐佐木(Sasaki)曾说:当前的景观设计正站在紧要的十字路口,一条路通向致力于改善人类生存环境的重要领域,另一条路则通向肤浅装饰的雕虫小技。只有具备对土地和社会的责任感,景观设计师才有可能选择前者。奥本大学莫克比教授认为,建筑师有职责去帮助贫穷者改良生活条件,建筑应该向环境和社会的变化作出反应,建筑不仅满足人生理需求的庇护所更是人类心灵的家园,弱者也应得到生活的尊严。

坂茂(Sakamoto) Khumjung中学,尼泊尔(资料来源:作者根据相关资料整理)

2014年获得普利茨克奖(Pritzker Prize)的日本建筑师坂茂(Sakamoto)20多年一直奔波于世界各地自然和人为灾害现场(如图9所示),同当地民众、志愿者及学生合作,为灾民设计和构建简单低成本且可循环利用的避难场所和社区设施。普利兹克建筑奖在评语中认为,坂茂的作品呈现了他善良的初衷而且使建筑师能够参与政府、公共机构、慈善家及受灾群体之间的对话。强烈的社会责任感和用高质量设计满足社会需求的积极行动以及他应对人道主义挑战的独有方式,使得本届普利兹克奖得主成为一名模范建筑大师。

景观艺术对于人性和大众多元诉求的关注使其被赋予十分复杂而且重要的社会、文化、道德责任。不仅必须回应整个社会发展所提出的要求,而且其完全具备这种能力去承担人类文明自我完善的重任。以“知足不辱,知止不殆”以及“虚极静笃”的朴素道德伦理观使景观设计师达到无私的境界。

五、结束语:景观艺术的伦理维度:止于至善

“诗意地栖居”是在生命进程之中反复不断的对生存意义的诘问。从瑶池、伊甸园到现代景观的不断发展,亘古未变的精髓在历史嬗变之中承袭下来并恒久焕发着光彩。景观艺术的伦理意蕴从精神到责任是哲学的追问与反思,体现景观艺术的本质与核心,人诗意地栖居并达到幸福的生活。伦理意蕴所具有逻辑和审美内涵是景观艺术精神与文化的凝聚与升华,伦理让人们“回到事物本身”在景观艺术中传播“至真”、“至善”、“至美”“是其所是”而“止于至善”之道。

致谢:撰写论文过程中与日本千叶大学三谷徹教授多次深入交流并得到其悉心指点,在此表示深深的谢意。