王巨榛:科普育人颂新风

2019-06-17许艺芳

文>>>许艺芳

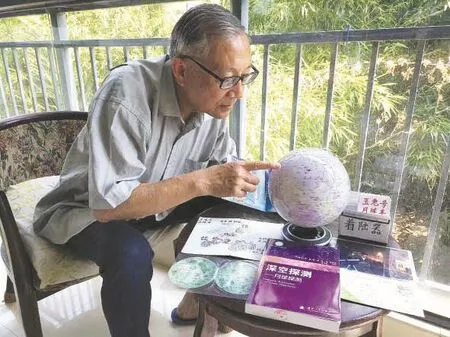

王巨榛近影

走到哪里,就把科学知识普及到哪里,今年76岁的中国华晶电子集团公司中央研究所高级工程师王巨榛坚持科普讲座近40年,被称为“科普痴人”。2019年3月,他入选“2018感动中国·无锡十大人物”。

科普事业孺子牛

王巨榛是浙江省温州市人,1961年考入浙江大学物理系理论物理专业,毕业后分配到国防科委第十四研究所,后支援三线建设,在重庆市永川县的山沟里一待就是16年,又随单位东迁到无锡市。

1969年7月16日,美国阿波罗11号宇宙飞船登月成功,吸引了全世界的目光,可许多孩子和年轻人都不知道中国第一颗人造地球卫星发射升空的事,这刺痛了王巨榛,科普的想法在他心中产生。1983年10月1日,邓小平为北京景山学校题词:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”这唤醒了王巨榛心中深藏已久的科普情怀,这年11月,他开始到附近学校开展科普讲座。此后,他越讲越痴迷,海岛、沙漠、乡村……处处留下他播撒科学火种的足迹。

王巨榛和孩子们

“科普需要坚持不懈、坚忍不拔的精神。”一年寒冬,在兰州市出差的他利用空闲时间在一个个学校作讲座。天寒地冻,他的脚后跟冻得裂开了口,可他无暇顾及,坚持讲座。有一次到上海豫园中学讲座前夜,他胃痛不止,吃药也无济于事。为不影响第二天的讲座,他连夜到医院输液,直至半夜才止住痛,第二天连续讲座两场,差点虚脱。家人心疼地说他“出门像英雄,回家是狗熊”。

四处上门“推销”科普,也曾遇到尴尬和误解。有一年在北京,王巨榛带着大包小包的科普资料两次到和平门中学联系讲座,校长很警觉,诘问他:“你到底要推销什么产品?”2003年10月,在杭州返回无锡的列车上,他给旅客们讲“神舟五号”飞船上天的前前后后,旅客们热烈的掌声惊动了乘警,让他“拿起所有的东西跟我走”。王巨榛出示了无锡市政协委员证、江浙两省科普作家协会会员证表明身份,才赢得信任。为避免类似的尴尬,王巨榛设计了一张“上门送讲自我介绍”卡片,详细写上自己的身份、目的、方法和可选讲题。

2003年,他从中国华晶电子集团公司中央研究所退休后,任无锡市老科技工作者协会讲师团、无锡市关心下一代工作委员会讲师团成员。他以奔跑的姿态交出不凡的科普成绩单:2017年,讲座26场,上门科普16次,写诗、作文83篇,分发资料卡、学习卡13类400余张;2018年,开展讲座20场,随机讲座26次,寄送教科文信件、明信片300余封……

有人问他,科普讲座,费时费钱,吃力不讨好,为何不多写点文章,出出书,名利双收。他家中两张地图给出了答案——中国地图上写着他的自白:眷恋祖国,热爱人民,追求真善美,锲而不舍;读万卷书,行万里路,宣讲南北中,海阔天空。世界地图上录有马克思之语:科学绝不是一种自私自利的享乐。有幸能够致力于科学研究的人,首先应该将自己的学识为人类服务。

潜移默化激发爱国情

走进王巨榛的家,仿佛走进了一个小型博物馆。墙上挂着的玻璃框里是形态各异的蝴蝶标本,墙上贴着他自创的“太阳系行星轨道记忆图”“月球概况和探测”“日·地·星‘三体’系统”等科普宣传画。电视机两旁的橱窗里,红玛瑙、绿松石、黄铁矿、鹦鹉螺化石等静静地述说着亿万年来的地质演变神话。茶几下,十几个塑料收纳盒,分门别类地归置着各种植物种子、小石头、钱币、航天徽章等小物件。

为收集这些,王巨榛花费了大量时间和精力。“这些都是我的宝贝,每次科普讲座,根据不同的主题,带不同的东西。有了实物,更能引发听众的兴趣,效果更好。”王巨榛说,“这是鱼化石……”随便拿起一件实物,他都如数家珍。

王巨榛是微电子方面的专家,玩得转物理,还舞得动文字,讲座题材广泛,有介绍天文、航天、地学、微电子和计算机,也有写作心得、信息时代、为人处世等,活脱脱一本“百科全书”。“给人一杯水,自己得有一桶水。”王巨榛介绍,为了他的科普事业,全家人省吃俭用,购买了6000册图书,订阅了《科学画报》《航天》等期刊,自制了三棱镜和天文望远镜,购置了电脑、显微镜、地球仪、月球仪等科学器具,组编了专题邮集《飞出地球摇篮》和专题石集《大自然的名片》。他每到一个城市,就寻访科普基地,上海科技馆、云南天文台、长春地质馆等大型科普基地都留下他的足迹。

《诗经》里提及的植物与现今的叫法相距甚远,许多植物名称的字不认识。为弄懂这些植物,王巨榛花三个月的时间一字一句地认真研读,将书中提及的133种植物用表格的形式分门别类地整理出来,古称、读音、今名、属种、原句等一目了然。2018年4月,美国夏威夷大学农艺及土壤博士、台湾中国文化大学教授潘富俊来无锡市讲座,当看到王巨榛收集整理的《诗经植物图鉴表》和实物标本时,惊叹不已。

王巨榛的讲座富有吸引力和感染力,源于他对新事物极具敏感性。2006年3月,我国发行了一套《孑遗植物》邮票,其中的“鹅掌楸”对于王巨榛来说陌生而新鲜,他的探索欲被勾起。为探访“鹅掌楸”,王巨榛抱着孙子在巷陌中寻迹,全家人在他的影响下也视“鹅掌楸”为“亲情树”,处处留意寻觅。

为提高讲座水平,除注重日常学习、钻研外,王巨榛特别注重“临阵磨枪”。讲座前,他要花费好长一段时间准备讲稿,收集资料,准备几袋子的实物和科学器具作为展示。临讲前,他会针对不同的受众设计不同的开场白,并在家里反复预演,请家人当观众提意见,久而久之,他养成了每天非读书不可,读书非动笔不可,外出必带讲座资料的习惯。

他说:“我通过科普讲座的形式,不仅让更多的人提高科学文化素养,还潜移默化地激发大家的爱国热情,再苦再累也值得。”

育人树人颂新风

2019年1月24日,“2019中华家风主题展”在北京中华世纪坛世纪大厅开展。许多人在“王巨榛致姐姐明信片”展板前驻足、感慨。这组家书的面世,源于2005年4月,中国国家博物馆、中国民间文艺家协会遗产抢救工程办公室等部门启动的“民间家书征集活动”。《温州晚报》得知后向家书项目组推荐了王巨榛的家书故事。王巨榛和家人商量后,悉数捐出100张明信片原件。

这是一组特殊的家书,见证了相隔千里的浓浓姐弟情。1998年11月,王巨榛得知在温州的大姐生病住院,连夜写了一张明信片寄给大姐。此后三个多月,他每天书写一张明信片,向大姐介绍时事新闻,回忆家庭往事。大姐当时重病无法起身,请人代读,每天面对印着美丽风景的明信片,读着千里之外弟弟的关切,沉浸在温暖的手足亲情中。

写给大姐的100余张明信片只是王巨榛信件往来的一部分。在他的书架上,密密麻麻排列着一本本绿色的小册子,里面是一千多封他和老伴、儿孙互通的明信片。书房一角大大小小8个盒子里珍藏着他当年支援三线建设时与妻子的400多封“两地书”。

王巨榛不仅给家人写信,还给许多相识、不相识的人写信。因为他的讲座妙趣横生,把枯燥乏味的科学知识讲得生动活泼,富有感染力,每次课毕,总有听众围上来提问题,索要联系方式。

书信,成了他沟通世界、传播知识、育人树人、赞颂新风的另一个阵地。2018年寄出的300多封信中,有一大半是寄给陌生人的。他得知无锡阳山中学安阳诗社和运河实验中学新馨诗社成立,给学生们寄去贴有《诗经植物选识》的明信片;看到报纸上《警察好榜样》的报道,他给文中的好警察温州市公安局交警二大队一中队叶志敏寄去明信片;得知“诚信务工者,免费住我家”王再升老人的感人事迹,他寄去明信片;2019年1月,得知广西三江侗族自治县知了小学为优秀学生奖励猪肉,他寄去明信片赞赏学校这种“既能扶贫又能鼓励”学生的创新之举。

王巨榛的口袋里,装着各类科普小卡片,走到哪发到哪。有一次,他热情地给一个小学生递上“易错百字”小卡片,被家长误当作是发小广告的,拉着孩子绕道走。对此,他并不气馁,坚持发不同内容的小卡片。在他心中,只要能多传播一点科学知识,受点白眼和误解不算什么。

自2007年6月开始,他随身带着“有幸与你同行”爱心诗卡:就是你这么一让,宽了车厢舒了人心……我向你递上这张卡片,献上心头语致敬。每次在公交车上有人给他让座,他就双手递上爱心卡。他说:“让座事虽小,却折射着中华民族互让互助的传统美德。我发了近千张卡片,说明有近千人在身体力行着这一美德。”

年逾古稀的王巨榛依旧在科普公益的路上奔忙不息。他说:“我有深深的紧迫感,怕来不及啊!希望在有生之年,尽可能地为新时代提高科学素质、科学普及工作多尽一份心,多出一份力。”