明刻本《墨池编》版本源流考述

2019-06-15陈志平

陈志平

北宋朱长文编撰的《墨池编》是继唐代张彦远《法书要录》之后的又一部书论丛辑著作,在中国书论史及古代书家研究等领域中,都是不可或缺的基本文献。全书共分八门:一、字学;二、笔法;三、杂议;四、品藻;五、赞述;六、宝藏;七、碑刻;八、器用。本书“品藻门”内《续书断》为作者自著,《碑刻》二卷为作者自辑,其他则引古人成书加以编次。《墨池编》的文献收录范围较《法书要录》有突破,体例上开辟了按照学理来分类的先河,为后世金石书画著录起到了方法上的示范作用。正如四库馆臣所称:“后来《书苑菁华》等继作,虽略有增益,终不能出其范围。”①明代王世贞《古今法书苑》、清代《佩文斋书画谱》《六艺之一录》以及近代的《书画书录解题》等书籍,编辑体例大抵承袭《墨池编》。

《墨池编》除体例上开辟了按学理分类之先河外,其所收文献涵盖了宋代以前书法学术的各个方面,是研究宋代及以前书学发生发展的重要依据。但从目前研究状况看,非常不尽人意。笔者2008年涉足这一领域之前,基本不见有关该书的专门研究。2012年8月,何立民整理的《墨池编》由浙江人民美术出版社出版,但该书对于《墨池编》的版本源流不甚了了,就连目前存世并为大家熟知的明代薛晨刻本居然不据以校勘,更遑论有何创见,这不能不说是巨大的遗憾。

《墨池编》原本无存,目前存世有三个版本系统,分别是:1、明抄本系统,包括明横野洲草堂抄本、谭公度本、《六艺之一录》本等;2、明刻本系统,包括薛晨刊本(简称“薛本”)、李时晨刊本(简称“李本”)、文渊阁《四库全书》本(简称“渊本”)和文津阁《四库全书》本(简称“津本”),合称“墨池四种”;3、清刻本系统,包括康熙、雍正、乾隆“就闲堂”刻本和雍正、乾隆“宝砚山房”刻本。其中明抄本系统为笔者首次拈出,相关考证可参见拙文《新发现明横野洲草堂抄本〈墨池编〉检证》②。有关清刻本系统之源流,笔者也有专文考证③。另一方面,《墨池编》与《法书要录》关系密切,故《墨池编》的整理研究有赖于《法书要录》问题的解决,笔者此前已经对其做过全面清理,发表论文《〈法书要录〉的两个版本系统及相关问题考述》④。

本文主要考察明刻本《墨池编》系统的渊源、流变及其价值⑤。

一、《墨池编》薛晨校注本

目前所见《墨池编》最早刻本为明隆庆二年(1568)李艹向永和堂刻本,二十卷,《续编》三卷,国家图书馆藏。题作“宋吴郡朱长文伯原纂、明青州李艹向子荩刻行、明四明薛晨子熙校注”。前有乔懋敬序:

……《墨池编》者,宋儒乐圃先生朱长文所辑也。先生邃于理学,博于艺文,多所撰述,悉称名家。朱晦庵尝与简札资问,雅重识达,其所蕴藉可知矣。是编序述西京以来书学,叙论名贤法帖、评骘、题识,旁及楮生墨卿,各系断语其后,可谓字原之劲羽,艺匠之良佐,非稗官小史之伦也。书藏吴中,好事家三百年无刻以传者。民部青州李君艹向博文好古,设教于苏,得肆志于学,因访求是编,手录自随。既而迁倅于淮,政平事举,郡斋多暇,乃延四明薛子晨相与订正。益其所遗,续其所未尽,捐俸授梓,以广厥传,属余序言弁诸首。窃谓孔门群贤著称,不尽必其闻道,而咸许其身通六艺,当时岂遗本务末耶?盖上达难致,下学可臻,书之艺较与射、御不侔,有关于文教甚大,于吾用甚切,而可无学乎?知书而不原所自,知学而不审所宗,犹弗学也。是故,是编之不可无传也。李君固与余同志而克肩其事,流布海内,使学者一醒心目,将传今垂后,为益岂微也哉。隆庆戊辰秋孟,赐进士出身刑部浙江清吏司主事云间乔懋敬书于白云清署。⑥

乔懋敬,字允德,上海人,嘉靖四十四年(1565)进士,官至湖广右布政使,著有《古今廉鉴》八卷。乔懋敬并非专门书家,《董玄宰品书》云:“荆州仲宣楼所刻《登楼赋》为吾松乔懋敬书,乔素无书名,彼中士大夫亦不知为谁手也。乔曾为荆南观察,乃从游莫廷韩是龙所书,今为正之。”⑦但他是一时显宦,故被延请为《墨池编》作序。李艹向,字子荩,青州人,尝官民部。从前引乔懋敬序可知,其“博文好古,设教于苏,得肆志于学,因访求是编,手录自随。既而迁倅于淮,政平事举,郡斋多暇,乃延四明薛子晨相与订正”。目录后有薛晨题记:

右目录二十卷,乃朱伯原先生手定。此书专论字学,至为详博,成一家言,留心翰墨者,一览一快。世无刻本,转相手录,未免脱误,又文颇繁复。环洲李公治郡多暇,擅著作,精工书法,乃谋余刻此,校正删润,以补伯原之不逮。余曰“不可”。先生坐病废,积岁临摹,精思笃好,优入晋室,不意宋人有此风韵,贤于玩繁华虚岁月者远矣。此编力疾十年就绪,不应更为删润,乃取诸书载字学者,令人逐一检讨,参校异同,疏其所可知,而略其所难考,刻贻同志,以广其传。斯不失先生本意云。

隆庆二年七月又十三日,四明薛晨题。⑧

薛晨,字霞川,浙江省鄞县人。工书。与文徵明(1470—1559)、李攀龙(1514—1570)、王世贞(1526—1590)、丰坊(1492—1569)交好,曾预修(嘉靖)《青州府志》,并刻有《义瑞堂法帖》。李子荩与丰坊似也有交往。明朱谋垔撰《续书史会要》:“丰坊字存礼,号南禺,后更名道生,浙江鄞县人。嘉靖进士,官至南吏部考功主事,善书翰,屡评国朝书法。其草书自晋唐而来无今人一笔态度,唯喜用枯笔,乏风韵耳。李子荩评其《甘露帖》特入神品,惜未之见。”⑨“永和堂”不知何处。《浙江通志》卷二三一《寺观六》“鸿福寺”:“《台州府志》:在县西七十里,晋永和中建,旧有永和堂,相传菩提引尊者持锡开基,至唐咸通中重新。宋大中祥符四年赐额,宣和间毁,靖康中重建,明隆庆间又新之。”⑩此处“永和堂”是否即台州之鸿福寺,尚未可知。

明人刻书,素为学界诟病,薛本亦不免此弊。如书前乔懋敬序,言“朱晦庵尝与简札资问”。朱长文和朱熹分属北南宋,风马牛不相及,岂可“简札资问”?此处可见薛本荒谬之一端。然而薛本乃传世最早的《墨池编》刻本,其价值亦不可轻视。以下详加检证。

(一)薛本的独特价值

薛本所据的底本,当为朱长文的修订本,这从薛本所载朱长文自序中“十月十有五日”⑪的时间款可以看出端倪。清刻本和横野洲草堂抄本时间款是“十月初五日”⑫,薛本的署款晚了十日,而且薛本的按语和诸本相比,文字相异之处显得更为简劲有力,无疑是经过修订的确证,相关研究已见《新发现明横野洲草堂抄本〈墨池编〉检证》。朱长文《墨池编》依据《法书要录》宋传本而来,同时也参考了《法书要录》宋传本以外的文献如《太平御览》《太平广记》等书。这可以从《墨池编》后世传本特别是薛本中找到蛛丝马迹。

如清刻本《墨池编》所载《书断·神品·崔瑗》条下有小字注:“一本云:‘师于杜度……可谓冰寒于水也。’”⑬此注不见于早期《法书要录》传本(《吴录》《懋录》),而见于《墨池编》各本及明刻本《要录三种》(《嘉录》《王录》《毛录》)中,肯定不是张彦远所注,只能是朱长文所加。当然也不是薛晨所加,因为此注在早于薛本的《嘉录》中也可见到。经校勘知《太平广记》所载《书断》恰恰是小注中所言之本⑭。这说明朱长文《墨池编》原书的确参考过《太平广记》。

薛本有一明显的特殊之处,即保留了朱长文参考《太平御览》⑯《太平广记》的诸多痕迹。如薛本所载《书断中·神品·献之》“太元中,新造太极殿,安欲使子敬题榜,以为万世宝”⑮,“元”,清刻本及明抄本《墨池编》以及明刻《要录三种》作“康”,《吴录》作“原”,而《太平御览》《太平广记》、薛本均作“元”(按:《晋书》本传作“元”⑰)。“太元”(376—396)是东晋孝武帝司马曜的第二个年号,共计二十一年,属王献之(344—386)的活动年限。“太康”为晋武帝司马炎的第三个年号(280—290)。此处当是朱长文据《太平御览》或《太平广记》改动。此外,清刻本《墨池编》所载《书断中·妙品·师宜官》“性嗜酒”⑱,“性”前《太平御览》《太平广记》、薛本有“而”;“书其壁”⑲,“书”前《太平御览》《太平广记》、薛本有“因”。《书断中·妙品·韦诞》“尤精题署”⑳,《太平广记》、薛本作“题署尤精”;“始成”㉑,“成”《太平广记》、薛本作“就”。这些都可以作为上述推论的辅证。

朱长文依据《太平广记》保留的一些佚文也可以从薛本中觅得。薛本所载《书断中·妙品·欧阳询附子通》“瘦怯于父”,“父”后薛本有“尝自矜能书,必以象牙犀角为笔管,狸毛为心,覆秋兔毫,松烟为墨,末以麝香;纸必须坚紧薄白滑者,乃书之。盖自重其书”㉒,此段不见于明抄本和清刻本《墨池编》以及传世《法书要录》诸本。此段见于《太平广记》以及抄自《太平广记》的《说郛》(《书断》卷三),云出自《朝野佥载》㉓,必为朱长文原书所有,此处也显示了薛本的独特价值。

(二)薛晨对于《墨池编》的校改

朱长文《墨池编》完成后,“书藏吴中,好事家三百年无刻以传者”(乔懋敬序),中间经过哪些变化已经不得而知。薛本据《墨池编》宋传本重刻,作了大量删润工作。现在很难分清哪些是薛晨所为,哪些是宋元之际的改窜。如薛本卷一九《器用》中滥入南宋王迈《臞轩笔铭》以及无名氏《砚滴铭》,卷二〇滥入北宋黄伯思《东观余论》等(黄氏晚于朱长文),即不排除是南宋人对《墨池编》的改窜。

从薛晨题记可知,他不同意李子荩“校正删润,以补伯原之不逮”的建议,而坚持“不应更为删润”,只是做了“检讨”和“参校”的工作。但实际上却对原书有不少的增删,由此遭到后人訾议。清刻本《墨池编》朱之劢跋尾中即批评薛板“增损不伦,字欵脱谬”㉔。薛晨对于《墨池编》的整理,主要体现为以下几个方面。

1.增加《续编》三卷

薛本在原书的基础上增加了不少内容,有《续编》三卷,目录如下:

卷一字原

周伯琦《说文字原叙》

赵古则《六书本义自叙》

《六书总》

《六书分论》

卷二笔诀

孙过庭《书谱》

姜夔《续书谱》

解缙《书法》

王宾《叙字》

祝允明《书述》

丰道生《笔诀》

卷三品论

高宗御制《翰墨志》

欧阳修《试笔录》

米芾《书史》《海岳名言》

黄长睿《法帖勘误》

杨慎《丹铅总录》

王世贞《艺苑卮言》

这三卷文字在时代上隶属唐、宋、元、明,分成“字原”“笔诀”“品论”三类,继承了《墨池编》的分类思想,内容对原书正文没有任何影响,从保存文献的角度看,有一定的参考价值。

2.增加宋、元、明碑刻

薛本的“荒谬”之处在于增加了宋以前和宋以后碑刻共计数百种。在“碑刻”部分,薛本对原书有改易,类目也与原本有不同,李本、渊本、津本承薛本而来,唯将原本二十卷并为六卷,碑刻二卷均属卷六。薛本增入宋、元、明碑,总数为二卷,以“宫宇”为分卷界限,与清刻本及明抄本以“道家”为界不同。薛本将原书碑刻的顺序全部打乱,除了增加宋、元、明碑之外,又在每个类目下新增碑刻。如“周碑”就比清刻本和明抄本多出一种《周封比干铜盘铭》,“秦碑”比清刻本和明抄本多出《秦泰山碑》《秦皇朐山碑》《秦之罘山遗文》三种等。《墨池编》原书卷一八所载石刻终于李阳冰《龙鸣寺碑》,朱长文在本卷按语中最后一句有云:“自五代至于皇朝,碑碣尚完而众听所易闻,不必繁述云。”㉕薛晨删除朱长文此句,而另加跋语云:

宋以前碑刻考,朱伯原采录,间多脱误,晨为之订次;宋以后碑刻考并法帖,晨窃增入,仅补阙简。敢逞管见,援笔评人也耶?乃据衡山、南禺二公平日所传,品格不差,实与天下公论大合。更冀同志高贤入室右军者一考详之。㉖

薛晨增入的宋、元、明碑刻,后来为文津阁本《四库全书》悉数删除,但经过薛晨“订次”的“宋以前碑刻考”及随意增加的一些文字,在明刻本系统的李本、渊本中得到保留,从而让《墨池编》失去了本来面目。

薛晨对《墨池编》的编辑有不少随意的成分,用他的话说就是“乃取诸书载字学者,令人逐一检讨,参校异同,疏其所可知,而略其所难考”(见前薛晨题记),所谓“诸书”可以大略考知。如《集古目录叙并跋》,此卷为朱长文据欧阳修《集古录》选辑而成,经校勘发现,明抄本与清刻本《墨池编》顺序据“集本”(欧阳修集最早版本,今不存)而来,保留了朱长文原书基本面貌,而薛本和后来的李本、渊本、津本均与南宋周必大刻本保持一致,可知后起的欧集南宋刻本乃属薛晨参校的“诸书”之一。在传抄过程中,薛晨甚至误加了《唐九成宫醴泉铭(贞观六年)》一种,此碑不见于明抄本和清刻本《墨池编》,必为薛晨增入。

3.增加法帖文字

薛晨改易《墨池编》原书的痕迹在《墨池编》卷一五《张彦远释二王记札》中也体现得十分明显。在薛晨增加的大量宋、元、明碑刻中,有很多是文徵明和丰坊所藏。薛晨除在《墨池编》中大量采录外,还在《张彦远释二王记札》中录入文徵明《重修兰亭记》全文九百多字。《兰亭序》在张彦远《右军书记》中编号为338,薛晨将《兰亭序》移到第一的位置,并作说明:

《兰亭》词翰妙绝,右军政行卓越,尚不能无讥于世。以“天朗气清”句而没全文于萧统,以游观妨郡政而掩大节于一生。按文思美者,未尝不咨嗟恨惜也。吾师衡山公撰《重修兰亭记》,表著心志,因录于后。㉗

与敬重文徵明一样,薛晨对于同乡好友丰坊同样敬重有加。《张彦远释二王记札》本有《十七帖》,但是朱长文所见本与后世所传本并不相同,薛晨则径直以他自己所见本录入。《汉时讲堂帖》末尾有薛晨增加的一段注文:

已上《十七帖》刻于汴梁,自“精妙”起廿三字系阙文。按《十七帖》为书家上乘,朱晦庵称其不缚于法,而从容于法度之中,乃书中之圣。黄长睿云:“右军草书《十七帖》最为可师,此书中龙也。”达者痛扫诸书,专精此帖,日夕临摹,尽悟结构之妙。乃知一切诸体,皆原于是。此丰南禺公得力处也,但石刻传摹失真弥甚。今书家贵论释帖,帖尾有大“勅”字及“僧权”二不完字者,乃唐本最佳。贺秘监临本刻于澄心堂,王著翻刻者是谓阁本,觉拙而痩,独汴梁刻本最为近古。子昂临本柔媚无骨,为须识破,诸不足观也。㉘

跋中提到了“丰南禺公”即丰坊。今存天一阁的《义瑞堂法帖》为薛晨所刻,中有文徵明、丰坊及薛晨自己的书作多件,这可与薛晨在《墨池编》中的表现相表里。

朱长文《张彦远释二王记札》实来自张彦远《法书要录》,今存明抄本和清刻本《墨池编》所录帖文与《法书要录》各种传本基本相同,但薛本则在帖文数量和顺序方面迥异诸书。薛本帖文比明抄本和清刻本《墨池编》少一百四十多帖,又从他处抄入一百九十多帖,大部分为宋以后丛帖,其中不少是伪帖,薛晨不加选择悉数抄入,可谓荒谬至极。

4.误收伪文

薛本也存在误收伪文的情况。薛本录有朱长文手定《墨池编》目录二十卷,在每卷下有子目,卷二子目下无《唐僧怀素草书歌行》一篇,但是薛本在正文中收入此篇。李白在时代上不当置于唐太宗之前,朱长文《续书断》论及怀素时不及此文一字,并且此篇为论书诗,按照惯例当入“赞述门”,此三条证据,可断其妄。必为薛晨滥入。此篇见于宋《书苑》卷一七,作《李白赠怀素草书歌》,《法书苑》卷二〇作《草书歌行赠怀素》(李白)。薛本有跋尾云“此篇本藏真自作,驾名李太白,前人已有辨证”㉙。此跋不见于宋《书苑》《法书苑》等书,当为薛晨所为。此文又见于《李太白文集》卷八,题作《草书歌行》。王琦注云:“苏东坡谓《草书歌》决非太白所作,乃唐末五代效禅月而不及者,且訾其‘笺麻绢素排数箱’之句村气可掬。《墨池编》云:‘此诗本藏真自作,驾名太白者。’琦按,以一少年上人而故贬王逸少、张伯英以推奖之,大失毁誉之实。至张旭与太白既同酒中八仙之游,而作诗称诩,有‘胸藏风云世莫知’之句,忽一旦而訾其老死不足数,太白决不没分别至此。断为伪作,信不疑矣。”㉚王琦提到的《墨池编》当为薛本系统,因为明抄本和清刻本均无此文。

5.滥改讳字

《墨池编》涉及的宋讳,经过宋元之际的变迁,屡遭改窜,到了薛晨手上,更是变成了一笔胡涂账。

清刻本《墨池编》卷十四《徐氏法书记》“草书多于其侧帖真字楷书”㉛,其中“真”,薛本作“贞”㉜。“贞”是宋仁宗赵祯嫌名,宋人往往将“贞”改为“真”,薛本却倒过来,将“真”写作“贞”,的确有些莫名其妙。清刻本《墨池编》卷九《续书断》有“张长史(不书名,避御嫌名也)”㉝,“旭”乃宋神宗赵顼嫌名其妙。“不书名,避御嫌名也”薛本作“名旭,不书名者,避御讳也”㉞。既然“不书名”,则肯定没有“旭”字,而薛本却两存之。王逸少《笔阵图》见于清刻本《墨池编》卷二,中有“见张旭《华岳碑》”。此处“旭”为“昶”之误,《法书要录》诸本、宋《书苑》《说郛》《法书苑》《墨池编》明抄本和渊本所载该文均作“昶”,而薛本作空缺,此处或为原书所存宋讳的孑遗。

6.考证荒率

薛晨在编校《墨池编》时,偶有一些考证,如卷二《晋王羲之书论四篇》文末薛晨有小字注:“《笔阵图》语与前篇不同,前云永和十二年,此题九年,岁月亦异。”㉟《书法正传·纂言上》收录此文,于薛晨按语稍微演绎了一下:“按《笔阵图》与前篇不同,岁月亦异。盖永和十二年所作是《右军题卫夫人〈笔阵图〉后》者也,九年所作是右军与子敬者也,故并存之。”㊱卷一六《集古目录叙并跋》中有《石鼓文》,薛晨也在文末加了一段小注,提到杨升庵:“按《石鼓·宣猷作原篇》碑洼难搨,成都杨升庵疑上缺,每行补二。近见淮阴周兰墪亲搨本字完,原不待补。”㊲这些注文学术价值均不算高。《墨池编》卷一六《集古目录叙并跋》录有欧阳修对《瘗鹤铭》的跋尾,薛晨在文后加注云:

《瘗鹤铭》实普通四年陶弘景书,疑王逸少、顾况,皆非也。详载《东观余论》。晨每过京口,恨不一见。隆庆戊辰春留京口月余,爱金焦堆蓝凝黛。屹立江中,日一登逰,抱千古之慨。详询《瘗鹤铭》,在三詺洞山足间,崩裂堕江中。手摹得四十字,有古篆籀气。虽积笔成塜,莫能得一结构之妙耳。㊳

这段话可当作游记来看,放入古人书中,不伦不类。薛晨的考证荒疏之处很多,甚至书名和作者的标注也屡有失误。如薛本卷一有《唐颜真卿干禄字书序》㊴。《干禄字书序》乃颜元孙作,颜真卿特书之刻石。宋《书苑》卷一六、《法书苑》卷三均作《唐颜元孙干禄字书序》。薛本卷一又有《唐林罕小说序》㊵。林罕为后蜀人,宋《书苑》卷一六、《法书苑》卷一均记作“后蜀”,薛本作“唐林罕”,显误。薛本卷二又有《晋王羲之草书势》㊶,明抄本《墨池编》作《草书势》,无作者名字;宋《书苑》卷三作《梁武帝〈草书状〉》;《法书苑》卷三据《墨池编》收录,题作“《草书势》(一作梁武帝草书状)”㊷。此篇后有朱长文按语云:“张彦远以《草书势》为右军自叙,按篇中云‘二王父子,可为兄弟;薄为庶息,羊为仆隶’,乃在晋宋之后。以此言之,盖袁昂辈所作耳,必非右军也。”㊸朱长文明言此篇“必非右军”,而薛本却硬题作王羲之作,令人费解。

二、李本对薛本的传承

薛本刊行后,万历八年(1580),李时成重订本问世,此即“李本”。此本六卷,前无序,目录后有“重刻《墨池编》姓氏”名单,分别是“明直隶巡按兼提督学校蕲水会川李时成重订”“直隶巡按兼提督学校晋江毓台陈用宾”“直隶巡按督理盐法文安蒲汀姜璧”“直隶巡按督理漕务遵化历山茹宗舜”“浙江承宣布政司参政海防道荆州春所龚大器”“山东承宣布政司参政漕储道沔阳五岳陈文烛同订”“直隶扬州府知府义乌绍东虞德烨重刊”“江都县知县慈溪狮峰秦应骢同刊”“本府儒学训导繁昌邢德琏校正”“县学生员陆君弼、苏子文同校”。有牌记“万历庚辰夏孟梓于维扬琼花观深仁祠”㊹。

此本流传甚广,多见于明清藏书家著录,或以“李时成”、或以“虞德烨”命名,所指则一。李本乃据薛本而来,除了没有《续编》三卷外,其余内容基本沿袭。最大改变是将原来二十卷合并为六卷,其次在文字上做了少量校改。关于薛、李二家刊本,清代朱之劢在清刻本的跋尾中进行了激烈批评:

康熙辛卯、壬辰岁,先后得二部:一系胜国隆庆间四明薛晨刻本,一系万历间蕲水李时成刻本。薛板增损不伦,字欵脱谬;李板即以薛氏本重刊,又将二十卷并而为六,均失本来面目。㊺

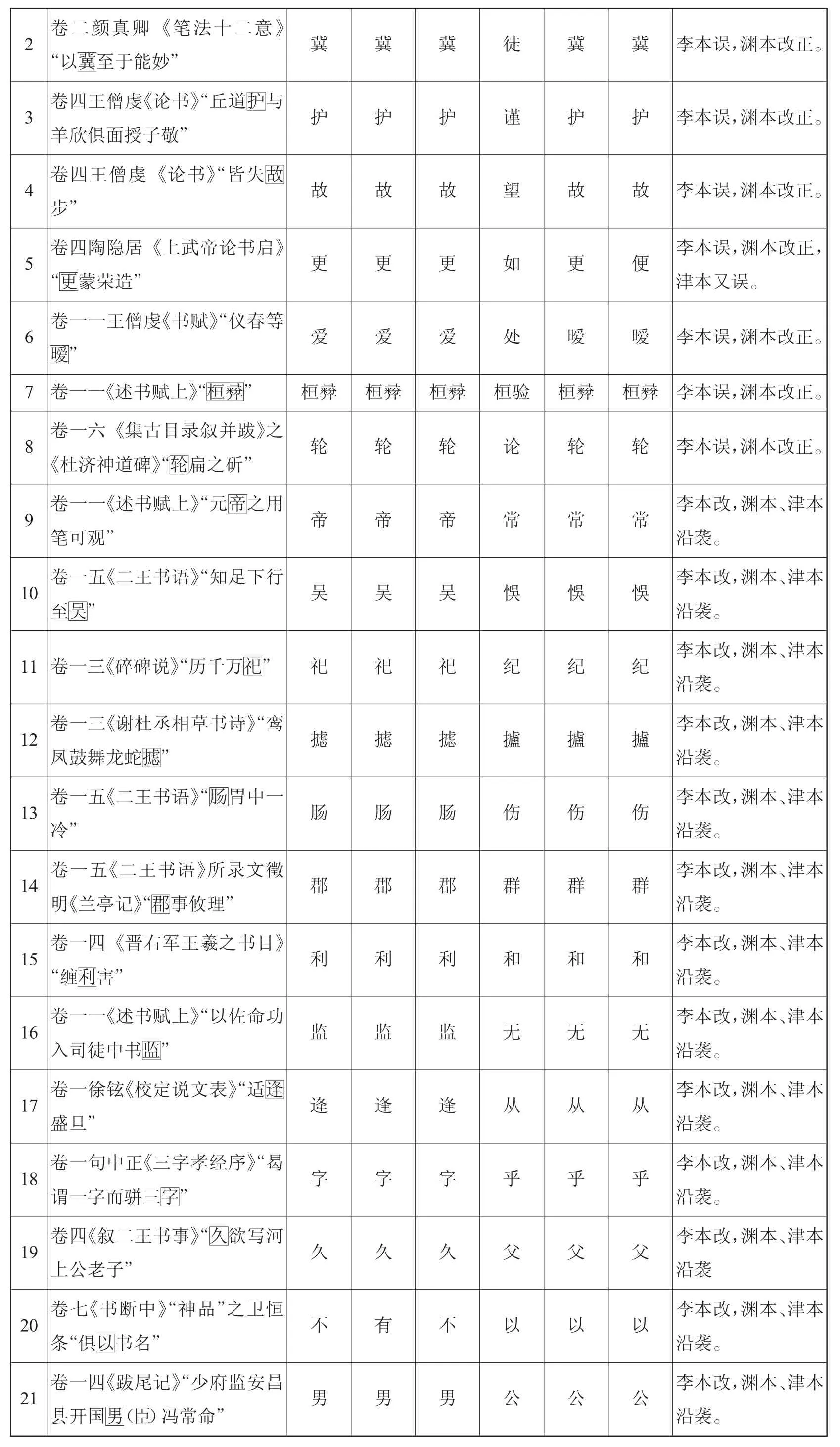

李本对于薛本文字的改动,有三种情况:第一种情况就是误改。如下表例1—8,“墨池四种”(薛本、李本、渊本、津本)中唯有李本与众不同,而且都是一些明显的错误;第二种情况就是李本有改动,或有所据,但来源不明,正误难辨,且影响到渊本、津本,如例9—22;第三种情况就是李本有校改,可以明确乃据宋《书苑》《说郛》《法书要录》传本等书而来,然后被渊本和津本沿袭,如例23—29。

三、《四库全书》对于李本的校改

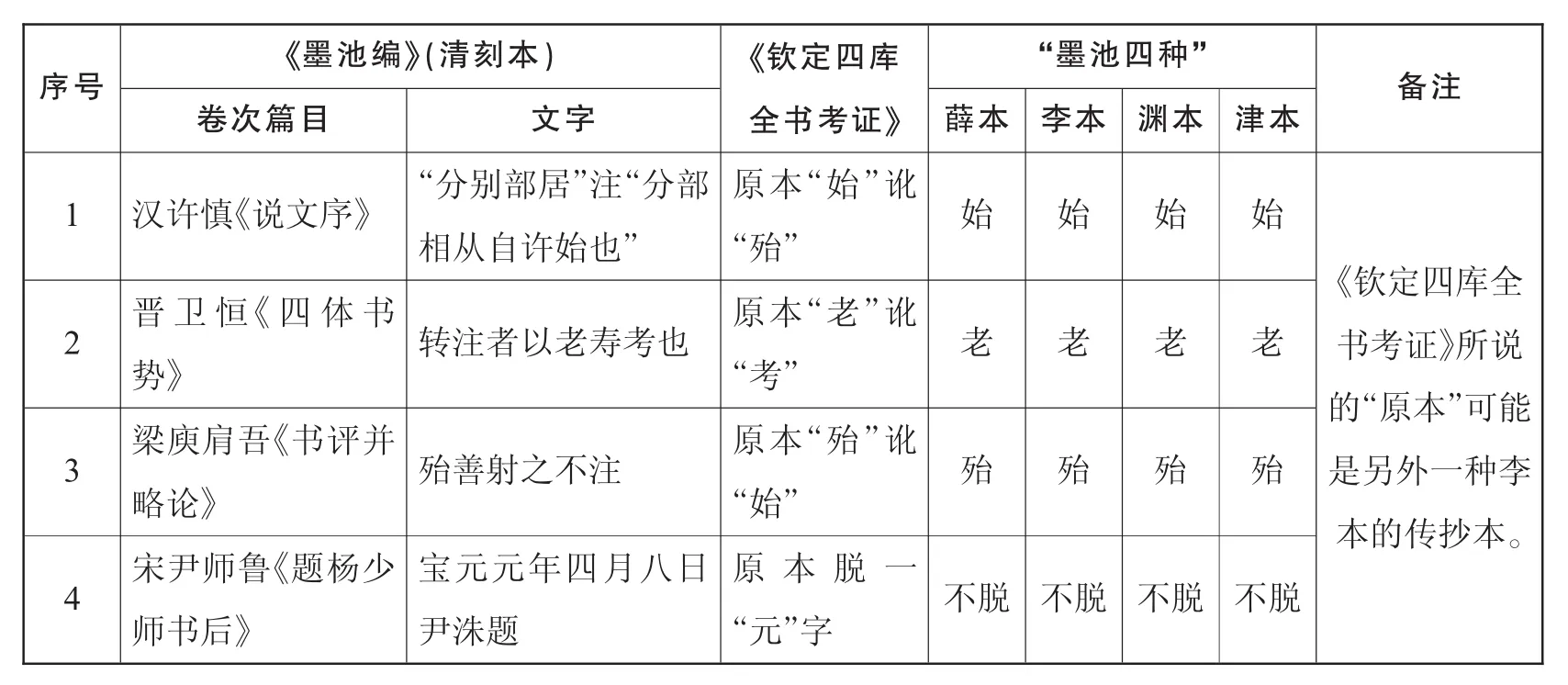

本文讨论的《四库全书》本主要包括文渊阁《四库全书》(渊本)和文津阁《四库全书》(津本)两种。渊本承袭李本而来,四库馆臣进行了校改,《钦定四库全书考证》卷五一子部《墨池编》留下了十多条校勘记,从校勘记中可发现渊本所据之底本与传世之李本(刻本)基本相同。但是仍旧有出入,如下表所示:

李本刊行后,有依据李本的抄本流传。津本据李本之抄本收入,津本在“碑刻”卷末加了一段按语:

谨按:此书所载石刻终于李阳冰《龙鸣寺碑》。世传抄本增宋石刻九十二、元石刻四十四、明石刻一百十九,移长文论于宋石刻后,而前题“直隶巡按兼提督学政蕲水会川李时成重订”一行,殊为妄谬。今删去以复其旧。谨附识于此。

“世传抄本”即李本的传抄本。文渊阁《四库全书》所据之底本与李本有出入,极有可能也是据李本的传抄本而来,文渊阁《四库全书》的修撰时间是“乾隆四十三年三月”,而文津阁《四库全书》的修撰时间是“乾隆四十九年七月”(据书前提要),二本多有不同。渊本对于底本的错误有刊正,校改的文字为津本所继承。

据《浙江省第四次鲍士恭呈送书目》载“《墨池编》六卷,宋朱长文著,六本”,此乃《四库全书》之所本。此六卷本当即李本的传抄本,文渊阁《四库全书》在李本传抄本的基础上进行了校勘,据以考证的书籍有《庄子》《说文》《晋书》《孔子家语》《隋书经籍志》《范文正公集》等,校勘记已见于《四库全书考证》,兹不录。但《四库全书考证》的校勘记只是记录了渊本与据以抄录的底本的若干不同。实际上,渊本还参校了清刻本《墨池编》,这一点似乎没有人指出过。

清李慈铭撰、由云龙辑《越缦堂读书记》,在载录雍正间吴下刻本《墨池编》后云:“四库仅收六卷合行本,未见此本也。”叶德辉(1864—1927)《郋园读书志》卷六“《墨池编》六卷(明万历庚辰李时成刻本)”条:

明人刻书,大都如此,谬妄不足议也。独怪《四库全书》所著录者,亦此六卷,注云“浙江巡抚采进本”。考《浙江采集遗书总录庚集》,载有二十卷本,不知何以四库相歧。岂馆臣所见别一浙江采进本耶?

查当时编辑《四库全书》时,所进《墨池编》共六次:一为《江苏省第一次书目》,六卷十六本;二为《两江第一次书目》,六卷十本;三为《浙江省第四次鲍士恭呈送书目》,六卷六本;四为《武英殿第二次书目》,六卷六本;五为二十卷续编三卷,见《江苏采辑遗书目录简目》;六为二十卷刊本,见《浙江采集遗书总录简目》。而《四库全书》所录本为浙江鲍士恭家藏本,为六卷。前四种均为“六卷本”,可确定是源自李本,第五种“二十卷续编三卷”乃源于薛本。第六种“二十卷刊本”极有可能是清刻本。

文渊阁《四库全书》本参考清刻本的痕迹班班可见,今举例如下:

上表25条例证,除23、24、25三条显示渊本也有可能越过清刻本参考明抄本外,其余均可表明渊本参考了清刻本。此外,渊本做了不少校勘工作,除了《四库全书考证》收录的若干条校记外,下表补充了一部分例证。这些例证可分成两种情况:一种情况可以大致确定校改的依据,如1—7条;另一种情况则是无法确定校改依据,不排除是意改的可能,如8—22条等。

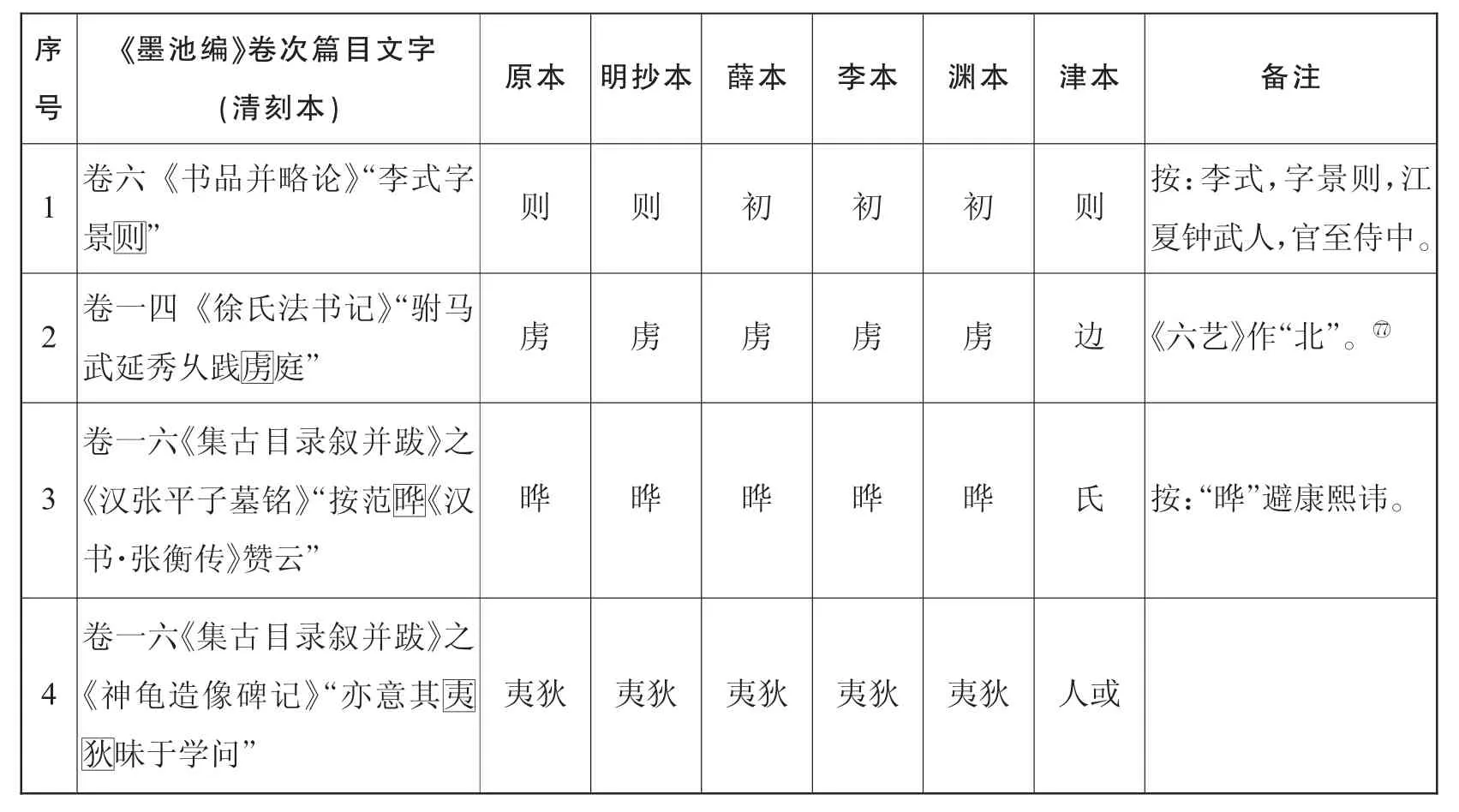

津本据李本而来。通过校勘发现,津本与渊本最大的不同就是删除了薛晨妄加的宋、元、明碑刻。上表所示津本沿袭渊本改动之处例证很多,但是也不乏津本独立进行的校改。这些校改的地方有些可以确定依据,如下表例1,或是参考了清刻本和明抄本;有不少地方是触犯了忌讳字而改,如例2—5;有些则是意改,如例7—10等。严谨程度与渊本相比,显然差了不少。

四、《墨池编》明刻本系统与其他版本系统的关系

(一)明抄本影响明刻本

明抄本《墨池编》(以明横野洲草堂抄本为主)的底本来自《墨池编》的宋元传本,此本为独立于明刻本之外的传本。从薛本和明抄本校勘的结果看,明刻本受到明抄本的影响十分明显。

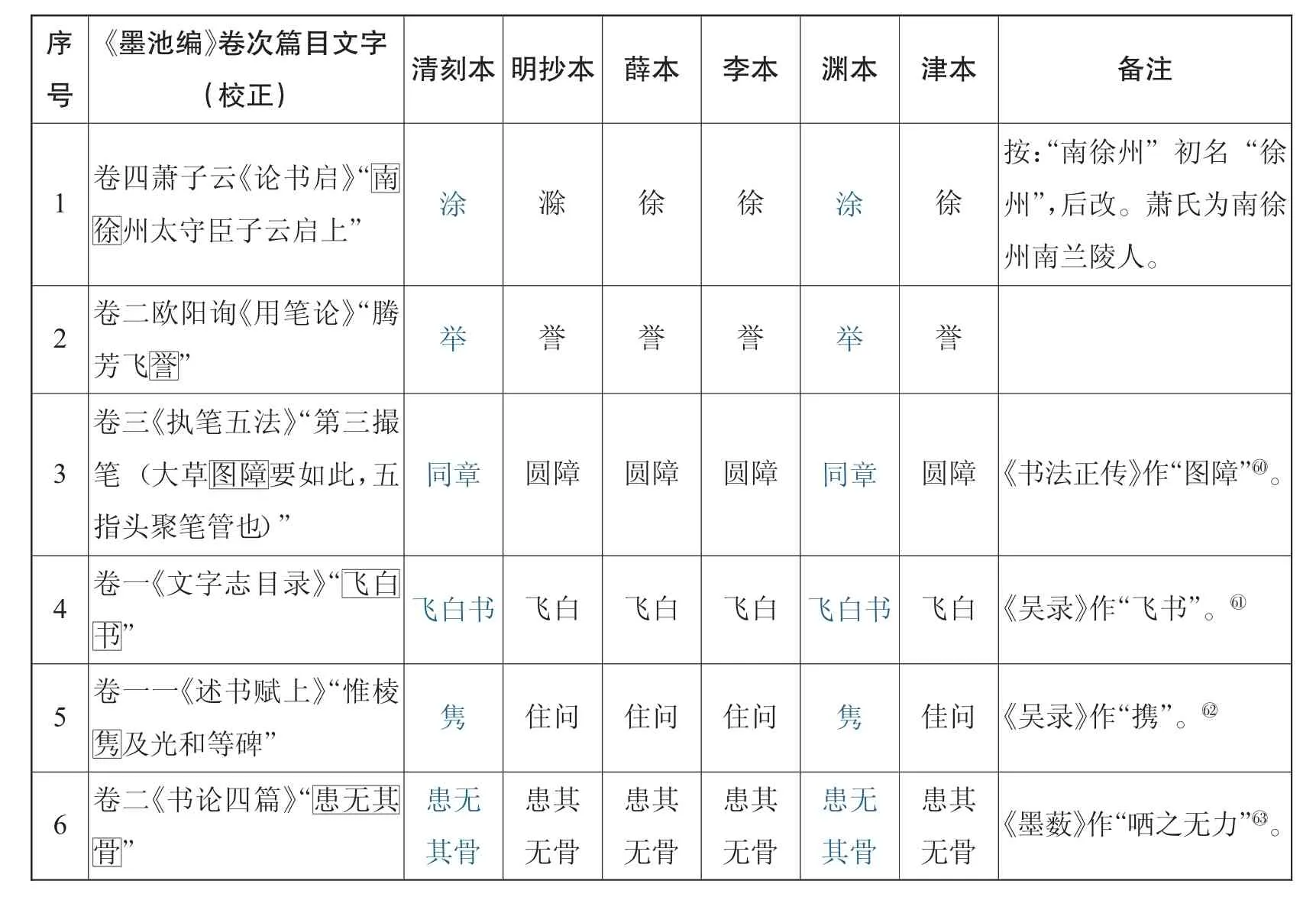

另一方面,由于明抄本《墨池编》受到《法书要录》的早期传本特别是《吴录》的影响十分显著,这样就出现了《吴录》—→明抄本(复旦本)—→薛本(“墨池四种”)的链型传承模式。如下表所示:

(二)明刻本影响清刻本

清康熙年间,朱长文裔孙朱之劢重刻《墨池编》,在收集参校版本时,朱之劢提到了薛本和李本,同时也提到了不明来历的“旧抄本”(应该就是明抄本)。从校勘结果看,清刻本对于明刻本的参考痕迹十分明显,特别是明显误处如出一辙,如下表所示例1—5。同时清刻本也参考了明抄本,鉴于明刻本也受到明抄本的影响,由此体现出明抄本——明刻本——清刻本这样的传承链条,如下表例6—10。

造成清刻本讹误频出的原因很多,但是主要还在于底本“为鼠残阙”、整理时杂出众手、据以参校的明刻本和明抄本本身也存在问题等三方面。由此可见,清刻本《墨池编》文献价值要大打折扣。

余 论

古代书论文献的整理研究是一个困扰学界多年的“老大难”问题,这一方面是因为书论文献在一定程度上为主流文史研究专家所忽视,另一方面也因为书法研究领域缺乏古籍整理研究的专门人才。十余年来,笔者以《墨池编》整理研究为主攻方向,重点清理宋代以前的书论文献。除了版本问题外,笔者试图以清刻本《墨池编》为底本,将所有《墨池编》《法书要录》《书苑菁华》的版本和相关文献进行汇校,希望建立一个文献校勘的坐标系,从而为当代书学研究留下一部扎实的著作。

《墨池编》明刻本的诸多谬误在后世不断遭到批评,并且成为明人刻书荒率的有力证据。但平心而论,明刻本的价值也不容忽视。特别是薛本完整保存了朱长文原书二十卷的基本面貌,而且是目前存世的最早刻本,对于后来的清刻本具有一定的借鉴意义。薛本的重要价值还在于开启了一个以薛本为底本的《墨池编》版本系统,随后的李本、《四库全书》本继之而来,为《墨池编》的传播起到了正面的推广作用。就明刻本系统本身的文献价值而言,也有一些不容否定的特殊之处。即由于明刻本系统乃据朱长文原书修订本而来,修订的痕迹特别是序言和按语部分透露了不少学术信息,为深入研究《墨池编》和朱长文的书学思想提供了宝贵的材料。

需要指出的是,即使理清了明刻本《墨池编》的版本源流,但是要真正认识《墨池编》的文献价值也绝非易事。这是因为《墨池编》与张彦远《法书要录》及南宋陈思《书苑菁华》在后世传本众多,加之内容交叉,探讨任何一种书都必须以解决另外两书的版本问题为前提,有关研究另见拙文《〈墨池编〉与〈法书要录〉——从版本交侵和文献互证的角度看》一文(待刊)。同时,在《墨池编》内部,三个版本系统也头绪纷繁、相互影响,这决定了本课题的研究容易陷入琐碎的泥沼。然而,瓦砾之中亦时时有碎金闪现,特别是将各种版本的文字差异列表显示之后,就可以清楚地看出古代书论文献在流传过程中如何被后世改窜、如何又被整理者考证出本来面目而予以还原的过程,这种细致入微的梳理或许就是本课题研究的真正价值之所在。

① 《墨池编》卷首提要,文津阁《四库全书》子部第269册,商务印书馆2005年版,第595页。

② 陈志平:《新发现明横野洲草堂抄本〈墨池编〉检证》,载《文献》2014年第3期。

③ 陈志平:《清刻本〈墨池编〉版本源流考述》,载《国立台湾大学美术史研究集刊》2018年第45期。

④ 陈志平:《〈法书要录〉的两个版本系统及相关问题考述》,载《文艺研究》2018年第2期。

⑤ 在考察过程中,会涉及一些书籍的简称,兹择要列名如后:《法书要录》传本中的国家图书馆藏吴岫抄本(简称“《吴录》”)、国家图书馆藏傅增湘手录王世懋抄本(简称“《懋录》”),这两种为明抄本系统;此外有明嘉靖本(简称“《嘉录》”)、《王氏书苑》本(简称“《王录》”)、毛晋《津逮秘书》本(简称“《毛录》”),这三种为明刻本系统,合为《要录三种》,有时加上《吴录》,合为《要录四种》。宋刻本《书苑菁华》简称“宋《书苑》”,明王乾昌刻本《古今法书苑》简称“《法书苑》”,清抄本《六艺之一录》简称“《六艺》”。

⑥⑧⑪ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷首,第3—7页,第3页,第1页。

⑦ 汪珂玉:《珊瑚网》,《万有文库》第二集,商务印书馆1936年版,第735页。

⑨ 朱谋垔:《续书史会要》,《四库提要著录丛书》子部第7册,北京出版社2011年版,第216页。

⑩ 嵇曾筠:《浙江通志》,文津阁《四库全书》史部第177册,商务印书馆2005年版,第638页。

⑫ 清雍正间就闲堂刻本《墨池编》卷首,第1页。

⑬⑱⑲⑳㉑㉒ 清雍正间就闲堂刻本《墨池编》卷七,第23页,第28页,第28页,第30页,第30页,第30页。

⑭ 李昉等:《太平广记》卷二〇六,扫叶山房民国十九年(1930)版,第5页。

⑮ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷七,第32页。

㉔㊺ 清雍正间就闲堂刻本《墨池编》,书末跋尾。

㉕ 清雍正间就闲堂刻本《墨池编》卷一八,第20页。

㉖ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷一八,第29页。

㉗㉘ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷一五,第1页,第6页。

㉙㉟㊶ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷二,第22页,第19页,第20页。

㉚ 王琦辑注《李太白文集》,《四库提要著录丛书》集部第81册,北京出版社2011年版,第272页。

㉛ 清雍正间就闲堂刻本《墨池编》卷一四,第27页。

㉜ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷一四,第20页。

㉝ 清雍正间就闲堂刻本《墨池编》卷九,第7页。

㉞ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷九,第8页。

㊲㊳ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷一六,第4页,第10页。

㊴㊵ 明永和堂刻薛晨校注本《墨池编》卷一,第14页,第23页。

㊷ 王世贞:《古今法书苑》卷三,明王乾昌刻本,第28页。

㊸ 清雍正间就闲堂刻本《墨池编》卷二,第18页。

㊹ 李时成重订《墨池编》卷首,第8页。