经脐单孔腹腔镜疝修补术治疗嵌顿性腹股沟斜疝的效果及安全性

2019-06-14田飞,郭朝,魏强

田 飞,郭 朝,魏 强

(西安市儿童医院普外二科,陕西 西安 710003)

腹股沟疝是指腹腔内脏器通过腹股沟区缺损向体表突出所形成的包块,根据疝环与腹壁下动脉的关系,可分为腹股沟斜疝和腹股沟直疝[1]。腹股沟斜疝是小儿外科最常见的疾病之一,发病率为0.8%~4.4%,多见于男性儿童[2]。嵌顿性疝通常好发于腹股沟斜疝患者,主要原因为先天性鞘状突未闭,常发生在活动或排便等腹内压骤增时。嵌顿性腹股沟斜疝既往主要采用手法复位或急诊行开放性手术治疗,但行传统开放性手术患儿围术期需禁食,术后需绝对卧床休息,且手术切口疼痛剧烈;此外,行传统开放性手术患儿的精索血管和输精管损伤、睾丸萎缩等并发症发生率较高,手术预后差,复发率较高[3]。随着医疗科技的发展,腹腔镜技术在小儿外科手术中逐渐得到应用。经脐单孔腹腔镜疝修补术具有不解剖精索结构、可确定对侧隐性疝并能同时处理两侧未闭鞘突等优势[4]。本研究旨在评估经脐单孔腹腔镜疝修补术治疗小儿嵌顿性腹股沟斜疝的临床效果及安全性,为小儿嵌顿性腹股沟斜疝手术方法的选择提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2015年10月至2017年10月西安市儿童医院普外二科收治的120例嵌顿性腹股沟斜疝患儿为研究对象,所有患儿一般状况良好,无发热、便血、腹膜炎和全身中毒症状,无腹部手术史,无肝、肾、心、肺功能不全。根据手术方法将患儿分为开放性手术组和腹腔镜手术组;开放性手术组30例,男29例,女1例;年龄1~15(3.1±1.7)岁,发病至手术时间1.0~18.0(4.0±1.2)h;疝部位:左侧6例,右侧24例。腹腔镜手术组90例,男86例,女4例;年龄2~14(3.5±1.9)岁,发病至手术时间1.5~18.0(4.1±1.9)h;疝部位:左侧17例,右侧73例。2组患儿的性别、年龄、发病至手术的时间、疝部位比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究通过医院伦理委员会批准,所有患儿监护人签署知情同意书。

1.2 手术方法

1.2.1 开放性手术组患儿气管插管全身麻醉,留置胃管,取仰卧位;在患儿脐部下缘取长约3~5 cm的斜切口,依次切开皮肤、皮下组织、腹外斜肌腱膜,男性患儿确定精索位置,于精索内前方寻找灰白色疝囊,女性患儿在子宫圆韧带内前方寻找疝囊;打开疝囊,松解内环时应避免解除压迫后疝内容物滑入腹腔;仔细观察疝内容物的血运及蠕动情况,确定无异常后还纳入腹腔;然后,向上提起疝囊,分离精索与疝囊粘连的周围组织直至疝囊高位(即看到腹膜外脂肪),缝扎疝囊颈;向下牵拉睾丸,检查精索无扭转和活动性出血后重建外环,逐层缝合切口。

1.2.2 腹腔镜手术组患儿气管插管全身麻醉,取头低脚高位,麻醉成功后取脐下缘横切口,长约 5 mm,常规建立气腹(压力9 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa)并放置5 mm Trocar套管;置入腹腔镜观察腹腔,对患者双侧的内环闭合情况进行仔细探查,了解是否存在对侧隐匿性疝;在腹腔镜监视下还纳疝内容物,并判断肠管活力,如果不确定肠道组织是否坏死,则应用腰椎穿刺针经腹壁较薄处注射5 g·L-1利多卡因封闭肠系膜根部,再局部喷洒温等渗盐水,20 min后观察生存能力;如果无法复位或出现肠坏死,则转为开放性手术;探查结束后,在患侧内环口表面的体表投影点上行1.5 mm切口,使用带有7号丝线钩针穿刺进入疝囊颈部内侧,避免损伤输精管和精索血管,松开丝线后退针至腔镜,观察疝囊12点处,再从外侧缘勾出丝线,体外打结,线结回缩至腹膜外,关闭疝囊;如果另一侧有隐匿性疝,则用相同方法结扎;再次确认复位肠管活力,取出腹腔镜,排出空气,取出Trocar套管,缝合脐部切口。

1.3 观察指标(1)记录2组患儿的手术时间、术中出血量、术后排气时间及住院时间。(2)术后1个月进行手术切口美观满意度评分[5]:非常满意5分,满意4分,一般3分,不满意2分,非常不满意1分。(3)术中及术后并发症。(4)所有患儿术后随访2 a,观察同侧及对侧疝复发情况。

2 结果

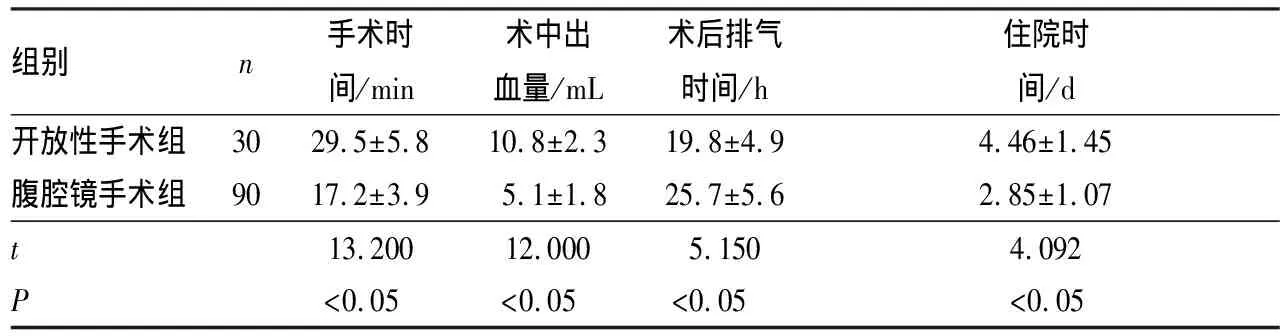

2.1 2组患儿围术期情况比较结果见表1。2组患儿均顺利完成手术。腹腔镜手术组患儿手术时间、术后排气时间及住院时间显著短于开放性手术组,术中出血量显著少于开放性手术组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

表1 2组患儿手术时间、术中出血量、术后排气时间及住院时间比较

n/min/mL/h/d3029.5±5.810.8±2.319.8±4.94.46±1.459017.2±3.95.1±1.825.7±5.62.85±1.07t13.20012.0005.1504.092P<0.05<0.05<0.05<0.05

2.2 2组患儿并发症比较腹腔镜手术组患儿发生内环口缝扎过紧1例,皮下血肿1例,切口感染2例,并发症发生率为4.44%(4/90);开放性手术组患儿发生精索损伤1例,内环口缝扎过紧1例,皮下血肿1例,阴囊血肿1例,切口感染2例,并发症发生率为20.00%(6/30);腹腔镜手术组患儿并发症发生率显著低于开放性手术组,差异有统计学意义(χ2=6.378,P<0.05)。

2.3 2组患儿手术切口美观满意度评分比较开放性手术组患儿手术切口非常不满意0例(0.00%),不满意9例(30.00%),一般15例(50.00%),满意4例(13.33%),非常满意2例(6.67%),手术切口美观满意度评分为1.97±0.85;腹腔镜手术组患儿手术切口非常不满意3例(3.33%),不满意11例(12.22%),一般27例(30.00%),满意39例(43.34%),非常满意10例(11.11%),手术切口美观满意度评分为3.47±0.96;腹腔镜手术组患儿手术切口美观满意度评分显著高于开放性手术组,差异有统计学意义(t=0.158,P<0.05)。

2.4 2组患儿随访情况比较术后2 a内,开放性手术组患儿同侧疝复发2例,对侧疝复发2例,疝复发率为13.33%(4/30);腹腔镜手术组患儿对侧疝复发1例,疝复发率为1.11%(1/90);腹腔镜手术组患儿疝复发率显著低于开放性手术组,差异有统计学意义(χ2=5.633,P<0.05)。

3 讨论

嵌顿性疝多发于腹股沟斜疝患者,单侧腹股沟斜疝占75%~90%[6]。腹股沟斜疝是小儿外科常见疾病,小儿腹股沟管较短,当剧烈哭闹或用力排便等腹内压骤增时易发生嵌顿性腹股沟斜疝。嵌顿性腹股沟斜疝主要采用手法复位或急诊手术治疗,传统开放性手术患儿精索血管和输精管损伤、睾丸萎缩等并发症发生率较高,预后差,复发率较高[7]。近年来,腹腔镜技术在小儿外科手术中逐渐得到应用。单孔腹腔镜疝修补术是一种基于常规三孔腹腔镜腹股沟疝修补术而来的新兴治疗技术,相比于开放性手术,经脐单孔腹腔镜疝修补术具有不解剖精索结构、可确定对侧隐性疝并能同时处理两侧未闭鞘突的优势[8-9]。

本研究结果显示,2组患儿手术均顺利完成,嵌顿疝均复位成功,且腹腔镜手术组患儿手术时间和住院时间短,术后排气早;说明行经脐单孔腹腔镜疝修补术患儿术后恢复快,安全性较高。此外,本研究结果显示,腹腔镜手术组患儿手术切口美观满意度评分显著高于开放性手术组,说明经脐单孔腹腔镜疝修补术创伤小,手术切口瘢痕小,痊愈后伤口美观。本研究中2组患儿术后随访2 a发现,腹腔镜手术组患儿疝复发率显著低于开放性手术组。传统开放性手术会不同程度地破坏局部解剖结构,可能导致疝囊壁破裂,增加手术难度和术后复发率。腹腔镜技术在治疗单侧嵌顿性腹股沟斜疝的同时能准确判断对侧鞘状突是否已闭合,对于较明显的鞘状突未闭在家属同意后可一并予以处理,手术操作精准,耗时短,伤口小,恢复快,避免了开放手术中血管及临近组织损伤[10]。

综上所述,经脐单孔腹腔镜疝修补术治疗嵌顿性腹股沟斜疝安全可行,且具有手术时间短、创伤小、术后恢复快、复发率低、安全性良好等优势。