基于结构方程模型的流动老年人口就医行为影响因素研究

2019-06-14付淋淋杨洪玲刘凌琳

郭 静 戴 颖 付淋淋 杨洪玲 刘凌琳

中国人民大学社会与人口学院 健康科学研究所 北京 100872

随着老龄化现象的不断加剧和家庭化流动趋势增强[1],流动老年人口数量不断增加。2015年末我国流动人口规模达2.47亿人,其中流动老年人口[注]指的是在流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口的60周岁及以上流动人口。占7.2%[2]。虽然流动老年人口年龄较一般老年人口偏年轻化,但22%的流动老人患有高血压或糖尿病,对医疗卫生服务的需求进一步增加。[2]同时,流动的特性导致这部分群体与流入地户籍老年人口在享受卫生服务方面存在一定差距。了解流动老年人口就医特点并提出相应的保障措施对于实现全民健康有着重大的意义。

就医行为泛指人们在感到身体出现不适或者某种症状,或是感觉存在可能发生疾病风险时所采取的寻求卫生服务的想法和行动。[3-4]虽然目前存在一些争议[5],但基本包含了卫生服务利用、疾病反应或健康促进行为两个方面[6]。尽管目前国内就医行为研究逐渐增加,但关于老年流动人口就医行为的研究仍然偏少。由于就医行为概念和理论框架的研究不完善[4],已有研究通常采用自制问卷开展,无统一的测量方式;同时,在方法上一般采用多元回归进行分析,并不能有效覆盖内容广泛的就医行为,也在一定程度上忽视了各类影响因素之间的相互作用。[7-8]

本文基于安德森卫生服务利用行为模型[6],同时采用结构方程模型,考虑各潜变量间的相互关系和作用,利用“2015年全国流动人口动态监测调查”及“流动老人专题调查”数据,以“生小病时的处理方式”和“是否参加体检”作为就医行为的测量指标,对我国流动老年人口的就医行为及其影响机制进行分析,为进一步改善流动老年人口的就医行为,提高卫生服务利用质量提供理论支持,为更好的实现流动老人在流入地的健康融入与健康公平提供参考。

1 资料和方法

1.1 研究对象

本文研究对象来自于两个调查:一是“2015年全国流动人口动态监测调查”,选取其中全部60岁及以上流动人口。二是“流动老人专题调查”,在北京、上海、大连、无锡、杭州、合肥、广州、贵阳8个城市开展,调查内容与动态监测调查一致。本研究有效样本合计12 153人。

1.2 理论框架

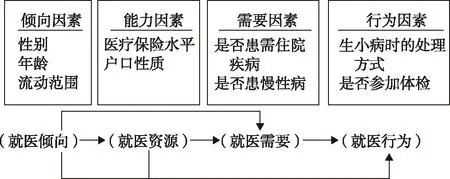

安德森医疗卫生服务利用模型目前被广泛应用于卫生服务领域。[9-10]该模型主要由相互作用和影响的四部分组成,包括环境因素、人群特征、健康行为和健康结果。本文以上述模型为基础,根据研究假设和数据的可得性构建理论模型(图1)。选取的相应因素如下:(1)倾向因素:包括人口学特征和社会结构特征,这类因素影响人们对卫生服务的理解和认知以及对可得卫生服务的利用程度。(2)能力因素:指促进或阻碍个人卫生服务可得性的因素,如收入水平和是否拥有医疗保险。(3)需要因素:主要指个体自身健康状况,是否患有慢性病,是否在过去有过患重大疾病的经历以及个人对自身健康状况的判断和疾病的严重程度都会影响个人卫生服务利用的选择。(4)行为因素:指个体寻求卫生服务的想法和行动。

图1 老年流动人口就医行为模型及各因素测量指标

在以上理论模型基础上,本研究共提出2个假设。

假设1:就医资源对个体就医行为具有显著影响,由于就医行为涉及到医疗费用支出,因此资源较丰富的人倾向于更频繁的就医行为。

假设2:个体就医需要对其就医行为具有显著影响,身体健康状况会影响个体就医心理,使人更加重视身体管理和身体健康,倾向于促进其就医行为。

1.3 研究方法

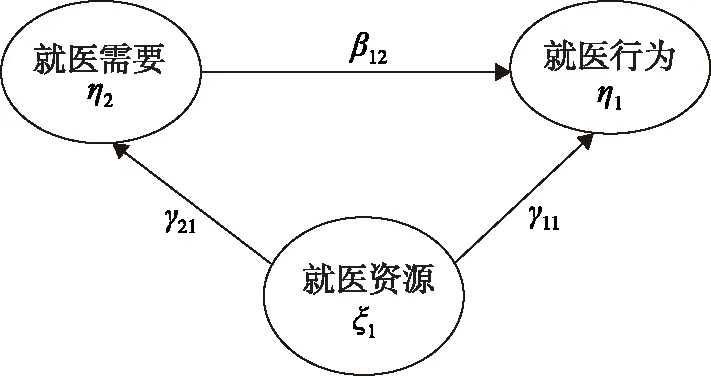

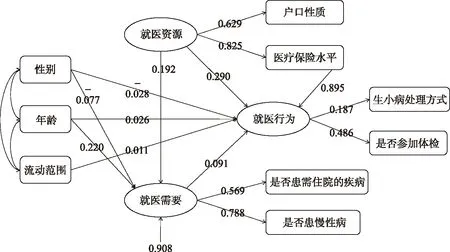

本研究采用结构方程模型对就医行为影响因素进行分析。结构方程模型包含测量模型和结构模型两部分。测量模型描述潜变量与观测变量之间的关系,包含就医行为、就医资源、就医需要3个潜变量,分别用“生小病处理方式”、“是否参加体检”、“医疗保险水平”、“户口性质”、“是否患慢性病”和“是否患需住院的疾病”6个观测变量来测量。结构方程模型描述潜变量与潜变量之间的相互关系[11-14], 就医资源直接作用于就医行为,同时又通过中间变量就医需要作用于就医行为(图2)。

图2 结构方程模型构建图

1.4 统计学处理

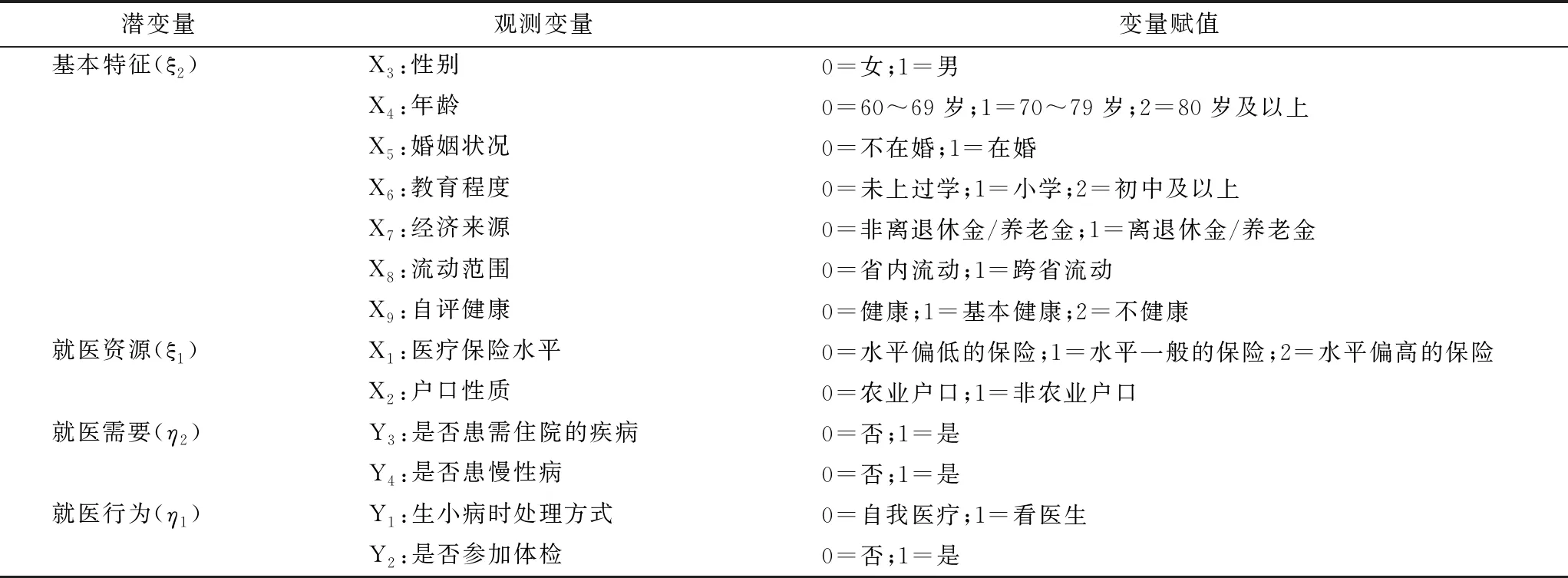

利用SAS9.21进行数据清理,利用Mplus7.0软件进行资料分析。采用验证性因子分析构建观测变量与潜变量之间的测量模型。建立潜变量之间的饱和结构模型,根据t规则进行模型识别[11],采用加权最小二乘法为基础的稳健估计方法WLSMV估计参数,依据修正指数和临界比率的大小,结合变量的实际意义改善模型拟合程度。采用绝对拟合指数(RMSEA)和增值拟合指数(CFI、TLI)评价模型的拟合效果。为使数据适合分析的要求,将部分变量进行了量化处理(表1)。

表1 变量定义及赋值表

2 结果

2.1 流动老年人口基本情况

调查的12 153名流动老人中,男性占比52.46%,平均年龄66.23岁,其中60~69岁9 180人,占比75.54%,70~79岁2 404人,占比19.78%,整体来看,流动老年群体年龄偏年轻化;流动老人婚姻状况以在婚为主,占81.43%;流动老人普遍受教育水平不高,小学及以下占比41.11%,初中及以上占比40.18%;平均流动时间11.1年;省内流动的老年人口共6 966人,占比57.32%;总体来看,流动老年人口的身体健康状况较好,自评为健康的5 465人,占比44.97%,自评为基本健康的5 351人,占比44.03%。

2.2 流动老年人口就医现状

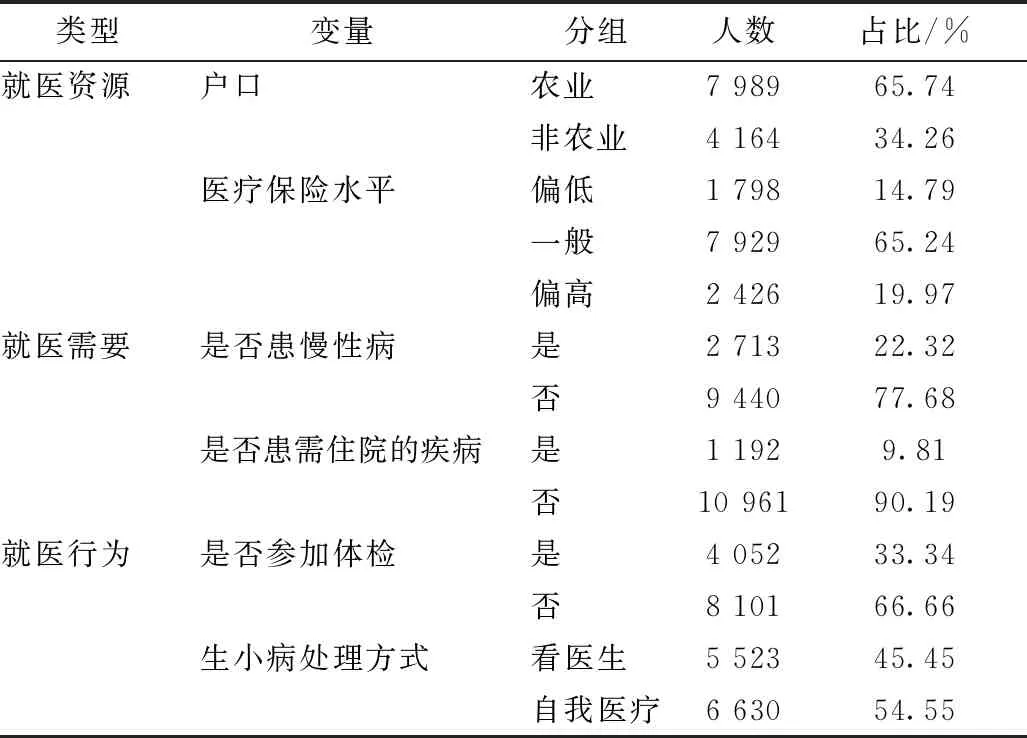

就医资源方面,调查的12 153名流动老人中,农业户口占比65.74%;医疗保险水平偏低的1 798人,占比14.79%,医疗保险水平一般的7 929人,占比65.24%。就医需要方面,患有慢性病的2 713人,占比22.32%,未患慢性病的9 440人,占比77.68%;患需住院疾病的1 192人,占比9.81%,未患需住院疾病的10 961人,占比90.19%。就医行为方面,在生小病时,54.55%的流动老年人口选择了自我医疗;一年内参加过体检的只有33.34%(表2)。

表2 流动老年人口就医相关情况

2.3 流动老年人口就医行为结构方程模型分析

2.3.1 验证性因子分析结果

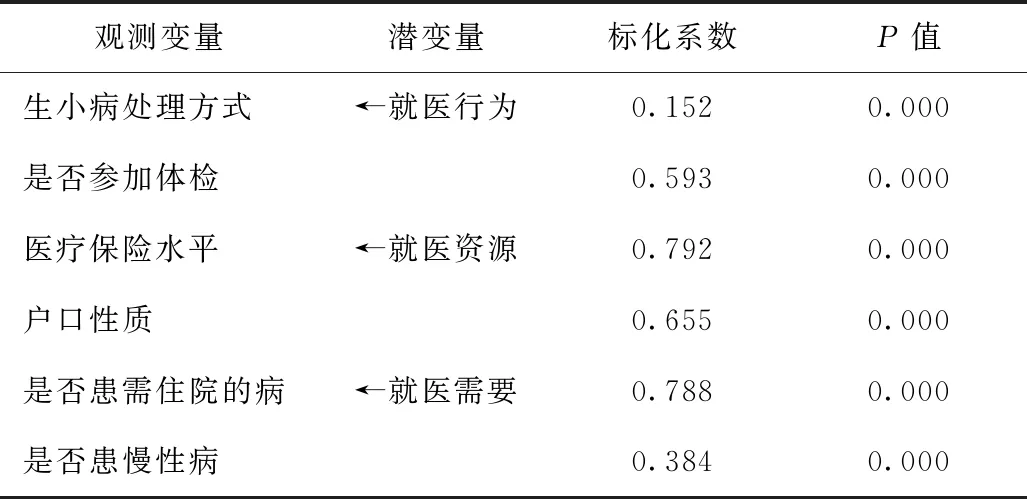

从测量模型的因子载荷来看(表3),除就医行为的观测变量“生小病处理方式”的因子载荷数(0.152)较低以外,就医资源和就医需要均可通过现有拟定的观测变量进行测量,因子载荷较高。“生小病处理方式”的因子载荷虽低于0.3,但是P值小于0.001,有统计学意义,同时结合实际意义,将其保留在模型之内。依据CFI(0.986)、TLI(0.964)等指标判定模型整体拟合效果较好。

2.3.2 结构方程模型拟合结果

模型的拟合指标近似误差均方根、比较拟合指数、非规范拟合指数分别为0.032、0.975、0.951,达到了参考标准中相应的要求[11-14],提示该模型拟合程度较高。

表3 就医行为模型因子荷载表

图3 流动老年人口就医行为结构方程模型全路径

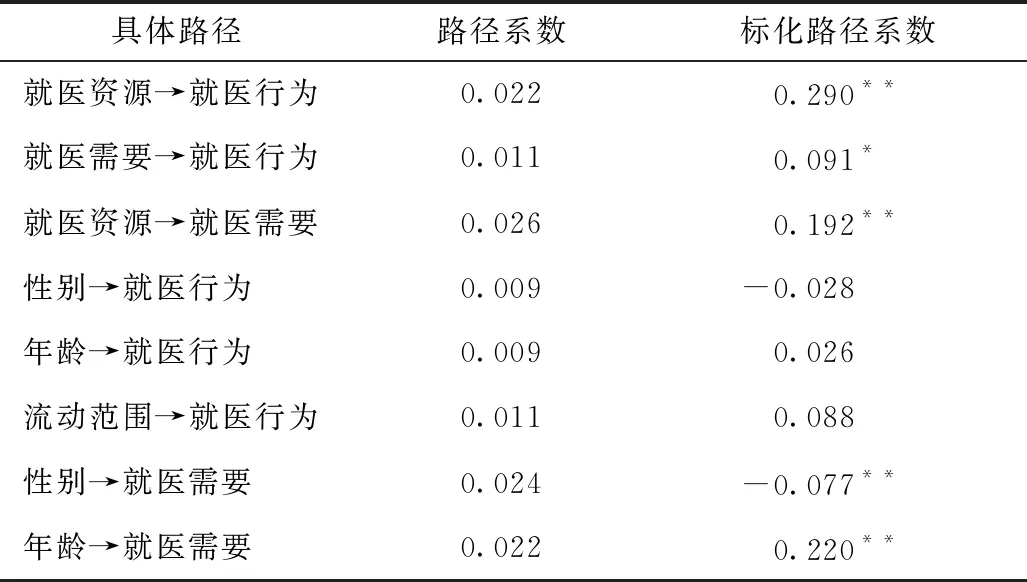

(1)就医资源与就医行为的相关性

就医资源对就医行为的标准化系数为0.29(P=0.000),与就医行为正相关,符合假设(表4)。就医资源对就医行为的直接效应显著,即流动老人就医资源越丰富,就医行为的发生就会越积极,且就医资源每增加一个标准单位,流动老年人口的就医行为为积极程度就会随之增加0.29个标准单位;其中,户口性质对“就医资源的路径系数估计值是0.629,医疗保险水平对就医资源的路径系数估计值是0.825,这说明非农业户口和较高水平的医疗保险水平对流动老年人口的就医行为有促进作用(图3)。

同时存在就医资源通过中介变量(就医需要)对就医行为产生间接影响,间接效应值为(β=0.018,P<0.05),故就医资源对就医行为的总效应值为0.307(β=0.307,P=0.00),间接效应占总效应的比例为6%(0.018/0.307=0.06),即约6%就医资源是通过就医需要间接影响就医行为。

表4 路径系数估计表

注:**P<0.01,*P<0.05

(2)就医需要与就医行为的相关性

就医需要对就医行为直接影响的标准化系数为0.091(P<0.05),呈正相关,符合假设。即流动老人就医需要越大,就医行为越积极,且就医需要每增加一个标准单位,流动老年人口的就医行为积极程度就会随之增加0.091个标准单位(表4)。其中,患有慢性病对就医需要的路径系数是0.788,患需住院的疾病对就医需要的路径系数是0.569,说明患有一定疾病的老年流动人口与未患疾病的老年流动人口相比其就医行为更积极。三个协变量对就医行为的直接影响不显著,性别和年龄主要通过就医需要对就医行为产生间接影响。

3 讨论与建议

3.1 流动老年人口就医主动性低,健康意识淡薄,应加强对流动老年人口的健康教育,树立正确的就医观念

研究结果显示流动老人就医主动性较差,就医行为的选择反映出流动老年人口健康意识淡薄。健康意识的提高依赖于健康教育,然而流动老年人口在接受健康教育方面存在种种困难。首先,流动老人在流入地缺乏依靠,承受来自家庭、工作等多方面的压力,无暇接受健康教育;其次健康教育的内容缺乏针对性,尤其缺乏专门针对老人预防保健及就医行为的内容;最后未提供契合流动老年人实际状况的合理的宣传方式。[15]

因此,在开展对流动老年人口的健康教育活动时,必须充分结合我国流动老年人口的特征。首先,考虑流动老年人口文化程度偏低的特点,健康教育的方式应该通俗易懂,便于老年人学习和掌握;其次,健康教育的内容要适应老年流动人口的需要,能满足老年流动人口的健康需求,维护和提高老年人的身心健康水平。最后,健康教育的形式也应灵活多样,充分调动流动老年人口参与到健康教育中的兴趣,增强流动老人自我健康促进的能力[16],进而引导其采取积极主动的就医行为,避免“自我医疗”的问题。

3.2 需加快推进城乡医疗保障制度的整合进度,提高医保的区域统筹层次,为改善流动老年人口就医行为提供经济基础

就医行为的发生很大程度上是一种资源驱动性的行为,是否具有就医资源是影响这部分人群就医行为的重要因素。不同户口性质及不同医疗保险待遇水平对流动老年人口的就医行为都具有显著性的影响,流动老年人口中大部分都是农业户口且医疗保险水平不高,因而在就医资源方面处于不利地位。一方面,在我国,户口性质一定程度上体现出流动老年人口的经济水平和社会保障水平,非农业户口的流动老人就医资源较好,在就医行为方面也好于农业户口的流动老人;另一方面,我国社会医疗保障制度仍然存在城乡二元分化的情况,农业户口的流动老人身处消费较高的城市而享受保障水平较低的新型农村合作医疗保险,难以满足其医疗保障需求。[15]因此,流动老年人口在就医资源方面的不足严重制约了其就医行为的改善。

为了促进流动老年人口采取积极的就医行为,需改善流动老年人口的就医资源,在加快整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险两项制度,建立统一的城乡居民基本医疗保险制度的同时,应进一步提高医疗保险的统筹层次,充分做好异地就医结算服务以及医疗保险关系转移接续的相关手续办理工作,为更好的促进和改善流动老年人口就医行为提供经济基础。

3.3 以基本公共卫生服务为抓手,回应和满足流动老年人口健康需要,提高其健康水平

流动老人患有不同程度的慢性病,较高的慢性病患病率会对其参加体检以及生小病的处理方式产生一定的影响。客观存在的流动老年人口健康需要,势必会转化为相应的就医需求与实际的就医行为,在强调行为促进和资源保障的同时,强化相应的服务供给,切实弥合供需矛盾也是当务之急。

根据《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》所列基本公共服务项目清单,20项基本公共卫生服务中包含了居民健康档案、老年人健康管理、慢性病患者管理等多项与流动老年人口健康需要密切相关的服务内容;而自2009年推行基本公共卫生服务均等化政策以来,落实保障流动人口服务利用已成为群体均等化的关键,也是检验政府改革成效、公共服务能力和维系社会安全阀机制的一个标准。[16]在推行基本公共服务均等化的过程中,可以重点针对流动老年人口在上述几类服务项目方面的迫切需要,采取有效措施,形成突破。如,结合提高医疗保险统筹层次、探寻基本公共卫生经费转移支付,为流动老年人口异地享受相应服务提供基础,确保流动老年人口能够纳入基本公共卫生服务网络。

3.4 本研究的局限性

卫生服务需要多方参与,其中患者作为卫生服务的直接受众,无疑是最重要的参与主体,研究流动老年人口的就医行为为实现流动老人在流入地的健康融入、制定和完善相关卫生政策具有重要意义。由于很多可能影响就医行为的问题没有设置,如服务能力、就医过程因素、就医机构、就医距离、就医满意度等,因此本研究在观测变量选择上有限制,也造成了模型的局限。另外,自报就医行为能否准确测量就医行为等问题尚待今后进一步深入研究。

致谢

感谢国家卫健委流动人口司对本研究的数据支持。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。