基于24式太极拳促进平衡影响因素的研究

2019-06-14王会会纪仲秋张子华张长思

王会会,纪仲秋,庞 博,张子华,张长思

平衡能力已作为国内外评价身体素质、评定运动技能及健康水平的重要指标之一。良好的平衡能力对人体顺利完成运动及预防跌倒具有积极作用[1]。影响人体平衡的机制可以分为感觉信息输入系统、中枢信息处理系统和运动系统三个环节[2]。感觉信息输入系统包括来自本体感觉、前庭觉以及视觉信息传入。本体感觉是由位于肌肉、肌腱、关节、韧带以及皮肤的机械性感受器向中枢发出指令;前庭能够感知头部的相对位置,调节身体及眼球动作,调节肌肉张力,维持身体平衡、感知机体与周围环境相对位置;视觉提供周围环境、身体运动及运动方向的信息[3]。影响中枢信息处理系统包括大脑皮层对平衡信息进行处理、设计动作、并发出指令;小脑或脑干汇集本体感受器、前庭、视觉系统的信息传入;脊髓接收来自本体感受器信息并进行上行传递[4]。运动系统是指由骨骼、关节、肌肉和韧带等机体共同完成对神经冲动传递的指令并通过肌力维持身体的平衡[5]。因此,在人体姿势控制过程中,前庭、视觉、本体感觉、神经反射以及肌力的改变都会直接影响到身体的平衡能力。

24式太极拳是太极拳的一种,其运动强度适中、套路简单、内容充实、难易适中,备受太极拳爱好者的青睐,也是初学者较为理想的太极拳入门套路,目前已经被纳入大学体育课程[6]。但是,目前关于太极拳对大学生平衡能力影响的研究较少。因此,本研究从整体本体感觉、前庭觉,膝关节位置觉、力量觉,膝关节在不同角速度下的伸肌最大力矩、屈肌最大力矩等方面,研究太极拳练习对大学生平衡能力的影响。

1 试验对象与研究方法

1.1 试验对象

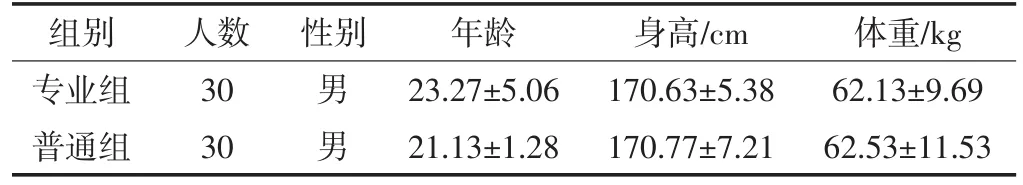

试验对象总计60人,一组为参加北京师范大学太极拳课的普通大学生,另一组来自北京师范大学、首都体育学院和北京体育大学太极拳专业的大学生为专业组,(每周训练3次以上,训练时间大于1 h),训练年限至少在3年以上,参加过国内外太极拳重大表演或比赛。受试者身体健康,无下肢关节病史,都是自愿参加本试验(见表1)。

表1 受试者基本信息Table 1 Basic information of subjects

1.2 研究方法

1.2.1 试验设计 本研究采用纵向研究和横向研究两种方法。纵向研究:在参加太极拳课程之前,对普通组进行相关平衡方面的测试,包括运用Biodex平衡测试中的单脚站立测试(ASL)、多感官相互作用的平衡测试(CTSIB)以及稳定极限测试(LOS);运用Biodex等速肌力测试系统测试膝关节在30°、45°、60°时的位置觉和力量觉,膝关节在60°/s、120°/s时的屈/伸力矩峰值。对普通组进行太极拳课程的干预,每周参加一次太极拳,每次持续时间为90 min,上课内容包括:准备活动10 min(慢跑5 min,肢体伸展5 min),上课内容为:第一节课简单介绍太极拳起源、基本动作要领,学习24式太极拳前两个动作,即起势、左右野马分鬃,预习白鹤亮翅;第二次课复习起势、野马分鬃,学习白鹤亮翅、左右搂膝拗步,预习手挥琵琶;第三次可依次类推。太极拳老师具备多年的太极拳教学经验。16周太极拳课以后,普通组能够顺利完成24式太极拳动作。对普通组再次按照干预前的测试方法对其进行测试。对普通组测试前数据和测试后数据进行配对样本T检验,分析16周太极拳课对普通组平衡能力,膝关节位置觉、力量觉和力矩的影响。

横向研究:对专业组测试内容与普通组测试内容相同,专业组数据与普通组参加16周太极拳以后的数据进行独立样本T检验。对比长时间太极拳练习与短时间太极拳练习对平衡能力的影响。

1.2.2 试验设备 (1)Biodex平衡测试系统。美国Biodex Medical Systen公司生产的SD型简化版平衡测试训练系统(Biodex balance system,BBS)可让受试者在闭链条件下,测试其在静态或动态条件下姿势稳定度的神经控制能力。(2)Biodex System 4。美国Biodex Medical Systen公司生产的Biodex system 4型(BS4)等速肌力测试训练系统(Biodex Corporation,New Uork,USA)可对受试者膝关节伸肌和屈肌进行等速向心/离心测试以及本体感觉能力的测试。

1.2.3 试验过程 (1)BBS测试过程。测试开始前,受试者脱鞋,双脚站立于测试平台,在身体自然站立的状态下通过双脚或者单脚轻微移动重心的位置使屏幕上晃动的黑色圆心与靶心位置重合,双脚在测试过程中不再发生位置移动,记录受试者在平台上的位置。

具体测试方法为:(1)ASL测试方法:测试平台设置为水平静止,右脚支撑站立于平台,屈膝左脚离地,双手自然放于体侧,移动右脚使屏幕上的黑色圆心与眼前屏幕的靶心重合。记录右脚位置,输入电脑。测试开始,受试者双手放于体侧自然下垂,左脚自然抬起,睁眼,尽量保持身体不要摆动;站立时间为20 s,测试次数为一次。(2)CTSIB测试:平台睁眼站立(Firm surface with eyes open,FiEO),受试者双脚站立于平台,两臂自然放于体侧,调整两脚的位置,使重心与屏幕中的靶心重合,记录双脚的位置,输入电脑,测试开始,受试者保持重心尽量不要晃动,测试完毕以后,休息5 s后依次进行平台闭眼站立(Firm surface with eyes closed,FiEC),海绵垫睁眼站立(Foam surface with eyes open,FoEO),海绵垫闭眼站立(Foam surface with eyes closed,FoEC)的测试。每种测试时间为20 s,每种测试间隔时间为5 s[7]。(3)LOS测试:测试的平台设置为静止水平(Static),但受试者需在不发生双脚位置移动和屈膝动作的前提下,通过身体重心移动来完成身体重心从居中位置分别到前、后、左、右、右前、左前、右后、左后8个方位的姿势稳定极限测试。这个方位的出现顺序是随机的,共测试2次,每次测试间歇10s,以第2次测试数值作为测试结果[8]。

(2)Biodex System 4测试过程。①位置感觉能力测试:受试者坐于等速设备的座椅,固定躯干和大腿,将优势侧小腿放于等速测力计的绑带中,固定小腿,膝关节的转动中心(股骨外侧髁定义为膝关节转动重心)与测力计的中心成一条直线(见图1)。让受试者膝关节由90°分别伸到30°、45°和60°(定义膝关节处于屈曲位为90°,伸直位为0°。)停留5 s,让受试者感受膝关节的位置并记住位置,再让受试者主动回到原来的位置以后,让受试者凭自我感觉重置上述角度。每一个角度重置测试进行3次,采用2次角度的绝对误差作为测试结果[9]。②力量觉测试:受试者坐于等速座椅,固定躯干和大腿优势侧,躯干与大腿之间的屈曲角度为90°,去除其他关节对膝关节的代偿作用;膝关节的转动中心(股骨外侧髁定义为膝关节转动重心)与测力计的中心成一条直线;等速设备设置成等长肌力测试模式,让受试者伸肌分别在30°、45°、60°进行最大自主等长收缩;各位置进行3次5 s的等长伸肌力测试,次间休息5 s,组间休息300 s。变异系数控制在(Coefficient of variance,CV)控制在15%以下。记录受试者在每个角度上伸肌的最大力矩平均值。受试者进行30 min的休息以后,选取膝关节最大等长伸肌力矩的50%作为目标力值,让受试者膝关节用力并注视电脑屏幕上的用力曲线,使其与50%的最大力值曲线相重合,重合以后感受此时肌肉用力程度(整个过程10 s)。受试者闭眼重复刚才力的大小,记录实际力值。测试结果取目标力值与实测力值之间的绝对误差。测试次数为2次,取两次测试的平均值[10]。③等速力矩峰值:取膝关节屈伸速度分别为60°/s和120°/s,让受试者以最大力在运动范围内进行膝关节的屈伸运动,每个角度连续运动3次,测试结果取3次测试的峰值力矩平均值。

图1 BS4测试系统Fig.1 BS4 test system

1.2.4 BBS数据处理 ASL(Athlete single leg)测试受试者稳定指数,包括重心在前后方向(the anterior/posterior stability index,APSI)、左右方向(the medial/lateral stability index,MLSI)、以及综合稳定性指数(overall stability index,OSI),指数越低,说明稳定性越好。其计算方法如下[11]:

综合稳定性指数(overall stability index,OSI)

Y代表了受试者在矢状面内的活动幅度,X代表了受试者在额状面内的活动幅度,N代表了样本量(Number of samples)。

前后稳定性指数(the anterior/posterior stability index,APSI)

内外侧稳定性指数(the medial/lateral stability index,MLSI)

CTSIB(The clinical test of sensory interaction for balance)测试结果为身体在各方向上的综合稳定性指数。SI越小说明重心摆动幅度越小。LOS(Limits of stability)测试指标包括测试完成时间(T)、总分(Overall)及身体在8个方向上的得分(见图2a)[12]。图2b展示了 LOS 的直线距离(Distance),LOS得分(Score)的计算方法为[13]:

图2 LOS计算方法Fig.2 Method of LOS calculation

1.2.5 数据分析 (1)BBS数据分析。ASL、CTSIB测试指标为重心摆动指数(Sway index),数值越小说明身体静态平衡能力越好。LOS测试指标包括测试完成时间(T)、总分(Overall)以及4个方向上的分数。测试指标完成时间越短,总分以及4个方向上分数越高,表示受试者的重心移动能力越好,即动态平衡控制能力越好[14]。

(2)Biodex system 4数据分析。膝关节位置觉结果取测得的受试者实际位置角度与目标角度的绝对值,绝对值越小,说明位置感觉能力越好。膝关节力量觉结果取受试者实际用力值与目标力值的绝对值,绝对值越小,说明受试者力量感觉能力越好。膝关节力矩结果取其单位体重的力矩峰值,即等速测得的力矩峰值除以体重乘以100%(单位:%N/BW),值越大,说明膝关节肌力越大。

1.2.6 统计学分析 运用SPSS13.0统计软件对相关指标进行统计学分析,数据结果均以平均值±标准差(x±s)的形式表示。P<0.05表示差异具有统计学意义。采用配对样本T检验计算参加16周太极拳课前后大学生相关参数的数据,采用独立样本T检验计算参加16周太极拳课以后的大学生与专业组之间相关参数的数据。

2 研究结果

2.1 睁眼单脚站立(ASL)测试结果

OSI表示重心综合稳定性指数(overall stability index,OSI),APSI表示重心在前后方向上的稳定指数(the anterior/posterior stability index,APSI),MLSI表示重心内外侧方向上的稳定指数(the medial/lateral stability index,MLSI),值越小,说明稳定性越好(见表2)。经过16周的太极拳练习,普通组单脚站立睁眼(ASL)时OSI、APSI以及MLSI明显减低(P<0.01)。与经过16周训练的普通组相比,专业组OSI、APSI以及MLSI明显低于普通组(P<0.01)。

表2 ASL分数(单位:分)Table 2 ASL scores(unit:score)

2.2 多感官相互作用的平衡(CTSIB)测试结果

CTSIB四种测试指标为重心摆动指数(Sway index,SI),数值越小说明身体静态平衡能力越好。CTSIB测试结果显示(见表3),经过16周的太极拳练习,普通组FiEO、FiEC、FoEO、FoEC的SI明显下降(P<0.01)。专业组FiEO、FoEO的SI明显低于普通组(后)(P<0.01)。

表3 CTSIB测试分数(单位:分)Table 3 CTSIB test scores(units:score)

2.3 稳定极限(LOS)测试结果

经过16周的太极拳练习,普通组完成LOS测试的时间明显降低(P<0.01),总的活动度明显提高(P<0.05)(见表4)。专业组完成LOS的时间明显低于普通组(后)(P<0.01)。

表4 LOS测试结果Table 4 LOS test results

2.4 膝关节位置觉结果

经过16周的太极拳练习,普通组膝关节在30°、45°、60°位置时的位置绝对误差明显减少(P<0.01),专业组位置觉绝对误差明显小于普通组(P<0.01)(见表5)。

表5 膝关节不同角度下的位置觉(单位:°)Table 5 Results of position sense of knee joint at different angles(unit:°)

2.5 膝关节力量觉结果

经过16周的太极拳练习,普通组膝关节在30°、45°时的力量误差值明显减少(P<0.01),专业组膝关节在30°、45°、60°时的力量误差值明显小于普通组(P<0.01)(见表6)。

表6 膝关节在不同角度下的力量觉结果(单位:Nm)Table 6 Results of force sense of knee joint at different angles(unit:Nm)

2.6 膝关节力矩结果

经过16周的太极拳练习,膝关节在60°/s时,普通组伸肌力矩、屈肌力矩明显提高(P<0.01);专业组伸肌力矩、屈肌力矩明显高于普通组(P<0.01)(见表7)。膝关节在120°/s时,普通组伸肌力矩明显提高(P<0.01),屈肌力矩没有显著性的变化,专业组伸肌力矩、屈肌力矩明显高于普通组(P<0.01)。

表7 不同角速度下单位体重的膝关节力矩结果对比(单位:Nm/BW)Table 7 Results of knee torque per kilogram of body weight at different angular velocities(unit:%Nm/BW)

3 讨论

影响人体平衡的因素主要包括:本体感觉、视觉、前庭感觉的准确输入,大脑的整合及对神经的支配,神经系统对下肢肌肉活动度的调节[15]。膝关节本体感觉能力以及膝关节力对人体平衡能力具有重要作用,膝关节本体感觉测试方法一般包括运动觉、位置觉和力量觉,膝关节力矩分为伸肌群力矩和屈肌群力矩[16]。太极拳对膝关节本体感觉影响的研究主要集中在对其运动觉或位置觉的影响,对关节位置的选择较为单一或随意,例如只是选择一种角度30°、45°或60°进行测试,有的是在关节范围内任意选择某一角度来测试运动觉能力,因为在不同的关节角度中,不同的本体感受器扮演着不同的作用,所以太极拳对膝关节运动觉和位置觉影响的研究结论出现了不一致[17];没有文章研究太极拳对膝关节力量觉的影响。

太极拳对年轻人影响的研究主要体现在灵活性、心肺功能、心理健康等方面[18-21]。有研究显示,从24岁开始,人体平衡能力开始以每3年~5年的时间成线性降低[22]。本研究希望系统研究和分析太极拳对大学生平衡、平衡因素(本体感觉、视觉、前庭觉以及下肢肌力)的影响。

3.1 ASL结果分析

本研究运用Biodex平衡测试系统(BBS)测试了普通大学生在练习太极拳练习前、后以及长期练习太极拳专业组单脚睁眼站立(ASL)条件的重心摆动指数,观察到经过16周太极拳练习,普通组重心在前后方向上的稳定指数(APSI)、左右方向上的稳定指数(MLSI)以及综合稳定指数(OSI)明显下降,专业组APSI、MLSI以及OSI明显小于普通组(后)(P<0.01)。这说明了16周的太极拳练习提高大学生单脚睁眼站立时身体重心在前后(AP)左右(ML)方向上的身体控制能力以及整体控制能力,长时间的太极拳练习对其平衡控制能力有更好的促进作用。太极拳对平衡能力的提高与太极拳本身的运动特点有关系。在日常活动或生活中,一般采用双脚站立,太极拳动作单脚站立时间较长,如左右下势独立、左右蹬脚、白鹤亮翅等,同时,左右下肢之间的重心转换较为频繁[23]。太极拳动作连续、缓慢,膝关节屈曲运动,重心在单双脚之间移动缓慢,躯干和头部有伸展和扭转运动。太极拳这些运动特点需要练习者不断地通过膝关节本体感觉、视觉、前庭觉和下肢肌力来调节肢体在运动过程中的平衡能力[24]。因此,太极拳练习能够提高大学生单脚支撑时的平衡能力。又因为大多数伤害或跌倒都发生在单脚支撑期,所以太极拳练习可以降低大学生在其他运动或娱乐活动损伤的机率。

3.2 CTSIB结果分析

CTSIB测试包括平台睁眼站立(FiEO)、平台闭眼站立(FiEC)、海绵垫睁眼站立(FoEO)、海绵垫闭眼站立(FoEC),测试指标为身体摆动指数(Sway Index,SI)SI越小,则身体的控制能力越高。平台睁眼站立属于正常的标准站立;平台闭眼站立时个体主要依赖于本体感觉控制重心的稳定,重心摆动指数值越大,表明重心摆动越大,本体感觉代偿能力越差;海绵垫睁眼站立时个体主要依赖于视觉信息的传入来维持重心的稳定,重心摆动越大,视觉的代偿能力越差;海绵垫闭眼站立时个体主要依赖于前庭系统来维持重心的稳定,此时重心摆动越大,说明前庭整合能力越差[25]。经过16周的太极拳训练,普通组平台睁眼站立、平台闭眼站立、海绵垫睁眼站立、海绵垫闭眼站立时的身体摆动指数明显下降(P<0.01),专业组海绵垫的睁眼站立时的身体摆动指数明显小于普通组。KWOK等人[26]的研究证明,长时间的太极拳练习可以提高老年人视觉指向的上肢控制能力以及手眼协调能力。太极拳动作要求“心静体松、精力集中,虚领顶劲、尾闾中正”要求太极拳练习时要放松周身关节肌肉和内脏器官,动作要眼随手动,精神要全神贯注的投入到太极拳的练习。太极拳的这些运动特点要求视觉在整个运动过程中起到了很重要的作用。本研究显示,16周的太极拳练习可以提高视觉对平衡的控制能力,长时间的练习会有更好的视觉促进效果。

前庭是人体对运动状态和头部空间位置的感受器。机体的旋转、直线速度都会刺激前庭半规管或椭圆囊的感受细胞,头的位置与地球引力作用方向的相对关系发生改变时也会刺激球囊的感受细胞,这些刺激引起的冲动会沿神经通路到神经中枢,引起特殊的运动觉和位置觉,同时出现各种躯体的内脏功能的反射性改变[27]。太极拳运动时的速度不是匀速运动而是进行有节奏的变化,头部相对于躯干的位置变化也是很频繁的,太极拳缓慢的运动过程需要练习者随时调节周身肌肉特别是下肢肌肉来维持肢体的平衡,所以16周的太极拳练习提高了视觉对平衡的控制能力。

本体感觉是指位于肌肉、肌腱、关节囊、韧带及皮肤等处的本体感觉神经末梢感受器,能够感受来自肌肉张力的变化和环节运动方向、速度与幅度,并将这种刺激转变为神经冲动,传入大脑皮层相应的感觉中枢,通过中枢神经系统的反射完成对环节周围肌张力的调节[28]。本体感受器受到的刺激与环节位置、运动速度、加速度、运动幅度以及环节周围肌肉受到的力有关系[29]。相对于一般的运动项目来说,例如慢走、慢跑等,太极拳运动幅度较大、速度缓慢,在运动过程中就会激发更多的肌肉被拉伸,刺激更多肌肉内的本体感受器及位于关节周围的关节囊、韧带、皮肤内的本体感受器产生神经冲动,完成对姿势的控制[30]。太极拳入门时,练习者在太极拳练习时只能达到初步感性认识,对运动技能的内在规律不能完全理解,在练习过程中就会通过本体感觉、前庭系统对大脑皮层进行反复刺激,大脑皮层通过运动中枢不断的分化与抑制过程对运动系统进行整体和细节的调节,随着练习次数的增加,时间的延长,太极拳动作更加准确、协调、省力,最后达到熟练的程度,一段时间的太极拳练习对本体感觉、视觉和前庭觉起到了很好的促进作用。

3.3 LOS结果分析

姿势的稳定极限(LOS)是测试受试者站立条件下身体重心在各方向上的运动能力和完成时间,是评定人体动态平衡常用的方法之一。姿势稳定极限测试的完成时间以及得分与受试者本体感觉、神经肌肉反应和下肢肌力有关系[31]。本研究结果显示,经过16周太极拳练习,普通组完成LOS测试时间明显减少(P<0.01),长时间练习太极拳者对对完成LOS测试时间有着更加明显的效果(P<0.01)。普通组在总的得分明显增加,16周的太极拳练习虽然在各方向上的运动能力没有明显增加,但是总的运动能力有了显著性的提高。

太极拳的练习提高了练习者的静态平衡能力和动态平衡能力。16周的太极拳练习对两者平衡能力的提高主要体现在睁眼单脚站立、平台睁眼站立、平台闭眼站立、海绵垫睁眼站立、海绵垫闭眼站立以及稳定极限测试中的神经肌肉控制能力。长时间的太极拳练习对大学生单脚站立、视觉及神经肌肉控制能力有更好的促进作用。

3.4 膝关节本体感觉结果分析

膝关节本体感觉是将来自膝关节周围关节囊、肌肉、肌腱、韧带、半月板及皮肤表面等本体感受器传出的信号通过传入神经通路传入中枢神经,并通过中枢神经系统反射性的调节膝关节肌张力的过程[32]。本体感觉可以分为运动觉、位置觉和力量觉。运动觉是被动感知关节运动的能力,包括速度、加速度以及关节运动幅度等,没有肌力参与,与其他两种测试相比,运动觉更依赖于肌梭的参与;位置觉是膝关节在承受自身重力或环节重力条件下进行的对关节角度重现的能力,其主要依赖于存在于肌肉中肌梭和肌腱中腱器官共同参与;力量觉是对给定肌力的感觉能力,其主要依赖于腱器官的参与[33]。太极拳对膝关节本体感觉影响的研究主要体现在运动觉[34],对关节位置的选择较为单一或随意,例如只是选择一种角度30°、45°或60°进行测试,太极拳对膝关节位置觉和力量觉的研究较少。本研究运用Biodex等速平衡测试仪测试膝关节在屈曲30°、45°、60°(定义膝关节伸直为0°)时位置觉和力量觉,发现经过16周的太极拳练习,普通组膝关节在30°、45°、60°时的位置感觉能力有明显提高,膝关节在30°、45°时的力量感觉能力明显提高(P<0.05)。专业组膝关节在屈曲30°、45°、60°时的位置觉和力量觉明显好于普通组(后)(P<0.05)。TSANG等[35]研究者对比了长期太极拳练习与久坐的老年人膝关节在屈曲30°时的运动觉能力,发现长期太极拳练习者具有更好的运动觉本体感觉能力,并认为太极拳多样化的动作模式要求肢体在特定的空间位置进行精确地定位,使运动觉、中枢神经系统、骨骼肌之间的配合更加协调、准确。

24式太极拳运动过程中膝关节一直处于屈曲状态,股四头肌一直处于被拉长紧张活动的状态,力量觉的感受器主要来自于腱器官的参与。与一个步态周期相比,太极拳单脚支撑时间明显高于步态单脚支撑时间,再加上太极拳动作缓慢的特点要求练习者不断通过大脑皮层神经不断的调节下肢肌肉紧张度来完成身体重心在左右脚之间的转换[36]。“虚领顶劲,气沉丹田,不偏不倚,忽隐忽现”要求太极拳练习者立身中正、不偏不倚,左右脚之间做到虚实转换灵活,以及神、意、气、劲、虚实、阴阳等的变化莫测。对于初学者来说只能做到身体中正安舒,不偏不倚,步法协调一致[37]。这说明了短时间太极拳的练习很快提高膝关节在30°、45°位置时的位置和力量感觉能力,而在60°时的位置和力量感觉能力没有得到提高。

太极拳练习过程中的膝关节角度并不是一成不变的,例如左、右下势独立时膝关节角度可以从完全屈曲到完全伸直状态,在这种过程中就需要下肢三关节特别是膝关节周围更多的神经肌肉协助肢体的运动与平衡。因此,短时间的太极拳练习可以提高膝关节较小角度时的本体感觉能力,长时间的太极拳练习可以提高膝关节在不同角度时的本体感觉能力。

3.5 膝关节力矩结果分析

在太极拳练习过程中,膝关节一直处于屈曲状态,支撑膝关节的股四头肌、腘绳肌有规律的进行放松和紧张。随着太极拳练习熟练程度的提高,神经系统对肌肉收缩与舒张的交换功能也随之改善,原动肌、协同肌、对抗肌之间的调节配合能力会得到更好的改善。本研究运用Biodex测试系统选取了膝关节角速度为在60°/s,120°/s,分别测试膝关节在这两种角速度下单位体重屈/伸力矩峰值,结果显示16周的太极拳练习提高了普通组膝关节在60°/s时伸肌、屈肌力矩,专业组膝关节伸肌、屈肌力矩峰值明显好于普通组(P<0.05)。膝关节在120°/s时,16周的太极拳练习提高了膝关节伸肌的最大峰值力矩,对膝关节屈肌力矩没有显著性改变;专业组与普通组相比,专业组膝关节伸肌力矩和屈肌力矩都明显高于普通组(P<0.05)。与正常步态相比,太极拳动作缓慢、关节运动幅度较大,在运动过程中下肢肌肉的作用不仅要完成对重心的支撑、保证重心在各方向上的移动,还要控制姿势的稳定性,保证太极拳动作能够轻松柔和、平稳舒展的进行,这种情况下就会刺激更多的肌肉来保证动作的顺利完成[38]。太极拳运动形式多样化,每种动作形式会刺激不同的肌肉活动。因此,16周的太极拳练习可以提高膝关节力矩,长时间的太极拳练习对膝关节力有更好的促进作用。

4 结论

(1)太极拳练习可以提高身体重心在前后、左右方向上的平衡能力;(2)太极拳练习可以提高下肢关节位置觉、力量觉能力;(3)太极拳练习可以提高下肢关节伸肌群和屈肌群力矩峰值。