景观中的性别、身体与现代性:“十七年”新疆民族题材影片的主体建构路径

2019-06-14潘雨

潘 雨

阿兰·图海纳曾经说:“社会的制度、观念和价值观只有转化为自我的内在信仰,制度与个人之间才能耦合起来。”

1新中国成立初期,电影便确立了传播意识形态与价值观的主流文化地位,成为参与新中国文化建构与身份建构,促进国民理解自身与社会关系之间的重要途径。“十七年”间,电影以各种叙事策略和景观符号为载体,将建设一个强大的共和国的集体想象转化为民众的内在信仰,完成了制度与个人的深度嵌合;通过“讲述过去”,进而“塑造未来”,构建出新中国的主体建构路径。

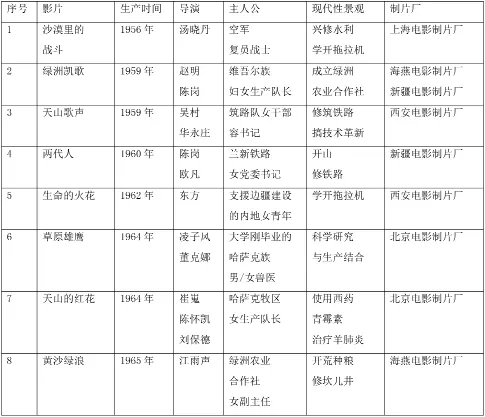

1955年至1965年的10年里,全国各大电影制片厂拍摄新疆民族题材影片共计13部,它们是:1955年上海电影制片厂出品,吴永刚导演的《哈森与加米拉》;1956年上海电影制片厂出品,汤晓丹导演的《沙漠里的战斗》;1959年上海海燕电影制片厂、新疆电影制片厂联合出品,赵明、陈岗联合导演的《绿洲凯歌》;1959年西安电影制片厂出品,吴村、华永庄联合导演的《天山歌声》;1959年上海电影制片厂出品,葛鑫导演的《沙漠追匪记》;1960年新疆电影制片厂出品,陈岗、欧凡导演的《两代人》;1961年新疆电影制片厂出品,欧凡导演的《远方星火》;1962年北京电影制片厂、新疆电影制片厂联合出品,李恩杰导演的《阿娜尔罕》;1962年西安电影制片厂出品,东方导演的《生命的火花》;1963年长春电影制片厂出品,赵心水导演的《冰山上的来客》;1964年北京电影制片厂出品,凌子风、董克娜联合导演的《草原雄鹰》;1964年北京电影制片厂出品,崔嵬、陈怀凯、刘保德联合导演的《天山的红花》;1965年上海海燕电影制片厂出品,江雨声导演的《黄沙绿浪》。

在这13部影片当中,以女性角色为主人公的影片高达9部;而展现铁路建设、兴修水利,以及现代化农业和畜牧业等现代性景观的影片则占8部。与同时期其他民族题材影片相较,“十七年”新疆民族题材影片无论是影片数量,还是意识形态所涉多样性等方面,都首屈一指。这些影片通过性别、身体和现代性等话语体系,以影像植入叙事所覆盖的社会生活各个层面,建构起属于新中国的文化身份和共同体想象的景观世界。

一、性别景观

“十七年”新疆民族题材影片有关性别景观的叙事样本涉及三个民族——哈萨克族、维吾尔族和汉族,基本代表了新疆地区民族构成的主要形态。2

而女性群体,尤其是边疆少数民族女性,作为漫长历史进程中遭受双重压迫的“他者”,在“十七年”民族题材影片的革命与建设叙事中终于获得主体地位;可以说,性别景观在“十七年”和“十七年”民族题材影片中被持续放大,既是一种历史必然,也是一个时代共谋。

以1959年由上海海燕电影制片厂和新疆电影制片厂联合摄制的《绿洲凯歌》为例,这部影片为我们展示了关于性别、身体和现代性在边疆叙事中的多景观文本。《绿洲凯歌》的故事发生在50年代末合作社建设热火朝天的天山脚下,女主人公阿依木罕因爱社如家,不愿跟非法倒卖公社粮食的丈夫努尔丁和公公同流合污,被夫家排斥;又被企图掩盖倒卖粮食罪行的嫂子诬陷与合作社主任巴拉提有男女私情,遭丈夫毒打。暗藏的敌人借机煽动社员退社,怂恿努尔丁杀害合作社主任巴拉提;阿依木罕在关键时刻挺身而出,不仅成功阻止社员们退社,还协助公安人员抓获了暗藏的敌人。影片最后,阿依木罕劝说巴拉提夫妻合好如初,然后跟丈夫努尔丁离了婚,开始了真正属于自己的新生活。

在这个故事文本中,除了后续将会阐述的合作社这一现代性景观外,主要通过女主人公阿依木罕表达了新中国少数民族女性的独立和自觉。前现代保守主义男权文化传统里的女性地位低下,妻子对丈夫必须言听计从。不仅少数民族地区,汉族地区女性离婚“休夫”也闻所未闻。可以想见,当阿依木罕通过离婚展示自我觉醒,观众遭遇的情感与观念的双重冲击会多么强烈。叙事方面,《绿洲凯歌》的冲突模式与许多同时期影片一样,也是建构在情节剧基础上的——女主人公被假以不正当男女关系污名化,继而对她参与合作社建设的正当性与合法性产生质疑。其实,对女性的污名化是藉由对她们身体的“他者化”展开的,这种手段即使在女性地位极大提高的现代社会也时有浮现。通过污名化情节,叙事系统传递出这样一个讯号:女性只有在身体独立之后,人格才能获得真正的独立。也正是污名化叙事,为女主人公阿依木罕的情感转变做了情节铺垫,为她最终和丈夫离婚赢得了正当性与观众的同情心。

1964年,由北京电影制片厂出品,崔嵬、陈怀凯、刘保德联合执导的影片《天山的红花》则为我们展现了另一幕多景观建构路径。影片开始于天山牧业生产队改选这一历史性时刻,哈萨克族女主人公阿依古丽在牧民拥戴和党的支持下当选为牧业生产队正队长。选举前,一些牧民见到候选人里有女人便议论纷纷:“我的老天爷,女人怎么能当队长!”“说的是啊,母雁领头飞不远……”一位牧民老爹却插话道:“我不管男人女人,我要选一个能把整个心都交给草原的人。”阿依古丽当选后,公社沙书记发表讲话:“从前,一个女人在哈萨克草原上是什么地位?”“从前,女人只是生孩子和烧奶茶的人。”“对。从前的女人挨丈夫的打,连抬头的权利都没有;可是今天,女人当了队长,我为草原高兴;我为哈萨克民族骄傲。”影片的性别叙事巧妙地将少数民族女性地位提高归因于草原的力量;因为赋予了女性以自主地位,传统落后的草原民族跃升为具有现代文明理念的新社会。

在一个追求平等的社会,性别是可以被模糊的;而在“十七年”新疆民族题材影片中的性别不只被模糊了,甚至被倒转或颠覆。前现代社会只能承担家庭义务和家庭角色的女性,在新社会被赋予更多社会义务和社会角色。女性创造了历史,她们通过实现个人愿望,赋予生活全部意义,最终成为全新的主体。这也正是“十七年”新疆民族题材影片所展现出来的关于1949年后的中国社会最重大的时代变革。

二、身体景观

(一)从生物性身体到制度性身体

在前述关于性别景观的文本中,有个意味深长的现象——获得解放的各民族女性主人公虽然有配偶却很少有孩子;即便有,也要么身亡(《哈森与加米拉》)、要么离散(《两代人》)。1955年,由上海电影制片厂出品,吴永刚导演的《哈森与加米拉》建构了新中国少数民族题材影片中的首部爱情叙事——女主人公哈萨克族美丽的姑娘加米拉与同族善良的小伙子哈森倾心相爱,却被大牧主之子觊觎;两人被迫逃往深山老林结为夫妻,产下一子。然而,刚刚出生不久的孩子却被与大牧主之子勾结的国民党反动派杀害,夫妻二人也被迫分离……不幸夭折的孩子不仅构成了这部影片情节剧样式的悲剧核心,也成为男女主人公哈森与加米拉寻求阶级复仇的正当性与合法性来源。

在1960年由新疆电影制片厂出品,陈岗、欧凡导演的《两代人》中则展开了另一种无子化的叙事状态:女主人公孟英是乌鲁木齐兰新铁路工地的党委书记,18年前,她在新疆和丈夫赵彬一起参加革命运动,被国民党反动派盛世才投进监狱。夫妻二人在生离死别前,丈夫赵彬将自己身上的毛衣留给孟英怀中未满周岁的孩子,慷慨就义。赵彬牺牲后,敌人威胁孟英要杀死孩子,幸而被同一牢房的维吾尔族姑娘阿拉木罕的父亲探监时偷偷救走。时隔多年,当孟英再次回到自己和丈夫曾经共同战斗过的乌鲁木齐,并在兰新铁路的工地上,她和离散多年的孩子终于重逢。孩子在两性关系和家庭叙事中的缺席似乎带有某种隐喻:革命女性只有摆脱下一代牵绊,脱离通过母体获得生命逐渐长大的婴儿的控制,才能获得真正意义上的自主和自由。唯有如此,女性的身体才不再是仅为生养、哺育孩子而存在的客体的身体,而成为真正属于自己主体的身体。也只有在此刻,女性才能最终实现从生物性身体向制度性身体的转换和跨越。

除了无子化叙事,合作社的现代性叙事也是推动女性从生物性身体向制度性身体转换的另一条路径。合作社代表着制度对农民/牧民身体的管理和规训,通过合作社,农民/牧民既获得了成为一个国家主体的身份认同,也通过这种身份认同,建构起一个全新的主体国家。自此,身体作为修辞和隐喻手段,被镶嵌进新中国的主体叙事和主体建构之中。

身体的制度性叙事还通过人物外部特征加以区分展现。在吴永刚导演的《哈森与加米拉》中,欺压哈萨克族牧民的反派牧主老爷挺着硕大的肚子、步履蹒跚地走出毡房,他一脸横肉打量四周,撸起袖子准备洗手;牧主老爷肥胖的身躯刚刚蹲下,旁边侍候的瘦弱的仆从老汉便提着水罐上前倒水,不想却因“水是冷的”遭到一顿劈头呵斥。身体肥胖作为制度性罪恶的阶级表征在叙事中被放大刻画,加强了反派牧主老爷的丑恶。然而,在统战的大目标和大背景之下,牧主老爷们被塑造成受到国民党反动派煽动与蒙蔽的中间派人士,最终会因认清反动敌人的真面目而幡然醒悟。

在被解放对象从生物性身体向制度性身体的转换过程中,必然包括对曾经的生物性身体的刻画和描述。只有在曾经的生物性身体被残酷迫害的大前提下,它向制度性身体的转换才具有必然性与合法性,引发更加触动人心的巨大力量。《天山的红花》中,反派人物旧牧主老爷对女主人公阿依古丽当选牧区生产队队长有这样一段恶毒咒骂:“臭奴隶当上队长,裤脚上的虱子爬到头上来了。”在他眼中,一个生产队长相当于过去一个头人,而如此重要的位置居然被一个女人、一个“臭奴隶”占据了。“臭奴隶”形象地刻画出牧民们生物性身体的悲惨命运,而“虱子”一词则剥夺了他们作为生物性身体的最终权利。在“非人”(虱子)的想象性叙述下,牧民通过丧失身体,进而丧失了作为主体/人的资格。这种带有强烈阶级对立意味的词汇,在建构反派人物的罪恶形象和推动正反双方矛盾冲突发展上起到了关键作用。

(二)从地域性服装到权利性服装

主体的生成除了来自人物内在的心理变化,还包括外在的样貌变化。服装服饰历来作为文化认同最核心的部分,在历史演进中一直扮演着重要角色。在古代,服装服饰是中原地区区分华夏夷狄的标志;在现代,它是消费主义与商业全球化的表征。通过服装服饰,身体不仅确立了自己的主体身份,更成为共同体想象建构的一部分。据《史记·楚世家》记载,西周初“封熊泽于楚蛮”,彼时位于江汉地区的楚被称为蛮夷之地,地位与尚未开化的鲜卑相当;西周末年,楚子熊渠自称“我蛮夷也,不与中国之号谥”;及至春秋初年,楚武王仍然称“我蛮夷也”;然而,寻遍古代典籍却并未发现楚服与中原诸夏有何不同,恰恰相反,“楚庄王鲜冠组缨,綘衣博袍,以治其国”(《墨子.公孟篇》)。楚国君王虽自称夷狄,装束却可归“中国冠笄”之列。3春秋战国时,楚人华夏化已非常之深,正是服装服饰的通似成为某种不可或缺的沟通因素,使楚文化最终发展为中国传统文化的重要组成部分。及至明末清初,文化相对孱弱的征服者面对文化传统强大的被征服者,则以薙发易服的暴力政策,通过对被征服者的身体主体客体化实现了跨族群统治和帝国建构。

新中国成立后,以上海为代表的中国城市景观经历了从西装、旗袍到干部服、人民装的变化,凸显服装服饰作为一种可以被快速识别的“表皮图式”的无产阶级特性和意识形态特征。“十七年”电影中,干部服和人民装不仅代表阶级,更代表权利;它是一种将工农兵和干部形象可视化与典型化的“角色在场”。4在视觉上,“十七年”民族题材影片虽然需要通过表现服装服饰的民族化和地域化夯实“中华民族五十六朵花”的视觉文化印记,但在男主人公的形象塑造和刻画上,采取的却是和城市景观相一致的“变装”路径。例如《哈森与加米拉》中参加了民族联军的哈萨克族青年哈森;《冰山上的来客》中参加了人民解放军的塔吉克族青年阿米尔;以及《阿娜尔罕》中成为共产党干部的维吾尔族青年库尔班,他们都是在遭受国民党反动派压迫而走上革命道路、成为我党干部,或者是解放军再次回到边疆后,通过从少数民族服饰向军装干部装等权利性服装的形象转换,其制度性身体才得以最终确认。也只有通过“变装”,这些原本属于“他者”的少数民族男性主人公才能“变身”为超级英雄,参与新中国的革命叙事与历史叙事,成为国家主体建构的一部分,解救爱人、解放家乡。

以少数民族女干部为主人公的影片《天山的红花》和《黄沙绿浪》表现的则是服装服饰在民族性和制度性上的双重属性。虽然这两部影片的叙事以不同民族和不同现代性景观视角展开,但重点都落在对少数民族女队长女干部的形象塑造上:她们虽然身着干部服,却以民族裙和民族帽打底,通过服饰的民族性和制度性,女主人公的身体主体获得了更加丰富的意向,国家共同体建构的暗示和寓意通过融合后的装扮表达得淋漓尽致。

服装服饰除了具有民族性和制度性,还有阶级性。沈从文先生在《中国古代服饰研究》一书中这样写道:历代关于服制禁令,含义本有阶级区别。《天山的红花》以反派人物挺直的西装、大衣、鸭舌帽和马靴马鞭等为造型工具,突出了人物所属的“反动”阶级属性。《草原雄鹰》则通过服装展开了对另一种阶级关系的描述与刻画。影片伊始,刚从大学毕业的哈萨克族畜牧医生阿力和阿米娜戴着民族花帽、一身苏式装扮光彩亮相——阿力穿着民族衬衫配西装,阿米娜则是一身雪白漂亮的“布拉吉”5。这种混合了少数民族特色和知识分子特征的人物形象在“十七年”民族题材影片中并不多见。而阿米娜的中学同学、对上大学始终持异议的赤脚兽医卡德尔,则是一身革命装。通过对大学生兽医和赤脚兽医在服装上的典型化与阶级化处理,暗示出影片的戏剧冲突建构在知识分子与工农兵两个阶级之间,并通过他们的服装服饰展现出来。影片后半部分,已经被劳动人民的质朴与热情感染并改造好的女主人公阿米娜脱下苏式裙装,换上具有双重身份象征的民族服、干部服组合,跟依旧身着表达资产阶级立场的西装的阿力决裂。阿米娜告诉阿力:“我跟你走的不是一条道路”“你走的是追求名利的资产阶级道路,我现在要走的是卡德尔同志全心全意为人民服务的道路”。阿米娜关于“两条道路”的宣言正是那一时代的阶级宣言,作为影片的总论性发言,宣判了阿力作为资产阶级在政治上的“黑线”与“反动”。在阿米娜扔下定情耳环并抛出那句“阿力同志,想想你自己的前途吧”便离开,而阿力瘫坐在椅子上。镜头一转,沉痛的阿力坐在党委书记的办公桌旁,画面从阿力面部特写拉成中景,此时观众发现阿力身上出现了符号性变化——他原来笔挺的西装被粗糙的劳动布干部装换下,这一外在造型变化暗示出阿力内在的思想转变。影片尾声,“变装”后的阿力骑马与众人并肩驰骋在草原上,再次成为我党可以信赖的好同志。

“十七年”新疆民族题材影片通过“变装”这一造型语境,暗喻出少数民族的身体藉由革命装完成了最终的自我主体形构。服装服饰这一视觉符号成为无产阶级权利身份建构的一部分,也是现代国家共同体建构的一部分。

(三)从民族性的脸到阶级性的脸

脸也是一种具有深刻阶级属性的身体元素。“十七年”间,由于受到苏联电影美学影响,中国银幕出现了大量富有阶级特征的脸。通过近景和特写镜头塑造人物形象的阶级属性和党性,刻画典型情境中的典型人物,成为那一时代的主流视觉语言。正如巴拉兹所说:“被革命的阶级斗争锻炼得非常锐利的目光所看到的不仅是‘穷’和‘富’之间的差别。某些苏联影片中的‘典型化’表现竟然比任何一部分析典型的理论著作都更能全面地说明社会各阶层的划分问题。”6

关于电影中的表演,并不只是人体的自然呈现,而是通过摄影机镜头,以光影、构图等造型手段突出表现身体的某一特质,进而塑造人物、暗示情境、推动情节发展。电影演员使用身体这一古老的表意形态和视觉符号承载角色,却需要通过镜头的异化处理来最终实现电影所谓的“生活质感”和“真实属性”。“十七年”电影的目标是塑造阶级观下的各类典型人物和典型形象,因此寻找到将身体特征“阶级化”的手段和方法,成为“十七年”电影中最突出且最重要的视觉语言特征。近景和特写镜头正是因为能够通过“凝视”对身体进行变形和异化处理,成功地将英雄人物崇高化、反面人物丑恶化,最终在具有阶级阐释目标的革命叙事和建设叙事体系中占据了视觉主体位置。

除了服装服饰具有民族性和阶级性的双重属性外,“脸”所代表的身体主体也有着同样的双重性。“脸”的民族性是人类在漫长进化过程中内生而成的,而它的阶级性则与服装服饰一样,需要通过视觉符号等现代影像语言建构而成。在新中国的革命叙事、历史叙事和建设叙事影片中,一张张轮廓分明、英气勃发的“四方脸”代表着正面形象和英雄人物;通过仰角透视,配合明暗层次均匀过渡的光影效果,英雄面庞被衬托得格外富有朝气。反面形象则多以俯视,配合大面积阴影和高反差用光,突出人物“尖嘴猴腮”“鼠目寸光”等特征。特写镜头所创造出来的“阶级性”语言正如古代戏曲中的脸谱,具有高度提炼的典型性与抽象性,正邪善恶一望便知。因此,“十七年”电影中的“阶级”书写也就自然而然地与特写镜头建立起相互关联的转译功能。

三、现代性景观

随处可见的现代性景观也是“十七年”新疆题材影片主体建构的第三条重要路径。通过对现代性景观的描述与刻画,以拖拉机、铁路等工业体系建构为图景,在地域风貌的独特性和差异性基底之上,展现出一种新型的政治景观。戈壁和荒漠作为西部边疆自然景观中最重要的地理表征,只有通过现代性改造,才能成为真正适合人类居住的理想国。当现代性成为边疆叙事与建设叙事的必然“书写”,也就完成了一个现代国家的主体建构之路。

(一)从自然景观到现代景观

表2.现代性景观

表2所示,在展现从“自然景观”向“现代景观”过渡的8部影片中,成立绿洲农业合作社、开荒种粮的两部(《绿洲凯歌》《黄沙绿浪》);学习开拖拉机等现代化机械设备的两部(《沙漠里的战斗》《生命的火花》);开山修铁路的两部(《天山歌声》《两代人》);另外反映牧区畜牧业现代化医疗的两部(《草原雄鹰》《天山的红花》)。现代性景观已经成为边疆叙事和建设叙事的重要核心,以此夯实中华民族大团结的共同体想象。正如《天山歌声》开场歌曲所唱:“多少年代,多少年代/我们盼望的日子已经到来/铁路要修过美丽的天山/这样的恩情似海,恩情似海……”

无论是展现“敢教日月换新天”建设豪情的《沙漠里的战斗》;表现农村合作社两条道路斗争的《绿洲凯歌》;表现工人阶级参与边疆建设的《天山歌声》;以及知识分子被牧民改造、“理论联系实际”建设边疆的《草原雄鹰》,都以现代性景观构成边疆叙事的贯穿动作与核心使命。在这些作品中,革命浪漫主义、乐观主义和集体主义精神洋溢其间,成为新中国国家意识形态阶段性成功的标志。

(二)现代医学与封建迷信

现代性景观还有一个重要系统——“现代医学”,以西医为核心的“疾病叙事”成为“十七年”边疆叙事中令人瞩目的景观图式。“疾病叙事”在“十七年”时期大多集中于云南、海南等西南边陲地区,最为著名的案例当属1960年由上海海燕电影制片厂出品,徐韬导演的电影《摩雅傣》。影片通过女主人公依莱汗从“被患病”到“被治愈”的成长过程,投射出少数民族从“被压迫”到“被拯救”的宏大叙事脉络。依莱汗的母亲年轻时因拒绝反动头人老叭调戏,被污蔑为“琵琶鬼”烧死;女儿依莱罕长大后与青年农民岩温相爱,老叭故技重施,调戏未遂后污蔑依莱罕和她母亲一样,同为“琵琶鬼”附身。依莱罕父女逃往他乡,父亲途中不幸病逝;依莱罕因担心岩温听信老叭污蔑,悲愤跳河自尽,幸而被路过的解放军队伍救起。在党的培养下,依莱罕成长为一名医生;回到傣族村寨的依莱罕不仅治愈了更多同族病人,还与已经成为副区长的岩温劫后重逢,携手破除了“琵琶鬼”的封建迷信,镇压了利用反动宗教煽动民众的头人老叭,最终有情人终成眷属。

与《摩雅傣》中的“治愈人”不同,《天山的红花》治愈的是牛羊牲畜。通过治愈牛羊牲畜,进而“治愈”了饱受封建宗教迷信之苦的哈萨克牧民。从“人”到“牛羊”的规定情境转换十分巧妙——西部边疆虽气候恶劣、黄沙蔽日,却雄浑壮阔,自古以来在中国人的文化想象中便与豪迈剽悍、勇猛健硕等气质相连,而与“疾病想象”无关。因此将具有强烈现代景观标志的“疾病叙事”融入新疆民族题材影片的“治愈叙事”中,必须通过情境转换策略,才能达到情感共鸣目标。

除情境不同外,《天山的红花》还传达着与《摩雅傣》相同的信息:共产党通过现代医学对抗前现代迷信,在拯救生命的同时,拯救了以少数民族女性为代表的、在阶级压迫下苦苦挣扎的劳动人民。影片中牧主之子、反动兽医哈思木因不甘心自己在草原上的权势地位被剥夺,不仅与民主选举出的妇女生产队长阿依古丽处处作对,还暗中搞破坏导致严寒气候下的羊羔大批病倒,并借机大肆散播牲畜死亡是“胡大”的惩罚,因为牧民们选出一个女人做生产队长,就算有“灵丹妙药”青霉素也不会救活羔羊。在技术人员验证了哈思木给羊羔注射的不是青霉素而是蒸馏水后,哈思木夺路而逃,阿依古丽紧追不舍;哈思木开枪打伤阿依古丽,幸而社员们及时赶到,抓获且法办了哈思木。伤好后,阿依古丽的丈夫阿斯哈勒终于心悦诚服地投了妻子一朵红花,受到牧民爱戴的阿依古丽再次当选为妇女生产队长。

“十七年”间的治愈叙事,让现代医学作为现代性景观重要的话语系统,与边疆少数民族的解放事业深度嵌合。“民心是最大的政治”,也正是在这一时刻,通过电影这一大众文化广泛传播,来自不同民族、不同性别的中华儿女,为了共同的理想与目标走到一起,产生出异常强大的共情力量。

结语

在景观世界里,意义并非隐藏在表象之下,而是表象本身。通过可知可见的表皮图式,景观赋予了存在世界以深刻含义。

“十七年”新疆民族题材影片,以景观叙事建构起关于新中国的文化想象与身份想象,塑造出一个通过性别、身体、现代性展示出来的世界主义观念下的共同体世界;这些宏大叙事将所有人通过故事凝聚在一起,超越旧中国的民族主义藩篱,形成新中国的理想图景;国家意识形态自此融入民族题材书写,完成了中华民族的自我政治整合与文化整合使命。

【注释】

1曼纽尔.卡斯特.认同的力量(第二版)[M].社会科学文献出版社,2006:8.

2参见表1:性别景观。

3孙机.华夏衣冠:中国古代服饰文化[M].上海古籍出版社,2016:25-27.

4史静.主体的生成机制:“十七年电影”内外的身体话语[M].北京大学出版社,2014:264-265.

5俄语:裙子。

6洪宏.苏联影响与中国“十七年”电影[M].中国电影出版社,2008:210-211.