少数民族高等音乐教育中“组织性课程体系”的设置

2019-06-13文飞

文飞

摘 要:应用民族音乐学是近几年民族音乐学研究中出现的新词汇,国内外学界对于它的定义、研究边界、内容要素等还存在许多不同认识,正因为如此,有必要对于这门学科进行更深和更为广泛的追踪与探讨。文章所谓的“组织性课程体系”建构设想来源于应用民族音乐学研究中的“组织性行为”概念。在少数民族高等音乐教育中设置“组织性课程体系”,不仅是应对少数民族音乐活动中“组织性”人才的缺乏,而且也是对当前“艺术管理”专业建设中价值指向的反思。

关键词:应用民族音乐学;组织性行为;艺术管理;课程体系

中图分类号:G642.3 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2019)06-0063-04

中华民族由56个民族组成,我国宪法规定:“各民族一律平等。”其中各个民族平等地享有教育权是宪法这一精神的具体体现。长期以来,由于历史、社会、经济、交通等原因,各个少数民族地区在平等地分配和享有教育资源上的确还存在一定的困难。但随着经济和社会的发展,国家加大了对少数民族地区民族教育的政策扶持与经济投入。以西部为例,目前各个省、自治区、直辖市都基本建立起体系完备的大、中、小各个层级的民族教育机构,它们的主要任务与目标为“传承民族文化,增强对国家与民族认同”。少数民族音乐作为民族文化的重要组成部分,自然成为民族教育尤其是高等民族教育的重要领域。民族音乐不仅是各个少数民族娱乐的工具,也是其精神、信仰、历史、文学、风俗等传承的载体。因此,民族音乐学认为,少数民族音乐是一种文化事项。高等民族音乐教育的重要向度就是对民族音乐文化的研究、传承与发展。

一、1949年后我国少数民族音乐教育发展简述

从国家制度与法律层面的顶层设计到系统、较大范围地开展少数民族高等音乐教育应该从新中国成立以后。据张应华、谢嘉幸两位学者研究,新中国成立至2000年前,中国少数民族音乐教育(高等)经历了三个阶段。第一个阶段:20世纪50—80年代发端期或启蒙期,标志是一些民族的乐种进入到高等音乐教育。第二个阶段:20世纪80—90年代创建期,特点是以“美育教育”为指导思想的少数民族音乐作为“音乐艺术”引入到高等音乐教育。第三个阶段:20世纪90年代末,新理论探索与原有实践的反思期,特点是“以中华文化为母语”。这一时期是中国少数民族音乐教育重要的历史转折期,在西方“乐感”统治快百年时,关注自身音乐文化的“启蒙运动”首先从少数民族音乐教育实践中开始,具体表现为:原开设少数民族高等音乐教育的高校巩固了成果、扩大了规模并形成制度化;一些民族地区在高等音乐教育或高师教育中引入了当地少数民族音乐;少数民族音乐教育开始进入普通高校音乐公共课[1]。经过十几年的探索与发展,笔者以为从新世纪开始,少数民族高等音乐教育又出现新的变化:(1)以“文化相对论”为理论基石,以田野工作为重点的中国民族音乐学研究范式的确立,解构了“欧洲音乐中心论”,消解了以“审美”为核心的“美育教育”。建构以“多元”“交流”“尊重”为逻辑起点的新的高等少数民族音乐教育的指导思想,使音乐教育本质体现为“应对多元音乐文化接触、感知、了解为主要目的”[2]。(2)以“双重乐感”为目的的“双轨制”教育模式在一些民族地区的艺术高校的成功实践,为高等少数民族音乐教育在现行体制下的教学提供另一种可行性。

二、我国现行高等少数民族音乐教育的几种课程体系与教学模式的解析

高等少数民族音乐教育的课程体系与教学模式是对一定的音乐教学理论或教学思想的反映,是一定理论指导下的教学行为规范,它们都是培养目标得以实现的依托和策略。课程体系是教学模式的重要依据,教学模式是课程实施的基本保证。当下,我国少数民族高等教育受行政区域、办学条件与规模、师资、政策、办学指导思想等因素影响,依据目标设定和人才培养方案的不同而设立的课程体系与教学模式大致可划分为三类。

(一)通行音乐教育体制与模式下少数民族音乐教育课程的依附性地位

中国现行的音乐教育体制中西方音乐知识体系的话语权还占主流地位,无论是课程结构、课程内容,还是基础理论都以西方音乐教育为“普遍性”的原则和起点。地处大都市的音乐学院或其他一些艺术院校或师范学院,有关少数民族音乐课程的开设仅限于“民族民间音乐”或“音乐学”专业中的“民族音乐学”。前者是在西方教学模式与课程架构影响中的“民族元素”,其学科切入点与视角都是“他者”的观察,且其内容与篇幅非常有限,不能支撑对某个民族音乐的深入了解。后者以“文化相对论”为学科的理论基石,承循着以梅迪亚姆等为代表的“音乐中的文化”或“文化中的音樂”的学术背景,在大量的田野工作中,对部分少数民族音乐进行梳理、探寻与研究。但整体看,“民族音乐学”在这一类学院中主体性身份和学科影响力有限,不能完全改变少数民族音乐在整个课程体系中的依附性地位。

(二)以“双重乐感”为实践建构的课程体系成为探索少数民族高等音乐教育的新方向

“双重乐感”是美国音乐人类学家曼特尔·胡德(Mantle Hood)在20世纪70年代提出的一种学习“他者”音乐的一种方法。所谓“双重乐感”是指音乐学家如果研究某特定民族或风格的音乐,必须具有完全参与该种音乐体系的能力,应该如研究语言文化的学者首先必须掌握被研究对象的语言那样,参与两种音乐体系的训练,要求他们能够表演一种自己所研究的文化的乐器,而不仅仅只是停留在纯粹理论的层面上[3]。“双重乐感”概念的引入标志着中国音乐教育领域由西方音乐知识体系占统治地位动摇的开始,也预示着中国少数民族音乐教育探索符合自身音乐发展规律的课程体系与教学模式的开始。新疆师大音乐学院和新疆艺术学院从20世纪90年代末开始进行“双重乐感”在新疆音乐教育的“试点”,经过十多年实践,在教育观念与课程设置20取得较好的成果,尤其是对维吾尔“十二木卡姆”艺术的抢救性修复与舞台展演活动,使“双重乐感”概念在全国少数民族音乐教育中产生较大的影响。在课程体系中,他们把教材建设放在第一位,具体做法为:编写母语音乐教材、收集各民族音响与音像资料、开设“世界民族音乐”课程等。在教学方法中,秉持差异性教学、注重参与性教学、探索音乐术科文化的多呈现途径、创设符合母语音乐文化的学习场景和亲身体验机会[4]。这种基于音乐文化相互理解与平等交流出发的课程观和教学模式是对依附性少数民族音乐教育的一次重新审视与自问,它为少数民族音乐人才的培养与系统化的音乐传承提供了切合实际的路径。

(三)少数民族音乐教育在民族性强调下的特定课程体系建设与目标设定

在一些少数民族人口占较多比例的地方艺术高校中,针对民族传统演唱方式或乐器演奏进行专门培养,以此围绕这一特色课程建设相应的体系与传承方式,它主要的目的是强调所在地域少数民族音乐的民族性与特色,比如四川文化艺术学院羌藏歌舞专业的课程体系就依据羌族和藏族民间民歌的演唱与舞蹈而建构与发展的。再比如贵州的一些地方民族高校也曾将芦笙的表演活动引入到高校的專业音乐教学活动中。甚至为了抵御西方以“乐感”为主建立起的“视唱练耳”“钢琴”“美声唱法”的干扰,有的学校建立起相对封闭的“小环境”来进行民族音乐的教育,这种类似于民间传统的传承模式学习音乐的方法,杨民康先生称之为“狭义性传承”[5]。

以上三种是当前我国少数民族高等音乐教育在课程体系建设与教学模式中较为常见的类型。不过也应看到,目前此类艺术教育和实践活动的“视野”还注重对少数民族音乐活动中“技艺”本身传承,而对于这些技艺如何在不同文化中传播与交流,如何使传统少数民族音乐研究“反哺”到文化的原发地,民族“技艺”表演者与研究者如何进行符合时代发展的“改编”,等等,这些就必须由“少数民族音乐组织性人才”培养来解决,而“少数民族音乐组织性人才”培养及其课程体系建设的理论来自应用民族音乐学的形成与实践。

三、应用民族音乐学的描述与逻辑起点

(一)应用民族音乐学的形成与描述

应用民族音乐学(Applied Ethnomusicology)是近年来在民族音乐学研究中出现的一门新的名称,学术界一般认为它是民族音乐学的一个分支学科,但对其定义与研究范围还存在较多的语焉不详。因笔者学术资料收集与分析能力有限,除在中国知网上有五篇左右文字详实的介绍应用民族音乐学的历史沿革、研究立场与范围的文章外,大部分应用民族音乐学研究的文章无论是视角、方法,还是论点都和民族音乐学并无二致。其中原因笔者认为有两个:(1)应用民族音乐学与民族音乐学的关系模糊原因来源于其知识体系在现阶段不可能脱离民族音乐学独立存在。(2)应用民族音乐学学科历史较短。从学科发展史看,学科研究历史的长短往往意味着这门学科的成熟度高低。郝苗苗、梁辉在《西方应用民族音乐学的演进与发展动态研究》[6]一文中称,西方学术界虽然在20世纪30年代就构想过应用民族音乐学,但这门学科直到2000年才逐渐在西方学术界兴起,而中国学术界对其的关注直到2010年后才真正开始。现在国内外对应用民族音乐学普遍使用的描述有两种:(1)“应用民族音乐学是一种受到社会责任引领的方法,把越来越广博的和深入的知识理解从一般的学术目的引向解决具体的问题,可在特殊的学术语境之中。或特殊的学术的语境之外进工作。”[7](2)应用民族音乐学是“是音乐文化的局内人运用民族音乐学的知识来有计划地改变其拥有的传统;是不同文化的人们,运用不同的文化代码相互作用;是文化的局外人运用民族音乐学的知识按照某种方案来改变传统;是民族音乐学家运用民族音乐学的知识来增长某个特定文化群体的自我决定力量”[8]。笔者以为,上述观点一是应用民族音乐学在一般性、普遍性原则下的抽象的路径指引,也可看作这一学科研究与实践的方法论。观点二是这一方法论的实际操作指南,这种较为具体的边界划分尝试是体现出该学科“应用性”的基本特点。

(二)应用民族音乐学的逻辑起点

应用民族音乐学作为用民族学的角度来研究音乐的方法,它的逻辑起点由三部分组成:文化多元、文化认同以及文化尊重。文化多元是正确、客观认识文化的一种价值观,文化尊重是多元文化相处的基本态度,文化认同是文化尊重与文化多元基础上的认知与处理“己文化”以及“己文化”和“他文化”关系的调适机制。应用民族音乐学把文化作为自己的逻辑起点已经表明自己的学术立场与研究方向,从文化的背景中认识音乐也是解决当下中国少数民族高等音乐教育中一系列问题的“法宝”。少数民族高等音乐教育出现的问题归根到底是文化认识的问题,依据“西方音乐中心”或“汉族音乐中心”建立的课程体系制约民族音乐教育的发展,消解它只能依靠文化多元基础上的“多民族音乐的平等观”,在“平等观”中认识自己与“他者”的音乐文化,从而建构以“中华文化认同”为目的的课程体系。这是当前少数民族音乐高等音乐教育课程改革的重点。

四、少数民族高等音乐教育中“组织性课程体系”的解释与设计

(一)少数民族高等音乐教育中“组织性课程体系”的解释

音乐行为研究中的“组织行为”研究是中央音乐学院教授张伯瑜先生的最新应用民族音乐学研究成果[9]。在2017年发表的《何为应用民族音乐学》一文中,张先生发现在一些民间音乐活动中除了有音乐表演者的行为之外,还存在音乐表演的组织行为,而且这些对“音乐表演的性质、意义与结果都具有重要的意义”[10]。文中认为:民族音乐学与应用民族音乐学研究区分就是“以音乐表演作为研究对象的就构成民族音乐学的研究类型,而以表演背后组织行为为研究对象的就构成应用民族音乐学的研究类型”。因此,本文在此启发下认为:少数民族音乐教育中的“组织性课程体系”是指除少数民族音乐教育“表演”类课程外,以研究少数民族音乐在“传播”“普及”“改编”“管理”“反哺”等一系列组织活动中内在规律与逻辑关系而建构的课程体系。它的任务是使少数民族高等音乐人才培养体系更为科学与合理,改变对于民族学生只注重“技术”的单一培养模式,它的目标就是培养“少数民族组织性人才”。当下,大部分艺术高校(甚至民族院校)对于少数民族学生音乐人才的培养多以“表演性”课程为主,其培养目标也大多以“舞台”为“对象”。但是,事实上少数民族学生在毕业后从事专门演唱(演奏)的机会毕竟有限,更多的是在民族地区从事一些音乐活动的“组织”工作,如“非遗的保护与传承”“民族音乐文化的介绍与改编”等。而这些“组织工作”在思维方式、行为方式、操作程序上都与“表演类”的学科训练有很大的不同,因而民族音乐“组织性”的能力是需要在高等音乐教育阶段科学、系统性地进行专业训练的。基于这样现实的需求,艺术高校少数民族音乐人才培养目标设置上应该就此给予研究,使之在科学的基础上形成制度化、规模化、系统化体系,使民族音乐“组织”人才在接通民族音乐文化与市场,民族音乐文化与其他音乐文化的交流,民族音乐内部“合理”地代际传承等等问题上发挥应有的价值。

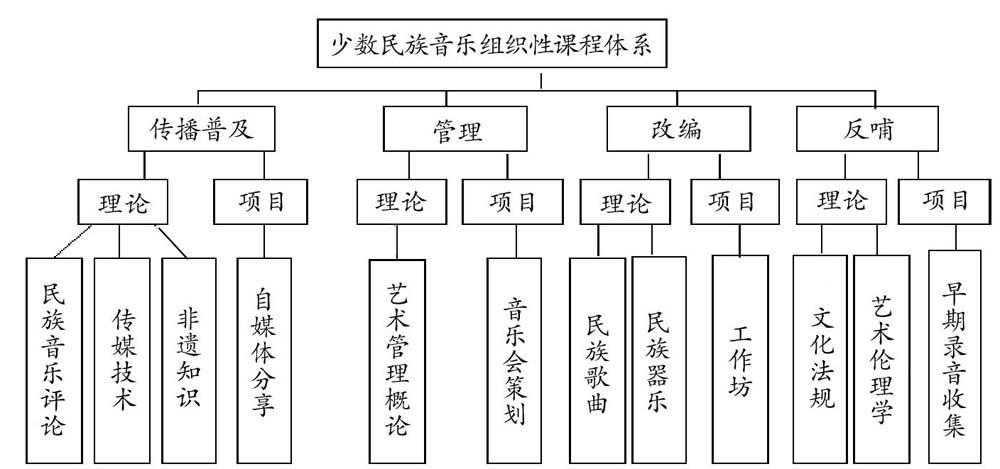

(二)少数民族高等音乐教育“组织性课程体系”架构的设计及说明

少数民族高等音乐教育中的“组织性课程体系”由理论学习+实践操作共同构成,它也有可能成为将来“少数民族音乐组织专业”或“少数民族音乐文化管理专业”的一种基础课程结构和教学模式,在理论课程的设计中,依据在少数民族音乐实际的“组织活动”中不同的方向与需求形成不同的课程内容,而这些内容以1—3门相关的专业课为支撑形成模块化的组合,同时为了突出其应用性、“组织性”的特点,每项模块化的课程要对应相关的“项目制”,检验理论学习在实践过程中的效果。需要强调的是各个模块化课程和项目制之间不是机械一成不变的,它们在教学中存在一定的内在逻辑关联和动态调整使用的可能。如图1所示。

1.“传播与普及”模块。(1)理论课程:少数民族音乐评论,音乐传媒技术,非遗知识;(2)项目制:民族非遗声音档案的自媒体分享(文字+音响(像))。“传播及普及”是“组织性课程体系”的一个单元,主要功能通过对于民族学生在文字表述上的训练以及对于现代媒体的运用掌握,合理开发其在民族音乐方面的知情权与娱乐权,并通过对于自身的了解与开发加强对于主流音乐文化的影响、扩展在主流音乐文化中的“表达权”。

2.“管理”模块。(1)理论课程:艺术管理概论;(2)项目制课程:小型民族音乐展演策划。这门课虽然是对艺术管理中一般原则与规律的解释和描述,但作为少数民族音乐教育中的“组织性”课程的一部分首先要强调其针对性,要从民族文化的接受习惯上进行相应的调整,一些民族对于纯粹的金钱“交易”比较反感,所以在一些项目的协调、策划与实施中要注重对人的“情感”的把握与沟通。

3.“改编”模块。(1)理论课程:本民族民间歌曲与唱法的学习、本民族民间乐器的学习;(2)项目制课程:民歌(乐器)工作坊。应用民族音乐学的逻辑起点是“文化多元”,改编的目的不是对传统文化“篡改”,是基于“生活真实”上的“舞台真实”,这种“舞台真实”更接近局外人对少数民族音乐文化的“想象”,也能更好地让更多不同文化背景的人参与到民族音乐活动中,体验到“多元文化”带来的快乐与魅力,对于“多重乐感”有更多的切身体会。

4.“反哺”模块。(1) 理论课程:文化法规、艺术伦理学;(2)项目制课程:早期有关本民族音乐录音(录像)收集与整理。应用民族音乐学最根本的目的就是在实际中研究与解决音乐教育、音乐文化、音乐环境、音乐法律与伦理等的一系列问题,它的着眼点是当下与将来,但在话语体系中不可能跳过“从前”,中国民族音乐学在学科建设之初就注重对各民族音乐文化遗存进行音响(像)保存,这些珍贵的田野资料是研究与发展民族音乐文化重要的“立体”依据,但长期以来,对于这些音响(像)的研究与再利用却很少有人做,近年来上海音乐学院萧梅教授带领她的团队一直在进行“如何让历史录音返回被录者及其后人手中”的活动[11]。这项看似简单的活动其实意义非常重要,是“让文化持有者重新学习并进行新创作”的根本,这就是所谓的“反哺”,它明确了应用民族音乐学的社会责任与价值指向,这也是艺术伦理所要求的,它应该是每个少数民族音乐研究者和“组织人才”自觉的行为①。

少数民族高等音乐教育中“组织性课程体系”的设计虽然目前是一种“前景”的设置,但它的理论根源却来自应用民族音乐学的“现实关照”。当前,国家强调对于应用型人才的培养,少数民族音乐教育不能只进行“技术”的教学,对于“局内人”音乐“组织人才”的培养也是重要的方向,要抓住“文化多元”“文化自觉”“文化尊重”的原则,扩展对于音乐“应用性”人才认识的视野,这样我国的少数民族高等音乐教育才会在人才培养上更切合实际的需要和时代的发展。

注释:

①特别要说明的是,因本文只讨论课程问题,不涉及音乐专业必须要学习的一些普遍的基础的技能学习,尽管这些是民族音乐教育中“组织性”课程得以实施的基本条件,如有可能可在以后“少数民族音乐组织专业”或“少数民族音乐文化管理专业”建设的讨论中进行详谈。

参考文献:

[1]张应华,谢嘉幸.我国少数民族音乐教育实践及研究的x沿革[J].中国音乐,2012,(1).

[2]何晓兵,王凌雨.双重乐感能力培养中的音乐教育本质认识[J].新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2012,(1).

[3]邓萍.“双重音乐能力”的现实阐释及学生培养设想[J].中国音乐学,2006,(3).

[4]张欢.双重乐感的理论与实践[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2012:157-192.

[5]杨民康.论音乐艺术院校少数民族音乐传承的广义性特征——兼论传统音乐文化传承的狭义性和广义性[J].民族艺术,2015,(1).

[6]郝苗苗,梁辉.西方应用民族音乐学的演进与发展动態研究[J].中央音乐学院学报,2015,(2).

[7][8]张伯瑜.应用民族音乐学——实践与思考[J].中国音乐学,2010,(3).

[9][10]张伯瑜.何为应用民族音乐学?[J].音乐艺术:上海音乐学院学报,2017,(2).

[11]萧梅.专题:早期录音“归家”的历史与意义[J].民族艺术研究,2018,(1).