青年蒋介石:从浮浪子弟到政治新手

2019-06-11

青年蒋介石既放荡不羁,又遵循孔道;他革命,但对传统社会以及等级制度又有一种顽固的保守。

与他在战场上的建树相比,他最大的天才是搞阴谋政治出身盐商家庭的顽劣孩童1887年10月31日,蒋介石出生于浙江奉化溪口的一户没落盐商家庭。

蒋介石小时候,“近百户人家聚居在一条街上,就在剡溪边,只有几家小店铺,是米行、酱油店、饭馆、茶馆”。蒋家自蒋斯千(蒋介石祖父)始开办玉泰盐铺,后转给儿子蒋肇聪(蒋介石父亲)经营。蒋肇聪精明能干,凡事极少吃亏,落得“埠头黄鳝”的绰号。同时,蒋肇聪又是个热心人,善于调解邻里纠纷,是乡间庙灶的首事,所以族里有事发生,大家都叫他来管。1895年,蒋肇聪死于霍乱,蒋介石年仅8岁。

蒋介石的母亲王采玉生有4个孩子,存活的有蒋介石、蒋瑞莲。蒋肇聪去世后,蒋介石就由母亲和祖父抚养。后来蒋介石对二人倍加颂扬。在1936年10月30日,他五十岁生日(虚岁)时说:

对先母的记忆是不可磨灭的,她含辛茹苦地哺养和教育着我这遗孤。如今,她的陵墓上已草木丛生,我不能不痛感仍一事无成,我辜负了她老人家寄予我的希望。

据他透露,在那段日子里,他家境艰难,母亲用铁一般的严规戒律管束他。她只要觉得儿子没有达到自己要求的严格标准,就会毫不犹豫地打他。她相信仆人的活儿对锻炼他的性格有好处,所以就要他每天干洗碟子、拖地板之类的活儿。

王采玉在蒋家的生活,初时还算顺利,不愁吃穿。但好景不长,丈夫、公公先后过世,夫婿前妻长子在族人挑唆下,多占房产。王采玉只得带着蒋介石、蒋瑞莲,在分得的三间破房里,依靠24亩水田过活。让王采玉伤心的是,唯一的希望——蒋介石,幼时却偏偏“顽劣益甚”:

4岁时,正吃年夜饭,蒋介石为弄清楚嘴里的食物为何能源源不断地送进去,将筷子直插自己的喉咙,结果疼昏了过去;

5岁那年冬天,蒋介石跳进一口成人那么高的大水缸,因为缸里的冰块引起了他的好奇。结果他浑身上下湿了个透,吞了一肚子冰水,差点儿被淹死;

7岁时,他陪祖父到法华寺进香,回家路过山坡时乱跑,摔得鼻青脸肿、头破血流;

读书后,一次,革命党人竺绍康骑马来访,蒋介石出于好奇,一个人去遛马,没想到被马掀翻在地,对其后背一阵乱踢;

15岁结婚大喜之日,蒋介石扔掉瓜皮帽,不做新郎倌,竟和一帮小孩子抢起了鞭炮……

1921年,王采玉病逝,蒋介石愧疚难当,在其墓前题联:“祸及贤慈,当日梗顽悔已晚;愧为逆子,终身沉痛恨靡涯”,坦然承认自己过去的调皮捣蛋。

不但顽皮,幼时的蒋介石还好为首领,他最喜欢的娱乐是玩打仗的游戏,面对年龄、力气比他大的孩子,他也总能轻易当上“大将军”“督军”之类的领袖。他经常站在一块高地上,向小伙伴们训话或给他们说古道今,这样他很早就养成了在大庭广众之下演讲的习惯。后来他时常发表一些没完没了的演说,正是得力于这种早熟的演讲基础。

由于蒋介石调皮捣蛋,经常惹事生非,王采玉很是担惊受怕,觉得他应该学一下规矩了。因此,在蒋介石4岁时,家里请了一位塾师。关于蒋介石的学习情况说法不一,但由于经常逃学,他的进步很慢,16岁时才学完四书五经。

1903年,蒋介石到奉化凤麓学堂学习,1905年转至宁波箭金学堂,1906年又转回奉化龙津中学。也是这一年,因为受到地痞无赖追要钱粮,蒋介石奋力抗争,结果锒铛入狱,后被岳父毛鼎和保释。

蒋介石曾感慨说,那时的清政权正处于最腐败的状况,腐朽的贪官污吏和堕落的显贵对欺压百姓已习以为常。“我家既无靠山又无权势,很快就成了他们欺凌的目标。苛捐杂税和不正当的劳役时不时地落在我们头上。有一次,他们在村公所前大庭广众之下欺负我们,我深感遗憾和痛心的是在场的亲友们一个个都见之而无动于衷。那时我家境悲惨,的确无以形容。”蒋介石后来回忆说。

有一本蒋介石的传记对他的这段辛酸经历讲得比较清楚:溪口的一个村民因付不起粮租出逃了,由于蒋介石的父亲已去世,当地的官吏就将年幼的蒋介石抓起来,一直拖到村公所前,并威胁说要是他付不清那出逃的村民所欠的租子,就将他送进大牢。欠租最终由他家付了,他才被放出来。这次借“皇上”的名义而使蒋母和蒋介石蒙受的不白之冤和耻辱,对他是一次沉重的打击。

后来,蒋介石经常将这件事称为“点燃我革命之火的第一颗火花”。此后,蒋介石开始思考自己的未来,萌发要到日本学习军事的念头。

在日本加入同盟会,结识孙中山

1906年4月,蒋介石东渡日本,入东京清华学校,結识陈其美等人,并受到反清思想的影响。同年底回国。

1907年,蒋介石考入保定全国陆军速成学堂,习炮兵。学校里的教员大多是日本人。由于他们国家刚刚打败沙皇军队,早些时候还战胜了中国军队,所以他们一个个趾高气扬,毫不掩饰对中国人的蔑视。

有一次上卫生课,日本教员拿出一个土块,将它比作中国,看到学生们一个个脸上都露出迷惑不解的神色,这个教员解释道:中国有四亿人,而他手中的那个土块正好有四亿个微生物。

听到这里,蒋介石胸中陡然升起一股怒火,他不顾军纪走上前去,把那土块一下掰成差不多大小的八块,两眼怒视着教员问道:“日本有五千万人,是否也像五千万个微生物,寄生在这土块的八分之一中?”

教员被问得哑口无言,可不一会儿,他用手指着蒋介石剪去了辫子的头威胁说:“你是个革命分子!”蒋介石答道:“先回答我说的对不对,请别把问题岔开!”

对蒋介石来说,这一举动是冒了很大风险的,他可能因此被赶出军校,还有可能被秘密逮捕。但校长只严厉地训斥了他一顿就了结了。

这年年终,有一批学生被选送到日本去学习军事,蒋介石是其中之一。他懂日语,在选拨中派上了用场。

1908年春,他进入东京振武学校学习,后加入同盟会。蒋介石第一次参加同盟会的大会时,孙中山在会上发表了讲话。会后陈其美向孙中山引见了蒋介石。

关于这次后来被大书特书的“历史性”会晤,既无文字记载,又无影像资料。不管蒋介石在与孙中山的第一次会晤中是否给他留下了深刻印象,他俩的会晤倒确有其事。那时的蒋介石正是一个渴求找到领袖的热情青年。他认识孙中山时,正值孙中山活动的高潮,也是革命最具有吸引力的时候,他感到欣喜若狂。

1910年11月底,蒋介石从军校毕业,入日本陆军第13师团第19联队为士官候补生。他的顶头上司是“大胡子将军”长冈外史。

整个冬季,蒋介石每天天亮前三小时就起床,第一件事就是去喂马,然后上早操,他整天都在户外,晚上通常也要干奴仆般的苦活儿。后来蒋介石对他在日本这几年的生活只字不提。

蒋介石似乎并没给他的日本长官们留下什么印象,他们也绝没想到他会干成什么大事。后来,长冈外史冥思苦想试图找到蒋介石成功的秘密,他写了一篇文章回忆说:1927年在东京,他邀请蒋介石和日奉大佐一起喝茶。和往常一样,蒋介石穿戴得笔挺,“像个潇洒的影星”,谦恭有礼得有点儿过分。告别的时候,蒋介石献给长冈外史一个条幅,上书“不负师教”四个字。长冈外史认为忠心耿耿和知恩必报正是蒋介石成功的秘诀。

当武昌起义的消息传到蒋介石耳中时,他决定暂时放弃在日本的学业,马上回去参加革命。自那以后,尤其是参加杭州战斗以后,蒋介石的个人经历就开始同中国的现代史结合在一起了。

国民党的史学家们都称蒋介石的部下为“敢死队”。在带领部下成功地攻打浙江巡抚衙门之前,他给母亲写了一封信,恳切地希望她“恕儿不孝之罪”。接着他又说他是多么希望能干一番事业出人头地,纵然战死也心甘情愿。从他母亲的回信可以看出,她确实是个名副其实的刚强的母亲。她在回信中说:“献身与否均由你的事业决定。家中的事不必挂念。”

战斗胜利结束了,尽管对一个年轻人来说,蒋介石的作用与重大得多的整个事业相比显得很有限——而且这场战斗的胜利充其量也只能算整个杭州起义的一部分,但大家都认为他干得挺不错。此后,蒋介石在沪军都督陈其美部任沪军第5团团长,与陈其美、沪军第2师师长黄郛结拜为“盟兄弟”。

1912年1月,蒋介石受陈其美派遣,收买歹徒暗杀光复会领袖陶成章。案发后避往日本,曾办《军声》杂志。1913年夏二次革命起,在上海参加攻打江南制造局,事败后隐居上海,10月加入筹建中的中华革命党,11月再渡日本。1914年7月,孙中山在东京宣告中华革命党正式成立,蒋介石被派往上海、哈尔滨协助陈其美从事反对袁世凯的革命活动。

1916年5月陈其美被刺后,蒋介石奉孙中山之命去山东潍县(今潍坊)任中华革命军东北军参谋长。不久袁世凯病死,中华革命军解散,蒋介石居上海,与青帮头目黄金荣、杜月笙等人有往来。

1917年7月,孙中山南下“护法”建立中华民国军政府,次年3月蒋介石任粤军总司令部作战科主任,半年后任粤军第2支队司令驻闽。因受粤军将领排挤,常离职滞居上海,曾与张静江、陈果夫、戴季陶等合伙做交易所投机生意。

亡羊补牢的浮浪子弟

辛亥革命后的十余年中,蒋介石的生涯介于游侠浪人和革命志士之间。

1919年7月24日,在反思以前的个人经历时,蒋介石给自己写下了“荒淫无度,堕事乖方”的八字考语。

荒淫确是实情,蒋介石好色,国民党的元老几乎无人不知。他从21岁起即出入上海的烟花柳巷,欠下不少风流债,甚至染上花柳病,失去了头发。1919年,他在上海时藏在戴季陶家,躲避北洋政府的抓捕,同时也是为了躲避一个青楼情人的纠缠。

色字一关,蒋介石苦苦挣扎了许多年。为了管住自己,他甚至逃到日本,最初的自制也算有些成效,但总有反复。1920年,蒋介石在日记中不加隐晦地记录下自己“又发痴情”或“途行顿起邪念”,语气中多有自责。不过,再后一两年,终于只是偶有“邪念”闪现,并无越轨行为。近40岁之时,蒋介石方能做到“放得下”。1925年11月16日,蒋介石参加为苏联顾问举行的宴会,在一批外国人面前坦陈“生平经过、恶劣历史”,对自己的好色作了坦率的解剖和批判。

“乖方”,显然指的是蒋介石急躁易怒的性格。蒋介石16岁就得了个“红脸将军”的名号,曾因开设课程一事作为学生代表与校方交涉,他陈述理由时“情态激烈”,让学校董事怒不可遏,几乎把他扭送官府查办。1908年,蒋介石从日本返家,与妻子发生口角,竟脚踹已怀孕8个月的妻子腹部,致其流产。1919年,蒋介石避难戴季陶家时,戴季陶醉酒“以狗牛乱骂”,蒋介石一度想與戴季陶拼命。

蒋介石喜欢骂人,他那句“娘希匹”几乎无人不知,骂下人、骂下属,甚至发无名之怒,暴怒之时,几至“视国人皆为可杀”。有时,还会大打出手。1919年10月1日,蒋介石在人力车夫那里受气,一时不忿,拔拳相向,不料反吃大亏。

凡此种种,蒋介石都知道是自己不对,事后也会自责,并记录在他的日记中。如:1921年4月7日,“叱吓下人,暴性又发,记过一次”;1925年3月4日,“肆口漫骂,自失体统,几不成其为长官,记大过一次”;1926年8月1日,“动手打人,蛮狠自逞,毫无耐力,甚至误殴幕友,暴行至此极矣”……

但“乖方”终未能根除,而是一直伴随着蒋介石,如影随形。

根据蒋介石自己的评判,他的性情应属乖张、疲玩一类。1921年,他自认:“唯养气功浅,加之自少欠缺居敬工夫,持之不能恒久,故随俗变迁之病,仍不能免,每用自戒,而终未能痛改为恨。”1924年,他在日记中自责:“至今不唯疲玩难改,而轻浮暴戾,更甚于昔日。”痛自改过,定心养志,在蒋介石看来,应是自身成长不可或缺的环节。蒋介石克制这些坏毛病的法门来自古人,尤其是道学著作。他喜欢读朱熹、曾国藩、胡林翼等人的著作,借此检讨自己的言行。蒋介石自己曾谈到,王阳明的《传习录》一书,“奠立了我求学做事的根本”。所谓求学做事的根本,当然包括人格形成在内。

与此同时,蒋介石对工人则不乏同情言论:“工人困苦,小工更苦。工场法如不速实行,小工无法保护,中国人民只见死亡病伤,决无完全生存之理。有责者其可不恻然设法,实行提倡乎?”他在上海经营交易所,虽属投机,却也目睹了资本家倾轧、垄断的黑幕,并感概“安得将此种奸商市侩,一扫而空之以发荣社会经济也”。对于军阀,蒋介石愤怒更多,“恨手无寸铁,不能杀尽狐媚之政客、议员,以清时局也”。

此外,他反对蓄奴、主张打破家族观念,即使对他不怎么了解的工人也抱有一定的同情,1921年8月蒋介石曾监督改建厅屋工程,目睹工人辛劳状况,并为之感动。他说:“工人之辛苦危险,可谓极矣,资本家见之,而不加矜恤,久之必演成阶级斗争。”不过,蒋介石并不喜欢“阶级斗争”,认为革命政府中,如果工人罢工就是反革命,届时使用“非常手段,亦未可知”。在他掌权前后,他也的确是这么对待工人运动的。

同那时的“新青年”一样,蒋介石对于民族危机有深深的忧虑,他内心中民族主义情结更深。他称五四运动:“此乃中国国民第一次之示威运动,可谓破天荒之壮举。吾于是卜吾国民气未馁,民心未死,中华民国当有复兴之一日也。”北伐时期,为适应时势,更予五四以积极评价,指出:“五四以后,吾民受欧战之刺激,与世界被压迫民族崛起之指示,国民运动,已渐普及于劳工,全体人民更联合以求中国之解放。”

1920年11月,在香港看到英国大规模建设的情况,他亦曾感慨:“中华锦绣河山,自不能治,而让外人治之,不亦深可叹乎!”

蒋介石反帝思想的高潮出现于五卅事件后。蒋介石以悲愤之笔言说:“蠢尔英奴,视华人之性命如草芥,肆行芟薙,闻之心肠欲裂,几不知如何为人矣!自有生以来,震悼未有如今日之甚者。”此后,他逐日在提要栏目中书写“仇英”标语近百条,大多为“英虏皆可杀”,“英番不灭,国家焉能独立”,“英夷不灭,焉能解放世界人类”之类。

除了把“英虏”看作是中国人民的头号敌人外,蒋介石对美、法等国也持警惕态度。其日记云:“英番可灭,美、法亦不可玩忽!”而对于他曾留学的日本,蒋介石也会直接用“倭狗、倭奴”称之。

不过,新文化运动对蒋介石的触动局部而短暂。1920年前后,在新文化风行全国时,蒋介石更多表现出对传统思想的尊崇。实际上,蒋介石信奉的导师孙中山当年对新文化也并不是无条件地接受,他曾明确表态:

讲到中国固有的道德,中国人至今不能忘记的,首在忠孝,次是仁爱,其次是信义,再其次是和平。这些旧道德,中国人至今还是常讲的,但是现在受外来民族的压迫,侵入了新文化,那些新文化的势力,此刻横行中国,一般醉心于新文化的人,便排斥旧道德,以为有了新文化,便可以不要旧道德,不知道我们固有的东西,如果是好的,当然是要保存,不好的才可以放弃。

这种将新文化和一般的道德原则对立,以旧道德贬抑新文化的说法,虽不一定符合中国文化发展的实情,却使蒋介石可以更加心安理得地拥抱传统。

以退为进的投機者

最初的时候,蒋介石只是革命中的一个小角色。1911年武昌起义之后,他率领一支100人的部队攻打杭州的浙江巡抚衙门。尽管在杭州起义中干得不错,但革命毕竟不像他儿时自认“大将军”指挥一帮孩童冲杀那样简单。此后几年中,蒋介石追随与其亦师亦友的陈其美在上海接连谋划了多次起义行动,但每一次都狼狈失败,他本人险些被捕,而陈其美也死于袁世凯的暗杀。

蒋介石在国民党内的起步得陈其美助益良多,是陈其美把他领进同盟会,并将他引荐给孙中山的。陈其美是同盟会在沪杭地区的负责人,由于孙中山对陈其美的倚重,陈其美死后,孙中山开始看重与他关系密切的蒋介石。

1917年,在孙中山发起护法运动、急需人手壮大力量的时候,他想到了蒋介石。

蒋介石最初追随孙中山并不顺利,在孙中山眼中,他的分量无法和陈其美相提并论,更不如陈炯明——他掌握着孙中山唯一可以依靠的武装力量。所以,对于蒋介石提出的一些极富远见的建议,孙中山基本上未予采纳。

比如蒋介石建议彻底消灭桂系军阀,稳定广州革命政府,并提醒孙中山注意陈炯明的野心;还有1921年,在法定代表人数不足的情况下,蒋介石劝阻孙中山不要进行让他成为“非常大总统”的选举……事实证明,在这些问题上,蒋介石是正确的,但结果却让他气馁。

对此,蒋介石往往是以辞职或不告而别表达自己的意见。甚至在一些无足轻重的事情上,他也会采取相同的方式。以至于从1918年3月到粤军赴任至1924年1月,在不到6年时间里,他至少有14次辞职或者不告而别。《蒋介石传》的作者布莱恩·克罗泽总结说,每当形势不能如他所愿,他就以辞职的方式以退为进,以此证明他是不可缺少的,其结果也往往是他一旦复出,职权就会更大。

蒋介石的确为职务闹过情绪,比如1919年,他曾为粤军壮大而其没有升迁而不满,直至任命其为第2军参谋长才欣然就职。不过,其中也不乏“性格乖方”的实例,如他不满在陈炯明手下供事,常常小题大做,孙中山就曾批评他“性刚而嫉俗,故常龃龉难合”,要求其为党所付重托,降格以求。蒋介石也有其革命意志不坚定的一面,如讨逆与北伐,一旦其被击溃或面临险境,他总是会灰心丧气,最终拂袖而去。凡此种种,蒋介石日后提及这些经历时,把它归结为“合则留不合则去”。

然而,孙中山此时急需值得信赖的军事人才,尤其是在擅长军事的将领朱执信、邓铿相继遇难,陈炯明渐生异志的情况下。蒋介石数次出走,却没有背叛,这也许是孙中山始终没有对他丧失信任的关键。对蒋介石来说,尽管孙中山在陈炯明的事情上没有重视自己的建议,但蒋介石显然更清楚,离开孙中山他将一文不值。所以,当1922年6月陈炯明公开加害孙中山时,接到电报的蒋介石立刻从上海赶到广州,陪伴孙中山度过最难熬的40多天。这也让孙中山相信,坚定不移支持他的人,不是别人,正是蒋介石。

自1911年投身革命以来,也许取得孙中山的充分信任对蒋介石才是最重要的。这意味他作为革命马前卒的日子终于结束了,在其情妇陈洁如所写的回忆录中,蒋介石曾清楚地提到这一点。至于此后的国民革命军总司令、国民党主席只是他的人生逻辑的自然延伸。1925年以后,再也没有蒋介石消极请辞的事情出现。

不管是有预谋的,还是被动的,他的蛰伏到头了。

学生军起家的统帅

“枪杆子里出政权”,这话本出自蒋介石的老对手毛泽东之口,但蒋介石却实践得更早。从东征、北伐、宁汉对立、军阀大战,直至“剿共”初期,蒋介石凭借其在军事上的显赫战绩,树立了个人的威望,并由此渗入党政权力核心。

当然,这并非完全属“枪杆子”之功,克罗泽这样评价蒋介石:在军事谋略上,他受过良好的训练,而且久经沙场,不过与他在战场上的建树相比,他最大的天才是搞阴谋政治。事实上,蒋介石在这两方面都表现出了足够的才能。

杭州起事后,蒋介石直接被委任为沪军的一名团长。之后,在广东军政府他开始了真正的军旅生涯。从1918年到1924年,他基本上处于三天打鱼两天晒网的状态,粤军战斗最激烈的时候,他也往往不忘游山玩水,虽然如此,他还是一路从粤军作战科主任、第2支队司令、第2军总参谋长,成为黄埔军校校长兼粤军参谋长。

出任黄埔军校校长,蒋介石也有过诸多推诿,这倒并非是他不重视黄埔军校,而是因为在刚刚举行的中国国民党第一次代表大会上,他只被选入国民党中央执行委员会下属的军事委员会,这与他此前提出参与党务、政务的希望相去甚远。显然,孙中山更看重他的军事才能。

蒋介石随即请辞,并给孙中山写了一封4000字的长信,以陈其美对其知遇之恩,暗责孙中山对其信之不专、知之不深、爱之不切,共事不和衷。即便孙中山托胡汉民、廖仲恺几次劝说,蒋介石都不予理睬。

其实,蒋介石深知黄埔军校对革命的意义。在最初追随孙中山时,他就提出训练军队的重要性,而他所经历的粤军内的派系斗争和排挤,让他对建立一支属于革命政府的武装力量更具热情。在赋予其筹办军校之职时,蒋介石曾感慨地说:“以往只有革命党的奋斗而无革命军的奋斗,故革命总是归于失败。开办军官学校,就是要为革命军的建立奠定始基。”所以,他最终没有放弃这个机会,并因此得以开创他个人军事生涯的华彩乐章。

这支学生军是一支新型的军队,完全政治化,不属于任何个人,正因为如此,它的出现迅速取代了粤军在革命政府中的地位。在平定商团叛乱以及两次东征中,这支军队均扮演了主要角色。作为校长,蒋介石为它倾注了极大的热情。他甚至要求整个军校都服从他的个人权威,他也借这支军队的战绩树立起他个人的威望。

孙中山去世在国民党内引发的继承权之争,最终成为蒋介石独揽军权的一个机会。当时,急于成为孙中山继承人的汪精卫,面临着自诩为国民党正统的胡汉民、掌握军权的粤军总司令许崇智以及与共产党、苏联关系密切的廖仲恺的竞争。日渐上升的蒋介石,还有前景看好的黄埔系因此成了汪精卫的首要拉拢目标。而蒋介石与许崇智的关系也越来越紧张了,许崇智成为蒋介石在国民政府内上升的最后一块绊脚石,但以许崇智在国民党内的资历和軍队中的根基,并非他能轻易撼动的,汪精卫的主动示好可谓正逢其时。

国民党的继承权之争很快发展成左右派的倾轧,结果廖仲恺被右派暗杀,许崇智也牵涉其中。廖案调查中,汪精卫给蒋介石适时开出了一张空头支票,命令他“全权处置粤局”。廖案之后,蒋介石成为广东军事的实际掌权者。

而后的第二次东征直捣陈炯明老巢,对蒋介石的意义绝非是锦上添花。《国民周报》曾记述了蒋介石统一广东凯旋后的盛况,在国民党二大上,蒋介石代表军事委员会作军事报告,“详述国民政府下之武力与临省兵力比较和攻守大计。报告毕,全场欢呼。有代表提议,全场起立向蒋同志致敬……”会上蒋介石高票当选中央执行委员,终于跨进了他梦寐以求的国民党最高权力机构。这一切,都是黄埔军校校长的职位以及那支学生军为他赢得的。

国民党二大后,蒋介石不再担任第1军军长,成为国民革命军总监,掌握监督各军的大权。此时,距离蒋介石1911年率领百十人攻击浙江巡抚衙门只有15年。

自学成才的政治新手

1926年1月,广东政府改组之后,汪精卫身兼国民政府主席、军事委员会主席和中央执行委员会主席,集军政大权于一身,国民党的继承权之争仿佛已尘埃落定。此刻,也许根本没有人能想到,最后胜出的居然是横空杀出的蒋介石。

蒋介石的成功,除了“枪杆子”所起的作用外,最主要的恐怕还是权谋。即便蒋介石一开始并不谙此道,但他很快就证明自己是一个进步飞速的“新手”。

他生在一个政治斗争异常复杂的年代,要实现自己的抱负就不可能回避政治,不可能不讲手段、权谋。蒋介石日记也能佐证这一成长历程。早先,蒋介石常常提到道学所推崇的“诚信”,如他在1923年5月4日的日记中告诫自己:“凡事不可用阴谋诡计,且弄巧易成拙,启人不信任之端。”不过,从某一个时候开始,“诚”就极少见于他的日记了。这个转折点在日记中反映为1926年,更准确地说是1926年的“中山舰事件”。

普遍认为,“中山舰事件”是蒋介石一手策划的“大阴谋”。内地的历史教科书是这样描述的:1926年3月18日,蒋介石命令海军局调派两艘军舰开赴黄埔听候调遣,海军局代理局长兼中山舰舰长、共产党员李之龙率舰于次晨到达黄埔。20日凌晨,蒋介石以中山舰“有变乱政局之举”宣布戒严,逮捕李之龙……但从蒋介石日记以及众多当事人的事后回忆来看,“中山舰事件”是由国民党右派发动的,连蒋介石的命令也是伪造的。

事发前,蒋介石刚刚与苏联、国民党左派在北伐以及军队改编等问题上发生过争执。他在日记中描述事后的心情:“我待之以诚,他们却报之以诈。”而后,广州又出现了反蒋传单,还有人谋刺他,这让蒋介石处于一种自危状态。他甚至因此提出辞职,而汪精卫先坚决挽留后突然同意的态度转变,更加深了他的焦虑。

中山舰事发当日,蒋介石原本是想躲往汕头的,只是在半路上觉得心有不甘,才返回广州镇压。在日记中可以看出,蒋介石曾去探望称病的汪精卫,就是认定了“中山舰事件”是汪精卫、苏联针对他的一个阴谋。

然而,蒋介石利用“中山舰事件”打出的“组合拳”,旋即充分展示了他阴谋家的天赋。他串通各军军长越过汪精卫直接采取行动,完全出乎汪精卫、共产党和苏联的预料,汪精卫感觉自己受到了欺骗和羞辱,于是托病远走他国。接着,蒋介石主持整理党务,通过了限制共产党的新规则,迫使众多共产党员退出国民党各权力机构。同时,他也下令逮捕了矫令的国民党右派,解散“孙文主义研究会”。所有这些措施,尤其是针对左派和共产党的行动,是他一直提倡的“纯洁国民党”的策略。

对蒋介石而言,“中山舰事件”不仅对于他个人,而且在中国政治史上也是一个重要关键。“中山舰事件”后,蒋介石升任中央执行委员会主席和军事委员会主席,总揽党政军大权。虽然胡汉民很快回到广州,但好不容易从左派手中夺走的大权,蒋介石当然不会再交给右派,他没有给胡汉民安排任何职务,直到胡汉民悻悻离开。

在个人思想及处世方式上,“中山舰事件”对蒋介石的影响也极大。在这一年之前,他态度比较光明磊落,有话即说,也不计较后果,如果与同事意见不合,他也毫不恋栈,说得合则留下不合则去,可能立即回浙家居。即使对孙中山,他也无忌惮。有如他在1924年3月14日致廖仲恺的长信,提及:

以孙先生之事业言之,其精神上历史上早已成功。至于事实上时代上欲求成功,其责任在吾辈而非孙先生一人之事也。

这是在众人都把孙中山捧为偶像时,他独自倡言,等于说及至此时孙中山仅有虚名,并无实际之功业。他既能以此见诸言辞,也胆敢将之出于纸墨。而且他在同信内责备孙科,责备邹鲁,甚至责备廖仲恺本人,也都说得慷慨淋漓,不留分寸。至于他与许崇智之过节,更是毫无掩饰。

这种态度已不复见于“中山舰事件”之后。事出后约一个月,蒋介石在一次公开谈话里说及:“但这要等我死了之后才可以完全发表,因为这种内容太离奇复杂了。万万想不到的事情,都在这革命史上表现出来。如果我不是当着这件事的人,我亦不相信这件事情。”(1926年4月20日)并在自己的日记里直斥:“政治使人过狗一般的生活……道德何在?友谊何在?”“政治生活全系权谋,至于道义则不可复问矣。”(1926年3月26日)

一党、一个主义与一人

在获取国家最高权力的斗争中,对蒋介石的挑战不仅来自国民党内、共产党,也来自那些大大小小割据的军阀,甚至来自他身邊的女人。

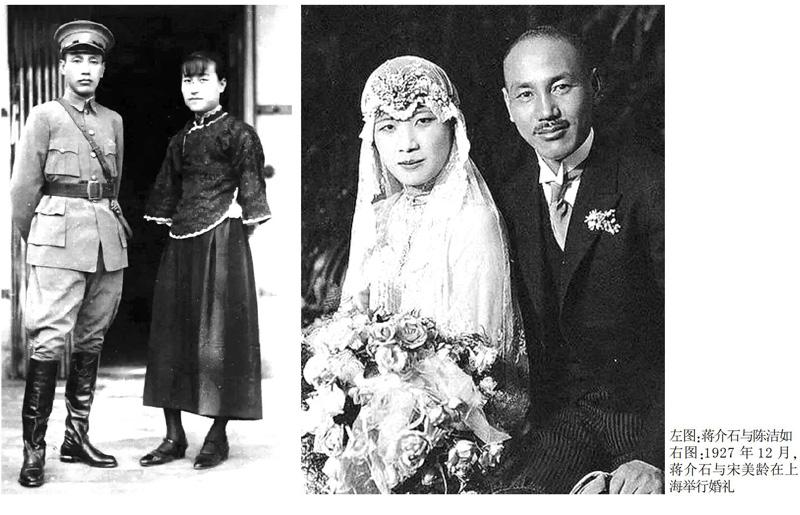

不过,蒋介石最容易应付的当然是女人。他曾亲口把他与宋美龄的婚姻称为“政治婚姻”。这话当然是在劝说陈洁如退让时说的,事实上他对宋美龄有着爱慕的成分。陈洁如记得,提出让她退让当天,蒋介石曾一本正经地说:“你知道,我的处境很危险,我必须在你的帮助下采取决定性的行动。如果我贯彻此一任务,中国就有救,我也可以活下去;不然我将因失败或失望而死,你不愿意看见这种下场吧!”尽管根本不相信蒋介石所说的五年之约,陈洁如还是顺从这个曾经试图以刀切指向她示爱的男人的安排,但是在驶向美国的轮船上,她就听到了广播里的《蒋中正启事》“……元配毛氏与中正正式离婚,其他两氏,并无契约……”显然,蒋介石对陈洁如,同时也对宋氏家族玩弄了一个大花招。而这场婚姻对已然同共产党摊牌的蒋介石意义重大。

即使是在蒋介石认为必须与共产党和苏联合作的时候,他也对允许共产党加入国民党存有疑虑。

有证据表明,苏联之行彻底颠覆了苏联在他心目中的形象,他认定,“苏联政治体制是独裁和恐怖主义的统治工具,它与以三民主义为基础的国民党的政治体制完全不同。”不过,在当时的环境下,他巧妙回避了他对苏联的厌恶,以至于连国民党右派都认为他是一个纯粹的“左”派,甚至一度将他也列入暗杀名单。

蒋介石对苏联的态度是,反感归反感,但并不阻碍他借助其力量。无论在黄埔学校,还是东征之时,他与苏联顾问都合作甚欢。即便认为苏联可能参与了针对他的阴谋,而在日记里将其比作虎狼,他在处理“中山舰事件”时,依然极力不刺激苏联。蒋介石明白,在即将开始的北伐中,面对有外来势力支持的军阀,革命政府还只能依靠苏联。

于是,当北伐把革命影响从珠江流域推进到长江流域,蒋介石又一次施展出高超的政治权谋,利用北伐带来的政局变动,一举奠定了他在国民党,进而在中国政治中的地位。

北伐军的锐气不但鼓舞了中国民众,还惊醒了西方列强。现在他们必须对中国政局重新估价,并决定把宝押在谁身上。最终,他们向蒋介石——一个虽然讨厌帝国主义,但很少对帝国主义采取激烈行动的领导人——伸出了橄榄枝。对于蒋介石来说,这就足够了。

1927年终于成为蒋介石与共产党以及国民党左派彻底摊牌的时刻。在左派占多数的国民政府中,蒋介石的专权招致了许多人的不满,他们把蒋介石描述成“中国的墨索里尼”,不久即决定撤销蒋介石的各项职务。

只不过,羽翼丰满的蒋介石再也不会束手就擒。他对共产党进行了残酷的镇压,取得了暂时的压倒性胜利。

继而,他又联合部分中央执行委员在南京组建了一个同左派的武汉政府相对立的国民政府。两个国民政府的军队大打出手,北伐彻底停滞下来,曾经被击溃的军阀也趁机发起反攻。然而,在打击共产党的问题上,两个国民政府却很快取得了一致。正是这个一致,使得蒋介石觉得可以依靠再一次的辞职重新获得主动权。他知道,对于重新统一的国民政府而言,对于那些对他效忠的军队而言,事实将会证明他是不可或缺的。

蒋介石又对了。因北伐停滞导致的乱局,让国民政府感到难以收拾,他们必须请蒋介石出山。不过,他们只想利用他的军事能力,还不想给予他政治权力,因此只把蒋介石选入了军事委员会。但一切最终证明这都是徒劳的,因为蒋介石掌握着军权。

1928年重新开始的北伐异常顺利,蒋介石顺利铲除了孙传芳和吴佩孚,而最后一个军阀张作霖更是直接让出了北京城。不久,经过秘密谈判,蒋介石以国民革命军副总指挥的头衔换来了东北易帜。

进入北京是北伐取得的最高成就。从表面上看,蒋介石在1928年重新实现了中国的统一,但了解真相的人都知道这其实只是一个假象。各地军阀对中央政府依然心存异心,不久后暴发的残酷的中原大战即说明了这一点。

至于共产党,也许是蒋介石一生中最大的“麻烦”。他以为再难翻身的共产党,几年之后就让他必须耗费上百万的军力进行连续“围剿”,并让他遭受他军事生涯中最惨痛的羞辱。

蒋介石唯一取得成功的也许是在国民党党内。在完成北伐之后,他以又一次宣布辞职迫使国民党承认了他的权威。他的同僚发现,现在的蒋介石更加“骄傲自负,独断专行”。

1928年10月,国民党颁布《中华民国组织法》,开始了国民党一党专政。蒋介石就任新的国民政府委员会主席,而他的18名政府委员中大多数是右派,没有左派。

作为政府主席和军队总司令,蒋介石终于拥有了压倒一切的权力。在经过战争和几次引退之后,41岁的蒋介石走到了他人生的顶峰。而且,他能够十年站在这个顶峰之上岿然不动,直到一个凶恶的帝国主义国家威胁到他开创的一切。

(参考资料:《青年蒋介石的内心世界:从浮浪子弟到政治新手》《南方人物周刊》2006年第8期、《蒋介石传》国际文化出版公司2010年1月第1版、《蛰伏:蒋介石1911至1925》《南方人物周刊》2006年第8期、《蒋介石:一个力行者的思想资源》山西人民出版社2012年11月第1版等;作者:陈发、布赖恩·克罗泽、史哲、黄道炫、陈铁健等)