“词存系统”与“义由用生”:词汇学的重要学术理念

2019-06-11杨琳

杨 琳

(南开大学 文学院,天津 300071)

学术理念指学术研究中秉持的思想信念,它是学术研究的策略基础,决定着一个人研究的思路和走向,与研究的深浅成败息息相关,正如不同的世界观引导人们走向不同的人生道路一样。学术理念来自我们掌握的各种知识及研究过程中积累的经验感悟,由于不同的学者知识结构有异,经验感悟有别,这就决定了各自秉持的学术理念不尽相同。科学的学术理念能引导研究者走向正确的探索路径,从而获得真理性的认识。不科学的学术理念会使研究者选择错误的探索路径,其结果是劳而无功,或是得出错误的结论。这符合有什么样的世界观就有什么样的方法论的哲学原理。

就词汇研究而言,有两条重要的学术理念,那就是“词存系统”与“义由用生”,遗憾的是学术界不少人对这两条理念还没有清醒的认识,导致在学术研究中是非难明或判断失当。所以在此略加阐发,或于词汇研究有所裨益。

一、“词存系统”理念

任何词都不是孤立的,它存在于各种层次的系统之中。一个词的最小系统由三个要件构成:a.原生态,即词自身在所有语境中的呈现状态,这是词的自然存在状态。b.变异态,即词的各种衍生变异形式,如音变形式、分化形式等。c.前身态,即词的源起前身状态。要了解一个人,古来有“知人论世”的方法论,了解一个词也要“知词论世”,必须做系统考察,理清词的“三态”,这样才能认清词的真实面目,这就是“词存系统”理念。

词的系统虽然是客观存在的,但不是现成呈现的,它隐含在分散的言语活动之中,需要研究者自己去发掘梳理。发掘梳理词的系统的过程就是逐渐揭开词的身世真相的过程,所以“词存系统”理念本身就具有方法论的意义。下面以“头上末下”一词为例,来看看怎样在“词存系统”理念的引导下弄清该词的来龙去脉。

“头上末下”最早见于明代。《金瓶梅词话》第十九回:“先是玉楼劝西门庆说道:‘你娶将他来,一连三日不往他房里去,惹他心中不歹么?恰似俺每把这庄事放在头里一般,头上末下就让不得这一夜儿。’”“这庄事”指妻妾们与西门庆睡觉之事。学者们对“头上末下”主要有两种解释。

A.王利器:“头上末下,谓从上到下,从最前头一个到最末尾一个。此指除李瓶儿之外的西门庆其余的妻妾。”《汉语大词典》:“头上末下,谓从上到下,从最前头一个到最末尾一个。”

B.傅憎享:“此语应指李瓶儿初来乍到,口语读若‘头上没下’,为头一次尚无下一次,并非序列之‘从头到尾’。”白维国:“头上末下,开初;头一回。”

在缺乏“词存系统”理念者看来,A、B两种解释都讲得通,不少人面对这种状况显得很是无奈,只好表示“亦通”“并存”,这也是该词含义至今没有定论的原因;有些人可能会觉得A解字面上更合理一些,这也许是《汉语大词典》采纳此说的缘由,其实不过是一种主观感觉而已。但如果具有“词存系统”的理念,这种两难选题还是有办法分出是非的,因为常识告诉我们,词的意义在系统中可以准确定位,所以我们要去梳理“头上末下”的系统。

我们先来考察“头上末下”的“三态”系统中的原生态,即“头上末下”在各种语境中的呈现状态。

经过调查,我们看到“头上末下”也写作“头上抹下”“头上摸下”。下面是我们搜集到的一些用例:

到了衙里,头上抹下就给他个下马威。(清西周生《醒世姻缘传》第九十六回)

舅爷头上末下的来,留在咱们这里吃了饭再去罢。(清曹雪芹《红楼梦》第九十一回)

非是奴把规矩立,怕的是不改前非再来迟。头上末下就撒谎,将来怎能作夫妻?(清子弟书《西厢记》第四回,黄仕忠等编《子弟书全集》第四卷,社会科学文献出版社2012年版,第1338页)

我们头上末下的相见,我可能说你什么?我们说我们的事,与你不相干。(民国陆瘦郎《陈七奶奶》小说第三章,1914年版)

语境表明,这些用例中的“头上末下”都是头一次、初次的意思。

“头上末下”也存活于今天的方言,含义也是头一次、初次。江苏沛县方言:“头上末下,头一次,初次:他头上末下地来,见了谁也不认识。”河北宣化方言:“头上摸下,第一次遇到某事,手足无措,不知从何下手处理。”

“头上末下”自身的呈现状态表明,A解找不到存在的依据,属于望文生训,不能成立。

传统训诂学通常也会做上面的考查,一旦词义考明,考查者便认为大功告成,就此止步了。然而系统理念要求我们还须阐明其所以然,即弄清“头上末下”与初次义之间的内在联系,否则释义的可靠性难以保证。傅憎享将“头上末下”的理据释为“头一次尚无下一次”,比较牵强。理据不清晰的词用例再多也是无法自证清白的,这时我们就应想到“头上末下”的变异态,即它的衍生变异及相关形态,变异可以透露词语的某些属性。

今天的方言中有“头末”的说法,“末”也写作“摸”“模”“抹”“帽”等字,也可以扩展为“头一末”,意思一样。许宝华、宫田一郎:

头末儿,初次;第一次。东北官话。

头模儿,初次;第一回。冀鲁官话。天津。

头帽儿,第一次;第一遍。晋语。山西忻州。

头一末,初次;第一次。东北官话。……也作“头一抹儿”。

头一摸,初次;第一次。冀鲁官话。

现代汉语中的量词“码”来源不明。宗守云解释说:

“码”是个新量词,清代还没有见到用例,最早见于民国时期的小说。……量词“码”是从名词“码”发展来的。名词“码”有两个用法,一是“表示数目的符号”,如“数码、号码、页码、价码”;一是“计算数目的用具”,如“筹码、砝码”。名词“码”的这两个用法,是同音替代“马”造成的。《礼记》记载古代有“投壶”的游戏,就是把箭投进壶里,就像现在把乒乓球投进碗里一样,投进去的为胜,怎么表示胜利呢?用马来计数,胜一次,就牵一匹马立在那里,所以说“请为胜者立马”,立三匹马就算一局终了。后来就用“马”表示计数符号,由于“马”是个常用词,容易造成意义上的含混,所以就用“码”替代了,“码”就有了以上两个名词的用法。计数的目的是为了确定一件事的结果,因此计数和事情有经验领域的相关性,像投壶本身就是一件事,计数是为了确定投壶的结果。一个数目是一件事,另一个数目则是另一件事,因此“码”出现了用于“事”的量词用法。

此说未免想当然,很晚才有的量词怎么可能与先秦的投壶有关联?“码”作为名量词,只与“事”相搭配,一般说“一(两)码事”“这码事”。这种用法当是来自动量词“码”,正如表示动量的“回”(“走一回”)也可表示“事”的名量(“一回事”)一样。“事”都有一个从开始到结束的过程,包含动量因素,故可用动量词“码”计量。

方言中还有“头码戏”“头一码戏”的说法。《新春乐》(春风文艺出版社1983年版,第50页):“老两口子刚坐稳,头码戏开唱《小拜年儿》。”谷博文《荒火》(北方文艺出版社2015年版,第163页):“头一码戏刚唱完,李万银就领着凤仙进来了。”这里的“码”指节目的序码,“头一码”义为头一号。李锦斌《吉林二人转》(吉林人民出版社2008年版,第361页):“另一种形式是由班里艺人自己安排节目顺序。第一出叫做开场码,或开山码、开堂码,也有称头码的。第二出戏叫‘二码’,第三出戏叫‘三码’。”这跟初次义的“头末”没有关系。

接下来要解决的问题是,量词“末”的来源是什么?这就进入了对“头上末下”前身态的探寻。

“抹”有回转的意思。《水浒传》第三回:“三个人转弯抹角,来到州桥之下一个潘家有名的酒店。”《金瓶梅词话》第二十七回:“两人并肩而行,须臾转过碧池,抹过木香亭,从翡翠轩前穿过,来到葡萄架上。”“转”“抹”对文,“抹”也是转的意思。北京话中有“抹头就跑”的说法,“抹头”就是回头、转身。元宫天挺《范张鸡黍》第三折《逍遥乐》:“打的这马不剌剌的风团儿驰骤,百般的抹不过山腰,盼不到地头。”元郑廷玉《后庭花》第四折《红绣鞋》白:“我出的这衙门来,转过隅头,抹过裹角,来到李顺家里。”这两例中的“抹”也都是转的意思,李崇兴等释为“迈,过”,未确。“抹”的本义是涂抹,似与回转义无关。回转义之“抹”本字当是“磨”。元黑老五《粉蝶儿·集中州韵》:“才在怪歪崖捱步,磨过多过(个)河渠。”“磨过”谓转过、绕过。“转弯抹角”也作“转弯磨角”。清李汝珍《镜花缘》第五十三回:“此山既名门户,为何横在海中并无门户可通,令人转弯磨角绕至数月之久方才得过?”“磨”有石磨义,石磨通过旋转加工粮食,故引申为旋转义。元马致远《赏花时·掬水月在手》曲:“紧相催,闲笃磨,快道与茶茶嬷嬷。”顾学颉、王学奇:“笃磨,谓盘旋、徘徊。”元佚名《赚蒯通》第三折:“你这些小儿每街上闹镬铎,则愿的碾得娘没一个,赶着我后巷前街打踅磨。”“踅”有回转义。《水浒传》第二十四回:“约莫未及两个时辰,又踅将来王婆店门口帘边坐地。”《汉语大词典》:“踅,回转;折转。”“踅磨”同义连文,谓转圈。动量词“抹”由回转义引申而来。

《金瓶梅词话》中有这样两个难解的例句:

潘金莲便向玉楼道:“我的姐姐说好食菓子,一心只要来这里,头儿没动下马威,讨了这几下在身上。”(第二十回)

玉楼道:“今日薛嫂儿轿子送人家一个二十岁丫头来,说是你教他送来要他的。你恁许大年纪,前程也在身上,还干这勾当。”西门庆笑道:“我那里教他买丫头来?信那老滛妇哄你哩。”玉楼道:“你问大姐姐不是。丫头也领在这里,我不哄你。你不信我,我叫出来你瞧。”于是呌玉箫:“你拉进那新丫头来见你爹。”那玉箫掩着嘴儿笑,又不敢去拉,前边走了走儿又回来了,说道:“他不肯来。”玉楼道:“等我去拉。恁大胆子的奴才,头儿没动就扭主子,也是个不听指教的。”(第四十回)

其中的“头儿没”颇难索解。前一例未见有人做过解释。崇祯本改作“头儿没过动”。有些人将句子断为:“这里头儿没动,下马威讨了这几下在身上。”均不知所云。后一例只见毛德彪、朱俊亭注云:“头儿没动,就扭主子:头儿没动,指没上头。上头,原是古时女子年十五岁开始梳髻加笄,后来称女子临出嫁时把头发拢上去,结成发髻为上头。扭,违抗的意思。此句意为,没有正式成亲,就敢抗命不从了。”联系前一例来看,这种理解行不通。

我们认为“头儿没”是“头末”的变异说法。“头”口语中常说成“头儿”。《水浒传》第一○四回:“原来赢不多,赢的都被把梢的、放囊的拈了头儿去。”《红楼梦》第八十一回:“你且把从前念过的书打头儿理一遍。”所以“头儿没”即“头没”,犹“今个”“明个”也可说成“今儿个”“明儿个”,“没”是“末”的同音替代字。“头一回”福建闽语中有“头回”“头个回”两种说法,福建明溪客话中既说“头转”也说“头个转”,与“头儿没”类似。“头儿没动下马威”是说头一次见就动用下马威,指西门庆第一次到李瓶儿的住房就用鞭子抽打她。第二例“头儿没动就扭主子”是说头一次行动就违逆主子。下文说:“玉楼道:‘好大胆丫头!新来乍到就恁少条失教的。’”“新来乍到就恁少条失教的”与“头儿没动就扭主子”所指相同,“新来乍到”与“头儿没”意思相当。“头回”后也常用动词“动”。榛子《渴望出逃》(上海人民出版社2011年版,第161页):“他还是头回动这么大肝火。”细菌蘑菇《媒体这江湖》(春风文艺出版社2013年版,第171页):“小夏这是头一回动真的呢。”可为参证。

“头末”与“头上末下”词义相同,主要成分相同,无疑有内在联系。我们认为二者是原型与变体的关系,“头上末下”是“头末”的强调型扩展。强调型扩展是通过音程的加长表示强调的一种手段。受表义基本不变的制约,强调型扩展往往选择同义或近义语素来组配。唐本寂《抚州曹山本寂禅师语录》卷下《四种异类》:“有人问余,如何是异。曰:‘我若向汝道,驴年得异否?’”“驴年”表示不可知的年月或没有期限。后来为了表示强调,扩展为“驴年马月”,因为“马”与“驴”、“月”与“年”属于近义语素。“两面三刀”比喻玩弄两面手法,其中的“三刀”不知所云。其原型是“两面刀”,指左右两面都有刃的刀。元郑德辉《三战吕布》第一折:“左先锋手持两面刀,右先锋拏着精光棍。”比喻玩弄两面手法。《金瓶梅词话》第二十回:“他自吃人在他根前那等花丽狐哨、乔龙画虎的两面刀哄他。”“两面三刀”是“两面刀”的扩展,“三”是顺着“两”添加的。“头末”字面上有首尾的意思,故扩展选择同义的“上”“下”来组配。

在“词存系统”理念的引导下,我们一步步探明了“头上末下”的源流演变,同时也解决了现代汉语量词“码”的来源。

“词存系统”理念也是判定一些学术争议的重要标尺。

“杜撰”何以有“没有根据地编造”之义,自宋代以来人们提出过各种各样的解释。前人随意附会的解释姑置勿论,现代学者提出过三种解释:

章太炎《新方言·释言第二》:“杜以鱼模、阳唐对转为唐。《说文》:‘唐,大言也。’转训为空。……今人谓虚造为杜造,或曰杜撰,杜即唐字。”认为“杜”是“唐”之音转,是虚假的意思。

我们提出“杜”有“自己”“自家”的意思,“杜撰”即自己编造,“杜”的这一意义来自“土”。

其中“肚撰”说得到不少学者的认同,目前似有成为定论之势。江蓝生说:“十几年前笔者曾根据‘臆测’一词推测‘杜撰’的原本词形应为‘肚撰’,即‘杜’的本字应为‘肚’。盖‘臆’者胸也,‘胸、臆、肚、腹’属同一义域,常用来借指人的心智、思想、头脑,如‘胸有成竹、心知肚明、腹有诗书’等。但当时仅停留于推测,未去搜寻文献例证。后来在《辞书研究》上看到姚永铭、崔山佳(2005)一文,其中引用了文献中写作‘肚撰’的用例。读后一则以喜,一则以愧。”白维国主编的《近代汉语词典》(上海教育出版社2015年版)中将“肚撰”列为正条,而将“杜撰”列为副条,并在《序言》中说:

注意吸收近些年来学界的研究成果是本词典的一个特点或曰后发优势,因而对《汉大》等同类辞书所漏收的义项多所增补,对于释义的失误也多有辨正。……各大型历时词典都收有“杜撰”一词,释为“编造、虚构”。但是在文献中另有与“杜撰”同义的“肚撰”却未见收录。“杜撰”与“肚撰”是什么关系?何者为正?根据姚永铭、崔山佳二位的研究成果,我们认为“肚撰”犹“臆撰”,“肚、腹”与“胸、臆”属同一义域的词,“肚撰”与“臆撰”的构词方式与思路相同,从“心知肚明”也能看出“肚”与心智类词语的联系。关于“杜撰”的来源,宋代以后有多种说法(详见《辞源》“杜撰”条),然诚如《辞源》所判定:“杜撰之源,说法不一,……皆不足信。”两相比较,我们认为“肚撰”更符合词义的内涵,于是补收了“肚撰”条,并将它列为正条,把“杜撰”列为副条。

从论证方法上来看,通过“肚撰”与“臆撰”的类比,证明“肚撰”理据的合理性,进而认定“杜撰”之“杜”为“肚”之音借,这是一种类比证明,类比证明只具有或然性。我们也可以用同样的方法证明章太炎的“杜撰”为“唐撰”音转说也是有可能的,因为“唐撰”可与“白撰”作类比。《朱子语类》卷七十五:“诸爻立象,圣人必有所据,非是白撰,但今不可考耳。”“白”“唐”都是空虚义。可见类比推理并不能解决问题。

要解决这类难题,需要“词存系统”理念的观照。在“杜”的词族系统中,与“杜撰”类似的词语不少,如“杜田”“杜园”“杜酿”“杜做”“杜煎”等。宋沈作喆《寓简》卷一:“今之俚谚谓白撰无所本者为杜田。或曰杜园者,语转而然也。”宋范成大《四时田园杂兴》诗之四:“老盆初熟杜茅柴,携向田头祭社来。”《汉语大词典》:“杜茅柴,自酿的薄酒。”“茅柴”比喻低贱不值钱。清金埴《不下带编》卷三:“今俗以物非市买而家自法制者,概曰杜造,曰杜作(佐),如园蔬称杜园菜、丸剂称杜煎胶、家酿称杜槽酿之类,不可枚举。”对“杜撰”理据的解释应该联系这些词语通盘考虑,不能光讲通一个“杜撰”了事。“杜田”“杜园”等词语中的“杜”是没法解释成“肚里”的,但可以统一用“自己、自家”义来解释,这是在词族系统中考察问题的方法,能解决所有同类问题。回头来看“肚撰”说和“唐撰”说,不过是就事论事的孤立摸索,缺乏解释力。

不少人之所以相信“肚撰”说,大约以为它出现的年代早于“杜撰”。其实,唐代文献中也有“杜撰”的写法。唐杜顺(557—640)《修大方广佛华严法界观门·真空观·空色无碍观》:“色空同一味,笑煞杜禅和。”唐宗密(780—841)注:“此颂空色无碍,踪迹未亡,无寄人前。堪悲堪笑,达士可耳。只如杜撰禅和,笑个甚么?乃云我衲门下,佛魔并扫,光影齐亡,才有少分相应,况更说色说空,说一说异,是好笑也。”“杜禅和”指并未真正悟道却自以为是的禅僧,与“野狐禅”的说法类似,“杜”是无根据、不正宗之义,故宗密释为“杜撰禅和”。“杜禅和”的用例表明早在隋唐之际“杜”已用于无来历、无根据之义,由此看来,“肚撰”反倒是“杜撰”的俚俗写法,学者们判断失当。

二、“义由用生”理念

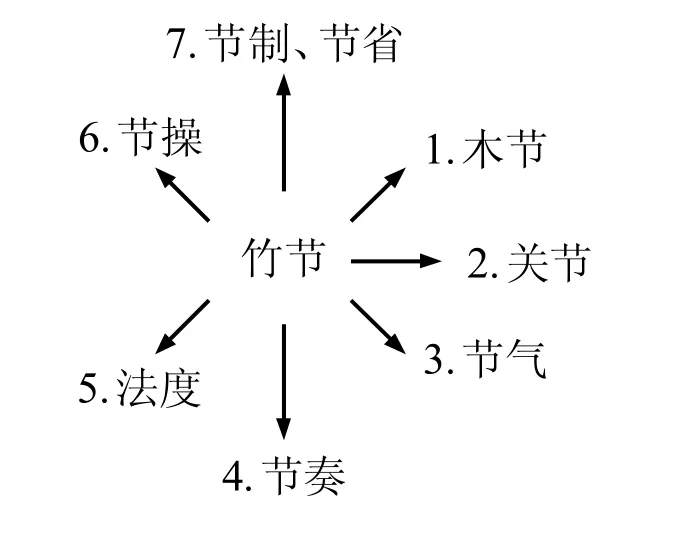

大家都知道词的新义一般是由旧义“引申”出来的,但旧义究竟在什么情况下才会发生引申,很多人并没有清晰的认识,他们往往将主观的逻辑推理作为引申的依据。比如在谈到直接引申或辐射式引申时大家常举“节”的例子。马文熙等:“辐射式(又称并列式),各引申义均直接由本义派生,从一中心向四周辐射,如‘节’,由‘竹约’直接延衍出木节、关节、节气、节奏、礼节、节操、节制等义。”有些人还用下图作形象的展示:

“该”的应该义的来源,有些人认为是由“军中约”义引申出来的。《说文》:“该,军中约也。”段玉裁注:“凡俗云当、该者,皆本此。”章炳麟《新方言·释言第二》:“《说文》:‘该,军中约也。’约成则分定,故今人谓分所应为曰该,该,犹当也。”李振中:“军中约,言军中戒约也。戒约,即该约。古从亥之字往往与戒通。军中戒约,在所必行,故引申为应该。”

“苛”典籍中常用于繁琐义,一般认为此义由小草义引申而来。《说文》:“苛,小艸也。”徐锴《说文解字系传》:“以细草喻细政,犹言米盐也。”段玉裁《说文解字注》:“引伸为凡琐碎之称。”《王力古汉语字典》(中华书局2000年版,第1046页):“苛,小草。见《说文》。引申为烦琐、繁杂。”有些人为了切合“繁”义,认为“苛”的本义为小草丛生貌。曹先擢、苏培成主编《汉字形义分析字典》(北京大学出版社1999年版,第289页):“苛,《玉篇·艸部》:‘苛,小草生貌。’小草丛生的样子。引申为烦琐、繁细。”

这三个例子所说的引申过程是否可信?只要明白了“义由用生”理念,就会知道上面所说的引申过程是不可能真正发生的。

所谓“义由用生”,是指任何引申现象只能发生在使用词义的语境之中,是一个动态的渐变过程。存储状态的静态词义一旦进入语用环境,由于受具体语境的制约,义位往往会发生一些改变,形成义位变体。如“桃”《说文》释为“果也”,本义似乎是桃子,但在具体语境中可以指桃树(“桃之夭夭”),可以指桃木(“桃人”),可以指桃花(“桃李争妍”)。“手”指人体上肢腕以下的部分,但在“手舞足蹈”“举起双手”“手起刀落”等语境中,“手”实际指整个上肢。“脸”原指脸颊,但在下面的例句中则是泛指脸面:东晋葛洪《西京杂记》卷二:“文君姣好,眉色如望远山,脸际常若芙蓉。”“脸际”即脸上。试比较:三国魏杨修《神女赋》:“华面玉粲,韡若芙蓉。”唐白居易《长恨歌》:“芙蓉如面柳如眉。”南朝陈徐陵《玉台新咏》卷五梁丘迟《答徐侍中为人赠妇》:“长眉横玉脸,皓腕卷轻纱。”又卷三十二梁元帝《燕歌行》:“横波满脸万行啼,翠眉暂敛千重结。”长眉不可能横在脸颊上,万行眼泪也不可能只流在脸颊上。义位变体具有临时性,一旦脱离语境就会消失。但如果某一义位变体频繁出现,就会在人们的意识中与该词建立固定的联系,从而成为独立的义位。“手”在一些方言如广西柳州话、安徽绩溪话、上海话、温州话当中就独立出了“人体上肢”的义位,“脸”的脸面义后来成为“脸”的常用义,这些义位的生成都是语境中频繁出现、引发重新理解的结果。语法化理论将“高频使用”作为词语发生语法化的重要条件,其实语义、语音的变化通常也都只在高频使用的过程中才会发生,不独语法化如此。

“節”这个字是根据竹节义而造的,所以《说文》中释为“竹约也”。学者们很看重词的本义,认为其他意义都是由它引申出来的,而且往往还把《说文》的释义认作本义。但根据“义由用生”理念,词的一个很少使用的义位缺乏滋生新义的机会,“节”的竹节义要引申出那么多意义,那它必须在古代语言中十分活跃、高频出现才行。古人在言谈中会经常提及竹节吗?不用检索数据库求证,仅凭生活常识判断,这样的引申过程是不可能符合语言事实的。

根据“义由用生”理念,一个已经消亡的义位不可能有滋生新义的能力。“该”的“军中约”义文献中未见使用,如果真有这么个义位的话,那也是早已消亡的义位,所以它不可能是应该义的来源。朱冠明认为“该”的应该义产生于南宋,由具备、具有义引申而来。其说可从。

【刻削】《文子·上礼》:“除刻削之法,去烦苛之事。”

【苛削】《淮南子·泰族》:“故小快害义,小慧害道,小辩害治,苛削伤德。”

【刻法】西汉陆贾《新语·至德》:“岂恃坚甲利兵、深刑刻法、朝夕切切而后行哉?”

【苛法】《史记·高祖本纪》:“父老苦秦苛法久矣。”

【刻暴】《史记·孙子吴起列传论》:“吴起说武侯以形势不如德,然行之于楚,以刻暴少恩亡其躯。”

【苛暴】西汉桓寛《盐铁论·地广》:“当今之务,在于禁苛暴,止擅赋,力本农。”

【刻薄】《史记·商君列传论》:“商君,其天资刻薄人也。”

【苛薄】《后汉书·王充王符仲长统列传·论》:“敛威峻罚,以苛薄分崩。”

【刻急】《汉书·酷吏传·严延年》:“闻延年用刑刻急。”

【苛急】唐陆希声《道德真经传》卷三:“无德之君察察然以聪明苛急为政,民皆失其业而丧其本。”

这都表明“苛”是“刻”的音转或音借。“刻”本义是刻削,引申为侵害、暴虐。《尚书·微子》:“我旧云刻子。”陆德明释文引马融曰:“刻,侵刻也。”《荀子·富国》:“重田野之税以夺之食,苛关市之征以难其事。”唐杨倞注:“苛,暴也。”由暴虐引申为严酷、严厉、深重等义,苛细、繁杂义由严厉引申而来。

语言学界常为词的某个意义出现于何时争执不下。从“义由用生”的理念来看,这类争执往往是静态语言观造成的。新义都来自动态的语境中,它不过是义位变体的一种多见现象而已,至于多见达到什么频度就算新义成立,这只能是个人的主观判断,不存在客观标准。明白了这一点,我们就会在一些词的具体例句是否新义的问题上少一些静态思维的偏执和争议。一个词只要在具体语境中存在按新义理解的可能,一般不宜拿用例不多为理由去否定它。张三其人刚生出来是他,长到成年也是他,到了晚年还是他,我们不能只承认成年张三是张三,而否认其他年龄段的张三是他本人。语言学界有一句流行的格言是“例不十,法不立”,这是一种倾向于保险的说法,它只承认成熟期的典型语言现象(用例多),忽略或否认发生阶段的非典型语言现象(用例少),这对全面认识语言现象发生、发展及衰亡的演变过程是不利的。照此观点,今人编的甲骨文字词典中至少三分之一的义项是找不到十条例证的,如“天”的人头义、“自”的鼻子义、“足”的腿部义、“以”的提携义、“新”的采薪义等,是不是都要否认商代存在这些词义?

“脚”的足义的产生问题引起很多学者的讨论,有西汉说、东汉说、魏晋说等观点,至今没有定论。其实只要明确了“义由用生”的理念,是非不难断定。产生问题是“有没有”“是不是”的问题,而不是常用与否的问题。从理论上来说,不管“脚”的本义是小腿还是整条腿,自它诞生之日起,想在具体语境中避免指足几乎是不可能的,因为足与腿是一个整体,言在“腿”而意在“足”的语境随时都有可能出现,正如“桃”难以避免指桃树桃花、“手”难以避免指胳膊、“眼”难以避免指眼珠一样。《晋书·陶潜传》:“潜无履,弘顾左右为之造履。左右请履度,潜便于坐申脚令度焉。”即便说这话的时代“脚”没有大量用于指足,但说这里的“脚”有足的语境义是可以成立的。先秦文献中“脚”也有可以理解为足的用例。如《韩非子·难言》:“孙子膑脚于魏。”周代的膑刑都是指刖刑,即断足之刑,所以司马迁《报任少卿书》中说“孙子断足”。据此,说“脚”在先秦就有足义应该不成问题。西汉文献中的用例如《北京大学藏西汉竹书》第4卷《妄稽》(上海古籍出版社2015年版):“踵长于跗,踋(脚)废摄(屣)。”《淮南子·俶真》:“飞鸟铩翼,走兽挤脚。”试比较《尸子》卷下:“飞鸟铩翼,走兽决蹄。”与先秦相衔接。当然,如果把问题变为“脚”何时常用于足义,何时取代了“足”,那就另当别论了。

大而化之地看,“词存系统”与“义由用生”似乎是词汇学的常识,用不着我来科普,但上列事例表明,学人对此并没有清晰的认知,它并没有成为研究者的学术理念,所以科普一下还是很有必要的。