初中学生科学学习中的错误究因及矫正策略

2019-06-07王芳

王芳

摘 要:学生在练习中显现的错误表象似乎相同,但在错误表象下掩盖的思维方式却是千差万别的。文章作者经过不断探索和实践,逐步形成以“错因诊断”“矫正纠错”“反馈落实”为主要过程的纠错矫正策略。该实践研究促使学生进行自我反馈、自我矫正、自我评价、归纳纠错,从而实现自我提高,培养自主学习能力。

关键词:错因诊断;矫正纠错;反馈落实

中图分类号:G633.98 文献标识码:A 收稿日期:2019-01-13 文章编号:1674-120X(2019)10-0114-04

一、问题的提出

现在的初中科学是一门涵盖了物理、化学、生物和地理等相关知识方面的综合性课程。笔者在教学中发现,许多学生对科学学习方法存在很大问题,主要表现在:有的学生基础还可以,上课时差不多也能听懂老师的讲解,但只仅限于听,并没有及时留下痕迹,更不用说用红笔记载问题解决的分析过程了。结果就是待自己动手做题时屡屡犯错甚至无从下手,事后经过老师讲解又认为很简单,没有必要纠错,可当单元测试重做时又错了,到期末大考,最后失分。一错再错,究其原因,很多学生归结为两个方面:一是自己粗心大意或者过程没写完整;二是认为自己碰到难题真的是束手无策。

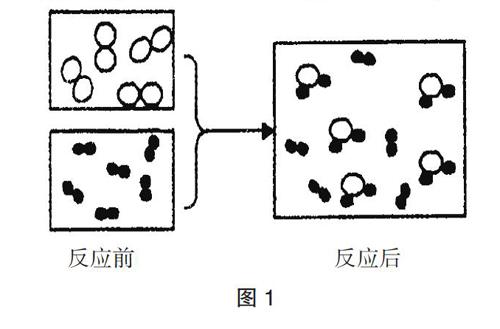

例如,在初二科学下册第一章学习了模型后经常出现的微观粒子模型图,做了这样一道练习题:化学物质间的反应除了观察和记录,也需要从分子、原子角度进行想象和分析,这就产生了用模型来模拟化学变化。我们用○和●分别代表两种不同元素的原子,该元素组成的单质在一定的条件下能发生以下反应。已知○的相对原子质量是●的3倍,取等质量两种单质混合。反应前后的模拟模型如图1所示。

(1)反应前后○和●的原子个数比是________。

(2)该反应后生成物中○和●的原子个数比是_______。

笔者认为,这题应该没有难度,因为○的相对原子质量是●的3倍,又都是双原子分子,构成的分子也相应是3倍。可笔者翻阅第二天交上来的作业后,感觉被打入了“十八层地狱”一般。全班30名学生,居然只有两名学生的(1)是正确的,而且让这两名学生解说解答过程,条理还叙述不清。这是一个典型的对自己的学习要求不严、“不求甚解”的懒惰学风和学习品质不良的例子。

浙江省杭州市富阳区富春第三中学(以下简称“我校”)属于农村中学,学生家长对教育的支持程度参差不齐,初三接班时,年级小升初时综合指数不到2,在全市16所初中排名较靠后。笔者所教的两个班共57人,其中有20名属于后30%的学生,大部分都是智力正常的學困生。究其成因,除了学生的基础的确很薄弱以外,就是学生学习品质有待提高,学生的学习主动性和目的性不明确,用一个字形容就是“懒”。一堂课下来,用红笔记录重点、书写关键内容的学生少之又少。

结合我校存在许多学生缺乏良好的学习品质,对自己的学习出错总会找各种理由等实际情况,笔者提出了初中学生科学学习中的错误究因及矫正策略。经过一年的实践和研究,取得了一定的成绩。

二、概念界定

矫正,指纠正、改正,出自《汉书·李寻传》:“先帝大圣,深见天意昭然,使陛下奉承天统,欲矫正之也。”

指向性矫正练习,其主要方法是指学生在学习过程中,把自己曾经做错的题目汇总并通过再次练习达到正确的效果。本文中的指向性矫正练习,则是教师在了解掌握学生错因的基础上加以变式与提升,一周一次的矫正练习,便于学生更有针对性地纠错,进而提高学习效率。变式矫正不仅是学生知识点的矫正,更是思维和能力的矫正。

矫正性练习检测是将归类的错题及变式练习汇编成册,安排规定时间内完成(我校在每周四上午最后30分钟,要求当堂完成,一周一次,内容主要为前一周学习过程中的易错题)。

三、实践的理论依据

作为《义务教育初中科学课程标准(2011年版)》理论根基的建构主义,是20世纪90年代以来在国际教育界和心理学界凸现的一种理论思潮,它对世界范围内的课程与教学改革产生了重要影响,其核心观点是学习是学习者主动建构内部心理结构的过程。认为学习的形成过程是已有的知识经验与从环境中主动选择和注意的信息相互作用,主动地建构知识意义的过程。知识并非主体对客观现实的、被动的、镜面式的反映,而是一个主动的建构过程,是通过同化与顺应的方式逐步建构起来,并在“平衡—不平衡—新平衡”的循环中得到不断丰富、提高和发展。

对于初中学生科学学习中的纠错矫正过程,其指导思想就是要让学生主动建构科学、掌握科学知识的内涵和外延、并纳入原有的科学认知结构之中,形成新的科学认知结构,内化为习得的经验的学习过程。引入矫正性练习也正是让学生充分体验这个过程,学生完成练习卷并批改后,使自己在面对练习后的错题时能主动寻找错误原因,催生出一种“山重水复疑无路”之后“柳暗花明”的心境。

四、操作过程、内容与方法

初中科学学习内容诸多,对学生的学习品质进行分析,初一是奠定良好学习品质的基础,初二是关键,初三是重点。本文重点对初三学生的科学学习错因进行分析,并提出矫正策略。

(一)学生错因心理调查

为了解九年级学生对错题的心理特征,以及学困生的学习环境与心态,笔者依据相关教育理论,搜集在科学教学中运用“纠错”“矫正练习”的资料,先对班中57人学习情况做了简单的问卷调查,具体如下:

(1)(单选题)你在平时的学习过程中,阅读题目时会画出关键字、词吗?

A.习惯性会 B.刻意的时候才会 C.不画

调查结果显示:57人中选A的只有7人,仅占12.3%;而选B的有29人,占50.9%;选C的有21人,占36.8%。

分析:从初二的学习情况看,学生的回答情况还算诚实,的确大部分学生是在老师专门提醒后留痕迹,有的甚至提醒后仍然不圈不画,说明学生的学习习惯是很不乐观的。

(2)(单选题)你平时是怎么处理自己做错的题目的?会选怎样的错题写在自己的纠错本上?

A.难题 B.会做但又做错的题

C.只要是做错的题 D. 随便选会做的

调查结果:57人中选A的有3人,占5.26%;选B的有15人,占26.32 %;选C的为0;选D的有39人,占68.42%。这说明了什么?说明本班绝大多数学生不知道怎样学习纠错。

(3)你选择第(2)题的答案的理由是什么?

分析:根据第(2)题的问答,选D的学生占了大部分,他们的纠错是根本没有目的性的,甚至是为了完成纠错而纠错,通过本题的回答,也能理解其原因:思路写不完整或不会写思路,只能选一些容易的或越简单的题“交差”。于是也影响到下一题的回答,大部分学生认为纠错是一种负担;当然选A、B的部分学生觉得纠错是重新整理知识的过程。

(4)你觉得这样纠错有意义吗?为什么?

很显然,对此题的回答,多数学生觉得是“没有意义”。

(5)你在纠错中存在什么困惑?

分析:在这题的回答中,大部分学生坦诚地说出了自己的困惑,大致是说自己做错的题太多了,无从下手,不知道选哪题;另外是写不好思路。所以,在“交差”纠错时既有主动地也有被动地选了一些会做的简单题。

(二)错误究因及矫正策略

九年级科学卷面分从七、八年级的120分上升到160分的总分,更加侧重于检测学生的综合能力。同一个知识点,在七、八年级学习时只是侧重于知识的点,学生的思维也只是停留于原点,到了九年级需要将各个知识点进行串接,并融会贯通后综合分析来解决问题。在这样的指引下,九年级科学的矫正性练习更加要求教师步步落实“错因诊断”“矫正纠错”“反馈落实”等环节。

学生在学习科学知识和巩固练习时有可能出现一些认识上的偏差,面对这些偏差,如果只是简单地进行训练,这样的辅助是极为苍白的。虽然学生练习中的错误在表象上看起来相同,但是隐藏在错误表象下的则是千差万别的思维方式。因此,需要根据学生自身问题纠错,避免题海战术。

1.错因诊断方法

错因诊断是错误矫正的前提,及时准确的错因诊断能为错误矫正指明方向。教师的错因诊断可通过“望”“闻”“问”

“切”来达到目的。

(1)“望”:观察学生解答过程。教师可通过平時课内的板书练习和课后作业练习,有意识地观察、发现学生的错误位置和错误方式,观察学生的表情,是犹豫还是果断,是积极还是消极等,从而判断学生知识技能的掌握是全面还是片面,是熟练还是生疏。

例如,在学习九(上)第一章“酸碱盐”部分时,有这样一题:向表1的甲物质中逐滴加入相应的乙溶液至过量,反应过程中生成气体或沉淀的质量与加入乙的质量关系,能用图2所示曲线表示的是( )

A.① ② B.② ④ C.③ ④ D.④

这种表格与图形结合的题型类似于数学,一般来说难度还是比较大的,在第一次讲解时只有零星的几位学生能跟着老师的思路产生互动,而大部分学生只是旁观者而已。

(2)“闻”:倾听学生的见解。在教学过程中,教师要以平等的心态面对学生,蹲下来与学生交流,让学生体会到老师的关切;采取平等、宽容的态度,积极引导、帮助、鼓励学生,努力营造生动活泼、主动探索的课堂氛围,尽可能发挥学生学习的主体作用,使他们在老师的引导下对科学现象大胆想象,积极思维,主动探索。

笔者常会在课后或闲暇时间(我校为寄宿制学校)跟不同程度的学生聊天,聊一些学习或者生活上的问题,开始学生们都不怎么愿意说,几次下来慢慢地与学生拉近了距离,学生也就很喜欢跟老师推心置腹地交流了。

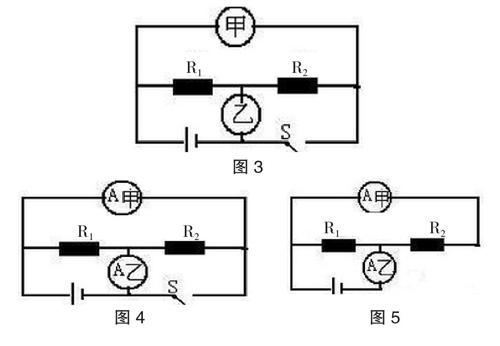

(3)“问”:通过精心设计问题,让学生在回答问题的过程中暴露自己的思维障碍。比如,在第一轮复习电学知识时,有这样一道题:如图3所示电路,闭合开关S后,甲乙两表是电压表,示数之比是3∶2,当开关S断开,甲乙两表是电流表,则两表的示数之比为( )。

A.2∶1 B.3∶1 C.2∶3 D.1∶3

这是一道在教学中出现得比较多的题目,每次探究都有新问题出现。错因:一是不画出两种情况下的电路,只是在脑海里想电路图;二是感觉“乱”,感到无从下手。

分析:当电表为电压表时,S闭合,电路如图4。由于电压表相当于断路,去掉后电路如图5,由图5可以看出两电阻是串联。由图4可知,甲电压表测的是总电压,乙电压表测的是R2的电压,由电路中电压与电阻关系可知,两电阻之比为R1∶R2=1∶2。

当电表为电流表时,S断开,电路如图4。由于开关断开,去掉后电路如图5,由图5可以看出,两电阻是并联,电表甲测的是R2的电流,电表乙测的是R1/ R2的总电流,因为R1∶R2=1∶2,所以I1∶I2=2∶1,则乙测的总电流与R2的电流之比为3∶1,正确答案是B。

(4)“切”:综合所有信息,判断学生错因属于哪个层面。“切”出的病因有很多,有因思路不清、基础不过关导致分析不下去等。只有发现问题才能更好地解决问题。

对于概念不清导致的,如对R=U/I的理解,下面的说法中正确的是( )。

A.导体的电阻跟它两端的电压成正比

B.导体的电阻跟通过它的电流强度成反比

C.导体的电阻跟它两端的电压和通过它的电流强度无关

D.加在导体两端的电压为零,则通过它的电流为零,此时导体的电阻为零

正确答案是C。错误原因就是没有理解电阻是导体本身的一种属性,与电压电流无关。

有的是沒有理解规律导致的,如两只电阻,甲标有“10Ω,1A”,乙标有“15Ω,0.6A”,把它们串联在电路,允许接在最大电压为_______V的电路中。

可能错误:19V。忽略了串联电路中电流时处处相等的规律:U=10Ω×1A+15Ω×0.6A=19V。

正确答案:15V。1A、0.6A是甲乙两电阻允许通过的最大电

流。由于两电阻串联,电流相等,为保证整个电路安全,所以应取小值0.6A,I甲=I乙=0.6A ,U=10Ω×0.6A+15Ω×0.6A=15V。

教师通过“望”“闻”“问”“切”与反馈,可知学生错因。“望”“闻”“问”“切”可几项并施,亦可单项进行。

2.主要矫正内容

通过对学生的错因诊断,可知主要存在以下问题:基础薄弱、能力不够、学习信心不足、懒散应付、粗心大意等。

(1)能力问题矫正。学生的学习能力参差不齐是客观存在的事实,而错误矫正的过程才是真正促使学生学习品质、学习能力得到提高的过程。它有着从一开始的“不胜任”到略懂,后会“依葫芦画瓢”,接着会“举一反三”,在上升到“融会贯通”的层次后再“触类旁通”,最后达到“胜任”的境界。

(2)学习态度矫正。态度是主观上的内因。有些学生“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,看到同类型的题就“怕”,通过错误究因后的指向性矫正,能纠正此类问题,使学生信心大幅度提升,摒弃了主动放弃的思想或者不全面思维,从而转变学习态度。

(3)习惯定式矫正。它与前面一点不同,习惯非主观强加的,有些学生审题时“一目十行”,粗枝大叶。科学问题的叙述是严谨的,漏掉一个数字、看错字词或字母,结果就会“谬以千里”。有的书写不规范,如写P与ρ,让人看不清楚,很多不良习惯给问题的解决增加了很大难度。因此,通过诊断错误、规范、取经,对习惯性错误进行定式矫正。并在此过程中,笔者严格要求审题过程中留下痕迹,即对关键词或重点字句用红笔圈画,从而避免因习惯导致出错的现象。

(4)迁移性问题矫正(即变式)。因矫正并非纯粹照搬错题,而是在诊断错因后的模仿或者变式,目的是引导学生“学会”到“会学”到“举一反三”甚至“触类旁通”。

究因后,矫正错误的过程才是学生得到提高的过程。具体矫正形式有:①自我矫正。要提高矫正的效果,学生的主动性和自觉性是必不可少的,因此要设法调动学生的自主性和自觉性,使学生看到错误后能自觉地进行矫正。②相互矫正。在矫正时学生往往不能走出自己的错误思维,受思维定式影响无法找到自己的错误所在,或者无法上升到更高层次,这时同学帮助及相互矫正会有画龙点睛之效。③集体矫正。为了提高问题矫正的效率,对一些共性的问题需要进行集体辅导,归结错因,对症下药。

3.反馈落实矫正

所有的一切,假如都是流于形式,那必将竹篮打水一场空。那么如何做到真正的反馈落实呢?巴班斯基说过:“教育劳动的一个典型特点是不允许有千篇一律的现象。”笔者认为,若能通过诊断,发现各自不同的问题后,根据自身所犯错误通过纠错本将解题过程及解题思路清晰地表述出来,那样的效果将是极好的。

(1)自我矫正。每周一次让学生看到自己的错误后自觉进行矫正,把过程呈现到纠错本上,将解题思路写出来,效率必将提高。一般基础性的易错题都会在这个形式中得到巩固。

(2)相互矫正。笔者首先将学生分组,让基础较好的学生当组长,帮助基础薄弱的学生,具体做法:组员将自己的错题交于组长,由组长把关看解题过程及思路是否正确;如果思路正确,但过程写得太过简单,同样暴露出组员的一知半解,此时需要组长及时与组员交流指正,然后由组员再独立矫正,将思路和过程补充完整。如果组员思路太过简单,对后续问题还不能很好地理解掌握,需要请组员补充完整。组长认为还不错的,将这类矫正在班级里展阅,慢慢地让其他学生也能整理好思路,达到潜移默化的作用。

(3)集体矫正。在错误准确诊断之后,对一些共性的问题,笔者选择集体辅导,可以提高效率。例如,刚刚学“酸碱盐”这一知识时,有这样一题:“现有两瓶无色溶液,分别是盐酸溶液和食盐溶液,请你用至少三种不同的方法将它们区别开来,请简要描述你所用的方法和结论。”基础一般的学生只能写出一种。经过讲解,很多学生掌握得不错,并把过程都整理得很好。

再如,在学杠杆时有这样一题:“小李的质量为50kg,可以举起80kg的杠铃,小胖的质量为70kg,可以举起60kg的杠铃,他们两人参与如图6所示装置比赛,双方都是竭尽全力,谁能把对方拉起?”学生在纠错本上写得也很不错。

在集体矫正之后由于接受程度的参差不齐,必定有部分学生理解了,也存在部分学生还是掌握得不理想,此时就可以再次进行自我矫正和同学相互矫正。

无论是哪一种形式,都是矫正的过程,反馈的结果都将根据自身的错误以纠错题的形式,落实归纳、总结到纠错本上。最终使问题得到解决,达到真正的内化。