仪式音乐表演民族志视野下的聚合性仪式展演

——以云南临沧耿马总佛寺“坦弄”仪式为例

2019-06-05○尹媛

○尹 媛

“音乐表演是一种特殊的行为过程。仪式音乐表演民族志以仪式化音乐表演为对象和路径,借以观察和揭示人们在其音乐表演活动中如何经由和利用仪式表演行为,将观念性音乐文化深层模式转化为音声表象的过程和结局,并辅以必要的阐释性分析和文化反思”①杨民康:《仪式音乐表演民族志——一种从艺术切入文化情境的表述方式》,《民族艺术》,2016年,第6期,第18、20页。。有学者认为仪式音乐表演民族志的界定明确了作为观察者的研究目标和价值导向,仪式中音乐的发生不再是依托于仪式本身被动的、无意识的存在,而是一种有目的有意识的仪式化表演为主要特征。“该类课题研究尤其关注定点、定时的聚合型仪式或仪式化表演文化活动和在场的、即时性的仪式表演行为过程;对于聚焦式田野考察活动中采用观摩、摄录方式所获取的原生性音声资料也给予特殊的重视,同时兼采通过参与、融入考察方式所获取的随机性、原生性音乐资料”②杨民康:《仪式音乐表演民族志——一种从艺术切入文化情境的表述方式》,《民族艺术》,2016年,第6期,第18、20页。。

耿马是临沧市最早传入南传佛教的地区,也是佛教场所和信教群众最多的地区。据县志记载,傣历835年(1473年,明成化九年),佛教由今缅甸的勐艮(现景栋)地区传入耿马③参见南桂香:《耿马傣族》,昆明:云南民族出版社,2013年。。现在的总佛寺是整个耿马县的中心佛寺。自南传佛教传入耿马傣族地方后,当地由于遇到了自然灾害、地方收成不好等问题,土司就召集当时所有的佛爷在一起念经,为受灾地区祈福,希望管辖地区平安、无灾害。“坦弄”法会活动是云南省临沧市特有的常规性佛教仪式活动,随着僧侣的减少,部分地区已不再举行该活动,但耿马总佛寺还存有完整的仪式过程。每年举行仪式之前,总佛寺都会召集耿马地区所有佛寺的僧侣聚集在一块念诵。通过组织僧侣念诵经文的方式为整个地区祈福,希望来年风调雨顺,事事平安。该法会现在在中国境内只存在于临沧市,以及与临沧接壤的缅甸傣族地区,如富邦、滚龙等地,但是不存在于缅甸缅族聚居的地区。

一、“坦弄”仪式音乐表演流程

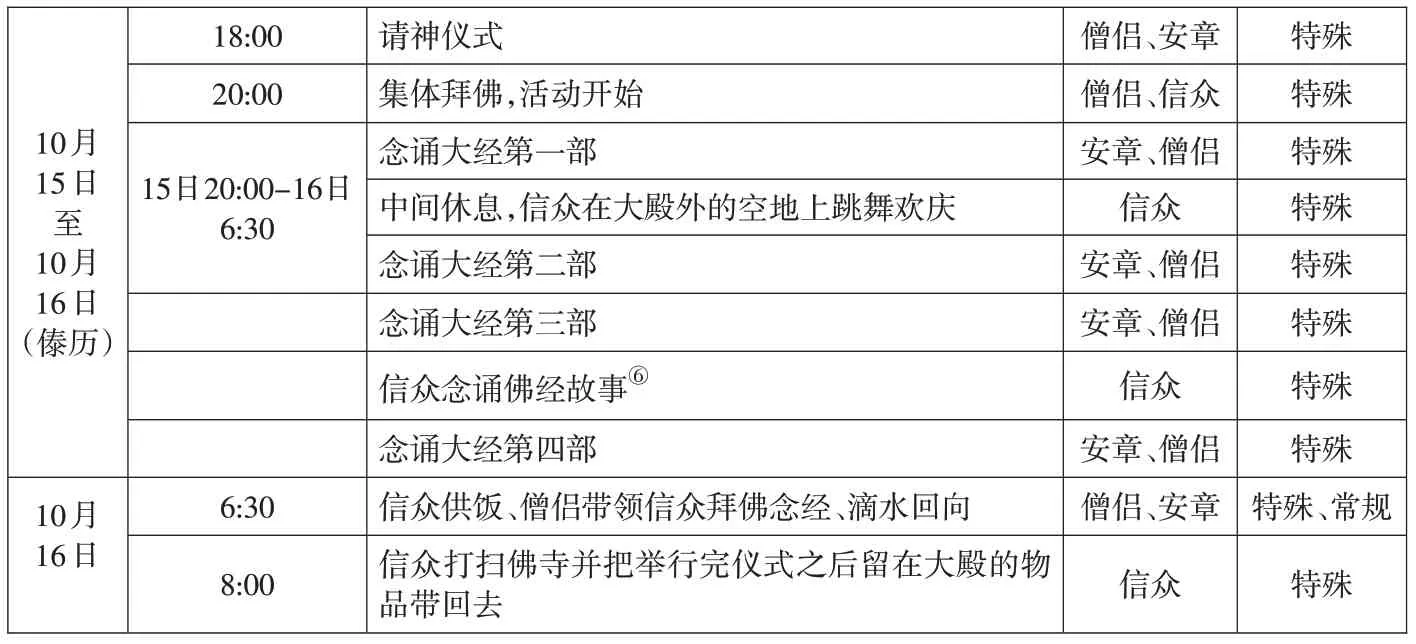

“坦弄”仪式是自南传上座部佛教传入耿马地区之后,由当地有权势的土司组织僧团念诵经文为整个地区祈福,希望来年风调雨顺、国泰民安的一个大型诵经祈福法会,每年关门节④入雨安居期间为三个月,开始为关门节,结束为开门节。关门节,傣语豪袜沙(开斋戒),定于傣历9月15日(逢农历闰年,月数上有变化,念诵大经的时间便定为第二个润9月的15日进行),开始了僧众持续3个月的静坐受戒纳佛期。每月的8、15、23和月尾(晦日)为戒日(晚信),共13个戒日,15和晦日为大戒日,8、23 为小戒日。10月15日诵《大经》(《坦弄》),集中各佛寺僧侣统一齐诵经书和拜佛。斋戒期各佛寺僧侣不允许离开佛寺,八戒信徒男女逢戒日自带行李住寺一天两夜,纳佛受戒听经拜佛。斋戒期五戒信众不许讨嫁娶亲,不能砌房盖屋或修补房子,不串亲访友,青年男女停止谈情说爱,村寨不能击鼓欢乐等。开门节,傣语敖袜沙(闭斋),傣历12月15日。斋戒期结束,僧众拜佛献斋,停止斋戒期僧众严守的规矩,恢复正常的宗教活动。后的一个月(傣历10月15日)举行。“坦弄”是当地认可的一种用汉文代替傣文音译的说法,傣文念成“dan tan m long”,“dan”(傣语六声)意为“开始”,“tan m”是“经”的意思,“long”是“大”的意思,翻译成汉语为“开始念大经”。整个活动由当天上午开始至次日清晨8:00结束(见表1)。

表1 “坦弄”仪式过程

接上表

二、仪式音乐表演结构阐述

(一)表演者的关系结构

整个表演活动实际上是表演者本身与听众协作完成的,事实上,表演是一种人际间的交流模式。在“坦弄”仪式活动中,“念大经”是核心层,因此僧侣作为念诵的主要承载者,是一个显性的表演主体(见图1)。从另一个方面看,表演是一种对象性行为,它不单是要有表演者,同时也要有观赏者。同理,作为观赏者的听众对象则为仪式中间层和外围层的安章和信众组成。同时,在仪式活动进行过程中,安章和信众被作为观赏者或是聆听者的同时,也充当着表演次体和表演客体的角色。如,在“请神”的时候,安章和僧侣采用一问一答的形式,这其中表演的承担者就变成僧侣和安章两人。半夜时分,当僧侣去休息的时候,信众并未一同休息,而是由年长的或者是念诵得比较好的信众,开始为大家念诵民间佛经传说故事。这时,信众本身也就在充当表演角色。但安章和信众是有着双重身份,他们既是表演者本身,也是观赏者。只是在以“念大经”为主题的仪式音乐表演活动中,他们并未成为表演主体,因此,是半显性和隐性的存在模式(见图1)。

图1 表演者关系结构图⑦文中图片与表格均为笔者自制。

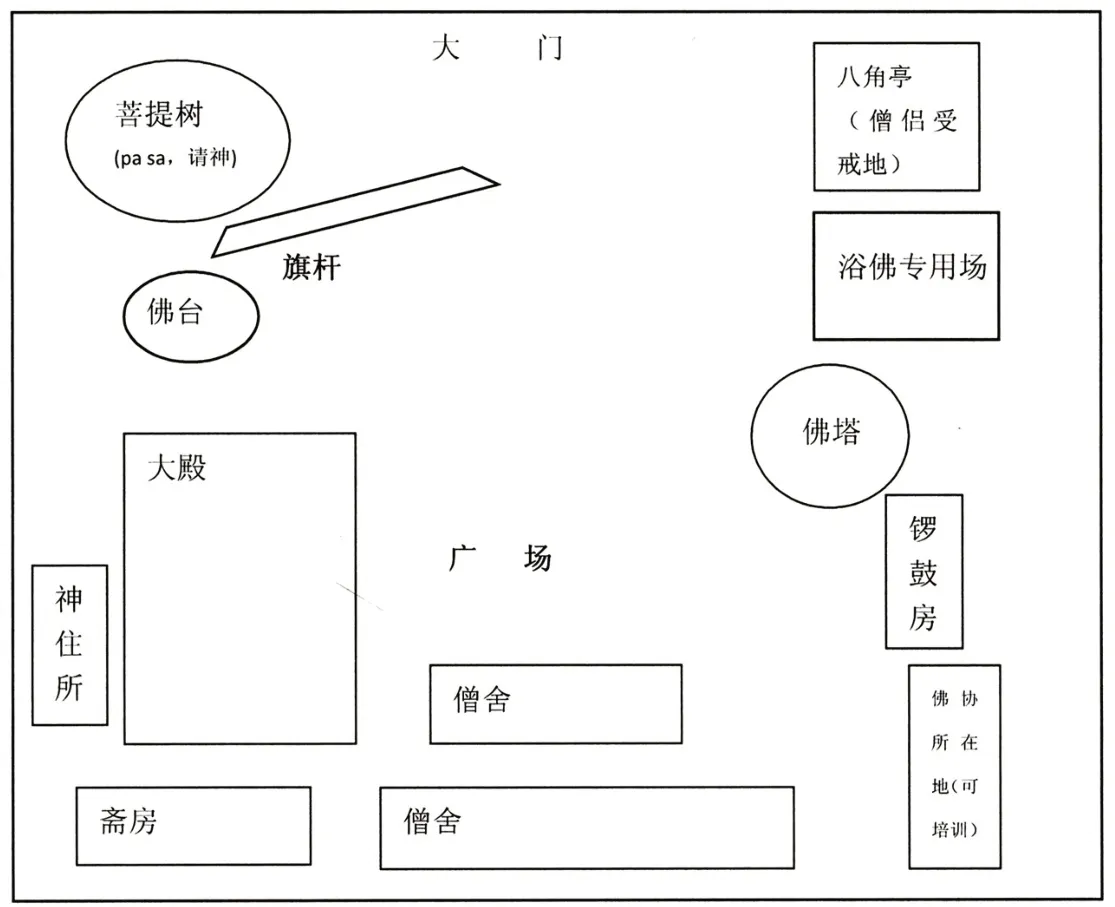

(二)表演场域

表演场域,指的是表演得以完成的民俗场景。包括人员构成、特定的仪式场面、道具布局、规则、习惯、制度等。任何的仪式活动都必然有一个场域作为平台,供仪式参与者使用。耿马总佛寺是“坦弄”诵经仪式的主要活动场所,大殿是表演主体进行表演的唯一的场地,除此之外,寺院内部的其他场所就为次体和客体提供空间进行表演。

僧侣活动场所:大殿内部、八角亭;

安章活动场所:大殿内部;

信众活动场所:大殿内部、广场、锣鼓房(专人负责)、神住所(专人负责)。

采录内容⑧本文采录内容说明:采录时间:2018年8月26-27日,采录地点:耿马总佛寺内,采录人物:僧侣、信众,记录时间:2018年8月28日,记录人:尹媛。如下:

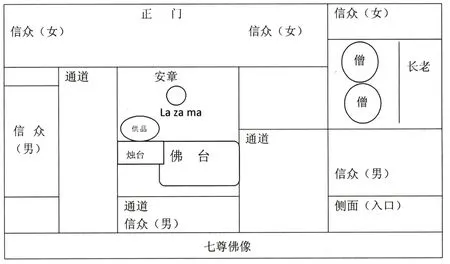

13:45 左右,各地僧侣到齐后,大家一起到戒堂受戒。(只是僧侣,旁人不可观看,只得在门外聆听)。同时,大殿里安章们把信众送来供养的食物、物品等收集整理好放在“la za ma”⑨“la zɑ ma”, 形状像是汉族的轿子,高约两米多,整个都是用竹篾编成,底座是方形。中间有一个钵,信众要加持的随身带的佛珠什么的都放在钵里,第二天早上再取回戴上,表示开过光的,能带来好运的。这个la zɑ ma是用来放东西的,经过佛爷们念经,信众认为这样会带来吉祥。的周围,钱收集起来由佛协统一管理。

17:45 左右,听经的信众约有400 余人分别坐在殿内、殿前的厅堂下、大殿两侧的走廊里,一名安章把亭子(神灵专用)安置好后,佛爷(两到四名不等)和小沙弥(两到四名不等)在安章的邀请下来到大殿门口,僧侣坐在高高的台阶上背朝大殿内侧,安章则面朝大殿跪在僧侣面前,一切安顿好之后请神仪式开始。

仪式过程是通过僧侣和安章的一问一答的对话形式进行。安章或僧侣每次念完,安章都会敲起鱼尾琴,与此同时信众洒米花。大约持续了一个半小时之后,安章赕给神的食物放到了菩提树下的“亭子”⑩“亭子”,傣语叫“hao die wa la”也叫可以叫“pa sa”(亭子)就是“die wa la”(神)住的“pa sa”(亭子),用竹枝编成三角形表示“亭子”,然后把三角形插在竹棍上,立在殿外,大概有一米高。共做了五个,四个亭子给东南西北请来的神住,还有一个表示给所有的天神住。里,请神仪式结束。

20:00,随着一阵鞭炮和铓锣声,仪式正式开始,长老⑪德高望重的长老,一是要受当地认可,二是2018年3月临沧市升座了两位长老为祜巴,其中一名参与了此次仪式活动。(1-2人)坐在台上,其他僧侣则紧挨着坐在台下,根据人数平均围成两圈,每个圈中都放一本经书。长老手拿一根一米多长的棍子,台下每圈里有一名佛爷拿着一根稍微短一点的棍子专门指着经书上的文字以方便大家边看边念。随着长老手中棍子的慢慢抬起,众僧侣一应开始的念诵,安章在旁一边拿着鱼尾琴(gang)一边专注地聆听僧侣们的念诵。每结束一段就要立刻敲击鱼尾琴,寺外负责人则会放鞭炮、敲响铓、排锣。念诵大经第一部时,周边所有寨子的信众穿着华丽的盛装,手拿供养物品(水、糕点等食物)进入大殿,分发给念诵的僧侣和安坐在大殿侧边听经的老人(男)。大约22:00,第一部分念诵完毕。由负责伙食的寨子安排给在佛寺的众人吃宵夜,与此同时,信众(男女老少)穿着节日的盛装在广场上敲起了铓、象脚鼓,跳起了舞蹈,寺院内外熙熙攘攘、热闹非凡。

23:00,第二部大经开始念诵,热闹过后的信众除了受戒的老人留在寺内之外,其余的都陆续回家,寺内恢复了安静。00:30左右第二部分念诵完毕。此时,可根据僧侣的身体状况来决定是否持续第三部分,还是休息起来之后念诵,第三部分的时间稍微灵活一些,第四部就非常严格,一定是要在太阳升起的时候刚刚念诵完才算圆满。为了让僧侣多休息一下,大家商量后一致决定先念完第三部,凌晨念诵第四部。00:47-1:47分左右第三部结束僧侣休息,信众则继续留在大殿内。有的把带来的被子打开睡在大殿内,有的则听着佛教民间故事……

图2 寺院布局结构图

图3 大殿内部结构图

(三)表演模式

根据表演的行为特征以及音乐行为角色的关系方式,可将“坦弄”仪式音乐表演模式分为个体式、群体式和互动式。

1.个体式

个体式是由单个的人就着音声文本单独为大家表演念诵的表演模式。其特点为表演者与观赏者的角色界限很分明,个体自主行为表现途径一是满足个体本身的需要,二是满足部分群体的需要,群体可自主选择是否欣赏。

采录内容如下:

凌晨2:00,僧人们念诵完大经的一二部分之后,就回到住处休息。这时候寺院里的老人中,女的把带来的被子铺开休息,男众中以1人为主体,3-5人为群体,抬进了一个铺着用绵纸写成的(老傣文“li”)民间故事的架子。随着音调的响起,原本睡下的部分女信众起身,先在自己面前点上一只蜡烛之后,饶有兴致地开始聆听起来。夜晚的寺院格外宁静,随着念诵的音调声响起,好像进入了另一种场景,讲故事的音调不同于念大经,是一种带有押韵的吟诵,每念诵完几句就会在腔调上拖住以体现出统一的韵律。故事的语言是用傣语,对于很多没有学习过经文的大众来说,这是能够听懂内容的最亲近的语言,为了表示对念诵者的感谢,聆听的人就赕给他们水和食物还有“huo hun”⑫长方形状物品,用白纸或者白布包裹着,上方还附着一元、五角等面值不等的人民币,里面包裹着的有茶叶、盐巴、香烟等日常用品。。念诵者本身对故事也非常的熟悉,念诵起来如鱼得水,再加上这押韵的音调,显得专注而又投入,听众也是津津有味,听到高兴之处还会心而笑……

图4 信众念诵“哩”

2.群体式

群体式是由多个人组成的,表演者就着音声文本,一齐为大家表演的模式。虽然看似是以僧众为主体而进行的仪式,但是在仪式过程中,每一个受众的角色都是在完成自己本该在仪式中所承担的部分,此类表演可以说并没有太明显的表演和观赏的角色分界线。

采录内容如下:

20:00准时,一阵热闹的鞭炮和敲铓锣的声音之后,仪式正式开始,祜巴⑬祜巴:僧侣等级称谓。一人独自坐在高高的台子上,其他的佛爷挨着台子坐在下面,根据人数平均围坐成两圈,圈内放着一本厚厚的经书。祜巴拿着一根一米多长的棍子,台下每个圈里有一名佛爷拿着一根较短的棍子专门负责边念边指着经书上的文字。祜巴手中的棍子慢慢抬起,与此同时,僧团开始发出了声音。随着棍子的高低,僧团的音调也跟着棍子的高低而变化,棍子起到了“指挥棒”的作用,“神奇”的“指挥棒”时而抬高时而降低引领着整个音调的高低,再进行平稳的音调念诵时,棍子又起到了打节奏节拍的作用,掌握着念诵的速度。

僧侣诵经的同时,其他人也都没有闲着,个别年轻的安章坐在僧团的外围,一起跟着僧侣念诵,一个年老的安章在旁边跟着聆听,当僧团里的部分僧侣没有和其他人念到一个高度的音调时,这位安章就着急地提醒这些僧侣。还有一个安章拿着名单,在核对僧侣的到达情况。信众们则分成两种,年纪大的,当晚要留在佛寺的,早早占好位置,此时就静静聆听,每当念完一段,安章敲起鱼尾琴的时候,他们就合掌,撒米花。年纪轻的信众则穿上节日的盛装,戴上金饰,带着所有的供品(芙蓉糕、饮料、纯净水、面包等)顺着寺院侧门的入口,来赕给僧侣们……

图5 僧侣念诵大经

3.互动式

互动式是由两个或两个以上不同人群组成,以相互交替的方式对音声文本进行演绎的模式。其特点首先是表演者都是宗教的神职人员,但双方的立场所表达的内容是不同的,其次,互动式的表演往往借助于不在场的第三方(神灵)作为表演者和受众之间的互动媒介。最后,完成仪式必须由角色不同的双方人员共同完成。

采录内容如下:

请神仪式是有专门的经书,一套分成两本。僧侣、安章各一本,经书不可以相互对换。整个仪式的表现形式都是安章和僧侣一问一答的对话。安章或是僧侣每念诵完都伴随着信众撒米花。整个仪式持续一个半小时左右,期间约有十余次问答。内容大致先由安章发问,“我们今天要请僧侣们念大经,想请四面八方的神灵和我们一起来听经”;僧侣就答:“你们要请神,准备让神灵住在哪里,需要请哪些神灵?”安章就回到,“我们请了东西南北各方的神,他们来可以住在亭子里……”。

三、聚合性仪式展演的音乐文本分析

(一)结构模式分析

1.“坦弄”仪式和音乐的结构系统

从时间上看,“坦弄”仪式活动是在“关门节”期间举行,而在关门节的这三个月里,每一周都有一个斋戒日,“坦弄”仪式则在其中一个斋戒日的常规活动中同时举行。由此可知“坦弄”仪式活动并不是以个体式、单一的意识活动而存在,而是以层层相叠、环环相套的“仪式簇”而存在,仪式和仪式音乐呈现“同型同构”的特点。

2.“坦弄”仪式的仪程、乐程和乐目

承上所述,“坦弄”的仪式是穿插在安居节的晚信活动中进行的,因此除大经之外,前后都会穿插常规念诵。

从上表可以看出,常规礼佛和回向是被运用于“坦弄”仪式音乐的开头和结尾部分,就仪程本身来看有明显的通用仪程性质。从音乐的角度看,常规礼佛和回向都作为一种佛乐套曲而被放在了常规的固定仪程。而在常规仪程的中间,不断有特殊的、独有的“坦弄”仪式音乐穿插其中,而在念诵完属于“坦弄”的经文之后又会不断地重复常规回向的仪程,这样的模式既有“曲环连套”的特点,又有如西方“回旋曲”的特点。

3.“坦弄”仪式中的固定因素和可变因素

在一种模式系统内部,包含有固定因素与可变因素二者在内,但二者在结构内部的比重可能会根据具体情况而有所不同。一般说来,在某些同基本模式(骨架结构)直接相关的结构要素里,固定因素会在其中占有比较重要的地位,可变因素占次要地位;而在基本模式结构的边缘或外围,则会不同程度含有依附性、游移性的结构因素,这时可变因素所占的比重会相应增大。⑭参见杨民康:《贝叶礼赞——傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第255页。根据前文所描述,“坦弄”仪式是在常规核心宗教活动中的一个个体,仪式开头“礼佛、受戒、礼敬佛陀”和结尾“滴水回向”都是宗教活动的固定因素,而在仪式过程的中间则会发生具体祭祀内容和经腔曲目的置换、增加或改变,由此所导致的仪式性质也会改换。从常规“晚信”仪式和“坦弄”仪式的举行内容上看,下午六点左右应该是晚课时间,晚课过后,信众在寺院内部聆听僧侣开示后入睡,在次日清晨醒来,供糯米饭、点蜡烛及礼佛等活动,这是固定议程。然而“坦弄”则是在18:00 左右开始,先由安章、信众代表(6人左右)所组成的小组,向僧侣祈求邀请当地的所有神灵来聆听大经,这就是可变议程。从“坦弄”仪式的念诵和信众表现来看,当晚20:00左右开始念诵大经的第一部,这属于固定议程,而在念诵完第一部之后和念诵第二部开始之间,信众自发地到佛寺的广场上跳起象脚鼓舞就属于可变因素,念诵第三部和第四部经文属于固定仪程,可在僧侣休息的间隙信众自发地念诵起了民间佛经故事就属于可变仪程。在“坦弄”仪式活动中最无恒定常态的表演内容就是可即兴穿插的傣族舞蹈和佛经念诵,这种即兴性带有不确定的性质,可根据当时当地信众的状态而变化。

(二)“坦弄”仪式音乐中核心音乐文本分析

在“坦弄”仪式音乐活动中,最核心的部分应该是僧团集体念诵的大经,这部大经内容非常庞大且复杂。从整个仪式的时间安排上看,由前一晚的八点开始,到第二天清晨太阳升起为结束时间。这部经文分四个部分,第一部和第二部为独立结构,第三、四部原本为一部经文,但经文中分上、下部,因此分开为第三部和第四部。经文的每一个部分都是由多篇经文构成,由于经文内容庞大,念诵时间较长,下面摘录每一部经文中典型的音调和旋律。

1.第一部分《巴塔玛宛》

“巴塔玛”是巴利语“第一”的意思,“宛”是“部”的意思,其中包括《萨拉囊共》《把迪桑哈月》《芒格拉》《嘎拉涅》四部经文。因大经的所有内容均为巴利文,在进行采访时问到念诵的僧侣,他们也不太了解具体经文的意思,因此,第一部分的谱例从中截取了节奏、速度、旋律比较有特点的部分进行记录⑮谱例采集说明:念诵:僧侣,采录、记录:尹媛,采录地点:耿马总佛寺,采录时间:2018年8月26-27日。。

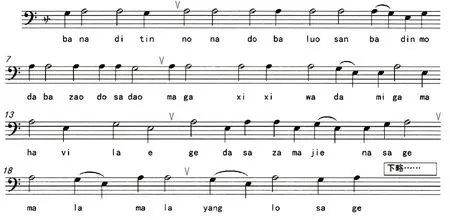

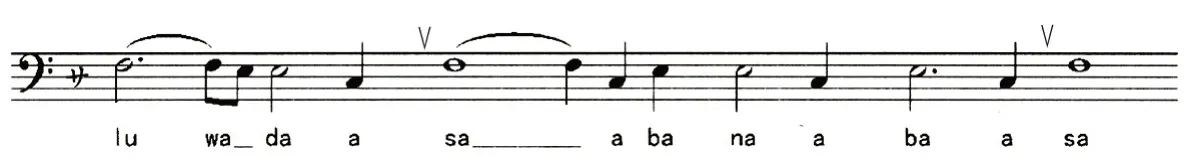

谱例1 《巴塔玛宛》

谱例2 《巴塔玛宛》

谱例3 《巴塔玛宛》

第一部的念诵以慢速为主,快慢交替,谱例1属于念诵型,语速和正常说话语速一致。谱例2、谱例3 旋律性较强,速度非常慢。音调在、C、G三个音当中来回游移。

2.第二部分《杜迪亚宛》

第二部包括《布场噶》《以西格里》两部经文。第二部节奏稳定,调性也基本固定在调,骨干音在两音和四个音之间交替。

谱例4 《杜迪亚宛》

3.第三部分《达迪亚宛》

第三部分经文包括《麻色麦呀》《阿达纳》(上部),经文内容是祛除不好的东西,因此念诵的速度特别的快,快节奏的音调有种步步紧逼扣人心弦的感觉,音调保持在调。

谱例5 《达迪亚宛》

4.第四部分《早都塔宛》

第四部经文包括《阿达纳》(下部)和《开光经》,第三、四是同一部经文的上、下部,合在一起念诵时间太长,为了让四部念诵的时间平均才特意分开。因此,在第四部开始的时候,节奏和速度都延续了上一部的特点,当《阿达纳》念完的时候,整个念诵逐渐变得非常缓慢,旋律庄严,在天色蒙蒙亮的时候念起了《开光经》,在太阳刚刚升起的时候结束了整部大经的念诵。

谱例6 《早都塔宛》

谱例7 《开光经》(片段1)

谱例8 《开光经》(片段2)

谱例9 《开光经》(片段3)

表3 音乐原素一览表⑯尹媛:《傣族“坦弄”诵经法会音乐的考察研究》,2015年云南艺术学院硕士论文,第35页。:

结语

“恩克蒂亚说,我面对的是这样一种音乐,它的‘文本’(texts)仅存在于表演者和那些对它有所体验的人们的记忆之中,它是在表演中被显示出来的。要探究这些音乐的文本,必须在各种表演背景中去观察记录,只有在这些背景中,特殊的文本才能通过该文化传统的传承者的回忆或讲述被我们所获得。舍此,别无途径。”⑰博特乐图:《表演、文本、语境、传承——蒙古音乐的口传性研究》,上海:上海音乐学院出版社,2012年,第91页。纵观“坦弄”仪式活动的整个流程,表演是涵盖在参演者的整个表演共同体之中,无论是持有音乐文本的主要表演者,还是聚众参与的次要表演者,都是各自在对应的角色中努力地完成属于自己的那份展示。有着强大宗教信仰背景下的人们,在进行各自的“表演”过程中是如此的自然有序。星零琐碎的每一个细节所拼凑出来的是一份完整的、立体的、动态的综合音乐文本。活动每一年如期进行,不变的经文,可变的僧侣,可变的音调。每一年都在循环往复那记忆最深处的认同,从细微变化的音调中尝试着找回熟悉的感觉并接纳新的变化。