千岛湖林场3种群落芒萁的光合荧光变化特征

2019-06-05张明如王佳佳吴泽群伊力塔

许 焱 张明如 王佳佳 金 迪 吴泽群 伊力塔

( 1. 浙江农林大学林业与生物技术学院,浙江 杭州 311300;2. 浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 杭州 311300)

芒萁(Dicranopteris dichotoma)为多年生、常绿蕨类植物,生长于暖性针叶单优群落下层、林缘及森林采伐地段与撂荒地[1]。叶居新等[2]认为芒萁为我国热带、亚热带地区酸性土指示植物和次生植被的“标志种”和“识别种”,具有“生态筛”重要功能[3-4],能够适应从全光至马尾松(Pinus massoniana)单优群落下层遮荫的多种光环境,常形成连续密闭单优草本层片[5],可见其具有喜光性[1]、偏阳性[6],耐荫性[7]。目前,对于芒萁的研究主要集中在物种多样性和生态学特征[8]、化感作用[9]、人工繁殖[10]等方面。此外,邹伶俐等[11]分析了在不同强度遮荫和水分处理条件下芒萁的光响应过程,探讨了遮荫和浇水条件下,芒萁通过增加净光合速率(Pn)、色素含量、原初光能转化效率及潜在活性,形成适应遮荫和土壤水分条件的生存策略,但是其研究结果与自然群落下层芒萁适应的真实情况依然有一定的差距,因此有关芒萁对于不同群落生境的适应能力的研究需要进一步推进。

植物的光合特性可反映植物对光和CO2的利用特点及植物对环境的生长适应性。Pn以及叶绿素荧光参数被视为评价植物生长的主要生理指标,对揭示植物在不同生境下的适应性有着重要的作用[12-15]。王雁等[16-17]发现芒萁具有较强的适应能力和耐荫性,能够有效地利用弱光进行光合作用。本研究拟通过设置典型不同森林群落以及其下层不同光照条件,分别测定不同生境下芒萁光合参数的变化特征,尝试分析在不同生境条件对芒萁光合参数的影响,探索芒萁对光强的响应机制,为探究芒萁的生长机制提供依据。

1 研究地概况

研究地处浙江千岛湖国家森林公园姥山林场(118°58′~119°17′E,29°31′~29°41′N)境内,地处亚热带季风气候区的北缘,属于低山丘陵地区,最高海拔405.2 m,由于森林覆盖率高,加之水体的调节作用,气候温暖湿润,四季分明,年平均气温为17 ℃,气温的年较差和日较差均较小,年辐射总量为448 J/cm2,年平均降水量为1 430 mm。土壤主要为黄壤和红壤,土层厚度一般为15~30 cm,土壤为酸性和微酸性土。主要优势树种有马尾松、青冈(Cyclobalanopsis glauca)、盐肤木(Rhus chinensis)、芒萁、蕨(Pteridium aquilinumvar.latiusculum)等。疏灌草丛群落在千岛湖姥山林场南部,处于山体半山腰,山坡东面;马尾松单优群落在千岛湖姥山林场南部,在山坡东面,地理位置与疏灌草丛群落相近,同样处于半山腰,地势较高;常绿阔叶森林群落在千岛湖姥山林场中部山脚,山坡西面,四面环山,地势较低。疏灌草丛和马尾松单优群落相距大约50 m,二者与常绿阔叶混交林群落相距大约2 000 m。疏灌草丛群落内主要为蕨类植物与马尾松幼苗,还有部分地面土壤裸露;马尾松单优群落内乔木主要为30年生人工马尾松林,群落下层覆盖大量芒萁,小乔木与灌木数量较少;常绿阔叶森林群落内植物种类最为丰富,乔—灌—草分布均衡,群落内郁闭度相对较高。

通过调查发现,疏灌草丛群落内主要为蕨类植物,芒萁、蕨、星宿菜(Lysimachia fortunei)、芒(Miscanthus sinensis)与马尾松幼苗;马尾松单优群落内乔木主要为30年生人工马尾松林,群落下层覆盖大量芒萁,小乔木与灌木数量较少,草本为芒萁、蕨、求米草(Oplismenus undulatifolius);常绿阔叶森林群落内植物种类最为丰富,乔—灌—草分布均衡,乔木主要有苦槠(Castanopsis sclerophylla)、马尾松、青冈(Cyclobalanopsis glauca)等,灌木主要有尾叶冬青(Ilex wilsonii),草本植物有芒萁、阔鳞鳞毛蕨(Dryopteris championii)、狗脊蕨(Woodwardia japonica)常绿阔叶森林群落内郁闭度相对较高。

2 研究方法

2.1 试验设置

试验地选在千岛湖姥山林场灌草丛群落、马尾松单优群落和常绿阔叶混交林群落设置固定样地,每个样地设置10 m×10 m各5个样方,在每个样地内林下林缘提前6个月随机放置20盆盆栽芒萁。期间,盆栽芒萁在各个样地范围内间距随机,盆栽放置于地势低洼处不易倾倒,与自然环境下芒萁在气温和土壤湿度上略有差异。芒萁植株来自于姥山林场境内单优群落自然生长的、长势较为一致的芒萁孢子体(株高为(11.6 ± 0.8 cm))。种植基质统一选择当地林下表层土壤,于2016年5月种植于塑料花盆(高27 cm,内径22 cm)内,每盆1株。

2.2 指标测定方法

2.2.1 气象因子测定

于2017年7月3日至5日的晴天9:00—17:00,在3处不同群落样地中进行小气候因子的测定,每个参数在植株高度处各测定10次。植株高度温度采用ECA-YH01红外测温仪(北京益康农科技公司,±0.2 ℃),在距离地面30~40 cm进行测定;植株高度湿度采用DHM2型通风干湿表(天津市凤洋仪器仪表工贸有限公司,±1.0 ℃),在距离地面30~40 cm进行观测,光量子采用ZDS-10照度计(上海市嘉定学联仪表厂,±4%)观测;风速采用NK5200专业气象站(Kestrel,美国,±3%)观测。

2.2.2 光合参数测定

于2017年7月下旬进行,在疏灌草丛,马尾松单优群落和常绿阔叶混交林群落下层分别选择生长正常的盆栽芒萁,每组挑选3盆长势一致,受光均一的叶片,重复3次,使用便携式光合测定系统Li-6400(Li-Cor Inc.,美国)测定光响应进程。测定时间为8:30—11:30,每次测3片叶片。测定时用CO2钢瓶对参比室的CO2浓度稳定在0.04%,叶室温度控制在(25±0.5)℃,相对湿度控制在40%±5%,光强(PAR)梯度设定为2 000、1 500、1 200、1 000、800、500、300、100、50、30、10、0 μmol/(m2·s),测定前对叶片进行 15 min光诱导(1 000 μmol/(m2·s)),每个不同光强值设定数据采集时间3 min,测定不同光强下叶片相应的Pn,待测定值稳定后开始读数。测定Pn、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)等。采用光合助手软件(Photosynthesis,中国)拟合盆栽芒萁的光响应曲线,利用非直角双曲线模型[18]获得光补偿点(LCP)、光饱和点(LSP)、最大净光合速率(Amax)、表观量子效率(AQY)和暗呼吸速率(Rd)。按公式(1)拟合光响应曲线。

式中:Amax≤50;0<AQY<0.125;L为光合有效辐射;K为光响应曲线的曲率,0<K<1.2[19]。

2.2.3 叶绿素荧光测定

于2017年7月下旬,在疏灌草丛,马尾松单优群落和常绿阔叶混交林群落下层分别选择生长正常的盆栽芒萁,每组挑选3盆长势一致,受光均一的叶片,重复5次,采用PAM-2100便携式调制叶绿素荧光仪(Walz,德国)测定叶绿素荧光参数。采用仪器内置NPQ程序并做部分修正:暗适应 40 min 后,用小于 0.1 μmol/(m2·s)的弱光照射测定初始荧光(F0),再用 3 500 μmol/(m2·s)饱和脉冲光照射1 s测得最大荧光(Fm),然后在活化光(300 μmol/(m2·s))下进行 5 次饱和脉冲光(每次间隔12 s)及暗恢复阶段3次饱和脉冲照射(每次间隔26 s)。

2.2.4 土壤理化特征测定

所选样地内,挖掘盆内土壤剖面,按盆底土壤3、14、27 cm分别采集约1 kg待测土样,装入自封袋,标明样地名称。采集的土样,阴凉通风处放置1周,经风干、烘干、去杂、磨细,过20目和100目筛后,备测其养分含量。利用稀释热—重铬酸钾容量法测定土壤有机质、水解氮,利用盐酸—氟化铵—钼锑抗比色法测定有效磷、利用乙酸铵—火焰光度法测定速效钾,利用电位法测定土壤pH值[20]。按公式(2)计算土壤含水量。

2.3 数据处理

运用Excel 2003对得到的数据进行处理,并用Origin 8.5作图,借助SPSS 22软件,采用单因素方差分析法对数据进行差异显著检验。

3 结果与分析

3.1 不同群落气象因子变化特征

由图1可知,不同群落样地白天主要时段内的温度变化趋势相似,9:00疏灌草丛的温度明显高于其他2处群落,9:00—11:00马尾松单优群落上升迅速,温度接近于疏灌草丛,而常绿阔叶混交林在白天主要时段温度明显低于其他2处。常绿阔叶混交林样地白天主要时段内的湿度变化趋势相对平缓且湿度明显高于其他2处群落;其余2个样地的湿度相对较低,并且随时间变化下降趋势明显。疏灌草丛样地和马尾松单优群落样地风速呈下降趋势,而常绿阔叶混交林样地呈现下降后上升趋势。常绿阔叶混交林和马尾松单优群落的白天主要时段光量子变化趋势相近且趋势平缓,而疏灌草丛呈现先上升后下降趋势。

由表1可知,马尾松单优群落含水量最高,其次是常绿阔叶混交林,土壤含水量最低的是疏灌草丛土壤,3处群落土壤含水量无显著差异。不同群落土壤pH值中疏灌草丛比其他2处稍高,总体无显著差异。疏灌草丛群落土壤有机质最高,其次是马尾松单优群落和常绿阔叶混交林灌草丛,而且3处群落中土壤无显著差异。3处群落中水解氮含量最高的是疏灌草丛和常绿阔叶混交林,两者无显著差异,其次是马尾松单优群落,与疏灌草丛和常绿阔叶混交林差异显著(P<0.05)3处群落中速效磷含量最高的是疏灌草丛和常绿阔叶混交林,最低的是马尾松单优群落,三者均无显著差异。3处群落中速效钾含量最高的是常绿阔叶混交林群落,其次是马尾松单优群落,最低的是疏灌草丛,常绿阔叶混交林群落和马尾松单优群落无显著差异,这2处群落与疏灌草丛差异显著(P<0.05)。由于3处群落中盆栽土壤原本都是一致的,3处群落盆栽土壤差异不大。

图 1 不同群落生境下气候因子变化Fig. 1 Climatic factors change in different communities

表 1 不同群落生境下芒萁的土壤化学性质Table 1 Soil physical and chemical properties of D. dichotoma in different communities

3.2 不同群落中芒萁光合参数分析

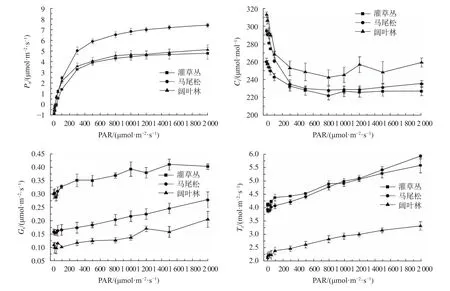

在不同群落的生境下,芒萁的Pn随着L的增加而增加。由图2可知,当PAR低于300 μmol/(m2·s)时,不同处理间芒萁Pn均与PAR呈线性关系,即随着PAR增大而增加,同时不同群落下芒萁的Pn差异较小;当PAR为300~800 μmol/(m2·s)时,随光强的增大Pn呈现缓慢的增加;当 PAR>800 μmol/(m2·s)时,Pn增加趋于平缓。可见,自然生长的芒萁在马尾松单优群落下层生长相对旺盛,而在阔叶森林群落下层和疏灌草丛下层生长相对缓慢甚至受到抑制。

各群落下层的芒萁Gs大小变化顺序为疏灌草丛>马尾松单优群落>常绿阔叶混交林群落,各处理组之间差异较大,Ci对L的响应基本一致,同时也可以看出常绿阔叶混交林下芒萁的Tr和Gs均为3种群落下最低,推测遮荫环境下的芒萁气孔的调节功能会减弱,表现在对光强变化的不敏感。

随L增加,各群落下层的芒萁Pn、Tr和Gs呈增加的趋势,Ci则呈现下降的趋势,其基本变化顺序为常绿阔叶混交林>马尾松单优群落>疏灌草丛。

随L增加,各群落下层的芒萁Tr大小变化顺序为疏灌草丛>马尾松单优群落>常绿阔叶混交林群落,Tr的变化趋势与Gs的变化趋势一致。疏灌草丛与马尾松单优群落相近,而常绿阔叶混交林低于其他2处群落,表明常绿阔叶混交林群落下层的遮荫环境是降低芒萁Tr的主要因素,而弱光环境对芒萁造成了胁迫。

不同群落下层的盆栽芒萁最大净光合速率的大小变化顺序为马尾松单优群落>疏灌草丛>常绿阔叶混交林,其中疏灌草丛与常绿阔叶混交林无显著差异,而马尾松单优群落与疏灌草丛、常绿阔叶混交林群落存在显著差异(P<0.05)。盆栽芒萁在马尾松单优群落下LSP最高,但在不同群落间,芒萁的LSP之间无显著差异;马尾松单优群落与常绿阔叶混交林群落下层盆栽芒萁的LSP无显著差异,疏灌草丛则显著高于马尾松单优群落和常绿阔叶混交林群落(P<0.05);常绿阔叶混交林芒萁Rd最高,表明说明此时芒萁消耗的有机质相对其他2处较多,马尾松单优群落居中和疏灌草丛最低,常绿阔叶混交林群落与疏灌草丛存在显著差异(P<0.05),马尾松单优群落与常绿阔叶混交林群落、疏灌草丛均无显著差异。芒萁的AQY以常绿阔叶混交林最高,然后依次是马尾松单优群落和疏灌草丛,且三者不存在显著差异。由表2可知,芒萁对适当的遮荫具有较强的适应和利用能力,可以通过提高AQY来适应外界光强的降低,从而提高光合效率。

3.3 不同群落中芒萁叶绿素荧光特征

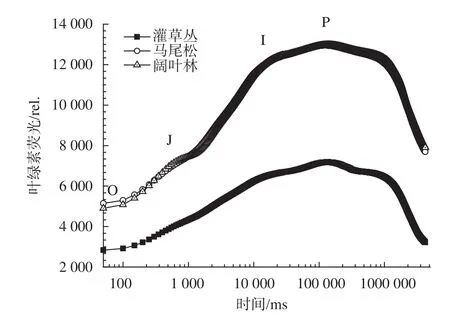

通常情况下,将刚暴露在光照下时的最低荧光定义为O点,荧光的最高峰定义为P点,快速叶绿素荧光诱导动力学曲线是指从O点到P点的荧光变化过程[21],主要反映了光系统Ⅱ(PSⅡ)的原初光化学反应及光合机构的结构和状态的变化[22]。由图3可知,不同群落生境下芒萁叶片的快速叶绿素荧光诱导动力学曲线均具有O,J,I,P的典型特征位点,从O点起不同群落的芒萁就有明显的差异,荧光强度随光强的减弱而增加,大小变化为马尾松单优群落>常绿阔叶混交林群落>疏灌草丛。马尾松单优群落和常绿阔叶混交林芒萁的荧光动力学曲线在J、I、P点亦差异较小,而这2处群落芒萁与疏灌草丛芒萁差异明显。

图 2 不同生境群落下芒萁光合参数变化Fig. 2 Changes of photosynthetic parameters of D. dichotoma in different communities

表 2 不同群落生境下芒萁的光合参数比较Table 2 Comparison of photosynthetic parameters of D. dichotoma in different communities

图 3 不同群落生境下芒萁荧光动力学曲线Fig. 3 Fluorescence dynamics curves of D. dichotoma in different communities

由表3可知,较不同群落下层芒萁的F0,疏灌草丛显著低于马尾松单优群落和常绿阔叶混交林群落(P<0.05),马尾松单优群落和阔叶森林下层芒萁F0差异不显著;疏灌草丛盆栽芒萁在最大荧光处的荧光强度(FP)也显著高于马尾松单优群落和常绿阔叶混交林群落的盆栽芒萁(P<0.05),马尾松单优群落下层盆栽芒萁与常绿阔叶混交林群落下层盆栽芒萁也具有显著差异(P<0.05)。3处群落下芒萁最大光化学效率(φPO)无显著差异。随光强从疏灌草丛到常绿阔叶混交林的减弱,芒萁的电子传递效率(ΨO)和电子传递量子产额(φEO)增大,而用于热耗散的量子比率(ψDO)和比活性参数(单位反应中心吸收的光能(ABS/RC)、单位反应中心捕获的用于还原 QA 的能量(TRO/RC)、单位反应中心捕获的用于电子传递的能量(ETO/RC))也增加,表明遮光处理后盆栽芒萁叶片单位面积吸收的光能增多,用于电子传递的能量增多,从而促进光合电子的传递。马尾松单优群落下芒萁单位内反应中心的数量最高,说明在马尾松单优群落最适应芒萁生长。性能指数(PIABS)随光强变化,呈马尾松单优群落>常绿阔叶混交林>疏灌草丛的规律。PIABS具有对某些胁迫比Fv/Fm更敏感的能力,能更好地反映胁迫对光合机构的影响[23-24]。

表 3 不同群落生境下芒萁的荧光参数比较Table 3 Comparison of fluorescence parameters of D. dichotoma in different communities

4 结论与讨论

植物的光合作用是一个复杂的生理过程,植物整体的净光合速率或光合潜力与自身生理遗传和环境因子具有密切的关系[25-26]。研究结果表明,在马尾松单优群落下层芒萁的Pn、Tr最高,Gs处于居中水平,Ci则处于较低水平,表明马尾松单优群落下层是芒萁生长的最适光环境。常绿阔叶混交林下层芒萁气体交换参数下降,而疏灌草丛芒萁Pn较常绿阔叶混交林低,而Tr较常绿阔叶混交林高,即表明遮光胁迫下芒萁光合作用对弱光环境的响应相对迟缓。在弱光条件下,降低LCP应该属于适应群落下层弱光生境的生理生态对策之一。最适合芒萁生长的光强生境属于马尾松单优群落的中等光强,而疏灌草丛和常绿阔叶混交林亦能自我调节维持正常生长表征其光适应范围较大。

芒萁在常绿阔叶混交林下Pn、Tr及Gs均取得最小值,在疏灌草丛群落取得最大值,说明不同群落生境下光强会影响芒萁的光合作用,马尾松单优群落的Pn与疏灌草丛、常绿阔叶混交林存在显著差异,疏灌草丛与常绿阔叶混交林不存在显著差异,说明光强的升高或降低都能使光合作用受到抑制,这与其他学者的研究相一致。此外,芒萁在疏灌草丛和常绿阔叶混交林下,Pn、Tr及Gs依旧随L的升高而增大,说明芒萁依然可以在遮荫环境和开阔环境下生长,芒萁的光照强度适应能力强。芒萁的LCP和LSP间跨度较大,说明适应的光强变化幅度大。具有较高的Pn、LSP和较低LCP、Amax的植物,无论是对强光环境还是弱光环境都有较强的适应能力。

受到胁迫后的Fv/Fm值先升高后降低,与叶片中叶绿素含量的变化趋势相一致,说明叶绿素含量的升高可使PSⅡ的φPO升高,当叶片中钠离子的浓度达到一定程度时,破坏叶绿体的结构,进而使植物的光能转换效率降低[27]。邹伶俐等[11]研究证明芒萁光合参数响应变化过程表明遮光和浇水处理在一定程度上缓解水分亏损和强光的胁迫影响,进而提高了Pn。马尾松单优群落下和常绿阔叶混交林下芒萁F0值较高,表明其叶绿素受伤害的程度较小,均说明适当的遮荫环境下更适应芒萁生长。Fm可反映PSⅡ电子传递情况[28-29],疏灌草丛下芒萁的Fp值普遍低于另2处群落,说明疏灌草丛下的环境对其叶片的φO影响显著,光合电子传导受到影响。疏灌草丛中的芒萁Mo、φPo、ψO、φEo均小于马尾松单优群落和常绿阔叶混交林,表明裸露生境对芒萁光合作用影响较大,但植株仍能存活。

叶绿素荧光参数的季节变化能反应植物1年的光适应情况,但影响植物光合作用的因素众多,变化原理有待进一步研究[30]。为进一步探究光强与生长分布间的关系,后续试验可选择分别人工室内实验、室外控制试验和野外空间序列固定样地,测定分析芒萁克隆植株的叶片与根状茎、不定根的形态生长指标以及新增孢子体数量,比较不同处理芒萁母株—克隆分株表型可塑性的差异。

因此,芒萁的Pn在马尾松单优群落下表现最高,而在疏灌草丛和常绿阔叶混交林下表现较低水平;马尾松单优群落下具有较高LSP、较低LCP,而马尾松单优群落下芒萁的Rd和AQY与疏灌草丛、常绿阔叶混交林均无显著差异,能够表征芒萁能在不同群落下层一定的强光和弱光环境下维持正常生长。马尾松单优群落和常绿阔叶混交林下荧光诱导曲线差异不显著,表明芒萁在适度光强范围内光合系统活性不会损伤,芒萁对环境具有较强适应能力。