劳动合同短期化对员工创新行为的影响

2019-06-04孙冉朱婷婷

孙冉 朱婷婷

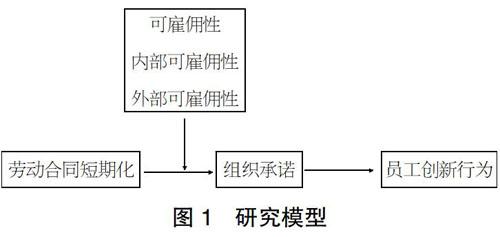

【摘 要】基于内部人感知理论和社会交换理论,论文以组织承诺为中介变量,以可雇佣性为调节变量,探讨劳动合同短期化对员工创新行为的影响。研究发现,劳动合同短期化趋势对员工创新行为产生显著的负向预测作用,组织承诺在劳动合同短期化与员工创新行为之间起中介作用。劳动合同期限越短,员工的组织承诺水平越低,就会表现出更少的创新行为。

【Abstract】Based on the theory of insider perception and social exchange, this paper takes organizational commitment as an intermediary variable and employability as a moderator variable to explore the influence of the shortening of labor contracts on the innovation behavior of employees. The study found that the shortening trends of labor contract has a significant negative predictive effect on the innovation behavior of employees, and organizational commitment plays an intermediary role between the shortening of labor contract and the innovation behavior of employees. It found that the shorter term of labor contracts, the lower the level of employees' organizational commitment, and the less innovative behaviors they would show.

【关键词】劳动合同短期化;组织承诺;可雇佣性;员工创新行为

【Keywords】the shortening of labor contract; organizational commitment; employability; innovation behavior of employees

【中图分类号】F272 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2019)02-0047-05

1 研究背景

劳动合同短期化主要指企业与员工签订的劳动合同期限与以前相比呈现大幅缩短趋势。相关资料和调查数据显示,除去无固定期限合同,目前劳动合同期限一般在3年及以下,1年期限的劳动合同比比皆是,以便于在不违反法律和劳动合同的前提下,企业可以随时解雇不能满足企业发展需求的员工,减少支付經济补偿金和各项福利保障支出,降低用工成本。关于劳动合同期限长短的研究有三种观点:一是雇佣保障能提高员工的工作满意度,提升其组织支持感,对员工创新行为有积极作用[10],所以建议企业签订长期劳动合同给予员工充分的心理安全,以提供良好的创新氛围;二是认为安全感与满足感是相关的,处于威胁状态下的员工会更加努力工作以确保自己职位安全并且维持他们的报酬奖金,所以工作不安全感会增加工作产出[3],这样看来似乎短期劳动合同更有利于促进员工创新;三是认为工作不安全感与员工创造力之间存在“倒U型”关系,员工创造力在中等不安全感水平下最高[2],因此对于每一个员工来说,都应该存在一个最优的劳动合同期限值,而非过长或过短。研究结果表明,劳动合同期限与员工工作行为表现之间的关系尚不明朗,因此,本研究从可雇佣性视角探讨劳动合同短期化对员工创新行为的影响。

可雇佣性是个人找到工作、维持工作及在需要时找到新工作的能力。可雇佣性又可进一步分为内部可雇佣性和外部可雇佣性。内部可雇佣性即指保持目前岗位或在企业内部转岗的能力,表现为员工在当前工作单位的可雇佣性。外部可雇佣性是指在外部劳动力市场获得理想工作的能力,表现为员工在当前工作单位之外的劳动力市场的可雇佣性。关于可雇佣性的研究有两种观点:一是可雇佣性会提升员工工作满意度及幸福感;二是可雇佣性会降低员工的威胁感,提高控制感,弱化变革对其带来的冲击及影响,其晋升机会和流动性都比较高[1]。根据已有研究猜测,内部可雇佣性会增加员工保有目前职位或晋升的能力,进而增加员工长期留在目前工作单位的预期,提升员工的组织承诺[11]。外部可雇佣性容易催生员工辞职或离职的想法,降低员工的组织承诺。

内部人地位感知是指员工个体感知到他/她是特定组织内部成员的程度。劳动合同期限短期化会增加员工的威胁感、降低其控制感,员工对自己是内部人地位感知减弱,外部人地位感知增强,员工与企业的交换更多遵循利益法则,而非责任法则,这会降低组织承诺水平。根据社会交换理论,人的一切行为都受到某种能带来奖励和报酬的交换活动的支配,这种交换包括经济性交换和心理性交换。组织承诺作为员工与企业进行社会交换的隐形纽带,会直接作用于员工工作行为表现,例如组织公民行为、创新绩效、非伦理行为等。内部可雇佣性高的员工会有长期留在目前工作单位的预期,内部人地位感知水平较高,会增加其组织承诺水平,而外部可雇佣性高的员工在劳动力市场上处于优势地位,很容易找到同等或更优的工作,对目前工作单位呈短期预期,会自主降低其内部人地位感知,降低其组织承诺水平。

基于以上考虑,本研究拟从可雇佣性视角出发,通过组织承诺的中介效应探讨劳动合同短期化对员工创新行为的影响。研究结果预计将从两个方面取得进展:一是检验劳动合同短期化对员工创新行为的影响;二是检验可雇佣性在劳动合同短期化与组织承诺关系中的调节效应。本研究有利于使企业树立科学的人力资源管理观念,权衡劳动合同期限带来的利弊影响,为企业应对用工成本上升和创新绩效的双重压力提供一定的理论指导意义。

2 理论与假设

2.1 劳动合同短期化与员工创新行为

劳动合同是企业与员工建立的一份契约,这份契约兼具经济性和心理性的双重特质,企业与员工就这份契约达成的共识进行经济性及心理性的交换[13]。根据内部人地位感知理论可知,劳动合同期限越短,企业与员工的预期潜在联系时间就会越少、联系水平就会越低,员工会认为自己不是组织的内部人,更多的认为自己与企业是短期的利益交换关系,员工的组织归属感水平就会越低,产生一种剥离感及无助感,从而与企业更多地进行经济利益交换而非心理性的交换。而创新是一项高风险高投入的活动,需要员工极大的参与度与投入度,内部人地位感知度越低,员工对组织的归属感越低,不利于产生创新行为。由此,本研究提出假设:

H1:劳动合同短期化负向影响员工创新行为。

2.2 劳动合同短期化、组织承诺与员工创新行为

劳动合同是企业与员工建立的一种经济性契约,组织承诺则是员工鉴于企业对其回报或者预期回报表现出的对企业的认同态度,亦可理解为是员工与企业之间的一种心理默契或者是心理契约。根据社会交换理论可知,员工与企业就某种经济或心理利益进行交换[6],达到利己目的,而此利己目的只有建立在互惠的基础上才能实现。企业为员工提供稳定的工作、舒适的工作环境、合理的工作报酬、实现人生价值的机会等资源,员工会回报企业优异的绩效、建设性建议、创新行为等,二者之间存在一条隐形的纽带,此纽带就是员工对企业的认同感及投入态度,即组织承诺。而劳动合同短期化使得企业不能为员工提供安稳的工作条件,员工的威胁感增强、控制感降低,其组织承诺水平也会下降,不利于表现出更多的创新行为。有研究指出,随着时间的推移,人们会对公司产生情感和态度,这也表示高水平的承诺、满意和信任。而劳动合同短期化使得员工在组织中持续工作的时间缩短,工作嵌入度降低,使得其工作转换成本降低,对组织的情感和承诺降低。大多数研究认为,组织承诺能够更好地预测员工工作行为。由此,本研究提出假设:

H2:组织承诺在劳动合同短期化与员工创新行为之间起中介效应,劳动合同短期化会降低员工组织承诺,进而对员工创新行为造成负面影响。

2.3 可雇佣性的调节效应

随着经济的发展和社会的进步,传统的雇佣观念发生了剧烈的改变,组织与员工逐渐形成了新型的契约关系,强调二者之间的交换关系,即组织期望员工提供高水平的工作绩效,员工期望在组织中不断提升自身的综合能力,即可雇佣性。根据马斯洛需求层次理论可知,生存与安全是人类最基本的需求,而可雇佣性是员工安家立命之本,对其行为态度产生关键性的影响。目前已有基于国内多家单位的实证研究,结果表明,员工感知到的可雇佣性显著增强了辞职想法和离职计划[7]。根据内部人地位感知理论可知,内部可雇佣性能增强员工继续留在组织的预期,其内部人地位感知水平较高,员工的归属感较强,对企业的忠诚度较高。而外部可雇佣性代表了员工的劳动市场竞争力,一般情况下,在拥有更好发展机会的时候,员工可能会选择离职,外部可雇佣性越高,员工会因为外部的一些机会或诱惑减弱其对企业内部的关注,自主地降低内部人地位感知水平,员工离职的几率就越大。由此,提出如下假设:

H3:可雇佣性在劳动合同短期化与员工组织承诺之间起调节作用。

H3a:内部可雇佣性正向调节劳动合同短期化与员工组织承诺之间的关系。

H3b:外部可雇佣性负向调节劳动合同短期化与员工组织承诺之间的关系。

基于以上分析,本文的研究模型如图1所示。

3 数据收集与变量测量

3.1 数据收集

本研究通过在MBA班发放纸质问卷和网上发放问卷相结合的方式,对企业员工进行调研,本问卷采用匿名方式进行填写,其中纸质问卷共发放135份,回收98份,有效问卷82份,网上问卷共回收68份,有效问卷51份,有效问卷共计133份。本研究调查对象性别均分,年龄基本在35岁以下,本科学历占比72%,在目前单位工作时间基本在5年以内,职级一般较低,普通员工占比42%,基层占比24%,中层占比27%。

3.2 变量测量

劳动合同短期化。目前国内外还没有关于劳动合同短期化测量的成熟量表,本研究利用劳动合同年限做连续变量趋势分析,以此来分析劳动合同短期化对员工创新行为的影响。

组织承诺。本研究采用张晓宁和顾颖(2010)翻译的Allen & Meyer(1990)组织承诺测量量表[12],该量表共计16道题目,测量组织承诺的三个维度,前6道题测量情感承诺维度,中间4道题测量规范承诺维度,后边6道题测量持续承诺维度,采用李克特五点制计分,经实证检验信度、效度良好。

员工创新行为。Janssen(2000)从提出创意、推展创意和实施创意三个阶段编制了量表[4],该量表包含9个测试项目,包括3个维度,采用李克特五点制计分。后刘智强等(2005)学者将其翻译成中文[9],在60家企业进行实证调研,量表信度为0.886。

可雇佣性。本文采用的量表是由曾垂凯修订Rothwell & Arnold(2007)開发的量表,包括外部可雇佣性与内部可雇佣性两个量表[5],共11个测量项目,前7个项目测量自我感知到的外部可雇佣性,后4个项目测量自我感知到的内部可雇佣性,采用李克特五点制计分。该量表的外部可雇佣性项目信度为0.86,内部可雇佣性项目信度为0.80。

4 研究结果

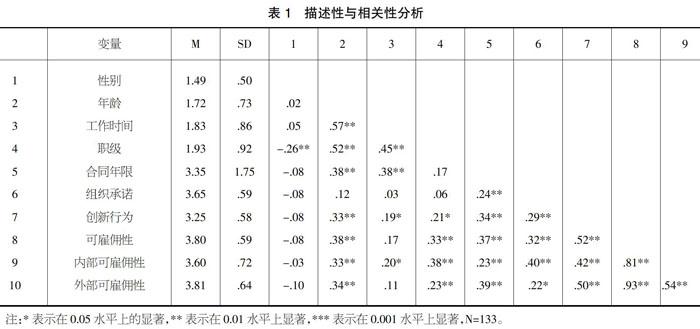

4.1 描述性统计与相关性分析

各变量的均值、标准差和相关系数如表1所示,相关分析结果显示劳动合同短期化与员工创新行为相关系数为0.34(在p<0.01上显著),劳动合同短期化与组织承诺相关系数为0.24(在P<0.01上显著),可雇佣性与劳动合同短期化相关系数为0.37(在p<0.01上显著),可雇佣性与组织承诺相关系数为0.32(在p<0.01上显著),这些为假设H1~H3提供了初步验证。

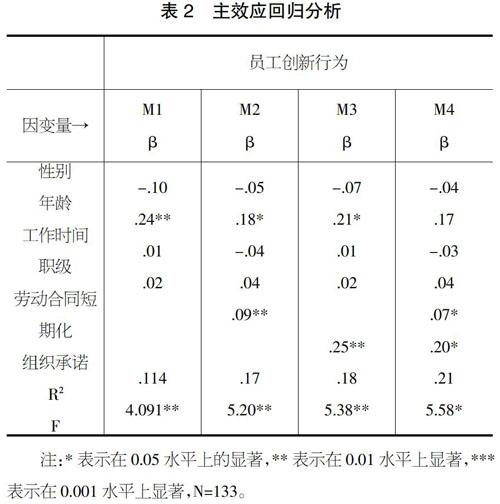

4.2 劳动合同短期化、组织承诺与员工创新行为回归分析

通过分层回归分析验证了劳动合同短期化、组织承诺与员工创新行为之间的关系。具体操作步骤如下:第一步加入控制变量(性别、年龄、在本单位工作时间和职级)进行回归分析,分析结果显示,M1(F=4.091,P<0.01)有效,其中,年龄对员工创新行为有显著的正向影响(β=0.24,P<0.01)。第二步加入自变量(劳动合同短期化)进行回归分析,分析结果显示,M2(F=5.20,P<0.01)有效,劳动合同年限对员工创新行为有正向影响(β=0.09,P<0.01),即劳动合同期限越短,员工创新行为表现越少,故假设1得到验证。第三步检验组织承诺的中介效应,对应结果M3和M4,结果显示M4(F=5.58,P<0.05)有效,对比M2(F=5.20,P<0.01)可知,组织承诺在劳动合同短期化与员工创新行为的关系中起部分中介效应,故假设2得到验证。

4.3 可雇佣性的调节效应回归分析

通过回归分析检验了可雇佣性的调节效应。具体操作步骤如下:第一步加入控制变量进行回归分析,分析结果显示,M5(F=0.77,P>0.05)不显著。第二步加入自变量(劳动合同短期化)进行回归分析,分析结果显示,M6(F=1.94,P<0.05)有效,拟合R2为0.07,(β=0.08,P<0.01),即劳动合同短期化负向预测员工组织承诺水平。第三步检验可雇佣性的调节效应,对应结果M7和M8。M8(F=3.04,P>0.05)不显著,说明可雇佣性没有起到调节效应,或者存在其他影响因素影响了其调节效应,故假设3没有得到验证。第四步检验内部可雇佣性的调节效应,对应结果M9和M10。M10(F=5.38,β=0.12,P<0.05)显著,根据图2可知,较高的内部可雇性水平下,劳动合同期限对组织承诺的影响更显著,故假设H3a得到验证。第五步检验内部可雇佣性的调节效应,对应结果M11和M12。M12(F=1.90,P>0.05)不显著,假设H3b没有得到验证。

5 结论与讨论

研究结果表明,劳动合同短期化对员工创新行为具有负向预测作用,即劳动合同期限越短,员工的创新行为表现越少,组织承诺在劳动合同短期化与员工创新行为之间起部分中介作用。本研究检验了可雇佣性在劳动合同短期化与组织承诺之间的调节效应,结果显示内部可雇佣性起正向调节效应,且在较高的内部可雇佣性水平下,劳动合同短期化对组织承诺的影响更显著,但是可雇佣性及外部可雇佣性的调节效应不显著,可能是受中庸之道及安于现状等文化环境的影响,在没有对目前工作状态产生特别不满情绪或迫于生存压力等原因,员工一般不会选择主动辞职。而可雇佣性可能受制于外部可雇佣性的影响,其调节效应也不显著,也可能存在其他因素影响了其调节效应。

本研究的理论贡献具体如下:

①提供了一个全新的视角研究劳动合同短期化问题。目前关于劳动合同短期化的研究集中在法学、社会学、经济学领域,管理学领域对其研究较少,本文开创性地提出劳动合同短期化对员工创新行为的影响这一研究,并通过实证分析,验证了劳动合同短期化通过组织承诺的中介效应对员工创新行为产生影响。

②探索性地提出可雇佣性的调节效应。关于可雇佣性的研究主要集中在员工离职和工作态度方面,本文以可雇佣性为调节变量,探索性地验证了其在劳动合同短期化与员工组织承诺之间的调节效应,虽然实证检验结果显示可雇佣性和外部可雇佣性的调节效应不显著,但内部可雇佣性的调节效应显著,为关于可雇佣性研究提供了一种新的思路和研究视角,也丰富了相关领域的研究。

本研究的管理启示具体如下:

①企业应该转变雇佣观念,认识到新的雇佣关系是建立在平等互惠的基础上,树立与劳动合同短期化趋势相容的人力资源管理理念[8];

②主动培育员工的内部可雇佣性,提升内部人地位认知水平,增强组织承诺水平和忠诚度;

③企业要扭转对组织承诺的认识,目前的雇佣关系下,要求員工绝对长期永久的组织承诺已不现实,相对的组织承诺才是比较科学的认识,这种组织承诺是建立在双方公平互惠、相互尊重的基础上,因此,企业要尊重员工、赏识员工、包容员工、帮助员工提升自我,树立良好的雇主品牌形象,会吸引更多优秀的人才。

本研究的局限性如下:

①问卷设计存在局限。关于劳动合同短期化相关研究较少,国内外都没有成熟量表,本研究仅以劳动合同年限和对待劳动合同期限变化的看法来测量劳动合同短期化,可能缺乏一定的科学严谨性。

②问卷发放存在局限。本研究有效问卷共计133份,样本量较少。此外,问卷发放对象较少,年龄、地域、单位等分布不均,可能会对研究造成一定的影响。

③研究方法的局限。受时间、精力、社会关系等限制性因素影响,本研究仅采用SPSS19.0对调查问卷数据进行分析,且只是横截面数据,缺乏纵向数据,可能会影响研究的科学严谨性。

本研究的展望如下:

①优化研究方法。扩大样本量,兼顾多种影响因素,并从纵向数据来探讨劳动合同短期化对员工创新行为的影响。

②关于劳动合同短期化目前没有成熟量表,但是劳动合同短期化趋势已不可扭转,并且对企业和员工造成的影响已不容忽视,所以在未来的研究中希望可以开发出信度和效度较高的量表。

③进一步探讨可雇佣性的前因及结果变量影响效应,丰富此领域的研究。

【参考文献】

【1】Ashford Susan J, Lee Cynthia, Bobko Philip. Content, Cause, and Consequence of Job Insecurity: A Theory-based Measure and Substantive Test [J]. Academy of Management Journal, 1989(32):803-829.

【2】Brockner J.Grover, S Reed, T F. & Dewitt. R L.Job Increcurity and Survivors Work Effort: Evidence of an Inverted-U Relationship[J]. Academy of Management Journal, 1992(35):413-425.

【3】Dekker, S. W. A. & Schaufeli, W. B.The Effects of Job Insecurity on Psychological Health and Withdrawal: A Longitudinal Study[J]. Australian Psychologist, 1995(30):57-63.

【4】Janssen,O.Job demands. Perceptions of Effort-Reward Fairness and Innovative Work Behavior[J]. Journal of Occupation & Organizational Psychology, 2000,73(3):287-302.

【5】Rothwell A,Arnold J.Self-Perceived Employability: Development and Validation of a Scale[J]. Personnel Review,2007,36(1):23-41.

【6】Wang C. Workplace Social Exchange: Substitutes and Neutralizers of LMX and TMX in Team Contexts[D]. East Lansing: Michigan State University, 2014.

【7】程骏骏,苏勇,王妤扬.能力匹配、可雇佣性和离职倾向:工作满意度的中介作用[J].当代财经,2015(2):66-75.

【8】何发平.立足可雇佣性 培育员工忠诚度——一个心理契约的视角[J].中国人力资源开发,2009(4):30-32.

【9】劉智强,邓传军,廖建桥,等.组织支持、地位认知与员工创新:雇佣多样性视角[J].管理学报,2005(10):80-94.

【10】张弘,曹大友.雇佣保障对员工创新行为的影响—组织支持感的中介作用[J].南京邮电大学学报,2014,16(2):26-32.

【11】张弘,赵曙明.雇佣保障、组织承诺与程序公平感知[J].经济管理,2009,10(31):100-105.

【12】张晓宁,顾颖.知识型员工的工作满意度与组织承诺关系研究—以西安高新区科技型企业为例[J].经济管理,2010(1):77-85.

【13】王贵军.心理契约感知、组织承诺与员工创新行为的关系研究[J].中国人力资源开发,2015(11):58-65.