中国农业典籍英译研究:现状、问题与对策(2009—2018)

2019-06-04王银泉

闫 畅,王银泉

(1.北京外国语大学国际中国文化研究院,北京100089;2.南京农业大学典籍翻译与海外汉学研究中心,南京210095)

中国文化“走出去”战略是中国在21世纪初提出的文化建设方针。作为战略实施最有效的方法之一,中国典籍英译在21世纪头十年进入了蓬勃发展的黄金时期[1]10。然而,选材长期以文学典籍为主、专业翻译人才空缺、受众接受度不高等问题的存在,造成了中国科技典籍英译进程的落后,其承载的文化难以实现有效的传播。本文以中国农业典籍英译为主题,对2009—2018年十年间有关农业典籍英译研究的状况进行回顾性总结,并从现有研究基础出发,阐述当前中国农业典籍英译所存在的问题,提出了较为详细的分析和行之有效的建议。

一、中国农业典籍概况

中国农书起源以农业生产知识的积累为基础,以书籍载体的出现为前提。农业生产不仅为中华民族的生存繁衍提供了丰富多样的衣食物品,也为中国文化的形成发展提供了色彩缤纷的精神资源,奠定了中华文明的物质基础和文化基础[2]6。因此,无论朝代如何更替,中国古代社会对农业生产技术的总结和农业生产经验推广的重视,直接促成了大量农业书籍的撰写与出版。

1.中国农业典籍的定义

根据农史学家石声汉[3]2、王毓瑚[4]1、经济史学家巫宝三[5]2等的定义,中国农书主要是讲述和总结中国传统农业技术与生产经验,兼及农业经营管理和农本思想的著作。

农业典籍作为科技典籍的重要组成部分,在学术研究中,因着眼点之不同,又被人们称为“农家书”“农事书”和“农学书”。农史研究早期,人们多称之为“农家书”,中期称为“农事书”,晚期称“农学书”,称谓的演变也反映出人们对农业典籍认识的逐渐深化。本文所讨论的“农业典籍”,就是农史研究中惯用的“农书”称谓。

2.中国农业典籍数目统计

农业典籍的数目究竟有多少,目前由于对农业概念的差异、范围和标准的不同,很难做出精确统计。2002年出版的《中国农业古籍目录》是国家科技部基础性项目“中国农业典籍的搜集、整理与保存”的研究成果之一,较为全面反映了中国农业古籍存佚及收藏情况,也完成了对流传海外的中国农书的较为系统的整理。全书共收录中国农书3705条,分为17类,覆盖农、林、牧、副、渔等广义农业的各个方面,是中国目前收录农书最多的目录书。该书的正编部分主要介绍了中国现存的农业古籍目录,包括校注性、解释性和汇编性等类农书2084种;副编部分介绍了中国和世界各地收藏的农书目录,包括《中国农业古籍佚目》《日本收藏的中国农业古籍目录》《美国收藏的中国农业古籍目录》等。

3.中国农业典籍的分类

中国农业典籍以种类多、内容丰富且深刻而闻名于世。王毓瑚在《关于中国农书》一书中将其按体裁及内容范围分为9大类,分别为综合性农书、月令体农书、通书型农书、天时及耕作专著、各种专谱、桑蚕专书、兽医专书、野菜专著、治蝗书;按内容的地域性划分为全国性农书和地方性农书;按农书的内容属性分为农业通论、农业气象、土壤耕作、农田水利、农具、虫害防治、农作物(粮食、经济作物)、蚕桑等等;按撰修者则分为私修农书和官修农书。

在众多农书中,成书于西汉晚期的《氾胜之书》一般被认为是中国第一部农书。《齐民要术》是北魏农学家贾思勰所著的一部综合性农书,被誉为“中国古代农业百科全书”,也是中国现存第一部完整的农书。《王祯农书》成书于元代,该书第一次对广义农业生产知识作了较为系统和全面的论述,并明确了中国农学的传统体系。《农政全书》基本囊括了中国古代农业生产和人民生活的各个方面,而贯穿其中的治国治民的“农政”思想,是《农政全书》不同于其他大型农书的特色所在。以上四部农业典籍被称为中国古代“四大农书”。

二、中国农业典籍英译研究文献分类

笔者在CNKI中国期刊全文数据库中,以“农业典籍英译”“科技典籍英译”“农业术语翻译”“茶经英译”等相近主题为关键词(关键词选择具有不确定性,但这几个关键词应该可以涵盖农学典籍外译的主体),按照主题对2009至2018这十年间发表的相关学术论文进行检索。经筛选与整理,共得到符合本题研究范围文献67篇(截至2018年9月)。本文对这些文献从论文发表年份、刊载论文的期刊、论文主题及涉及的研究方向等做了不同范畴的归类,并对研究现状进行了回顾性的总结与分析,以期达到承前启后的作用。

1.按年份分类

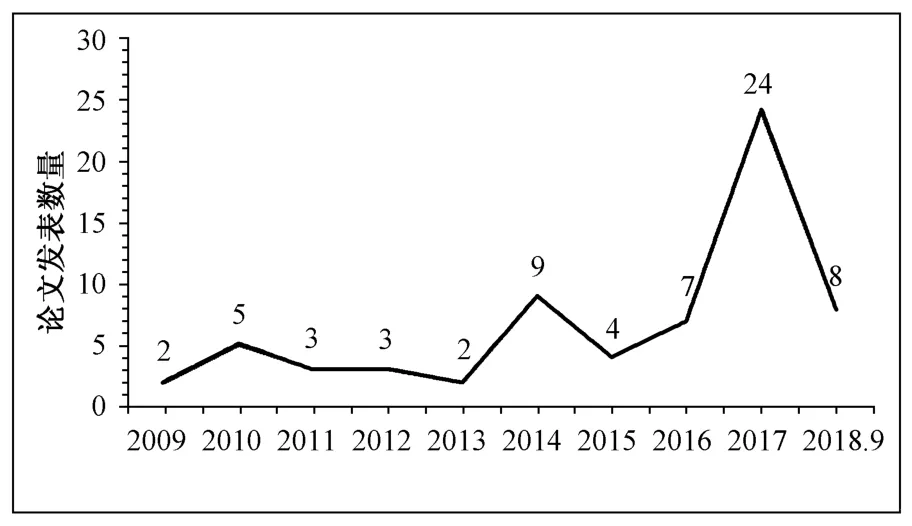

图1 2009-2018年十年间论文发表情况总览

由图1可知,按论文发表年份,学界对农业典籍英译的研究整体呈现增多趋势。其中,2009至2013年间的有效文献较少,2013年后的文献发表趋势呈现高低起伏状态。图1呈现了中国农业典籍英译的研究总量较少、总体发展趋势不稳定的特点;从中也可看出,学界对于中国农业典籍英译的研究重视程度偏低,系统而全面的研究少。

2.按刊物分类

对2009至2018年十年间登载有关本题研究文献的期刊进行分类,结果显示67篇论文共发表在36种期刊上,表1是发文量较多的3种期刊,表2是不同类型期刊的发文量统计。

表1 期刊名称及发文量统计

由表1和表2可见,发表在外语类、翻译类、文学类期刊上的文献较多,而发表在科技/农业类期刊、各类学报上的占比相对较少。据笔者统计和交叉分析,28.4%的文献发表在外语类期刊上,发表年份集中在2016至2018年间;19.4%的文献登载于翻译类期刊,发表年份集中在2014至2017年间,这说明近年来学界对于农业典籍英译及科技典籍英译研究的重视程度逐渐增强。值得一提的是,2009年“大中华文库”出版的《茶经》《续茶经》(The Classic of Tea&The Sequel to the Classic of Tea)英文全译本,为研究农业和科技典籍英译提供了完整可靠的译文材料,也因此出现了许多颇具价值的文献,如“茶典籍译文中异域特色的保留与文化增殖”“论典籍《茶经》《续茶经》中色彩用语的翻译策略”等等。中国农业典籍英译研究有望成为中国文化典籍外译及其研究的一个突出亮点。

表2 期刊类型及发文量统计

3.按研究主题分类

按照研究所涉及的主题进行分类是本文的重点。经过文献细读,我们将67篇文献的研究主题大致分为以下四个方向:(1)中国农业典籍英译的成绩、问题与难点;(2)农业典籍英译策略的选择;(3)文化因素对农业典籍英译的影响;(4)农业典籍的译介与对外传播。

三、中国农业典籍英译研究文献评述

(一)关于中国农业典籍英译的成绩、问题与难点的研究

中国古代典籍是古汉语的重要载体,数千年来积淀而成的“经史子集”汗牛充栋,其中可以借鉴的语言、文化资源远远超过现代汉语。据2008年国务院批准公布的首批《国家珍贵古籍名录》显示,流传至今的典籍至少有2392种;另有统计数字表明,在约3.5万种古典书籍之中,翻译成外文的仅占千分之二左右,而农业典籍英译本成果更少,仅占科技典籍英译本总数的0.85%[9]。具体情况如下:

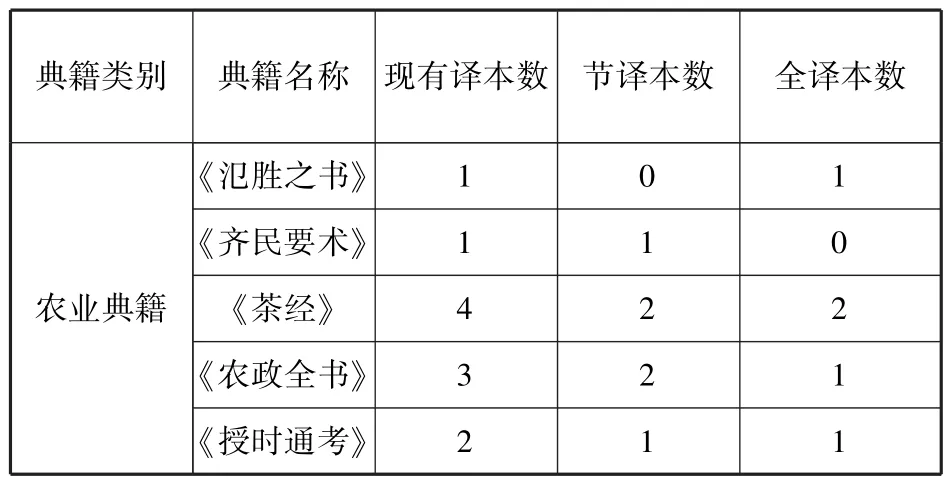

表3 我国主要农业典籍英译本数量

由于表3中数据[10]距今已有30余年,在此基础上,我们查找了最新译本情况,利用网络,以“某部农业典籍著作名称”和“英译”为关键词,进行逐条检索(如“氾胜之书 英译”)来收集信息,以期掌握目前存在的农业典籍英译本的情况。经过检索查阅,最终整理出五种成果相对较多的农业典籍英译本,如表4所示:

表4 五种农业典籍英译本的数目统计

按照出版时间顺序,我们对这五种农业典籍英译本情况进行以下详述,以展示当前中国农业典籍英译取得的成绩:

1735年,法国耶稣会士杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde)在其编撰的《中华帝国及其所属鞑靼地区的地理、历史、编年纪、政治和博物》(Description géographique,historique,chronologique et physique de l'Empire de La Chine et de la Tartarie Chinoise,简称《中华帝国全志》)卷二中,用法语译述了《农政全书》卷31-34有关种桑养蚕技术的内容,包括《总论》《栽桑法》《养蚕法》《蚕事图谱》《桑事图谱》等篇。1738年,英国出版商爱德华·凯夫(Edward Cave)在伦敦出版《中国帝国全志》英译本(Deion of the Empire of China and Chinese-tartar,together with the Kingdoms of Korea,and Tibet:Containingthe Geography and History(Natural as well as civil)of those Countries),译者不详。在第353-359页,译者将《中国帝国全志》中涉及《农政全书》《桑蚕》卷的部分转译为英文,这是《农政全书》在英语世界的首次译介。

1837年,法国汉学家儒莲(Stanislas Julien)受法国工部和农商部之命,将《天工开物》中涉及养蚕的内容和《授时通考·蚕桑门》译成法文,译本名为《桑蚕辑要》,由巴黎皇家印刷厂出版官刊本。此后不到十年,法文版《桑蚕辑要》便由其他汉学家和译者转译为英文、德文、意大利文、俄文、希腊文和阿拉伯文等语言,其中有四种译本为官刊本,受国家元首或内阁大臣之命翻译和出版,在世界范围内传播,创造了中国典籍外译的纪录。

1849年,英国传教士麦都思(Walter Henry Medhust)将《农政全书》的《桑蚕》篇翻译成英文(Dissertation on the silk-manufacture and the Cultivation of the Mulberry),并作为《农政全书》的节译本由麦都思等传教士在上海创办的墨海书馆刊行。

1849年,肖氏(C.Shaw)将《农政全书》卷35《木棉》译为英文,刊于《中国丛报》(Chinese Repository)第18卷第9期。1864年,该译文被转载于《中日丛报》(Chinese and Japanese Repository)。

1935年,William Ukers在纽约出版《茶叶全书》(All About Tea),书中翻译并介绍了《茶经》各章节的梗概。限于对中国文化的了解,William Ukers没有将《茶经》中的历史渊源和文化内涵一一详译,其译本略去了绝大部分与中国文化相关的逸事典故,因而未能完整传达《茶经》的神韵。

中华人民共和国成立后,一些学者致力于运用现代科学知识整理、研究中国农业典籍。1956年,著名农史学家石声汉出版《〈氾胜之书〉今释》一书,并于1959年完成对此书的英译,译本由科学出版社出版。《〈汜胜之书〉今释》的英译本亦在国外发行并再版4次。同时,石声汉出版了《〈齐民要术〉概论》,后开展了此书的英译工作。1958年,英文版《〈齐民要术〉概论》(A Preliminary Survey of the Book:CHI MIN YAO SHU)出版,但其中只包括原著3/5的内容。1971年,石声汉先生与世长辞,因此《〈齐民要术〉概论》的全译本并未得以面世,到如今《齐民要术》也没有完整的英译本再出版发行。

《四库全书》收录《授时通考》,1956年和1963年由中华书局和农业出版社分别出版,并有英、俄等多种外文译本在国外流传。1960年以来,西北农林科技大学依托其古农学研究室及珍本古籍特藏库中典藏的古代农书,校释、英译、出版了《〈农政全书〉校注》《<授时通考>校注》等农业典籍,完成了规模浩大、具有世界水平的农业遗产整理工程。

1974年,美国译者Francis Ross Carpenter英译了《茶经》(The Classic of Tea: Origins&Rituals),译本在1982年被收录于英国《大百科全书》(Britannica Encyclopedia)中,并于1995年再版。此部译作呈现了Carpenter鲜明的翻译风格,他使用准确的汉语拼音“Chájīng”来表示“茶经”,并重申了《茶经》是世界上首部茶著的事实。

2001年,有“美国茶圣”之称的James Norwood Pratt在自己的著作The Art of Tea的第一章前四节中,对《茶经》作了较为详尽的翻译、介绍和评述。

2009年,湖南人民出版社在“大中华文库”系列典籍中出版了姜欣、姜怡所译的《茶经》《续茶经》(The Classic of Tea&The Sequel to the Classic of Tea)。这部首次由中国人翻译的《茶经》全译本,由大连理工大学外国语学院典籍英译研究所的师生们比读、勘校、翻译而成。此举不仅填补了茶文化典籍对外翻译史上的空白,还对中国的古典茶文化进行了更为精深的阐释,使古老的茶文化在与世界多元文化的交流中获得新生。

不难看出,农业典籍英译事业在中国早已出现。尤其是作为译者的来华耶稣会士和汉学家们,将中国农业典籍全译或节译成西洋文字,为促进中学西传和文化交流做出了不可磨灭的贡献。但是,纵观经典文学、历史、哲学典籍英译取得的成就,中国农业典籍的英译成果却屈指可数,蕴含了博大精深中国文化的农业典籍没有受到学界相应的重视。这也反证了本方向的研究基本上属于一个有待开垦的处女地,具有较大的研究空间。同时,农业典籍英译的相关研究依然呈现零散状态,系统研究进展较慢,权威研究成果少,指导该领域翻译研究和实践的理论基本上呈现整体空白。

系统梳理并分析文献后发现,农业典籍英译的问题与难点主要有以下三个方面:

一是农业典籍原文内容专业性强、术语繁多。中国古代典籍通常由古汉语写就,农业典籍作为科技典籍的一种,具有语法意合、文字艰深、内容深奥、专业性强的特点,想要用另一种语言将原作者的本意与思想完全表达出来,本身就十分不易。

农业英语的文体特征鲜明,常用无人称词汇和专业术语。其中,专业术语指局限于表达本学科概念的准确、狭义的词汇,这些词汇在日常文本中很少出现,因而会给读者带来很大的理解困难,例如:扦插(cuttage)、亲本(parent)、根冠(cap)、粟/黍(sorghum)等。另外,中国传统农业文化孕育了一批表达独特和蕴含特殊含义的专有词汇,这些词汇很难在其他语言里找到完全对应的表达,如“负阴抱阳”“顺耕逆耕”“刀耕火种”“铁犁牛耕”以及一些农谚、口诀等,在翻译过程中很容易出现词汇空缺,常常需要译者在充分理解原文的基础上,综合使用多种方法来进行翻译,这大大增加了农业典籍英译的难度。此外,农业英语词汇通常具有一词多义的特点。例如,当提到施肥技术时,人们最先想到的英文对应单词可能是“fertilizer”,其实,中国农业生产中的汉字“肥”在用英语表达时有很多种译法:base manure(底肥)、top-dressing(追肥)、straw manure(草肥)、ash fertilizer(灰肥)等。一个“肥”字,在英语中多达数十种表达形式,正所谓异词同义,令人眩目。如果译者不熟悉中国农业生产语境下约定俗成的词组搭配,不懂得“择优录用”,译文就可能变成让业内人头痛的“夹生饭”[11]69。

二是农业典籍英译工作对译者能力的要求较高。对于农业典籍的译者来说,他们不仅需要懂得古汉语,拥有较强的汉译英能力,还必须具备农业科学知识,而实际情况是,同时具备这三种能力的译者寥寥无几,这就使得译文质量难以保证,农业典籍翻译及对外传播的效果很不理想,主要原因就在于此。中国文化典籍外译的译者主体主要为汉学家和中国译者。汉学家能够确保语言的地道性,但是,中国古代典籍往往承载着博大精深的文化内涵和民族精神,外国译者往往难以完全领会文字背后的深层含义,使得译文不能准确传达出原文的思想和精神。此外,他们受“西方中心论”和“本族文化中心主义”影响,大多采取迎合译语读者的归化翻译策略,翻译过程中不可避免会出现曲解、误译中国文化的现象。中国译者群体主要是懂得专业知识的学者或具备双语和翻译能力的专家,他们往往对中国文化的理解比较透彻,因此译文更能展现原文的文化内涵。然而,鉴于中西方语言文字和文化背景之间的巨大差异,中国译者如果采用异化翻译法,其译文可能较难为目标读者所接受。

三是目标读者对农业典籍英译本的接受程度不高。欧洲人早在17世纪就对中国的科技给予了相当多的关注,甚至认为“中国在公元3到13世纪之间保持着一个西方世界所望尘莫及的科学知识水平”[12]3。但是,从总体上看,欧洲人对于中国科学技术的关注主要集中在火药、印刷术、造纸术、医学、工艺品制作等方面,对于农业方面,欧洲人主要希望了解中国的灌溉、养蚕等实用技术,对于农耕技术背后蕴含的文化内涵,并没有更深入的兴趣。加上农业典籍的读者本来就是专业人士,非专业人士是不会读的。这在一定程度上妨碍了中国农业典籍的译介与对外传播。

不论是传教士还是中国译者,都深知儒家思想在中国社会中的重要性,但是目标读者的需求在一定程度上也决定了译者的选本。在翻译中国典籍的过程中,译者必然会慎重考虑、选择目标语国家读者乐意接受的内容、体裁和语言风格。尤其是传教士在开展英译事业时,为获取本国国王的全面支持,在目标文本的选择上,他们有时也不得不考虑国内读者的兴趣和需求。英国汉学家德庇时(J.F.Davis)在回顾18世纪法国传教士翻译中国主要文献时,将他们的译作分为“典籍与历史”和“文学”两类,并且特别指出“四书五经”等典籍类译作在欧洲不如通俗类译作受欢迎[13]65-66。而农业典籍作为科技典籍的一种,因其专业性强、理解难度大而使普通读者望而却步。

(二)关于农业典籍英译策略的研究

当前对于农业典籍英译策略的讨论主要集中在直译还是意译、语义翻译还是交际翻译等方面。笔者通过考察美国译者 Francis Ross Carpenter和中国译者姜欣、姜怡对《茶经》的英译本,比较了不同翻译策略产生的翻译效果,并对译者准确再现原语文化负载词方面的得与失进行了综合评价。

中国农业典籍在文体方面具有言文分离、行文简洁、古奥难懂、逻辑模糊等特点,若译者从头到尾仅采用直译,译文很可能会由于不符合科技英语逻辑连贯、准确严密、陈述客观的文体特征而无法为目标读者所接受。一般来讲,科技文本能够直译的尽量直译,同时竭力保留原文用词的特点,力求表达方法和原文一致[11]68。而当直译会导致歧义、直译不符合目标语语言习惯或者出现词汇空缺现象时,可以摆脱字面的束缚,进行意译。一般来说,中国科技典籍和文学典籍之间的界限不很明确,有些科技知识本身就与中国古代的文化哲学密不可分,这在一定程度上造成了中国古代科技典籍的信息不明[14]72。而这些蕴含着文化意蕴的科技信息若直译成英文极易曲解作者的本意,需要通过意译体现原文的深层含义。以《茶经》第五章“茶之煮”中关于饮茶杯数的内容为例:

“诸第一与第二,第三碗次之,第四、第五碗外,非渴甚莫之饮。”[15]38

这句话的大意是:煮出来的茶,第一、第二、第三碗为好,次一等的是第四、第五碗,除此之外,只要不是渴的厉害,就不值得再饮。在这句话中,陆羽提出了“饮茶不过三”的建议,字里行间蕴含着儒家的中庸思想,即对“度”的提倡。

美国译者F.R.Carpenter将此句译为:

“After the third cup,one should not drink more than a fourth or fifth cup unless he is very thirsty.”[16]160

中国译者姜欣、姜怡将此句译为:

“After the fourth or fifth bowl,the rest is no longer worth drinking,unless an urgent thirst needs to be quenched.”[15]39

F.R.Carpenter翻译此句时将原文的分句语序进行了调整,译文使用了由unless引导的条件状语从句,以达到形合、达意与简练的目的,而“not…more than”结构,不仅传达出了陆羽对中国文化中“度”与“中庸”等思想的提倡,且使行文富有逻辑性,可读性较高。反之,姜译则直接略去了陆羽对“饮茶不过三”的表达,着重突出后半句“非渴甚莫之饮”,没有准确体现出该句蕴含的“度”与“中庸”思想。因此,F.R.Carpenter的译文在衔接与达意上显然更胜一筹。

语义翻译和交际翻译在《茶经》的两个译本中同样出现多次。语义翻译和交际翻译是英国翻译理论家纽马克(Peter Newmark)提出的两种翻译策略。在语义翻译中,译者以原文为基础,在尽力不曲解、不改变源语文化内涵的情况下,以目标语言诠释原文涵义。而交际翻译要求译者尽量向目标读者及其文化靠拢,为读者排除文化差异造成的沟通或阅读中的障碍。纽马克认为,从某种程度上说,所有的翻译既是交际型的,也是语义型的,既是社交的,也是个性的,只是侧重点不同而已[17]62。事实上,在典籍英译的过程中,语义翻译和交际翻译很难有一个明确的界限与区分。虽然如此,两种翻译策略依然各具优劣。语义翻译有着逐字翻译、直译和忠实翻译的优势,但是译者需要更好地权衡文本的字面意义和引申意义之间的关系;交际翻译具备地道翻译、意译和归化等优势,但忽略文化差异的意译必然引起对等的失效。以《茶经》第一章“茶之源”中称赞饮茶功效的内容为例:

“…与醒醐、甘露抗衡也。”[15]6

美国译者F.R.Carpenter将此句译为:

“Its liquor is like the sweetest dew of Heaven.”[16]28

中国译者姜欣、姜怡将此句译为:

“…,whose effectiveness and efficiency are by no means less than that of the legendary amrita or nectar.”[15]7

陆羽在这里强调了饮茶对人体的好处,并盛赞茶叶的效果与醍醐、甘露可以抗衡。“醍醐”是佛教从印度传来的词,指的是从牛乳中提炼出的精华,在浴佛时将其浇于佛头之上,被称为“醍醐敬佛”;“甘露”即甜美的雨露,出自《老子》:“天地相合,以降甘露。”道家在以天尊济度众生时,常常普施甘露。陆羽把原来只具有物质性质的茶,升华到带有宗教联想的境界,如同佛教的醍醐与道教的甘露一样,茶道将成为一种新的精神引导。可以看出,这句话具有深刻的文化内涵,但Carpenter的译文只对“甘露”进行了解读,且由于其缺乏对东方宗教的了解,将“甘露”译为 “dew of heaven”,出自《圣经》:“May God give you the dew of heaven,and the good things of the earth,and grain and wine in full measure.”(“愿神赐你天堂的甘露、地上的美物、丰盛的粮食和酒”)在一定程度上缺失了文化内涵,但是这种语义翻译更容易被目标读者理解、接受,因此可读性较高。姜译采用交际翻译的策略,将“醍醐”和“甘露”分别译为“amrita” “nectar”。 《新牛津美语大辞典》对“amrita”的释义为 “a syrup considered divine by Sikhs and taken by them in religious observance”,即一种被印度锡克教徒视为圣水的糖浆,在东方神话中也被视为能使人长生不老的仙露;“nectar”一词源于拉丁语 “nektar”,意为 “(in Greek and Roman mythology)the drink of the gods”,即古希腊神话中众神饮用的琼浆。姜译实现了对等和达意,在传递出原文背后的宗教联想与文化内涵的同时,也体现了饮茶的保健功效。但不可否认的是,姜译的用词较为艰涩、生僻,在可读性上会略逊一筹。

(三)关于文化因素对农业典籍英译影响的研究

奈达(Eugene A.Nida)把文化因素分为五类:生态文化(Ecology)、物质文化(Material culture)、社会文化(Social culture)、宗教文化(Religious culture)、语言文化(Linguistic culture)。这些文化因素贯穿着典籍翻译的始末,而它们又极容易在典籍英译中缺失或被扭曲[18]114。典籍中蕴含丰富的文化因素,其中包括地名、人名、人物背景、客观物象背后的隐喻甚至目录、标题内容等。

作为《茶经》《续茶经》的主要译者,姜欣、姜怡从归化/异化策略的选择出发,结合相关语的文化地位,探析不同翻译策略对于与目标语和原语的文化地位的密切联系,指出归化的策略显示了目标语强势的文化地位,而异化策略则是平等的文化交流[19]60。

何琼在援引伊朗学者 Mohammad Salehi在Reflections on Culture,Language and Translation一文中的观点时指出,文化会对译文的语篇内容造成影响,因此文化传统的差异是产生文化意象差异最主要和最直接的原因[20]63。中国古代典籍是中国灿烂传统文化的结晶,因此典籍翻译更应当尽力体现原语文化价值,兼顾文本的完整性与文化内涵的传递。

周金龙认为典籍英译应采用显化策略[21]160。翻译的显化策略是指在文法、形式、内涵和方法上更倾向于明晰化的翻译,而隐化策略则要求译者根据目标语语言文化规则,淡化或隐去原文中的文化成分[22]72。而由于译者与目标读者所处的文化背景不同,在翻译过程中,对原语读者可以隐而不表的内容,必须对目标读者解释清楚。但是,译者也要避免过度的显化对译文可读性造成的影响。

樊丽捷认为,语言是文化的载体之一,典籍英译需要译者将文化因素充分考虑在内,树立文化翻译观,不仅掌握两种语言,更要理解两种文化[23]107。尤其是对于涉及更多的文化因素的典籍来说,译者应在内容和形式上做出调整以便向目标读者传达更为准确与达意的信息。

(四)关于农业典籍的译介与对外传播的研究

《齐民要术》《茶经》等农业典籍都曾被译成其他语言,在世界范围内传播,中国古代农耕文化和以农业为本的思想对欧洲及亚洲国家产生了深远影响。在英国,中国农业典籍中的思想在一定程度上对达尔文“进化论”产生影响[24]273;18世纪的欧洲甚至将中国作为参照系来探讨本国的诸多问题,传教士和耶稣会士的“中学西传”活动,促进了法国重农学派的产生,在重农主义思想的影响下,法国王太子甚至仿效中国皇帝,举行一年一度的亲耕礼,亲自扶犁以示对农业的重视[25]。在亚洲,20世纪50年代,中国农业典籍中所提倡的技术与经验对日本农业的发展产生了积极的推动作用。

邱龙虎也强调了来华传教士,如巴多明(Dominique Parrenin)、杜德美(Pierre Jartoux)、尚若翰(Jean-Gaspard Chanseaume)、卜弥格(Michel Boym)对于中国农业典籍对外译介的贡献[26]24。17世纪中后期,波兰传教士卜弥格曾出版《中国植物志》(Flora Sinensis)和《中国地图志》(Atlas Imperii Sinarum)等著述,其中涉及中国农业、动植物、风俗等多个方面,向西方世界传播了中国古代的科学与文化成果。传教士的翻译与出版不仅将中国的农耕智慧带到西方,更丰富了中西方文化交流的内容。

王银泉指出,虽然传教士翻译选本以儒家经典著作为主,但是在他们的“中学西传”活动中,中国农业社会的一些成就也被译介到了西方,甚至促成了法国重农思想的形成[27]141。法国耶稣会士韩国英(Pierre-Martial Cibot)曾翻译康熙皇帝在政务之余研究科学问题的心得之作——《康熙几暇格物论》,其内容涉及农学、生物学等方面。此外,法国耶稣会士钱德明(Jean-Joseph-Marie Amiot)编著的《北京传教士关于中国历史、科学、艺术、风俗、习惯的论文集》(Mémoires concernant l'histoire,les sciences,les arts,les moeurs,les usages,etc.des Chinois,par les missionnaires de Pekin,简称《中华杂纂》)第11卷收录的“对可能在法国种植的中国植物、花卉与树木的观察”(Observations sur les plantes,les fleurs et les arbres de la China,qu'il est possible et utile de se procurer en France)一文,不仅介绍了中国的各种植物作物和中国人的灌溉、施肥、耕种等实用科技,也对中国古代先进的农业生产技术给予了高度评价。

四、分析与建议

总的来说,中国农业典籍英译当前取得的成果是值得肯定的,但可供参考和研究的英译本数量较少,这一定程度上是由于农业典籍英译存在三难,即农业典籍原文内容专业性强、术语繁多、对译者的要求高、目标读者接受程度不高。为了进一步做好中国农业典籍英译及对外传播,我们抛砖引玉,提出以下建议:

1.推动复合型人才培养和读者导向的混合翻译模式

农业典籍属于科技典籍,专业性较强,不仅含有大量专业术语,也蕴含着许多文化负载词,为翻译造成了重重困难。又因翻译典籍首先需要准确将古代汉语译为现代汉语,再将现代汉语译成其他语言,常常需要调度不同专业的人才进行合作,过程复杂,耗时漫长。因此,在当前环境下,应当注重古汉语、英语(翻译)、农学等学科交叉人才的培养,改革当前外语和翻译教学模式,尤其是农林院校更加责无旁贷,应该培养具有农学、语言学、翻译学和跨文化交际学等跨学科能力的复合型人才。

当前精通中英文且具有农业专业知识以及古汉语理解能力的译者寥寥,这大大抑制了农业典籍英译事业的发展。为此,我们主张推进跨文化跨学科混合翻译模式,即不同文化、学科背景的译者联合起来,这些译者可能来自农学、翻译、汉语等不同专业,可能来自不同国家,甚至可能是译者与计算机、互联网等现代技术相结合的方式,通过合作翻译,取长补短,以达到更有效的文化传播,满足目标读者的需求。

2.灵活运用多种翻译方法和翻译策略

农业典籍不仅在文体上较为古奥,在内容上具有一定的专业性,也承载着丰富的文化内涵和民族精神。当前关于农业典籍英译的研究缺乏系统性与全面性,在翻译方法和策略的选择上,学界至今还没有达成统一。而由于专业不通、文化差异的存在,在农业典籍英译中难免会出现遗漏、误读、曲解、变形等情况,这就要求译者在翻译过程中谨慎选择翻译策略,来弥补语言形式上的不足,有时则需要灵活运用多种翻译方法和策略。

我们必须认识到,在翻译过程中,做到绝对的直译和意译、语义翻译和交际翻译、归化和异化,都是很难的,更加现实的做法是,这些翻译策略需要交替出现,对于承载着深邃文化内涵和科学知识的农业典籍翻译来说更是如此。按照文本类型来分,农业典籍属于信息型文本,蕴含着中国传统文化和哲学思想。以归化和异化的选择为例,译者若在翻译过程选择了归化策略,就需要变动原文的体裁、文化意象、语言结构等元素,努力使译文向目的语国家的语言习惯和文化价值观靠拢,从而实现真正意义上的文化交流;而异化策略则要求译文尽可能保留原有的风味,不改变原文语义、结构、文化意象等,这有助于目标读者直接、准确地解读异域文化,从而实现不同文化间的交流与碰撞。而对于一些文化负载词、特色浓郁词汇或文化典故,由于两种语言文化之间的鸿沟较大,单纯地异化将难以达到有效的交流目的,在这种情况下,为了使目标读者更好地理解,译者也会综合使用直译加注释等方式进行处理。

3.重视文化对等,突出“文化翻译观”

农业典籍不仅传递实用信息,也涉及较多的文化因素,如果译者不能准确地把握文字背后所蕴含的文化意义,就难以将原文信息原汁原味地展现给目标读者,甚至会造成不同文化间的误解。比如,美国译者Francis Ross Carpenter翻译的《茶经》中,就出现了文化内涵缺失、变形、曲解等诸多问题,这很可能是由于译者缺少对汉语语言和中国传统文化的深刻理解所造成的。可以看出,翻译看似只是语际间的文字转换,但能否准确表达出原语中蕴藏的文化内涵,取得文化对等,是译文是否成功的关键。为此,就弘扬和传播中国优秀传统文化来说,翻译农业典籍并保留其中具有文化内涵的词汇和体现古代中国哲学思想的内容,才能全面地反映古代中国农业、经济、政治、文化、风俗习惯等真实面貌。因此,译者不仅要灵活采用多种翻译方法和策略,准确达意地传递信息,更要尽量保留典籍中所承载的文化内涵与民族特色,使目标读者直观地感受中国文化。

文化翻译学派领军人物、英国翻译家巴斯奈特(Susan Bassnett)在20世纪80年代提出的“文化翻译观”认为:“翻译不应仅仅专注于文本,应当把文化作为翻译的一个标准;翻译不是一个简单的语言代码转换的过程,而是两种文化的交流;翻译过程中译者不应仅仅将目光停留在原文本上而忽视文化。译者应考虑到该译文在目标语语言文化中的等值作用。”[28]14同时她指出,翻译应突破语言范围的局限,以文化为单位,尊重文化因素和目标语文化,并侧重源语言信息在目标语境的可接受性。显而易见,“文化翻译观”对中国农业典籍英译及其研究具有很好的指导意义。

4.遵循传播规律,探索有效的译介模式

译介内容,即原文文本的选择十分重要。比如,《茶经》的英译迎合了世界范围内“茶文化”的热潮。古代传统的农业技术也许早已不适用于当今机器化大生产和人工智能的普及,但农业典籍仍具有珍贵价值,其蕴含的哲学思想、政治形态、生活方式、社会变迁等,无不展示着中国博大精深的历史与文化痕迹。因此,在译介内容的选择上应当偏向可以展现和传播中国传统文化内涵和民族精神风貌的文本,在必要的时候可以选择节译。

译介媒介对传播效果有着独特的影响,译介媒介可以是出版商、出版社,也可以指出版项目。虽然近年来中国政府面向世界推出了多项中国典籍翻译重大出版工程,但是中国出版社和出版项目与目标语国家的合作少之又少,而美国读者在选购译作时,会更倾向于选择由英语国家出版社出版的图书[29]68。2011年,由苏州大学王宏教授翻译的《梦溪笔谈》英译本(Brush Talks from Dream Brook)由英国帕斯国际出版社(Paths International Ltd.)出版,这是中国典籍对外译介和传播的重要成功案例之一。因此,中外出版社可以在选本、翻译、编辑、出版和营销等方面开展全方位的合作,促进中西文化交流的深度和广度。

译介受众,即译作的目标读者,是传播的最终目标。就读者接受而言,除了上文提到的对普通读者和专业读者采取不同的翻译策略之外,还应对目标读者与其所处社会环境进行深入的调研,了解其阅读习惯、兴趣、思维方式、心理需求等。此外,译者既不应忽视文化差异,也不能毫无原则地迎合目标读者认知、审美和心理偏好。

五、结语

中国农业典籍承载着灿烂而厚重的中国文化,能够传承至今,经受了时间与空间的考验,只有做好国际传播,才能进一步凸显其永恒的文化价值和历史价值,证明其世界性意义。我们不能忽视甚至必须强调的是,远在四个世纪前的明末清初西方耶稣会士来华阶段,博大精深的中国文化一经传播,与西方文化思想发生碰撞和交锋,就受到西方知识界的普遍青睐甚至高度赞扬。如今,加强对“中学西传”的研究并挖掘其时代内涵,不仅在于依据新的史料和学术观点,以全新的视角去解读中西文化交流的轨迹,重新审视中国优秀传统文化对西方知识体系和和文化思想曾经产生的巨大影响,更重要的是在于通过“中学西传”研究,可以厘清中西文化科技交流双向互动和双向受益的源头及发展脉络,证明中国文化对于世界文化的普遍性意义及贡献,彻底走出西方中心主义,公正客观看待中外文化与文明多元特征,证明西方模式并不是人类社会走向现代化的唯一路径,从而进一步坚持文化自信和文化自觉。习近平指出,中国特色的话语体系必须具有中国特色、中国风格、中国气派。在中国文化走出去和中外文化交流过程中,我们必须要做到的就是在坚持文化自信的基础上,能够在国际舞台上争取更大的自主话语权。