腐败如何影响了中国的环境污染?

——基于非正规经济的视角

2019-06-04余长林

余长林

(厦门大学经济学院、宏观经济研究中心,福建 厦门 361005)

1 引言

改革开放40年以来,中国经济增长取得了令世人瞩目的成就,但与此同时,中国腐败现象和环境污染问题较为严重。根据透明国际(Transparency International)组织发布的相关统计数据显示,2014中国的腐败感知指数(Corruption Perception Index,简称CPI)得分为36分,仅位居175个国家的第100位。从CPI得分来看,目前中国已属于腐败比较严重的国家。同时,根据世界各国环境绩效排名显示,2016年中国的EPI(Environmental Performance Index)得分为65.1分,位居180个国家中的第109位。如此的EPI得分和排名反映了中国的环境状况在不断恶化。研究表明,一国的腐败程度对环境质量具有重要影响[1-3]。那么,中国当前的腐败程度是否加剧了环境污染?腐败通过何种途径影响了中国的环境污染?考察上述问题不仅有利于我们分析腐败程度对一国环境污染的影响效应及其作用机制,而且对于如何实现经济、社会和环境的协调发展等问题具有重要的实际意义。

近年来,腐败对环境污染的影响已成为国内外学者的关注热点。Lopez和Mitra[1]研究发现,腐败虽然不会改变收入与环境污染之间的EKC (Environment Kuznets Curve)关系,但是腐败会提高环境污染以及EKC拐点的收入水平。Cole[2]遵循Welsch[2]的研究思路,利用1987-2000年94个国家的跨国面板数据研究发现,腐败对环境污染的直接效应为正,但腐败也通过降低收入水平间接减少了环境污染。Leitao[3]利用1981-2000年94个国家的跨国面板数据研究表明,腐败不仅提高了环境污染,而且提升了EKC拐点的收入水平。此外,少数国内学者也实证考察了腐败对中国环境污染的影响。李子豪和刘辉煌[4]利用中国1993-2008年省级层面的面板数据研究发现,腐败通过降低环境规制提高了中国的环境污染。

我们认为,腐败对环境污染的影响可能还依赖于非正规经济(the informal economy)。这是因为,正规经济和非正规经济部门均普遍存在政府官员的腐败现象[5]。一方面,由于正规经济部门的企业在生产之前往往需要获得营业许可证,因此为了获得营业许可,企业可能存在不得不向政府官员贿赂的动机。正规经济部门的官员腐败行为相当于政府向正规部门的企业征收了税收[6],进而可能会诱使企业为了节约贿赂成本而选择将正规经济活动转移到非正规经济部门规避环境规制进行生产,这样就可以避免对政府官员进行行贿,因而腐败可能通过扩大非正规经济规模而加剧了环境污染。另一方面,当非正规经济部门的企业向政府官员实施行贿时,官员腐败行为将促使企业为规避环境规制而继续从事非正规经济活动,这进一步扩大了非正规经济规模,因而非正规经济部门的腐败也可能加剧环境污染。同时,由于非正规经济活动具有强烈的隐蔽性和规避政府规制两个特征,因而腐败会进一步减弱环境规制的政策效果。Biawas等[7]研究表明,由于非正规经济的生产允许企业规避政府实施的环境规制政策,因而非正规经济规模越大,环境污染水平就越高,同时,腐败程度会扩大非正规经济对环境质量的负面影响,在不受管制的情况下,非正规经济将严重恶化环境质量[8]。

现有研究主要关注腐败对企业创新和经济增长的影响[9-10],仍然没有集中考察腐败、非正规经济与环境污染之间的关系。杨灿明和孙群力[11]认为2000—2008年中国非正规经济规模(非正规经济占GDP比重)介于14.19%—20.78%之间,这说明中国经济的非正规经济规模是非常巨大的,非正规经济规模的存在将会影响到腐败与环境污染之间的关系。为此,本文首先通过建立一个简化的理论模型考察了腐败对环境污染的影响及其作用机制,在此基础上,本文利用1998-2016年中国省级面板数据考察了腐败和非正规经济规模对中国环境污染的影响。

与已有研究相比较,本文的贡献在于:第一,在研究视角方面,由于非正规经济作为制度弱化的一个重要特征,将会减弱环境规制的政策效果,进而会影响到腐败与环境污染之间的关系,因此,为了考察腐败对环境污染的影响,必须考虑到非正规经济活动的影响。第二,在研究内容方面,本文不仅从理论上刻画了腐败对环境污染的作用机制,而且还实证考察了腐败和非正规经济对中国环境污染的影响,丰富和发展了腐败对中国环境污染影响的经验研究。

2 腐败与非正规经济对环境污染影响的理论分析

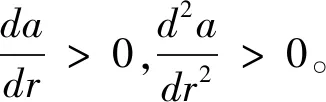

本节以Biawas等[7]、Choi和Thum[12]等研究为基础,构建一个基于生产部门污染(包括正规经济部门和非正规经济部门)的理论模型,从理论上研究腐败和非正规经济规模对环境污染的影响。正规经济部门遵守政府实施的环境规制,而非正规经济部门则会规避政府对污染实施的环境规制。假定企业能够同时在两个部门进行生产产出y,即:y=yI+yF。其中,yI和yF分别表示非正规经济部门和正规经济部门的产出规模。

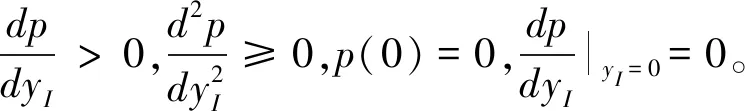

由于非正规经济活动的难以监测性导致从事非正规经济活动的企业向政府官员贿赂并不是一个普遍现象[12],因此,本文假设政府官员在监督非正规经济的生产活动时不存在腐败行为,仅考虑正规经济部门中的官员腐败行为。假定正规经济部门的企业在生产之前需要获得营业许可证,为了获得营业许可,企业存在不得不向政府官员贿赂的动机。本文假定正规经济部门中腐败官员的份额为λ,如果正规经济部门的企业碰到腐败官员,则必须向腐败官员贿赂bF以获得生产的营业许可,bF的大小依赖于正规经济部门的产出规模。参照Choi和Thum[13]的做法,假定政府官员完全决定贿赂bF的大小,为简化起见,本文假定bF=yF。当然,正规经济部门的腐败可能会诱使企业为了节约贿赂成本而选择将正规经济生产活动转移到非正规经济部门规避环境规制进行生产,这样就可以避免对政府官员进行行贿。因此,正规部门的腐败可能会通过扩大非正规经济规模而进一步减弱了环境规制的政策效果。

将企业产品价格标准化为1,企业通过选择yF和yI以使其经济利润达到最大化。企业成本包含四类:一是正规经济部门为了获得营业许可向腐败官员的贿赂成本;二是企业选择在非正规经济部门进行生产而被政府发现所面临的惩罚成本;三是环境规制给企业所带来的减排成本为a(r)*yF;四是企业产品的生产成本为c=c(yF+yI)。则企业的利润为:

π=yF+yI-λyF-p(yI)*yI-a(r)*yF-c(yF+yI)

(1)

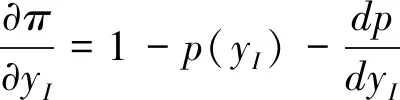

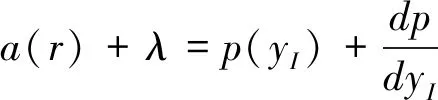

企业实现利润最大化的一阶条件为:

(2)

(3)

由(2)和(3)可得:

(4)

为了考察腐败程度λ对y、yF和yI的影响,本文对(2)和(3)式进行全微分,可得:

(5)

(6)

(5)式和(6)式表明:增加腐败程度λ,会引起y和yF下降,yI上升。由此,我们可得命题1。

命题1:非正规经济规模随着正规经济部门的腐败程度的提高而提高,总产出规模和正规经济规模随着腐败程度的提高而降低。

企业污染的总排放量为:

TE=(1-r)yF+yI=(1-r)y+ryI

(7)

通过在(7)式两边关于腐败程度λ求微分,可以考察腐败对环境污染的影响:

(8)

命题2:,腐败程度通过提高非正规经济规模增加了环境污染,腐败也通过降低正规经济规模减少了环境污染。

3 计量模型和数据

3.1 计量模型

为了验证前文理论分析的命题2,同时考虑到环境污染具有一定的滞后效应[14],本文建立了如下的动态面板数据模型:

epit=α0+γepit-1+α1corit+α2ieit+α3corit*ieit+ΘCit+μi+νt+εit

(9)

其中,epit、epit-1分别表示工业环境污染及其滞后项指标;corit表示腐败程度;ieit表示非正规经济规模;同时,我们还在估计模型中纳入腐败与非正规经济规模的交互项corit*ieit形式以考察腐败通过非正规经济规模对环境污染产生的间接影响。需要说明的是,本文的计量模型尚未能验证提高正规部门的腐败通过减少正规经济的生产规模对环境污染的直接效应,但根据腐败(cor)的估计系数符号,可以推断出腐败对环境污染的总体效应以哪一种效应占主导。Cit表示影响环境污染的其他控制变量,包括各省份的环境规制强度、第二产业增加值占GDP的比重、贸易开放度、研发强度、人均实际GDP及其平方项;μi为地区固定效应变量,νt为时间固定效应变量,εit为随机误差项。

3.2 变量与数据

(1)环境污染(ep)。本文选取人均工业“三废”排放量来度量中国各地区的环境污染,人均工业二氧化硫(SO2)、人均工业废水(ww)和人均工业固体废弃物(sw)三个变量均以对数形式进入估计方程。环境污染数据来源于CEIC数据库和《中国环境统计年鉴》。

(2)腐败(cor)。目前关于腐败程度的测度方法主要有两类:一类是基于问卷调查方法形成的主观性腐败评价指标,如透明国际组织发布的腐败感知指数(清廉指数)CPI和世界国家风险指南(International Country Risk Guide)中的腐败指数是其中两种比较有代表性的指标[2-3]。另一类是利用当地司法机关或检察机关的腐败案件立案数量来衡量腐败的程度[15]。鉴于腐败的主观评价指标在问卷设置和人员评价等方面存在主观性,无法避免测评的偏差性,而且难以获得地区层面的研究数据,因此,本文参考周黎安和陶婧[15]的做法,本文采用各地区检察机关腐败案件的立案数表示腐败程度,具体采用每万人党政机关工作人员的腐败案件发案数(cor1)和每万人地区总人口的腐败案件发案数(cor2) 来分别测度各地区的腐败程度。数据来源于《中国检查年鉴》和各地区的统计年鉴。

(3)非正规经济规模(ie)。目前,多指标多原因方法(Multiple Indicators and Multiple Causes,简称MIMIC)广泛应用于测度非正规经济的规模。MIMIC方法的基本思想主要是通过对内生变量(包含一定非正规经济信息的指标变量,如本文采用了实际GDP增长率和劳动参与率增长两个指标)和外生变量(非正规经济规模的原因变量,如本文采用了税收负担、政府规制、自我就业率、失业率、个人可支配收入五个指标)结构关系的描述来估算非正规经济的相对规模。本文利用MIMIC方法所测算的中国30个省份的非正规经济规模结果表明,1998-2016年全国平均非正规经济规模介于11.21%~15.72%之间。我们预期非正规经济规模的系数估计为正,即α2>0。数据来源于《中国统计年鉴》、《中国财政年鉴》、《中国人口统计年鉴》、CEIC数据库、《中国人口和就业统计年鉴》等。

(4)控制变量。①环境管制强度(er)。由理论分析结果显示,环境规制强度也对环境污染产生重要影响,因此我们在控制变量中也纳入了环境规制强度这一变量。目前该变量的相关数据难以获得且数据质量相对较弱[16-17]。本文运用各省工业污染治理投资额与工业增加值的比值来测度各地区的环境规制强度[18]。一般而言,环境规制强度越高,各地区工业污染治理的投资额也会越高,因此本文预期环境规制强度er的系数估计结果为负。数据来源于《中国统计年鉴》和《中国环境年鉴》。②人均实际GDP(y)。我们在计量模型中引入人均实际GDP(y)及其平方项(y2)以考察EKC假说。本文以1998年为基期并通过GDP平减指数进行平减得到各地区数据,数据来源于历年《中国统计年鉴》。③贸易开放度(open)。一方面,根据“污染天堂假说”,贸易开放可能使得一国从环境标准较高的发达国家或地区引进污染密集型工业,这提高了一国的环境污染[19];另一方面,贸易开放可能有利于一国获得环境清洁型的生产技术,这有利于降低一国的环境污染[3]。因此,贸易开放度的估计系数需要通过计量结果判断。本文运用各地区的进出口总额占GDP的比值来表示贸易开放度,数据来源于历年《中国统计年鉴》。④工业增加值占GDP的比重(manu)。本文采用该指标来反映各省的产业结构变动对环境污染的影响。本文预期该指标的估计系数为正。数据来源于历年《中国统计年鉴》。⑤研发强度(rd)。一般而言,研发强度越高,工业污染排放量一般也越少。本文采用各地区的研发经费内部支出占GDP的比值来表示研发强度,本文预期研发强度的估计系数为负。数据来源于《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》。本文采用的样本数据为中国30个省份(不包含西藏)的1998-2016年间的面板数据,表1报告了变量的描述性统计结果。

4 实证结果与分析

4.1 动态面板的系统GMM估计结果

由于解释变量中包含有被解释变量的一阶滞后项,因而计量模型(9)属于动态面板数据模型,采用系统GMM方法对动态面板数据模型进行估计较为适宜。在进行系统GMM估计时,本文采用Sargan检验来判断工具变量的有效性[20]。同时,本文将非正规经济规模、腐败以及两者的乘积项视为内生变量进行系统GMM估计。模型设定的检验结果表明,Sargan检验结果表明工具变量的选取整体上是有效的,因而本文采用系统GMM进行估计是恰当的。表2显示了动态面板数据模型的系统GMM估计结果。

表1 变量的描述性统计

数据来源:根据作者统计测算。

如表2所示,估计(1)—(3)为仅将本文最为关注的非正规经济规模变量、腐败变量及非正规经济规模与腐败的乘积项作为核心解释变量的估计结果,腐败变量采用每万人党政机关工作人员的腐败案件发案数(cor1)来度量。结果显示,滞后一期的环境污染变量的估计系数显著为正,说明了环境污染本身存在惯性特征,说明动态模型设定较为合理。腐败变量(cor1)对环境污染在1%的显著性水平下产生显著的负面影响。上述回归结果意味着贿赂通过正规经济部门与非正规经济部门对环境污染的总体效应为负,因而本文的实证结果表明中国的腐败程度总体上削弱了环境污染,进而有利于改善中国的环境质量。腐败与非正规经济规模的交互项(cor*ie)的估计系数值均为正,并且在1%的显著性水平下对环境污染存在显著影响。这一结果意味着腐败通过提高非正规经济规模而增加了中国的环境污染,从而恶化了中国的环境质量。因此,本文初步的计量结果验证了命题2的基本结论。实际上,一方面,提高正规经济部门的官员腐败程度减少了正规经济的生产规模而降低了环境污染,这是腐败对环境污染的直接影响。另一方面,提高腐败程度相当于政府向官方部门的企业征收了税收,这将会激励企业将正规经济活动转为非正规经济活动,进而会扩大非正规经济的生产规模,由于非正规经济的生产允许企业规避政府实施的环境规制政策,因此提高腐败程度通过扩大非正规经济规模而提高了环境污染,这是腐败对环境污染的间接影响。因而,本文的估计结果表明,腐败对中国环境污染的影响以直接效应为主。此外,非正规经济规模(ie)对环境污染的影响至少在5%的显著性水平下为正,因而非正规经济规模恶化了中国的环境质量。由于腐败与非正规经济规模的乘积项的估计系数显著为正,说明腐败加剧了非正规经济规模对中国环境质量的恶化效应。

表2中的估计(4)—(6)是在计量模型中纳入其他控制变量后的估计结果。结果表明,纳入其他控制变量后,本文的核心解释变量非正规经济规模、腐败程度及其非正规经济规模与腐败程度的乘积项的系数估计符号及其显著性水平并未发生明显变化,这说明了本文估计结果具有一定的稳健性。此外,非正规经济规模的估计系数至少在10%的水平下显著为正,说明非正规经济规模的增加提高了环境污染,并且腐败程度越高,非正规经济活动对环境的负面影响也越大。正如命题1所指出,提高腐败程度降低总产出和正规经济部门产出的同时,也提高了非正规经济部门的产出,因此加剧了非正规经济部门对环境质量的负面影响。

控制变量的估计结果表明:环境规制强度对中国环境污染影响至少在5%的显著性水平下为负,因此提高环境规制强度有利于中国环境质量的改善。人均GDP与三种环境污染指标之间呈现显著的倒“U”型关系,这验证了环境库兹涅茨曲线(EKC)假说,即当人均GDP较低时,环境质量随着人均GDP的提高而逐步恶化;随着人均GDP提高到某一临界点,环境质量随着人均GDP的提高而逐步改善[18]。贸易开放度(open)的估计系数至少在10%的水平下均显著为正,因此贸易开放度对中国环境污染的正面效应(污染天堂假说)大于负面效应(环境友好型技术),国际贸易整体上不利于中国环境质量的改善。工业化水平manu的估计系数在1%的显著性水平下显著为正,说明工业化提高了三类环境污染物的排放量。研发强度(rd)的估计系数至少在10%的水平下显著为负,说明研发和创新有利于改善中国的环境质量。

表2 动态面板的系统GMM估计结果(腐败变量:cor1)

注:*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;括号内的数字为系数估计值的z统计量,误差为稳健标准误差。

4.2 稳健性估计

为考察估计结果的可靠性,本文以每万人地区总人口的腐败案件发案数(cor2)来度量腐败程度对计量模型(9)进行稳健性估计。表3显示了基于腐败变量(cor2)的稳健性估计结果。

表3中的估计(1)—(3)是将非正规经济规模变量、腐败变量以及腐败变量和非正规经济规模的乘积项作为核心解释变量的回归结果,估计(4)-(6)是纳入其他控制变量后进行回归所得结果。所有估计结果均表明,腐败与非正规经济规模的乘积项对环境污染的影响在1%的水平下显著为正,腐败对环境污染的影响至少在5%的水平下显著为负,非正规经济规模对环境污染的影响至少在10%的水平下显著为正,说明腐败通过扩大非正规经济规模对环境污染的间接效应为正,腐败对中国环境污染的总体效应为负,因而腐败有利于中国环境质量的改善。而且,腐败程度越高,非正规经济对中国环境质量的负面影响也越大,进而说明了前述估计结果是稳健的。

表3 稳健性估计结果(腐败变量:cor2)

注:同表2。限于篇幅,表3只报告了核心解释变量的估计结果,省略了其他控制变量的估计结果,备索。

5 结语

本文在纳入非正规经济的情形下,从理论和实证上考察了腐败和非正规经济规模对环境污染的影响。本文主要的研究结论为:第一,理论研究显示,一方面,腐败通过减少正规经济的生产规模降低了环境污染,这是腐败对环境污染的直接效应;另一方面,腐败通过扩大非正规经济规模提高了环境污染,这是腐败对环境污染的间接效应。腐败对环境污染的影响依赖于上述两种效应以哪一种效应为主导。第二,计量结果表明,腐败通过扩大非正规经济规模对中国环境污染具有显著正向作用,腐败程度对中国环境污染具有显著负向作用,因而腐败对中国环境污染的直接效应占主导。非正规经济规模增加了中国的环境污染,腐败程度加剧了非正规经济对中国环境质量的负面影响。第三,环境规制强度的提高显著降低了中国的环境污染,有利于改善中国的环境质量;中国工业环境污染与人均GDP之间存在环境库兹涅茨曲线关系;贸易开放度、工业化和研发强度等因素对中国的环境污染具有重要影响。

基于上述研究结论,本文得到两点政策启示:第一,由于腐败程度越高,非正规经济对环境的负面影响也越大,因此控制腐败有利于降低非正规经济对中国环境的负面影响,进而从总体上改善中国的环境质量。因此,本文建议中国政府应继续加大反腐力度,这对于实现中国的经济增长和环境质量改善的“双赢”具有重要的理论和实际意义。第二,由于非正规经济规模的增加将对中国环境造成不利影响,而且非正规经济行为的存在为企业规避环境规制提供了较大的可行空间[18],非正规经济的存在恶化环境质量的同时,一定程度上加剧了腐败对中国环境污染的影响。所以,本文建议政府部门应加大对非正规经济的监督和管理,制定合理有效的税收政策使非正规经济活动逐步“显性化”[18],严格控制非正规经济规模,这不仅有利于减少非正规经济规模对中国环境质量的负面影响,而且在一定程度上有利于降低腐败对中国环境质量的恶化效应。