以对象模型的建构谈科学思维的培养

2019-06-03金嵩洲

金嵩洲

摘 要:模型建构是科学思维的重要组成部分,是培养学生物理学科核心素养的重要途径.对象模型是物理模型中具有代表性的一类,在对象模型的教与学中,通过实验、操作等活动,识得对象模型的基本特征;通过情景实践,习得建构对象模型的主要方法;通过迁移应用,悟得对象模型传递的科学思维、物理观念,有利于学生真正掌握对象模型建构的方法,提升思维品质与学科素养.

关键词:科学思维;模型建构;对象模型

一、引言

学科核心素养是学科育人价值的集中体现.物理学科核心素养包括“物理观念”“科学思维”“科学探究”和“科学态度与责任”四个维度[1]4.其中,“科学思维”指从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式;是基于经验事实建构物理模型的抽象概括过程[1]5.科学思维具有四个要素,即模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新.本文以《等量异种点电荷的电场》教学为例,探讨在这类对象模型的建构教学中如何进行科学思维的培养.

二、对象模型的建构

基于物理问题的特点,可以将物理模型分为以下四类:对象模型、条件模型、理论模型和过程模型.对象模型是根据所要研究的对象,抓住主要、本质因素,将物质自身形态理想化,从而建立起能够反映研究对象主要特征的模型[2].典型的对象模型如质点、点电荷、理想气体等.

(一)在实验、操作的活动中,识得对象模型的基本特征

建构主义认为:活动提供了动机……活动是动机、动作和操作三者的联合体,由此建立了知识建构模型的潜在桥梁[3]5.学习者通过活动,获取并加工信息,逐渐进入模型建构的心智状态.

生2(续):电场强度是矢量,矢量叠加要用平行四边形定则.

师评:哦,原来是这样啊!(师佯装恍然大悟,部分学生茅塞顿开)大家要注意,是矢量叠加.请大家再定性画一下平面上C点的合场强.

生3:……

师评:经过图示体验,大家已经可以看出,采用叠加的思想,可把平面上任意点的场强大小和方向画出来,然后再把这些点所在处的场强信息用“线”连起来……结果有点像初中时学过的什么线?

生齐声:磁感线.

师评:法拉第提出用画“电场线”的方法来形象描述电场中各点场强的大小和方向。汤姆逊评价:在法拉第的诸多贡献中,最伟大的就是“力线”概念.比较精确的示意图需要其他数学和物理知识.科学家们已经画出了等量异种点电荷电场线的示意图(如图2所示).我们用实验来模拟一下“等量异种点电荷”周围的电场线.

师引导:请大家对照课本示意图,仔细观察、对比……

师问:等量异种点电荷的电场线是否只存在于实验所在的平面内?

生4:……

师评:定性比较两个不同位置场强大小的依据是什么?

生5:可以通过比较电场线的疏密……

师问:如何画等量异种点电荷周围的等势面?

生6:电场线与等势面处处垂直……

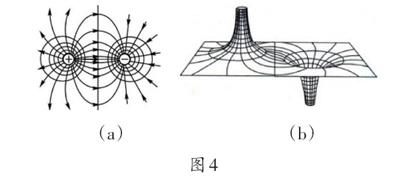

师评:非常好……(师投影图4)请大家观察,等量异种点电荷连线上电势如何变化,连线的中垂线上电势有什么特点……

生7:……

师拓展:在场源为点电荷的电场中,我们还可以记忆电势公式φ=kQ/r,用这个公式进行单个点电荷在某一位置的电势计算,再用标量代数相加的方法,就可获得某一位置的合电势.

(二)在多维情景的实践中,习得建构对象模型的主要方法

建构主义认为:课堂实践的方向是鼓励学生不断参与,促进学生的理解[3]240.实践是有效的教学活动,学生通过丰富的情景实践,相互交流、分享、启发,习得方法,学习力、理解力、科学思维得以提升.

1.从一维到多维

情景1:如图5(a)所示,在空间坐标系Oxyz中,A、B、M、N分别位于x负半轴、x正半轴、y负半轴、z正半轴,并且AO=BO=MO=NO;现在A、B两点分别固定等量异种点电荷+Q与-Q.

[教學片段]

师问:O点场强小于N点场强吗?

生1:……

师问:M、N两点电场强度相同吗?

生2(思考片刻后):应该不相同吧,感觉至少方向不相同.

(由于未接触过三维视角,大部分学生觉得M点与N点的场强不相同)

师评:似乎很有道理!大家也是这么想的吧!有没有同学有不同见解?

生3:应该是相同的,方向也是相同的,都是沿x轴正方向.首先由于距离相等,+Q与-Q在M点的E+和E-大小相等,再用平行四边形合成……

师评:分析得很到位.我们不妨把这个三维问题转化到二维视角下重新审视,如图5(b),EM合方向沿x轴正方向……感觉有时可能是不可靠的.

师问:试探电荷+q从M点移到O点,其电势能如何变化?

师问:大家再想一想,z轴上的E合方向往哪里?

师追问:那整个yOz平面内,E合指向何处?

师再追问:那在yOz平面内,移动+q电荷,其电势能怎么变?

(哦!原来yOz整个平面是个等势面呀!教室一角突然传出喃喃声,一学生醍醐灌顶.接下来是星星点点的应和声,全班同学恍然大悟)

师追问:如果取无穷远处为电势零点,yOz平面电势多大?

学生你一言、我一语,答案却惊人地一致,水到渠成,教师会心一笑,补充道:“当然我们还可以用电势公式φ=kQ/r,再作标量代数相加,亦可.”

2.从静态到动态

情景2:如图6所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+ Q 和-Q.在它们的水平中垂线上固定一根内壁光滑的绝缘细管,有一电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入.研究小球以v0入射,运动至关于+ Q 和-Q连线对称位置的过程.

[教学片段]此时学生已经储备了模型的基本特征和一些简单的研究方法、技巧,为激发学生持续学习,接下来设置学生合作主题研究环节.

师:老师手中有多个“锦囊”,每个“锦囊”中都有一个讨论的主题,大家四人一组,每一组选一个代表来抽取“锦囊”,然后分组讨论,最后派代表陈述你们讨论的结果.

主题1:管壁对小球的最大弹力是多少?

主题2:小球受到的电场力如何变化?

主题3:小球的速度如何变化?

主题4:系统的电势能如何变化?……

(学生分组探讨片刻后,分主题抢答、陈述)

A组代表陈述主题1:……

B组代表陈述主题2:……

3.从单组到多组

情景3:如图7所示,四个点电荷分别位于正四面体的四个顶点A、B、C、D处,其中A、D两点处为+q,B、C两点处为-q.已知P为AB边中点,Q为CD边中点,M为AD边中点,N为BC边中点.

师:大家学得很认真、很投入,哪位同学能说一说,你学到了哪些处理等量异种点电荷问题的方法.

生:三维问题往往可转化为二维、一维问题……场强、电势的研究更多地关注某一位置、状态,速度、能量变化的研究更多地关注过程……多组本质上就是单组的“叠加”……大家思维碰撞,各抒己见……

(三)在类比、对比的迁移中,悟得对象模型传递的核心观念

“学以致用”是教育教学的根本目的,学习迁移实现了已有知识、技能、方法在新情境中的应用[4]247.

素材:空间直角坐标系Oxyz中,M、N两点位于x轴上,H、G、P三点坐标如图8所示,M、N两点处固定着一对等量异种点电荷,它们在G点的合场强为E,方向沿x轴正方向.另有一正点电荷固定在P点,它在G点处的电场强度大小也为E.

[教学片段]此刻已是教学迁移环节,课堂教学接近尾声,部分学生的专注度开始下降;另一方面思维的难度、深度在持续加大,故此时安排“对垒”形式,维系学生学习的专注度,引领部分学生攻艰克难.

教师:接下来教室中的八个小组,四个小组为一编队,首先由编队A中的同学设问,编队B中的同学作答,然后B队问A队答,这样为一轮.如此轮换,共进行五轮,看哪一编队把另一编队问倒……

学生马上都抖擞精神、摩拳擦掌、跃跃欲试……

擂题1:G点与H点的合场强孰强孰弱?

擂题2:O点与H点的电势孰高孰低?

擂题3:将一试探电荷+q从G点移到H点,电势能如何变化……

师:学习了这节课后,大家感受最深的是什么?

生:“疊加”思想……矢量叠加与标量叠加有本质区别……电势能的变化看电场力做功……情景在变,但其实主要就是研究场强、电势、电势能、速度这些核心物理量……学生突突地说出自己内心的想法……

三、建构对象模型的建议

(一)活动的启发性

活动能提供丰富的感性材料,使抽象的物理过程具体化、形象化,有利于加深学生对物理知识的理解[5]138.教师预设的实验等活动应该是低起点的,有目的、有启发的.如模型建构的伊始,从特殊位置到一般位置的研究,不断加深学生对“叠加”思想的体验.

(二)情景的多样性

皮亚杰认为:认知图式的发展是一个不断建构的过程.当学习者已有的各种图式不适应新的外部刺激时,学习者能动地“调节”“改变”旧的图式,建构新的图示[5]107.有经验的教师往往能提供多样化的情景,设置由浅入深的认知、建模顺序,让学生在实践中不断深化对某一知识、方法、技能的理解、运用.

(三)迁移的综合性

奥苏伯尔认为:“不断分化”和“综合贯通”是人的认知组织原则[4]242.课堂的时长、容量是有限的,迁移环节其实是巩固提升环节,此时已不太可能呈现多个内容,要求教师对素材的设计高度浓缩,能利用一两则素材、情景,完成对课堂主要学习内容的提炼.

(四)学生的主体性

学生才是学习的主体.学习过程是学习者把自身置于一个开放的系统,通过吸收、输出、反馈和评价等对信息进行加工[5]87.模型学习初期采用师生问答形式,学习深入时采用主题讨论形式,最后采用大组对垒的形式,慢慢地由教师引领过渡到学生主体.教师需要有智慧与气度,有选择地把课堂还给学生.

模型教学是物理教学的重要内容,是培养学生科学思维的重要途径.能否抽象为对象模型,有一定的理想化条件,可以活动为载体,识得对象模型的基本特征;对象模型应用的场合众多,以多维情景实践为抓手,习得建构对象模型的主要方法;方法迁移、建立物理观念是物理教学的终极追求,以迁移应用为制高点,融会贯通,悟得对象模型折射的科学思维和物理观念.学生主体,在模型建构中思维品质得以提升.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]王晶莹,等.中学物理教师对科学模型教育认识的实证研究[J].全球教育展望,2016(2):93.

[3]莱斯利·P.斯特弗,等.教育中的建构主义[M].高文,等译.上海:华东师范大学出版社,2002.

[4]皮连生,等.教育心理学[M].4版.上海:上海教育出版社,2011.

[5]封小超,等.物理课程与教学论[M].北京:科学出版社,2005.