大学生就业区域差异分析

2019-06-03陈莉周娟

陈莉 周娟

关键词:大学生;就业;地域性差异

基金项目:安徽省省级大学生创新创业训練计划项目(编号:201710383027)

中图分类号:F24 文献标识码:A

收录日期:2019年2月27日

引言

安徽省作为华东地区的人口大省,每年为周边省份输出大量的人力资源。自古以来徽人重文,因此在安徽省内各个地区教育认知和教育水平都相当发达。就高等教育来说,安徽省内有985、211等全国名校,也有综合实力相当强劲的一本院校,甚至各个地级市也有属于自己的二本、三本院校。因此,安徽省内不乏高等人才,但是每年毕业季,安徽省就会源源不断地向各个经济发达的东部沿海地区输送人才,而笔者查阅了各大高校的毕业报告发现“孔雀东南飞”的情况仍然是长期存在的。于是一些专家学者将大学生就业问题着眼于就业区域流向这一方面。的确,区域经济的发展成为现如今大学生选择就业城市的一个重要问题。高校毕业生作为接受过高等教育的高质量人力资源在选择就业城市的过程中会考虑到区域经济发展等问题。正是如此,一方面区域经济的发达带来人力资本的健康发展;另一方面人力资本又成为促进经济发展的重要因素。如何将区域经济的发展和人力资本合理配置,成为当前专家学者所需要研究的命题。而本文重点研究的就是大学生就业流向的区域差异对大学生就业所造成的影响。

一、大学生就业区域流向现状

(一)全国大学生就业流向现状。就全国范围来看,西部、中部、东部三大区域的毕业生分布不均衡。“孔雀东南飞”是大部分毕业生在选择工作时奉若圭臬的一句至理名言。不仅仅是区域不平衡,就连隶属于同一区域的城市也有所不同。由于各个地区经济发展水平不同,因此毕业生在择业过程中会出现一系列的群体迁徙的现象。从众、攀比等心理在不同程度上引导着毕业生向经济发达地区迁徙,而经济欠发达地区对于毕业生的就业吸引力寥寥无几。

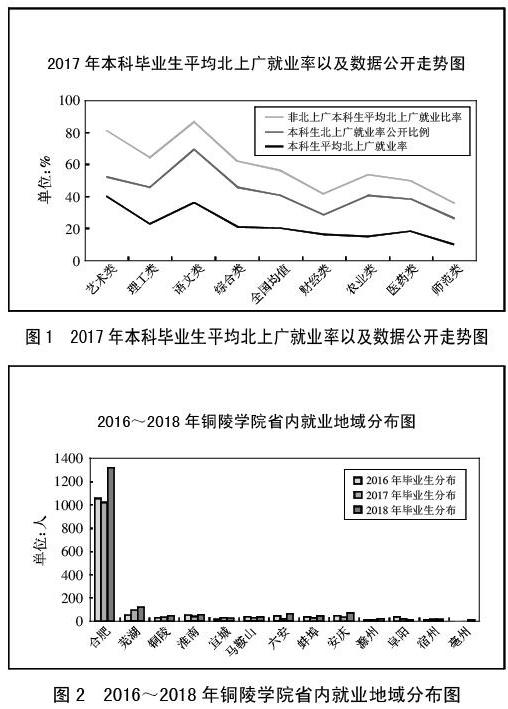

对于大部分大学生而言,“北上广”等一线城市成为就业的第一选择。近年来,不断有人发出“逃离北上广”、“北上广爱来不来”的言论,但是实际上,这些言论并没有浇灭众多大学生对一线城市的热情程度,相反,每年随着大学毕业人数的增多,进入北上广谋生的大学生更多了。如图1所示,2017年本科毕业生平均北上广就业率及数据公开(数据来源于《各高校2017年毕业生就业质量报告》)。(图1)

长三角地区作为中国的第一大经济区,中央政府定位的中国综合实力最强的经济中心。除原有的上海、南京、苏州、无锡等16个城市以外,后期又加入了如合肥、盐城、马鞍山、铜陵、金华等16个城市。近年来,长三角地区因为上海地区的辐射作用,发展势头越发迅猛。而位于长三角地区受到经济辐射带动作用的安徽省,也受到了发达地区带来的经济福利。长三角地区地处长江入海口的冲积平原,交通便利,水路、陆路四通发达,作为亚太地区重要的经济门户,全球都享有盛名的制造基地,每年大量的毕业生都会齐聚在长三角地区的各大城市,接受来自各个公司的招聘、筛选与培训。每年都有大量的高校人才向长三角地区输入,而对于全国的大学生来讲长三角地区、京津冀地区以及珠三角地区成为就业的首选。

(二)安徽省内高校毕业生流向现状——以铜陵学院为例。安徽省内有26所本科院校以及大大小小的许多专科院校,其中每年安徽省都会向全国各个地区输送大量的劳动力。其中,安徽省内的学子在选择就业区域中倾向于长三角区域。

铜陵市是位于安徽省的中南部,是安徽省内一个典型的地级市。铜陵市因铜闻名、以铜而兴。位于铜陵市的铜陵学院是安徽省内一所应用型本科高校。主要以财经学科为其特色,以经济学、管理学、工学为主,全日制本科在校生18,509人,每年的毕业就业率在90%以上。铜陵学院作为安徽省省内二本高校,其中大部分生源来自于安徽省本地。每年安徽省内学子占到毕业生的95%以上。而在安徽省内与铜陵学院相似的应用型本科高校在8所左右,因此以铜陵学院为例可以很好地了解安徽省内大学生就业流向地区。

以2017年的铜陵学院为例,根据2017年铜陵学院毕业就业质量报告数据可以了解,2017年毕业生省内就业人数为2,351人,占总就业人数比重的57.71%,较2016年同比减少了2.73%。其中,大多数人分布在合肥、芜湖、铜陵和宣城等地依次次之。在合肥、铜陵及芜湖三地的毕业生就业人数高达1,517人,占据省内就业总人数的64.53%,这也彰显了省会对毕业生的较强吸引力。

2017年应届毕业生省外就业人数1,669人(不包含出国出境人数)占总就业人数比重的40.97%,其中,江浙沪几地较为集中,其他省份相对较为零散,与往届毕业生省外就业情况大体一致。

2018年铜陵学院毕业的学子中,就业率达到90%以上,而其中大部分毕业生都选择留在安徽本地的各个城市或者在长三角地区。在调查报告中,大部分毕业生表示在工作当中更加注重薪资水平、工作福利以及专业和个人兴趣。值得注意的一点是,地区经济发展所带来的工作机遇是72.23%的毕业生都会选择关注的一项。如图2所示,铜陵学院近3年省内就业地域分布(数据来源于铜陵学院2016-2018年毕业生调查报告)。(图2、表1)

(三)总结。就全国范围内而言,区域分布不均衡,大部分毕业生在毕业之后一股脑的涌入东部发达地区,这是近些年来的大势所趋。但是就铜陵学院而言,毕业生的分布同样不均衡。根据笔者研究,就全国大部分毕业生来讲,北上广或成为最好的选择。在选择就业城市时,学子们首先考虑的就是北上广等一二线发达城市。而就铜陵学院来讲,安徽省的省会合肥市也占据了省内就业的绝大部分。而三四线小城市很难吸引到毕业生。在省外就业的学子中,江苏、上海、浙江等离安徽省比较近的一线发达城市也成为省外就业学子的首要选择。

不仅如此,笔者还对安徽省内几所高校进行了研究分析,例如安徽省内211院校安徽大学,该校學生更加倾向于“内销”,而流向外省的毕业生更加倾向于江苏、上海、浙江等地区。不仅仅是安徽大学,还有安徽建筑大学、安徽农业大学、安徽理工大学等本科院校,每年毕业生都是以“内销”为主,而其余毕业生会在区位选择上更加倾向于长三角地区,例如上海、江苏等地区。一方面长三角区域经济发展好,就业前景乐观,工资水平高;另一方面安徽省内的大部分毕业生都是省内学子对自己所处的区域已经习惯,因此在选择就业城市的过程中会在心理上亲近相对而言比较接近自己长年累月所居住的地区。

从上述研究可知,安徽省内的就业生在就业时倾向于省内就业,而省外就业的毕业生在选择就业区域时也会优先考虑长三角地区。

二、就业流向不平衡的弊端

(一)影响社会稳定。大部分大学生选择经济发达城市,并且一股脑的涌入发达城市,造成了一定的人力资源供大于求,因此必定会有一些无法获得工作的大学生。就他们而言,在求职过程中接二连三的遭到拒绝,有可能会使得刚迈出校门的学生没办法接受失败。而这些找不到工作的大学生从一定意义上来讲,其实可以纳入无业闲散人员的行列,会增加社会不稳定因素。

(二)加剧就业竞争,不利于经济欠发达城市发展。2018年高校毕业生的人数达到820万人,毕业生数量一年高于一年,而当大量的毕业生涌入城市时,则会发现并不是有那么多的空缺岗位。因此,有可能一个岗位会面临着四五个竞争对手,加剧了就业的竞争和大学生的就业难度。不利于西部地区经济发展,加剧地区经济发展的不平衡。

一个地区的经济发展除了依靠政策、地理环境等要素,还需要依靠优质的人力资源。往往科技在改变这个社会,而我们社会所需要的高精尖人才也在向高精尖的发达的北上广城市流入,而中西部地区却严重缺失人才。两者之间的关系更类似于“先有鸡还是先有蛋”,一方面经济的不发达的确无法吸引高端优质人才;另一方面缺少高端优质人才又进一步加剧了地域经济的落后。因此,大学生在择业过程中的区域流向会加剧地域经济发展的不平衡。

(三)不利于人力资源的合理配置。东部发达城市成为大部分学生的首选城市,而当发现没办法找到自己心仪且适合的工作时,一些毕业生会选择“先就业,再择业”,因此委曲求全,先找到一份工作,在之后等待机会换工作。有些高材生为了留在大城市甚至会去选择一些不需要专业技能的服务行业,例如送外卖等。而西部地区和基层地区所需要的人才不但没有进入还在不断的流失,这也就可以看到,人力资源的配置十分不合理,大城市的人才在被浪费,而一些经济欠发达地区的人才又迟迟没有引入。

三、大学生就业区域差异影响因素

根据2016年、2017年铜陵学院毕业生调查报告的结果显示,铜陵学院2016年毕业生省内就业人数2,490人,占总就业人数的60.44%,较2015年减少2.74%。2017年毕业生省内就业人数2,351人,占总就业人数的57.71%,较2016年同比减少2.73%。省会合肥市就业人数较为集中,其他依次为铜陵、芜湖、宣城等地。其中,合肥、铜陵、芜湖三地就业人数1,517人,占省内就业总人数的64.53%。因此,每年都会有部分毕业生从省内流失选择其他省份,我们在本次论文撰写之前向2018届毕业学子发放了电子调查问卷,其中调查样本150人回收了123份样本。在回收问卷之后,我们对问卷结果从以下几个方面对毕业生流失进行了分析:

(一)区域工资水平影响大学生就业选择。在调查过程中,我们可以看到选择影响就业因素占比为百分之百的在于工资福利,实际上据笔者的调查访谈,在一二线大城市中大学毕业生的基本薪资高于三四线城市两千元以上。而笔者在调查的过程中也曾经电联过一些已经参加就业的毕业生。其中,一名姓周的同学在访谈过程中表示,自己之所以愿意待在上海这样的特大城市,一方面是由于城市的基础设施的确比较完善,另一方面则是由于上海的薪资水平,其他地区真的难以望其项背。周同学展示了他的工资条,在入职的第一个月他的工资在纳税之后的金额在9,000元左右,在如今入职半年之后,他说自己一个月的薪资已经达到5万元左右。当然这与周同学从事的职业也有一定关系,不能将所有毕业生都一概而论,但是实际上,对于大部分同学而言,大城市的高薪诱惑对于大部分毕业生来讲都是选择大城市的主要理由。

区域经济发展水平不同,物价不同,因此工资水平也有不同。发达地区经济水平发展较中部地区好,因此工资水平也相对较高。笔者在调查合肥和上海的薪酬差距时,以会计行业作为调查对象,对两名实习大学生进行了调查,合肥实习生的工资在2,500~3,000元人民币之间,而上海实习会计的工资水平在6,000~8,000元之间,由此可见不同的区域之间薪酬水平真的存在着较大的差异。

73.92%的应届毕业生在调查中都提到,区域发展水平都是他们在选择就业的过程中考虑到的一个重要因素。区域的经济增长水平影响大学生就业的选择,有研究数据表明,中国的经济增长率每增长1%,就有高达260万左右的非农业的就业需求出现。因此,区域的未来发展对于大多数选择就业城市的人而言,都是主要考虑因素。发达地区的经济发展主要依靠第三产业以及一些高新技术行业对于人才的需求相对于小城市来讲相对较高,而人才在小城市的发展中也起着不可或缺的推动作用。但是,对于毕业生来讲大城市的“月亮确实比较圆”,而大城市的发展水平也影响着自己未来的职业预期和就业前景。一个地区的就业前景和自身未来职业规划,区域发展水平都是至关重要的一环。

(二)区域环境影响大学生就业的心理偏好

1、区域生活环境的好坏对大学生选择职业有着一定的影响。笔者在调查过程中发现毕业生选择就业影响因素排在第二位的就是工作环境,工作环境影响大学生就业的选择。好的工作环境更能够吸引高校毕业生选择工作城市。除去GDP的影响,大部分高校毕业生会选择工作环境更好的城市工作。“雷尼尔效应”的存在影响着人们对于就业地点的选择。人们愿意牺牲一点经济利益为了良好优美的工作环境买单。

2、区域环境不仅仅包括生态环境,更是囊括了居住环境、交通环境、教育环境等省会环境。地区的发达程度越高其社会环境也就更好,类似于北上广等大城市他的社会医疗环境、教育环境、交通状况都比较于其他中小城市来讲更加具备优势。而这种社会环境的优势也是他吸引人才的一大来源。高质量的区域环境对于人才吸引是毋庸置疑的,正是如此,在进行城市就业的选择过程中我们可以看到大部分高校毕业生在选择就业城市的时候,都会选择自己认为区域环境最好的城市。

(三)区域政策影响大学生的发展预期。根据调查数据,我们可以看到75%的毕业生在就业过程中会考虑到社会保障制度。对大学生就业的安排和配置来讲,合理完善的区域政策起着巨大的推动作用。近年来,合肥市的发展迅猛,但是缺乏合适的人才支持地区的发展,正是因为如此,近年来合肥市不断推出合理的人才吸引政策,为了吸引、鼓励、留下更多的人才,推出了人才落户政策补贴的计划、取消限购制度。正是不断完善的区域政策,才会使得近些年来大部分高校毕业生舍弃了大城市的高薪开始向二三线城市涌入。大部分毕业生在就业过程中都会希望自己将来有养老、医疗、失业等具体保障,在住房方面也有相应的政策补贴,而大城市为了吸引和留住人才在这方面下了很大的功夫。北上广地区为了吸引优质人才,甚至在自己地区发布相应的政策,在本城市工作满多少年的本科或者硕士毕业生能够拥有本地户口,这样的政策吸引自然使得大量的毕业生会选择流入大城市。

四、引导大学生省内就业对策建议

(一)政府层面。政府部门需要促进地区发展平衡,加强省内各个地区的经济发展。大学生在就业过程中会有选择性的偏向某个城市,归根结底还是由于其经济发达拥有良好的经济条件和基础设施。无论是在社会保障方面还是在薪资待遇等方面,对于大学生来讲都是颇具诱惑力的。而西部地区和一些农村基层地区,基础设施不完善、薪资待遇差,就市场经济下的利己主义心理来讲,并不能吸引大学生在这些地区进行就业。

现代人力资源理论认为,人力资源拥有主观能动性,能够有目的的进行改造世界的活动,因此人力资源又是生产者也是消费者,包含着巨大的潜力,能够推动经济的发展。而各地区要注意到人的重要作用,合理配置人力资源,合理引进人力资源。政府部门要政策性地偏向一些经济欠发达地区,适当地给予落后城市一些经济上的偏移和教育资源上的偏移,从而促进地区发展之间的平衡,同时加强落后地区的经济发展。

在我们的调查研究中发现,城市的发展成为近年来大学毕业生考虑就业的主要因素。在对2018年铜陵学院毕业生的调查中,有85.11%的学生表示区域经济发展和就业机会成为他们就业过程中主要考虑的因素。也正是如此,选择省内就业的大学生逐年减少,他们在就业过程中可能会考虑到其他经济发达地区甚至说是出国。

(二)大学生层面。大学生自身需要加强思想转换,树立正确的择业观。无论是北上广大城市的毕业生还是小城市或西部地区的高校毕业生在择业过程中都倾向于扎根大城市,而扎根大城市也成为了毕业生们心照不宣的共同观念。在2006年的一项教育局的就业调查中,其中有约66%的大学生选择了大城市进行就业,而选择西部和基层的大学生加起来也不足6%。

大部分大学生在就业过程中都会受到其家庭的影响,倾向于找到一个合适工作一劳永逸,缺乏自主创业的勇气。在笔者调查铜陵学院2018届毕业生中,我们可以看到选择自主创业的大学生占到3%。大部分大学生在择业就业过程中,依赖心理会比较强。这也在一方面说明了大学生的就业择业观,而要想打破这种现状,就需要大学生不断提高综合素质,更新和改变自己的就业创业理念。面对日益严峻的就业环境,大学生要继续努力,不断提高自身素质,提高适应社会的能力,培养自己的实践能力。只有掌握优秀的商业技能和专业知识,才能在激烈的竞争中主动出击。同时,也要求大学教师教育学生了解和正确评估自己的劳动力市场能力和条件,形成更加理性的职业选择行为,缩小理想与现实之间的差距,并考虑在基层就业。

(三)企业层面。现阶段,大学生在就业过程中获取就业信息的来源主要依靠校园招聘会、双选会、熟人介绍以及招聘网站,尽管看起来这些招聘的渠道很多,但实际上这些就业信息的平台并不是十分完善,大学生在就业过程中非常容易被虚假信息欺骗,所以需要一个正规的就业信息平台。人岗不匹配、就业职位过少、虚假招聘信息等,都是如今就业信息平台的一些弊端。而政府要加快就业信息平台的完善,为毕业生提供更多就业岗位,分类各地区各类型的职业招聘,并将各个地区的招聘信息更加广泛地传递给众多毕业生,增加毕业生选择职业的机会。因此,各个企业需要尽快完善大学生的就业信息平台。

主要参考文献:

[1]张琦,大学生就业地区选择分析——基于教育收益视角[J].中国高校科技,2017.1.

[2]夏金梅,区域经济发展对大学毕业生就业流向的影响及引导对策研究[J].REACH调研,2017.7.

[3]周烁,大学生就业地域结构失衡及对策[J].经济与社會发展,2008.5.

[4]李宏伟,孙翔,方留,大学生就业流向区域差异动因及对策研究[J].博士·专家论坛,2005.4.

[5]向楠.大学专业设置不对应社会需求不正常[N].中国青年报,2011.1.

[6]陈旭峰.从社会学视角看大学生就业难问题[J].教育学术月刊,2010.12.

[7]吴钩.我们为谁工作[N].嘉峪关日报,2018.3.24.

[8]Malar Hirudayaraj,Gary N.McLean.First-generation college graduates[J].European Journal of Training and Development,2018.7.

[9]郝慧.当代大学生就业问题及其对策[J].中国传媒大学南广学院,2018.1.