山地复杂构造倒转背斜地震剖面反射特征及油气成藏分析

2019-06-03梁顺军陈江力游李伟邓绍强李金芝高怀军韩友平吴育林吴增友

梁顺军 梁 霄 陈江力 孙 甫 游李伟 邓绍强李金芝 樊 军 高怀军 韩友平 吴育林 吴增友

(1 中国石油集团东方地球物理勘探公司西南物探研究院;2 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院;3 成都理工大学;4 中国石油集团东方地球物理勘探公司西南物探分公司)

0 引言

倒转背斜是高陡复杂构造中的一种特殊类型,同时也是重要的构造圈闭类型。在新疆三大盆地(塔里木、准噶尔、吐哈)周缘、青海柴达木盆地周缘、鄂尔多斯盆地西缘、湘鄂西及四川东部发育大量倒转背斜,其构造成因相似或相同[1-5]。倒转背斜在四川东部钻遇众多、研究程度高,地震资料解释积累了丰富的经验,本文主要以四川东部倒转背斜油气勘探为主线展开论述。

四川东部石炭系倒转背斜是天然气气田重要构造类型之一[6-7],有许多石炭系失利井与倒转背斜地震剖面反射特征认识不足有关[8-12]。例如,预钻探石炭系地面背斜高点,实钻落入倒转翼的失利井有WQ1井、C17井、C55井及YA5井等28口井;预钻探石炭系潜伏背斜高点,实钻落入下二叠统陡带的失利井有BD1井、LH2井、LD1井及F001-2井等30余口井。

勘探证实,能否在地震剖面上对不同类型的倒转背斜做出合理的解释和判定,关系到地震剖面解释方案与构造模型建立是否符合地质规律,以及构造圈闭与圈闭油气资源量评估的可信度。因此,对倒转背斜进行地震、地质及测井等方面资料的综合分析,建立识别和判定地震剖面上倒转背斜的方法和流程,在钻井部署之前,提前预报背斜是否发生倒转及其类型,具有实际意义。

1 倒转背斜形成机理

水平岩层在单向挤压力作用下(图1a),形成不对称开阔背斜后,在X剪切节理基础上发育一组破裂逆断层[1]。在持续单向挤压力作用下,背斜发生倒转。伴随着背斜持续挤压,倒转翼岩层有减薄现象,而背斜转折端加厚。倒转翼在持续变形过程中,沿剖面中一组X剪裂面断开形成逆断层,并逐步发育成逆掩推覆断层,断层上盘发展成为平卧背斜,进而形成推覆体。扇状背斜可认为是背斜两翼同时发生倒转的特殊倒转背斜,形成机理是背斜两翼持续受到对向水平挤压的结果(图1b)。

室内岩层物理模拟自然界条件下,地层持续受单向挤压可形成倒转背斜和平卧背斜(图2)。造山带前缘、前陆盆地及挤压性盆地周缘,往往受持续单向挤压力作用,形成倒转背斜和平卧背斜是很常见的,特别是在软硬相间地层中最为发育。

图1 倒转背斜发育过程示意图Fig.1 A sketch graph of the development process of reversed anticlines

图2 倒转背斜单向挤压模拟试验Fig.2 Simulation of unidirectional compression of reversed anticlines

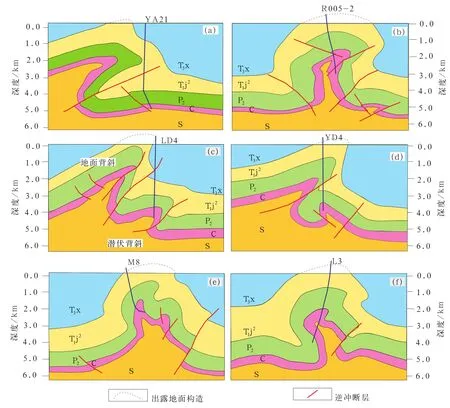

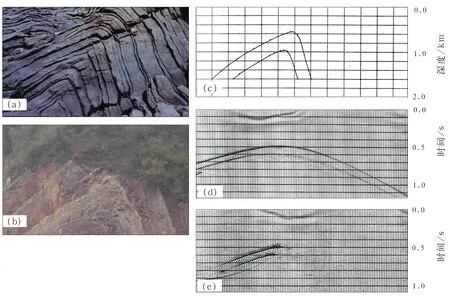

在中国西部盆地周缘和造山带,地面都可观察到大量的倒转背斜,形态各异。地下倒转背斜的构造特征和几何形态,可依据地面地质、钻井和测井资料,结合地震资料综合解释发现和落实[6-10]。四川东部倒转背斜形态各异,可谓“千姿百态、五彩缤纷”(图3),华蓥山、方斗山、云安厂、明月峡、大天池、大池干井、蒲包山、凉水井和南门场等40余个高陡复杂构造中,二叠系和石炭系均不同程度地发生倒转。地面构造和潜伏构造都可能发生地层倒转,形成倒转背斜,前者发生的概率比后者大。

图3 四川东部倒转背斜典型特征(部分)Fig.3 Typical characteristics of reversed anticlines in eastern Sichuan(part)

2 倒转背斜类型及地震反射特征

虽然倒转背斜形态各异,但按两翼倾角和轴面倾角,可划分为平卧背斜、倒转背斜(Ⅰ)、倒转背斜(Ⅱ)、微倒转背斜、不对称背斜、扇状背斜及箱状背斜(图4)。一般情况下,倒转背斜顶部转折端地层厚度增大,正常翼厚度保持稳定,而倒转翼地层厚度减薄。因倒转翼地层陡倾,地震剖面缺失倒转翼反射。

2.1 倒转背斜井下地质特征和测井特征

高陡复杂构造钻井过程中,通过钻井分层和深度数据,了解地下地层层序变化,当地层由新到老、再由老到新有规律地重复时,可判断钻井从背斜的一翼钻到背斜的另一翼,由此可确定该背斜可能发生倒转(图3)。倒转背斜地层在测井资料上也具有明显的特征。

2.1.1 常规测井

常规测井资料表明,以倒转点为中心,自然伽马、电阻率及声波时差测井曲线具一定镜像对称关系,表现出地层重复(图5)。对于同一层段,只是因为倒转翼地层倾角比正常翼大,倒转翼地层视厚度增加,导致其测井曲线相应层段的长度比正常翼大。

图4 倒转背斜类型Fig.4 Classification of reversed anticlines

图5 倒转背斜常规测井曲线Fig.5 Regular well logging curves of reversed anticlines

2.1.2 地层倾角测井

根据文献[13],一般倒转背斜两翼向同一方向倾斜,正常翼地层倾角平缓(10°~30°),倒转翼倾角陡峭(40°~90°),倒转点附近地层倾角、方向杂乱,上下地层层序相反(有一定对称关系)。对称平卧背斜地层倾角基本相等,倾向相反(图6a、b);倒转背斜(Ⅰ、Ⅱ)的倒转翼和正常翼地层倾向相同,一般正常翼倾角小于倒转翼(图6c、d)。利用这些特征,在地震剖面上可恢复和解释倒转翼地层。

图6 平卧背斜和倒转背斜(Ⅰ、Ⅱ)地层倾角模式Fig.6 Dip pattern of strata in recumbent anticline and reversed anticline(type I, type II)

2.2 倒转背斜地震响应

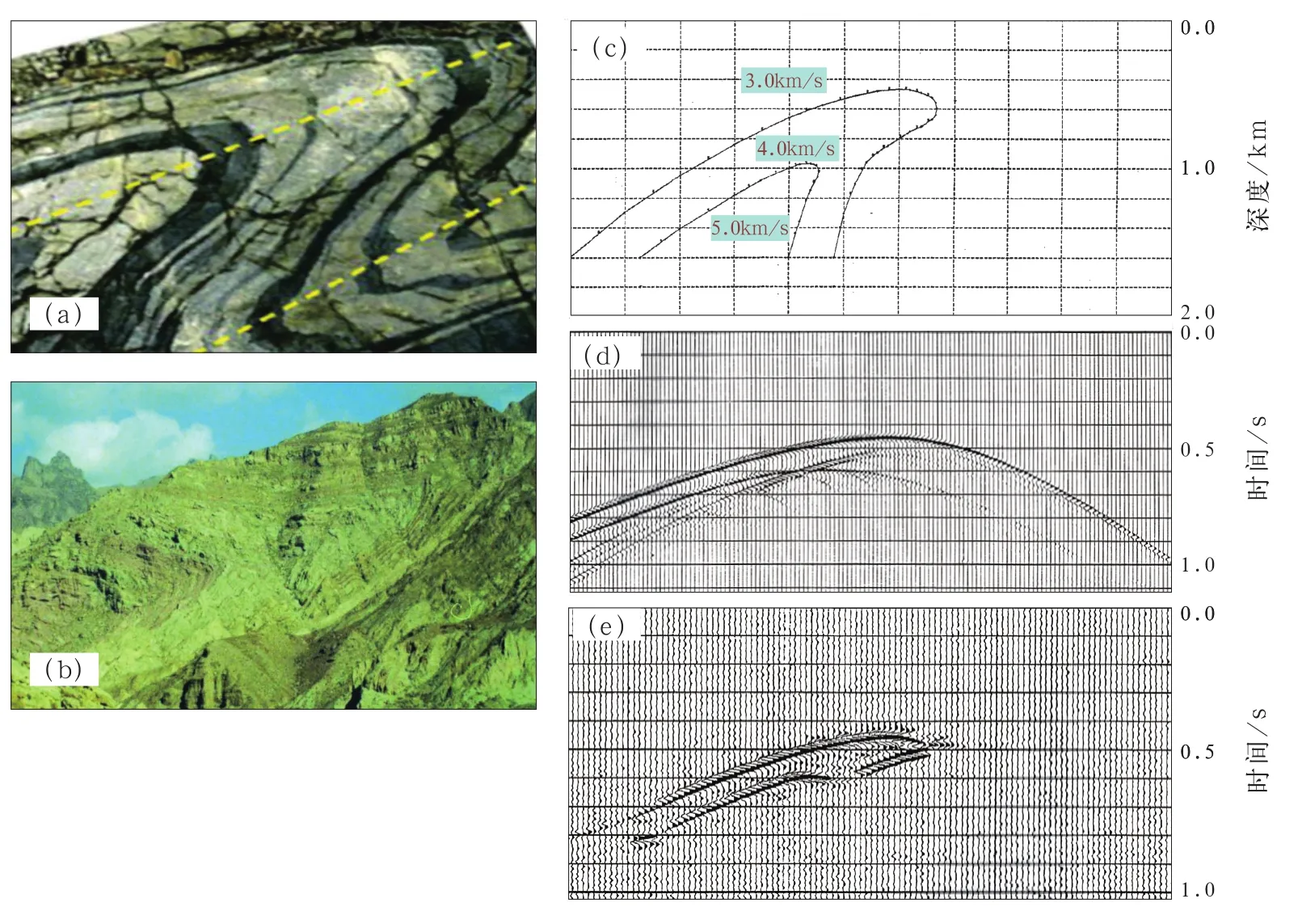

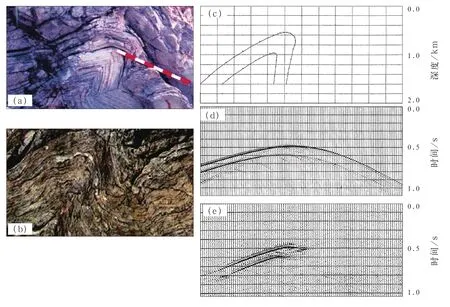

模型正演和偏移技术是了解倒转背斜在地震剖面反射特征的有效方法[14]。参考地面出露的倒转背斜,设计平卧背斜、倒转背斜(Ⅰ)、倒转背斜(Ⅱ)和不对称背斜的构造模型,采用有限差分波动方程进行模型正演和偏移,得到其地震响应(图7至图10),有助于加深理解高陡构造在实际地震剖面上的表现形式。不同类型倒转背斜的正常翼均有良好的反射。

图7 平卧背斜地面露头、模型及地震响应Fig.7 Outcrops, patterns and seismic responses of recumbent anticlines

图8 倒转背斜(Ⅰ)地面露头、模型及地震响应Fig.8 Outcrops, patterns and seismic responses of reversed anticline(type I)

(1)因平卧背斜和倒转背斜(Ⅰ)的倒转翼地层倾角较小,一般地震正演(或偏移)剖面上具明显的反射特征,资料解释可以识别(图7e、图8e)。

(2)对于其他类型倒转背斜,当倒转翼或陡翼地层倾角大(45°~90°),在地震正演(或偏移)剖面上表现为资料空白带,缺失倒转翼反射(图9e、图10e)。

关于平卧背斜和倒转背斜(Ⅰ)的地震反射特征,后文将结合实际地震剖面解释进行详细分析。

图9 倒转背斜(Ⅱ)地面露头、模型及地震响应Fig.9 Outcrops, patterns and seismic responses of reversed anticline(type II)

图10 不对称背斜地面露头、模型及地震响应Fig.10 Outcrops, patterns and seismic responses of asymmetric anticlines

3 倒转背斜在实际地震剖面上的甄别和解释

不对称背斜、倒转背斜(Ⅰ、Ⅱ)和平卧背斜在地震剖面上有不同表现形式,如何根据地震剖面反射特征和地面资料,提前预报和恢复出倒转背斜形态及其圈闭形态、高点位置,为钻井提供可靠的井底靶心就显得十分重要,也是地震资料解释的难点。

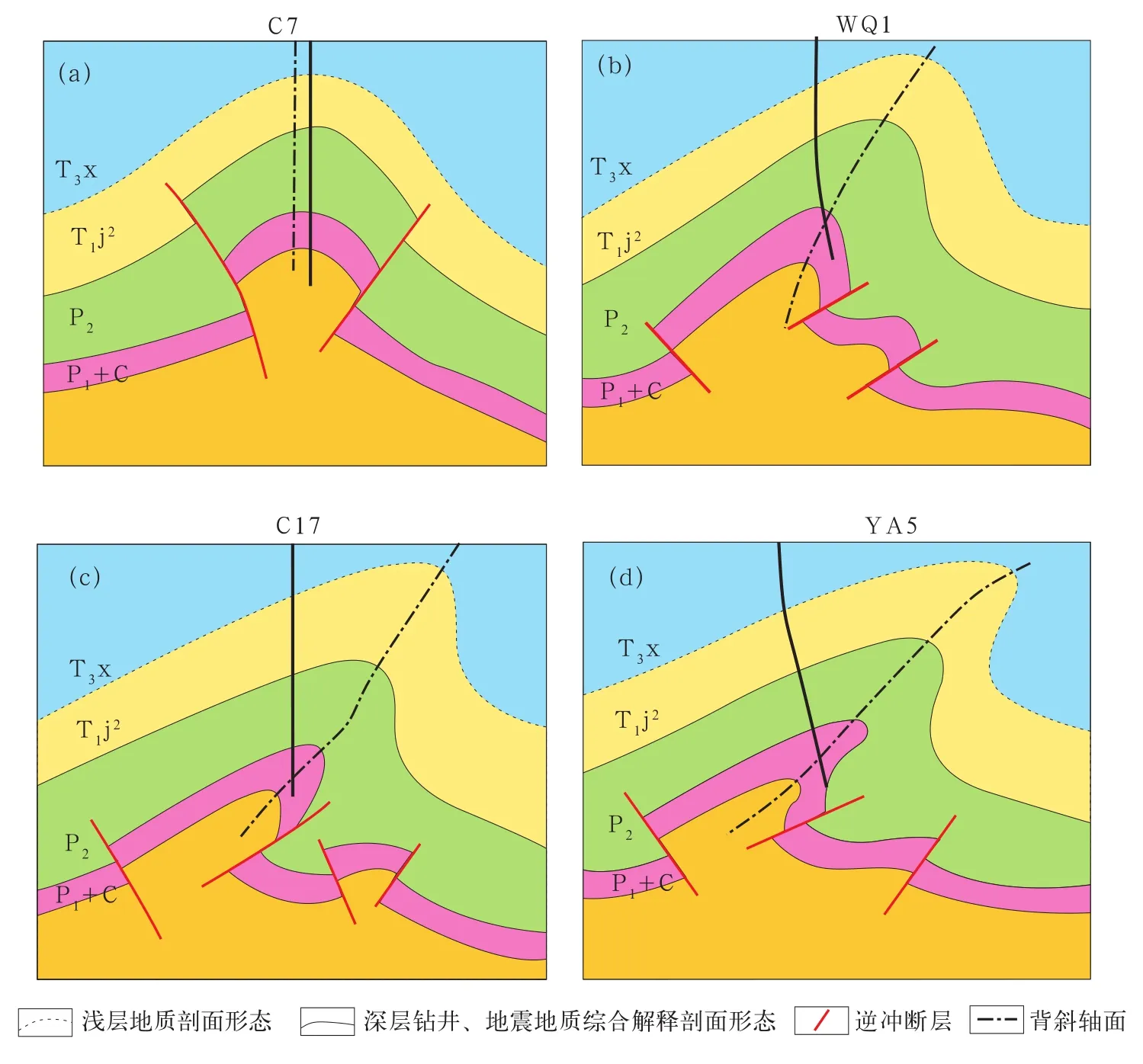

3.1 利用浅层地面地质剖面形态,判断深层倒转背斜类型

勘探证实,四川东部高陡复杂构造虽然垂向变异大,但构造形态的垂向变异基本符合同心褶曲变化规律[15-16]。地面地质剖面在地震资料处理解释中具有重要的指导和帮助作用,背斜地下形态与地面形态有着密切的内在联系和对应关系,可借助浅层上三叠统须家河组底界(T3x)地面背斜形态及其对称性,判断深层上二叠统—石炭系(P2—C)背斜是否倒转及倒转类型(图11),以指导下一步在地震剖面上重建倒转翼(或陡翼)形态。例如,大池干井构造过C7井地震剖面,上三叠统须家河组底界对称背斜对应深层上二叠统—石炭系对称背斜(图11a);云安厂构造过YA5井地震剖面,上三叠统须家河组底界倒转背斜(Ⅱ)对应深层上二叠统—石炭系平卧背斜(图11d)。

图11 四川东部浅层须家河组构造与深层上二叠统—石炭系构造关系Fig.11 Relationship between shallow Xujiahe Formation structure and deep Upper Permian-Carboniferous structure in eastern Sichuan

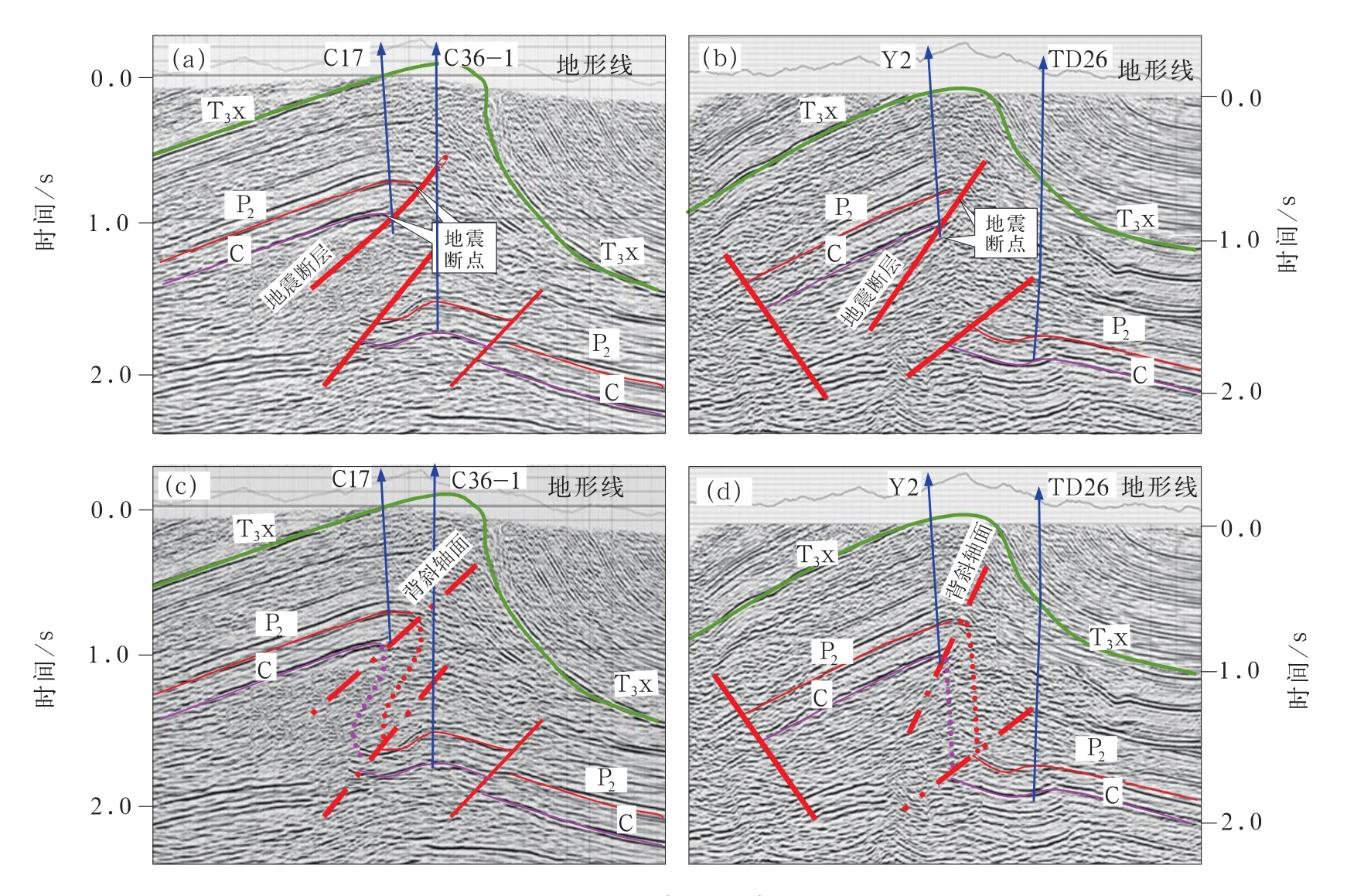

3.2 以断背斜的“地震断层”作为轴面恢复倒转翼地层

在倒转背斜模型上做简单的射线追踪(图12a),正演剖面上缓翼(正常翼)反射和背斜顶部(转折端)绕射波连在一起,形成宽大的“背斜反射”(图12b);受地震勘探方法限制,陡翼地层为反射盲区,在偏移剖面上形成资料空白带,缺失倒转翼反射(图12c)。在常规地震资料解释中(图12c),缓翼上倾方向反射同相轴能量突然衰减,其能量突变点被确定为“地震断点”,进而解释成“地震断层”[17],与缓翼反射形成“断背斜”,与完整的倒转背斜形态差异很大。

从图12d可以看出,地震断点可视为背斜轴点,断面即为背斜轴面,断面的产状反映了背斜轴面的产状。根据背斜轴面具有平分两翼的对称性质,便可恢复断面下盘的陡倾地层形态,从而判断背斜是否倒转及其类型。

依据图12所述方法,可以在地震剖面上恢复缺失的上二叠统—石炭系倒转地层或陡倾地层(图13),再现地下构造形态全貌。经钻井及测井资料证实,该方法简单易行,切实可靠。

图12 倒转背斜(Ⅰ)倒转翼地质恢复理论模式Fig.12 Theoretical geology restoration model for reversed limb of a reversed anticline(type I)

图13 四川东部倒转背斜(Ⅰ、Ⅱ)地震剖面地质恢复Fig.13 Geologic restoration of seismic sections of reversed anticlines in eastern Sichuan(type I, type II)

4 平卧背斜地震剖面识别

4.1 云安厂构造YA5井钻探失利分析

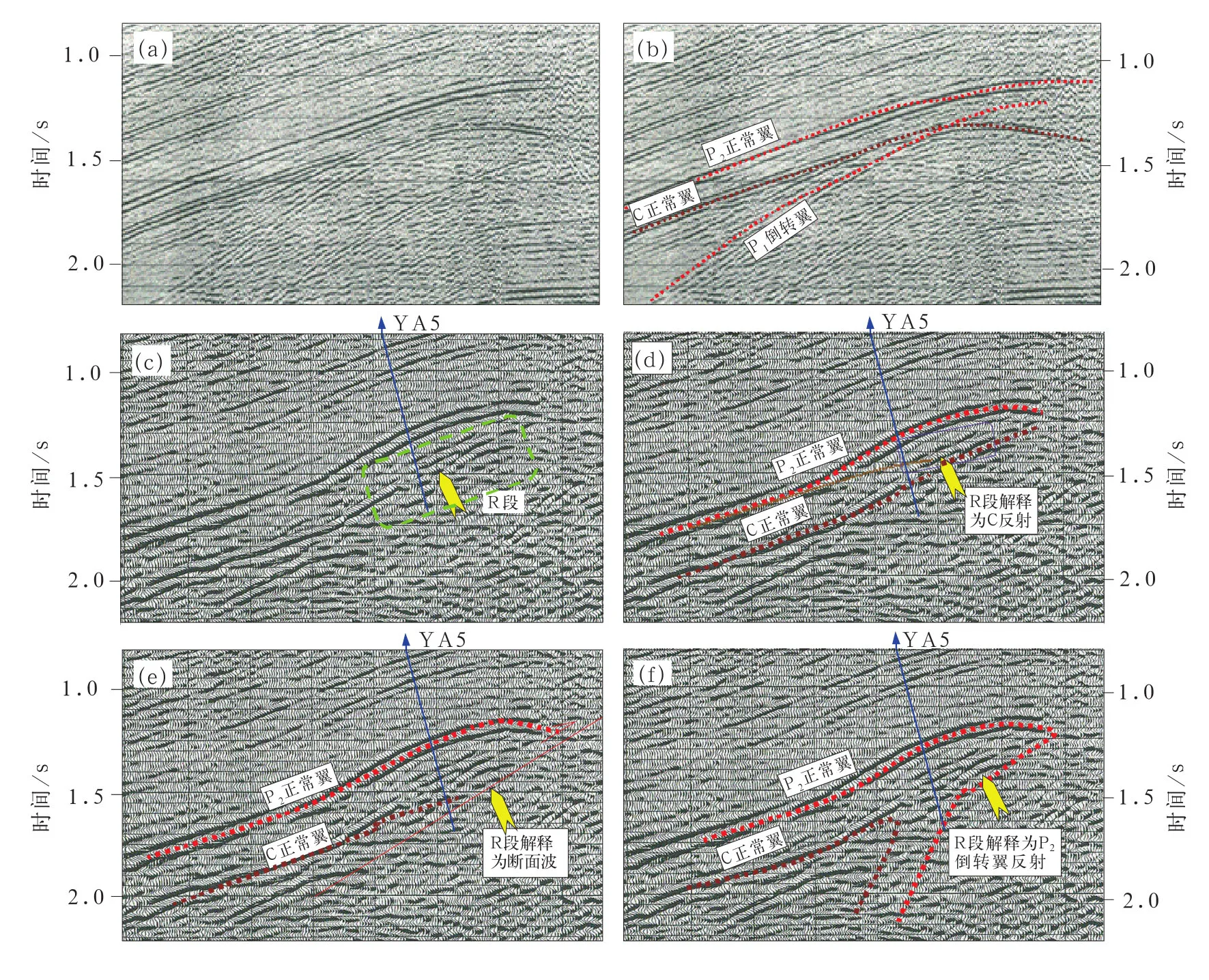

平卧背斜由于它的特殊性,在地震剖面上甄别较为困难。早期(20世纪80—90年代),四川东部云安厂构造倒转背斜解释(图14),将R段(层位确定具有多解性的反射段)反射同相轴解释为石炭系反射(图14d),延长了石炭系反射长度(向陡翼方向),部署石炭系探井YA5井,实钻进入到上二叠统—石炭系倒转地层(图14b),井—震层位不相符,未钻入石炭系目的层而失利。在井位跟踪分析时,有的解释人员将R段反射解释为石炭系反射,有的解释为断面波(图14e)或上二叠统倒转翼反射(图14f),其多解性大。

图14 四川东部云安厂构造平卧背斜地震剖面反射特征Fig.14 Reflection characteristics of seismic section of a recumbent anticline in Yun’anchang structure in eastern Sichuan

4.2 YA5井失利井跟踪分析

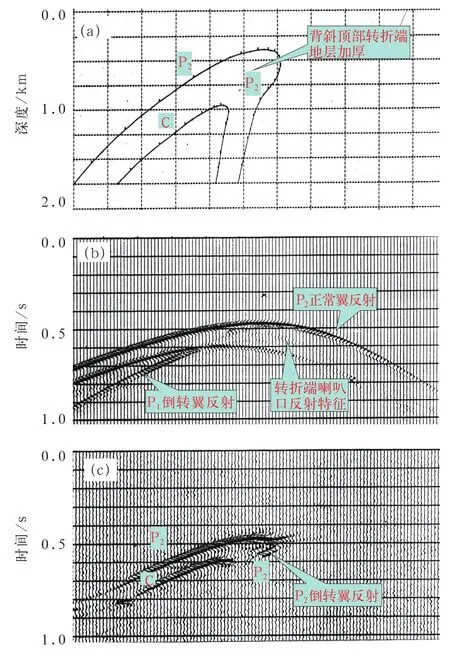

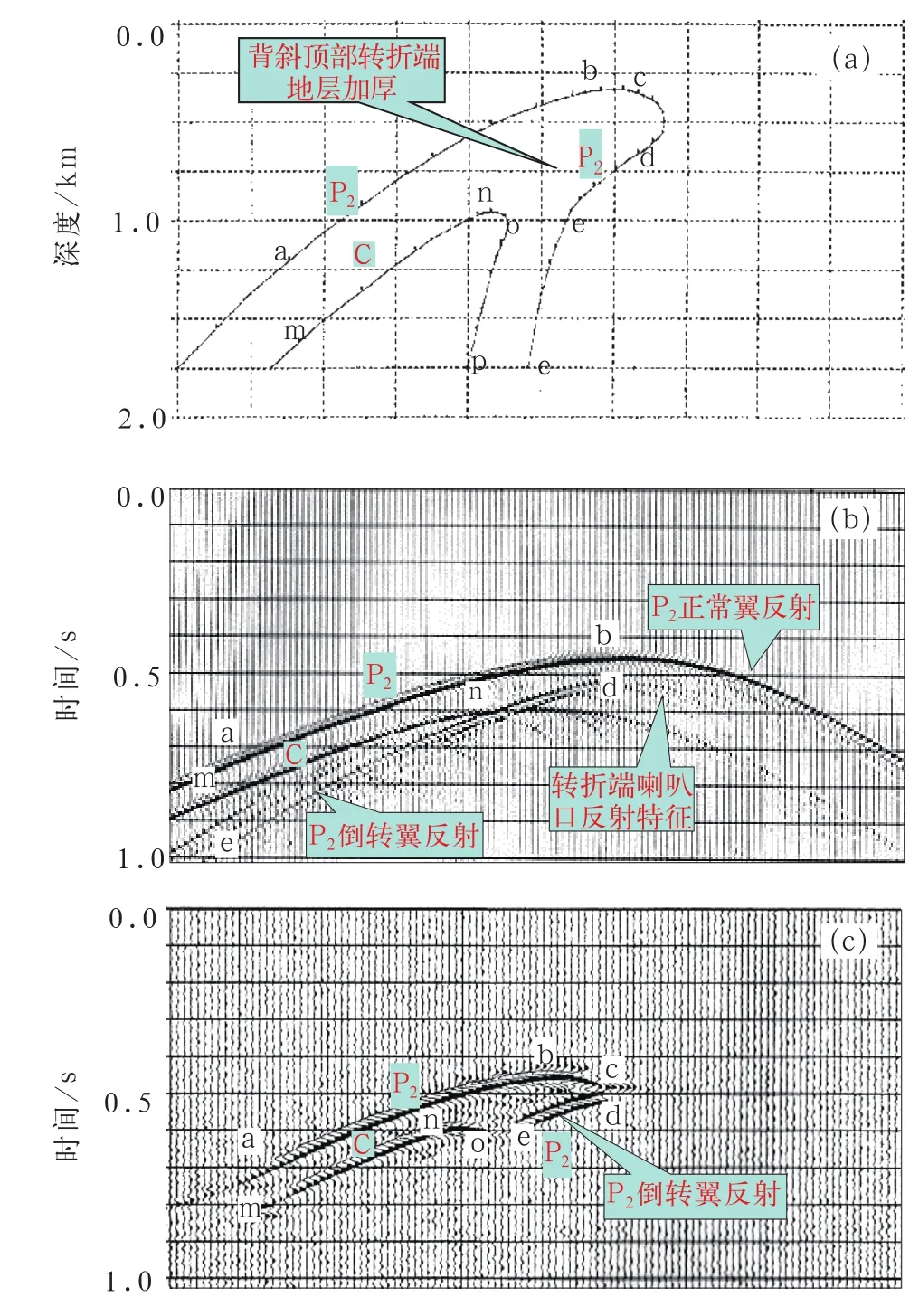

针对R段解释的多解性,分析倒转背斜(Ⅰ)、平卧背斜模型正演和偏移特征(图15a、图16a),两者正常翼具有有相同的反射特征,表现为“大背斜”(图15b、图16b),而倒转翼的反射特征相差较大。

(1)对于倒转背斜(Ⅰ)(图15a),在偏移剖面上,上二叠统底界倒转翼反射与石炭系顶界正常翼反射之间断开,倒转背斜容易识别(图15c)。

(2)对于平卧倒转背斜(图16a),上二叠统底界倒转翼de段与石炭系顶界正常翼no段地层倾角相近(或相等)且倾向相同。在偏移剖面上(图16c),由于受地震勘探横向分辨率及偏移归位方法的影响,一般no段及de段的反射得不到有效归位(特别是在实际偏移剖面中),no段与de段相连。也就是说,上二叠统底界倒转翼与石炭系正常翼相接,极容易误将上二叠统底界倒转翼反射解释成石炭系背斜正常翼反射,夸大了石炭系背斜顶部范围,形成解释陷阱,导致钻探失误。

模型正演和偏移表明,将图14c中地震剖面上R段解释为上二叠统底界倒转翼反射是合理的(图14f),解释成石炭系正常翼反射或上二叠统底界—石炭系断面波是不合理的(图14d、e)。

因此在实际地震资料解释时,在地震偏移剖面上,根据石炭系顶界背斜正常翼反射和上二叠统底界背斜倒转翼反射相接处的相位、频率和振幅等地震波动力学特征(图17,黄色箭头所指是正常翼与倒转翼分界处),结合地震属性(波阻抗剖面,图18a)建立识别模式,就能区分两者的反射,克服解释陷阱,对上二叠统底界—石炭系平卧背斜做出合理的解释和判断。

图15 倒转背斜(Ⅰ)正演剖面、偏移剖面反射特征精细分析Fig.15 Fine analysis of reflection characteristics of forward section and migration section of a reversed anticline(type I)

图16 平卧背斜正演剖面、偏移剖面反射特征精细分析Fig.16 Fine analysis of reflection characteristics of forward section and migration section of a recumbent anticline

图17 四川东部平卧背斜上二叠统倒转翼与石炭系正常翼接触点的地震反射特征Fig.17 Seismic reflection characteristics of contact point between upper Permian reversed limb and Carboniferous normal limb of a recumbent anticline in eastern Sichuan

图18 四川东部平卧背斜两种地震剖面反射特征Fig.18 Reflection characteristics of two types of recumbent anticlines in eastern Sichuan

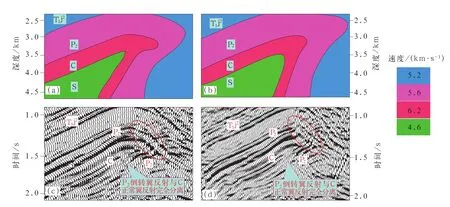

4.3 叠前深度偏移剖面识别平卧背斜

中国西部山地复杂构造信噪比普遍较低,一般采用叠前时间偏移或叠后时间偏移方法,在其偏移剖面上可反映出平卧背斜形态。在信噪比较高的山地复杂构造,叠前深度偏移剖面能够很好地反映或再现倒转背斜形态。但叠前深度成像质量的好坏,取决于构造+速度模型是否合理,是否符合区域构造地质特征,层速度结构能否反映区域构造速度纵横向变化等。依据图14f和图18b,分别设计平卧背斜和倒转背斜(Ⅰ)构造+速度模型(图19a、b),叠前深度偏移剖面中上二叠统底界倒转翼反射与石炭系正常翼反射都能完全分离,之间形成“空白段”(图19c、d)。所不同的是,平卧背斜叠前深度偏移剖面中上二叠统底界正常翼背斜转折端地震成像好于倒转背斜(Ⅰ)(红色椭圆),前者和后者上二叠统底界倒转翼地层倾角分别为15°和40°。结合地面地质剖面分析,认为过YA5井云安厂构造叠前深度偏移剖面解释成平卧背斜是合理的。

图19 叠前深度偏移剖面识别倒转背斜Fig.19 Reversed anticline identification on prestack depth migration section

5 倒转背斜的油气地质意义

中国西部前陆盆地或造山带前缘的山地复杂构造,多属于喜马拉雅运动晚期形成或定型的现今构造。喜马拉雅运动早期或喜马拉雅运动前期(或燕山运动晚期)形成的背斜油气田被改造或破坏,形成次生油气藏,地表多发现沥青与油苗。倒转背斜一般发生在强烈挤压断褶区,油气勘探主要以挤压性背斜圈闭为主。据文献分析[18-19],强烈挤压断褶区生油岩生成的油气没有发生大规模水平运移,以垂向运移为主,通过裂缝和断层直接运移到储层,而被盖层封堵。“生、储、盖、运、圈、保”6个成藏条件中,优质的背斜圈闭和良好的保存条件是强烈挤压断褶区油气发现和突破的重要基础。

5.1 倒转背斜成藏条件

一般,当地面倒转背斜正常翼埋藏深度适中,储层的上覆地层没有遭到严重剥蚀,直接盖层没有被破坏,有利于油气聚集成藏而被有效保存,正常翼拱曲宽缓,裂缝发育,可成为大中型油气田(图20a);当倒转背斜正常翼拱曲顶部狭窄,可形成小型油气田(图20b)。

当地面倒转背斜正常翼储层的上覆地层剥蚀严重,地层压力降低,油气逃逸到地表,形成地面油气苗,原先形成的油气藏遭到破坏(图20c、d)。

根据文献[18],川东高陡复杂构造区地面背斜约55个,背斜陡翼不同程度地发生直立、倒转和平卧,出露下三叠统嘉陵江组(T1j)及其以下老地层的地面背斜40余个,间接盖层侏罗系—二叠系遭到严重剥蚀,油气保存条件降低,目前只在云安厂、明月峡及温泉井等8个背斜中发现石炭系含气构造或小型低效气田,油气勘探效果差;出露中三叠统雷口坡组(T21)及其以上新地层的地面背斜共10余个[20-21],间接盖层侏罗系—二叠系剥蚀程度低,油气保存条件好,目前在卧龙河、大池干井、铁山、福成寨及相国寺等8个背斜中发现大中型石炭系气田,油气钻探效果良好。

图20 倒转背斜油气成藏地质模式Fig.20 Geological models of hydrocarbon accumulation in reversed anticlines

5.2 倒转背斜倒转翼下方潜伏构造成藏条件

当地层陡倾、倒转和直立时,因断层发育,背斜圈闭稀少,不利于油气成藏。当地面倒转背斜陡翼下方构造是潜伏背斜时,因离生油凹陷近,遭受后期构造运动影响小,埋藏深度大,保存条件良好,十分有利于油气聚集,例如库车克深—大北白垩系潜伏背斜气田群(图21a)[22-28]、川西龙深(双鱼石)下二叠统潜伏背斜气田群、川东高陡倒转背斜断层下盘石炭系潜伏背斜气田[7]。当地面倒转背斜陡翼下方构造为潜伏叠瓦状单斜断块时,油气圈闭条件差,在中国西部山前带至今少有工业性油气田发现,多见少量油气显示或低效油气层,例如西昆仑山前带柯东段、苏盖特—齐姆根段、普西段、普东段及桑株段单斜叠瓦状断块(图21b),以及四川龙门山北段①断层以西单斜叠瓦状断块、米仓山①断层以北单斜叠瓦状断块。

图21 库车克拉苏构造带与昆仑山前柯东构造带油气成藏对比Fig.21 Comparison of hydrocarbon accumulation between Kelasu structural belt in Kuqa depression and Kedong structural belt in Kunlun piedmont

6 结论

实践证明,采用模型正演和偏移技术,分析倒转背斜的地震响应特征,有利于指导地震资料构造解释,解释出逼近实际的倒转背斜形态,为探井部署提供可靠的构造圈闭形态和靶心。

倒转背斜发育于强烈挤压构造区,油气保存条件一般较差,油气勘探效果较差。倒转翼下方潜伏背斜成排成带分布, 保存条件好,是油气聚集有利场所,油气勘探效果良好。