既有线开行27 t轴重通用货车线桥适应性分析与强化改造对策

2019-06-03马战国许良善刘吉元付兵先

谷 牧,马战国,许良善,刘吉元,付兵先,陈 锋,潘 振

(中国铁道科学研究院集团有限公司 铁道建筑研究所,北京 100081)

随着我国国民经济的快速发展,对铁路运输尤其是大宗货物运输的需求不断增大,迫切需要提高铁路运输能力。2013年2月,我国铁路施行的新版《铁路主要技术政策》规定:“货车轴重研究推广25 t,研究发展27 t”。新版技术政策为我国重载铁路的技术发展指明了方向,为既有铁路开行27 t轴重通用货车确立了发展目标。以用量最大的敞车为例,27 t轴重C80E货车与23 t轴重C70货车相比,车长一致,轴重和延米重均增加17.4%,相应地大幅增加了线路上的作用力,在大轴重、高密度的运营条件下,轨道结构在大坡道和小半径曲线地段,钢轨轨头侧面磨耗、轨头顶面波浪形磨损以及疲劳断裂严重;轨道残余变形积累加速,基床病害增多,线路不平顺性加剧。随着货车轴重的提高,桥涵结构呈现出一定的不适应性,如结构状态差的小跨度桥涵结构承载能力不足,中、小跨度钢筋混凝土梁劣化速率明显加快,钢梁桥疲劳寿命降低等。路基基床和隧道基底的既有病害会随着轴重的增加而呈加剧劣化趋势。

为分析27 t轴重条件下既有线线路基础设施适应性,结合京广线27 t轴重混编货车综合试验、大秦线27 t轴重C80E货车运用试验,系统开展了既有线线桥现状调研分析,掌握线桥设备运营现状和劣化情况。针对线路设备的薄弱区段,采用线路移动加载车开展27 t轴重移动加载检测,分析线路设备状态变化程度。结合调研分析、移动加载测试、理论分析、线桥典型工点动态试验等结果,分析线路基础设施适应性,提出强化措施建议[1-2]。

1 轨道结构适应性分析

1.1 既有轨道结构现状分析

既有线轨道结构主要配置为: 60 kg/m钢轨,双层或单层道床,Ⅲ型轨枕。轨道结构存在的主要伤损如下。

1)钢轨。①曲线上股侧磨较快,下股压溃、掉块、鱼鳞伤损严重。②焊缝位置存在焊缝低塌现象,钢轨重伤大多由焊接接头处核伤引起。有缝接头处钢轨伤损严重,易产生波浪磨耗,同时引发轨枕和道床病害。③个别线路存在不少数量的再用轨,使用年限较长,钢轨的频繁更换易产生多接头区段,较多的钢轨接头容易导致钢轨、轨枕及道床病害。④钢轨打磨及润滑无法根据病害发展的需要进行。

2)轨枕。我国既有干线铁路有砟轨道结构主要采用Ⅲ型枕,部分区段为Ⅱ型枕。从太原局既有线使用情况看,Ⅱ型枕出现了较为普遍的伤损,主要的伤损形式为中间和轨下截面横裂(环裂)、钉孔附近和中间上表面纵裂、挡肩破坏、承轨面压溃、承轨面斜裂等。

3)扣件。弹条Ⅱ型扣件出现弹条残余变形大、扣压力不足、轨距挡板和挡板座磨损严重、轨距调整量不足等问题。其中,低刚度橡胶垫板在使用中多有压溃、沿钢轨方向窜动等现象;高刚度垫板则多出现轨枕承轨面和垫板下底面接触磨损现象。个别扣件轨道外侧挡板座向上滑移较大,有的预埋道钉甚至从轨枕中拔出或剪断。

4)道床。道床主要问题为脏污、板结和翻浆冒泥病害。部分桥隧区段道床厚度严重不足,个别厚度不足200 mm。岔区道床由于得不到及时清筛,严重影响轨道结构稳定性和轨件寿命。

5)道岔。我国在2012年之前设计的道岔轴重均为25 t和23 t,部分道岔未对轴重进行规定。我国六大干线正线使用的主型道岔见表1。

表1 六大干线铁路道岔图号、用量及分类

道岔区的伤损主要有辙叉伤损、转辙区域曲尖轨磨耗、轨枕扣件系统伤损等。

1)辙叉伤损。合金钢组合辙叉,主要伤损为翼轨、心轨的垂向磨耗及剥离掉块,部分辙叉翼轨顶面的压溃现象较为严重。高锰钢整铸辙叉伤损主要为心轨顶面的剥离掉块和翼轨的垂向磨耗,叉心压溃,叉趾和叉跟垂裂,辙叉心轨0~50 mm断面裂纹。固定型辙叉使用寿命总体较短,更换频繁,维修工作量较大。

2)转辙器区段伤损。伤损主要为曲尖轨磨耗过快,裂纹和剥离掉块,基本轨掉块和裂纹。尖轨20 mm断面至尖端区段的掉块成为制约曲尖轨寿命的主要因素之一。

3)轨枕扣件系统伤损。在运营条件恶劣区段,铁垫板出现断裂,岔枕出现明显裂纹。尼龙套管在使用2年后,失效数量增多,需要进行更换作业。

1.2 轨道结构适应性分析

既有线轨道结构(60 kg/m钢轨、Ⅲ型混凝土枕、Ⅱ型扣件、一级道砟、道床厚度300 mm及以上)可满足少量开行27 t轴重货车的安全运营要求;从保证27 t 轴重货车长期运行安全、减少轨道养护维修工作量的角度考虑,需逐步强化提升轨道结构[3]。

1)对于小半径曲线轨道结构,随着大轴重货车开行数量的逐步增加,小半径曲线地段轨枕及扣件伤损情况会有所加剧,同时轨道几何状态恶化加快、不易保持,养护维修工作量会相应增加。既有干线部分区段客车速度达160 km/h或以上,客货车速度相差较大,曲线超高设置困难,曲线地段轮轨动力作用增大,对客车安全运营带来了一定的隐患。

2)对于钢轨,货车轴重由23 t增加至27 t,实测27 t轴重通用货车对钢轨的动态荷载增加了13.8%~25.5%,动弯应力增大了15.9%~27.6%;计算轮轨接触应力、接触面最大剪应力分别增大了2.9%,2.8%,与25 t轴重C80车辆相当。轮轨动力荷载及接触应力的增加,将会加快曲线钢轨的磨耗以及钢轨疲劳伤损。目前既有干线铁路钢轨强度等级较低,更换磨耗轨、重伤轨的工作将增加。

3)对于轨枕与扣件,27 t轴重通用货车作用下,Ⅱ型 轨枕受力超过设计荷载,基本不适应;在正常养护维修条件下,Ⅲ型轨枕、弹条Ⅱ型扣件可满足27 t轴重通用货车安全运营要求,轴重和运量的提高将造成扣件伤损程度的增加和养护维修工作量的加大。

4)对于道床,在道床状态满足铁运〔2006〕146号《铁路线路维修规则》[4]时,可满足开行27 t轴重货车的安全运营要求。桥隧等刚性基础道床厚度不足时,27 t轴重作用下道床顶面应力极易超限。

1.3 道岔适应性分析

既有线道岔的设计标准不低于60 kg/m钢轨18号可动心轨道岔[图号:GLC(07)02]和60 kg/m钢轨12号固定型道岔(图号:SC330)时,能够满足少量开行27 t轴重货车的安全运营要求。设计标准和结构强度低于SC330和GLC(07)02的道岔需进行安全评估以确定能否满足少量开行27 t轴重货物列车的条件。

1)岔枕及扣件系统适用性

既有混凝土岔枕总的破损率较低,基本上可以满足现有运营条件下的使用要求,如果轴重继续提高岔枕可能出现承载能力不足问题。随着轴重增加,岔枕扣件系统的螺栓折断和套管失效问题突出,此外还将出现滑床板、辙后垫板断裂、台板开焊等问题。

既有线存在少量木枕道岔,当进一步提高轴重后,木岔枕及道钉控制轨距能力进一步降低,存在列车安全运行储备不足的隐患。

既有线采用了大量的岔枕预埋塑料套管和螺栓配合的扣件系统,常态化开行27 t轴重货车条件下,预埋套管和螺栓伤损率较高,且养护维修困难。

2)辙叉结构适应性

由于SC325,CZ2516和GLC(06)01在使用中出现了心轨折断、翼轨折断等影响安全的严重病害,总公司废止了上述图号。

各铁路局对上述道岔进行了改造和更换,但目前还存在部分上述道岔,特别是GLC(06)01 数量较多,需要在开行27 t轴重列车后进行改造,以彻底避免心轨断裂影响行车安全。

3)道岔轨件适应性

道岔(铺设在特殊位置)曲尖轨在短时间内即磨耗、压溃、掉块严重,平均使用寿命进一步缩短,尤其在侧向过岔列车较为频繁的岔位,曲尖轨使用寿命极短,更换极为频繁。

重载铁路道岔在轨线中断部位(钢轨接头)和刚度突变部位(安装有间隔铁或限位器的尖轨跟端、心轨跟端等)及轨腰螺栓孔部位,轨顶面的压塌及磨耗将明显增加。

随着货车轴重增加,道岔状态劣化加快,几何尺寸保持能力降低,维修工作量增大。

2 桥涵结构适应性分析

2.1 既有干线桥涵结构现状分析

我国既有线铁路桥梁的建设年代跨越范围大,设计、建设标准不统一,结构类型多样,不同桥涵的状态差异较大。

1)混凝土桥涵结构现状

各种类型混凝土梁桥中预应力混凝土梁桥占比最大,约为57.5%。跨度小于10 m的多采用钢筋混凝土梁桥;16 m及以上多采用预应力混凝土梁桥,以32 m 跨度居多。

从混凝土梁桥的病害情况来看,主要包括双片式梁横向刚度弱、混凝土剥落、钢筋锈蚀、底板纵向裂缝等。桥梁A级劣化率在20%~25%,据2012年统计,A级A1等的劣化率最高为23.7%,可能危及行车安全的A级AA等劣化率为1.3%。

各类涵洞中以盖板涵居多,约占全部涵渠数量的42.6%。从跨度来看,涵渠跨度均小于10 m,其中6 m 以下占比约为96.8%。

从涵渠的病害情况来看,部分盖板涵的盖板施工质量差、混凝土剥落、钢筋锈蚀、石砌边墙开裂变形;部分涵顶填土厚度较小,盖板间受力分配系数相差较大,致使局部盖板承受的动力作用偏大,跨中开裂严重,钢筋应力偏大等。涵渠A级劣化率约7%,据2012年统计,A级A1等的劣化率最高为6.9%,可能危及行车安全的A级AA等劣化率为0.2%。

2)钢桥结构现状

钢桥主要结构形式为钢板梁和钢桁梁,跨度主要集中在20~64 m,有少量跨度在64 m之上的大跨钢梁桥。

既有钢桥病害主要包括:锈蚀问题、支座附近杆件裂纹、平纵联连接板和节点板裂纹、纵横梁和纵横梁连接处裂纹、铆接桥铆钉烂头等。明桥面钢桥木枕病害主要包括:道钉孔松弛,持钉能力下降;木枕腐朽、开裂和空洞。木枕病害严重情况下,轨道结构稳定性不易保持,从而影响行车安全。

3)支座病害主要包括:摇轴钢支座纵向位移超限;弧形支座生锈,滑动及转动不灵活,螺栓折断;板式橡胶支座对梁体的横向限位能力较弱。

4)下部结构病害主要包括:混凝土桥墩表面常出现各种类型和程度的裂缝;高墩或柔性墩横向刚度相对较弱,致使墩顶横向振幅偏大;石砌墩台勾缝开裂、脱落,降低了结构的整体性。

2.2 桥涵结构适应性分析

按不低于中-22活载标准设计的结构状态正常的桥涵结构能够满足少量开行27 t轴重通用货车的安全运营要求。

1)钢筋混凝土梁桥适应性分析

对跨度3.40,4.50,6.70,13.06 m钢筋混凝土梁桥在27 t轴重通用货车作用下的试验研究表明,状态正常的钢筋混凝土梁桥满足开行27 t轴重通用货车要求[5-6]。

2)涵洞适应性分析

对净孔2.0,4.0 m盖板箱涵在27 t轴重通用货车作用下的试验研究表明,盖板跨中实测钢筋应力较小,实测钢筋应变动力系数小于规范设计值。结合理论检算、轨道结构减载效应[7]、疲劳性能分析,状态正常的涵洞可满足开行27 t轴重通用货车要求。但是,既有铁路涵洞数量众多,类型多样,填土厚度不一,结构状态差异较大。既有测试中,部分结构状态较差的涵洞,25 t轴重货车作用下盖板涵钢筋应力幅值达到90~100 MPa,钢筋应力动力系数达到1.80~1.90,存在运营安全隐患。

3)预应力混凝土梁桥适应性分析

对跨度16 m低高度预应力钢筋混凝土T梁桥和跨度24,32 m预应力混凝土T梁桥在27 t轴重通用货车作用下的试验研究表明,综合考虑桥梁整体受力和桥面板局部受力情况,状态正常的预应力钢筋混凝土梁桥可满足开行27 t轴重通用货车要求。

4)钢梁桥适应性分析

既有典型钢桥疲劳寿命评估表明:影响线较短的纵梁(4~8 m),剩余寿命较短[8]。

5)下部结构适应性分析

3 既有线线桥隧强化改造对策

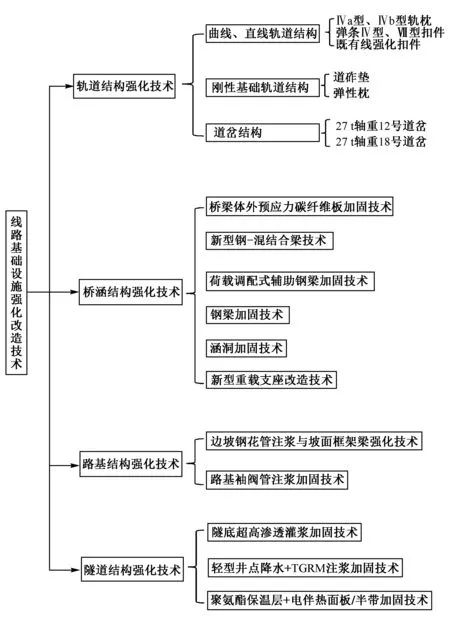

结合既有线运营条件、基础设施现状和既有研究成果[9-10],提出适用于27 t轴重通用货车运营条件下的桥涵加固改造、轨道与道岔强化、路基和隧基底病害整治等技术,形成了27 t轴重条件下基础设施强化改造成套技术,见图1。

图1 线路基础设施强化改造成套技术

开行27 t轴重通用货车前,逐线进行线路基础设施适应性评估,结合评估结果,分开行前、开行后2个阶段开展线桥隧的加固与强化。开行前对影响运营安全的基础设施进行强化改造,主要包括劣化严重的桥涵结构、木枕道岔等;开行后根据27 t轴重货车的投入时间、投入量和运输组织,分年度逐步对疲劳与耐久性能降低的线路基础设施进行改造。

3.1 27 t轴重通用货车开行前开展工作

为确保运营安全,应开展以下工作:①对全线线桥隧设备进行系统调研分析,对于设计活载低于中-22标准或结构状态不明的桥涵结构进行重点评估。②对小半径曲线(R≤600 m)、连续曲线、长大坡道、过渡段、桥隧等薄弱地段的轨道状态进行排查,对病害和薄弱区段的轨道结构进行强化或改造。③Ⅱ型轨枕区段出现明显伤损,或低于Ⅱ型轨枕区段,需更换为Ⅲ型轨枕。④将正线上木枕道岔更换为混凝土枕道岔。⑤对伤损严重、轨道几何状态不易保持的非标准道岔进行更换。⑥对于劣化等级为AA级的桥涵病害及时进行强化整治。⑦对于存在严重基床病害的路基、严重基底病害的隧道进行整治。

3.2 27 t轴重通用货车开行后开展工作

1)轨道结构

对开行27 t轴重货车的既有线,考虑轨道结构安全性、强度、稳定性、养护维修及经济性,结合大中修计划,对轨道结构按给出的配置方案进行强化改造。

在27 t轴重、年运量2亿t的货运线路中采用特重型的75 kg /m优质钢轨,年运量在2亿t以下的线路中采用60 kg /m钢轨,半径不大于 1 200 m 的曲线地段采用热处理钢轨。

对于400 m≤R<500 m曲线段,应铺设适用于重载铁路的Ⅳ轨枕与配套扣件。

对于500 m≤R≤600 m曲线段,沿用Ⅲ型混凝土轨枕,采用既有线强化扣件。对状态不良的曲线段进行轨枕加密,轨枕配置根数由 1 667 根/km变为 1 760 根/km,每公里增加93根Ⅲ型轨枕。

对于R>600 m曲线及直线地段,采用Ⅲ型混凝土轨枕,使用既有线强化扣件。

重载铁路线路最小曲线半径一般采用 1 200 m,特殊困难条件下不小于600 m[11],而既有线由于条件受限,不一定能达到该条件。既有线测试数据显示在半径不大于400 m的曲线地段脱轨系数明显偏大,稳定性较差,由于弹条Ⅵ型扣件和既有线强化扣件不适用于半径小于400 m的线路,建议对R<400 m的曲线进行线路改造,将曲线半径提高至400 m及以上,不能够进行改造的,采用Ⅲ型混凝土轨枕和弹条Ⅱ型扣件,采取通用轨道结构强化措施,根据线路情况低速通过。

采用轨枕加密、更换既有线强化扣件的方案主要是考虑在既有Ⅲ型枕使用时间不长、使用状态较好的情况下,先暂时予以保留。如果出现轨道不稳定、维修工作量大的情况,可在后期大修换枕时,更换为重载轨枕与配套扣件。

道砟采用一级级配,建议双层碎石道床面砟层厚度采用350 mm,底砟层200 mm;单层碎石道床结构,道床厚度取350 mm;砟肩堆高15 cm;桥上道床厚度应不小于30 cm。对于道床脏污、板结地段及时进行捣固清筛。

针对桥隧地段基础弹性差、轮轨冲击力大、道砟易粉化、养护维修困难等特点,可使用道砟垫和弹性轨枕。道砟垫主要用于桥梁地段,弹性轨枕主要用于隧道地段。

正线道岔逐步使用27 t轴重重载专用道岔。随着运量增加,道岔区轨件磨耗及伤损情况加剧恶化,应在日常养护维修中增加道岔区钢轨打磨。目前固定型高锰钢辙叉的使用寿命为0.8亿~1.5亿t,随着轴重增加辙叉更换更为频繁,可更换为合金钢组合辙叉或高致密锰钢组合辙叉,以减少辙叉更换作业。

加强轮轨管理,重视钢轨打磨和润滑工作,降低轮轨的动力冲击,以延长钢轨的使用寿命。

2)桥涵结构

对尚未横向加固改造的混凝土梁体逐步进行横向联结加固改造,保证梁体横向动力性能和整体受力性能。

对于劣化等级为A1等的桥涵、支座、墩台基础进行强化整治。

对典型、重点钢梁开展疲劳寿命专项评估工作,评估钢梁疲劳剩余寿命,确定相应对策。

将木枕逐步更换为高分子材料复合轨枕。

对于列车通过时桥梁横向晃动较大的高墩、柔性墩进行动力性能测试评估,必要时进行强化改造;对于病害加剧劣化的石砌墩台进行外包混凝土加固。

3)路基结构

针对翻浆冒泥、道砟囊等基床病害,采用排水、固化、非开挖置换等技术进行整治。

针对基床承载力不足的路基,采用非开挖旋喷技术、型钢水泥土桩加固技术、袖阀管注浆加固技术、挤密加固技术等进行加固。

针对稳定性不足的边坡,采用斜向钢花管框架梁、锚索等技术进行强化。

4)隧道结构

加强隧道基底结构检查和检测,视隧道劣化类型及发展程度,必要时采用超高渗透灌浆加固技术、基底水害综合整治技术等措施进行整治与强化。

4 结论

既有线基础设施主型配置(60 kg/m钢轨,双层或单层道床,Ⅲ型轨枕,设计标准不低于GLC(07)02和SC330的道岔,不低于中-22活载标准设计的桥涵)、结构状态正常条件下,满足少量开行27 t轴重通用货物列车要求。

鉴于既有线基础设施状态差异较大,开行27 t轴重通用货车前,应逐线进行线路基础设施适应性评估。结合评估结果,综合考虑线桥隧结构安全性、强度、稳定性、养护维修及经济性,分开行前、后2个阶段进行线路基础设施强化改造。开行前对影响运营安全的基础设施进行强化改造;开行后5年内逐步对疲劳与耐久性能降低的线路基础设施进行改造。