石头缝里“抠”出的脱贫产业

2019-06-03张恒

文_贵州日报当代融媒体记者/张恒

2月22日,贵州发布“贵州省岩溶地区第三次石漠化”监测结果(即2011年至2016年全省石漠化综合治理情况)。数据显示,5年间,贵州石漠化面积减少830.55万亩,森林覆盖率达到57%。国家相关部门对于贵州石漠化治理取得的成绩评价为——“优”。

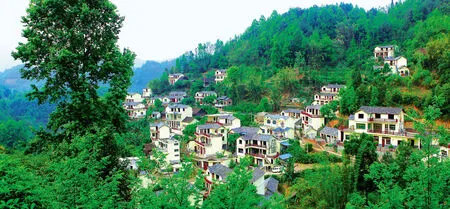

优异成绩的背后,是贵州全面实施石漠化综合治理工程,统筹推进石漠化治理、生态保护与脱贫攻坚的“逆袭”之路。如今,作为全国石漠化程度最深省份的贵州,石漠化面积持续减少,岩溶地区生态环境持续改善,更为重要的是,一个个从石头缝里“抠”出的脱贫产业,带动一大批群众增收致富。

秃山涌动“绿意”

春季的贞丰县顶坛片区绿意盎然,从前的石旮旯,现已变成连片的花椒林。

顶坛片区是指北盘江镇东北部的银洞湾、查耳岩、水淹坝、板围4个村,其中,银洞湾、查耳岩两村涉及农户800多户3000多人,95%的面积是石旮旯,当地老百姓只能从石头缝里讨活路。

“一眼望去几乎寸草不生,但凡有点土的地方都被种上了玉米。”62岁的北盘江镇银洞湾村村支书罗泽亮回忆说,严重的石漠化、贫瘠的土地、恶劣的环境让饱受贫困煎熬的村民只能选择举家外迁,离开生活多年的故土。

一个偶然的机会,当地村民了解到当地石旮旯里的花椒不仅生长得很好,石头缝里形成的灌丛还减少了水土流失。1993年,黔西南州拨款十万元作为发展花椒基地的基金,在顶坛片区及近邻的几个村,村民们展开了一场花椒种植“竞赛”。

“石缝缝头、石旮旯里,都是村民们甩开膀子种植花椒的场景。”罗泽亮介绍,到1996年,全镇种植花椒1.06万亩,全州唯一的万亩花椒基地建成。与此同时,顶坛片区搬出去的人家也相继回来,种植花椒。

“目前顶坛片区种植了花椒5.8万亩,曾经的不毛之地,就这样变成了今天的绿色银行。”罗泽亮说,从大规模种植花椒以来,当地的水土流失率比过去下降了40%,片区95%以上农户都种上了花椒。

如今,走在石山上,漫山苍翠,生机盎然。更为重要的是,花椒的种植取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

这不是贵州石漠化治理的特例。在因地制宜的思路下,在各地石漠化山区,村民“见缝插针”地种下刺梨、芒果、澳洲坚果、柑橘、芭蕉、枇杷等作物,让曾经的石头山长出了绿意、生出了希望。

石缝里的脱贫路

在大方县黄泥塘镇化联村金山、银山等地,艳红桃花开正艳。化联村村民陈群文家五六亩的艳红桃,去年净收入4万元。他乐呵呵地说:“和村民一起合股搞的果园,已经开发和种植了1100余亩艳红桃,以后还会赚更多。”

化联村是典型的喀斯特地貌地区,耕地分散且多为坡耕地,保水能力差,石漠化严重是当地群众难以脱贫致富的根源。几年前,村民在石旮旯里尝试种植艳红桃并获得成功,现在这一株株艳红桃不仅修复了生态,还是当地群众增收的主要来源。

她病了。我内疚得很,不敢见她,怕她那深邃善良的眼睛。在巴克夏及众学员的精心护理下,今天,她好了。对我还如以前一样,我想哭。我和巴克夏找她商量考试的事,她思忖一下说:“笔试结束后,可否用文艺晚会的形式举行一次口试?”见我和巴克夏表示同意,她微笑着吩咐我安排道具和桌凳,让巴克夏布置教室,写题笺。她说去通知学员,走了出去。

无独有偶,在黔西县绿化乡,小小的脆红李让当地成片的石漠化摇身变成“花果园”。“比不得比不得,种苞谷糊口都难,但是种脆红李让我甩掉了贫困‘帽子’!”绿化乡石桐社区的居民陈永碧种植了5亩脆红李,去年挂果2500公斤,收入5万元。

把石漠化治理与精准扶贫有机结合,曾经的石头山长出了绿意、生出了希望。图为贞丰县连环乡关山村。(郭泽玉/摄)

不仅如此,绿化乡紧紧围绕“走绿色发展之路,有效治理石漠化”的理念,走以发展富硒脆红李为主,猕猴桃、辣椒为辅的绿色生态农业之路,短短三年时间,就使全乡的石漠化率从当年的27.6%下降到现在的8.5%,更带动周边四方井村、湾箐村、大海子村、小海子村的群众种植,使这一惠民产业逐渐壮大为修复生态、消灭贫穷、提振群众精气神和实施乡村振兴战略的重要产业。

“通过产业发展,现在绿化乡年人均纯收入超过8000余元。”绿化乡党委书记廖毅说,石山荒山化作绿水青山,更是农民致富奔小康的金山银山。

以“绿化”理念有效治理石漠化,全省各地走出了一条条将退耕还林、石漠化治理与脱贫攻坚“联姻”的路子,绿色产业为百姓带来生态红利,更激发群众致富的热情。

产业绿色革命

挖坑、培土、插苗……在七星关区放珠镇播乐沟村的罗家湾子山,几十名村民正在地里栽种刺梨,脚下,裸露在外的青石极其吸引行人的目光。

“这是一座石漠化比较严重的山,土地非常贫瘠。”播乐沟村村主任顾怀应介绍说,多年前村民在这座山上种植庄稼养家糊口,收入极其微薄。

2014年,放珠镇政府采用退耕还林的方式,在罗家湾子山种植了900亩核桃树。随着核桃树的不断长高长大,山上的石头看起来不再那么扎眼。2018年10月,村里又开展了轰轰烈烈的产业结构调整行动,全村大力推广发展刺梨产业,到今年春天,播乐沟村的刺梨种植已接近尾声。

现在,从罗家湾子山脚望去,刺梨苗一片接一片,整座山被星星点点的黑色地膜点缀得很漂亮。“我们去年规划种植刺梨3000余亩,现在已经完成2400亩。”顾怀应说,把贫瘠的土地再利用起来,带领群众增收,带来更大的经济效益。

不同于将石漠化治理与产业扶贫相结合的思路,北盘江镇银洞湾村则是想走出一条农旅一体化的路子。

在银洞湾村翠绿的花椒林中,一条回旋于山脊的栈道,连接着村庄通向峡谷的山崖。“随着北盘江大峡谷的旅游开发,发现当地的天然景观和峡谷地貌十分有特色,结合农旅一体化和美丽村庄建造,量体裁衣修筑观光玻璃栈道。”罗泽亮说,依托当地奇山奇石的喀斯特地貌和气势磅礴的峡谷景观,银洞湾村致力于打造山地旅游产业示范基地。

这既是一场产业革命,也是一场绿色革命。如今,在贵州石漠化片区,通过有效推进石漠化治理和脱贫攻坚,林下经济、生态农业、生态康养旅游等蓬勃发展,部分地区石漠化得到遏制,也促进了农业经济发展和农民增收。