代州冯氏的雁门气度和家国情怀

2019-06-01杨扬

杨 扬

(山西省社会科学界联合会, 山西 太原 030001)

代县是坐落在我国北方的一座小城,北望恒山,南依滹沱河。它宁静安详、质朴从容,若不是雁门关、边靖楼,远去的征战烽火或已不被人们记忆;若不是杨家祠堂、冯氏群贤,传扬的满门忠烈、诗礼文章该回望何处、寻觅何方?还有李牧祠、赵杲观、代王庙、磨笄岭,薛仁贵、李克用、萨都剌、冯如京……这些散落在历史云烟里的名称和名字,共同构成和指向一个闪耀的所在——雁门。

千百年的风云际会,让这座小城镌刻了草原与中原的交融记忆,孕育出丰富多彩的商业盛景、儒佛文化,也涌现出灿若星辰的忠勇武将、隽秀文章。小城不小,代县早已成为中国历史文化古城之一,冯氏家族是这座文化古城里闻名雁门乃至中国北方的文化大家族,冯家的家国往事也是不得不提的一笔。

一、家国情怀之源起:雁门紫塞起风云

历史上,代县曾有过很多名字,使用时间最长、最为人熟知的是雁门。雁门山、雁门关、雁门郡,三位一体地架构起这片土地共同的历史记忆和精神内核。雁门山位于雁门古城以北,又叫勾注山,是北岳恒山位于代县境内的一段。雁门关依势而建,南扼中原,北控朔漠,是北方游牧政权入侵中原的重要屏障,戍边雁门成为将士们保家卫国的关键所在,这也是代州冯氏最初定居发迹的前提。

《代州冯氏群贤谱》的作者李淳曾说,家教、家训、家风为中心的家族文化,是中华传统文化不可或缺的组成部分,也是文化自信的重要内容。始祖冯盛当年迁居往事,是明初边地征战、将士戍边卫国的缩影。当他满怀家国之情从山东寿光来到代州振武卫,决定要将余生驻守在雁门雄关时,也许并未想到几百年后他的满腔戍边壮志会承接出一代又一代兼具雁门气度和家国情怀的官员、学者、诗人、医者,他的后人会造就一个根深叶茂的文化望族,名动华夏。

二、家国情怀之发展:文武济美传遗训

定居雁门后,冯家逐渐发展繁衍并由耕种转而经商,冯氏子孙乘“开中法”之便行商致富,到四世冯忠时已将盐业由山西发展至淮扬间,其子冯宾期“治鹾”四十年并出任盐董,堪为晋商先驱。明嘉靖年间家族中出现第一个举人,其后百余年中,冯家进士、举人不断,子孙凭借科举入仕,冯氏家族诗文成就日盛而蔚为大观。

“开中法”是冯家由军户耕读到经商致富的重要转机,这一举措是政府为解决边塞军事防备而推行的经济对策。明初,为了防止蒙元势力南下,朝廷在北方国土屯兵驻扎设立九边重镇,并在北部长城沿线设置了大量卫所。为了解决边镇军需粮饷,政府施行“开中法”,利用国家控制的食盐专卖权换取商人运送粮食到边塞。商人贩粮到边塞再借此换取“盐引”,从而获得贩盐权利行商致富。“开中法”的实行,一方面让朝廷满足了边塞粮食军需(包括铁器、茶叶等用品);另一方面使民间通过贩盐获利,在客观上发展了商业经济。晋商因地利之便捷足先登,并跃居为明清之际的商界黑马,金融执牛耳、会馆遍宇内,晋商票号实现了“汇通天下”。

冯家生活在雁门关下,军户出身、地理之便、政策之利,再加上勤励和睦、善于经营,不断发展致富,到四世冯忠辈而日盛。冯忠经商业盐成为富商巨贾,留有《冯氏遗训》对族人产生巨大影响;其大弟冯恩中举任昌黎县令,是家族第一个举人,开启了冯家数百年文化望族之路,可谓“文种”自此兴;二弟冯惠中武举,官至指挥使佥事,加明威将军,是冯家首位武举人;三弟冯愈勤勉攻读不幸早逝,而冯家十八位进士中的十位都是他的后人,“一代名仁”冯如京就是其孙。

出身普通军户而逐渐走上致富路的代州冯氏,以家国为念,通过建家塾、抚孤幼、重教育、行善举等行动,积极地回馈社会与国家。如四世冯忠,他不仅经商有道,且为人仗义:对族人,将经营所得“悉与诸弟分”;处同贾,“如骨肉,常周给衣食,仗义疏财”;待朋友,诚心相助,扶危济困;厚邻里,节俭谨慎且宽厚好施。冯忠有位马姓友人去世,他送其子返乡并资助读书,最终考上了举人;他带领冯家致富却布衣粗饭度日,遇到灾年“出己粟赈灾民三月,全活者甚众”。

冯氏后人的忠勇有为、心系国家,源自戍边报国,传于善行义举,化作忠孝诗礼,更凝为家训而不断传承。“欲知其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身”,冯忠作《冯氏遗训》总结了冯家四代人的经验、阅历与识见,启发引导族人子弟勤学向善、正己爱国,“以六合为一己,一坯冶为一陶者,则不往而不乐”。明清两代,冯家共出现八个武举人,冯惠、冯亨期、冯配京、冯敬(武进士)等人在代州多次动乱时挺身而出,成为守卫州城的中坚力量。晚清到民国,冯曦、冯鹏翥(将军)等后人,在风雨飘摇的时局与辛亥革命后的现代化进程中积极探索,践行和传扬着冯氏家族文化。可以说,代州冯氏的家国情怀深植于家族的人文基因中。

家规家训是家国情怀彰显流传的内在动因和基本条件。冯氏后人以家训作为正己、修身、齐家之要,传承践行并不断完善,无论经商、从军、仕宦,还是教育、行医、著文,始终不忘雁门之风、家国之志,不负那阙代州冯氏旌表牌坊所书之“文武济美”。

三、家国情怀之鼎盛:诗书忠勇看代冯

忠厚传家久,诗书继世长。明清易代,国家由乱入治,代州冯氏也迎来家族发展的鼎盛期,成为享誉中国北方乃至全国的文化望族。至清末,冯家呈现出“进士十八,举人五十四,贡生七十余,秀才不知凡几”之盛况。这种繁盛非子孙官位显赫,正如清代桐城派领袖姚鼐所言:“代州之冯兴于明之中叶,至国朝乃益盛,非第仕官贵显也,盖贤哲君子多矣。”

黏土中矿物是影响土体分散性的重要因素。常见的矿物有高岭石、伊利石、蒙脱石。蒙脱石晶体是由两个硅氧四面体晶片夹一个铝氧八面体晶片构成,相邻晶体氧层连接力极弱。若受到水分子和交换性阳离子作用,会产生较大的体积变化,具有极强膨胀性。而在耕作或淋溶作用土壤中,伊利石晶格破裂释放钾元素被冲蚀流失,部分脱钾区域土壤就具有蒙脱石的性质。同时,伊利石利用同晶置作用吸收离子后,同样会产生像蒙脱石那样具有强分散性的性质。

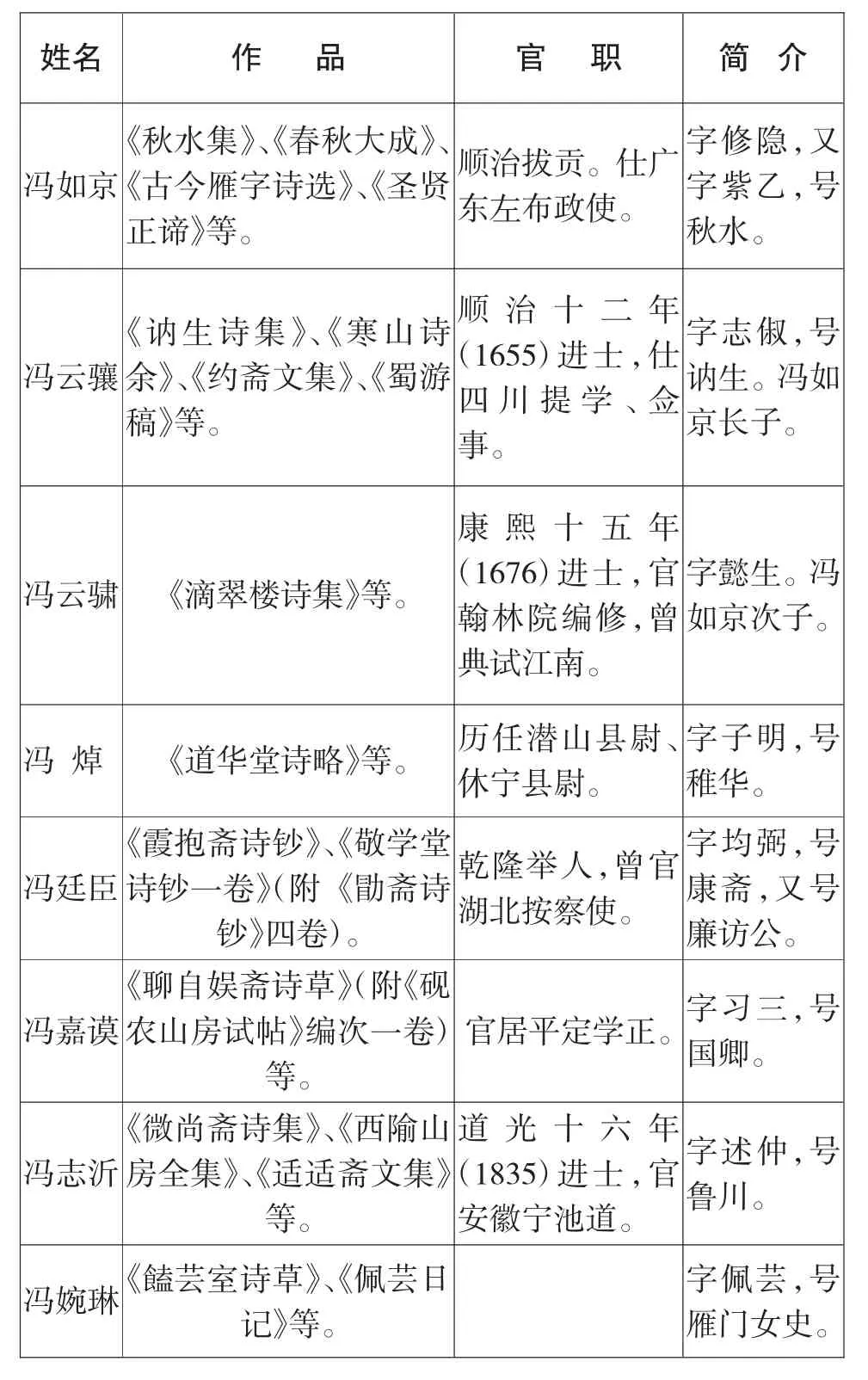

在诗礼传承上,冯家由晋商先驱成为文化渊薮,族人“清白慎取与”、“少长何彬彬”(冯志沂《寄淮三弟》),创作诗集众多,其诗风被纪晓岚评为“文重桐城,诗崇杜甫”。诗文创作既有家学之厚,又饱含时代之音、家国之情。

姓名 作 品 官 职 简 介冯如京《秋水集》、《春秋大成》、《古今雁字诗选》、《圣贤正谛》等。顺治拔贡。仕广东左布政使。字修隐,又字紫乙,号秋水。冯云骧《讷生诗集》、《寒山诗余》、《约斋文集》、《蜀游稿》等。顺治十二年(1655)进士,仕四川提学、佥事。字志俶,号讷生。冯如京长子。冯云骕 《滴翠楼诗集》等。康熙十五年(1676)进士,官翰林院编修,曾典试江南。字懿生。冯如京次子。冯 焯 《道华堂诗略》等。 历任潜山县尉、休宁县尉。字子明,号稚华。冯廷臣《霞抱斋诗钞》、《敬学堂诗钞一卷》(附《勖斋诗钞》四卷)。乾隆举人,曾官湖北按察使。字均弼,号康斋,又号廉访公。冯嘉谟《聊自娱斋诗草》(附《砚农山房试帖》编次一卷)等。官居平定学正。字习三,号国卿。字述仲,号鲁川。冯婉琳《饁芸室诗草》、《佩芸日记》等。冯志沂《微尚斋诗集》、《西隃山房全集》、《适适斋文集》等。道光十六年(1835)进士,官安徽宁池道。字佩芸,号雁门女史。

冯氏群贤中,尤以六世冯如京(1603-1670)为重。清代学者王轩曾说:“国朝冯氏诗人,自秋水先生倡之,代有作者。近道光咸丰间,以诗雄山右者,则有习三学博与其族弟鲁川观察两先生,时有二冯之目。”秋水先生即冯如京,字修隐,号秋水,是顺治拔贡,文采斐然,功勋卓著,其两子冯云骧、冯云骕皆中进士,颇有诗名。冯云骧(1628-1698)“文雄一时”,诗文具忠孝纶音、融儒释道韵,既有“生当树功名,死亦垂忠贞”、“男儿志许国,岂为觅封侯”(《从军行》组诗)的壮志昂扬,也有“生成天地德,忠厚祖宗心”、“天根与月窟,造化一丸中”的襟怀通透,还有《游华严寺》“梵音听未已,残日下林西”,悬空寺“夜静琉璃照,香光淡淡垂”的空灵静谧,被傅山称作“以雁门奇气,旗鼓中原”,魏象枢评为“冯子有素志,浩然如云中”。冯云骕(1647-1700)一生致力编修,其作《中秋南闱即事》记录典试江南经历,“镜悬河岳鱼龙见,光逼星辰造化通。永夜论文不知晓,附上高照海云东”,为国家发现选拔人才而勤勉而喜悦;《甲子平“台湾”歌》以时事入诗,“水犀十万犁庭入,上将澎湖简节旄”,“平阳猛将催劲敌,洒血西风报国恩”,表达了对收复台湾、家国统一的豪情与赞颂。

从忠勇报国来看,冯氏后人为官平乱理政,守土保家卫国,还参与收复治理台湾,尚武精神不断延续传承。冯如京曾在陕西、西宁、浙江等地平定动乱、理政有方;其族弟冯配京在平定姜瓖之乱时“一死以许代城”,冯如京感其节义撰文《冯配京死节传》;家族第一位进士冯右京刚正不阿,担任御史时曾直言书劾户部尚书贪纵,巡按山东时擒斩巨寇周魁轩平定匪患;冯右京后人冯兆峋出任贵平兵备道,在难于治理的苗瑶杂处之地“结之以诚,示之以信,遇之以威,治之以恩”而深得民心;冯云骕后人冯元方在两广苗疆任职,秉持“止戈宣圣德,说礼共敦诗”(《和毛司马经理苗疆赴军中途次》),以止戈为武、诗礼教化来治疆,实现国富民安政通人和;冯廷丞(1728-1784)少时酷爱典籍,被挚友章学诚称其“伏箧诵肄,于世事鲜所嗜好”,后任台湾道台兼学政且治台有功,他以文武报国,被姚鼐评为“其人介然自立”;冯志沂在安徽任兵备道(省级负责军事的最高指挥长官),“不愧清勤两字褒”(冯婉琳《读鲁川先叔遗集》)。

诗礼见性情,忠孝铸魂魄。冯氏后人在诗文传承中的心忧社稷、经世济民,报效国家时的忠孝节义、鞠躬尽瘁,已经内化至心性、外化为言行,代州冯氏的家国情怀融入和贯穿在身心自觉中。

四、 家国情怀之薪火:冯家代有人才出

家国情怀是华夏儿女最真挚的情感归属和最浓烈的精神指向。清中期以后,沉醉在“康乾盛世”余晖中的古老中国遭遇了千古未有之变,当承平日久遇到坚船利炮,“埋首故纸堆”遂变为“开眼看世界”。从晚清到民国,从抗日战争到解放战争,家国风雨沧桑,冯氏儿女在时代洪流中奔走救国、毁家纾难。

代州冯氏十八位进士中,最后一位文进士是冯志沂(1814-1866),他的一生见证了晚清时局之变。弱冠之年中进士,研习古文得姚鼐、梅曾亮师承;一生秉持家训,坚持“清白慎取予”,义辞龚孝拱(龚自珍之子,曾为冯志沂学生,相传曾助英法联军火烧圆明园)赠金;为官清廉正直,逝后清贫幸得曾国藩料理丧事。他以文采驰名京华,笔下有晚清民生之苦,“九重若问民艰苦,盗贼犹存米价高”(《次韵答陈心泉观察即以送别》);有壮志难酬之叹,“班超万里空投笔,毛遂三年未处囊”(《九日登高》);也有对国家民族英雄林则徐忧愤而亡的悲愤吊唁,“故乡方款敌,魂兮莫归来”!

冯婉琳(1848-1914),字佩芸,号雁门女史,代州冯氏第十四世,著有《饁芸室诗草》及《佩芸日记》。她以家国存亡、民生多艰入诗,诗风婉约有家法,且多慷慨气,创作饱含家国情怀且放眼世界,体现了秀丽诗情与雁门风骨的融合。

《书愤三十韵》

读书期致用,经术足匡时。文章与政事,一贯道在斯。为学羞标榜,居官耻素尸。一旦投艰大,自认遂不疑。譬彼筑堂奥,树立贵始基。基址苟未固,梁栋何由施?末俗骛名利,捷足竞奔驰。经史束高阁,忠孝饰虚词。侥幸致公卿,只矜遇合奇。受贿象焚齿,假威虎蒙皮。黄金信有用,拔擢惟所私。平居诩抱负,遇事任谤嗤。方寸无真宰,与众为转移。献箴谁补裘,上策只和夷。遂使腥膻辈,数载溷皇畿。犬羊恣贪饕,猫鼠共恬嬉。诡谋纷百变,诛求靡穷期。厚币贻强敌,国体宁无亏。近闻海氛恶,战守两端持。夜郎益自大,疆吏尚羁縻。内外患未已,上下交相欺。三辅频年潦,十室九断炊。催科膺上考,锱铢皆民脂。胥吏更中饱,寒雨忘怨咨。妖星亘银汉,光芒掩斗箕。天阍隔万里,浮云蔽朝曦。小臣犹纳诲,台谏罔闻知。病渐入膏肓,和缓亦难医。杞人忧奚补,抒愤聊陈辞。掷笔起长叹,明月入罗帷。

《书愤三十韵》以“读书期致用”起笔,直言为学为官的态度;“近闻海氛恶,战守两端持。夜郎益自大,疆吏尚羁縻”,痛陈时局忧患朝臣无为;“三辅频年潦,十室九断炊”,“胥吏更中饱,寒雨忘怨咨”,揭露官吏腐败民生艰难。外忧内患,天灾人祸,诗人得出“病渐入膏肓,和缓亦难医”的形势判断,而彼时的晚清确实已经风雨飘摇,不可救药。诗人曾在同治十三年(1874)创作四首“咏史”诗,以秦皇、汉祖、晋武、唐宗这些结束分裂战乱的强力皇帝入诗,期待列强入侵、割地赔款的清廷振作、国家统一。咏史指今,无奈化作《书愤》里的抒愤陈辞、掷笔长叹!

当女诗人冯婉琳感慨国运堪忧,时代如飓风席卷中华大地,国家由晚清步入民国。家国风雨浮沉,代州冯氏不改忧国之心、报国之志。冯曦(1880-1960)为冯云骕后人,他早年留学日本早稻田大学,归国后受孙中山先生鼓励赴绥远实业救国,主持修建了绥新公路等,出任绥远代理省政府主席。他也曾以“书愤”为题,“谁教大难发强邻,既袭辽宁复沪滨。反枕不除封建想,徒劳国际调停人”,只是此时书写的悲愤之情已经不是冯婉琳笔下晚清时期的海战风云,而是日本侵占东三省、友邦国联居间调停无果了。

抗战爆发后,他奔走呼号,“眼看恶涛翻永定,心伤碧血洗卢沟。庸才误国先恩怨,众志成城不马牛”,斥责蒋介石党争误国;赞扬八路军在民族危亡之际全民动员,“凡坐千夫长,应师八路军”;怒指汪精卫伪政府窃国投降、实为傀儡,“无异儿皇弗赧容,鄙夫贪得可吮痈”。国难当头,没有国,哪有家!冯曦的侄子冯鹏翥曾任晋军军长,是1930年中原大战时晋绥军十个军长之一。其后,因蒋介石、阎锡山矛盾,冯曦与冯鹏翥流寓四川,叔侄俩还在艰难岁月里共同完成1933年版《代州冯氏族谱》的续修。

古往今来的志士仁人,无不以天下为计,以家国为念。《孟子·离娄上》曾云:“天下之本在于国,国之本在于家,家之本在于身”。从大国到小家,从小家到个人,家国情怀内化在每个人身上;由修身到齐家,由治国到平天下,个人志趣外延到家国天下。国运昌隆时,家和万事兴,国安享太平;国家危难时,“捐躯赴国难,视死忽如归”。个人命运与民族存亡息息相关,家和国,最具象、最动人的所在就是故乡和母亲。冯氏族人诗文仕宦则慷慨忧国,行伍从军则义胆忠魂,行医为善则济世救民。忠孝,是对故乡的依恋、对雁门的思念,流淌在仕宦途中,寄寓在诗文里,它是冯祖悦《晓过固关》时“西去雁门多少路,计程应喜不经旬”的喜悦,《行行重行行》中“仰观云中雁,愿言同翱翔”归乡的急切;是冯志沂重阳登高,“来是关树叶初黄,久客并州似故乡”的意长;是冯婉琳“迢迢雁门道,茫茫涂水涯”的情切;也是冯曦“十年从政古云中,时悸家风愧代冯”的感喟。

家国情怀建立在血缘和亲情的基础上,在家尽孝、为国尽忠是其核心要义。从成化年间冯盛迁代,至今已经过去500余年,忠孝一体、家国同构、化家为国是冯氏家族的人格追求。雁门内外的凛冽朔风,边靖楼上的声声战鼓,就在耳边;赵襄子灭代后其姊自刎的磨笄岭、张凤翼和孙传庭读书的白仁岩,就在眼前;藤茂实出师金国囚禁代州的天宁寺、萨都剌客居千里思念不绝的故乡月,就在身边。还有赵杲、李牧、扶苏、蒙恬、薛仁贵、李克用、杨家将……都与雁门关起伏的山峦、滹沱河流淌的河水一起,孕育和构成冯氏儿女共同的记忆,与冯家的诗礼传家、尚武传统、清白慎取一起融入其性格经历中,堪称雁门气度。代州冯氏的家国情怀与雁门气度相融成为家族印记,他们以齐家修身为前提,以报效国家为己任。

家是最小国,国是千万家。一代代的有志之士以国为家,化家为国,因而才有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的担当坚持,才有“为天地立心,为生民立命”的壮志在肩,才有“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的勇敢无畏、“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”的大声疾呼!古人讲,修身齐家治国平天下,当下的人们,又该从何做起呢?如今,冯家每年会在冯氏宗祠举办祭祖活动,缅怀先贤,立足当下,从这些后世子孙身上,能看到家族持久不竭的凝聚力和向心力。

今年是中华人民共和国成立70周年。在此回望代州冯氏500余的沧桑岁月,希望以此为视角重新走进其间的雁门风度、体悟其中的家国情怀,在雁门大地上与时代牵手、对话,以一个文化家族的薪火传承丰富和致敬一个历经风雨的民族,期许并且为这个国家的美好明天脚踏实地、努力奋斗!