支持移动协作学习的异构交互模型建构研究

2019-05-30陈默张昱赵长宽于戈

陈默 张昱 赵长宽 于戈

摘 要:随着移动网络等技术的快速发展,移动技术支持的协作学习成为教育领域与信息技术领域共同关注的研究热点。针对交互这一影响学习质量的核心要素,本文研究了支持移动协作学习的异构交互模型。首先,给出了移动协作学习中的三类交互要素,包括交互参与者、交互主题及交互空间;在此基础上,通过对移动协作学习交互过程的结构分析,提出一种基于异构无向图的交互模型,并给出模型中交互节点和交互连边的构建方法;最后,采用对照实验对异构交互模型进行验证,实验结果表明该模型在提高课程学習质量及交互积极性方面具有正向效果。

关键词:移动技术;协作学习;交互模型;异构

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2019)07-0015-05

一、引言

近年来,随着移动互联网、计算机多媒体等技术的迅速融合,教育模式正快速向“网络化、数字化、个性化、泛在化、智能化”的方向发展,涌现出移动学习等一系列新型教育模式。教育部在2016年印发的《教育信息化“十三五”规划》中,提出重点建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会。已有关于教育领域新技术趋势的报告指出“移动技术是支持未来教育最有效的技术之一,移动学习对未来教育将产生重大的影响”[1]。相比于传统的协作学习,加入移动技术支持的协作学习(以下简称为“移动协作学习”)受到了越来越多学者的关注,成为教育领域与信息技术领域共同关注的研究热点。

移动协作学习中的交互是产生共同知识的基本活动单元,也是协作学习产生的基础[2]。在交互过程中,学习者之间通过分享或共享学习资源来彼此提供帮助和支持,并对小组中其他成员的见解提出观点、问题等反馈来进行相互鼓励和督促。此外,学习者通过使用移动终端,增强了信息资源在交互过程中的空间可用性,提高了交互行为的有效性以及小组规模的灵活性,进一步促进了具有社会化、情景化的真实交互活动的产生。

现有的移动协作学习中关于交互研究的工作较少,且主要延续采用传统协作学习中的交互理论和模型,没有全面考虑移动协作学习的交互过程结构,缺少对交互结构关系特性的刻画,以及交互空间对学习主体特性和交互结构特性的嵌入。本文针对移动协作学习过程中多角度和多层面的交互活动,研究协作学习的交互建模以及异构交互特性分析,并基于交互活动的过程抽象,构建支持移动协作学习的异构交互模型,进一步给出交互要素在交互过程中的定量描述,为提高移动协作学习的交互效果和学习质量奠定基础。

二、国内外研究现状

从2002年起,国外学者便开始研究移动技术支持下的协作学习平台。例如,瑞典韦克舍大学开发的“C-Notes”能够支持知识协作构建的移动在线学习系统,并提供论坛、聊天室等功能支持学习者的协作学习[3]。东京大学开发的“Musex”支持学习者在博物馆参观展品时使用Pad进行有关该展品的协作讨论[4]。Nova等人开发的“CatchBob”系统将相熟的学习者组成学习伙伴,使用PDA协作完成虚拟物品的寻找工作[5]。Lampe等人通过让学生使用社交软件“FaceBook”进行课程协作学习,进一步证实了使用移动平台支持协作学习的可行性和有效性[6]。Skliarova等人设计了移动技术支持下帮助教师进行合作的学习系统,可收到良好的教学效果[7]。从近几年开始,国内学者也对移动协作学习展开了相关研究。刘红霞等人通过搭建增强型的课堂学习环境,辅助课堂协作学习活动的开展,并证明该学习环境对学习任务的完成度以及团队协作能力的培养具有正向效果[8]。吴凡等人以网页设计课程为例,验证了微信支持下的协作学习能较好地提升学习者的学习兴趣[9]。朱琳、陈华丽等人结合具体学科教学,利用移动技术构建了混合式教学环境,提供随时随地可参与的教学模式[10-11]。

但从目前移动协作学习的研究切入点来看,关于基于问题、资源以及学习伙伴等学习模式的研究较多。例如,肖君等人通过为移动学习资源和活动设计提出一种新型模型,可为移动协作学习者提供多元文化支持[12]。袁媛等人给出基于移动概念图的协作学习模式,该模式可根据学习内容确定学习伙伴关系[13]。张晓健等人在基于P2P的移动协作学习系统中,提出了根据学习时间和学习任务确定学习者之间伙伴关系的方法[14]。Reychav等人通过考察学习过程、满意度及学习成绩等影响因素之间的关系,进一步研究移动协作学习中个人学习角色对促进协作学习效果所起的作用[15]。此外,部分学者在最近几年也开始致力于移动技术支持下的协作学习可信性评估及预测等研究[16-17]。

综上,虽然对移动协作学习的研究已成为领域热点,但从已有研究工作可看出,对于移动协作学习的完整交互过程及交互模型结构研究较少。作为影响移动学习的关键因素之一,需进一步对其进行深入研究。

三、交互模型建构

1.交互模型要素及关系说明

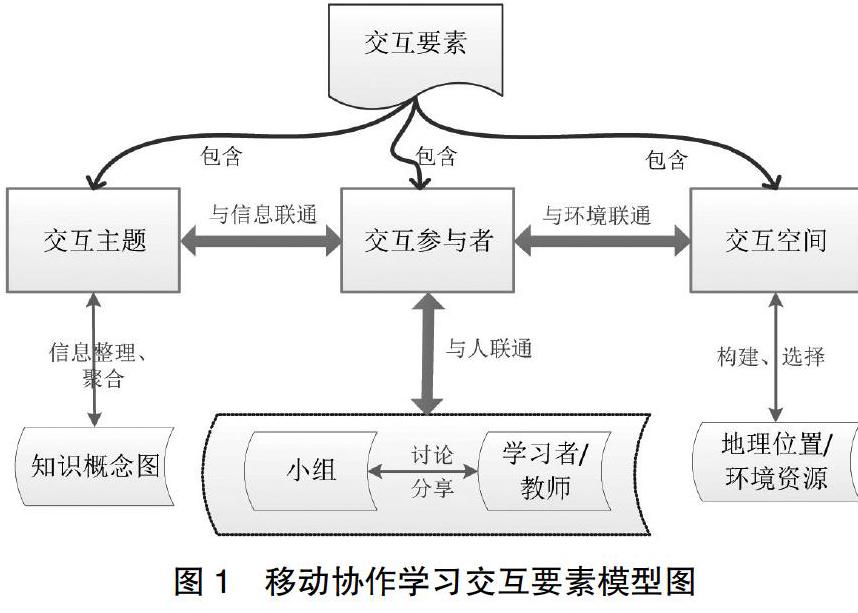

在新移动协作学习环境中,学习者拥有比传统教学环境更多的交互机会、更丰富和灵活的交互方式和更广阔的交互空间,这种新型教学模式应支持更为复杂的主体交互关系构建,满足学习者对有效交互的需求。在联通主义学习中,学习者的学习目标为连接的建立和(认知、社会、概念)网络的创建、持续发展与优化,因此,结合陈丽等人提出的基于联通主义的教学交互原理及模型[18-19],在图1中给出移动协作学习的交互要素模型图。

一次完整的交互由交互主题、交互参与者及交互空间三类要素组成,其中以交互参与者为核心,进行三类交互联通,包括与信息联通、与人联通以及与环境联通。

(1)与信息联通

根据联通主义的寻径方式,学习者需面临结构较为复杂,变化较为迅速的信息环境,信息的快速识别能力对学习者非常重要。在与信息的联通中,学习者将碎片化的知识概念整理、聚合在一起,并以此为依托,将聚合的内容整理形成知识概念图,这一过程的最终目标是为了让知识概念图中关键节点聚合成交互主题,以此联通更多的内容和学习者。同时,学习者通过查找、搜索、添加找到交互主题,标签、推荐、关联等功能也可帮助学习者快速找到相关的交互主题。

(2)与人联通

學习者由于能力、时间和精力的限制,凭一己之力所能联通的信息随之有限。而交互作为社会性学习过程,包含交互参与者的信息分享及讨论。在交互过程中,学习者如果具有较强的群体存在感,则这些学习者及教师作为交互参与者更加愿意积极地参与到群体和小组的活动中。随着社会媒体和网络的快速发展,在这类基于小组活动的群体存在感的帮助下,学习者与学习者、学习者与教师之间可更快速高效地建立信息联通,并在交互过程中激发出新的问题及想法。同时,也能够消除交互参与者的孤独感,帮助他们建立起身份和认同,并使其获得更加真实的交互临场感。

(3)与环境联通

交互作为一种与环境联通的基本途径,以上两种可分别看作与信息环境、社会环境的交互联通,而第三种联通方式是指在移动协作学习中学习者与物理环境的联通。在移动协作学习中,学习者不再局限于计算机屏幕前,而是通过移动终端在真实场景空间中自由移动并进行协作交互。此外,随着情景感知技术和移动技术的快速发展,学习者以地理信息系统服务作为位置信息基础,透过情景感知设备可以自主构建、选择具有更个性化环境资源的交互空间。在该交互空间中,交互参与者通过面对面交流更容易碰撞出思想的火花,并能实时、准确、动态地控制交互流程。同时,移动设备不断地接收物理环境信息的表达和推送,通过各种信息自动搜寻满足条件的交互参与者,最终使得交互形式更丰富灵活。

2.支持移动协作学习的异构交互模型

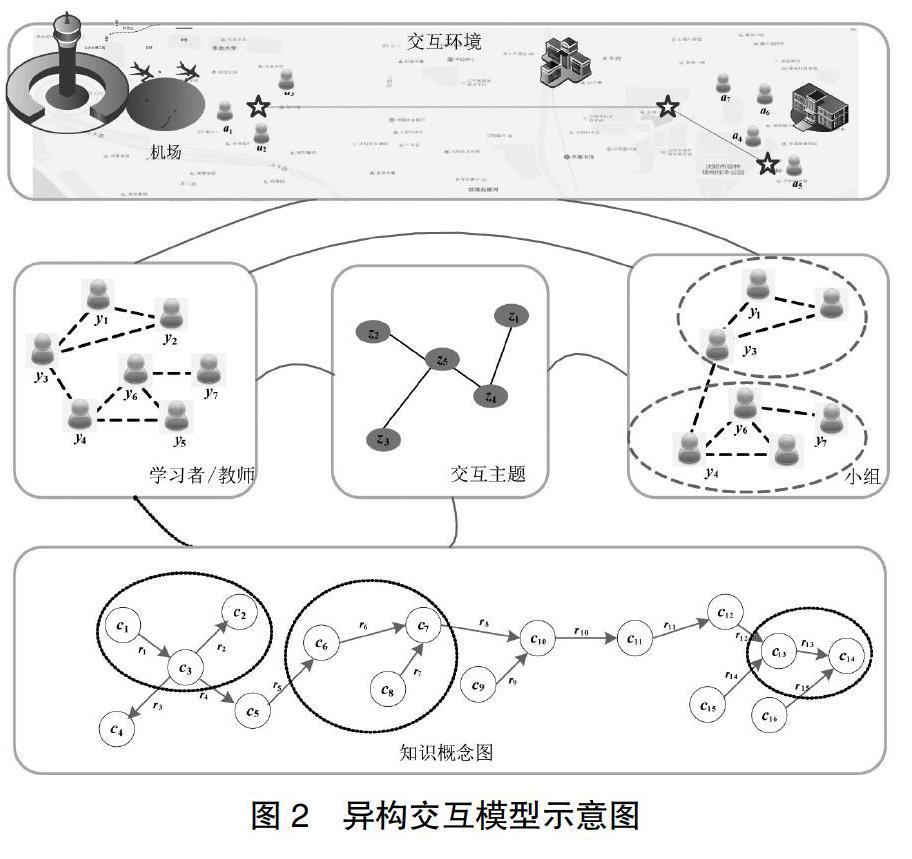

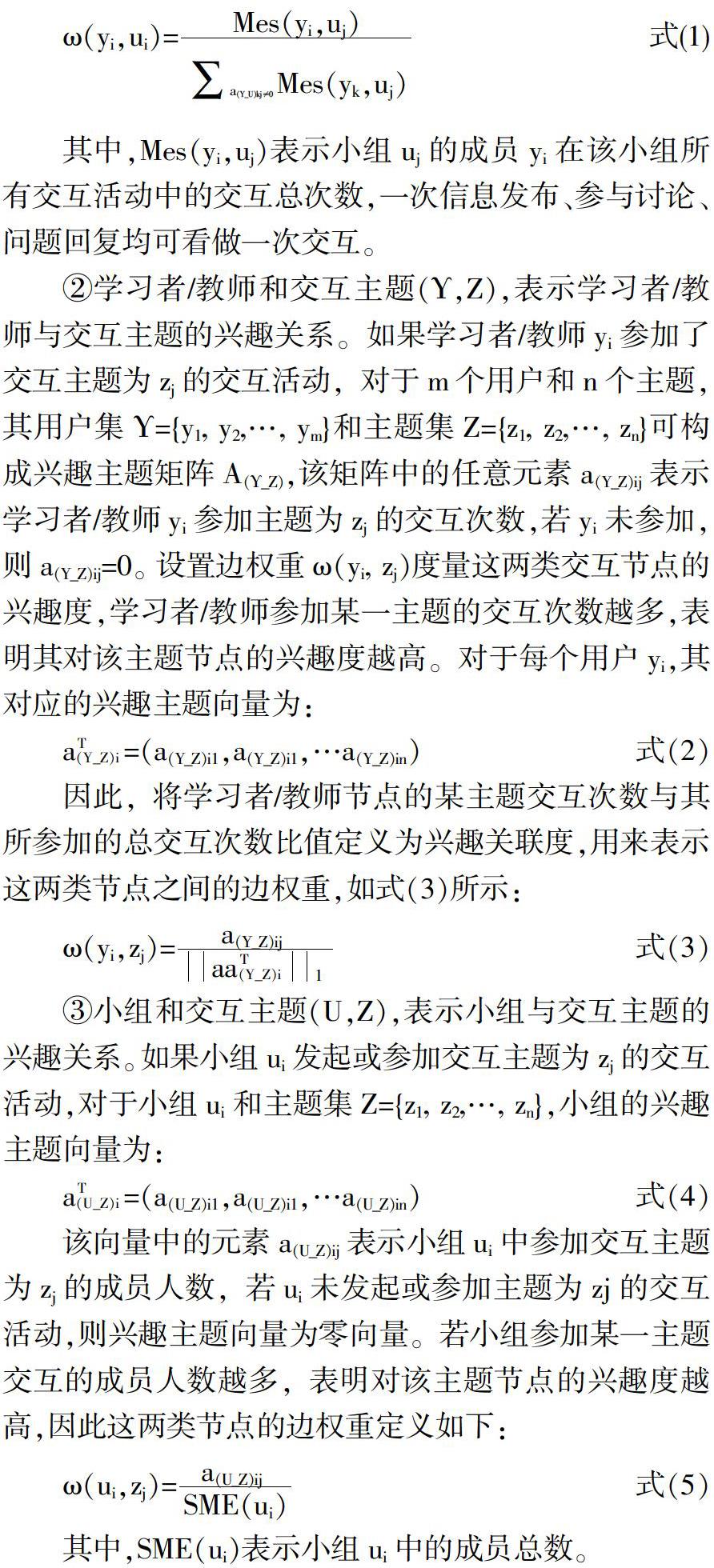

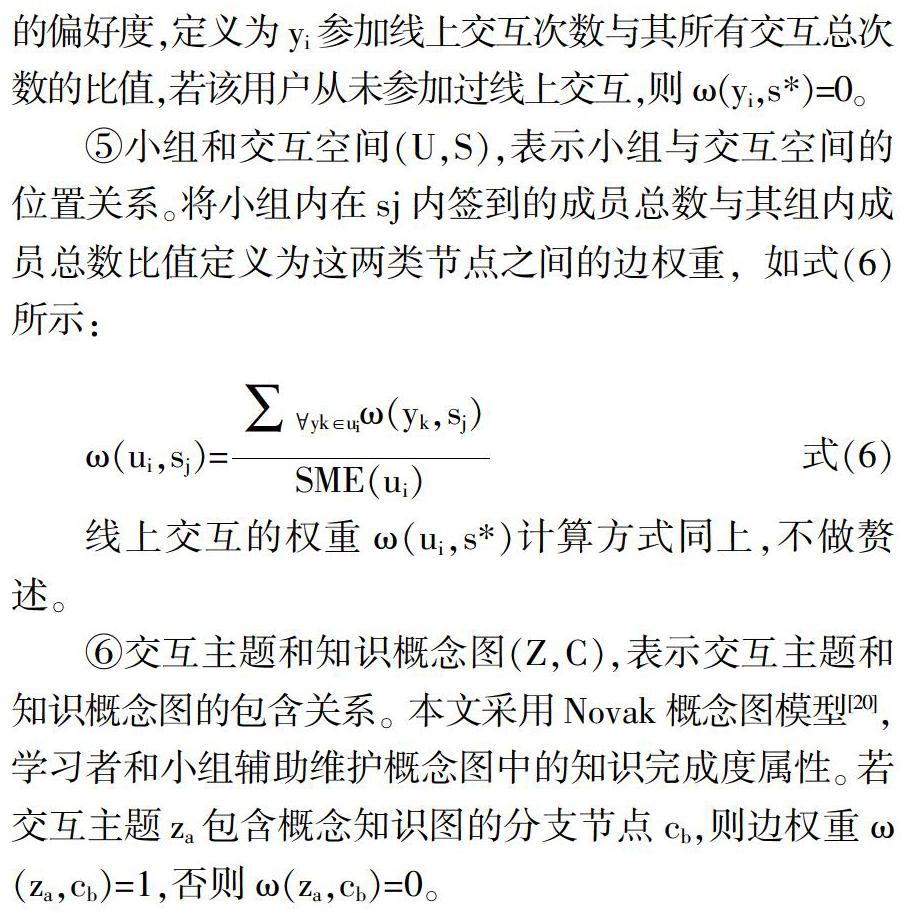

针对移动协作学习网络的交互结构特性,采用异构无向图建立交互模型。将交互要素所包含的学习者/教师、小组、交互主题、环境空间及知识概念作为图节点,并根据上述的交互要素关系建立节点间连边,模型示意图如图2所示。设定异构图用G={V, E, R}表示,其中,V表示图G的节点集合,包含交互活动中涉及的所有对象,分别表示为:学习者/教师节点集合?状={y1, y2,…, y|Y|},交互主题节点集合Z={z1, z2,…, z|Z|},小组节点集合U={u1, u2,…, u|?自|},环境节点集合S={s1, s2,…, s|S|},知识概念节点集合C={c1, c2,…, c|C|};E表示图G的边集合,包含所有对象之间的交互关系;则集合R为对象之间的交互关系类型集合,根据图2示例,基于交互活动的对象共有六种交互关系,分别是R={(?状, U), (?状, Z), (U, Z), (?状, S), (U, S), (Z, C) }。该异构图中的交互节点和交互连边构建过程如下:

(1)交互节点构建

学习者/教师对象?状、小组对象U以及知识概念图C直接加入到G中。对于移动协作学习中的交互环境S,既需要考虑用以表达环境节点之间物理邻近程度的位置距离,也要考虑用以表达其环境资源相似度的属性特征。因此,需将交互模型中的所有地点进行聚类处理,在该聚类过程中,将地点的路网距离及资源标签分别作为空间距离和非空间距离进行加权计算,得到加权环境节点距离,再结合k-means方法进行聚类,将聚类结果作为空间节点集S加入到G中。此外,线上交互虽然不具有实际的物理交互环境,但作为一种交互形式也包含于交互模型中,故将线上环境类型标记为s*加入到S。

四、模型实验

1.实验设计

本文选取某本科985院校2017级入学的工科专业58名学生及2名教师作为实验参与者,课程选择《高级语言程序设计(C语言)》。在实验之前,为保证移动学习软件的使用率,对所有参与者进行了有关移动协作学习的问卷调查,数据显示,100%的参与者都具有智能移动设备(如手机、平板电脑等)使用习惯,86.2%的参与者每天使用智能移动设备超过3小时,94.8%的学生表示非常愿意在该门课程中使用智能移动设备进行协作学习。在该实验过程中,使用到的软件有自主开发的MLC移动学习微信程序(用于移动学习的地理签到、交互信息推送等功能)、雨课堂APP(用于教学资源发布和学习、互动问答、讨论等交互功能)以及自主开发的异构交互模型原型系统(用于采集、处理、分析所有交互要素的相关数据,并对MLC程序进行信息推送),系统的部分截图如图3所示。

2.实验效果分析

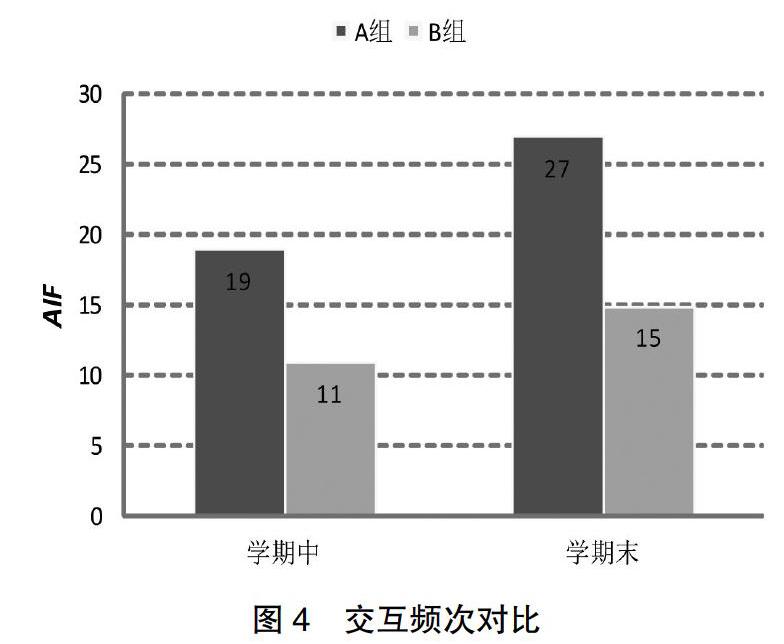

在实验设计的基础上,采用双组对照实验对实验效果进行分析,对照组选择与上述参与者相同专业的另外58名学生,对这组学生仅采用传统课堂教学方式进行《高级语言程序设计》教学。在课程结束之后,分别从人均交互频次AIF和交互效果两方面进行数据对比分析。人均交互频次是指单位教学周期内的人均交互次数,其计算公式如下:

其中,單位教学周期设置为前8周(学期中)和后8周(学期末)。\

如图4所示,参与者为A组,对照组为B组。从图中数据可看出,使用交互实验系统学生的交互频次远高于仅接受传统教学方式的学生,AIF的提高率在两个教学周期分别达到了72%和80%。由此可见,相比于传统的随堂问答型和讨论型交互,基于该异构交互模型的移动协作交互方式能够为学习者提供更多的交互模式和交互机会,从而提升学习者之间的交互频次。

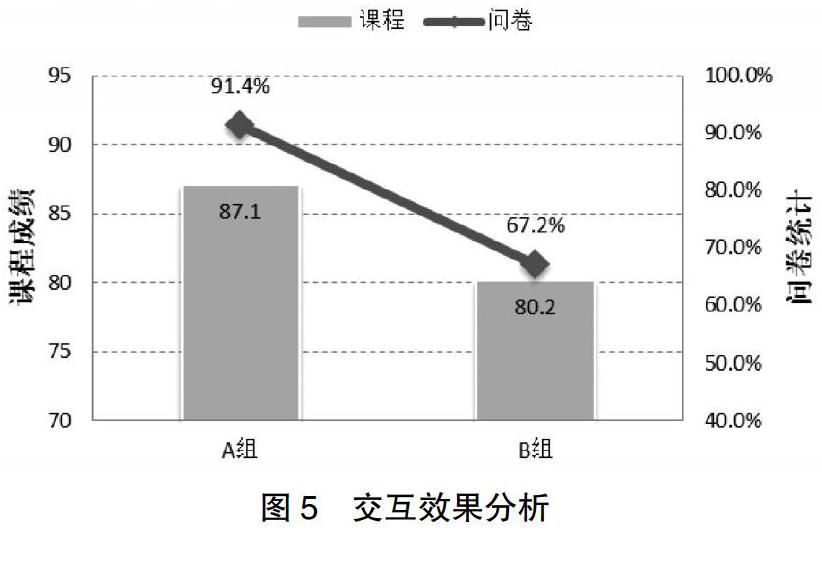

采用两类统计方式进行交互效果分析,分别为问卷统计和课程成绩统计。问卷围绕“该门课程学习过程中交互行为所带来的学习便利性、能力提升、主观感受等”进行相关调查,并对问卷评分结果进行统计分析。此外,课程成绩作为教学成果的另一重要量化指标,也将其作为交互效果的度量值进行统计分析。

如图5所示,A组平均成绩高于B组平均成绩近7%,对于课前基础水平相近的两组学生来说,交互频次的增多是成绩提升的重要因素。从问卷调查结果统计中看出,A组约有91.4%的学生认为参加系统推送的交互帮助提升了课程知识的学习效率,而B组仅有67.2%的学生认为其参与的课堂交互有助于课程学习。由此可见,本文提出的异构交互模型在实际应用中能够获取更显著的交互效果,进而提高学习者的交互积极性,帮助学习者提升课程学习效率。

五、结论与展望

移动协作学习将真实空间环境、数字化学习资源及学习者之间建立了丰富的联系,这种联系对重新认识移动协作学习中的交互特性至关重要。本文基于这一思路,重点研究了移动学习交互的建构过程,将异构图理论与交互要素分析相结合,创新地提出一种支持移动协作学习的新型异构交互模型,并定量给出该交互模型中节点及连边的构建方法。在模型实验中,通过让参与者使用MLC、雨课堂等程序软件,对该模型的有效性进行了对照实验验证,获得良好反馈。未来的工作将进一步研究基于该模型的交互评价指标,从而建立更完善的支持移动协作学习的教学交互体系。

参考文献:

[1]S. Martin, G. Diaz, E. Sancristobal. New Technology Trends In Education: Seven Years Of Forecasts And Convergence[J]. Computers & Education,2011,57(3):1893-1906.

[2]刘黄玲子,黄荣怀.CSCL中的交互研究[J].电化教育研究,2005(5):9-13.

[3]M. Milrad, J. Perez, U. Hoppe. C-notes: designing a mobile and wireless application to support collaborative knowledge building[C]. Proceedings IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education,2002: 117-120.

[4]K. Yatani, M. Onuma, M. Sugimoto. Musex: a system for supporting children's collaborative learning in a museum with PDAs[J]. Systems and Computers in Japan,2004,35(14): 54-63.

[5]N. Nova, F. Girardin, P. Dillenbourg. Location is not enough!: an Empirical Study of Location-Awareness in Mobile Collaboration[C]. IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies inEducation,2005: 21-28.

[6]Cliff Lampe,Donghee Wohn,Jessica Vitak,et al.Student use of facebook for organizing collaborative classroom activities[J].International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning,2011,6(3):329-347.

[7]I. Skliarova, V. Sklyarov, A. Sudnitson.Using mobile technology enhance teaching reconfigurable systems[C]. IEEE Conference on Teaching,2013:478-483.

[8]刘红霞,赵蔚,多召军.移动技术支持下课堂协作学习的设计与实践研究[J].中国电化教育,2013(6):86-92.

[9]吴凡.微信支持下的职业学校课程协作学习研究——以网页设计课程为例[J].教育信息技术,2014(z1):51-53.

[10]朱化.移动环境下小学数学探巧式教学案例研究[D].武汉:华中师范大学,2015.

[11]陈华丽.移动技术支持下的高中化学实验混合式教学模式的研究——以长春市D校为例[D].延吉:延边大学,2013.

[12]肖君,王敏娟,李雪.移动学习资源和活动的综合模型设计研究[J].现代教育技术,2011(7):15-20.

[13]袁媛,王双双,闫机超.基于移动概念图的协作学习模式构建[J].软件导刊,2012,11(1):7-9.

[14]张晓健.基于 P2P 的移动协作学习模型及其应用[J].中国教育信息化,2007,13(11):80-82.

[15]I. Reychav, D. Wu. Mobile collaborative learning: the role of individual learning in groups through text and video content delivery in tablets[J].Computers in Human Behavior,2015(50):520-534.

[16]F. Ke, Y.-C. Hsu. Mobile augmented-reality artifact creation as a component of mobile computer-supported collaborative learning[J]. The Internet and Higher Education,2015(26):33-41.

[17]J. Miguel, S. Caballé, F. Xhafa, et al. A methodological approach for trust worthiness assessment and prediction in mobile online collaborative learning[J]. Computer Standards & Interfaces,2016(44):122-136.

[18]陈丽,王志军.三代远程学习中的教学交互原理[J].中国远程教育(综合版),2016(10):30-37.

[19]王志军,陈丽.联通主义学习的教学交互理论模型建构研究[J].开放教育研究,2015(10):25-34.

[20]J D. Novak. Learning, creating, and using knowledge: concept maps as facilitative tools in schools and corporations[M].New York: Taylor & Francis,2010.

(編辑:王晓明)