基于学习目标的《乡土中国》整本书阅读实施策略

2019-05-30程元

程元

《乡土中国》作为高中语文统编教材必修上册第五单元的学习内容,从实质上呼应了课程标准对“整本书阅读与研讨”学习任务群的要求。有别于以往的课外阅读或拓展阅读,作为语文课程内容的整本书阅读不再是指学生利用课余时间开展的阅读,也不再是将对某本书的阅读作为课内学习的辅助或拓展。课程化的“整本书阅读与研讨”需要教师对学生的阅读过程进行贯通课内外的一体化设计,采用课外阅读、课内交流的组织形式,对学生进行有序的阅读指导和有效的阅读监控。

对高中生而言,读懂《乡土中国》无疑是有难度的。虽说这本书属于入门级的社会学读物,不足七万字,但它毕竟是费孝通先生在大学的讲课稿,是对中国乡土社会传统文化和结构的“专门化”分析,“偏于通论性质”(《乡土中国》后记)。刚升入高中一年级的学生对社会学缺乏了解,也很少接触学术类著作,相关阅读经验远不及文学类作品的阅读经验丰富。这些都对教师设计和实施《乡土中国》的整本书阅读构成了挑战。

温儒敏先生在谈及《乡土中国》的教学时说,教材中对学术类著作的整本书閱读指向普通读者的“非专业阅读”,“旨在初步接触社会科学论著,扩展知识面,因此标准不宜定得太高,只要坚持读完,对书的内容及表达方式有大致了解,对社会科学研究有些体验和印象,就可以了。如果还能探索一下阅读这类书的门径,甚至引发对某些问题的思考探究,那就更好”(温儒敏《〈乡土中国〉导读》)。这个说法,显然也是建立在《乡土中国》对高中生有阅读难度这个判断之上的。由此也可进一步明确高一学生阅读《乡土中国》的首要任务,即感受中国乡村生活的风貌,理解书中的主要观点与内容,了解作品的学术价值,并由此掌握阅读学术类著作的一般方法。“读有余力”的学生,还可以运用阅读《乡土中国》方法,由此及彼,拓展研读其他社会科学作品(如《江村经济》等);或运用书中所呈现的研究方法,观察、剖析自己生活的城市、里弄或集镇,撰写调查研究报告。这当然是属于进阶的要求。

从这个认识出发,教师对阅读过程的整体规划,以及在阅读过程中对学生学习活动的激发、引导、参与、推动才能有明确的指向。

对于学术类整本书阅读过程的规划与阅读策略的选择,教材第五单元的“阅读指导”部分给出了清晰的提示:先“粗”后“细”,逐步推进。依据这样的提示,《乡土中国》阅读的过程大体可分为三个阶段:整体通读一局部研读一总结归纳。重庆外国语学校的李安全老师将《乡土中国》的阅读过程规划为五步,浏览一略读一精读一研读一重读,这五步也可以理解为是对三个阅读阶段的一种演绎。

一、整体通读

“整体通读”是学生初涉作品,打破作品硬壳的过程,应以教师的导读为先。

导读的目的,首先在于使学生明确阅读本书的意义,帮助他们突破对学术类著作的敬畏心甚至抗拒感。尽管教材规定的阅读似乎不需要考虑书籍的选择问题,但这并不意味着学生不需要了解这本书的价值。学生在深入阅读之前,首先要明确学习的主题,作品是什么,在什么样的时代背景及社会背景中提出的,为何有提出的必要,理论的提出解决了哪些问题;在历史发展进程中,对于这个话题,有哪些人也提出过见解,甚至出现过哪些有里程碑意义的作品。

导读另一方面的作用,是给出整本书阅读方式的示范与要求。教师可带领学生通过阅读“序言”“后记”“目录”等,了解全书的主要内容、结构及写作特点,明确写作背景、学科范围、研究对象、写作目的、写作过程等重要信息,掌握“社会学”“人类学”“田野调查”“社区研究”等最基本概念的所指。课外,学生先以浏览的方式较为快速地通读《乡土中国》整本书,在阅读中随时记录、评点,圈画或提炼出每个篇章中的重要概念、主要观点,写下自己初读的感想及疑惑,为后续的细读做准备。

在这一阶段,激发学生的阅读兴趣和阅读期待尤其重要,这方面可资借鉴的方法有二。

一是勾连现实,以具体现象引发学生的共鸣和思考。如中国人为什么喜欢托熟人找关系?占用了道路的广场舞大妈究竟有没有错?西方孩子在十八岁离开父母,这是不是亲情的淡漠?或者结合文学作品(如鲁迅的《故乡》、余华的《活着》),聚焦其中所展开的中国农村生活图景展开思考。让学生意识到《乡土中国》的阅读与这些生活问题、阅读经验可以建立关联,有助于他们更清晰地思考现实或更深入地理解文学作品,那么阅读的兴趣也就会自然而然地被激发出来。

二是利用工具,通过对阅读手段、阅读结果的规划与要求,帮助学生搭建起由已知通往未知的桥梁。如上海市中国中学的杨漪沁老师所设计的表格(表1),目的即在于借助目录,梳理相关章节的主要内容,并从学生已知出发,推动其构建对整本书阅读的预期,算是一个不错的尝试。

二、局部研读

“局部研读”立足于整本书的内容重点、学生的阅读难点和兴趣点,力求在通读的基础上对学生的分析、理解有实质性的推进。不同于“观其大略”“不求甚解”的浏览,局部的研读是对各篇章进行细致的分析、概括,以求准确理解篇章内容,还原作者的思想过程。局部研读的价值体现在两点:一是局部的问题都与相关的篇章有关联,是阅读整本书的关节点;二是局部研读与整体把握之间有共性的特征,作为一个阅读的示例,可以帮助学生在内容的把握、问题的解决、方法的获得上获得阅读经验的积累,因此局部研读也是整本书阅读方式上的辐射点。

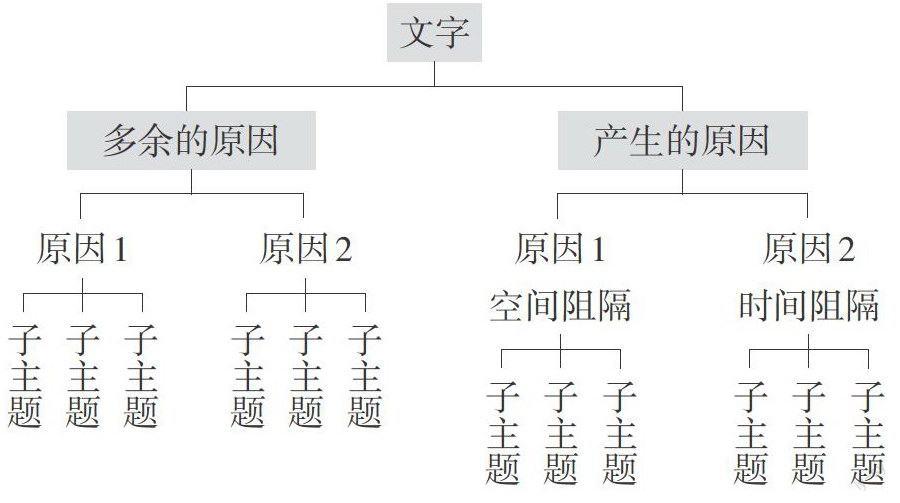

对局部内容的推敲可先从辨析概念人手。如“礼俗社会”与“法理社会”、“差序格局”与“团体格局”、“自我主义”与“个人主义”等,阅读中须辨明这些概念的联系与区别。然后对概念的“族群关系”有所认识,也就是要理解乡土社会与其他社会对应的相关概念以及概念之间的联系。如“礼俗社会”“差序格局”“自我主义”“无为政治”“长老统治”等概念是与“乡土本色”相适配的,而“法理社会”“团体格局”“个人主义等概念则是与“现代社会”相适配的。只有将书中这些自成体系的概念加以厘清,才有可能再进一步,真正建立对整本书内部逻辑结构的理解,而这也是这一阶段最为关键最为困难的部分。要解决这一难题,思维导图是有效的工具之一。

为呈现以思维导图来引导、推动学生阅读的过程,在此以两个教学设计案例的片段来说明。

片段一(上海市中国中学 杨漪沁)

1.教师展示学生在阅读《文字下乡》《再论文字下乡》之后所绘制的思维导图,师生共同讨论并发现问题所在,思考解决的方法。

2.图式中核心词的确定。

学生小组学习任务:对文本进行细读梳理,选择思维导图核心词。

3.教师根据学生讨论中出现的高频词,与学生一起追溯、讨论其来源。

(1)表明论点的语句

“所以在乡土社会中,不但文字是多余的,连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。”——《文字下乡》

“如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有发生了变化之后,文字才能下乡。”——《再议文字下乡》

(2)承上启下的语句

“在上一篇《论文字下乡》里,我说起了文字的发生是在人和人传情达意的过程中受到了空间和时间的阻隔的情境里。可是我在那一篇里只就空间阻隔的一点说了些话。乡土社会是个面对面的社会,有话可以当面说明白,不必求助于文字。这一层意思容易明白,但是关于时间阻隔上怎样说法呢?在本文中,我想申引这一层意思了。”——《再议文字下乡》

4.學生以小组为单位,根据高频词和关键句构建核心导图,并基于核心导图完成整个思维导图的制作。

片段二(上海中学俞超)

课前学习任务:

1.细读《血缘和地缘》,研讨问题:作者既说“地缘不过是血缘的投影”“籍贯只是‘血缘的空间投影”,又说“在亲密的血缘社会中商业是不能存在的”“地缘是从商业里发展出来的社会关系”。那么,究竟什么是“血缘”,什么是“地缘”,什么是“籍贯”,这三者之间的逻辑联系又在哪里?

2.绘制思维导图,展示《血缘和地缘》与《乡土中国》中的哪几个篇章存在逻辑关联。

课堂教学:

1.学生交流,研讨“血缘”“地缘”“籍贯”三个概念的内涵以及三者之间的逻辑联系,领会社科类学术著作的阅读方法:厘清概念,辨析内涵。

2.教师展示学生制作的几幅思维导图(图略)。

师生共同讨论、比较,明确“血缘”这个概念在《乡土中国》逻辑体系中的纽带价值,领会社科类学术著作的阅读方法:确定核心概念,梳理逻辑体系。

课后作业:

一些学生在初读之后有这样的疑惑:第十三章《名实的分离》和第十四章《从欲望到需要》与全书主要部分和核心概念之间的内在逻辑联系在哪里?请再次细读这两个章节,结合已经完成的思维导图,找到这最后两章与整部《乡土中国》概念和逻辑体系之间的关系并加以阐述。

上述两个教学设计的片段都立足于解决学生在阅读具体章节中出现的问题,着眼于打通篇章之间的关联,都运用了思维导图工具,但是在运用的策略上并不完全相同。

片段一利用对导图上“核心词”的提炼,一方面梳理了篇章内的内容层次、逻辑结构,明确了概念与概念之间的关联;另一方面也推动学生学习了思维导图的绘制方法。对于不会制作思维导图或导图制作尚不熟练的学生,这样的指导不仅可以在技术层面上让学生有所收获,更能在由此及彼的运用层面上有所启发。

片段二则更侧重展示出思维导图的运用与概念的理解、辨析之间的关系,也更多地呈现出梳理篇章间的逻辑关联与把握《乡土中国》的整体逻辑体系有何关系,所强调的是学生借助思维导图工具,深入、有序地对《乡土中国》进行前后贯通的研读,并在此过程中积累阅读学术论著的经验和方法。

当然,思维导图并不是深入解读《乡土中国》中可以使用的唯一方法。深圳市新安中学的曾冠霖老师在谈到他对《乡土中国》的整本书阅读教学时,还提到了利用影视和文学作品(如《秋菊打官司》《我不是潘金莲》《白鹿原》等)生发议题,让学生以《乡土中国》所论及的概念来阐释这些故事运行的逻辑,这更是一个巧妙的设计。当然,这样的讨论或须建立在学生已经把握《乡土中国》的理论框架,理解了其中所涉概念的基础上,或意在推动学生对概念内涵和全书逻辑框架的理解。因此,这种方式与思维导图工具的运用是可以相辅相成、并行不悖的。

尽管作为讲课稿的《乡土中国》各篇章间的关系并不算特别严密,但整体的逻辑结构是完整清晰的。《乡土中国》的核心是“乡土社会”,这种社会赖以建立的伦理基础是“差序格局”,在此之上建立的治理形态是“无为政治”,权力格局是“长老统治”,呈现出来的文化观念则是“血缘至上”与“欲望本位”。对《乡土中国》的局部研读,一方面是深入其中,帮助学生解决初读过程中的疑难;另一方面是出乎其外,顺着这样的思路去打通全书的经脉,对整本书有一个真正总体的观照。具备了这样的全局意识,针对具体问题的专题式讨论才有了可资依据的逻辑框架,才能真正收到效果。

三、总结归纳

“总结归纳”是整本书阅读的收尾阶段,也是学生从“局部研读”重新回归“整体阅读”的过程。但这一阶段所要强调的“整体”,不再侧重于对整本书的观念体系和逻辑结构的总体把握,而重在交流和研判整个整本书阅读学习活动的效果,获得对整本书阅读基本方法的启迪,并进一步探讨将得自《乡土中国》的思想资源运用于理解和解释当下社会的可能性。

对于阅读成果的交流,教师可以采用比较自由开放的形式,使学生开展充分的互动。在此过程中,教师有针对性地强化学生对学术类著作阅读价值的认同和对阅读方法的小结即可。

而由《乡土中国》所讨论的话题推展出去,引发对相关现实议题的讨论和思考,则更需要教师从学生的学习成果或阅读感受中发现有价值的开掘点,从而在更广泛的意义上建立《乡土中国》与当代社会生活之间的联系,达到让学术类阅读真正产生意义的效果。当然,上海中学的俞超老师也提供了另一种对阅读加以拓展深化的思路。他要求学生在完成《乡土中国》的整本书阅读后,以“‘吾土吾民与‘异土异民”为主题,选择一本社科类学术著作进行下一个阶段的阅读。他同时提供了几种参考阅读的方向,包括阅读美国学者布尔斯廷的《美国人三部曲》,寻找“乡土美利坚”;阅读法国作家巴尔扎克、莫泊桑和让-季奥诺等作家的小说,寻找“乡土法兰西”;阅读俄国作家契诃夫、瓦西里·格罗斯曼等作家的小说,寻找“乡土俄罗斯”等。在后续阅读任务的设计中,让学生以小组为单位,先撰写阅读计划,再展开阅读,在阅读中聚焦对于该民族特色的描述,并建立描述该民族特色的概念与概念体系。这样的设计与实施思路,可看作是从阅读主题与阅读方法两方面对《乡土中国》整本书阅读的延展。

本文在开头部分提到了《乡土中国》在阅读上的难度,从另一个角度看,正因学生无法轻易读懂这本书,教师在整个阅读过程中的引导和参与才显得愈发重要。尽管对《乡土中国》的整本书阅读教学策略一时间很难阐释完备,但毋庸置疑的一点是,充分利用有效和多元的手段让学生认识乡土社会,感受作者所处时代的特点,帮助他们走进作品、深入阅读,始终是教学设计与实施的根本出发点。

当然,作为一本社会学著作,其内容呈现出与现实生活的高度关联,而学生开展阅读活动的空间与时间相对有限。从提升教学有效性的角度,如何在研读过程中更充分建立文本与真实生活的联系,以综合性更强的阅读任务驱动阅读;如何借助跨媒介学习的手段,突破时空的局限,丰富学习的样式、丰厚阅读的内涵,这些还都有待在后续的教学中作出进一步的探索与实践。