大学生评论比赛的共同体凝聚现状、策略与发展困境

2019-05-30胡沈明胡博涵

胡沈明 胡博涵

建国后至上世纪九十年代,我国政论发达,写作群体主要为专业评论员或相关部门领导。九十年代后,媒体迎来了改革开放后时评发展的第一波高潮,评论主体开始增多。2000年前以后,网络评论表达日盛,至2003年左右时评迎来了第二次发展高潮,不少报纸开设评论专栏、专版甚至是周刊,同时不少门户网站和媒体网站开设评论版块,吸引评论人才投稿,评论主体开始多元。

新闻评论载体的增多使得大学生写作激情增加,一些高校学生利用学习间隙写作新闻评论,一些高校则组建评论团甚至评论班[1],大学生在各类媒体上发表新闻评论的数量开始增多。但是学生与业界、业界与业界以及学界与业界之间的交流并不顺畅。2005年,华中科技大学开设首届新闻评论方向班并举办首届新闻评论高层论坛。其后自2006年起,红网开始举办的《红辣椒评论》佳作颁奖暨时评研讨会,开始探索将评论写作主体联结起来,但那时人们并未单独关注大学评论作者这个群体。

2010年始,随着信息技术发展和移动互联网的兴盛,新媒体和传统媒体交锋激烈。新闻评论在网络舆论中的风向标作用凸显,成为媒体竞争的重地,刺激更多媒体有意识地挖掘各个社会群体中潜在的评论资源。其中,大学生群体是媒体发掘人才的主要来源。自2015年开始,由媒体、高校以及其它机构共同主办的大学生评论比赛开始涌现,如红网评论之星选拔赛、全国大学生评论大赛等,媒体、高校和其它机构开始以建构共同体的方式影响着大学生的表达。

据CNNIC第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,20-29岁网民占总网民数的30.0%,学生群体占25.4%,大专以上学历者占20.4%,青年学生群体在网络上成为一支不可忽视的力量,其言论表达方式、内容影响着网络舆论的走向。大学生群体所具备的知识文化素养使之能够在网络上进行发布、评论等公开言论表达。其敏锐的感知、鲜明的主张和看待社会事物的独特视角使他们的言论通常尖锐、接地气并且各有特色,在网络上能够产生较高的关注度和影响力。因此,培养大学生的评论表达能力既是为我国新闻评论队伍注入新鲜血液、培养后备力量的需要,也是引导大学生积极地关注和思考社会事物、营造网络舆论正能量的需求。

目前,激励和培养大学生评论表达能力的方式主要有3种,分别是课堂教学、自媒体写作和评论比赛。课堂教学的培养方式系统较为被动、封闭,授课范围以新闻相关专业学生为主,授课容易陷入理论堆砌或与社会脱节的困境;自媒体写作是大学生的主动性行为,但缺乏约束机制和专业审核,容易受到商业的入侵;评论比赛的方式则通过媒体、高校学者、业界时评家的三方协力,由媒体提供表达和展现平台,高校学者和业界时评家进行教导和审核,使得大学生在参与比赛的过程中能够积极主动地写作,得到专业的指导和建议,培养新闻评论专业素养,有效提高评论写作水平。评论比赛的理念设置、系统聚集、专业审核、颁发奖励等行为不仅能够对参赛大学生社会认知和价值观的形成产生潜在影响,在多方参与的过程中也能够推动对大学生评论共同体的建构。目前已举办的评论比赛想要塑造怎样的大学生评论共同体,通过何种方式塑造,最终效果如何,我们并无全面清晰的认知,但这些问题与新闻评论未来的发展和社会言论表达群体的建设息息相关。以大学生评论大赛为研究对象,通过对评论比赛组织过程、参赛学生表现、评奖结果以及部分参赛大学生所受的影响等进行分析,我们力图考察当前大学生评论共同体的凝聚现状与困境。

一、凝聚现状

共同体一词译自英文community,直译为社区,其概念最早可追溯至滕尼斯,其形成多以血缘和地域为联系纽带,与“从地域条件、社会关系以及文化一致性”[2]相关。伴随着现代社会的发展,血缘关系和地域关系逐步瓦解,“共同体概念不断被嵌入到新的语境中而获得重构,如政治共同体、经济共同体、科学共同体、学习共同体、职业共同体等越来越多的进入各种层次和类型的团体、组织、乃至民族和国家的视野”[3],“共同的目标、认同与归属感”[4]是共同体形成的三大要素,在共同体塑造中,价值目标最为重要。不同的共同体其目标并不一样,如国家之间的目标就是形成命运共同体,以“对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴、绿色低碳”[5]等手段形成。在学习共同体中,它表现为“为完成真实任务问题,学习者与其他人相互依赖、探究、交流和协作的一种学习方式。它强调共同信念和愿景,强调学习者分享各自的见解与信息,鼓励学习者探究以达到对学习内容的深层理解。”[6]

整体而言,新闻评论作者群体相对固定,但具体而言,大学生新闻评论作者群体可能并不十分固定。理论上来说,某种社会群体通过一定的社会活动、完成一定的目标、拥有共同的价值理念,同时形成归属感均具有形成共同体的可能。大学生评论比赛就是一种形成共同体的尝试,但这种尝试现状以及效果如何,目前并未见到相关研究。

根据共同体的概念表述,我们除收集各评论比赛基本信息外,重点关注其价值目标、认同感和归属感的塑造,以发现其中存在的问题。价值目标等方面主要通过内容分析获知,而认同感和归属感则通过对多位参赛大学生访谈获知。

对大学生评论共同体的塑造广泛地包含了政府、媒体、社会环境、校园环境等多方力量。在高校中,大学生的交际活动以老师和同学为主,在这种环境下大学生向媒体投稿是一种私人行为,接收媒体约稿则是任务驱动型行为,两者都不具备贯穿始终的核心理念和明确的行为目标。与之相比,大学生评论比赛具有理念鲜明、目标明确、专业审核、深度交流等特征。大学生在参与到评论大赛的过程中,实际上潜移默化地受之影响,在心态、认知和价值观上会发生一些改变。其对大学生评论共同体塑造的推力作用也更为明显、更具可靠性。

目前国内举办了数量众多、种类各异的评论大赛。通过在网络上进行搜索和比较,我们选中了七类影响力较大的比赛,分别是红网评论之星选拔赛、浙江日报“弄潮号”评论比赛、全国大学生评论大赛、湖北日报与武汉大学的大学生评论大赛、浙江大学和钱江晚报的全国大学生评论大赛、新京报“超级实习生”大赛、红星“超级实习生”大赛,共计13个研究对象。其中,湖北日报与武汉大学举办的大学生评论大赛第一届、第二届在网络上详情缺失,故不加入研究对象。

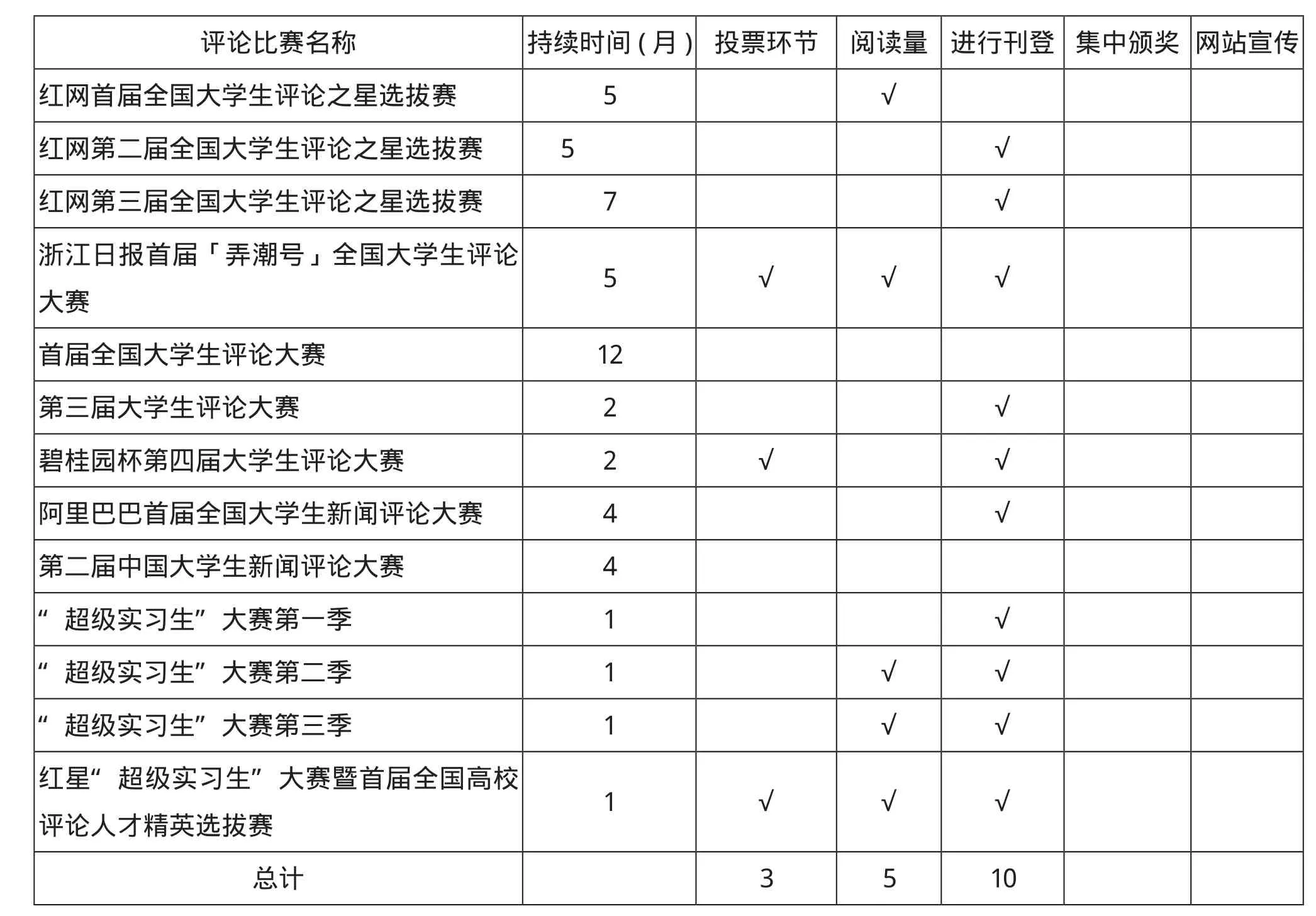

表1 大学生评论大赛样本简表

二、凝聚策略

一项赛事要能圆满举办,几个重要因素必须满足:一是赛事的广泛号召力;二是赛事的吸引力;三是共同理念的塑造;四是认同感和归属感的塑造。号召力来自于内容自身的吸引力、举办者的地位、评委的来源等;吸引力则体现在赛事能为参加者带来的利益;理念、认同感、归属感相对较虚,要求举办者自身在业内就有明晰的价值观,但相对而言,各媒体在新闻评论方面价值理念并不显著和完整。

(一)主办单位:具有广泛的号召力

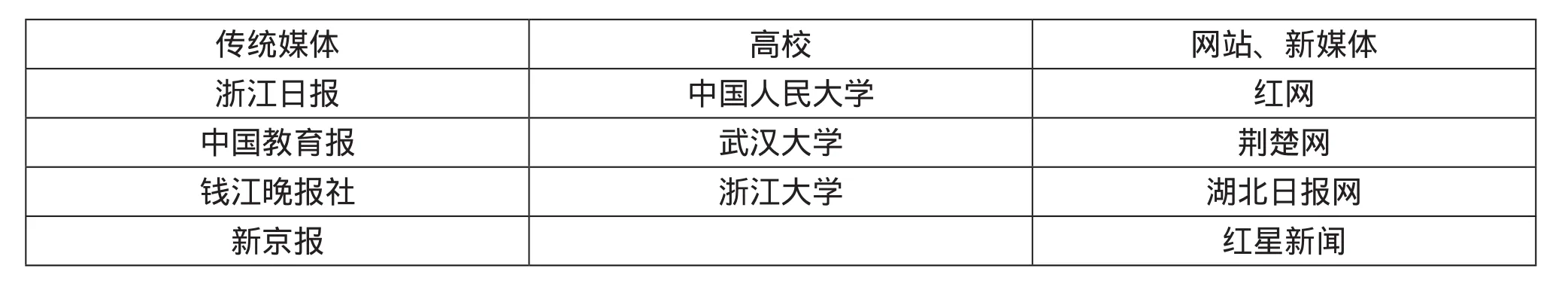

作为吸引大学生参加的比赛,高校和媒体两者缺一不可。具体而言,大学生评论比赛的主办单位可分为传统媒体、高校、网站和新媒体三大类。传统媒体有四家,分别是浙江日报、中国教育报、钱江晚报以及新京报。主办高校有三个,分别是中国人民大学、武汉大学和浙江大学。网站有三个,分别是红网、荆楚网、湖北日报网,新媒体有红星新闻。

表2 新闻大赛主办单位一览表

从办赛动机方面进行分析,媒体和网站主要利用评论比赛进行品牌推广,提高知名度。高校则通过开办评论比赛输出优秀生源,完善人才培养机制。

在传统媒体中,新京报举办首届评论大赛的时间最早。其评论部本身社会声誉较高,评论板块是新京报在媒体竞争中的一个优势。其开办的比赛借助自身的品牌效应,将评论和实习联系在一起,试图为其评论部发展储备人才资源,对大学生群体有较大的吸引力。

在网站中,红网做评论板块资历最老、最独树一帜。红网很早之前就对评论和大学生群体给予了较大的关注,从2006年开始连续举办过多届时评佳作评选活动。通过开放平台来聚集年轻优秀的评论员群体讨论时评、形成评论共同体意识,该群体为早年中青报、深圳特区报等媒体评论部门贡献了许多人才资源。因此红网本身在做评论的同时,也能够聚集到一大批对评论有兴趣、能够写评论的大学生。此后有多家网站,如荆楚网,效仿红网通过举办评论大赛来吸引大学生的加入来形成影响力,聚集优秀评论员的同时达到在高校中推广的目的。

在高校队伍里,中国人民大学和武汉大学的新闻传播类专业实力雄厚,前者是中国新闻评论教育的重镇,先后产生了胡文龙、涂光晋、马少华等评论教学研究的大家,后者则文科底蕴深厚。这些高校的参与解决了新闻评论相关赛事的吸引力问题。知名高校在为大学生评论共同体提供优秀生源和权威理论引导的同时,也通过此举完善自身的人才培养机制和激发学生的活力。

(二)评奖嘉宾:具有相当的知名度

在赛事中,评委的实力是吸引参赛者参赛的重要因素,这点无论对于选秀节目还是评论大赛都适合。

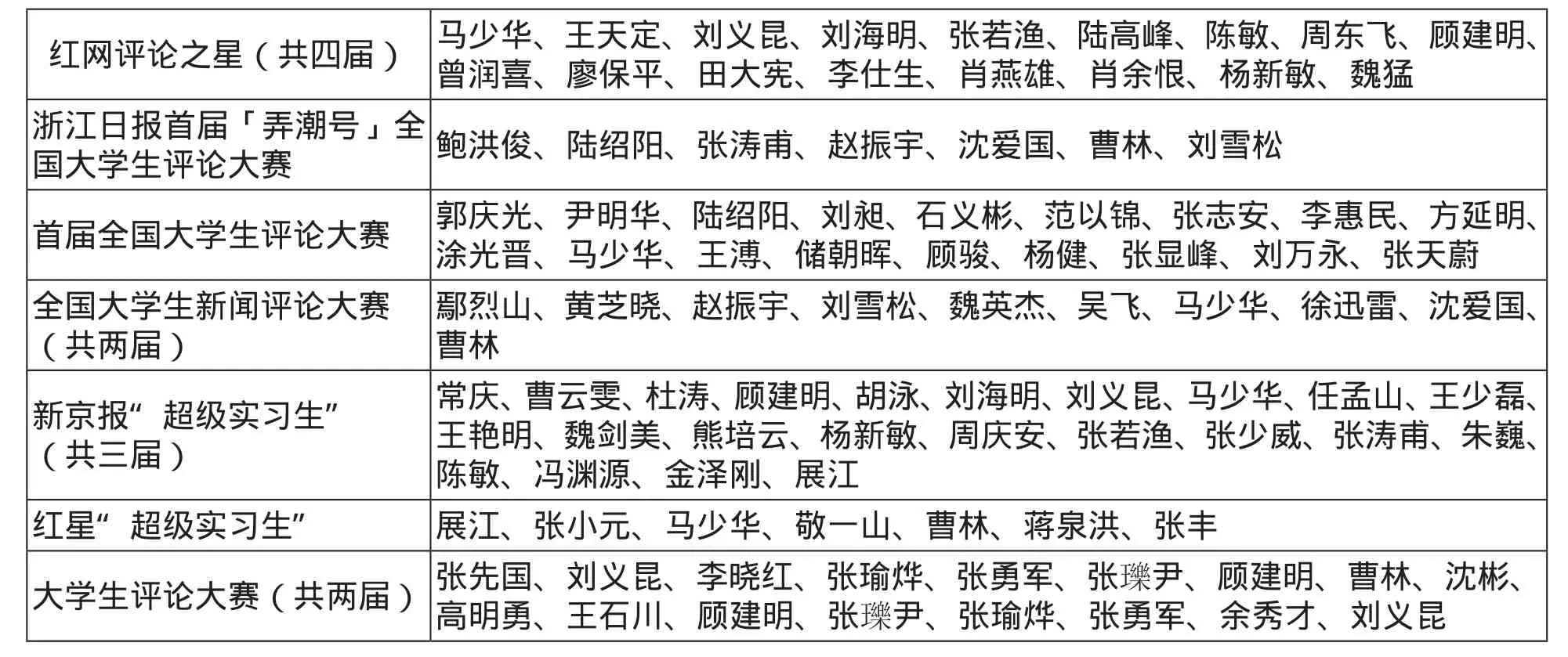

表3 评论大赛评奖嘉宾一览表

图1 新闻评论主要研究者分布图

在七大赛系中,出席3次以上的评委嘉宾有4人,分别是马少华、刘义昆、顾建明、曹林。马少华在新闻评论教育界影响巨大,其教学博客、微信公信号等在大学生群体中拥有广泛的读者。曹林曾四次荣获中国新闻奖,经常赴各大高校讲座,运营微信公众号“吐槽青年:曹林的时政观察”,在大学生中影响力较大。顾建明所在的华中科技大学新闻评论研究中心培养了不少新闻评论员,开展了新闻评论特色教育。出席2次的评委嘉宾有展江、赵振宇、张若渔(原名张强)、刘雪松、杨新敏、张涛甫、张瓅尹、张勇军、刘海明、陈敏、张瑜烨、陆绍阳、沈爱国共13人。只参加过一次的评委嘉宾有陆高峰、李仕生等人。

多次参与的嘉宾中,绝大多数在评论领域上横跨了学界和业界,现属新闻评论教育界群体。张若渔和曹林虽在业界,但与学界交流广泛,同时通过在大学举办讲座或担任兼职教师的方式主动地与大学生保持较为紧密的联系和互动。

从业界参与者不稳定这一点来看,在专业评论界里,愿意与大学生进行长期接触与交流的人较少。因此,以知名学者为主的新闻评论教育界群体成为大学生评论共同体建设的主要推力。他们在参与评论比赛的评审的过程中,给评论业的发展带来理性思考,对于形成价值凝集具有一定的作用。

(三)比赛理念:培养人才占据主导地位

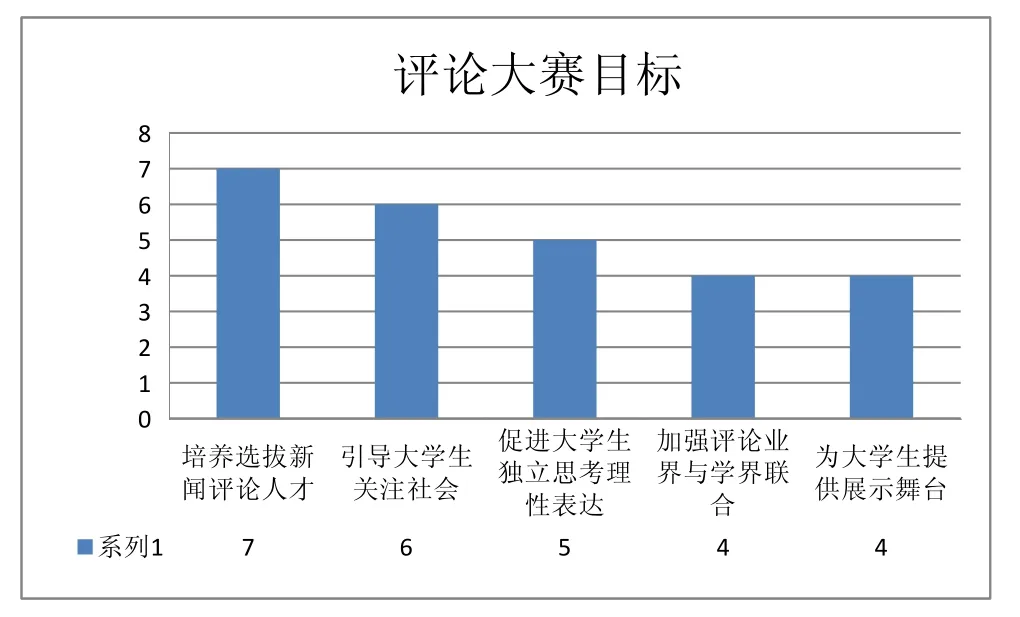

根据比赛的推广文本,进行理论饱和分析,我们发现比赛理念主要集中于“引导学生关注社会”、“促进大学生独立思考理性表达”、“为大学生提供展示舞台”、“培养选拔新闻评论人才”、“加强评论业界与学界联合”等五块。这五大分类主旨均在培养新闻评论人才,只不过有的方面是培养爱好,有的是培养价值观,有的是提供帮助,有的则是真正的比赛等。

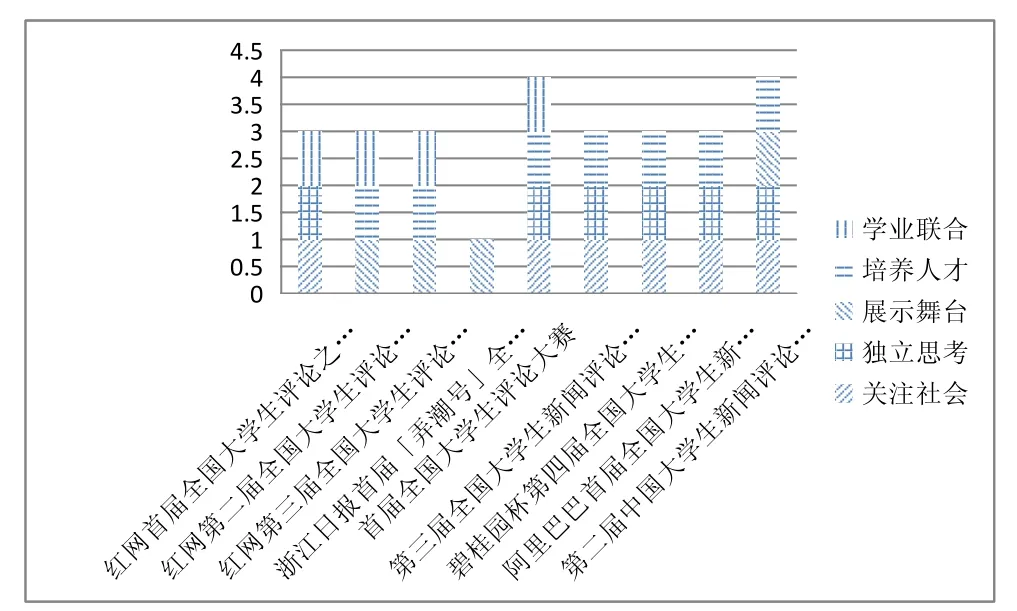

图2 主要新闻评论大赛目标分布图

图3 评论大赛目标总体分布图

13届次大赛中,涉及比赛理念的每次在1-4项之间。最简单的是浙江日报首届「弄潮号」全国大学生评论大赛,仅涉及培养学生关注社会的情操。高频指标分别为“培养选拔新闻评论人才”、“促进大学生独立理性思考”和“引导大学生关注社会”。在这些指标中,与学生表达方式有关的仅“促进大学生独立理性表达”一项,而且这项在13次评论比赛中仅出现5次,不到一半。可见各赛事的目标聚焦更多的放在自我目标上,而在学生培养价值体系上则较为缺乏且不连贯。

此外,同一赛事的理念会以当前实际需求为据做出改变。以红网为例,其首届评论之星选拔赛的比赛理念只强调了对大学生新闻评论写作素质的培养,第二届和第三届的比赛理念则添加了“加强评论领域学界与业界的联动融合”。这个变化体现出随着媒体办赛数量的增加,与高校学者和学生的接触频率提高、交流程度加深,塑造大学生评论共同体的共识和力量也在逐步呈现和汇聚。

(四)参赛规则:过程较长,培养意识不强

表4 评论大赛参赛规则一览表

当前大部分评论大赛的参赛规则以评委打分制为主体,部分比赛辅之以读者投票和阅读量、评论数总量统计,在有效推广媒体的同时与当前新媒体的运作和考核方式相统一。

参赛作品在媒体上的正式刊登是激励大学生参与评论写作投稿的主要机制之一。通过在媒体平台上刊发出自己的作品,参赛大学生获得了关注和肯定,得到满足感并更加积极地写作投稿,壮大并增强了大学生评论圈子的活性。媒体则通过学生作品的刊发将比赛嵌入媒体实际运营中,拥有了大量优秀稿件源,刺激大学生的持续性投稿行为,扩大了媒体的名气。

(五)参赛大学生:获奖者名校居多

各大比赛中,红网第三届全国大学生评论之星选拔赛、浙江日报首届「弄潮号」全国大学生评论大赛正在赛事中,尚未揭榜;“超级实习生”大赛第二季的获奖名单未公布于网络,故在此不做列表。

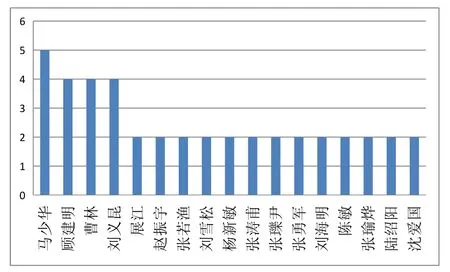

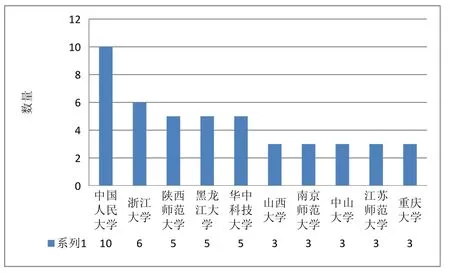

图4 获奖学生学校分布图

大学生评论大赛面向的人群为在校大学生,包含普通高校本科生、硕士生和博士研究生以及高职院校在校生。在比赛的获奖者中,新闻传播类学科的学生居多;获奖者来源多样,其中中国人民大学、浙江大学、华中科技大学等知名学府频繁输出优秀生源;能够不断活跃在各大评论比赛的学生极少,仅有王言虎和张松超两人。

参赛的大学生群体主要是具有专业知识或接受过专业指导,表达欲强烈,关注社会时事的青年学子。这个群体较为分散,具有不稳定性。他们能快速地接受新鲜事物,捕捉周遭环境的变化,但关注点散漫、没有垂直领域;看法容易随着时间或事情进展而产生改变,有时甚至会与原初观点背道而驰;具有较为强烈的观点表达意愿和鲜明的态度,但易被情绪左右。

三、价值凝聚困境

大学生评论比赛在2015年后大量兴起,多由知名媒体主导,政府部门宏观指导和扶持、大学提供人才储备和理论研究者、商业组织进行资金参与,在多方推动下,形成了短暂的组合。在评奖嘉宾的组成上,虽注重业界人士与学界人士的联动,但实际上常驻评委以学者为主。参赛规则和审核方式在逐步走向多样化,与媒体的实际运作紧密结合。

媒体运作中对新闻评论的审核和评价标准隐性地塑造了大学生评论员群体的新闻评论价值观,引导了大学生群体的关注对象和关注视角,提供给了大学生发表意见、联系社会实际的平台。媒体有意有力地将大学生中愿意写评论、能够写评论的人群聚集起来,促进了大学生评论员社群群体认知和群体认同的聚合成型,同时媒体自身也完成了在高校的推广。

大学生评论员以比赛为媒聚合起来,在与同伴的思想讨论、观点分享等交流行为中逐渐形成围绕“评论”运转的交际圈子。在参赛过程中通过老师指导和嘉宾点评构建起关于社会公共事务、关于媒体、关于评论的价值观、提高了自己的评论写作水平。通过比赛,大学生提高了自己的能力,扩展了视野,其评论群体的凝聚力在比赛中达到高峰,他们在新闻评论领域的思想交锋反向推动了新闻评论的延续发展,涌现的大批评论员人才又为媒体提供持续发展的力量。

但作为培养青年学生群体言论表达能力,推动大学生评论共同体建构的有效方式,现有的大学生评论比赛仍存在诸多不足之处。

(一)参赛大学生缺乏持续的身份认同

通过对多位参赛和获奖大学生进行访谈,发现当前大学生评论员群体在形成过程中存在以下情况:大学生参与评论比赛多为主动型动机,在日常生活中展现出了对新闻评论领域的关注与对评论写作的浓厚兴趣;在参赛过程中呈现与同伴主动交流、积极投稿的行为,通过评论写作中塑造起了清晰的价值观,并在作品取得阅读量时获得了社会认同和满足感;比赛结束后,是否获奖对大学生的未来职业选择并无密切关系,日后大多数大学生不会以“评论员”为自我定位。

访谈发现,评论比赛在塑造新闻评论员正确的价值观、未来理想等方面并未起到应有的作用。参赛大学生以兴趣和满足感的获得为主要动机需求。在参赛过程中,两者会达到高潮,此时参赛学生拥有强烈的群体意识,认可自身的身份变化。随着比赛走向尾声,兴趣与满足感渐趋淡化。如没有后续激励,大学生对于“评论员”的身份认同会逐渐消失。在此情况下,共同体中的大学生成员缺乏稳定性和忠诚度,归属感低,使得后期多数人在共同体中边缘化或离开,不利于共同体的凝聚和壮大。

(二)建构过程中缺乏核心价值的树立

共同体的构建需要成员对共同体文化、价值、思维方式和行为方式产生共识。目前的大学生评论比赛提出的参赛理念过于笼统和模糊,没有做出具体阐释。在参赛规则上以评委打分制为主,具有较强的主观性和私密性,何为评论员、何为优秀评论等关乎评论共同体构建的本质问题,无法形成清晰具体的共有价值观或价值体系。因此,评论比赛虽然在物理空间上将不同的社会群体聚集起来,但在精神与价值观层面上共同体面对的仍是一盘散沙,缺少共识的维系。

比赛被更多地期望于形成不同价值观的交流盛会,而并非引导大学生树立评论员理念意识、养成评论员的行为规范。在评论员价值观、底线和目标设定等方面缺乏方向上的引导,使得大学生在参赛写作的过程中自发形成的价值观有偏离社会主流,走向消极宣泄的风险。如部分商业媒体在审评过程中过于强调浏览量和转评数,易将大学生引向“标题党”等违背新闻评论理性的行为和价值取向上。

大学生评论共同体的建构适应了新时代的社会发展和育人需求,但只有推动大学生评论共同体在形成价值共识、引导评论方向、丰富共同体实践、促进协商交流等方面工作的完善,大学生才能在共同体的发展中提高人文知识素养,培养理性批判精神。他们在新闻评论领域的思想交锋才能反向推动新闻评论的延续发展,最终涌现出大批优秀评论员人才,为媒体提供持续发展的力量。

(三)群体归属感缺失

绝大多数新闻评论大赛参与者为一次性参与,在参与前、参与过程中,他们之间的交流极少,或者说相关平台并未为他们间的交流提供平台,亦未为他们间的交流提供激励措施,其交往停留在以主办方为中介的交流之上:主办方公布则仅见姓名和作品,并未见作者间的观点交流、评论价值观交流等等。在这样的交往体系之中,作者与平台、作者与作者间的交流较少,大赛沦为真正的比赛,其对同侪的交往贡献较少。参赛者仅在获得比赛之后个体之间形成一定的交往,但是这种交往其数量和频率较少。种种措施最终使得大学生评论群体无论在价值理念上还是在实际的交往社区形成上均没有形成归属感。

比赛过程只做到了物理凝聚,而没有形成精神凝聚和价值观凝聚,只浮游于获奖名次而没有形成相对稳固的价值观或价值体系,促成理想价值体系而没有说明形成怎样的价值体系。如“公共言说,理性表达”的比赛理念就没有阐释清楚。大型比赛应形成价值观交流,而不是让大学生自发树立自我存在。

获奖作品要取得意义需要有颁奖词来界定比赛的核心。目前评论大赛主要集中于世俗层面(获奖),价值观塑造较少。大学生评论价值观多是大学生评论员自发形成的,是大学生根据自己的理想、自己对新闻的定义,将新闻行业的理想搬到新闻评论上,或者说自我根据既有经历自发形成理想。这就使得他们较难形成评论员良好的价值观、价值底线和人生目标,为此需要相关方面在未来形成一个明确的方向引导。

作为一种社会活动,评论大赛应义不容辞地担起凝聚大学生新闻评论作者共同体的重任,塑造他们的价值理念,增加社会正能量,壮大主流价值观。