遵义某三甲医院急诊科抢救室近10年成人死亡病例的流行病学分析

2019-05-30张小军段海真姜栩恒潘万福喻安永

张小军,段海真,姜栩恒,张 吉,潘万福,沈 毅,钟 涛,喻安永

(遵义医科大学附属医院 急诊科,贵州 遵义 563099)

急诊科作为医院的前沿窗口,担负着急危重症和各种大型突发事件的救治任务,患者在抢救过程中因送达时间、伤情、病理生理状态等各种主客观因素的影响,其预后各不相同,而死亡则是不可避免的抢救结局。流行病学作为现代预防医学的重要组成部分,能够通过对特定人群相关变量与疾病或健康状况关系的描述,了解流行病学特点,从而为评价、制定疾病或健康状况的防治措施提供科学依据[1]。选择2007~2016年贵州省遵义医科大学附属医院急诊科抢救室成人死亡病例1 268例患者为研究对象,对其流行病学特征进行分析,以期了解急诊科抢救室成人死亡的因素与规律,为制订预防措施及提高科室抢救成功率提供参考依据,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2007年1月至2016年12月贵州省遵义医科大学附属医院急诊科抢救室成人死亡病例1 268例。抢救死亡判定标准参照《国际心肺复苏及心血管急救指南》(2015年)[2]:遵义医科大学附属医院急诊抢救室接诊时患者呼吸、心跳停止,常规心肺复苏(CPR)时间>30 min无效。

1.2 方法 采用个案调查的方法,分析方法运用描述流行病学方法和分析性研究方法,分析不同性别、年龄、死因、年份、月份、区域急诊科抢救室成人死亡病例的流行特征及变化趋势。

1.3 统计学处理 统计软件采用SPSS 20.0和Excel 2007,以(n/%)的形式对计数检测数据进行表示,数据之间的比较采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 性别及年龄分布 在性别分布上:1 268例死亡病例中,男性686例(54.10%),女性582例(45.90%);男女性别比例为1.18∶1。在年龄分布上:年龄最大者78岁,最小者18岁,中位年龄54岁;18~28岁125例(9.86%),29~38岁145例(11.44%),39~48岁146例(11.51%),49~58岁203例(16.01),59~68岁291例(22.91%),69~78岁358例(28.23%)。≥59岁者比例为51.18%(649/1 268)为该院急诊科抢救室成人死亡集中人群,比例高于其它年龄段人群(χ2=6.145,P<0.05)。

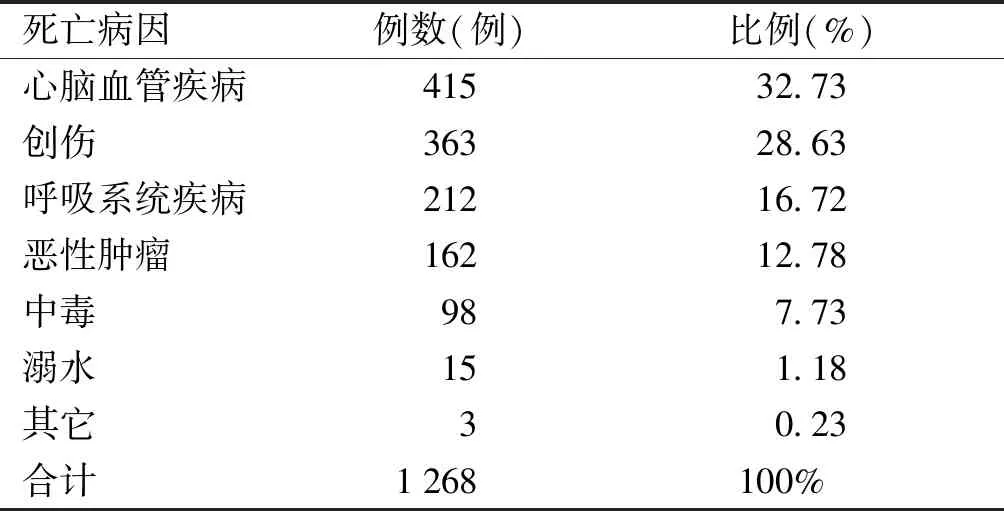

2.2 死亡病因分布 心脑血管疾病(32.73%)及创伤(28.63%)为本组1 268例患者主要死亡原因,与呼吸系统疾病、恶性肿瘤、中毒、溺水及其它原因比例比较,差异具有统计学意义(χ2=7.173,P<0.05),具体数据分布如表1。

表11268例患者死亡病因分布

死亡病因例数(例)比例(%)心脑血管疾病41532.73创伤36328.63呼吸系统疾病21216.72恶性肿瘤16212.78中毒987.73溺水151.18其它30.23合计1268100%

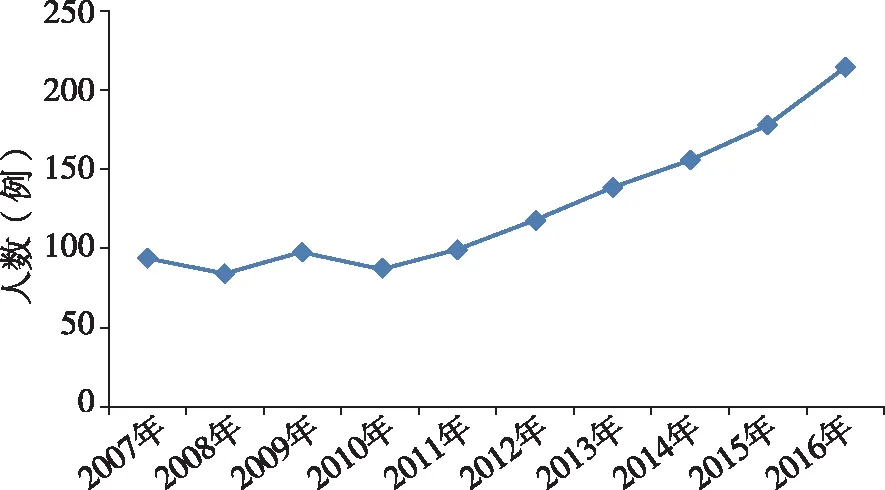

2.3 死亡年份分布 遵义医科大学附属医院急诊科抢救室成人死亡病例自2010年始至2016年止,各年份死亡病例数呈上升趋势,具体数据分布如图1。

图1 2007~2016年遵义医科大学附属医院急诊抢救室成人死亡病例年份分布

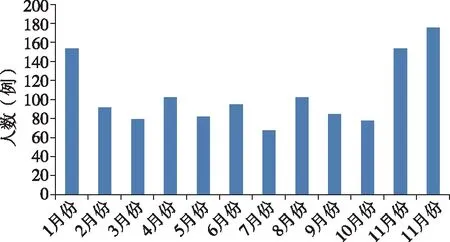

2.4 死亡月份分布 遵义医科大学急诊科抢救室成人死亡病例自2007年始至2016年止,各年1~12月份均有分布,其中1、11、12月份死亡病例数分布较多,与其他月份比较,差异均有统计学意义(χ2=6.352,P<0.05),具体数据分布如图2。

图2 2007~2016年遵义医科大学附属医院急诊抢救室成人死亡病例月份分布

2.5 职业分布 2007~2016年遵义医科大学急诊科抢救室成人死亡病例在职业分布上,工人421例(33.20%),农民304例(23.97%),职员125例(9.86%),教师116例(9.15%),公务员108例(8.52%),军人78例(6.15%),医生70例(5.52%),其他46例(3.63%)。其中工人、农民死亡病例数居多,其比例高于职员、教师、公务员、军人、医生及其他,差异均有统计学意义(χ2=6.643,P<0.05),具体数据分布如图3。

图3 2007~2016年遵义医科大学附属医院急诊抢救室成人死亡病例职业分布

3 讨论

无论哪种疾病或健康状况的发生、发展均存在着地区上的差异,这种地区分布的差异是一个动态过程,反映了不同地区致病因子分布的差别,包括不同地区的自然环境和社会环境因素等。与此同时,在同一地区上,疾病或健康状况的动态变化中又有着其特定的规律,而流行病学存在的意义就在于研究疾病或健康状况的分布规律、流行趋势及影响因素,借以探讨病因,阐明规律,并在此基础上制订科学的预防、控制和消灭疾病的对策和措施。

本研究通过对2007~2016年遵义医科大学附属医院急诊科抢救室成人死亡病例流行病学特征的分析,结果显示:①急诊科抢救室成人死亡病例呈上升趋势。遵义医科大学附属医院为黔北地区最大的三甲医院,是周边地区急危重病人的首选就诊医院,随着遵义交通发展,县县通高速,导致周边县市的大量急危重患者转入该院治疗;此外,遵义经济发展迅速,吸引大量外来人口,危重病人增多和人口基数上升导致死亡病例数的上升。②≥59岁者为死亡集中人群。本分析结果中≥59岁者比例占51.18%,与其它文献报告[3]60岁以上老年人群为死亡高峰年龄段相近。主要是因为老年人群年龄大,生理功能退行性变加快,合并基础疾病较多,对疾病及创伤应激刺激的反应能力和耐受能力降低,加之免疫力低下等因素的影响,一旦疾病突发或创伤突袭,其抢救成功率较年轻人群低[4]。③心脑血管疾病和创伤为主要死亡原因。心脑血管疾病死因占32.73%,创伤占28.63%,比例高于呼吸系统疾病、恶性肿瘤、中毒、溺水等, 差异具有统计学意义。王薇等[5]报道北京某医院急诊死亡谱前2位分别是心脑血管疾病、呼吸系统疾病,与本研究结果有所不同。这可能由于遵义大力发展生态环境保护,空气质量改善,从而减少呼吸系统疾病的发生;另一方面与近年来遵义市城市化、交通发展进程的推进,创伤发生率也随之升高,成为急诊死亡的主要原因[6]。④1、11、12月份死亡病例数分布较多。研究人员发现人们死亡率与气温相关,寒冷季节死亡率明显高于炎热季节[7]。从临床来看,1、11、12月份急诊科抢救室死亡率偏高的问题确实存在[8]。1、11、12月份为冬季寒冷季节,在寒冷、潮湿和大风等恶劣天气因素的刺激下,人体血管收缩,心率加快,血压升高,增加心脏负荷,造成心脑血管疾病发病率的增加[9]。同时,在恶劣天气的影响下,工业施工事故增加;路面湿滑,交通事故增加,都是增加死亡率的重要因素[10]。⑤工人和农民死亡病例数居多。结果显示在死亡病例职业分布上,工人、农民死亡病例数居多,其比例高于其它职业。分析其原因,一方面可能与遵义市近年经济发展迅速,工业化建设进程加快及交通运输业快速发展等因素有关,各种工业创伤及交通事故发生率也随之增加,导致工人死亡率的增加[11]。另一方面,农民由于家庭经济条件的限制和自我对健康状况的意识较低,导致合并基础疾病较多,这也是导致急救死亡的重要因素[12]。

从2007~2016年遵义医科大学附属医院急诊科抢救室成人死亡病例的流行病学特征来看,在降低该区域急诊科抢救室成人死亡率的措施上应从以下几点着手:①提高居民健康管理意识。健康管理是最先于20世纪50年代末美国提出的概念,旨在通过对患者健康的系统化管理,指导患者对不健康的心理状态、行为方式、生活习惯等进行改善,降低健康风险,从而达到有效控制疾病的发生、发展,提高患者健康水平的目的[13]。针对遵义市急诊科抢救室成人死亡病例逐年上升的趋势,应采取一定的干预措施以提高居民对疾病的自我健康管理能力,以降低急诊科抢救室成人死亡发生率。②60岁以上老年人群应加强体质锻炼,提高身体素质,提高机体免疫力,积极防治基础疾病,降低死亡风险。③将心脑血管疾病的防治工作纳入本区初保工作的规划目标,纳入政府的议事日程,在开展心脑血管疾病的报病、监测的同时,还为本区居民提供医疗、预防、保健、康复等适宜的技术服务,降低心脑血管疾病的发病率。④遵义市应着手降低创伤事故发生率。通过综合治理道路交通水平、强化工业安全施工管理机制等途径以最大限度的降低创伤事故发生率,进而降低急诊科抢救室成人死亡发生率。⑤大力发展胸痛中心。通过多学科包括急救医疗系统、急诊科、心内科、影像科等学科的合作,为心脑血管疾病患者提供快速而准确的诊治,最大限度减少误诊、漏诊,避免过度医疗,减少治疗时间,为急救患者铸就牢不可破的生命救护网,从而降低心血管疾病死亡率。⑥加强创伤中心建设。在中国创伤救治联盟的指导下,加强创伤中心的建设,以急诊创伤外科为主,成立多学科协作的联合救治团队,建立创伤分级救治体系,并开展人员培训,实施创伤规范化救治流程,以提高严重创伤的综合救治能力,从而降低严重创伤患者的死亡率和致残率。

综上所述,遵义医科大学附属医院急诊科抢救室成人死亡病例呈上升趋势,≥59岁者为死亡集中人群,心脑血管疾病和创伤为主要死亡原因,1、11、12月份死亡病例数分布较多,工人、农民为死亡集中职业。该地区应从居民健康意识、健康管理、环境和交通建设等方面着手降低创伤、疾病发生率;同时,医院应通过规范救治流程与路径、人员培训、救治预警等措施完善急救体系,全面提高医院严重创伤的救治水平,降低死亡率。