使用与满足理论视角下大学生微信抢红包研究

2019-05-29杨月

杨月

摘 要 21世纪以来,媒介技术发展迅速。在互联网催生的数字技术、信息技术的推动下,新媒体重塑了一种新的媒介形态和传播格局。当今,随着新媒体技术的发展与新媒体产品的广泛应用,我们的社会正迅速向网络社会转型。微信作为网络社会中人们沟通情感的重要纽带,2014年其推出红包支付功能后,微信抢红包成为人们参与互动的重要方式。在使用与满足理论的视角下,透过大学生微信抢红包现象,分析其背后的动因与心理机制,折射出大学生寻求社会资本,彰显自我形象和渴望与他人情感融通、实现互动的心理特征。通过梳理大学生微信抢红包的动因和发展机制,从而为微信红包的未来发展提供有益的指导。

关键词 微信抢红包;使用与满足;诉求;大学生

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2019)06-0008-05

1 使用与满足理论的内涵与微信抢红包的诞生机制

“使用与满足理论作为一种受众行为理论,揭示了在研究受众的性质和作用时,不仅应局限于宏观的社会结构和社会规范分析,还应该对受众的心理和受众的行为做微观研究。”[1]“关系作为中国社会结构的关键性社会文化概念,中国人常常用其处理日常生活中的问题。梁漱溟在《中国文化要义》中认为,中国社会既不是个人本位,也不是社会本位,而是关系本位。”在传统社会中,这种社会关系多以人们面对面的情感交流为主,但是随着科技的日新月异,社会关系交流传播的方式在以大学生为代表的知识分子群体中也发生了翻天覆地的变化。

社会化媒体的背景下,大学生之间面对面的交流相对减少,媒介的中介化作用日益明显,与之相对应的拟态环境下的互动有所增加。当大学生群体从现实社会中获取的资本不足时,便会对新媒体营造的拟态环境产生期待。“这种期待包括找到归属感、认识更多新朋友、和朋友互动并且增进感情的期待。”[2]

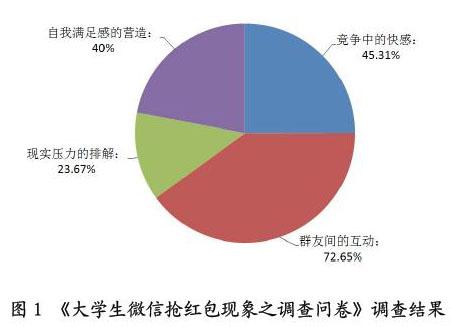

针对此类现象,笔者抽取了245位高校大学生,经问卷调查研究发现,72.65%的大学生认为微信抢红包实现了与群友间的互动,增进感情融通,如图1所示。

泛媒介化时代,媒介渗透在人们生活的各个方面,对人们的生活方式与思维方式有着深远的影响。同时,人们也渴望在媒介上树立良好的自我形象。以微信抢红包活动为例,圈子化的群生态中,通过“抢红包”这一社交入口,打破了微信群中人们彼此之间无形的墙。让更多的熟人参与其中。关系的力量催生青年大学生群体对微信的期待感增强,渴望获得更多社会资本。

2 微信的社交平台属性与抢红包行为的诞生

微信作为一款以强关系为纽带的新型社交软件,沙莲香教授将其称为“人性化的一种玩媒体”。“玩”体现了其游戏的功能,而“媒体”则展现了微信的社交功能。

在传播即游戏的话语体系下,不难发现微信社交平台属性正是通过一系列游戏手段实现了虚拟世界和现实世界的有机结合,满足了青年大学生群体渴望人际交往的需要。如:表情包、小游戏、抢红包等。抢红包活动的诞生让人与人之间的关系再次黏合起来,成为一张交织着情感的潜网。正像美国学者克莱·舍基在《未来是湿的》一书中指出的“湿世界”(借助社交软件,人们之间的关系日益密切,被紧密联系在一起。在新媒体营造的社交场景中,抢红包作为人际互动行为,具有参与性、娱乐性,交互性的特征。在微信的熟人圈子中,人们彼此间的信任与感情融通促进了社交行为的顺利开展。

抢红包活动不仅丰富了微信的社交平台属性,更把微信融合为一种生活方式,一种社会化媒体环境下青年大学生群体的社交理念。

2.1 微信的经济平台属性与社会资本的获取

微信作为一种平台型媒体,其自身具备多重属性。如社会形态属性、经济平台属性、关系平台属性等。其中微信通过其营造的信息经济与共享经济推动新媒体行业向前发展。微信与支付功能的结合,移动支付功能加之扫一扫、摇一摇的增值服务,在此过程中凝聚了大量社会资本。其中,社会资本通常由个体或团体之间的关联——社会网络、互惠性规范和基于此产生的信任构成,也是人们所处的位置给他们带来的资源。

“互联网+”模式背景下,微信发挥自身优势,如具有集群式社交范围的微信群和圈子化聚合效应的朋友圈。将传统的红包与媒介技术相结合,使电子红包应运而生。其程序设计符合人们的心理特征,红包一次性放入的最高值为200元,防止由于青年群体的冲动而产生的资本流失。在拟态环境中,这种抢红包活动以拼手气,谁是运气王的竞争方式,增进了大学生群体彼此间的联系,以经济平台属性实现社会资本的聚集。

2.2 移动互联网时代营销平台的多元化是微信抢红包诞生的关键环节

当今时代互联网的发展走向移动化,智能化。以计算机网络为基础的网络营销正以其及时互动,传播范围广深刻影响着用户的行为。移动互联网时代,营销平台的种类更加多元,影响范围更加广泛。通过微信公众号、朋友圈广告、微信群设置抢红包活动等多种方式,增强与用户的黏性,让用户之间积极互动,资源共享。移动设备的简单便携化,让用户的使用方式更加灵活,抢得红包之后的获得感让用户之间的互动性增强。

年轻一代的大学生群体,是移动互联网产品的主要用户群,注重场景氛围和社交体验,从而在营销平台设置的抢红包活动中成为主力军。追求新事物,富于表现个性的大学生群体在一些营销平台开展的扫一掃抢红包活动中大量聚集,成为主要的目标消费群体。追求个性,强调竞争的心理有效顺应了移动互联网营销平台的需求,从而让场景营销、整合营销迅速发展。

3 使用与满足视角下大学生微信抢红包的动因

任何行动的背后,都有其内在动因和外在动因的驱使。考量一种活动的诞生机制和产生原因,离不开对其动因的分析。微信抢红包活动在一定的心理需求和情感动机的驱使下产生,更是第三媒介时代人们享受沉浸感和参与感的体现。结合当今媒介的发展特点和趋势,在使用与满足理论的视角下,可以将大学生微信抢红包活动梳理成三个层面(节日气氛中,购物消费中,闲暇娱乐中),而每一个层面,都有其背后的心理动因。

3.1 节日气氛中的微信抢红包——多屏时代的情感交流

节日作为中国传统文化的重要组成部分,是人们沟通情感、愉悦身心的重要方式。社会化媒体时代,人与人之间联系方式更多的是一种媒介所维系的拟态环境。大学生群体的节日聚会中,越来越多的“低头一族”让节日中的沟通相对减少。与此相伴生的微信抢红包活动用一种仪式性的参与满足了大学生群体的社交需要和情感诉求。

3.2 一种仪式性的参与——“抢”中的互动与共鸣

“抢”红包,一个抢字,展现了群体间参与其中的乐趣。新时代节日气氛中,人们沉浸在电子屏幕营造的虚拟空间之中,缺少了与亲人朋友的互动。微信群中,人们以符号化的头像存在其中,处在一种拟态化的传播空间中。大学生群体作为年轻一代,渴望在群体化的社交环境中寻找认同感和共同体意识。麦克卢汉认为,人类由“部落社会”到“脱部落社会”再到“地球村”都与媒介技术的发展有着密不可分的联系。当今,这种部落化的触角延伸到拟态环境中来,大学生通过组建微信群实现彼此的人际交往和价值共享。通常,这种共享活动也伴随着娱乐化元素,成为一场仪式化的策展。微信抢红包正是为大学生群体提供了仪式性的参与活动。多屏互动的维度下,抢红包让大学生群体的互动和共鸣感增强。

抢红包作为一种仪式化的互动行为,是个人与群体之间的一种对话方式,发挥着对熟人圈的再统合作用。在具体的節日情境中,个人的能动性被有效激发,迅速融入到亲友圈的交流互动之中,在“抢”之中实现了互动和共鸣。

3.3 抢红包——多屏时代媒介孤独症的解压阀

“人作为一种社会性动物,渴望在社会化的环境中寻求自身价值的最大化。而网络时代将时空界限打破,人们彼此之间形成相对独立的区间,对彼此间保持良好的人际关系提出了挑战,一部分人的社会孤立和孤独感有所增加。”[3]

“进入第三媒介时代,人与媒介的关系日益密切,从而沉浸在媒介所营造的相对闭塞的小空间里,与外界的沟通与互动有所减少。一种新时代的媒介孤独症产生,冰冷的屏幕与有温度的指尖构成了交流的空间。”[4]节日气氛中,这种相对闭塞的空间与节日的气氛产生逆差,微信抢红包活动正是在强关系营造下的氛围中担当了多屏时代媒介孤独症的解压阀。通过游戏式的参与行为,将压力得到有效释放同时增进了情感的交流。

3.4 新媒体情境下社交需求的融合剂

“所谓媒介情境,是指新媒体情境下的信息系统,地点和媒介同为人们构筑了交往模式和社会信息传播模式。即新媒介、新场景、新行为。”[5]“根据2015腾讯全球合作伙伴大会(互联网、微信)的分论坛上,微信官方给出数据指出:微信的主要使用对象是15到29岁的青年群体,占60%。新媒介情境中的大学生群体渴望获得更多的社交资本,根据六度分隔理论,在已有朋友的基础上可以将人脉扩展到六度关系网。”[6]青年大学生群体渴望打破新媒体带来的屏障,实现情感的融通。抢红包维系了人们之间的关系,发挥了社交融合剂的作用。满足了大学生群体的社交需要和心理需求,在一种参与性的游戏中增进了人们之间的感情。将日常生活中的行为更多地呈现在新媒体平台上,成为一种“即时的表演”。

4 购物消费中的微信抢红包——竞争心理的驱使

“支配人的消费行为往往处于两种消费心理:一种是本能性消费心理,另一种是社会性消费心理。”这两种消费心理在特定的营销话语体系下发挥着重要作用。[6]“根据2016年《中国社交应用用户行为研究报告》显示:网络社交用户与网络购物用户的重合度为43.6%。”[7]在购物消费中,商家为了激发消费者的购买欲望,常常会采用一些附加手段促进营销活动的完成。微信抢红包活动成为商家增强用户黏性,提升消费者购买水平的有效选择。商家通过抓住消费者在购物中的赢占心理,在买卖双方的弱关系中实现强参与。

4.1 物质消费中的精神消费

人们的消费类型可以分为物质消费和精神消费,在进行物质消费的同时,购物随之带来的精神愉悦感和满足感可以完成另一种消费——精神消费。一些商家在购物活动过后会邀请消费者进行微信抢红包活动,从而增添购物消费中的喜悦感和满足感。这种精神满足来自于人们的心理认知活动,其通过感觉、知觉、记忆、注意和想象等活动完成。根据自身的欲望、态度、价值观念对信息进行选择、加工和处理。对于大学生群体来说,促成他们完成消费活动的是一种注意力经济的驱使。即这种注意的内容在他们的头脑中产生持久的印象,推动其完成购买活动。

支配人们消费行为通常有两种心理,本能性消费心理和社会性消费心理。本能性消费心理的产生多由于消费者对于产品的需要,而社会性消费心理常常伴随着外力(如从众、购买活动中的福利)。商家在推出微信抢红包活动的过程中,结合青年大学生群体的消费能力和社会性消费心理,满足大学生物质消费中的精神消费。这种精神消费带来的快感激发起一种优越感和虚荣心理。

4.2 购物中的“赢占心理”

在购物消费中,普遍存在着赢占心理,用最少的钱买到最优的产品。特别是在人数众多的青年大学生群体中,由于购买力不强,偏重感性消费而催生个体间的“消费冲动”。购买商品的同时,加之商品带来的服务和参与活动将会增加他们的满足感。某些商家推出的扫一扫二维码,参与抢红包活动。从某种程度上讲,这种游戏化的抢红包活动有一种赏酬作用,在消费能力相对不高的大学生群体中,商家的这种“微投入”起到了吸引目标消费者的作用。

由赢占心理所推动的微信抢红包活动是商家恰当分析青年消费者心理,精准营销的表现。互联网+模式下,物联网日益将人们的参与感和体验感融入消费活动中来。消费者存在着隐形的消费需求,即有购买的想法但是还没有产生购买的行动。在扫码抢红包这种新型的活动中,增加了新的消费欲望,从而购买自己喜欢的东西继续消费。

4.3 闲暇时段的微信抢红包——休闲与社交的融合

人类传播在经历了跨媒介—全媒介—泛媒介的传播过程之后,人性化的趋势日益明显。在视觉、听觉、触觉的互动中,人在虚拟世界中表现出逍遥自由的状态。微信抢红包活动作为人们闲暇时间的一种娱乐互动行为,将真实的环境拟态化,满足了社会化媒体环境下人们社交需要。同时也引起了一场“无处不微信,处处拼手气”的抢红包话语中的狂欢。

4.3.1 休憩与消遣的心理需要

休憩与消遣作为人们放松身心的重要方式,是人们排解压力、释放情感的活动。奥德费的ERG理论认为,人们的需要包括多个方面,其中核心需要有三个方面,包括生存需要、关系需要和成长的需要。大学生群体在满足了前两种需要之后,更注重追求成长的需要。成长之中难免遇到挫折和压力,需要一种娱乐化的元素来丰富生活。

社会情境产生的紧张与冲突,让人们产生了降低社会压力的需求。现实生活中,这种压力难以得到释放,从而让人们对媒体内容产生了相对的期待。微信抢红包活动用群体化互动的方式,参与度高的游戏手段将大学生群体集聚化。

“在娱乐的狂欢之中实现沉浸式传播,从而消解了大学生在现实环境中的压力,满足了他们休憩与消遣的心理需要。实现了社会化媒体情境中的精神愉悦和身心放松。”[8]

4.3.2 真实社交的拟态环境化

新媒体环境下,社交活动的方式发生了转变。由最初的“面对面”交流到“面对屏”交流,真实的社交环境被虚拟化和拟态化。人们之间缺少了情感融通和互动,取而代之的是符号化的音声语言和包装性的符号表达。这种拟态化的环境让人们特别是青年大学生群体更加渴望获得现实中的认可与交往,树立自身形象。微信群将彼此分散的成员聚集起来,而抢红包活动又将群中相对的沉默打破,从而在群体化的微信场域里形成了兼具娱乐和社交双重属性的微信抢红包活动。

以抢红包为核心的群成员互动具有情景意义,是一种群体共享行为。微信中的网络人际交往是一种多中心的分布式结构,在开放流动的情景中,成员具有主动性和广泛性,在一定程度上还存在着自我表露的情绪。抢红包中获利多的群体有时会在群中主动发放红包,把气氛再次激起。形成回环往复的互动浪潮。看似虚拟环境中的社交活动,正是现实生活中真实社交的反映。

4.3.3 红包党狂欢下的金钱娱乐化

巴赫金的“狂欢理论”将一切狂欢节日中的庆贺、仪式、以及文学体裁中的精神文化思想的转化与渗透于经典论述之中。狂欢活动的产生与现实环境的开放、自由、平等和人们心中情感宣泄的方式有着一定关系。在新媒体环境下,相对于传统社会的信息环境而言,信息传播更加开放、内容更加多样化,主体间彼此匿名化。加之现实生活中,人们存在潜在的,宣泄压力的欲望。从而让微信抢红包活动在特定场景(节日,活动)极容易形成狂欢效应,在这种效应下,金钱被赋予为消遣娱乐的手段和方式。因此,人们更关注的是狂欢中的获得感与参与感。

微信抢红包活动所带来的狂歡是一种开放性、主体性、仪式性活动。在参与的过程中,青年大学生的主动性被激发,在微信的自由广场上既扮演了前台的表演者——参与其中,抢夺运气王,又充当了后台的观望者——主动围观,分享喜悦感。在虚拟环境中,彼此间更倡导平等与自由,话语的开放性更强。金钱的价值被赋予了新的情境意义,成为人们游戏和情感互动的符号。

5 由大学生抢红包心理观微信红包的发展趋势

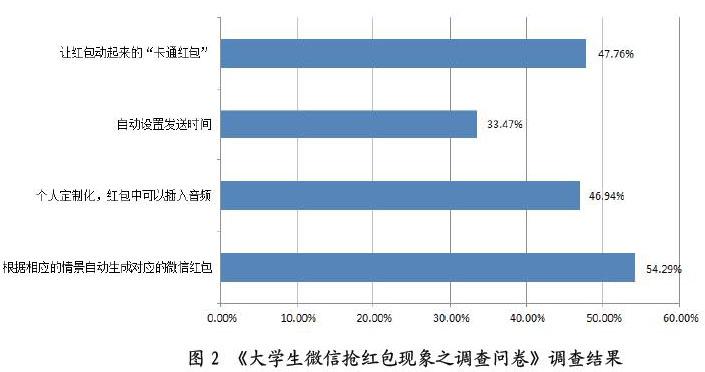

大学生群体作为新时代的特殊群体,追求个性、倡导青年亚文化。结合大学生微信抢红包活动的心理特征,可以分析出未来微信红包的发展趋势和特点。个性化元素增强,展现出订制化的趋势。一呼百应的意见领袖寻求口令红包,大数据环境下红包的精准化营销和分众化特点更加明显。针对此类现象,笔者抽取了245位高校大学生,经问卷调查研究发现,54.29%的大学生期待未来出现场景化的动态红包。如图2所示。

5.1 微信红包的个性化、定制化元素增强——场景化的微信红包

随着大学生需求的日益多样化和丰富化,微信红包的个性化因子有待提高。场景化时代里,每一种需求的背后都有其对应的场景相依托。因此,在进行微信红包的设计过程中,要准确分析相应的场景需求,精心制作个性化、场景化的红包以满足不同受众的需要。例如,通过算法自动生成相应场景(如各类传统节日,生日,娱乐活动等)所对应的红包,从而提升与用户的黏性,增强用户体验。

5.2 微信红包成为熟人圈子中话语权的维系者——微信口令红包

“强关系维系下的熟人圈子是微信社群的主要构成方式。”在信息传播的过程中,意见领袖发挥着促进信息有效传播的重要作用。但同时,意见领袖也很容易成为传播中心,成为圈子中的话语权维系者。

在腾讯公司开发的另一款社交软件QQ中,口令红包成为群体中信息传播的重要方式之一。例如在某些重要通知发出时,消息的发出者往往采用口令红包的方式,群成员通过输入口令参与抢红包的方式,从而营造重要信息刷屏的效果,增强信息的传播效果。

微信作为强关系的维系平台,在熟人之间,一呼百应式的口令红包极容易形成群体集聚效应,需要口令红包作为信息支持。

5.3 大数据环境下微信红包的精准投放——分众化的红包文化基因

大数据环境下,通过海量数据的集成式分析和算法统计,对用户的思维方式、行为选择做精准分析,从而产生分众化的红包。“在进行微信红包的发放过程中,对用户群体进行细分,如针对不同年龄、性别、专业的大学生设计出不同类型的微信红包,实现效益的最大化。”

微信红包的产生于熟人圈子的强关系中,在大学生群体中应用广泛。准确分析大学生使用与满足的心理,从而精准投放,个性化提供。有效促进微信红包成为新媒体环境下人际传播中的润滑剂。

参考文献

[1]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学,2011:165.

[2]王滔.大学生心理素质结构及其发展特点的研究[D].重庆:西南师范大学,2002:18.

[3]彭聃龄.普通心理学[M].北京:北京师范大学,2012:486.

[4]沙莲香.社会心理学[M].北京:中国人民大学,2014:57,163.

[5]朱雪.社交网络媒介情境重构及对受众的影响[J].青年记者(理论视野),2013,20(2):20-21.

[6]李晓霞,刘剑.消费心理学[M].北京:清华大学,2010:3.

[7]2016年中国应用用户社交行为研究报告[EB/OL].(2017-12-27).http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/.

[8]李沁,熊澄宇.沉浸传播与第三媒介时代[J].新闻传播研究,2013(2):34.