“直线的斜率”之教学设计

2019-05-29江苏省华罗庚中学梁正玲

☉江苏省华罗庚中学 梁正玲

当前的数学课堂教学伴随课改的深入而逐渐形成了自主先学、小组讨论、交流展示、质疑拓展、检测反馈、总结反思的模式.本文是笔者的一次公开课的具体设计与反思,借助“直线的斜率”这一内容将设计前后的所思所想以文字的形式进行表达,期待同行教师的指导.

教学设计与反思:

一、从杂乱到有序的课堂导入

设计一:

1.在同一坐标系内作出一次函数y=x+1、y=2x+1、y=-x+1的图像,对其共同特点和不同特点进行观察.

2.现有一个正方形和一个直角三角板,正方形的边长是100cm,直角三角板的一个腰长是30cm,该正方形的对角线应怎样作出?

设计二:

预习课本中的内容并初步感受何为坡度,何为斜率?

如图1所示,在A、B两个滑梯中,你更喜欢哪个呢?它们的“陡”和“缓”又该如何刻画呢?

图1

设计三:

自我尝试(片段实录):

自主预习并进行以下探究以初步获得坡度、斜率的概念及概念间的异同.

如图2所示,大家都玩过滑滑梯,如果要令这一游戏玩起来更刺激,大家认为应该对这一滑梯进行怎样的改造呢?这其中的“陡”和“缓”又该如何刻画呢?

图2

生1:方案一:不改变宽度的同时增加其高度;方案二:不改变高度的同时缩短其宽度.

生2:高度和宽度同时改变也是可行的,不过应该令高度/宽度的比值变大,这样才能使坡度变大.

师:很好,坡度变大其实就是高度/宽度的比值变大.

设计反思:

设计一中所设计的两个问题与后面的概念引入是脱节的.设计二能从生活实例中引导学生感受概念,学生虽然不太懂得怎样进行讨论和回答,但明显比设计一自然了很多.设计三能从滑梯这一实物中抽象出三角形并引导学生自主动手实践和思考,学生在直观性、目的性、操作性俱佳的设计中能够很好地感受坡度的概念,同时建立在新旧知识上的设计很好地促进了学生的探究和思考.

二、从茫然到有据的概念探索

设计一:

1.大家能举出生活中涉及倾斜程度的实例并谈谈其倾斜程度的刻画吗?

2.各小组对生活中的楼梯、滑梯、山坡等进行类比并讨论其倾斜程度的刻画,思考数学范畴内的直线的倾斜程度的刻画.

设计二:

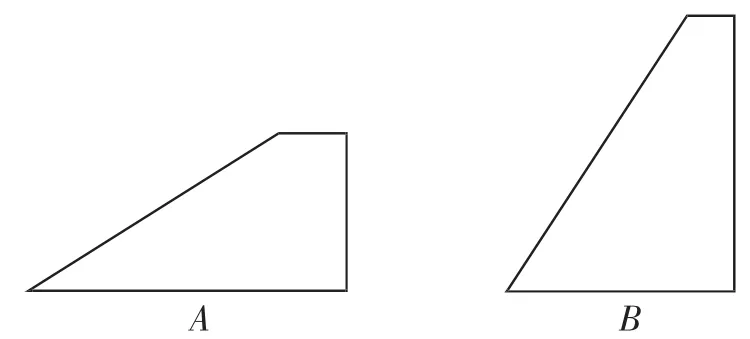

1.大家认为图3中的两条直线之间有何区别呢?这种区别又应该如何数量化呢?

2.直线的斜率一般应怎样定义?

图3

设计三:

1.在同一坐标系内作出一次函数y=x+1、y=2x+1、y=-x+1对应的图像l1、l2、l3,请观察其共同点与不同点并思考确定直线所需的要素,并类比坡度思考直线的倾斜程度应怎样刻画.(PPT呈现)

师:大家根据自己的预习所得和以下任务进行小组交流讨论.

小组活动(PPT呈现):

(1)检查所作直线的正确与否并分享直线的作法,在其共同点与不同点的比较中感受确定直线所需的要素.

(2)类比滑梯的刻画计算直线l1与l2哪个更陡?

(3)你能通过计算比较出直线l1和l3的倾斜程度吗?

各小组代表在讨论后进行交流成果的展示.

生3:对于第(1)小题,我们组认为两点就可以确定一条直线,图中的三条直线均通过一个点,这是它们的共同点,不过它们各自的倾斜程度并不相同,因此它们是不同的直线,由此可见,由一个点以及直线的倾斜程度也是可以确定直线的.

对于第(2)小题,(投影展示)我们认为可以在直线l1上选两点(-1,0)、(0,1)并构造出直角三角形,计算出其坡度是1,同理l2的坡度是2,因此我们认为l2比l1陡.

生4:我们组计算l1的坡度时选取了(0,1)、(1,2)这两个点,结果是一样的,由此可见,点的选取可以是任意的,大家觉得对吗?

众生:是一样的,因为相似三角形对应边的比例是一样的啊.

师:这个问题问得很棒,大家的回答也很棒,因此任意选两点是没有问题的.

生3:对于第(3)小题,我们计算得出了相同的坡度,不过,其倾斜方向显然是不一样的,由此可见,仅仅用坡度来区分直线应该是不靠谱的,大家是否有其他好办法?

师:表达得很到位,他提出的问题值得我们思考,大家是否觉得此时需要一个新的量来刻画呢?

生5:我们是这样想的,l1、l3和x轴的交点并不一样,由此可见,两条直线相对于x轴的正方向来说,存在着不同的倾斜角度,因此,是否可以考虑用正负号来表达直线的倾斜程度呢?

生6:我们组也观察到了l1和l3方向上的不同,因此,找准方向应该是必须的,正负之分也就很自然了.

师:很有想法,大家一起来计算一下,用这种方法来区分l1和l3可行吗?

(学生验证出其可行性)

师:事实上,这一比值就是用来刻画直线倾斜程度的,叫做直线的斜率.大家认为如何给其下定义呢?

生8:分母不能为零,因此x1≠x2,若x1=x2,则k不存在,此时直线PQ⊥x轴.大家可有其他补充?

师:很好,与x轴不垂直的直线的斜率为定值,直线的方向也因为斜率而得到刻画,(板书课题)这也是今天的研究主题.

设计反思:

设计一虽然能够联系生活实际,但学生解决第四个问题时往往会感觉无所适从,因此探究过程也就缺失了.设计二中的问题2并不能令学生在直线的量化区别中感到思维上的清晰与明确,很多学生根本无从回答.设计三使学生在探究目标与任务的引领下获得了有效的思考,学生在获得概念、量化区分直线的过程中也更好地体会到了斜率的概念学习的必要性.

三、从无逻辑到有章法的习题选择

设计一、二:

例1 已知直线过P(3,2)、Q(3t,t)两点,直线斜率如何?

例2 在同一坐标系内作出一次函数y=x+1、y=2x+1、y=-x+1的图像并分别求出其斜率.

设计三:

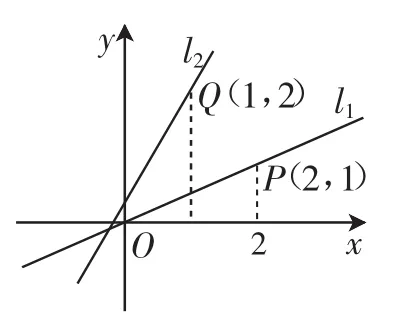

例1 如图4所示,直线l1、l2、l3均经过点P(3,2),同时l1、l2、l3又分别经过点Q1(-2,-1)、Q2(4,-2)、Q3(-3,2),试求直线l1、l2、l3的斜率.

例2 经过点(3,2)作直线并令直线的斜率分别是:(1);(3)0.

图4

小组活动(PPT呈现活动要求):

(1)各组推荐2位同学板书题1、题2(1).

(2)大家从题1中三条直线在坐标系中的分布情况中可有什么发现?

(3)请大家将题2(1)的解题方法写在白纸上并作交流.

(生10作交流并回答了问题2,继而进行如下变式练习.)

变式1:已知直线过P(3,2)、Q(3t,t)两点,该直线斜率如何?

(应该考虑斜率的存在情况)

变式2:求直线y=x+1、y=-x+1的斜率.

(讨论发现直线的斜率是一次项的系数)

师:确定斜率之后是不是就可以确定直线了呢?多少条?相互间的位置关系如何?

生11:无数条且相互平行.

师:例2中的直线可以确定吗?该直线可以作出吗?

生12板书并讲解:一直一个点,因此要再确定一个点.设点P(x,y),则,因此则直线也就可以作出了,大家可有补充?

生13:上述方程有无数组解,因此,应该取一个特殊点并作出图象.

师:非常好,很细心,值得大家学习,解题中的规范性也是需要大家注意的.

生15:可选(0,0)、(4,3)两点并作出直线,过点(3,2)作出其平行线.

生16:由斜率的定义可得,把(3,2)向右水平移动4个单位后再竖直向上移动3个单位,可得点(7,5).

师:太棒了,大家选择自己喜欢的方法来完成(2)、(3)两题吧.

设计反思:

设计一、二对于学生预习后的知识掌握情况高估了,学生或许能够很好地解题,但对于其中的知识与方法却是没有办法进行提炼和变式的.设计三能在例题的基础上进行变式,使学生在演算、讲解的实践中真正体会到斜率的含义与作用.

检测促学:

1.已知直线l过点A(-1,2m)、B(m,m+3),其斜率为2,则实数m=______.

2.已知直线l的斜率k=2,直线l上有一点P(2,3),如果将点P沿x轴方向向右移动3个单位,再沿y轴方向向上移动______个单位后所得的点P1还在直线上.

总之,我们的数学课堂教学必须立足于学生的认知基础,同时也应注意思维的延展性,唯有如此才能促进学生的数学核心素养的有效提升.F