赵固一矿巷道复合顶板岩层结构类型与 稳定性数值模拟分析

2019-05-29冯吉成石建军张凤岩师浩宇郭书英

冯吉成,石建军,张凤岩,师浩宇,郭书英,彭 瑞,肖 建

(1.华北科技学院 安全工程学院,北京 101601;2. 北京天地华泰矿业管理股份有限公司,北京 100013)

我国煤巷工程量浩大,每年新掘巷道高达2万多千米,而煤矿岩体多处于沉积岩环境中,由于沉积环境及变质-混合作用的不同,在几百米或者甚至几十米范围内岩体性质都会发生变化,而煤巷就处于这样的复杂多样且变化无常的地层条件中,使巷道顶板性质如岩性、厚度和结构组合等千差万别,在巷道顶板垂直方向上,岩性不断交替变化,在水平方向上,不同岩层厚度增大、变薄甚至尖灭,或岩层由于受软弱夹层(夹矸)厚度变化的影响而发生合并或分叉,从而在不同的位置上顶板岩层的力学性质表现出显著差异性[1-3]。

在研究巷道层状顶板稳定性方面,国内外学者做了大量工作,取得了丰富的研究成果。国外学者Sofianos A.I.[4]运用离散元方法研究了锚杆支护情况下层状复合顶板稳定性,国内学者陈炎光、陆士良[5]将巷道顶板失稳影响因素归为四大类:自然地质因素、工程质量因素、采掘工程影响、矿井工程技术人员未严格执行顶板安全规程;贾蓬,唐春安等[6]采用RFPA2D方法研究认为岩梁的厚跨比对层状巷道失稳有重要影响;黄旭、马念杰等[7]采用RFPA2D方法研究巷道层状顶板失稳主要与顶板岩层性质、赋存状态等因素有关,但其中软岩厚度的变化是顶板失稳主要因素;林崇德等[8]采用离散元方法研究了锚杆作用下巷道层状顶板稳定性;黄达,康天合[9]认为层状顶板岩体破坏冒顶是主要是由侧压系数λ决定;杨建辉[10]揭示层状顶板岩体在垂直应力作用下,岩层内节理、裂隙使层状转化为铰接拱,承载结构破坏,水平应力作用下,拱铰接破碎压坏,煤巷层状结构顶板在垂直和水平应力下最终会形成组合铰接拱结构。贾明魁[11]将冒顶原因分四大类、十二个亚类,认为层状围岩体巷道顶板岩层的组合劣化是导致冒顶的最大原因;刘洪涛等[12]建立了巷道顶板岩层力学模型,阐明了稳定岩层与冒顶隐患之间的关系;蒋力帅等[13]基于成岩环境和现场大量检测资料结果,将巷道复合顶板划分7种类型;朱永建[14,15]根据神东矿区浅埋矿井大量钻孔资料、岩芯和钻孔窥视结果,将神东矿区煤巷顶板岩层结构划分8种类型。

本文在上述研究基础上,以赵固一矿现场顶板窥视和矿区大量钻孔资料结果,分析了赵固一矿巷道复合顶板岩层结构类型,采用UDEC离散元数值模拟方法,研究了赵固一矿不同岩层组合巷道顶板破坏特征与破断规律,基于赵固一矿已掘和未掘巷道顶板岩层结构类型,能够对现有的支护形式与支护参数进行评价和修正,保证掘采期间巷道顶板稳定。

1 矿井地质条件

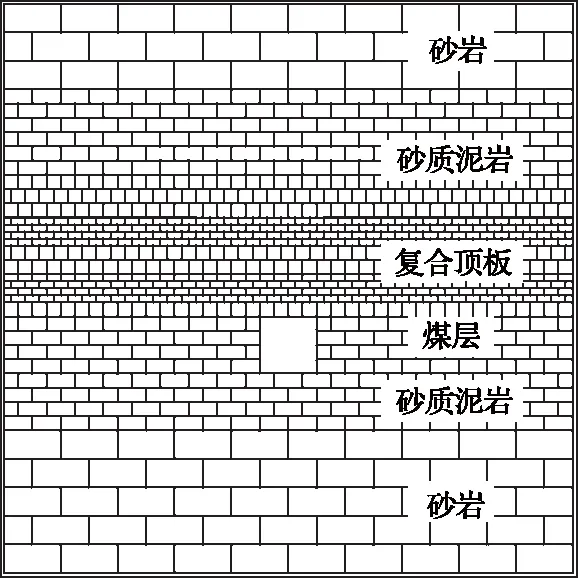

赵固一矿为焦作煤业集团的新建矿井,主采煤层为2-1煤,厚度为6.0~6.59m,平均6.32m,煤层倾角2°~6°,主要可采煤层2-1煤顶底板岩性见表1。

表1 11031工作面煤层顶底板特征

2 巷道复合顶板结构类型

2.1 巷道复合顶板岩层结构探测

巷道复合顶板岩层结构直接影响到巷道锚杆锚索支护范围与支护效果,本文主要在赵固一矿东轨道、西运输、西轨道以及工作面巷道11031上巷和11031下巷分别进行顶板钻孔窥视试验,测点布置详见表2。

表2 顶板钻孔窥视测点布置表

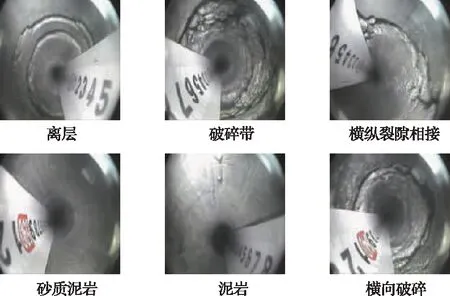

窥视结果如图1所示。从图1可知,东轨道91上巷以东观测8m范围内巷道顶板岩层结构均为泥岩,泥岩厚度较大,窥视孔0~2.5m范围内顶板较为破碎,有较小离层发生,4~7m左右顶板发生离层,通过窥视录像可知离层发生的距离不大。

图1 东轨道91上巷以东区域岩层典型钻孔窥视图

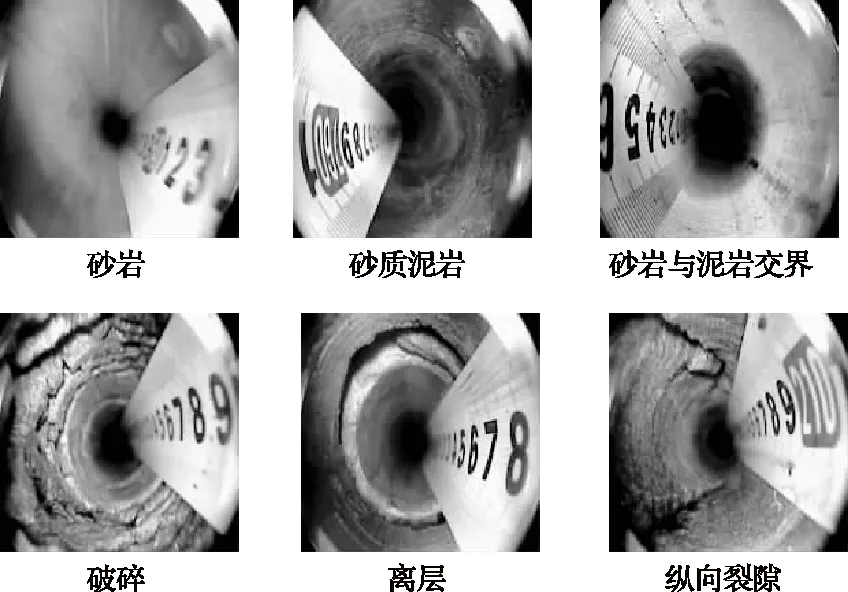

西轨道轨胶二联巷区域岩层典型钻孔窥视情况如图2所示。西轨道轨运二联巷观测8m范围内有泥岩,砂岩,砂质泥岩,其中泥岩占大部分,泥岩变质程度较为明显,在观测范围内0~4m范围内均观测到明显的破碎带,且在0~4m范围内有离层发生。

图2 西轨道轨运二联巷区域岩层典型钻孔窥视图

11031上、下巷观测区域岩层典型钻孔窥视情况如图3、图4所示。11031上巷观测范围内岩芯主要为泥岩、砂质泥岩和砂岩,泥岩和砂岩占绝大部分。窥视孔内0~1m范围内顶板较为破碎,裂隙较为发育,3~5m有裂隙存在,5~7m左右孔内岩石完整性较好。

图3 11031上巷观测区域岩层典型钻孔窥视图

图4 11031下巷观测区域岩层典型钻孔窥视图

11031下巷观测区域内主要有泥岩、砂质泥岩和砂岩,其中主要成分为泥岩,砂岩集中出现在260~360m之间,窥视孔5~7m范围内出现竖向裂隙,从裂隙的发育状况来看,岩石承受着较大的压力,且岩层间存在小离层。

2.2 巷道复合顶板岩层结构分类

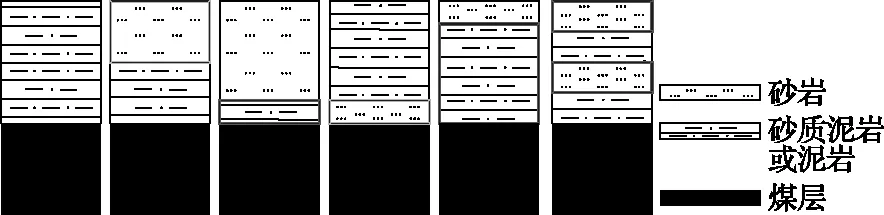

根据赵固一矿现场窥视和矿区钻孔资料分析结果,赵固一矿二1煤层顶板(0~8m范围内)岩层结构类型主要由如下6种组合形式,如图5所示。

图5 赵固一矿二1煤层顶板赋存状况

①二1煤层顶板由强度较低的单一厚层状的砂质泥岩或泥岩构成或砂质泥岩和泥岩组合构成(单一厚软);②二1煤层顶板下部由厚层状的砂质泥岩或泥岩构成,顶板上部由厚层状的砂岩构成(厚软厚硬);③二1煤层顶板下部由薄层状的泥岩构成,顶板上部由厚层状的砂岩构成(薄软厚硬);④二1煤层顶板下部由薄层状的砂岩构成,顶板上部由厚层状的泥岩构成(薄硬厚软);⑤二1煤层顶板下部由厚层状的泥岩构成,顶板上部由薄层状的泥岩构成(厚硬薄软);⑥二1煤层顶板从下到上软硬相间的薄层状互层构成(软硬薄互层)。

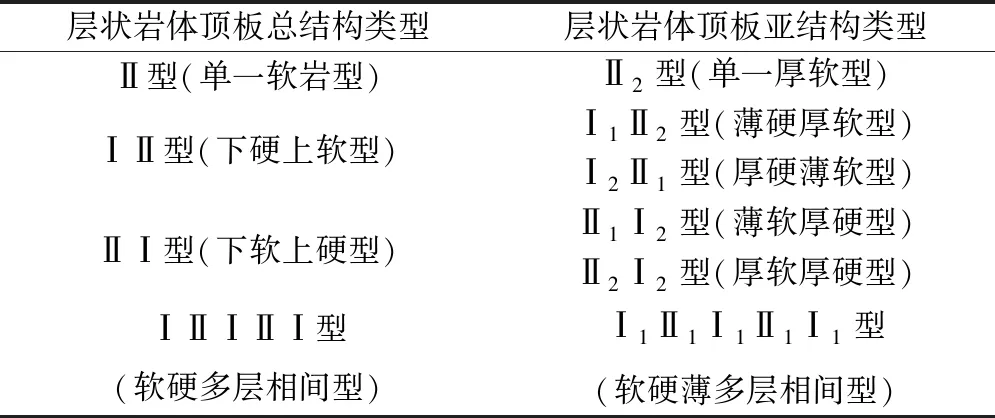

综上所述,按岩层层位和组合情况将赵固一矿巷道复合顶板岩层结划分为单一软岩、下硬上软、下软上硬和软硬互层4种总结构类型,按岩层厚度继续划分为单一厚软、厚软厚硬、薄软厚硬、薄硬厚软、厚硬薄软和软硬薄多层相间6种亚结构类型,详见表3,其中Ⅰ代表硬岩,Ⅱ代表软岩,1代表薄层状,2代表厚层状。

表3 赵固一矿巷道复合顶板岩层结构分类表

3 复合顶板破坏特征与破断规律数值模拟

3.1 数值模型及模拟方案

巷道顶板稳定性主要取决于软硬岩在巷道顶板的位置、薄厚和组合情况,根据赵固一矿巷道复合顶板岩层结构类型,采用UDEC离散元数值模拟分析不同岩层组合的的破断规律及破断形态,不同层状顶板组合类型模拟方案见表2,其中巷道复合顶板10m范围内岩性组成如下:Ⅱ2型(单一厚软型)泥岩为10m,Ⅰ1Ⅱ2型(薄硬厚软型)砂岩为1.5m、泥岩为8.5m,Ⅰ2Ⅱ1型(厚硬薄软型)砂岩为8.5m、泥岩为1.5m,Ⅱ1Ⅰ2型(薄软厚硬型)泥岩为1.5m、砂岩为8.5m,Ⅱ2Ⅰ2型(厚软厚硬型)泥岩为5m、砂岩为5m,Ⅰ1Ⅱ1Ⅰ1Ⅱ1Ⅰ1型(软硬薄多层相间型)泥岩为1.5m、砂岩为1.5m、泥岩为2m、砂岩为2m、泥岩3m。

模拟岩体采用Mohr-Coulomb准则,节理和裂隙采用Coulomb滑移准则,巷道宽×高为4m×4m,考虑到巷道开挖后影响半径,模拟总模型长×高为40m×40m,煤层厚度为4m,巷道埋深600m,岩层水平赋存,采用先加载后开挖的模拟方式,模型上边界和左右边界分别施加垂直和水平应力15MPa,左右边界为水平位移约束,下边界为垂直位移约束,模型及网格划分如图6所示,其具体的岩石力学参数见表4。

图6 模型建立及网格划分

岩性 视密度/(kg·m-3)体积模量/GPa剪切模量/GPa内聚力/MPa内摩擦角/(°)抗拉强度/MPa砂岩280018.311.56.20374.3泥岩25609.87.12.70311.8煤12806.54.21.50271.4砂质泥岩268013.29.04.12353.0

3.2 不同岩层组合巷道顶板破坏特征及垮落规律

在数值模拟中,巷道顶底板由砂岩、泥岩、砂质泥岩组成,岩层水平赋存,主要模拟分析6种不同层状岩层组合巷道顶板对巷道稳定性及顶板破坏形态的影响。不同层状岩层组合巷道顶板破坏特征及垮落规律如图7—10所示。

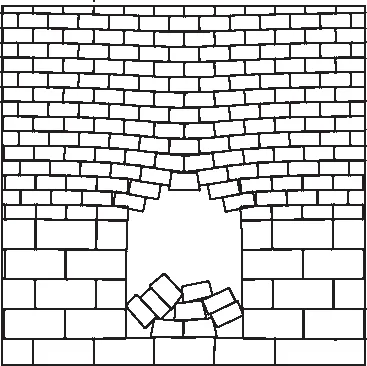

图7 Ⅱ型(单一软岩型)

3.2.1 Ⅱ型(单一软岩型)

从图7可知,巷道顶板上覆岩层全部为单一结构的软弱泥岩,在无支护的情况下,虽软岩整体厚度10m,但垮落高度仅为1.5m,离层深度达到2.5m,其原因主要巷道顶板浅部岩体从三向受力状态转为两向应力状态,浅部泥岩承载能力降低,在600m埋深的高应力作用下,发生了剪切和拉伸破坏,浅部泥岩顶板垮落,垮落后冒顶形态呈圆锥形,而紧邻其上部的泥岩由于承受自身重力和上覆载荷的作用发生离层,但泥岩承载能力越往深部越强,多层软弱泥岩之间虽整体下沉,但最终形成外形如梁,实质是“铰接拱形”的平衡结构,巷道顶板趋于稳定,此类单一软岩型巷道顶板易发生高冒顶事故,需进行及时支护,采用锚杆支护将浅部软弱顶板岩层形成整体承载层结构,采用锚索将浅部承载层悬吊到上部稳定岩层中的同时,将悬吊区域内软岩离层区挤压加固。

3.2.2 Ⅰ Ⅱ型(下硬上软型)

从图8可以看出,Ⅰ1Ⅱ2型(薄硬厚软型)顶板和Ⅰ2Ⅱ2型(厚硬厚软型)顶板,在无支护的情况下,由于坚硬砂岩具有很强的承载能力,巷道顶板没有发生垮落,Ⅰ2Ⅱ2型(厚硬厚软型)顶板仅仅在巷道浅部顶板1m处出现了离层现象,但随着下部坚硬岩层厚度变薄Ⅰ1Ⅱ2型(薄硬厚软型),紧邻其上部软岩离层现象越来越明显,逐渐向上延伸,顶板下沉比较大,存在顶板垮落的风险。因此,对于巷道为硬岩的厚直接顶,巷道顶板稳定性一般都较好,但对于巷道为硬岩的薄直接顶,若硬岩继续变薄、巷道跨度增加或巷道埋深应力加大,坚硬砂岩已不能够承受自身重力和上覆载荷的作用,顶板就会发生垮落,而紧邻的软岩也会发生迭加连锁的失稳,此类薄硬厚软型巷道顶板需采用锚杆加锚索联合支护。

图8 Ⅰ Ⅱ型(下硬上软型)

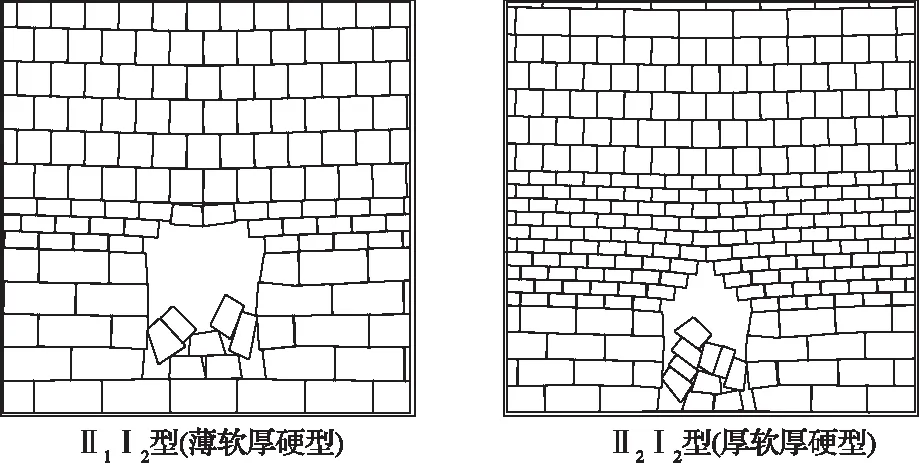

3.2.3 Ⅱ Ⅰ型(下软上硬型)

从图9可以看出,Ⅱ1Ⅰ2型(薄软厚硬型)顶板和Ⅱ2Ⅰ2型(厚软厚硬型)顶板,在巷道开挖后,巷道顶板都会发生垮落,垮落高度和垮落后形态都不相同,同时软岩与硬岩接触面都会产生离层现象。其中Ⅱ1Ⅰ2型(薄软厚硬型)巷道顶板垮落后,巷道冒顶形态呈平顶型,由于其上部为厚坚硬的砂岩起到了支撑上覆岩层的作用,垮落高度为1.0m,紧邻坚硬砂岩的较薄泥岩则发生离层现象,而Ⅱ2Ⅰ2型(厚软厚硬型)顶板的破坏特征及垮落规律与图7相似,不再赘述,故此类下软上硬型巷道顶板需进行及时支护。

图9 Ⅱ Ⅰ型(下软上硬型)

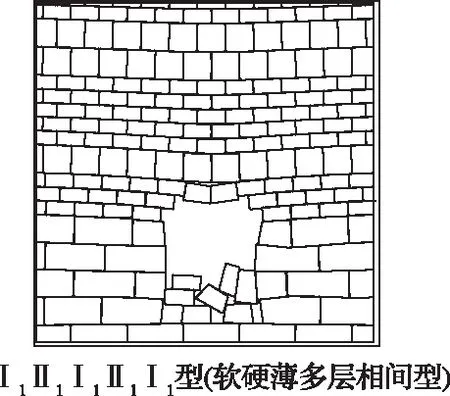

3.2.4 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ(软硬多层相间型)

从图10中可以看出,对于Ⅰ1Ⅱ1Ⅰ1Ⅱ1Ⅰ1型(软硬薄多层相间型)巷道顶板,冒顶破坏特征及垮落规律大致与图9Ⅱ1Ⅰ2型(薄软厚硬型)顶板相似,巷道冒顶形态呈平顶型,冒顶高度都是浅部薄岩层冒落,但与它顶板不同之处,软硬软岩层接触面之间容易发生离层,顶板整体下沉比较大,一旦紧邻薄层软岩的薄层硬岩失稳垮落,其上软岩也会发生迭加连锁的失稳,故此类顶板初期冒顶高度低,一旦不及时支护,顶板会继续多次垮落,冒顶高度会继续增加,因此,采用锚杆将薄软岩悬吊在薄硬岩浅部岩层上,形成承载结构,采用锚索将浅部承载层悬吊到上部稳定岩层中的同时,将悬吊区域内软硬软岩层接触面易离层区域挤压加固。

通过对4种总结构类型,6种亚结构类型顶板结构的巷道进行数值模拟分析,从图7—10通过分析归纳总结如下:

图10 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ(软硬多层相间型)

1)Ⅱ型(单一软岩型)和Ⅱ2Ⅰ2型(厚软厚硬型)破坏特征与破断规律相近,冒垮落高度仅为1.5m,离层深度达到2.5m,垮落后冒顶形态呈圆锥形,紧邻其上部软岩最终形成外形如梁,实质是“铰接拱形”的平衡结构,巷道顶板趋于稳定;Ⅱ1Ⅰ2型(薄软厚硬型)和Ⅰ1Ⅱ1Ⅰ1Ⅱ1Ⅰ1型(软硬薄多层相间型)破坏特征与破断规律相近,垮落高度为1.0m,垮落后冒顶形态呈平顶形,紧邻其上部硬岩由于自身承载能力强,巷道顶板趋于稳定。Ⅰ1Ⅱ2型(薄硬厚软型)和Ⅰ2Ⅱ1型(厚硬薄软型)因硬岩承载能力强,在无支护情况下,无垮落现象。

2)Ⅱ型(单一软岩型)、ⅡⅠ型(下软上硬型)和ⅠⅡⅠⅡⅠⅡ(软硬多层相间型)巷道顶板易发生高冒顶事故,需及时进行支护,采用锚杆支护将浅部软弱顶板岩层形成整体承载层结构,采用锚索将浅部承载层悬吊到上部稳定岩层中的同时,将悬吊区域内多个离层区挤压加固,并且需重点监测;ⅠⅡ型(下硬上软型)的Ⅰ1Ⅱ2型(薄硬厚软型),虽无垮落发生,但对于薄硬厚软和厚硬薄软型,无垮落现象,若硬岩继续变薄、巷道跨度加大或埋深增加,坚硬砂岩已不能够承受自身重力和上覆载荷的作用,顶板就会发生垮落,而紧邻的软岩也会发生迭加连锁的失稳,应注意监测和及时补强。

3)对于已掘出的巷道,要及时进行顶板岩层钻孔窥视探测,根据钻孔资料和探测得到的巷道顶板结构类型对已掘出的巷道现有的支护形式与支护参数进行评价,及时采取合理有效的补强措施;对于未掘进的巷道,根据钻孔资料初判巷道顶板结构类型,采取初步支护设计,待开挖后立即进行顶板岩层钻孔窥视探测,修正支护成参数,保证掘采期间巷道顶板稳定。

4 结 论

1)按巷道顶板按岩层层位和组合情况可划分为单一软岩、下硬上软、下软上硬和软硬互层4种总结构类型,按岩层厚度继续划分为单一厚软、厚软厚硬、薄软厚硬、薄硬厚软、厚硬薄软和软硬薄多层相间6种亚结构类型。

2)对于单一软岩型和厚软厚硬型顶板,垮落后冒顶形态呈圆锥形,紧邻其上部软岩最终形成外形如梁,实质是“铰接拱形”的平衡结构,最终趋于稳定;对于薄软厚硬型和软硬薄多层相间型顶板,垮落后冒顶形态呈平顶形,紧邻其上部硬岩由于自身承载能力强,最终趋于稳定;对于薄硬厚软和厚硬薄软型,无垮落现象,若硬岩继续变薄、巷道跨度加大或埋深增加,应注意监测和及时补强。

3)基于赵固一矿已掘巷道和未掘巷道顶板岩层结构类型,能够对现有的支护形式与支护参数进行评价和修正,保证掘采期间巷道顶板稳定。