重大水工建筑的美学审视

——以港珠澳大桥人工岛工程为例

2019-05-28肖珈韩小锐

肖珈,韩小锐

(1.中国科学院大学人文学院,北京 100049;2.中交一航局第二工程有限公司,山东 青岛 266071)

0 引言

2018年2月6日,港珠澳大桥主体工程完成交工验收[1]。在此,港珠澳大桥即将成为粤港澳大湾区的最美新地标。港珠澳大桥是由桥、岛、隧组成的交通集群工程,人工岛工程是维系桥梁与隧道的重要衔接部分。同时它还属于水工建筑,具有水工建筑的美学特性。鉴于对人工岛工程的美学审视,将为未来其他水工建筑提供设计、建造的美学案例。

1 水工美学概述

1.1 水工建筑物的美学特性

水工建筑作为广义建筑的分支,是依托于水的建筑,它充分发挥着与水相融的关系,以拦截、分割、疏导、跨越等关系呈现。自人类起源,水工建筑与水就结下深厚的缘分,闸、坝、堰、桥、渠、涵、岛与水依存、相连[2]。不同水工建筑的功能作用不一,但都秉承着对美的追求。

相较于其他一般建筑,水工建筑因与水紧密联系,所以具有一定的特殊性,也因此呈现出水工建筑美学的特殊性:

其一,具有更广阔的尺度空间。水工建筑处于的空间环境一般都大于其他建筑,无论在绵延千里的江河,还是广博浩瀚的海洋,都是水工建筑空间的构成。而作为独立建筑,其建筑形态、综合体量都相对大于其他工程建筑体。如此广阔的空间尺度将会给水工建筑美的元素更多的发挥余地。

其二,具有更多元的美学元素。水工建筑融合了水这一自然条件,同时重新设定水的边界,且改变着水的存在形式。它在满足兴利除害等功能的同时还融合了自然生态美。因此,水工建筑物饱有丰富、多元的美学元素,如线条、图形与空间,在这些多元美学元素的组合下共同呈现出水工建筑物的美,在自然生态美的映衬下,促成自然与人和谐统一的美。

其三,具有更深厚的水缘关系。水工建筑物是将人文景观与水利工程、港口航道与近海岸工程等工程建设有机结合,它兼顾着工程建设本身所起到的动能性、实用性,也倡导着工程建设应最大程度体现出工程的人性化、多元化、个性化。同时工程建设改造着原有的自然环境,增强了自然景观与人文景观的统一,赋予人和自然和谐共处的关系,在融合水工建筑物以历史、文化、自然等元素后,得以将美展现出来。

1.2 港珠澳大桥人工岛工程美学特性

作为水工建筑工程中的一类,人工岛工程有利于人类在水中开拓疆域,提供交通工具停泊、中转补给、开采海洋资源、建设海上城市。而相对于其他水工建筑,如桥梁、大坝,人工岛工程一般面临更大的工程难度、更多的施工投入、更严的环保要求、更复杂的施工作业等难题,所以人工岛工程相对较少。

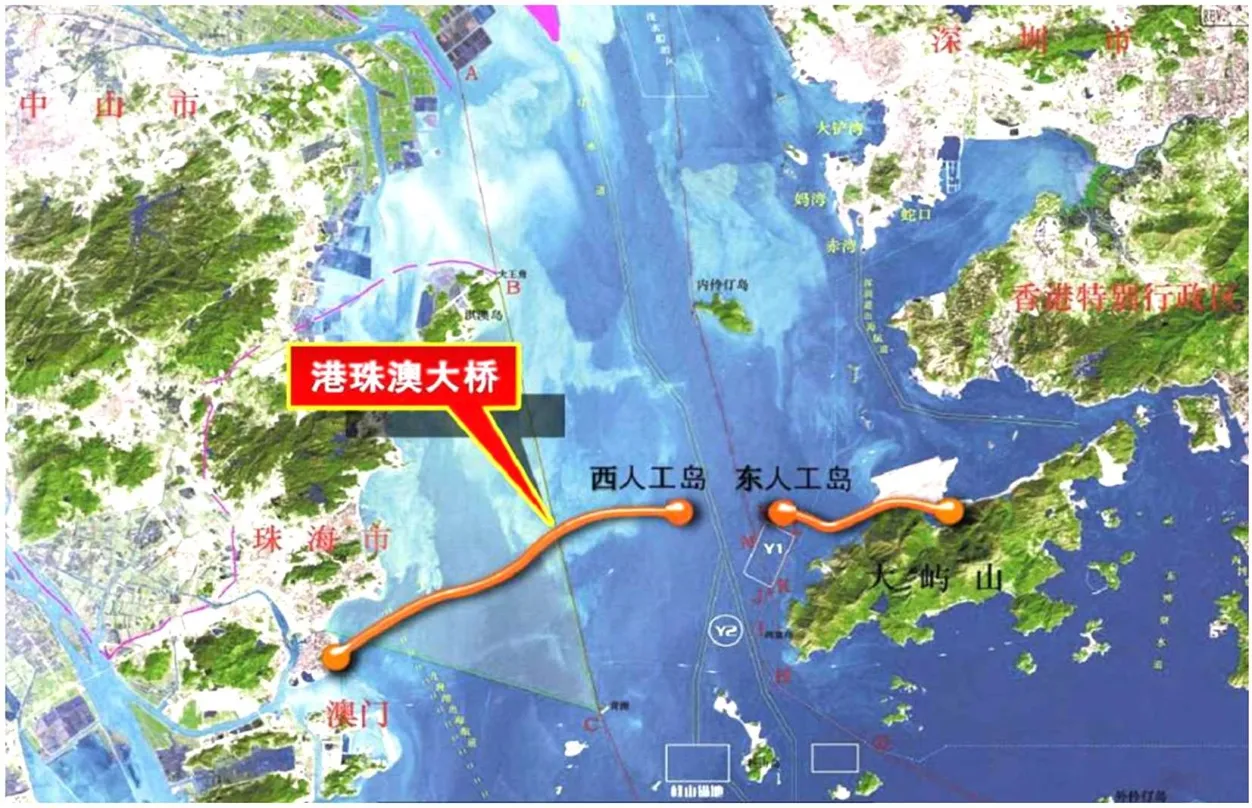

我国港珠澳大桥是跨越珠江口伶仃洋海域,连接粤、港、澳三地的大型跨海通道。因受航空限高和预留航道深度的限制,部分桥梁需采用海中隧道的方式;并且主航道区域隧道埋深必须超过航道预留深度。因此,实现桥隧转换就需要在海中填筑人工岛。海上桥梁总长度为22.9 km,海底隧道长度为6.75 km,位于伶仃西和铜鼓航道处,隧道出口与桥梁相接处修建东、西人工岛衔接,两岛间平面距离约为5.58 km。东人工岛靠近香港侧,西侧与沉管隧道衔接,东侧与香港段连接桥衔接,总桥长约为55 km。总平面图见图1。

图1 港珠澳大桥总平面图Fig.1 General layout of Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge

港珠澳大桥的人工岛工程,主要作为桥梁与隧道的衔接,并提供着大桥控制、维护等功能需要。从水工建筑美学角度出发,其人工岛工程具有显著的美学特性。首先,它凸显了美的丰富性与多元性。人工岛置身于整个海域中,自然景物多样,如海水的壮美、蓝天的优美等。同时人工岛作为人文景观,增加自然景观以人文美;其次,它展现了美的独立性与个性化,人工岛上所修建的景观各一,每一个景观都具有其独立性,同时在设计建造中,又赋予景观美以个性,使其成为相对独立的景观事物而又兼具典范性;最后,它提升了美的包容性与融合性。自然与人文、历史与现今都在岛上实现了有机的结合,它将美的元素予以协调统一,并相互衬托、相互包容、相互促进。

2 港珠澳大桥人工岛工程美学审视

2.1 动与静的空间转换

相较于普通工程建筑物而言,水工建筑物本身就拥有着广阔的建造空间,同时,在水的流动下,拓展人们对空间的想象。而水工建筑物本身具有一定的空间,因此,通过对多元空间的重复、聚积、组合等处理手段,将会为水工建筑提供迥异的美感。

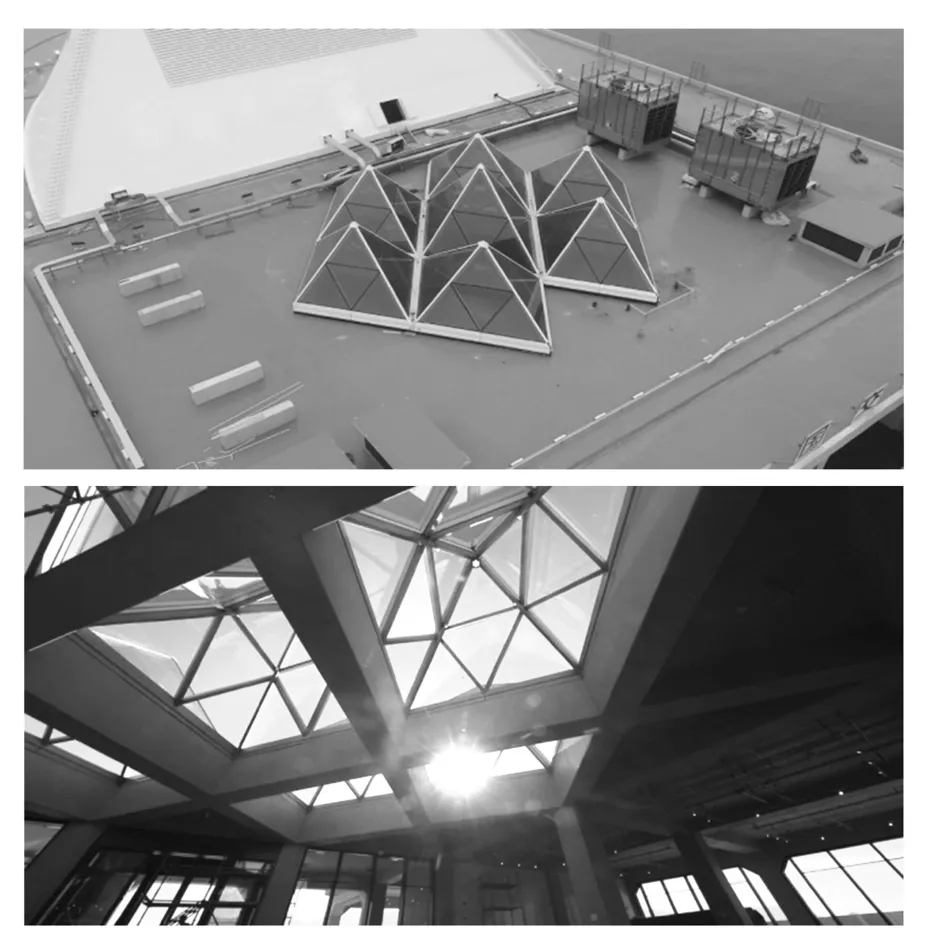

在港珠澳大桥人工岛设计、建造中,动与静的空间转换是一个极佳的设计选择。人工岛就是一个独立的静态空间[3],将东、西人工岛建筑整体设计为邮轮造型,这虽然是一个静态空间,但是与海中潮水相互映衬,仿佛邮轮在海中驰骋,动态效果明显。除了在整体设计效果上有机融合了动与静的空间转换以外,在一些设计景观,细节上也巧妙结合了空间转换的思想。景观“菱形天窗”(如图2所示)是利用光的反射效应,光线的动与静来转换空间,并随着光的明暗增强或减小空间效果,使景观美感增强;在邮轮的设计造型中,把象征粤港澳三地共通的“骑楼”文化融入设计中,静态再现“骑楼”景观,动态反映三地特有的文化氛围,历史背景,静与动、古与今的空间转换在“骑楼”的景观上得以完美实现。

图2 菱形天窗组图Fig.2 Photos of diamond shaped skylight

就功能维度而言,空间转换的实现还是功能美的体现。人工岛是桥梁与隧道的衔接处,岛就是一个独立的静态空间,承载着另外两个空间的交通运输。作为中心枢纽,办公、旅游、商务等设施都设立于此,为整个桥梁提供服务。所以人工岛具有实现动与静的空间转换的主要功能,也综合体现功能美。

2.2 力与美的协调统一

宇宙中的天地万物,都是处于力的平衡状态中,而力也被看作是美的一种内在表达。水工建筑,是集合了众多力的合体,力与力之间相互维系,在其维持建筑物的平衡与稳定下,还能勾勒出建筑物美的线条、性状乃至于产生审美感受。

在水工建筑物中,最为简单的几何图形如正方形、正三角形、圆形等常常得以采纳,因这些简单的几何图形在受力方面更为集中,同时构成几何性状的要素间具有严格制约关系,会带给人以明确、肯定的审美体验,并因其性状的饱满而让人感觉强烈的能量。所以,这些图形的应用就无形为水工建筑物增添出秩序性,使其变得和谐统一。

古今中外的很多经典水工建筑都是以这些基本、简单的几何图形为其建造设计元素,使得建筑有着高度统一的和谐之美。同样,超级工程的港珠澳大桥,在人工岛工程设计建造时也相应利用了这些几何图形。

人工岛上的邮轮造型(如图3所示)从正面看,采用多种图形的配合,众多力的交汇达成统一,并勾勒出邮轮圆润、简明的曲线,曲线的应用让力显得舒缓,优美得体。

图3 人工岛工程邮轮造型正面Fig.3 Front of cruise shape for the artificial island project

邮轮造型的背面是大斜坡(如图4所示),不同于以往的建筑风格,大斜坡的设计符合人工岛建筑承接隧道的功能。大斜坡平面给人以稳重感,斜面迟缓有度,既对人的视觉效果予以一定的缓冲作用,在美学上是一个独特的享受,又与正面曲线相比,这里更显得壮美。

图4 人工岛大斜坡Fig.4 Large slope of the artificial island

2.3 光与影的对比调和

水工建筑因有水这一自然景观的参与,无形增添了光与影、明与暗的显著对比。光线会随着水工建筑的外部形态、内部结构以及日月星辰的变化而显出不同的美感。同时,光线对水工建筑的颜色也会产生美的效应。颜色是一种光谱效应,有了光才显现颜色。不同的光线也会使颜色产生不同影响,有的会增加颜色明暗,有的会改变原有彩度,所以设计中往往利用光与影的对比调和,营造出水工建筑不同的美感。

港珠澳大桥人工岛工程巧妙地利用了光与影的对比效应,铺陈了不同的景观。

其一,菱形天窗。这一景观的设置,增加了光线的反射,并有利调和了光与影,不会出现单一的白光或单一的黑影,同时光影随着时间变幻,增强了美感;

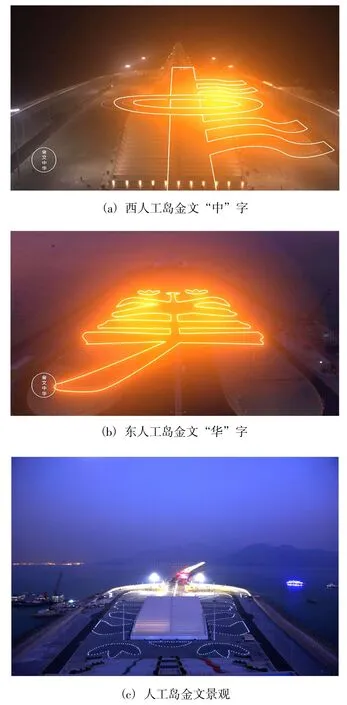

其二,金文“中华”。这是一处融入中华历史、文化背景的灯光夜景。通过灯景以金文的文字“中华”布置于岛上,西岛是“中”,东岛是“华”。从高空上看,金文“中华”光耀于伶仃洋上,彰显出国家的繁荣昌盛;

其三,港珠澳大桥人工岛工程还被誉为“伶仃洋上的璀璨夜明珠”(如图5所示)。通过营造多彩的灯光景象,既可避免来往船只的碰撞,也为附近海域提供着一定程度的照明,更利于综合表现人工岛绚烂多姿的风采。丰富的色彩对比,能有效引起人们视觉的兴奋,解除人们的视觉疲劳,带给人们轻松的感觉。由此,伶仃洋海域在港珠澳大桥人工岛工程光与影的对比调和下,让这片海域呈现出勃勃生机。

图5 人工岛夜景Fig.5 The artificial island nightscape

2.4 急与缓的节奏韵律

节奏,是一种极富规律性、周期性变化的运动形式,它能构成美的秩序,是水工建筑美学基本元素之一。它不仅能予以一种听觉上的感受,而且还能给予视觉上的快感。构成事物运动变化的要件很多,既有门、窗、梁、柱,也有建筑物自身。掌控节奏韵律的手段众多,设计中往往会利用结构层次、空间布局以及色彩明暗,增强或削弱建筑物的节奏韵律,从而带给观赏者多重的审美效果。

在港珠澳大桥外海人工岛工程中,采用了不同元素,使节奏韵律不单一,并把握了急与缓的平衡点。

第一,在时间维度上,借助自然的日出日落、月圆月缺,让岛上的生活呈现自然节奏,同时融合建筑物的明暗光彩效应,让人能在观赏过程中减少视觉上的疲劳,有着美的享受;

第二,在空间维度上,建筑自上而下,乃至于进入海底隧道,增加了图案和色彩的暗示,这将有利于驾驶员在行驶中始终保持精神高度集中,并减少外界干扰。隧道两边安装的搪瓷钢板,可有效减缓节奏,使隧道内驾驶员减速慢行,提高安全性。

第三,在视觉、听觉维度上,灯光的明暗、海浪声的强弱以及岛上色彩的浓淡,都会相互融合,急与缓的节奏更富多元性,也让人工岛上的建筑充满活力。

2.5 情与景的布局交融

水工建筑物不只是一件工程技术产品,它还是一件艺术品。所以为了追求艺术的美感,往往会根据设计的水工建筑物的基本功能情况,所处自然风光的景致,以及结合主观情感抒发,产生情景交融。同时,情景交融还会引发观赏水工建筑物的人产生类似情感,让景物自然而然地迸发出对人的情感关照。

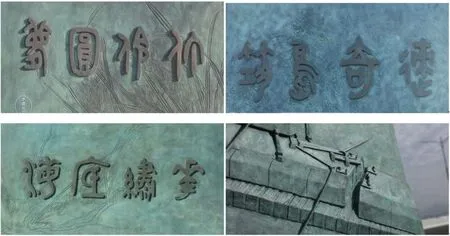

港珠澳大桥人工岛工程上设计的很多建筑附属物,都体现着情与景的布局交融。首先,岛上矗立了一处青铜鼎(如图6所示)。在青铜鼎的四面分别铭刻了“蛟龙出海”“梦圆伶仃”“筑岛奇迹”“海底绣花”的金文,反映了港珠澳大桥及岛隧工程创造的世界奇迹,体现了粤港澳大湾区共同一体化发展的梦想。同时,在青铜鼎上还融合了浮雕设计(如图7),浮雕的图案以隧道的沉管管节浮运、安装、对接等重要施工实况为内容,将当时建造隧道的景象与建成后人们欢喜的情感相互交融,让观景的游览者能深深感受到中国工程师的建造智慧,以及感受到国家强大、工程领域辉煌的自豪感。其次,金文“中华”的夜景(如图8所示),在光影的效果下,金文“中华”同样能在黑夜带给人们,尤其是乘班机往返于此的乘客以情景交融的体验。“中华”二字气势磅礴,将游览者带入到中华灿烂文明与不朽的历史中。最后,情景交融还体现在人工岛海域的自然景致上。人工岛附近海域有着我国珍稀的保护动物——中华白海豚。从修建人工岛及隧道工程起,工程师们始终秉承着保护珍稀物种、维护生态环境的理念,在施工与后期维护的任何一个环节上都体现着自然美。当白海豚跳跃于海上时,人们对自然的感情与自然和谐的景象相互交融,体现着自然与人和谐共美[4]。

图6 人工岛矗立的青铜器Fig.6 Bronze ware on the artificial island

图7 青铜器上的刻字与浮雕组图Fig.7 Photos of the engraving and relief on bronze

图8 人工岛金文景观“中华”Fig.8 Photos of bronze inscriptions landscape"Zhonghua"of the artificial island

3 结语

港珠澳大桥东、西人工岛是世界上最大的清水混凝土建筑群,它同时也是大型功能建筑未来一个审美导向。从人工岛工程出发进行美学审视,体现了动与静的空间转换、力与美的协调统一、光与影的对比调和、急与缓的节奏韵律、情与景的布局交融。从而可归结出人工岛工程建设的美学特性。其一,它是功能与美的统一。在保证工程符合功能特性的同时,还不断追求工程建设物的美感,使得二者达成统一,让工程成为永恒的艺术;其二,它是自然与人文的统一。保护生态自然是设计、建设中始终遵循的理念,而人文则铭刻着人类发展进步的印记。在建设中巧妙将二者融入,让人工岛工程成为粤港澳三地文化的缩影及伶仃洋海域自然美的景观;其三,它是传统民族特色与现代国际特色的统一。人工岛借鉴了粤港澳三地的传统特色,还融合了现代精致的工艺。从而使超级工程兼具传统与现代的文化氛围与美学价值。

中国正处于高科技工程建设新时代,水工建筑工程已然奠定了其在当今社会经济发展的重要地位。通过对港珠澳大桥人工岛工程进行美学审视,将利于阐释我国当代水工建筑工程的重要价值和意义,全面体现中华民族特有的文化特色与美学思想,将对未来水工建筑工程提供建设理论与实践经验。