复杂集成的极简:港珠澳大桥外海人工岛岛上建筑总体设计

2019-05-28冯颖慧肖利军

冯颖慧,肖利军

(中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广东 广州 510230)

0 引言

港珠澳大桥“岛隧工程”是大桥在伶仃洋中2个约10万m2的海中人工岛及6.7 km海上隧道的分部工程简称。岛隧工程大桥的控制性工程,是当今世界综合难度最大的沉管工程之一。需要挑战这样的世界级工程难度,是由于大桥需要穿越海上我国最繁忙的珠江口,以及空中世界运量排名前三的香港机场起降区,大桥必须规划为有局部从海里穿过让出航道。两人工岛是桥梁和隧道转换节点设施,除承担隧道和桥梁保障设施、通风设施外,将靠近香港方的东人工岛定位为旅游观光的商业岛,西人工岛用作以大桥内部运营、管理、养护功能为主,不对公众开放,且在两人工岛上设置常驻十几个行政管理部门,如海关、边检、公安、消防、海事、交警、渔业管理等等。在这设计专业领域跨度达20多个的外海高集成设施,既是桥梁、隧道和人工岛自身的高保障度设施群;又是民众和媒体聚焦的关键景观节点;处于距离陆域20多km以外的敞开海域,有着工程极其敏感的高温、高湿、高盐及超高风压的风险;加之两人工岛在粤港澳三地规范“就高不就低”的约束,多项领域均无工程先例可循。外海的桥梁、外海的人工岛、外海的隧道、外海的建筑,每一个子项放到外海都会困难重重,这次“天赐良机”的集成,让两人工岛的规划、景观以及主要建筑的设计持续进行了5 a的优化,可谓历经风雨。

1 外海高集成设施的极简规划

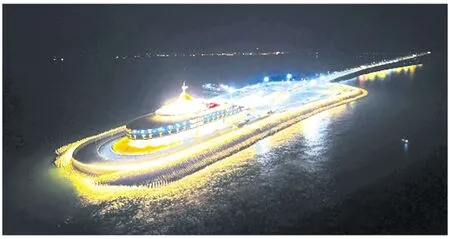

经过综合分析研究海底基床、洋流水文、泥沙等基础条件以及“深插式大钢圆筒快速成岛”工艺,两岛总体外形呈现圆润的蚝贝形状,每个岛体基底面积约10万m2,长和宽分别是600多m和200多m,单个岛体与北京国家大剧院占地面积相仿,两岛实景图见图1。

图1 港珠澳大桥外海桥隧人工岛实景Fig.1 Live-action of open-sea bridge-tunnel artificial islands of Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge

两人工岛的总平面规划秉承“极简”的原则。两岛上的功能越是多维度的集成,越是需要繁中取简,让分部工程功能更明晰、后续维护、管理难度越容易;为岛上场地、景观创造最少程度的干扰条件;并为远期商业策划的细化及多部门的协同管理预留足够的优化空间。

对比同样是海上枢纽的东京湾水隧道的川崎人工岛[1]的总体规划案例中,在海中设置的桥隧转换枢纽的定位性质与港珠澳大桥商业为主的东人工岛有点类似,投入运营已有10多a。商业人工岛的整体外观充满繁杂基础设施和交通设施。即便其定位主要为商业及为高速公路服务,但是可以理解他们几乎放弃了从整体形象上营造有特点的外观设计形象。

川崎人工岛采用岛面多层的空间路网设计,应对不同方向的车辆需求。仅从车流方向其至少能解决与港珠澳工程雷同的车流控制的各种工况。虽然没有不同政制的关口管理难题,但车辆在岛上出发的目标地分别是川崎、东京、横滨等多方向,在岛上叠合处理交通道路分叉方向转接,岛面复杂的交通组织设计,即便能使交通流线组织不交叉,但对岛体景观的总体有较大影响,并让海岛工程建设难度更显复杂。

充足的停车容量对后续商业开发的支持作用是举足轻重的。川崎人工岛设计时对停车数量这点有着充分的预估,不但没有设置集中式大规模的绿地,反之在商业体结合多层立体停车库设置。东京湾日常岛上私家车、货车车辆停靠率很高,显示其集餐饮、娱乐休闲和观光的亲子体验式海岛商业模式及作为集高速公路服务站可谓开发很成功,广受当地民众欢迎。东京湾跨海大桥商业人工岛鸟瞰实景见图2。

图2 日本东京湾跨海大桥商业人工岛鸟瞰实景Fig.2 Aerial view of the commercial artificial island of Tokyo Bay Bridge

相比来说港珠澳大桥两外海人工岛的交通规划从功能上是更复合的。常规陆地大型公共设施一般有充足的场地规划和整编不同类型的人流、车流。两人工岛的功能混合性,大大异于常规交通枢纽,场地进出口路径来源单一与服务对象人车流的繁杂形成强烈矛盾,确定主导岛面片区规划的人、车出入口定位成为岛内规划首要问题,并同时尽量解决流线交叉情况。

不设空间路网,仅在岛面平面围绕主体建筑或穿过主体建筑设置多重回环路网解决多工况问题。两岛主体建筑首层设置数条架空车道,让不同目的的车流结合主体建筑内部空间功能出入口或地下车库,相应进入不同的回环。而两岛的上岛和下岛均通过岛端尾部匝道出入。东岛远期目标对民众开放,同车道方向的上岛匝道和离岛匝道分开各自设置。而西岛车流量仅为内部使用,简约为上岛及离岛通路反向同行解决。即便车行规划流线简明和功能复合,可道路面积仍然占了整岛面积的30%。岛面极简的规划,为岛体的总体外观营造,提供了相当有利的条件。

2 功能与形式高度一体的人工岛和建筑

1)两人工岛与建筑的总体形象定位

两岛在珠江口海面的总体景观,分析观众的观感位置:最直接的视点是在蜿蜒大桥上汽车动态行进中;在空中飞机起降时往海面眺望的空中视点;还包括周边大屿山风景区山上视点以及海面船上视点。发现它与大城市中心的建筑物有很大区别,眺望点优越地拥有多维度,尤其是远距离。在无际的天面、恢弘的海面和大桥的衬托下,两岛在海面上的门户形象十分鲜明,东、西人工岛鸟瞰实景详见图3。

图3 东、西人工岛鸟瞰实景Fig.3 Aerial view of the east and west artificial islands

中华民众的“门户文化”渊源流长,是我国重要的非物质文化遗产。它们总是成对存在并分守在大门两旁,如图4,两者形态基本一致,但内部造型细节有考究的区别。粤港澳大湾区规划纲要的公布,两圆润的蚝贝人工岛在恢弘的海面包裹下,应该长出什么样的珍珠来守护着南中国的外海大门,并同时能适合旅游观光气氛和海洋环境。

图4 门户文化Fig.4 Culture of door

大桥整体规划时,西人工岛被定位为专为隧道提供管理养护、行政部门办公服务功能,东人工岛的定位除有与西岛同样类似的功能外,主要是市民旅游观光。结合着两人工岛功能的差别,考虑到两岛的总体形式的目标中心词,锁定为厚重的、端庄的、典雅的、民族的。在投标方案的基础上确定塑造两艘有航行动感的清水混凝土航母巨轮形象。

静止的建筑若是有动势,给人以瞬变的张力,能非常直观、迅速地让建筑与观众产生交流。建筑总体外观与阅读受众的交流门槛设置得非常平民和有趣,是符合建筑面向普罗民众开放旅游观光的特点。当人们在感受迪拜风帆酒店外形饱满的弧线时,或许也觉得海边的风应该让它全速启航了。即便备受争议的央视新办公楼,那充满危机感的悬空体块,估计库哈斯设计团队追求造型所产生的视觉冲击力,与魔术师追求观众不可思议戏法的激动相去不远。这个热闹的南中国海洋,两人工岛的形象设定为符合外海环境特点的清水混凝土“航母巨轮”,四周圆润的岛体是“航母”的护舷,主体建筑与岛形轮廓一致以统一的圆心往内收,通过岛面的过渡形成“航母”的船舱。两“航母”周边频繁的飞机起降景象,会令人产生飞机从“航母”上起降的错觉。远观巨轮岛体周边为保护人工岛结构而放置的碎浪扭工块,好似巨轮始终在乘风破浪航行中,见图5。

图5 人工岛夜景实景Fig.5 Night view of artificial island

“航母”形象的两人工岛及建筑,轻松地完成了它在海上静止的“动”。而从更大的尺度如飞机上观赏,东、西岛及后蜿蜒大桥的形象更像中国传统节日的“舞龙”运动,让大桥被岛隧工程分为两条巨龙,喜庆和活跃地舞动,呈现既端庄又灵动的海洋门户景像。大桥蜿蜒鸟瞰实景见图6。

图6 大桥鸟瞰实景Fig.6 Aerial View of the bridge

2)人工岛和建筑的高集成性复合功能

建筑内外空间的功能设计与其所属的地块规划、以及建筑和场地的形式设计不可割裂,但国内建筑系统专业学科设置上仍是大致分出总图(详规)专业、景观及建筑、装饰专业、机电专业,而建筑工程的整体统筹等部分是有较高要求的。要在这两个高集成的混合功能人工岛上淋漓尽致地体现协同性思维,其中繁杂的机电保障系统穿插交织在隧道、人工岛及建筑物上,同时需从建筑物形体的形式与功能空间上思考它们集成的贴合度。

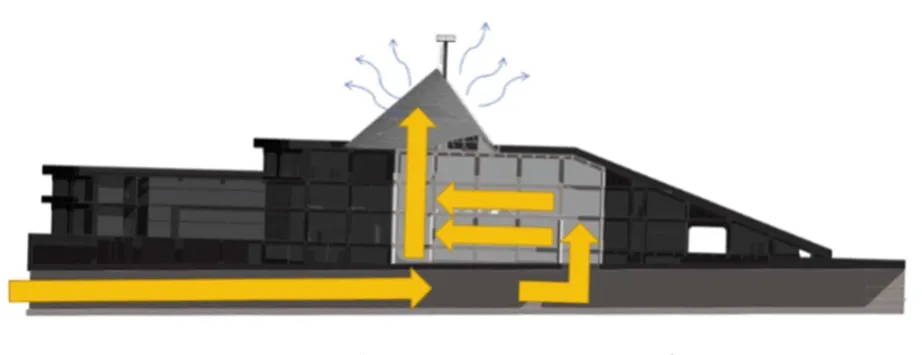

两艘“巨轮”中部中空,中央风孔的投影面积约1 000多m2,贯通建筑物,下至隧道顶部,上至“巨轮”的风帽,实现了两岛最重要的功能,让数公里的海底隧道中的空气活动起来,具有隧道的通风及事故排烟功能,如图7。

图7 隧道通风、排烟工艺示意图Fig.7 Schematic diagram of tunnel ventilation and exhaust

另外,两人工岛建筑的负一、负二层地下空间的攻关利用是总平面规划方案重要的前置条件,是集成设施混合功能的典型体现。在两岛面高程系统的水面以下,以隧道车道两侧空厢及斜面顶部的剩余空间结合组成。两个综合10余项功能的人工岛,就如两座小型城市,供配电、发电、给水加压、污水处理、消防系统供给、隧道雨水处理等众多重要的机电设施均需在这两座小岛上紧凑地安排。

时至今日,工程美学与技术、科学相得益彰,有雄厚科技手段作为保障,对工程美的追求会胆子更大,走得更远。东、西人工岛尝试了其它项目不可能遇到的情况:利用海底隧道上下及两侧的剩余空间,着手打造一个海底设施基地,如图8。

图8 隧道剩余空间示意Fig.8 Sketch of the remaining space in tunnel

实施构想的理据有两点:

①受隧道通风排烟的工艺制约,建筑必须坐在隧道结构上。这既“压嵌”在岛内又“浮”在海面的主体建筑,既不能轻又不能重,后续还需继续保持多年的动态观测来控制它的沉降,必须找到其在海上的重量平衡点。分析建筑物内可能发生的动载和静载,结合海上环境否定了初期主体建筑为钢结构的结构选型。既是隧道结构又是主体建筑基础的结构体块,嵌固在岛体内,可空心或实心(回填)。隧道上下、左右的空心结构称为“隧道剩余空间”。剩余空间充满即便回填很轻的建材,也会让建筑基础增加过万吨荷载的状态,对后续仍然需要通过实时观测数据来灵活调整建筑物荷载的情况是不利的。更者沉管隧道防水设施充分实验和论证的技术可靠度,让利用隧道剩余空间作为各种设施用房提供更充足理据。

②由于“大钢圆筒快速成岛”的工法顺利实现,除对繁忙航运水道船只的影响降至最低,对栖息在这里的白海豚和生物的干扰最少外,还有一个非常重要的作用:能在隧道剩余空间施工期间提供一个完全干的环境。能有充分的时空条件把重要的支撑隧道和岛体的设施安排到隧道中,把异常繁杂穿插在隧道结构的顶面或侧面达至岛面的机电管线编排梳理好,同时把建筑常规毛病的管线孔洞“止水”充分做仔细。

利用隧道剩余空间的方案,使建筑师和工程师在美观和技术方面获得双赢,即便后续还有不少干扰的细节问题,如岛体“回水”(回水,成岛后,海水回放进岛体内的简略说法。在快速成岛方案中,钢圆筒仅仅是成岛时的临时工法所需的维护材料,在成岛后钢圆筒不再对岛体起维护作用,海水将越过钢圆筒与常规人工岛类似的状态浸泡岛床,施工荷载比建成后的荷载大,回水的时机等同向上浮力的作用力时机。)时机、隧道顶部斜面空间狭小的管线组织困难和没有案例借鉴的消防设施及人员疏散标准等问题的设定。

最终地下的负一、负二层的可利用面积达到近3万m2,基本能完全装载大桥、隧道和岛体本身所必须的保障设施,还能解决部分的室内停车问题。此时两岛上的场地除必须在挡浪墙侧抽取海水的4个越浪泵房外,给后续优化总平面布置、景观、商业策划及边检或海关的管理工作等多维度综合策划带来更大的可能。

科学布置地下空间既是岛上主体建筑设计的基础,又是美学规划迈出的第一步,东人工岛地下空间布置图见图9。

图9 东人工岛地下空间布置图Fig.9 Underground space layout of east artificial island

3 极简、实用、耐久、精致、自然的粤港澳三地文化融合

国内生产力和建设高速发展,建筑作为几乎最重要的物质文化载体,它的形式无疑“百花绽放”。专业人士对时下国内建筑设计思潮与本土文化的关系提出各种反思:建筑的体态是否放在四海皆准,不考虑建筑所在地的区域文化;建筑界面材质是否在堆砌无文化内涵装饰符号;重要建筑的设计是否唯国际设计邀标才出高水准成果;建筑形态停留在肤浅的形式设计而无深刻文化内涵、英雄主义建筑过分强调形式而让建筑成本无度攀升等质疑声音频出。在此基调下,同时也有不少设计师把厚重的文化无缝不进地融进作品,在无尽地表达意境也有忘却建筑本源的功能和耐久性,对建筑使用便捷性也有忽视,给用户带来使用上的懊恼。

图10 日本东京湾跨海大桥风帆造型人工岛组图Fig.10 The sail shape artificial island of Tokyo Bay Bridge,Japan

放眼国外同样是大型海上桥隧转换交通枢纽的日本东京湾川崎人工岛的设计,虽然他们同样面对掺杂交通、管养及商业观光性质的海洋环境,可工程采取另设一个海上小岛专门装载复杂的桥隧保障设施。对于海岛建筑美学方面的考虑,设计师及本土日本美学研究委员会的理念仅仅把美学功夫放在那另设小岛上的隧道通风孔造型上,以一对滑浪风帆形象展现在海上远处,游人对其的体验仅能“隐约远观”,见图10。对于主体商业人工岛和其上主体建筑外观,完全不挑战有辨识度的建筑形态,可以看出其秉承功能至上的原则,任其各种机电设施、交通系统设施各就其位。即便东京湾上人工岛岛上的各种商业策划体验是很成功的,可对于其开放给民众的“旅游岛”而言,其形态尚又遗憾过于“功能”。

对于两个外海人工岛的机遇和挑战,具体分析如下:

热闹纷呈的景观:海上,每天超过4 000艘的往来船只,其中不乏远洋万吨海轮;被誉为“海上大熊猫”的珍稀中华白海豚,由于它们每隔不到0.5 h就需要上水面换气的习性,常以成群结队在海里嬉戏的形象出现;蜿蜒几十公里长的大桥及其上飞驰的车辆;天上,从香港机场频繁起降的飞机;陆上,郁郁葱葱、佛身隐耀的香港著名自然和人文景点——大屿山近在咫尺。两岛边的精彩元素与海上的云蒸霞蔚的广阔天袤、多彩日月及和风袅袅的随机组合,即如贺知章说:“机会与造化争衡,非人工可到。”

在两外海人工岛规划及空间策划序列时,结合外海工况、商业业态的初步策划和庞大集群的岛体和隧道维护设施,最大可能的从视觉、体验等多维度的植入在两人工岛岛面或在各建筑单体里[2]。

粤港澳同宗同源的人文:该区在唐宋时期以广州港为首已成为中国第一大通商口岸,繁忙的珠江口航道周边经济蓬勃。18世纪开始连绵不断地历经侵略战争、国内战争,区域从往来商贸兴旺、联姻频繁的特点在近两百年政局动荡变换下,加速迁徙、互动。在租界或特殊的殖民地背景下,该区中西方文化交融与碰撞,使珠江三角洲沉淀出从语言、建筑、音乐、饮食、民间工艺、民风习俗、绘画、宗教等领域展现出独特的个性和丰富多样的南粤广府文化风貌。

上佳丰盛的海上景观和丰富独特的人文特色让这两人工岛及建筑拥有唯我独有的绝佳资源。可世事永远均雷同地拥有两面性,逾有天赋逾有可能存在其它不可思议的隐忧伴随。另一对立面是海上极端的气候现象。濒临热带、远离大陆的海中央地理环境带来的是高盐分、高湿度、夏季常态高温和台风袭击的环境,这均是工程建设极忌讳的条件。“欺山莫欺水”的俗语能体现民众对水里隐藏危机的认知,而海上、海底更是风云莫测、瞬息万变。对工程建设者来说,先撇开建设期施工人员及建设物料输送艰难问题不说,即便海上风和日丽的面孔下,仍然存在工程元器件最怕的潮气侵入、盐雾环境、高温氧化。更别提它发威时的“狂风”、“巨浪”、“大潮”、“暴雨”的各种肆虐冲击带来的灾难性后果。

常规建筑领域习惯用的工艺手法,诸如金属挂件类的挂石材、挂金属幕墙、金属扣件屋面、蛙爪玻璃等,在海上湿气和台风环境下均有重大安全风险,更勿论这海岛工程还有众多支持桥梁和隧道的重要保障性机电设施群组,可靠度要求相当高。两外海人工岛上建筑在设计及建设期间直面了数次载入史册的大台风,2015年的“彩虹”,2017年的“天鸽”及2018年的“山竹”。

4 结语

采用最普通的建筑材料,用极致的工艺实现岛上建筑设施群:极简、实用、耐久、精致、自然的风格,丰富内涵的10个字在两岛一定空间及界面均落实体现,不增加海上高集成、高保障度要求的负担而融合粤港澳三地文化,是港珠澳大桥桥隧转换人工岛总体设计理念。建立在符合规律和工程特点的审美活动,必然催化科技工程进步。