洋务运动时期幼童留美教育与船政学堂留欧教育之比较

2019-05-25朱智斌李婵玉

朱智斌,李婵玉

(陕西师范大学 教育学院,陕西 西安 710062)

一、留美与留欧教育的相似点

洋务运动时期的幼童留美与船政生留欧两项留学活动,有很多相似之处。

(一)学生籍贯及出身背景相似

无论是幼童留美还是船政生留欧,出洋学生的籍贯都十分集中。留美幼童主要选自广东,以第一届留美幼童为例,在这一批的30名幼童中,有24名都是来自广东,其他6名福建、江苏等地的学生也是临近广东地区。实际上在先后派出的四批留美幼童120人中,广东籍的学生就有84名之多,而广东省内学生又多来自广东香山,约占学生总数的三分之一。

福州船政学堂的学生绝大多数来自福建省,因而,船政学堂的留欧学生就主要来自福建。以致后来的学者也认为“甚至于直至1949年,中国海军仍然是福建人的天下”[1]149。除此之外,福建船政局“学生除由本地考选聪颖子弟外,又从香港学校中挑选优秀者前来肄业”。在校学生水平还不足以出国留学时,丁日昌便前往香港学堂挑选优秀学生,带回船政学堂后再进行专业课的教学,以此充实人才队伍。在后来的甲午海战中,参战的舰队将领均是来自福建船政学堂,他们为国奋战,战斗到生命的最后一刻,他们的制船驾船能力、爱国热情让人敬佩。以至于后来李鸿章也不无感慨的提到“无闽不成军”,体现了福建籍学生以及福建船政学堂对中国海军建设不可或缺的重要贡献。

可见,两次留学活动具有学生来源地集中的相似性,这些地区处于或邻近中国近代最早开放的通商口岸。一方面,第一次鸦片战争后,中国被迫签订《南京条约》,开放广州、厦门、福州、宁波与上海五个城市为通商口岸,这些城市是中国近代最早将西方人和西方文化“引进来”的地区。当时国内绝大多数人对外国的情形是一无所知的,多次的侵华战争更是让民间舆论将西方人妖魔化,人们甚至认为“西方野蛮人,会把孩子活活的剥皮,再把狗皮接种到他们的身上,当怪物来展览赚钱”[1]79,所以很少有人愿意让自己的孩子出洋留学。除此之外,家长又被要求在送子出国前出具“甘结”书,即说明孩童年幼,且出洋15年,路途遥远、前途未卜,家长要保证孩子生死有命,概不追究。在这样的情况下,愿意将孩子送出国的只有那些接触了洋务,对西方情况有所了解的家庭,而这些家庭也基本上出自上文所述的那些地区。他们与来中国的西方人有了最早的接触,或与洋人做生意,或充当翻译,思想相对开放,看到了出国留学的好处,异国也并不像传言中那么可怕。

另一方面,广东、福建等地,海上交通便利,这里的居民也是较早“走出去”探索西方世界的。这些地区很早就有为谋生而出洋的华工,19世纪70年代初的《申报》就有关于华工的大量报道。1872年5月的一篇文章就指出英国人每年在香港招走的华工数以千计。1870年,张德彝因天津教案出使法国时,就遇见很多在法的中国人,比如随身带着翻译的中医、被贩卖为奴隶的安徽人,还有从小生活在法国,已经忘记汉语的年轻人。这说明中国东南沿海地区很早就有与欧美国家接触的经历,这使得他们在面对留学问题上,比其他地区的民众持更为开放的态度。另外,西方传教士在这些地区开办了最早的教会学校,许多幼童最早接受了西方教育,有一定的外语基础,这也为出国留学奠定了语言基础。所以无论是幼童留美还是船政生留欧,广东、福建的学生是清廷的首选,也是最优的选择。

(二)关键人物对留学活动有重要影响

在两次留学活动中,发挥关键作用的首先是极力主张留学的洋务官员,包括曾国藩、李鸿章、左宗棠、沈葆桢等人。其次就是留学生的监督,从两次留学活动的结果来看,发挥着中方与幼童、船政生沟通桥梁作用的留学生监督对留学活动的成败至关重要。

容闳是中国近代毕业于西方名校的第一人,他将教育事业视为“最大事业,亦报国之唯一政策”。留学归国后多年为留学事业奔走,但一直不受重视,直到得到丁日昌的引荐和曾国藩的支持后才将其理想变为现实,由此可见,权臣对于留学活动的重要性。从两次留学的过程也可以看出,无论是幼童赴美还是船政生赴欧,之所以能够成功实施,都离不开洋务大臣的支持。

船政生留欧是在左宗棠、沈葆桢、李鸿章、吴赞诚等大臣的主持下进行的。福建船政局的创建最早源于左宗棠的主张,虽然后来他调任陕甘总督,但依旧关心船政局的发展情况。沈葆桢是福建船政局的第一位船政大臣,他始终主张取法西洋,也是对留欧教育做出诸多努力的人。1866年建局之初,左宗棠等人就提出派遣驾驶、制造学生出洋。在后来的十余年内,沈葆桢将这一想法具体实施,制定了初步的出洋章程并且借购船之机派遣学生先期探路,为其后正式的留学活动做了充分准备。1879年,沈葆桢逝世,使得留欧活动失去了强有力的支柱,也间接导致第二批留学拖延至1881年,且只派出了10人。其后船政大臣更换多人,但留学和船政事业一直无大的起色,缺乏有实力的领导者也是一方面的原因。

从当时国家的局势来看,清廷面对列强的盘剥和国内不断出现的农民起义,改革势在必行,统治者也有改革之意,但是改革的程度如何,从何改起也是需讨论的问题,这时曾国藩、李鸿章这样的洋务大臣就起到了至关重要的作用。他们采纳容闳等人的建议,并将其拟定成能够被统治者接受的改革措施,使其易于实现,成为了两者沟通的纽带。虽然清末洋务大臣的初衷是维护封建王朝的统治利益,但是他们的很多举措客观上促进了中国近代化的发展。除了洋务大臣之外,留学监督是在国外陪伴和管理学生最重要的中方官员,同时也是对整个留学活动做出方向性抉择并承担主要责任的人,更是沟通清廷和留学生之间的桥梁和纽带。所以留学监督的选派合适与否,无论是对于留美还是留欧都有非常重要的意义。

幼童留美时,任命陈兰彬为留学正监督,容闳为副监督。最初的考虑是陈兰彬出身翰林,观念保守,而当时的清廷整体也是对留学持怀疑态度,绝不会同意容闳一人做留学生监督,因此“利用陈之翰林资格,得旧学派人共事,可以稍杀阻力也”。出身翰林的官员始终是坚定的保守势力的代表,无论是留美时期的陈兰彬、吴子登,还是留欧时期提出反对意见的宋晋、李士彬,他们对留学活动都很反感,这就使得留学活动遭受到许多阻力。也是因为这个原因,为后来留美幼童中途撤回埋下了隐患。同在美国处理留学事宜的陈兰彬与容闳意见不合,分歧日趋严重。李鸿章说“荔秋(陈兰彬)与纯甫(容闳)牴牾已久,且其素性拘谨畏事,恐管理幼童,与纯甫交涉更多,或被掣肘,故坚持全撤之议”[3]120。在李鸿章看来,陈兰彬因为与容闳关系不和,难以共事,所以坚持将留美幼童全数撤回。后来调至美国的吴子登更是比陈兰彬有过之而无不及,最终使得与容闳关系不和闹得人尽皆知。容闳曾言辞激烈的批判吴子登“吴子登苟非丧心病狂,亦何至欲破坏此有益于国之事?愚以为若吴子登其人者,只宜置之疯人院或废病院中,恶足以任留学生监督?”[2]123由此可见,两人的关系已经到了势同水火不可调和的地步,这也促使吴子登与陈兰彬不断联合上书力陈留美的弊端和留美幼童的“过分行为”,并且暗中向清廷控诉容闳不尽职、偏袒学生等。这样的言论传回国内又被其他守旧势力所利用,给了清廷撤回幼童充分的理由。陈兰彬与吴子登是当时清政府守旧势力的代表,而容闳又是当时国内最具开放思想的代表,因此,最初派出陈兰彬、吴子登虽使清政府更安心,但是两者之间的合作产生了意料之外的剧烈反应,而且留美时期共同负责经费等事物,交集甚多,使双方都难以忍受。

不过,有了幼童留美的经验后,国内对于留学的观念稍有开放,不需要选派翰林作为监督来减少阻力,所以能选择两名熟悉洋务、船政,了解学生的监督。至少在态度上日意格和李凤苞都支持船政生留欧,不会出现极力主张撤回学生的情况。另外,两人关系虽说不是十分和睦,但留欧期间两人被分别派往英、法,有不同的职责范围,交集甚少,使得两人能够分别完成自己的任务,三年的留学活动也能顺利结束。

实际上,一项政令的实施不应受人员变动的影响,至少不会因此而半途而废。由此可见,洋务运动时期的留学活动并不是国家意志的体现,而是发生在个别地区,由个别官员极力主张的行为。因此,这些包括留学在内的改革措施是极不稳定的,没有始终一贯的制度保障,一旦出现重要官员调任或去世,政策的实施就会受到很大的影响,使得很多改革措施只能昙花一现。

二、留美与留欧教育的不同点

(一)留学目的的差异

两次留学最初的缘由同样是基于曾国藩、李鸿章等人对清廷军事建设和海军人才的需求。曾国藩在1870年提出“目下中国轮船于驾驶出洋尚未练习,欲求已成之才可为船主者,自属不易多构”[4]898,而当时西方的海军技术已经十分发达,所以需要派遣留学生出洋学习。但两次留学的目的在具体实施上还是略有不同。关于幼童留美的目的,曾国藩和李鸿章提出是“使西人擅长之技,中国竭能谙习,然后可以渐图自强”[4]91。虽是出于对海军人才的需求而派遣留学生,但是在留学章程中对于学生“入学之初,所习何书,所肄何业”只要“由驻洋委员列册登注,四月考验一次,年终注明等第”[5]156即可,未对具体需学习的专业做强制规定。不同的是,福建船政学堂在派遣留欧生出国前目的更为明确。“前学堂习法国语言文字者也,仍赴法国深究其造船之方。后学堂习英国语言文字者,仍赴英国深究其驶船之方,及其练兵致胜之理”[4]33,而这一目的也是早在留欧前四年即1873年就制定了的,也就是通过出国深造,将福建船政学堂的学生培养成优秀的海军制造或指挥人才。所以派遣前后学堂学生分别赴法、英学制造和驾驶,并要求他们将所学应用于实际,进入工厂实习。

(二)留学生年龄的差异

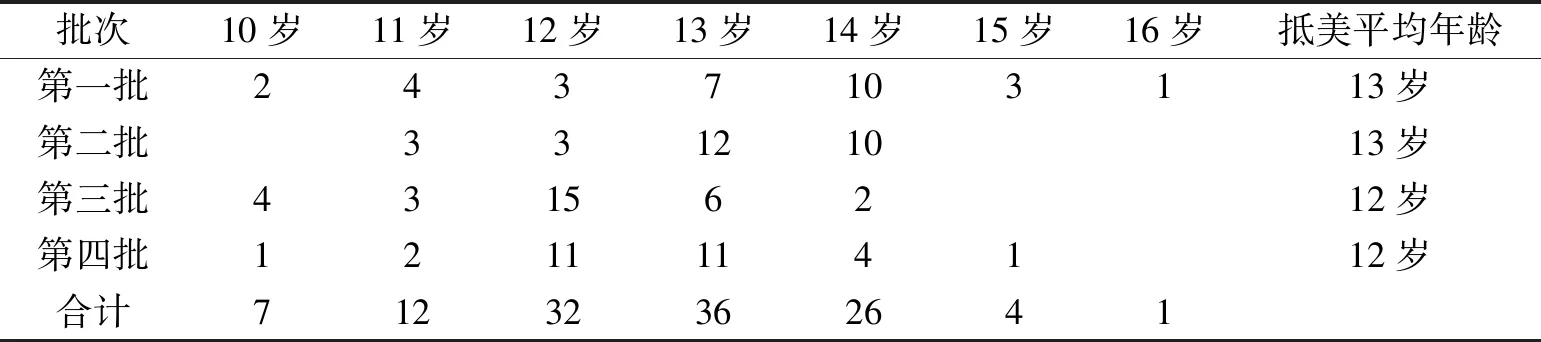

两次留学活动另外一大显著不同在于留学生的年龄不同。容闳最初做的设想是“学生年龄,须以12至14岁为度”[4]99,最后在实际的派遣过程中,年龄也是定在12岁到15岁之间。绝大多数留美学生是12或13岁,四批中年龄最大的为16岁,但也只有一人,最小的留学生只有10岁。四批幼童抵美时的年龄见表1-1。

表1 -1幼童抵美时年龄情况(单位:人)[6]309

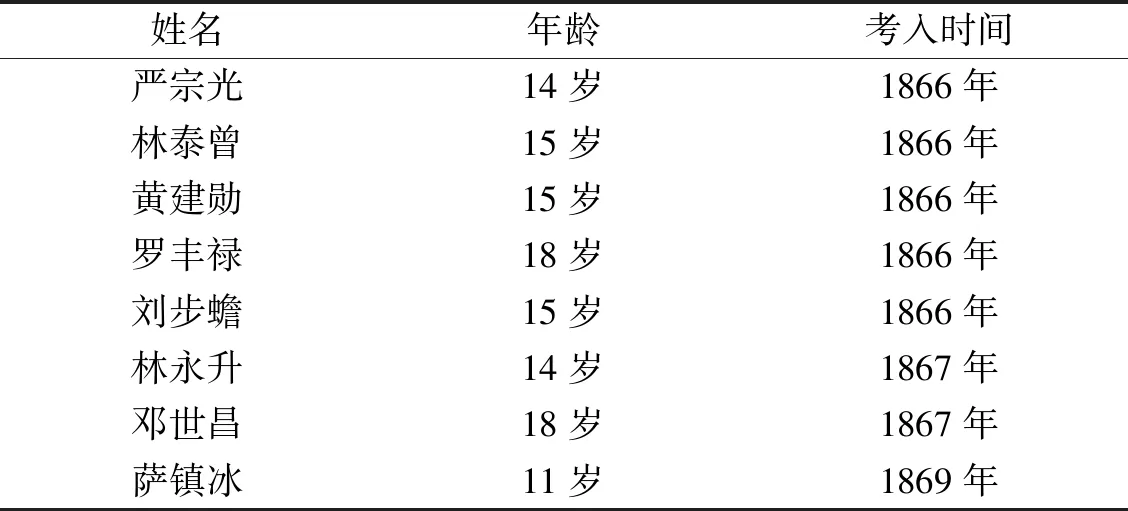

相比之下,福建船政学堂无论是在招生方面,还是选派人员出国都没有严格的年龄要求,更多是对中、西学基础的规定。比如“挑选本地资性聪颖,粗通文字子弟入局肄业”“选少年颖悟子弟习其语言、文字,诵其书,而后西法可衍行于中国”[7]24等类似的规定。因此,关于派遣留欧生留学时的年龄,我们只能从福建船政局录取学生情况中分析出来。1866年,福建船政局录取了包括严复(字宗光)在内的第一批学生,当时部分学生年龄情况见表1-2:

表1 -2福建船政学堂(后学堂)部分录取学生情况[8]15

表1-2中严宗光、林泰曾、萨镇冰等均是1877年福建船政学堂第一届出洋肄业生,从表格上我们可以看出多数学生十几岁入学,到了1877年留学时至少有20岁了,年龄明显要大于留美幼童。

年龄大小的不同所产生的影响主要有两方面的不同。第一是中西文化的根基不同。留美幼童出国前虽进行了简单的培训,但是无论是中学还是西学,其知识量都很有限,所以需要花费很长时间学习英语,同时中方监督对于他们学习中学的要求也很严格,还需要专门聘请中学教习在美授课。而赴欧留学生在出国前就已经接受了十几年的中国传统文化教育,福建船政学堂也有聘请的外国教习对他们进行外语教育,相当于他们在出国前已完成了基础教育,出国后就可继续高等教育。学习年限不同,直接导致清廷留学支出不同。留美幼童出国前的经费预算大概是20年共120万两左右,这本就是一个庞大的数字,而且在赴美几年后,学生逐渐升入中学院、大学院,学生就学“逐年循序而进,学有深浅、馆有大小,馆与年而俱异,费亦与年而俱增”。李鸿章曾计算过“统计除原拨经费一百二十万两外,先后约共应添拨二十八万九千八百两”[4]908。而第一届留欧生的经费预算“统共为十九万二千六百五十七两七钱一分”[4]246,实际留学的花费超出预算约23000两,所以实际花费为22万两左右。即使算上四届留欧的开销,基本也在100万两白银之内。比较下来,两者相差的也是一个庞大的数字。这样一笔钱,对于当时的清廷也算是不小的开支,花费多,自然就会招致保守派更激烈的反对。

出国年龄大小的不同所影响的另一方面就是学生可塑性的强弱。留美幼童出国时年龄尚小,世界观与价值观尚未形成,出国后面对全新的世界自然很容易被影响。他们渐渐开始改穿西服,将辫子藏起来,参加各种社交活动。这一方面说明他们很好地融入了美国社会,但也是这一方面成为保守派陈兰彬、吴子登等人主张撤回幼童的理由。相比之下,二十几岁的学生受西方文化的影响是相对缓慢的,且留学时间相对短暂,在留欧生身上西方文化的影响就小一些。这一点在体育锻炼方面体现的最为明显。留美幼童年龄小,对事物充满着好奇心,经常参加美国学校的各项活动,尤其在体育竞技中大放异彩。他们和美国学生一起划船、溜冰、打球,詹天佑和其他同学还一起成立了棒球队,且在和美国学生的比赛中,常常能获胜,由此可见,留美幼童的体质完全不输美国学生。但是相比之下,留欧生长期接受中国传统教育,身体就显得文弱很多。严复在留学时就曾向郭嵩焘坦言“西洋筋骨皆强,华人不能”[9]407。同样是在教习的指令下筑垒,到时间截止时,只有中国学生完成的最少,而且精力已经耗尽,“此由西洋操练筋骨,自少已习成故也”[9]407,可见留欧学生的体质远逊于欧洲青年。

之所以产生上文所说留学欧美的目的、留学年龄、留学时长的不同,实际上和留学的倡导者有很大的关系。一方面,留美计划的倡导者容闳是中国最早毕业于西方一流大学的中国学生,他深谙西学,坚信只有学习西学才能够救自己的祖国,他希望将学生改造为摆脱封建束缚的新型知识分子。所以才选择年龄尚幼的学生长时间在美国学习。而留欧计划的倡导者是左宗棠、沈葆桢等清末洋务大臣,他们是中体西用的践行者,所以他们主张学习西方先进技术,但他们也是封建地主阶级的代表,他们既要维护清廷的统治,更要维护自己的既得利益,所以他们口中的学习只停留在器物层面,只是3年的留学计划。实际上,真正决定留学计划实施的依旧是清朝政府,统治的封建性决定了这一时期对西学的学习必然是有局限的。另一方面,无论是哪次官派留学,都有很强的被动性,派遣留学生是清政府在被西方列强的坚船利炮打开大门后不得已而为之,无论是留学高潮还是办学高潮,都是在民族危机加深的情况下才出现的。所以清廷主观上并不愿意为派遣留学生花费大量的金钱,更不愿学生多年在外留学。这样缺乏远见的行为也是影响两次留学活动的重要因素。

三、两次留学教育所产生的影响

从幼童留美到船政生留欧的历程可以看出,留美最大的作用就是开风气之先。有了留美的先例,异国就显得不那么可怕,留欧生的派遣也就有了值得借鉴的经验,制定的留学方案更适合当时的实际情况。留学人数的减少、留学生年龄的提高以及留学监督的改变都使得船政生留欧比幼童留美相对减少了守旧派的阻挠。效法西方的先进经验是不可阻挡的历史潮流,因此在留美和留欧之后就相继出现了庚款留美、留日、留法的留学高潮。两次留学,都是以培养技术人才为主要目的,而且确实为中国近代科技发展培养了优秀人才。仅就当时的需求而言,留学活动一定程度上解决了清廷用人的燃眉之急,收效十分显著。不仅如此,留学生渗透于教育、海军、矿业等各个领域,为近代科技发展注入了新鲜血液。这些留学生后来成了改变清廷以及近代中国命运的重要群体,他们不仅带来了先进的科学技术,更让国人真切的看到了中国以外的世界,带来了西方先进的政治体制和文化。

首先,在国外学习时,中国学生珍惜难得的机会,倍加勤奋,而且也得到了高度的评价。留美幼童在国外不仅要学习语言和美国学校的课程,还要继续接受中学的教育和考查,在这样的情况下,他们还是能很快适应国外的生活,并且积极参加学校的各种活动,曾被评价各方面都不输西人。留欧生徒学习时间短暂,因此他们面临着很大的压力。他们不仅全身心的投入学习,还把自己参观的见闻遵照留学章程记录下来,包括严复对中国沿海陆地成因考察的记录,李寿田对法国水师先进编制的记录等,为后人研究和学习提供了丰富的资料。他们刻苦攻读,甚至抱病学习,江懋祉除学习驾驶外,还攻读火炮、军火、电气等学科,后因过度劳累,吐血不止,不得不先行回国,后于1892年身亡。由此可见中国留学生的努力程度。

其次,留学生归国后为中国的发展贡献了巨大的力量。留美学生最初被撤回时并未受到朝廷的重视,更没有得到应有的待遇,但这并没有妨碍他们才能的施展,多年后他们一个个成就卓著。留美幼童中就包括后来成为民国初年交通总长的梁敦彦、民国首任国务总理唐绍仪、海军元帅蔡廷干、京张铁路总设计师詹天佑等。到船政生留欧时期,留学生多成为海军各个领域的人才,李鸿章考核后称“刘步蟾颖迈英俊、林泰曾沈毅机诚,魏瀚果敢精进、陈兆翱思力精锐”[7]236。他们或负责轮船制造,担任武器制造的技术人员,如魏瀚、郑清濂、吴德章等人回国后就在船政局设立了工程处,负责全厂的技术指导。或担任军舰管带,钻研轮船驾驶技术,如后来在北洋水师担任要职,成为海军发展中坚力量的刘步蟾、林泰曾、叶祖珪等人。无论担任何种职务,他们都为中国近代海军建设作出巨大贡献,使中国海军的出现成为可能。更有如严复、马建忠、陈季同这样的西方文化传播者,他们翻译西书,传递西方先进的文化,在学习技术的同时,深求其故,追寻产生先进技术背后更深层次的原因,甚至找到了中国贫弱的原因,为后继者指明了道路。

与其后留学日、法的学生不同,洋务运动期间留美、赴欧的学生,他们对中国的贡献主要集中在科学技术领域,而非政治或文化领域,而这与他们留学的时间以及时代背景息息相关。从历史发展进程看,中国对于西方的学习首先从器物层面开始,而后才到政治体制和文化层面,所以对于国内最先出洋的留学生而言,他们最初的目的就是学习西方的军事技术。另外,因为他们是官费留学生,受清廷的制约较多,尤其是留欧学生所学科目也有明确的规定,因此难以学习其他内容。留学生在很大程度上还要受到封建势力的影响,无论是政治制度还是西方文化的传入在那个时期都是被清廷极力排斥的。而到了20世纪初,清王朝的崩溃已经是必然的结果,越来越多的普通民众受到西方思想的影响。不管清廷最初派遣留学生的目的是什么,两次留学活动却客观上起到了思想文化启蒙的作用,其影响在后来的几十年间开花结果,为中国近代发展留下了浓墨重彩的一笔。