明代大造黄册与水权诉讼

——以《万历四十一年至四十三年休宁县升科水利河税事抄招》为中心

2019-05-24阿风

阿 风

黄册制度是明代广泛实行、与明朝相始终的一项基本社会经济制度。明代从洪武十四年(1381)起开始攒造黄册,以后每十年大造一次,一直到崇祯十五年(1642)最后一次大造黄册,一共攒造了27次。不过,一般的观点都认为,到了明代中后期,“黄册所登载的内容不过是一部经过官吏里书和地方富户反复变乱而成的假账而已”,“黄册制度已经彻头彻尾地变成具文了”[注]韦庆远:《明代黄册制度》,北京:中华书局,1961年,第225页。。而黄册制度的种种弊病,“从根本上说,乃是由于这一制度本身的性质所决定的。基于‘有田则有租、有身则有役’的黄册制度,已经不适应明代商品经济、人口流动与土地自由交易的时代背景”[注]栾成显:《明代黄册研究》(增订本),北京:中国社会科学出版社,2007年,第1页。。但是,从现存的徽州文书可以看出,到了明代中后期,黄册仍然例行攒造。虽然其人户统计的功能逐渐削弱,但其在赋役征收、产权确认等方面,仍然发挥着重要作用。特别是徽州文书中保留下来的一些明代后期与黄册有关的产权纠纷案件,为从诉讼的角度理解黄册的作用提供了条件。本文就以《万历四十一年至四十三年休宁县升科水利河税事抄招》为中心,探讨万历四十年(1612)大造黄册之期,直隶徽州休宁县两个村落因为“升科河税”引发的水权诉讼纠纷,以及该案所反映的黄册的作用。

一、文书的来源与内容

《万历四十一年至四十三年休宁县升科水利河税事抄招》原件分别收藏在中国社会科学院古代史研究所与中国第一历史档案馆。该抄招共计用纸20张,其中19张收藏在古代史研究所,1张收藏在中国第一历史档案馆。每张纸为600毫米见方,抄写了一件或两件诉讼文书,每张纸的左右下角骑缝押有“休宁县印”。最后还收录了万历四十三年十月与抄招案卷有关的两张原文书,第一张文书是诉讼当事人许思孝的抄招禀状(文书23)与立案(文书24):

禀状人许思孝禀为恳恩抄招以垂不朽事。孝与汪继夔等讦告,已蒙恩断,申院详允。但册行在先,详允在后,恳赐抄招以垂不朽,万感洪恩。上禀县主爷爷施行。

准抄

万历四十三年十月廿二日禀状人许思孝

原行户房

休宁县为恳恩抄招、以垂不朽事。据许思孝状告。云云。据此。

一 立 案

一 抄招给帖付本告

计抄照前

万历四十三年十月

前事

廿九日 (休宁县印) 知县张(押)

户

第二张文书是万历四十三年十月休宁县发给许思孝的帖文(文书25):

直隶徽州府休宁县为恳恩抄招、以垂不朽事。词称与汪继夔等讦告,已蒙恩断,申院详允。但册行在先,详允在后,恳赐抄招、以垂不朽等情。据此,拟合抄给。为此。今给帖付本告收执照凭。须至帖者。

右给帖抄招付本告许思孝。准此。

休户字二十九(半字)

万历肆拾三年拾月 廿九 日给。

前事(休宁县印)

帖(押)

在诉讼案件经县审断、巡抚“详允”之后,作为当事人许思孝向休宁县提出禀状,要求抄写案卷。休宁县正式“立案”,同意“抄招”,交由“户房”负责。户房抄写后,休宁县发给“帖文”,“付本告收执照凭”。因此,这一诉讼文书不是收藏在官府的原始“案卷”,而是案卷的“抄招”[注]关于“抄招”的性质,参照阿风《明清徽州诉讼文书研究》,上海:上海古籍出版社,2016年,第24~36页。。

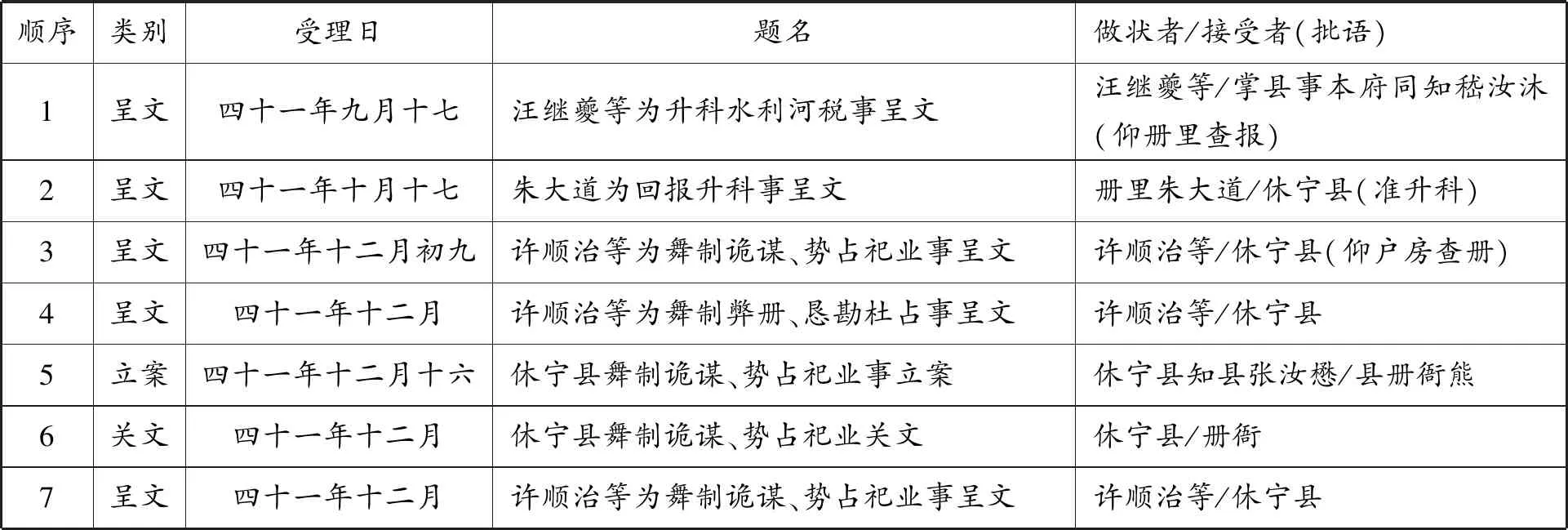

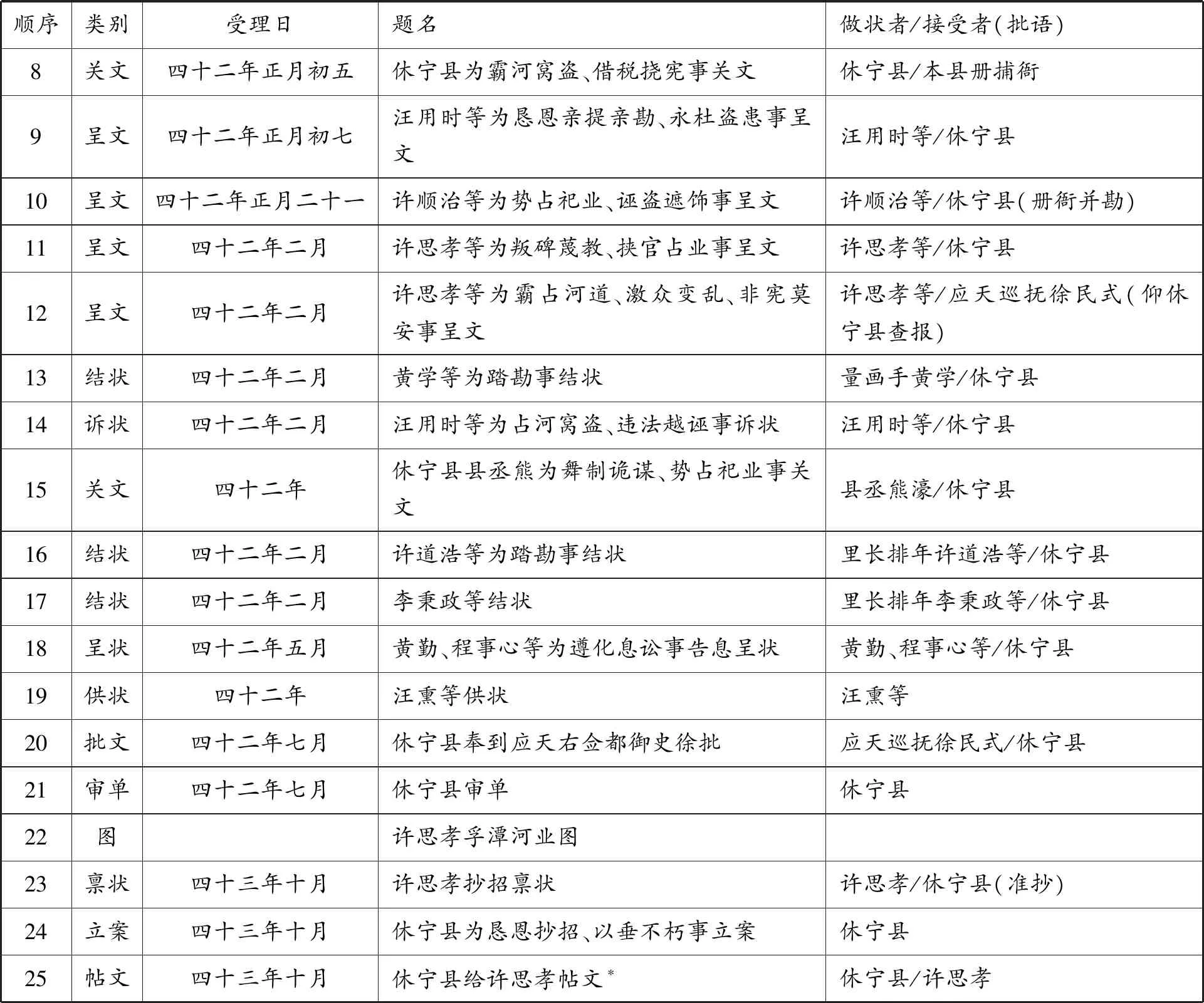

这一抄招共抄录文书22件,其中有2件重复,实际抄录诉讼文书20件。另外禀状、立案与帖文3件,还混有1件作为原件的“审单”、1件作为证据的“河图”,全部文书共计25件[注]关于这批文书的全部录文,参照阿风《明清徽州诉讼文书研究》,第273~288页。,其基本情况如表1。

表1 《万历四十一年至四十三年休宁县升科水利河税事抄招》所收文书一览表

续表1

注:*这件帖文收藏在中国第一历史档案馆,图版见《中国明朝档案总汇》第1册,桂林:广西师范大学出版社,2001年,第241页。

二、诉讼的过程

本案的诉讼双方分别是休宁县二十四都一啚[注]“啚”即指“里”。一般的观点都认为,“啚”为“圖”之俗字(张涌泉:《敦煌俗字研究》第2版,上海:上海教育出版社,2015年,第399页)。不过,万历《歙志》(万历三十七年刊本)卷1《志八·邑屋五》提到歙县有“三十七都,共二百八十二啚”,文后谢陛评曰:“若曰在国曰都,在野曰鄙,所从来远矣。邑屋之有都啚,起于胜国,而吴挹之断以为都鄙,挹之小学甚精,其言最为有理。”也就是说,“啚”应通“鄙”。顾炎武在《日知录》中虽然认为“圖”字“今俗省作啚”,但他同时提到“谢少连作《歙志》乃曰:啚音鄙”(参照栾保群校注本《日知录集释》卷22《图》,杭州:浙江古籍出版社,2013年,第1282页)。在现存徽州文书与明清徽州地方志中,“啚”与“圖”的使用有明确界限,如果提到基层的区划,一般写作“啚”;如果提到地图,则写作“圖”。本文依文书原件,保留“啚”字写法。孚潭村的许姓与同县二十五都三啚洪方村的汪姓。这两个村落都位于率水北岸,其中孚潭村在上游,洪方村在下游。两村虽然相邻,却分属两都。

明朝万历四十年,“又该天下大造黄册之期”[注]万历三十九年七月,户部署部事左侍郎李汝华题:“万历四十年,又该天下大造黄册之期。”(《明神宗实录》卷485,万历三十九年七月乙卯,台北:“中研院”历史语言研究所校印本,1962年,第9144页)。不过,大造黄册,攒造的时间会有拖延的情况,并不一定当年完成。关于黄册攒造违限问题,参照栾成显《明代黄册研究》(增订本),第71页。。万历四十一年,直隶徽州府休宁县二十五都监生汪继夔、生员汪继前等人,为“升科水利河税事”上呈休宁县(文书1):

二十五都三啚具呈监生汪继夔、继曾,生员汪继前、汪焕等,呈为升科水利河税事。生等土名洪方口,上至虾蟆石,下至万贯洲脚一带田地,递年禾苗无塘取水,干旱无收,虚纳粮编。今遇大造,情愿告明升科大溪河税伍亩入文昌户内当差,以便取水救苗,恳乞仁台金批该啚里书升税入户。为此具呈。须至呈者。

右 具

呈

掌县事本府同知嵇批 仰册里查报

万历四十一年九月十七日具呈监生汪继夔

汪继曾

生员汪继前

汪焕等呈

抱呈人汪法

発(?)字廿一号(半字)

册(押)

二十五都三啚的监生汪继夔、生员汪继前等人认为土名洪方口一带田地的禾苗无塘取水,“干旱无收,虚纳粮编”,所以在大造之年,由族人汪法抱呈,向休宁县呈文,提出将“大溪河”升科,以“河税”五亩入宗族公共的“文昌户”[注]“文昌户”应当是汪姓宗族所设立的族众之户。关于明代宗族的众户,参照阿风《明代宗族拟制户名考》,《第三届中日学者中国古代史论坛文集》,北京:中国社会科学出版社,2012年。内,以便取水救苗。当时署理休宁县事的徽州府同知嵇汝沐[注]康熙《徽州府志》卷3《秩官志上·郡职官·明·同知》:“稽汝沐,浙江德清人,举人,万历四十年任。”这里的“稽”当为“嵇”之误。乾隆《福建通志》(四库全书本)卷31《名宦》:“嵇汝沐,字仲新,德清人,万历间由举人任建宁府推官。”又《明神宗实录》卷421,万历三十四年五月癸酉,“以平定闽妖吴建功等……(建宁府)推官嵇汝沐、知县霍腾蛟、周士显,俱命吏部纪录”(第7964页)。批示册里[注]按照明代黄册制度的规定,每里第十甲排年轮值十年大造的现年里长,因其承担攒造黄册的职役,故又称其为“黄册里长”,简称“册里”。其下则有书手、算手等。同时,很多册里也兼任书手、算手。关于册里等的职责,参照栾成显《明代黄册研究》(增订本),第350~351页;周绍泉《徽州文书所见明末清初的粮长、里长和老人》,《中国史研究》1998年第1期。查报此事。

一个月后的十月十七日,二十五都三啚册里朱大道将情况呈报休宁县(文书2):

二十五都三啚册里朱大道呈为回报升科事。据本啚监生汪继夔等连名呈为升科水利河税事。蒙爷台准呈,仰役查报。遵奉查得:洪方口地方果无塘池,递年禾苗枯槁无收。役奉查明,不敢擅便,理合具呈,粘连原词回报。为此。具呈。须至呈者。

右 具

呈准升科

万历四十一年十月十七日具呈册里朱大道 呈

册里朱大道查得汪继夔等人呈报的情况属实,休宁县批示“准升科”。洪方口一带的溪河正式入“文昌户”内,成为汪姓宗族的公产。同时也编入黄册,从而进入国家的赋役系统。

1.诉讼第一阶段——告状与立案

二十五都洪方汪姓的升科行为,立即遭到相邻的二十四都孚潭许姓的强烈反对。万历四十一年十二月,二十四都一啚府学生员许顺治等人连续两次呈文给休宁县(文书3、4):

具呈府学生员许顺治,监生许秉钺,里排许天礼、许思孝等,呈为舞制诡谋、势占祀业事。生等世居孚潭,祖遗土名孚潭河税拾捌亩,向业取鱼,供祀宦祖唐睢阳许远公、张巡公完节双忠祠飨。洪武摊佥,万历清丈,四至注明,递年输课,历今数百年无异,册证。蓦遭势豪汪继夔等邻居潭畔,觊羡鱼利,挟众妄捏救禾,朦胧升科,贿积里书朱大道、沈戴朋,违制弊结,将原税插升伍亩,伏机势占。况豪洪方口地方皆是悬崖石壁,并无田园用水灌溉。恳天准电鳞册,亲勘真伪,究弊杜谋全祀。上呈。须至呈者。

右 具

计开

被犯朱大道 沈戴朋 汪继夔 汪继曾 汪继前 汪焕

呈 仰户房查册

万历四十一年十二月初九日具呈府学生员许顺治 呈

监生许秉钺

乡约许天礼

保长许思孝

里排许子习

许 时

许道浩

许可立

许惟汉

抱呈人许 先

二十四都一啚到呈府学生员许顺治,监生许秉钺,乡约保长里排许天礼、许思孝、许子习等,呈为舞制弊册、恳勘杜占事。生等世居孚潭,祖遗土名孚潭河税,递年取鱼,供祀宦祖唐睢阳许远公、张巡公完节双忠祠飨。洪武摊佥,万历清丈常字号,四至注明,鳞册存证。递年赋役纳课,历今数百年无异。祸突豪右汪继夔等邻居潭畔,觊羡鱼利。蓦今挟众妄捏救禾,朦胧升科,贿积里书朱大道、沈戴朋,藐违祖制版籍,将生业内插河税伍亩,伏机势占,诡谋弊册。觉呈县堂,准批户房查明鳞册,关送仁台复查。切豪不思伊居洪方口地方,皆是悬崖高山石壁,并无田禾用水灌溉,贿弊漫天,难逃一勘。呈乞准提弊结里书,研审真伪,亲勘杜占,改正册籍。为此,具呈。须至呈者。

万历四十一年十二月 日具呈府学生员许顺治

监生许秉钺

乡约许天礼

保长许思孝

里排许子习

以府学生员许顺治为首,包括监生、乡约、保长、里排等联署呈文,反对汪姓升科。其理由有三:第一,汪姓宗族升科的溪河本来是许氏祖上所遗,“向业取鱼”,用来供祀唐代许远及张巡的“双忠祠”,因此汪姓是“势占祀业”。第二,这段河税在明初洪武时就已经佥业于许氏,万历清丈时为常字号[注]万历《休宁县志》卷1《舆地志·隅都》:“二十四都,共七啚,缺五。”土地字号包括:常、泰、惟、鞠、养、岂、敢。,有鱼鳞册为证。而汪姓是通过贿赂里书等人,“朦胧升科”,因此,汪姓一方是“藐违祖制版籍”。第三,洪方口一带“皆是悬崖高山石壁,并无田禾用水灌溉”,因此汪姓的升科理由并不充分。

到了十二月十六日,休宁县根据许顺治等人的呈文,“拟合行查”,正式“立案”,要求休宁县册衙查证此事(文书5):

贵衙烦为即查本生许顺治等所告土名孚潭佥业河税亩则、四至,并查监生汪继夔等升科洪方口河税五亩,或在前号佥业四至内外有无田地用水救苗,逐一查明,关覆前来,以凭审理施行。

“册衙”应该就是“黄册衙门”的简称,当时由县丞兼管,故册衙当指县丞衙。这时的休宁县县丞为熊濠[注]康熙《休宁县志》卷4《官师·职官表》:“熊濠,福宁[人],准贡。”。休宁县要求册衙查找黄册、鱼鳞册,以确认佥业情况。

2.诉讼的第二阶段——互控升级

休宁县立案后,汪用时等人呈文给休宁县,展开反诉:

世居洪方,与隔都孚潭各临大河。节遭棍恶许夏九、许贵等招集流窜,借口打鱼,乘机抢掠,或强或窃,被害无厌。近奉宪牌,盗贼严坐党甲,生等不得已,遵例升税伍亩,保守地方,驱逐可疑,并文昌社学贰田资给灌溉,详允归户无异。岂恶不思兵宪令甲森严,抚台药鱼颁禁,反恨杜伊弊窦,计拴健讼许顺治等霹捏势占耸台,据告河税壹拾捌亩就伊孚潭境内,计亩已越拾倍,岂生洪方境里犹在步亩之中。且休之南河,迤逦数百余里,尽是万民仰命,未闻一家独霸。积年盗薮,妄捏睢阳祀业,不惟无稽可骇,抑恐忠魂蒙羞,乞准亲勘计亩等情。(文书8)

在汪用时等人的呈状中,称许氏族人许夏九等为“积年盗薮”,他们以打鱼为由,“乘机抢掠,或强或窃,被害无厌”。根据巡抚、兵备道的牌文,“盗贼严坐党甲”,所以汪氏遵例升税,以“保守地方,驱逐可疑”,同时又可以灌溉文昌社学的田地。因此,升科河税是一举两得的事情。

因为汪用时等人的呈状提到了许氏族人的抢掠、强窃行为,所以事件的性质发生了变化,从户婚田土案件转变为强窃盗贼重案[注]按照《大明律》的规定,“凡捕强窃盗贼”,有明确的“捕限”,“以事发日为始,当该应捕弓兵,一月不获强盗者,笞二十,两月笞三十,三月笞四十,捕盗官罚俸钱两月”(黄彰健:《明代律例汇编》卷27《刑律十·捕亡·盗贼捕限》,台北:“中研院”历史语言研究所,1979年,第969页)。相对户婚田土案件,地方官员对于强窃案件更为重视。。万历四十二年正月初五日,休宁县发出关文给休宁县捕衙,要求查清这些抢掠、强窃行为(文书8)。县的捕盗事务由县丞负责,所以捕衙实际上也是归属县丞管理。

正月初七日,汪用时等再次具呈休宁县,除了状告许氏族人“昼渔夜盗”外,还指责许顺治“假充衣巾”,“驾空影射”,是“明欺官府,暗作民蠧”(文书9)。状告的内容除了涉及抢掠行为外,还涉及假冒生员等问题。汪氏为了达到目的,开始对许氏族人展开人身攻击。

万历四十二年正月二十一日,二十四都许顺治等人呈文给休宁县,反诉汪氏的控告(文书10):

二十四都一啚府学生员许顺治、监生许秉钺等,呈为势占祀业、诬盗遮饰事。占业不勘不明,诬盗不实不甘。生等世居孚潭,祖遗孚潭河塘。洪武摊佥经业,万历清丈输税,鳞册四至注明,数百年无异。势豪汪继夔、汪用时等威恃财势,衣巾两焰,欺族单弱,妒涎鱼利,霹空诡呈救禾,贿积里书朱大道、沈戴朋,弊结升科,伏机势占。生觉,呈蒙仁台,准户查明鳞册。知亏,更捏窝盗诐词,诳蔽遮饰,前后两词矛盾,势占昭然。切思明旨清丈,合郡河塘山亩,悉照原额输课,难容至内升科。恳天亲勘,电册明业,杜占剪诬,粘图上呈。须至呈者。

右 具 送

呈 册衙并勘

万历四十二年正月廿一日具呈生员许顺治呈

监生许秉钺

抱呈人许先

许顺治等人除了继续强调洪武、万历清丈时,这一段河流就已经佥业于孚潭许氏,“数百年无异”外,也针对汪氏控告许氏“假充生员”一事,反诉汪继夔、汪用时等人“衣巾两焰,欺族单弱,妒涎鱼利”。同时针对汪氏是奉巡抚、兵备之命而“遵例升科”的行为,许氏也提出“明旨清丈,合郡河塘山亩,悉照原额输课”[注]这里提到的“明旨清丈”,可能是指隆庆六年七月二十八日,万历皇帝发布的诏令。其中提到:“丈地均粮,本为良法……户部通行各抚按官,除民间田地已经丈明,百姓乐从者,悉照原额纳粮当差。如有别弊,即为究治改正。再不许妄行丈量,自立新法扰民,违者以变乱成法论。”见《明神宗实录》卷3,隆庆六年七月辛亥,第122~123页。。这是以皇帝颁行的清丈及大造黄册的圣旨来反击对方的升科行为。休宁县仍然指示册衙进行勘查。

同月,许思孝等人又再次以“为叛碑蔑教,挟官占业”为由上呈休宁县,指出汪用时等作为生员、监生,“惟恃衣巾势焰”,“无中生情作有,捉打画手,逼改河形”,要求拘拿册衙吏、书手、画手,“严究原因、亲勘河至”(文书11)。

3.诉讼的第三阶段——上诉

万历四十二年正月二十三日,许思孝以“贿书插税、哨统围杀”等情,上诉至徽州府,徽州府知府批送徽州府同知审理(文书19)。而汪姓生员们则也以“昼渔夜盗、横阻浪欺等情”,联名具呈徽州府。在徽州府提审期间,休宁县县丞熊濠亲往告争场所,拘集原、被两造,会同量画手“眼同踏勘”,然后将结果“合关本县”(文书15):

直隶徽州府休宁县县丞熊,为舞制诡谋、势占祀业事。准本县关文。据二十四都一啚生员许顺治,监生许秉钺,里排约保许天礼、许思孝等呈前事。准此。又据许顺治等呈到为舞制弊册、恳勘杜占事。据此。又准关文,据十五都三啚生员汪用时等呈为霸河窝盗、借税挠宪事。准此。又据许顺治等呈为势占祀业、诬盗遮饰事。准此。送册衙并勘。准此。随该卑职带同量画手亲到告争河所,勘得生员许顺治与生员汪用时等所争之河,乃源发江西而下通浙省也。许家居二十四都孚[潭],汪家居于二十五都洪方口,各聚族于河浒之侧。许家先年间于河内注税一十八亩,新丈常字四千三百二十二号,东至万贯洲,西至良英洲,南、北至岸,许家因取鱼利于其间,以为祭需。旧年汪家于洪方口河内升科五亩,东至万贯洲,西至虾蟆石,南、北至岸,以防守灌田,许以为妨己也,讼之。在汪以河为国家血脉,非民间可拥而私之物,况延亘数里,计税何止一十八亩,尔我各得升科以随其地为分守。在许以佥业在先,收税至今,鳞册载有四至,何得于界内升科。二家各执一理,相持不下。卑职未敢擅便,缘准关文事理,拟合具由关送。为此。今备缘由,粘准关文送词,并抄到呈,取具量画图结、各里结状,合关本县,烦为裁夺施行。须至关者。

根据熊县丞的调查,许氏先年“河内注税”,取鱼利用于祭祀,佥业在先。而汪氏“以河为国家血脉,非民间可拥而私之物”,更何况河水延亘数里,“计税何止一十八亩”,因此以“灌田”为由,利用大造黄册之机升科河税。由此可见,汪姓的升科行为确实有不当之处,侵害许氏已经佥业的河面。勘查结束后,熊县丞将勘查结果及里长、排年的结状一并关送本县。

不过,就在熊县丞勘查期间,万历四十二年二月初二日,许思孝等许氏族人又上诉至应天巡抚(文书12):

徽州府休宁县二十四都一啚居民粮里乡约正副许思孝、许道浩等,呈为霸占河道、激众变乱、非宪莫安事。土名孚潭溪涧上流粮田百顷,坐沿险道。洪水泛淹,田河径溷无别,非潭泄汛下流,万命为艰。孝祖唐忠臣,世迁潭侧,自洪武起科,办纳粮税,以供水利,以足国课。万历清丈,注明册籍。千百年田河筑石培木防御,水发赖泄,水旱赖灌,下固水口,上保龙脉,一村士民,桑梓荣枯,万生所靠无异。突豪汪焕暴发财雄,倡创狼仆,结连虎族汪用极等千丁,势仗宦亲,机乘大造,本县正印未莅任,贿粮书朱大道等蠹侵骫法,弊册盗税。霹今正月,指称升科。统众掦兵,掘潭伐木。旱不容通一车,水不容行一舟。激变四境,小民奋起,刀兵不息,殷实士绅,奔诉填途,有司难平难安。孝等急抱噬脐,不惧万里控宪,刀兵之虞求解,水火之残求救。庶生灵途[涂]炭,有伤天和。太平之民,苦此豪强之乱。九叛之地,非天莫速。敕县查勘安民,千里激切,连名奔呈。

万历四十二年二月 日具

钦差督抚应天等府地方右佥都御史徐 批仰休宁县查报

许思孝等人告状的事由是“霸占河道、激众变乱、非宪莫安事”,认为汪姓的升科行为会“激变四境,小民奋起,刀兵不息”。这种“激迫”之词,也是当时诉讼的惯用手法,以期引起官员重视。应天巡抚徐民式[注]万历三十七年至四十二年,徐民式巡抚应天。参照吴廷夑撰、魏连科点校《明代督抚年表》,北京:中华书局,1982年,第369页。批回休宁县查报此事。

4.诉讼的第四阶段——和息与判决

就在徽州府审理及休宁县调查期间,万历四十二年五月,汪、许二姓经两都乡约及亲族黄勤、程事心等人劝谕,“连名息具”(文书18),双方同意“汪纳万贯洲边河税,许纳孚潭河税”,并订立“合同议约”:

许姓愿将洪方口河互换汪姓出入灌溉,汪姓愿将升科万贯洲河互换许姓舟楫往来。许姓佥业原河,仍许捕鱼,汪不得侵。万贯洲河仍汪捕鱼,许不得侵。汪姓升税不虚,许姓佥业不失,两各心服,子孙永为世守。如日后各家生情殴争,经公甘罪强占无辞。(文书19)

同时,许姓与汪姓互换灌溉与通行权,并且划分了各自捕鱼的水域,实现“汪姓升税不虚,许姓佥业不失”。在双方提出和息合同后,休宁县知县张汝懋[注]康熙《休宁县志》卷4《官师·职官表》:万历四十年,“张汝懋,号芝亭,山阴人,进士,福建道御史”。作出判决:

审得:许思孝等族居孚潭,汪继夔等族居洪方口,皆临河而居。河亘千里,源起江右,流通江浙。许思孝户族先年将孚潭税收十八亩,为常字四千三百二十二号,管业有年矣。按其至界,已延跨两都。乃汪族亦于洪方口升税五亩,以资灌田。查注册时,已经署县着册里朱大道等查明呈准,原非贿插,卷按有据。迨两族互呈霸占,亦经委熊县丞勘报审间,而许思孝以诸汪贿书插税、哨统围杀告府,汪熏等连名指诸许昼渔夜盗、横阻浪欺并告发县。许思孝等更连名贿统扬变呈都院,批查参照。此亦一官河耳,在许原税十八亩佥业已久,在汪近税立亩业已升科,各执互争。今据两都乡约、亲族黄勤等劝二姓汪友正、许天礼等连名立有合同议约……夫既劝议已妥,合准给照,从此汪、许各纳各税,息讼无争。但许思孝、汪熏互摭妄呈,各拟杖,株连族众,姑免究。(文书19)

休宁县张知县认为,二十四都许氏宗族先年佥业的孚潭河税,实际上“延跨两都”,所以二十五都汪姓以灌田为由而“升科”河税,也是情有可原。同时,汪族的“升科”符合程序,并非“贿书插税”。因此,张知县认为,许、汪两姓通过互换捕鱼权与通行权,实现息讼,这样可以实现“汪之升税不虚,许之佥业不失”。于是同意双方的息讼请求。虽然息讼,但许思孝、汪熏因为“互摭妄呈”,“各拟杖”。其他相关的族人,则从轻发落,不再究问。休宁县随后将审理结果上报应天巡抚,万历四十二年七月,应天巡抚徐民式批复:“依拟汪熏、许思孝各赎完发落,余如断执业,永不许告争。”此案正式结案。

三、诉讼的特点

1.鱼鳞册为经、黄册为纬

明代黄册又称赋役黄册,其建立之初的目的就是平均徭役[注]《明史》(第13册)卷138《范敏传》:“帝以徭役不均,命编造黄册。”北京:中华书局,1974年标点本,第3966页。。黄册包括旧管、新收、开除、实在四项,按照规定,十年之内的人丁、事产等项目的变化,都要登记到黄册之中。从国家的层面来说,确保赋役不失。从百姓的角度来说,可以从国家的层面确认产权,实现“户以版啚为定,业以册籍为凭”(文书11)的目的。因此,大造黄册之年,往往是田土诉讼高发之年,这与明代十年大造黄册的性质有着密切的关系。

万历四十年大造黄册之期,汪氏以灌田为由,升科洪方口河税。对于地方官府而言,可以增加赋税征收。因此,官府很快同意了汪氏的升科行为。后来许氏反诉,休宁县丞与地方册里等进行查勘,认为许氏佥业在前,汪氏“升科”在后。不过,休宁县认为汪氏“升科”程序合法。在这种情况下,许、汪二姓经由乡约、亲族调解,通过互换捕鱼权与通行权而实现和息。国家通过升科而增加了赋税,汪氏的佥业也得到了保障。

从这一案件可以看出,当时发田土河面诉讼时,黄册、鱼鳞图册都是最重要的书证。黄册反映了产权的变动情况,而鱼鳞图册则成为确认位置的根据。正是因为有黄册、鱼鳞图册,所以休宁县丞与黄册里长以及量手、画手查勘时,字号清楚,位置明确,很快就得到明确的结论,诉讼也迅速和息结案。

除了本案之外,在明代中后期保存下来的很多徽州诉讼文书中,黄册都是重要的书证。例如,南京大学历史系收藏的《不平鸣稿——天启、崇祯年间潘氏讼词稿》[注]关于《不平鸣稿》,参照阿风《明代后期徽州诉讼案卷集〈不平鸣稿〉探析》,《明史研究论丛》第9辑,北京:紫禁城出版社,2010年。,抄录了明朝天启、崇祯年间徽州府休宁县七都东亭村余、潘两姓争夺土地与佃仆的诉讼文书。其中多次提到十年大造黄册时,进行土地过割的情况。例如,天启四年(1624)八月,徽州府同知判决后,在发给余姓的执照中提到:“万历十五年价买潘应乾己分东亭坦牌前等处地税屋仆程长文、程积德等,人传三代,册过四轮。”这里“册过四轮”就是指万历二十年(1592)、万历三十年(1602)、万历四十年(1612)及天启二年(1622)四次大造黄册。由此可以看出,即使到了明代后期,黄册与鱼鳞册一样,仍然是确认产权的重要册籍。“鱼鳞册为经,土田之讼质焉。黄册为纬,赋役之法定焉”[注]《明史》(第7册)卷77《食货一·户口》,第1882页。,这一基本原则仍然发挥着重要的作用。

2.宗族与生员涉讼

这一诉讼案件的诉讼双方极具徽州特色,孚潭与洪方,都是聚族而居的村落,包括保长、里排(现年与排年里长)等职役在内,孚潭村的告状人全是许氏,洪方村的告状人全是汪氏。可以说,聚族而居的徽州地区,里长、乡约、保长等职役实际都与宗族组织有着密切的联系,在某种意义上,宗族组织在徽州地方社会中扮演着最为重要的作用。

同时,诉讼双方的主要人物都是生员或监生。万历四十一年九月汪姓升科河税时,具呈人是监生汪继夔与生员汪继前等(文书1)。万历四十一年十二月,许姓状告于休宁县,具状人是生员许顺治、监生许秉钺等(文书3、4)。此后双方互控时,均就对方的身份展开攻击。万历四十二年正月,汪用时在呈状中称许顺治等是“假充衣巾”(文书9)。而许顺治等人则在呈状中称对方“藐叛卧碑”,“恃衣巾势焰”,“庠势横行,碑条何在”。这些言辞是攻击对方违反卧碑禁例[注]洪武十五年,明太祖朱元璋命礼部颁学校禁例十二条于天下,“一曰生员事非干己之大者,毋轻诉于官……所颁禁例,镌勒卧碑,置于明伦堂之左”。《明太祖实录》卷147,洪武十五年八月辛巳,台北:“中研院”历史语言研究所校印本,1962年,第2301~2302页。。然而,许顺治等人也是自称生员、监生。同时,知县、知府、巡抚等官员并没有去质疑这些生员的身份,也没有对他们涉讼进行申斥。这也反映出明代中后期,生员依恃其特殊的身份,开始广泛涉讼,明初颁行的学校禁例已经成为具文[注]明末清初学者顾炎武指出:“今天下之出入公门,以挠官府之政者,生员也;倚势以武断于乡里者,生员也;与胥史为缘,甚有身自为胥史者,生员也;官府一拂其意,则群起而哄者,生员也;把持官府之阴事,而与之为市者,生员也。”(《亭林诗文集》卷1《生员论中》,《顾炎武全集》第21册,上海:上海古籍出版社,2011年,第70页)生员广泛地参与诉讼,在明末是很普遍的现象。。

四、余 论

黄册作为明代的户籍编造之法,早在明代中前期,其人户统计功能就已经弊端百出。明代学者王世贞整理了洪武至正德各个时期人户的非正常变动,就认为“国家户口登耗有绝不可信者”,“有司之造册与户科、户部之稽查,皆仅儿戏耳”[注](明)王世贞:《弇山堂别集》卷18《皇明奇事述三·户口登耗之异》,魏连科点校,北京:中华书局,1985年,第326~327页。。特别是明代中期以后,每十年大造黄册,“其户口之或多或寡,册俱不足凭也”[注]万历重修《宜兴县志》卷4《食货·户口》,《无锡文库》第一辑,南京:凤凰出版社,2012年,第92页。。不过,明代黄册实质上是赋役册,赋役征收才是黄册最根本的职能,至于人户统计则是服务于其赋役职能。到了万历初年,以土地清丈与一条鞭法为中心的赋役改革,也是一次黄册制度的变革。此后,虽然黄册的人户统计职能更加削弱,但赋役征收的职能却适应了新的形势,重新得到加强。特别是万历清丈之后,一些地方“清黄册,大加厘正,夙弊一清”[注]万历《休宁县志》卷4《官师志·名宦·曾乾亨》。。

安徽省博物馆收藏有明代直隶徽州府休宁县二十七都五啚万历十年、二十年、三十年、四十年四个大造年份的黄册底籍抄本。将同一个啚连续四个大造年份的黄册全部抄写下来,足见抄写者对于黄册的重视。一般而言,民间抄录这些册籍,主要目的是为了赋役征收、确认产权,或者作为诉讼书证[注]阿风:《公籍与私籍:明代徽州人的诉讼书证观念》,安徽大学徽学研究中心编:《徽学》第8卷,合肥:黄山书社,2013年。。根据栾成显先生的考证,在这四个年份的黄册底籍中,有关人丁的记载非常简略,隐漏丁口弊端十分明显,但有关田亩税粮的记载则十分详备,比较可信[注]栾成显:《明代黄册研究》(增订本),第172~181页。。这种略于人户、详于税粮的黄册底籍抄本,实际上就体现出万历十年改革以后黄册登载事项与内容的新变化[注]一般的观点都认为,以一条鞭法为中心的赋役改革的结果,就是“户籍的登记内容也着重于土地和税粮的登记和查核,人口登记的意义逐渐丧失”(刘志伟:《在国家与社会之间:明清广东里甲赋役制度研究》,广州:中山大学出版社,1997年,第12页)。因此,万历十年以后,黄册中人户不实的现象,实际上是黄册改革的结果。。

从本文分析的汪、许二姓“升科河税”一案可以看出,到了万历四十年,大造黄册仍然是国之重事。当时在州县,册衙、册里、册书各司其职,升科、查勘均有明确的文书程序。至少在徽州地区,在休宁县,黄册仍然承担着基本的赋役功能,并不能一概称之为“伪册”[注]嘉靖《宁波府志》卷24《田赋》提到当时黄册所登载的内容,“轻重多寡,皆非的数。名为黄册,其实伪册也”。。