咽鼓管球囊扩张联合鼓膜置管术治疗慢性分泌性中耳炎的疗效观察

2019-05-24熊素芳王美荣江恒董明王丹

熊素芳 王美荣 江恒 董明 王丹

慢性分泌性中耳炎(chronic secretory otitis media,CSOM)是耳科的难治性疾病,具有症状反复发作,病情迁延不愈、病史长等临床特点[1]。CSOM难治在于患者咽鼓管功能障碍,国内外学者先后尝试了多种方法治疗咽鼓管功能障碍,但尚缺乏一种解决咽鼓管功能障碍的简单、安全有效的方法。自2010年咽鼓管球囊扩张术(balloon diliation eustachian tube plasty,BET)问世以来,学者们报道其治疗有效率在80%以上[2~5]。本研究拟通过观察行BET联合鼓膜置管术(tympnostomy tube insertion,TDI)治疗的CSOM患者随访一年的疗效,探讨BET联合鼓膜置管术治疗CSOM的临床价值。

1 资料与方法

1.1研究对象 以2016年3月~2017年3月经武汉市第五医院耳鼻咽喉科确诊并给予BET联合鼓膜置管术治疗的23例(23耳)CSOM患者为研究对象,男10例,女13例,年龄9~67岁,平均40±3.15岁,病史2~5年,平均2.19年。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

入选标准:①9岁以上儿童及成人;②病史1年以上;③症状、体征及听力学检查符合CSOM[6];④此次入院前,已经过3个月以上的药物治疗,症状仍反复发作;⑤有2次以上鼓膜切开置管术史,拔管后10周内复发。

全部患者由同一医师仔细问诊和行体格检查,辅助检查包括耳内镜、纯音听阈、声阻抗咽鼓管测压等。

1.2咽鼓管球囊扩张术+鼓膜置管术 23例(23耳)均在全身麻醉下顺利完成BET及鼓膜置管术。先行患耳鼓膜置管,于鼓膜前下象限置入长效T管,然后,鼻内镜明视引导下,将球囊扩张导管的球囊部平行咽鼓管走行方向置入患侧咽鼓管咽口行球囊扩张;所有球囊导管均为一次性,导入顺利无阻力,术中水泵加压至10 Bar压力,维持2分钟,打开水阀减压并退出球囊导管,检查球囊无曲折,体外注水加压检测球囊完好。所有患者手术顺利,无出血等并发症。

1.3咽鼓管功能评分 咽鼓管功能评分(eustachian tube score,ETS)为患侧吞咽及Valsalva法时喀喇音(click)和30、40及50 mbar压力下咽鼓管测压(tubomanometry,TMM)的R值5项评分总和。TMM是通过前鼻孔探头向鼻咽部给予3个限定压力值(30、40及50 mbar),若咽鼓管功能正常,吞咽时鼻咽部的压力可经主动开放的咽鼓管传递至中耳,被封闭状态下的外耳端传感器记录下来。系统可计算出咽鼓管开放指数(R值),0

表1 咽鼓管功能评分表

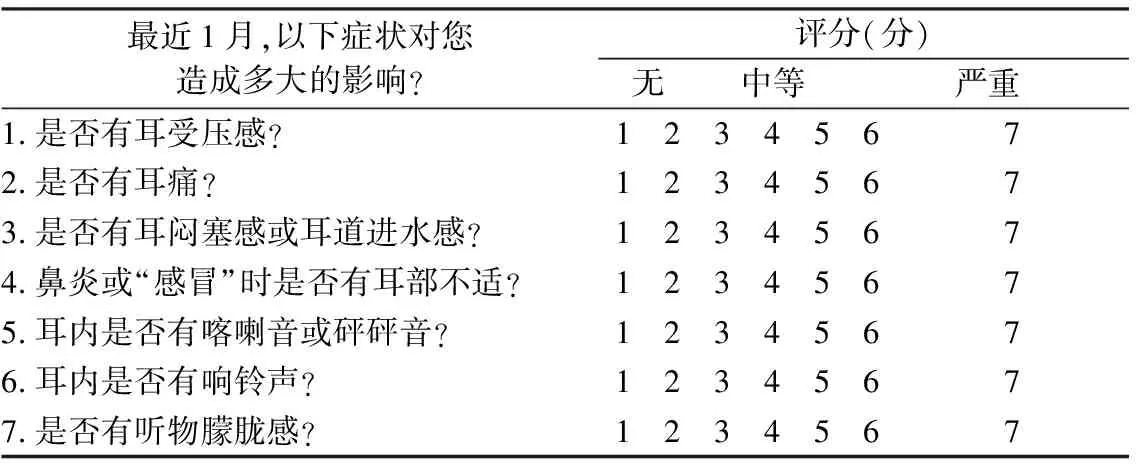

1.4咽鼓管功能障碍7项问卷(eustachian tube dysfunction questionnaire-7,ETDQ-7) 由7个问题构成,见表2,1分表示没问题,7分表示严重,记录7项评分的平均值。

表2 咽鼓管功能障碍7项问卷

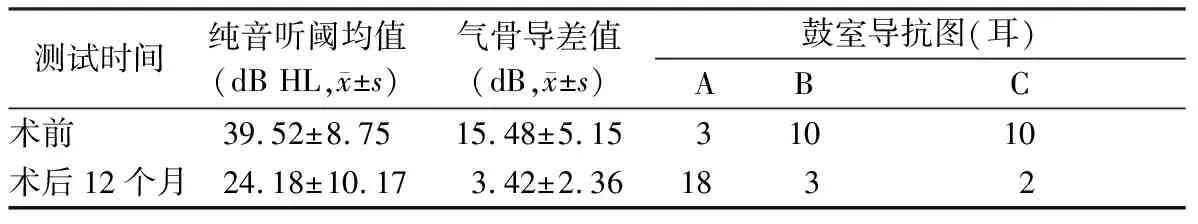

1.5随访及疗效评估 23例(23耳)分别记录术前及术后1、3、6和12个月的咽鼓管功能评分和咽鼓管功能障碍问卷评分。23耳均于术后6个月拔除中耳通气管,评估术前及术后12个月0.5、1、2、4 kHz气导平均听阈均值、气骨导差及鼓室导抗图。

1.6统计学方法 用SPSS17.0进行统计分析,手术前后比较采用配对t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1耳部症状改善情况 术后一周,23耳的闷胀不适和听力下降等症状均减轻;术后1、3个月,23耳的主要症状均显著改善,术后6个月全部患者的症状基本消失;术后12个月,3例(3耳)耳闷感再复发,伴听力下降,余20例(20耳)症状无再复发。

2.2ETS和ETDQ-7评分 23耳术前及术后1、3、6、12个月ETS及ETDQ-7评分见表3,可见,与术前比较,术后1、3、6、12个月时ETS评分均逐渐升高,ETDQ-7评分均逐渐降低,差异均有统计学意义(P<0.01)。

表3 ETS及ETDQ-7手术前后评分比较(分,

2.3术后12个月时23耳的总体疗效 术后12个月,23耳中,20耳拔管后积液无复发,3耳拔管后10周内症状复发,耳内镜检查见鼓室内积液,予再次行鼓膜置管术;术后12个月,23耳中鼓室导抗图为A型18耳,B型3耳,C型2耳,总有效率为86.96%(20/23)。术后12个月23耳的听力较术前明显提高,差异均有统计学意义(P<0.01)(表4)。

表4 23耳术前及术后12个月纯音听阈、气骨导差及鼓室导抗图各型耳数比较

3 讨论

慢性分泌性中耳炎久治不愈归因于咽鼓管功能障碍,咽鼓管功能障碍持续存在的原因之一是中耳内粘液阻塞咽鼓管,导致咽鼓管炎症使其功能障碍,使中耳负压加重,中耳积液增多,如此形成恶性循环。咽鼓管球囊扩张术是往咽鼓管软骨段内导入球囊,通过压力泵注水扩张球囊,球囊的膨胀压力对咽鼓管软骨部产生挤压作用维持管腔开放,并持续一定时间。BET减轻了咽鼓管开放所需的肌肉负荷[10],并使咽鼓管内表面活性物质重新分布于粘膜表面,降低表面张力,减少炎症负荷;同时没有损伤咽鼓管的纤毛功能,维持管腔正常开放[11],从而打破了上述恶性循环[12,13]。此外,BET后咽鼓管软骨微骨折,粘膜下层变薄或瘢痕化等使管腔扩大从而改善引流通道[14~16]。

目前尚无统一诊断咽鼓管功能障碍的症状评分和功能测试评分系统[17],临床评估应根据检查的有效性进行选择。捏鼻闭口鼓气法(Valsalva)膨胀中耳的能力可反映咽鼓管开放程度,尤其是在复发性分泌性中耳炎的治疗评估体系中,术后该动作的从无到有可以预示术后效果良好[18,19]。咽鼓管功能障碍7项问卷(ETDQ-7)评分是2012年由McCoul等[8]研发并经克伦巴赫系数法及ROC曲线分析证实其用于评估阻塞性咽鼓管功能障碍是可信的。ETDQ-7评分是目前唯一经过临床报告并通过初始效度验证的咽鼓管功能障碍评估系统,陈彬等[20]证明了其信度可靠,诊断价值较高,无年龄差异,能够有效地量化评估成人阻塞性咽鼓管功能障碍主观症状的严重程度;Van Roeyen等[21]亦证实ETDQ-7用于成人咽鼓管功能障碍患者症状评分是有效和可靠的,同时有研究证明其既可用于咽鼓管功能障碍的诊断,又可用于咽鼓管功能障碍术后的评估[22]。2010年德国学者Ockermann等[2]首次报道咽鼓管球囊扩张术,并对8例患者(13耳)进行了手术及随访,结果显示,术后患者主观症状改善程度和咽鼓管测压(tubomanometry,TMM)比术前有显著性改善;美国学者Poe[16]报道了11例分泌性中耳炎患者接受咽鼓管球囊扩张术后随访1年,所有患者采用Valsalva法显示咽鼓管开放良好,咽鼓管咽口黏膜炎症状态较术前有明显改善,只有1例患者在最后一次随访时鼓室导抗图仍为C型,但听力没有下降。Gurtler等[14]对咽鼓管功能障碍患者术后3个月内主客观变化分别做了更为详细的统计,发现在术后1周时患者耳闷胀感、听力损失、耳鸣、眩晕等主观症状的改善率为71%(15/22),术后3个月时为76%(16/22);而术前鼓室导抗图为A型者共4例,术后增加到12例,术前12例C型者术后减少为7例,轻度负压的由5例减少到2例。本研究采用病例自身对照,引用Valsalva法和ETDQ-7对患者咽鼓管功能进行评估,结果表明BET联合鼓膜置管术术后1周患者主观症状即开始改善,1个月、3个月咽鼓管功能评分升高,术后6个月主观症状改善显著,咽鼓管功能评分趋于平稳,术后12个月,20例(20耳)患者主观症状(耳闷、耳胀满感等)改善满意,咽鼓管功能评分明显高于术前,有效率为86.96%,可见BET联合鼓膜置管术治疗CSOM疗效显著。

在本组对象中,有3例患者于术后6个月拔除鼓膜置管后复发,重新予以鼓膜置管术。推测这部分复发患者除仍存在咽鼓管功能障碍外,还可能合并过敏、细菌感染、免疫、胃酸返流等其他因素[23]。对于这类患者,建议在行BET及鼓膜置管术治疗CSOM的同时,可联合抗过敏、控制喉咽反流等治疗,适当延长鼓室内中耳通气管留置时间,以期获得满意疗效。

综上所述,改善咽鼓管功能是治疗慢性复发性分泌性中耳炎的关键,BET联合鼓膜置管术治疗CSOM短期内患者主观症状即显著改善,长期疗效显著,但CSOM患者病程长,期望值高,而球囊价格昂贵,术前应全面客观评估患者的病情,并充分与患者沟通,选择适当的适应症,方可取得更好的疗效。