乳酸菌和烷基多糖苷对玉米秸秆黄贮品质及其体外发酵特性影响研究

2019-05-23杨大盛汪水平韩雪峰汤少勋谭支良尹梦洁骆东梅

杨大盛,汪水平,韩雪峰,汤少勋*,谭支良,尹梦洁,骆东梅

(1.西南大学动物科学学院,重庆 402460;2.中国科学院亚热带农业生态过程重点实验室,湖南动物安全生产协同创新中心,湖南省畜禽健康养殖工程技术中心,中国科学院亚热带农业生态研究所,湖南 长沙 410125;3.习水富兴牧业有限公司,贵州 习水 556400;4.白玉玉牧丰源畜牧科技有限公司,四川 白玉 627150)

随着我国畜牧业的快速发展,人畜争粮现象日益严重,合理利用秸秆资源,发展节粮型畜牧业,是缓解这一矛盾的重要途径。据报道,我国农作物秸秆年产量已达8.4亿t,其中玉米(Zeamays)秸秆资源最大,占秸秆可收集资源利用量的34.7%[1]。青贮和黄贮是秸秆资源保存和有效利用的主要方法。目前,对于青贮和黄贮发酵促进剂的研究主要集中在乳酸菌制剂、酶制剂和可溶性糖等3个方面。乳酸菌是黄贮过程中最重要的微生物,黄贮时加入乳酸菌菌种,可促进乳酸菌增殖,使乳酸菌快速达到所需数量,产生乳酸,降低pH值,抑制有害微生物活动,获得较好的黄贮品质[2]。

有研究认为,微生物对有机物的分解是在一层液态膜中进行的[3]。那么,改善微生物与发酵底物之间的微环境,促进其与底物间的相互作用,可能是改善黄贮品质的有效途径。表面活性剂可降低固/液表面张力,其疏水端可与有机物亲和,使分子固定在底物表面,亲水端溶于底物间隙的水中[3]。两亲基团的不同作用,使水在底物表面形成稳定的液态膜,最大可能的为微生物反应提供表面环境,此外,表面活性剂疏水端可提高可溶性有机物在水膜中的溶解度,促进微生物快速发酵[3]。目前,表面活性剂在动物生产中已进行一定的应用试验研究,如Cong等[4]曾采用人工瘤胃产气法研究了烷基多糖苷(alkyl polyglycoside,APG)对玉米秸秆、稻草和小麦(Triticumaestivum)秸秆体外发酵特性的影响,发现APG能够提高粗饲料消化率。刘勇等[5]研究发现,分别在人工瘤胃液中添加0、0.02%、0.05%、0.12%(V/V)浓度的APG,其人工瘤胃液表面张力分别为54、46、43、36 mN·m-1,同时,适当降低发酵液表面张力可提高中性洗涤纤维消失率,当表面张力降低到36 mN·m-1时,会抑制底物中性洗涤纤维的消失率。但通过添加表面活性剂改变微生物与饲料作用微环境,进而改善玉米秸秆黄贮品质的研究非常少见。烷基多糖苷是一种以淀粉或葡萄糖和天然脂肪醇为基本原料,经化学合成得到的一种新型非离子表面活性剂,生产过程中无三废排放、而且无毒、无刺激、对人体安全,对环境无害[3,5]。本试验拟在玉米秸秆黄贮时通过联合添加乳酸菌和烷基多糖苷,研究其对玉米秸黄贮品质的影响,并应用体外发酵技术评定黄贮玉米秸秆的体外发酵特性,最终为玉米秸黄贮提供更多有效的技术方法。

1 材料与方法

1.1 试验材料与供体动物

乳酸菌由台湾亚芯生物科技有限公司提供,将10 g粉状乳酸菌(1×1012CFU·g-1)溶解在100 mL清水中,按试验设计浓度进行喷洒;烷基多糖苷由上海国药集团化学试剂有限公司提供;玉米秸由湖南省作物研究所提供,为秋季收获玉米籽粒后的秸秆。

体外发酵试验中,选用3头成年去势、平均体重(20.00±2.20)kg、体况良好并装有永久性瘤胃瘘管的浏阳黑山羊作为瘤胃液供体动物。试验动物基础饲粮由水稻秸秆和精料补充料组成,精粗比为40∶60,每天饲喂精料200 g,粗料300 g。山羊精饲料参照我国《肉羊饲养标准》(NY/T816-2004)配制,精料组成玉米47%、豆粕24%、麸皮22%、食盐0.77%、石粉2.23%、预混料4%。每只瘘管羊每天08:00和16:00各等量饲喂1次,试验期内单笼饲养,自由饮水。

1.2 试验方法

1.2.1玉米秸秆黄贮试验 试验于2017年4月到2017年7月在中国科学院亚热带农业生态研究所进行。采用3×3双因素试验设计,设3个乳酸菌水平(0、1×1010、2×1010CFU·kg-1)和3个烷基多糖苷水平(0、0.10、0.20 g·kg-1),每个处理3个重复。玉米秸秆切断至2~3 cm,加入乳酸菌与烷基多糖苷,水分调节至70%。混合均匀装入青贮罐,压实,避光贮藏90 d开封取样。

1.2.2体外发酵试验 玉米秸秆黄贮试验结束后,采用体外瘤胃发酵的方法评定其瘤胃降解特性。参照Wang等[6]的方法,利用自主研发的全自动体外模拟瘤胃发酵系统进行体外发酵。黄贮后的玉米秸秆65 ℃烘干后,粉碎过1 mm筛。用分析天平准确称取0.6 g发酵底物于150 mL发酵瓶中。人工瘤胃缓冲液的配制参照Menke等[7]的方法。配制好的人工瘤胃缓冲液置于恒温磁力搅拌器上加热使其温度保持在39.5 ℃,并持续通入纯二氧化碳2 h左右,加入少量硫化钠以保证厌氧环境(以刃天青变为无色来判断)。

晨饲前,通过瘤胃瘘管分别采集3只浏阳黑山羊的新鲜瘤胃液于保温杯中,迅速带回实验室,6层脱脂纱布过滤,迅速量取600 mL滤液加入到准备好的2.4 L人工瘤胃缓冲液中(瘤胃液与人工瘤胃缓冲液体积比为1∶4),用磁力搅拌器搅拌并加热以保持瘤胃液与缓冲液混合均匀并使人工瘤胃培养液温度保持在 39.5 ℃。利用分液器准确移取 60 mL人工瘤胃培养液依次加入到150 mL发酵瓶中,放入恒温培养箱中进行体外模拟瘤胃厌氧发酵。恒温培养箱设定温度为39.5 ℃,振荡频率50 r·min-1,培养时间为72 h。每个黄贮玉米秸秆样品设3个重复,每个重复2个平行。

1.3 样品的采集与测定

1.3.1黄贮试验样品的采集与测定 玉米秸秆黄贮结束后,按照刘建新等[8]推荐青贮玉米感官评分标准进行评定。参照傅彤等[9]的方法对黄贮中的有机酸进行提取和净化。取新鲜的黄贮玉米秸秆25 g于三角瓶中,加入225 mL去离子水,封口膜密封,4 ℃冰箱中浸提24 h。取2 mL浸提液,在12000 r·min-1、4 ℃条件下离心10 min后,取1 mL上清液体,-20 ℃保存用于测定挥发性脂肪酸(volatile fatty acid,VFA)、乳酸以及氨氮的测定。另取5 mL浸提液于10 mL离心管中,用于pH值的测定。剩余黄贮玉米秸秆放入信封,称重,65 ℃烘干用于常规营养成分的分析。

VFA含量测定方法参考Wang等[10]的方法。样品在常温下解冻,在12000 r·min-1、4 ℃条件下离心10 min后取0.6 mL上清液装于上机瓶中,利用气相色谱仪(安捷伦7890A,美国)测定发酵液中的各VFA含量。采用高效液相色谱仪(安捷伦1260,美国)测定乳酸含量。采用比表面仪(Quadrasorb SI,美国康塔仪器公司)测定黄贮后玉米秸秆的比表面积(specific surface area,SSA)。比色法[11]测定氨氮含量。

按照杨胜[12]确定的常规测定方法测定黄贮后玉米秸秆干物质(dry matter,DM)、粗蛋白质(crude protein,CP)、粗脂肪(ether extract,EE)、总能(gross energy,GE)含量;依照Hall等[13]使用Fi-bretherm FT12全自动纤维仪(Gerhardt analytical systems,德国)测定中性洗涤纤维(neutral deter-gent fiber,NDF)和酸性洗涤纤维(acid detergent fiber,ADF)含量。

1.3.2体外发酵试验样品的采集与测定 体外发酵72 h后,通过操作系统使发酵瓶与压力传感器断开连接,迅速将发酵瓶从恒温培养箱取出终止发酵。取2 mL发酵液,在12000 r·min-1、4 ℃条件下离心10 min后,取1 mL上清液体,加入0.1 mL 25%偏磷酸固定,静置15 min后,-20 ℃保存用于测定VFA和氨氮含量。另取3 mL发酵液,加入事先通有氮气的5 mL离心管中,立即送往试验室,测定Zeta电位与电子迁移率(electronic mobility,EM)。剩余样品用于pH值、氧化还原电位和干物质消失率(dry matter disappearance,DMD)的测定。

体外瘤胃发酵VFA含量测定方法参考Wang等[10]方法。样品在常温下解冻,在12000 r·min-1、4 ℃条件下离心10 min后取0.6 mL上清液装于上机瓶中,利用气相色谱仪(安捷伦7890A,美国)测定发酵液中的各VFA含量。

用pH计(REX PHS-3C,上海仪器设备厂)迅速依次测定每个发酵瓶中发酵液的pH。发酵液经纱布抽滤,将抽滤后的发酵底物用纱布包好再将其放置铝盒中,在105 ℃烘箱中烘8 h,称量并记录,计算DMD。利用Zeta电位电位仪(Brookhaven,美国布鲁克海文仪器公司)测定Zeta电位与电子迁移率。利用微电极(unisense,丹麦)测定发酵液氧化还原电位。

1.4 计算公式

应用非线性软件程序(NLREG),按照Wang等[14-15]提出的模型对体外模拟瘤胃发酵产气曲线进行拟合。模型及相关参数计算公式如下:

式中:GPt表示t时刻的累积产气量(mL·g-1);Vf表示潜在最大产气量(mL·g-1);k表产气速率(h-1);b表示形状参数。下式同。

起始底物降解速率[FRO0,mmol·(g·h)-1],即当t=0时的底物降解速率,计算公式参考Wang等[15-16]的模型,数学表达方程为:

1.5 统计分析

用Excel初步记录数据并做简单处理,然后采用SAS 8.2的MIXED过程统计,对于所有分析指标,统计模型中乳酸菌与烷基多糖苷及其二者间的互作效应为固定效应,不同粗饲料间的差异采用Turkey选项进行多重比较,统计结果以平均值表示,P<0.05表示差异显著,P<0.01表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 不同乳酸菌与烷基多糖苷添加水平对黄贮玉米秸秆感官评定的影响

由表1可知,乳酸菌和APG以及二者的交互作用对黄贮玉米秸秆水分含量评分存在极显著(P<0.01)影响。当乳酸菌添加量为0、1×1010CFU·kg-1时,水分含量评分随APG添加量的增加而升高;当乳酸菌添加量为2×1010CFU·kg-1时,水分含量评分随APG添加量的增加先升高后降低。乳酸菌(P<0.01)和APG(P<0.05)以及二者的交互作用(P<0.01)对黄贮玉米秸秆pH分存在显著影响。当乳酸菌添加量为0时,pH分值随APG添加量的增加而升高;乳酸菌添加量为1×1010、2×1010CFU·kg-1时,pH分值随APG添加量增加变化不明显。添加乳酸菌和APG后均增加(P<0.01)了黄贮玉米秸秆的总评分值,但不同添加量之间差异不显著(P>0.05)。

2.2 不同乳酸菌与烷基多糖苷添加水平对黄贮玉米秸秆常规营养成分与比表面积的影响

由表2可知,乳酸菌和APG以及二者的交互作用对黄贮玉米秸秆CP含量有显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)影响。乳酸菌含量为0、2×1010CFU·kg-1时,黄贮玉米秸秆CP随APG添加量增加而升高;乳酸菌含量为1×1010CFU·kg-1时,CP随APG添加量增加先升高后降低,但是APG添加量之间差异不显著(P>0.05)。乳酸菌和APG对黄贮玉米秸秆ADF有极显著(P<0.01)影响,但二者交互作用影响不显著(P>0.05)。黄贮玉米秸秆ADF随APG添加量增加而显著(P<0.05)升高;乳酸菌添加量为1×1010、2×1010CFU·kg-1时ADF含量显著(P<0.05)高于乳酸菌添加量为0组,但是1×1010CFU·kg-1组和2×1010CFU·kg-1组差异不显著(P>0.05)。黄贮玉米秸的比表面积随乳酸菌添加量的增加而显著(P<0.05)升高,当乳酸菌达到2×1010CFU·kg-1时比表面积达到最高。乳酸菌和APG对黄贮玉米秸秆DM有显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)影响,但二者交互作用影响不显著(P>0.05)。黄贮玉米秸秆DM随乳酸菌和APG添加量的增加显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)升高,乳酸菌添加量为1×1010、2×1010CFU·kg-1两组间差异不显著(P>0.05),APG添加量0.1与0.2 g·kg-1之间差异也不显著(P>0.05)。

2.3 不同乳酸菌与烷基多糖苷添加水平对黄贮玉米秸秆品质的影响

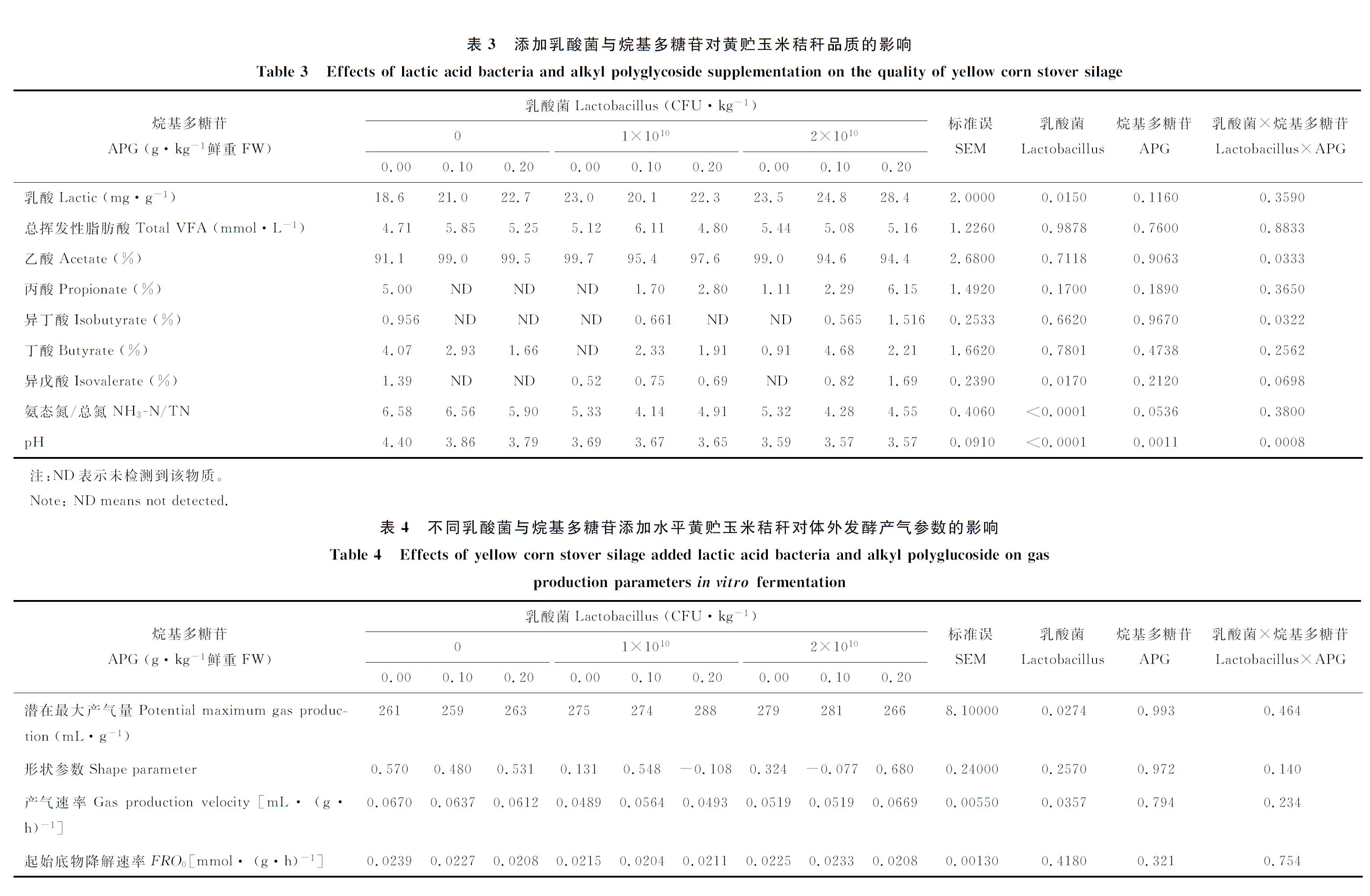

由表3可知,黄贮玉米秸秆乳酸含量随乳酸菌添加量增加而显著(P<0.05)升高,但是APG以及二者的交互作用对其没有显著影响(P>0.05)。乳酸菌与APG对黄贮玉米秸秆乙酸含量具有显著(P<0.05)的交互作用。当乳酸菌添加量为0时,乙酸含量随APG添加量的增加而升高;当乳酸菌添加量为1×1010CFU·kg-1,乙酸含量随APG添加量的增加先降低后升高;当乳酸菌添加量为2×1010CFU·kg-1时,乙酸含量随APG添加量的增加而降低。黄贮玉米秸秆氨氮/总氮随乳酸菌与APG添加量的增加而显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)降低,乳酸菌添加量为1×1010、2×1010CFU·kg-1两组间差异不显著(P>0.05),APG添加量0.1与0.2 g·kg-1之间差异也不显著(P>0.05)。乳酸菌与APG以及二者的交互作用对黄贮玉米秸秆pH值有极显著(P<0.01)影响。乳酸菌添加量为0时,pH值随APG添加量增加而降低;乳酸菌添加量为1×1010、2×1010CFU·kg-1时,pH值随APG添加量增加变化不明显,但是pH值均低于乳酸菌添加量为0的处理。

2.4 不同乳酸菌与烷基多糖苷添加水平黄贮玉米秸秆对体外发酵产气参数的影响

由表4可知,添加乳酸菌与APG的黄贮玉米秸秆进行体外发酵时,乳酸菌对体外发酵潜在最大产气量与产气速率有显著(P<0.05)影响。乳酸菌添加量为0时,潜在最大产气量显著(P<0.05)低于乳酸菌添加量为1 ×1010CFU·kg-1组与2×1010CFU·kg-1组。乳酸菌添加量为1×1010CFU·kg-1时,产气速率显著(P<0.05)低于乳酸菌添加量为0的处理,当乳酸菌水平提高到2×1010CFU·kg-1时,产气速率与0、1×1010CFU·kg-1水平差异均不显著(P>0.05)。

2.5 添加乳酸菌与烷基多糖苷对黄贮玉米秸秆体外发酵VFA、pH值、氨态氮及干物质消失率的影响

由表5可知,添加乳酸菌与APG的黄贮玉米秸秆进行体外发酵,乳酸菌添加量为2×1010CFU·kg-1时总VFA极显著(P<0.01)高于乳酸菌添加量为0和1.00×1010CFU·kg-1组。乳酸菌与APG对异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸均存在显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)的交互作用。除乳酸菌添加量为0时,异丁酸随APG添加量的增加而升高外,其余各乳酸菌添加水平,异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸均随APG添加量的增加先升高后降低。氨氮浓度随乳酸菌添加量的增加而升高,但是差异不显著(P>0.05)。乳酸菌与APG对DMD存在显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)影响。DMD随APG添加量的增加而显著(P<0.05)升高;DMD随乳酸菌添加量的增加先降低,然后升高,当乳酸菌添加量为2×1010CFU·kg-1时DMD最高。

2.6 不同乳酸菌与烷基多糖苷添加水平黄贮玉米秸秆对瘤胃电化学指标的影响

由表6可知,添加乳酸菌与APG的黄贮玉米秸秆进行体外发酵,Zeta电位与电子迁移率随APG添加量的增加而显著(P<0.05)提高,当APG添加量为0.2 g·kg-1时Zeta电位与电子迁移率最高。添加乳酸菌与APG的黄贮玉米秸秆进行体外发酵不影响发酵液的氧化还原电位。

3 讨论

3.1 乳酸菌和烷基多糖苷对玉米秸秆黄贮品质的影响

黄贮过程主要包括好氧菌活动、乳酸菌发酵以及发酵稳定3个阶段[17]。厌氧条件下乳酸菌产生乳酸,降低环境中的pH值,抑制其他腐败微生物的活动,从而保证饲料保存及有效利用[18]。本研究中,添加乳酸菌和APG后黄贮玉米秸秆的水值分、pH分、总分均增加,总分为51~75,为良好品级。

风干后的玉米秸秆表面附着的乳酸菌较少,主要依靠外源性的乳酸菌进行发酵。钟书等[19]认为,全株玉米青贮中添加乳酸菌,可增加乳酸的生成量,改善青贮品质。本研究发现,随着乳酸菌添加量的增加黄贮玉米秸秆中乳酸含量显著增加,这与Guo等[20]的研究结果一致。

本研究中,添加乳酸菌和APG对黄贮玉米秸秆pH值有极显著的交互作用,其pH值随乳酸菌和APG的添加而降低。APG两亲基团的不同作用最大可能的为微生物反应提供表面环境[21]。同时,其疏水端提高了可溶性碳水化合物在水膜中的溶解度[22]。故APG可为乳酸菌与玉米秸秆反应提供良好的微环境,同时,增加乳酸菌的发酵底物,加快乳酸菌繁殖和乳酸分泌,从而降低黄贮玉米秸秆pH值。

黄贮过程中氨态氮主要由微生物分解利用蛋白质和氨基酸产生,氨态氮/总氮反映了青贮饲料蛋白质降解的程度[23-24]。Li等[25]研究发现,在玉米秸秆中接种复合乳酸菌制剂后,氨态氮/总氮含量显著降低。本研究中,黄贮玉米秸秆氨氮/总氮随乳酸菌与APG添加量的增加而降低。表明黄贮玉米秸秆添加乳酸菌后可减少腐败菌的繁殖,从而降低了蛋白质的分解。综上所述,黄贮玉米秸秆中添加乳酸菌和烷基多糖苷可增加乳酸产量,降低pH值,从而抑制腐败菌的生长和繁殖,降低蛋白质的分解,提高玉米秸秆的黄贮品质。

3.2 乳酸菌与APG对黄贮玉米秸秆营养成分与比表面积的影响

全株玉米黄贮的营养成分是评价黄贮质量好坏的一项重要指标。本研究中,添加乳酸菌和APG对黄贮玉米秸秆CP含量有显著的交互作用,其CP含量随乳酸菌和APG的添加而升高。Li等[25]研究发现,接种乳酸菌后,可提高玉米秸秆中的CP含量。张相伦等[2]认为,乳酸菌可通过降低发酵过程中蛋白质的降解或抑制腐败微生物的分解,提高CP含量。对于APG对黄贮玉米秸秆CP的影响还不清楚。但是,APG通过改变乳酸菌与玉米秸秆作用的微环境,并为乳酸菌提供更多的可溶性糖,降低黄贮玉米秸秆pH值,抑制腐败菌对CP的降解,从而达到减少蛋白质降解的效果。

黄贮玉米秸秆ADF随APG添加量增加而升高;随乳酸菌添加量增加先升高后降低,但降低不明显。这与Addah等[26]的研究结果一致。乳酸菌在发酵过程中会利用玉米秸秆中丰富的可溶性碳水化合物,使细胞壁中的结构性碳水化合物比例升高[26]。APG能促进玉米秸秆中可溶性碳水化合物溶解,从而可能提高黄贮玉米秸秆中ADF比例。

黄贮玉米秸秆DM随乳酸菌和APG添加量的增加而升高。Cai等[27]研究表明,黄贮原料表面附着的乳酸菌数较少,添加乳酸菌制剂可以保证黄贮初期发酵所需的乳酸菌数量,使之尽快进入乳酸发酵阶段,使pH迅速下降,抑制腐败微生物对营养物质的利用,减少DM损失。APG具有促进乳酸菌发酵的作用,但是未添加外源性乳酸菌的黄贮玉米秸秆表面附着的乳酸菌较少,故添加APG后DM含量略有提高,但是仍然低于乳酸菌添加组。

SSA指固体物质单位质量的表面积,包括外表面积与内表面积。本研究发现,SSA随乳酸菌添加量的增加而升高,当乳酸菌达到2×1010CFU·kg-1时SSA达到最高。可能是乳酸菌在发酵过程中,对玉米秸秆的侵蚀加剧,使秸秆表面变得疏松多孔,增加了其比表面积。

3.3 乳酸菌与APG对黄贮玉米秸秆体外发酵特性的影响

本研究发现,乳酸菌添加量为1×1010与2×1010CFU·kg-1时,体外发酵潜在最大产气量显著高于添加量为0的处理。张桂杰等[28]研究发现,理论最大产气量与CP含量呈正相关,而与NDF、ADF含量呈负相关。体外发酵潜在最大产气量与本研究中CP的变化趋势一致,但是与ADF的变化不一致。ADF在体外发酵过程中产气速度较慢,而本研究对玉米秸秆体外发酵时间较长,可能使ADF的降解增加,故而降低了ADF对理论最大产气量的影响。

乳酸菌添加量为1×1010CFU·kg-1时,产气速率显著低于乳酸菌添加量为0的处理,当乳酸菌水平提高到2×1010CFU·kg-1时,产气速率与0、1×1010CFU·kg-1水平差异均不显著。体外发酵产气速率NDF与ADF含量呈负相关,结构性碳水化合物会降低微生物对牧草的降解速率[29]。本研究中,产气速率的变化趋势与添加乳酸菌和APG后玉米秸秆ADF的变化趋势一致。

李袁飞等[30]认为,体外发酵总VFA含量与NDF/CP呈负相关关系。本试验表明,乳酸菌添加量为2×1010CFU·kg-1时总VFA极显著高于乳酸菌添加量为0和1×1010CFU·kg-1组,而NDF/CP随乳酸菌添加量的增加先降低后增加。可能是乳酸菌提高了黄贮玉米秸秆的比表面积,增加了微生物与对黄贮玉米秸作用的位点,从而增加了其瘤胃降解特性,使更多的有机物在瘤胃中发酵,进而提高了总VFA含量。

瘤胃VFA中乙酸,丙酸,丁酸主要由碳水化合物发酵产生,支链VFA主要来源于氨基酸的降解[31]。本研究发现,除乳酸菌添加量为0时,异丁酸随APG添加量的增加而升高外,其余各乳酸菌添加水平,异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸均随APG添加量增加先升高后降低。傅海燕[3]研究发现,给山羊饲喂不同APG添加水平,不会改变瘤胃异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸。Cong等[4]认为,APG对VFA的影响与APG的添加剂量以及底物有关。因此,体外发酵中支链脂肪酸的差异可能是由于APG与乳酸菌在玉米秸秆黄贮过程中改变了其氨基酸组成所致。

氨氮是瘤胃微生物合成微生物蛋白的主要原料,其浓度高低与粗饲料蛋白质浓度以及可利用性有关。体外发酵结果表明,氨氮浓度随乳酸菌添加量的增加而升高。发酵液中氨氮是氨基酸脱氨基后的主要产物,由于乳酸菌提高了黄贮玉米秸秆中CP含量,为微生物提供了更多可利用的发酵底物,故提高了氨氮浓度。

李袁飞等[30]认为,体外发酵DMD与NDF/CP呈负相关关系。本研究发现,DMD随APG添加量的增加而升高,而NDF/CP随APG添加量的增加先降低后增加。与傅海燕[3]的研究结果一致。饲料在瘤胃中的降解主要靠瘤胃微生物酶的作用[32-33],非离子表面活性剂因其界面活性作用而提高了微生物和微生物酶对底物的吸附性[34],增加了微生物作用的表面积,使黄贮玉米秸秆在瘤胃中的降解率增加[35]。DMD随乳酸菌添加量的增加先降低而后升高,而NDF/CP随乳酸菌添加量的增加先降低后增加。乳酸菌添加量为1×1010CFU·kg-1时,DMD下降可能与该添加量下ADF含量较高有关。当乳酸菌添加量为2×1010CFU·kg-1时,DMD升高,可能是由于乳酸菌提高了该组的比表面积,增加了其降解特性,这与总VFA的变化规律一致。

微生物表面含有磷酰基、羧基和氨基等官能团,表面活性剂与这些基团结合后会发生不同程度的电离[36]。微生物表面的Zeta电位对维持细胞膜以及反应体系的稳定性具有重要作用[37]。对反应体系而言,Zeta电位绝对值越高,体系越稳定[38]。Hong等[39]认为,微生物表面的Zeta电位对微生物对底物的吸附过程起到一定的作用。本研究发现,随APG添加量的增加微生物表面的Zeta电位和电泳迁移率均提高。表明APG可以提高瘤胃反应体系的稳定性并且对瘤胃微生物对底物的黏附有一定的作用。

4 结论

添加乳酸菌和烷基多糖苷可增加黄贮玉米秸秆中乳酸产量,降低pH值,降低蛋白质的分解,提高玉米秸秆的黄贮品质与营养价值。

添加乳酸菌和烷基多糖苷可改善黄贮玉米秸秆其体外发酵特性,提高干物质消失率。

乳酸菌添加量为2×1010CFU·kg-1,烷基多糖苷添加量为0.2 g·kg-1时,黄贮玉米秸秆既能有较好的黄贮品质,又能提高其瘤胃降解特性。